纲要上第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 课件(14张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固 课件(14张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-29 14:59:46 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第4课 西汉与东汉

——统一多民族封建国家的巩固

课程标准

(1)通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的巩固在中国历史上的意义

(2)通过了解汉朝时期的社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因

一、西汉初年的经济与政治

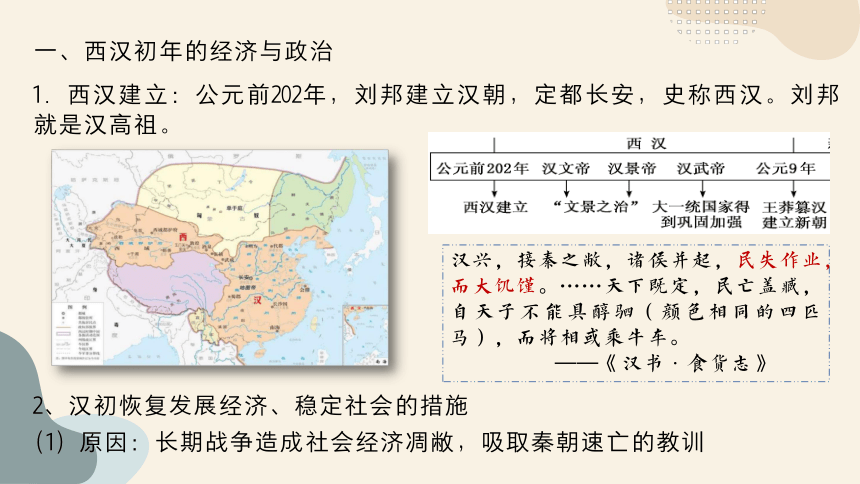

1.西汉建立:公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。

2、汉初恢复发展经济、稳定社会的措施

(1)原因:长期战争造成社会经济凋敝,吸取秦朝速亡的教训

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。……天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(颜色相同的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

(2)指导思想:尊奉黄老无为思想

(3)措施:采取“与民休息”政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出

(4)效果:文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”

3、汉初的政治

(1)西汉初年的各种制度基本沿袭秦代,史称“汉承秦制”

(2)地方行政制度采取郡县与分封并行制

刘邦的分封制:从楚汉战争时分封异姓王到汉初分封同姓王

刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿……地方行政系统仍是郡、县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。 ……此外,刘邦为“矫秦县之失策”,还“封建王侯,并跨州连邑”,可在其封地上“自置吏”、“得赋敛”。

——樊树志《国史概要》

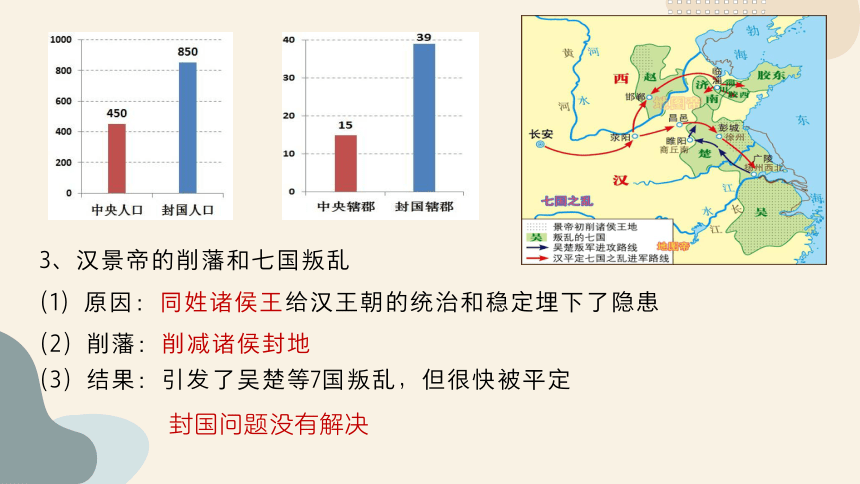

3、汉景帝的削藩和七国叛乱

(1)原因:同姓诸侯王给汉王朝的统治和稳定埋下了隐患

(2)削藩:削减诸侯封地

(3)结果:引发了吴楚等7国叛乱,但很快被平定

封国问题没有解决

二、汉武帝时期西汉的强盛

(一)条件:经过60多年的休养生息,西汉国力强盛

(二)汉武帝加强中央集权(巩固和发展大一统国家)的措施

1、政治

(1)颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力(地方)

推恩令:即诸侯王死后,除嫡长子继王位者得承袭封国的部分土地外,其余土地由皇帝以“推恩”之名,赐给庶子以为侯国。王国由是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县。

—袁行霈等《中华文明史》

(汉武帝元朔二年)春正月,诏曰:“梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。”于是藩国始分,而子弟毕侯矣。

—《汉书》

加强了中央集权,但封国问题仍然没有彻底解决

(公元前156-前87年)

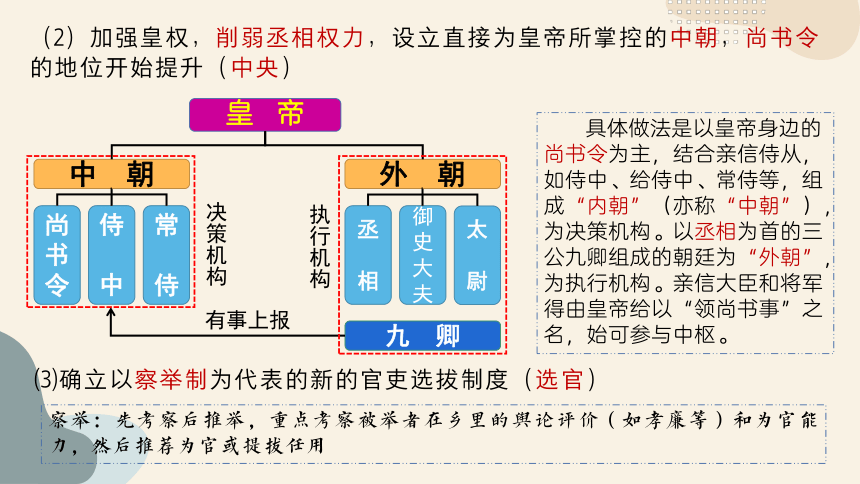

(2)加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,尚书令的地位开始提升(中央)

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

具体做法是以皇帝身边的尚书令为主,结合亲信侍从,如侍中、给侍中、常侍等,组成“内朝”(亦称“中朝”),为决策机构。以丞相为首的三公九卿组成的朝廷为“外朝”,为执行机构。亲信大臣和将军得由皇帝给以“领尚书事”之名,始可参与中枢。

(3)确立以察举制为代表的新的官吏选拔制度(选官)

察举:先考察后推举,重点考察被举者在乡里的舆论评价(如孝廉等)和为官能力,然后推荐为官或提拔任用

(4)将全国划分为13个州部,分设刺史进行巡视监察(地方)

分全国为十三个州部,每部为一个监察区,管几个郡。部设刺史一人,规定“以六条问事,非条所问,即不省”。 一条察“强宗豪右”,五条察郡守、尉和王国相,凡违法乱纪、仗势欺人、贪污腐化、结党营私等,都在监察之列。这些监察官直接听命于皇帝,对皇帝负责,官阶都不高,权力却很大。史称这是汉武帝“以内制外,以小制大”的治术。

(5)任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为(地方)

2、经济

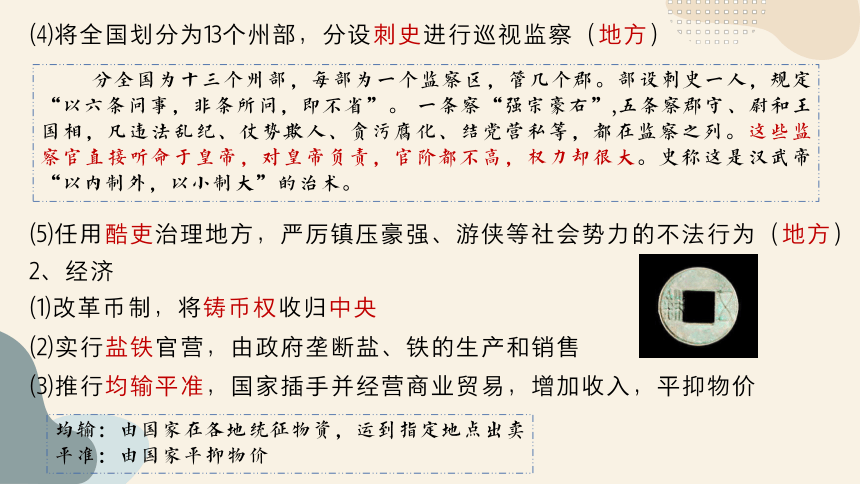

(1)改革币制,将铸币权收归中央

(2)实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售

(3)推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价

均输:由国家在各地统征物资,运到指定地点出卖

平准:由国家平抑物价

(4)抑制工商业者,向他们征收财产税

3、思想上:接受董仲舒的建议,尊崇儒术。此后,儒学成为我国封建社会主流意识形态

春秋战国到汉代治国思想的演变:

春秋战国时期:儒学不被重视,战国时期秦国尊奉法家

秦朝:以法治国、焚书坑儒

汉代:汉初尊奉黄老无为思想;汉武帝时尊崇儒学,从此儒学成为我国封建社会主流意识形态

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书 董仲舒传》

尊崇儒术,以思想上的统一来维护政治上的统一,有利于加强中央集权

4、稳固边疆、开拓疆域

(1)任用卫青、霍去病为将北击匈奴,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域,西汉在河西走廊设立四郡

(2)派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系

(3)公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构

(4)西汉对东南沿海和西南少数民族地区的治理更加有效

5、汉代“丝绸之路”的开辟

张骞出使西域,汉代设西域都护府,为丝绸之路的开辟创造了条件

三、东汉的兴衰(自主学习)

1、西汉灭亡:公元9年,外戚王莽夺取皇位,改国号新,西汉灭亡

2、王莽政权

(1)王莽试图挽救社会危机的改革不切实际,使社会矛盾更加激化

(2)王莽统治末年,出现严重的旱灾和蝗灾,绿林、赤眉等农民大起义爆发

(3)23年,绿林军攻入长安,王莽政权被推翻

3、东汉建立:25年,刘秀重建汉朝,定都洛阳,史称东汉,实现了全国统一

4、东汉刘秀在位期间出现“光武中兴”

(1)政治上:加强皇权,增强尚书台的作用;严格控制外戚干政;裁并郡县,裁减官吏,节省开支;整顿吏治,惩处贪污腐败。

(2)经济上:清查全国垦田、户口数量;释放奴婢。

(3)思想上:重视儒学。

社会经济在稳定的政局下重新发展起来,史称“光武中兴”

5.东汉的衰亡

(1)东汉中期以后,出现外戚宦官交替专权的局面,政治腐朽黑暗。

(2)一些正直官员和士人的“清议”活动触犯了宦官利益,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸”。

(3)豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾日益尖锐。

(4)184年,张角创立的“太平道”发动黄巾起义,动摇了东汉王朝的统治基础。

(5)地方长官拥兵自重,出现了军阀割据局面,东汉政权名存实亡。

四、两汉的文化(自主学习)

1.史学:《史记》、《汉书》。

(1)《史记》:西汉中期司马迁撰写,以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间约3 000年的历史,首创了纪传体通史体裁,兼具史学和文学特色,具有重要的思想价值。

(2)《汉书》:东汉中期班固撰写,是我国第一部纪传体断代史。

2.文学:成就集中体现在汉赋、乐府诗上

(1)汉赋:介于韵文和散文之间的文体,特点是讲究铺陈排比,辞藻华丽

(2)乐府诗:乐府采集民歌修改而成的诗,反映了当时社会的真实情况

(3)五言诗:东汉民间流行五言诗,语言朴实、生动,传播广泛

3.医学和科技

(1)成书于战国至西汉之间的《黄帝内经》奠定了中医理论的基础

(2)东汉《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

(3)《九章算术》在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位

(4)105年,东汉蔡伦改进造纸术,促进了中国和世界文化的传播和发展

1、汉朝初年,境内百姓多以“赵人”、“秦人”、“齐人”、“楚人”等自居。到汉武帝时代,境内百姓逐渐被称为“汉人”,以汉民族为主体的文化共同体也大致形成。这主要是由于( )

A.郡县制度消除了地域差异 B.儒学独尊促成了观念一统

C.中央集权强化了民族认同 D.官僚政治淡化了宗族亲疏

2、《史记》记载,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。这反映了当时( )

A.义利观发生了根本改变 B.朝廷注重提高工商业者地位

C.经济得到恢复和发展 D.地方豪强势力控制了郡县

3、汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购买皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

第4课 西汉与东汉

——统一多民族封建国家的巩固

课程标准

(1)通过了解汉朝削藩、开疆拓土、尊崇儒术等举措,认识统一多民族封建国家的巩固在中国历史上的意义

(2)通过了解汉朝时期的社会矛盾和农民起义,认识两汉衰亡的原因

一、西汉初年的经济与政治

1.西汉建立:公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。

2、汉初恢复发展经济、稳定社会的措施

(1)原因:长期战争造成社会经济凋敝,吸取秦朝速亡的教训

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。……天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(颜色相同的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

(2)指导思想:尊奉黄老无为思想

(3)措施:采取“与民休息”政策,减轻赋税、徭役和刑罚,提倡节俭,减少财政支出

(4)效果:文帝、景帝在位期间,经济得到了明显恢复,社会稳定,史称“文景之治”

3、汉初的政治

(1)西汉初年的各种制度基本沿袭秦代,史称“汉承秦制”

(2)地方行政制度采取郡县与分封并行制

刘邦的分封制:从楚汉战争时分封异姓王到汉初分封同姓王

刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿……地方行政系统仍是郡、县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。 ……此外,刘邦为“矫秦县之失策”,还“封建王侯,并跨州连邑”,可在其封地上“自置吏”、“得赋敛”。

——樊树志《国史概要》

3、汉景帝的削藩和七国叛乱

(1)原因:同姓诸侯王给汉王朝的统治和稳定埋下了隐患

(2)削藩:削减诸侯封地

(3)结果:引发了吴楚等7国叛乱,但很快被平定

封国问题没有解决

二、汉武帝时期西汉的强盛

(一)条件:经过60多年的休养生息,西汉国力强盛

(二)汉武帝加强中央集权(巩固和发展大一统国家)的措施

1、政治

(1)颁布“推恩令”,成功削弱了诸侯王的势力(地方)

推恩令:即诸侯王死后,除嫡长子继王位者得承袭封国的部分土地外,其余土地由皇帝以“推恩”之名,赐给庶子以为侯国。王国由是一再缩小,亦无政治特权,王国、侯国的主要官吏由皇帝任免,同于郡县。

—袁行霈等《中华文明史》

(汉武帝元朔二年)春正月,诏曰:“梁王、城阳王亲慈同生,愿以邑分弟,其许之。诸侯王请与子弟邑者,朕将亲览,使有列位焉。”于是藩国始分,而子弟毕侯矣。

—《汉书》

加强了中央集权,但封国问题仍然没有彻底解决

(公元前156-前87年)

(2)加强皇权,削弱丞相权力,设立直接为皇帝所掌控的中朝,尚书令的地位开始提升(中央)

皇 帝

中 朝

外 朝

尚书令

侍

中

常

侍

丞

相

御史大夫

太

尉

九 卿

决策机构

执行机构

有事上报

具体做法是以皇帝身边的尚书令为主,结合亲信侍从,如侍中、给侍中、常侍等,组成“内朝”(亦称“中朝”),为决策机构。以丞相为首的三公九卿组成的朝廷为“外朝”,为执行机构。亲信大臣和将军得由皇帝给以“领尚书事”之名,始可参与中枢。

(3)确立以察举制为代表的新的官吏选拔制度(选官)

察举:先考察后推举,重点考察被举者在乡里的舆论评价(如孝廉等)和为官能力,然后推荐为官或提拔任用

(4)将全国划分为13个州部,分设刺史进行巡视监察(地方)

分全国为十三个州部,每部为一个监察区,管几个郡。部设刺史一人,规定“以六条问事,非条所问,即不省”。 一条察“强宗豪右”,五条察郡守、尉和王国相,凡违法乱纪、仗势欺人、贪污腐化、结党营私等,都在监察之列。这些监察官直接听命于皇帝,对皇帝负责,官阶都不高,权力却很大。史称这是汉武帝“以内制外,以小制大”的治术。

(5)任用酷吏治理地方,严厉镇压豪强、游侠等社会势力的不法行为(地方)

2、经济

(1)改革币制,将铸币权收归中央

(2)实行盐铁官营,由政府垄断盐、铁的生产和销售

(3)推行均输平准,国家插手并经营商业贸易,增加收入,平抑物价

均输:由国家在各地统征物资,运到指定地点出卖

平准:由国家平抑物价

(4)抑制工商业者,向他们征收财产税

3、思想上:接受董仲舒的建议,尊崇儒术。此后,儒学成为我国封建社会主流意识形态

春秋战国到汉代治国思想的演变:

春秋战国时期:儒学不被重视,战国时期秦国尊奉法家

秦朝:以法治国、焚书坑儒

汉代:汉初尊奉黄老无为思想;汉武帝时尊崇儒学,从此儒学成为我国封建社会主流意识形态

《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书 董仲舒传》

尊崇儒术,以思想上的统一来维护政治上的统一,有利于加强中央集权

4、稳固边疆、开拓疆域

(1)任用卫青、霍去病为将北击匈奴,夺取了阴山以南和河西走廊的大片区域,西汉在河西走廊设立四郡

(2)派遣张骞两次出使西域,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系

(3)公元前60年,西汉在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构

(4)西汉对东南沿海和西南少数民族地区的治理更加有效

5、汉代“丝绸之路”的开辟

张骞出使西域,汉代设西域都护府,为丝绸之路的开辟创造了条件

三、东汉的兴衰(自主学习)

1、西汉灭亡:公元9年,外戚王莽夺取皇位,改国号新,西汉灭亡

2、王莽政权

(1)王莽试图挽救社会危机的改革不切实际,使社会矛盾更加激化

(2)王莽统治末年,出现严重的旱灾和蝗灾,绿林、赤眉等农民大起义爆发

(3)23年,绿林军攻入长安,王莽政权被推翻

3、东汉建立:25年,刘秀重建汉朝,定都洛阳,史称东汉,实现了全国统一

4、东汉刘秀在位期间出现“光武中兴”

(1)政治上:加强皇权,增强尚书台的作用;严格控制外戚干政;裁并郡县,裁减官吏,节省开支;整顿吏治,惩处贪污腐败。

(2)经济上:清查全国垦田、户口数量;释放奴婢。

(3)思想上:重视儒学。

社会经济在稳定的政局下重新发展起来,史称“光武中兴”

5.东汉的衰亡

(1)东汉中期以后,出现外戚宦官交替专权的局面,政治腐朽黑暗。

(2)一些正直官员和士人的“清议”活动触犯了宦官利益,遭到严厉镇压,史称“党锢之祸”。

(3)豪强地主势力发展迅速,土地兼并严重,阶级矛盾日益尖锐。

(4)184年,张角创立的“太平道”发动黄巾起义,动摇了东汉王朝的统治基础。

(5)地方长官拥兵自重,出现了军阀割据局面,东汉政权名存实亡。

四、两汉的文化(自主学习)

1.史学:《史记》、《汉书》。

(1)《史记》:西汉中期司马迁撰写,以本纪、表、书、世家、列传的形式,叙述了上起黄帝、下至汉武帝年间约3 000年的历史,首创了纪传体通史体裁,兼具史学和文学特色,具有重要的思想价值。

(2)《汉书》:东汉中期班固撰写,是我国第一部纪传体断代史。

2.文学:成就集中体现在汉赋、乐府诗上

(1)汉赋:介于韵文和散文之间的文体,特点是讲究铺陈排比,辞藻华丽

(2)乐府诗:乐府采集民歌修改而成的诗,反映了当时社会的真实情况

(3)五言诗:东汉民间流行五言诗,语言朴实、生动,传播广泛

3.医学和科技

(1)成书于战国至西汉之间的《黄帝内经》奠定了中医理论的基础

(2)东汉《神农本草经》是中国古代第一部药物学专著

(3)《九章算术》在中国数学史乃至世界数学史上都占有重要地位

(4)105年,东汉蔡伦改进造纸术,促进了中国和世界文化的传播和发展

1、汉朝初年,境内百姓多以“赵人”、“秦人”、“齐人”、“楚人”等自居。到汉武帝时代,境内百姓逐渐被称为“汉人”,以汉民族为主体的文化共同体也大致形成。这主要是由于( )

A.郡县制度消除了地域差异 B.儒学独尊促成了观念一统

C.中央集权强化了民族认同 D.官僚政治淡化了宗族亲疏

2、《史记》记载,西汉前期,从事农牧业、采矿业、手工业和商业的人,通过自己的努力和智慧而致富,“大者倾郡,中者倾县,下者倾乡里者,不可胜数”。这反映了当时( )

A.义利观发生了根本改变 B.朝廷注重提高工商业者地位

C.经济得到恢复和发展 D.地方豪强势力控制了郡县

3、汉武帝时,朝廷制作出许多一尺见方的白鹿皮,称为“皮币”,定价为40万钱一张。诸侯王参加献礼时,必须购买皮币用来置放礼物,而当时一个“千户侯”一年的租税收入约为20万钱。朝廷这种做法( )

A.加强了货币管理 B.确立了思想上的统一

C.削弱了诸侯实力 D.实现了对地方的控制

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进