围绕课魂、合理取舍、巧用工具——以《中华文明的起源与早期国家》一课为例 课件(53张PPT)

文档属性

| 名称 | 围绕课魂、合理取舍、巧用工具——以《中华文明的起源与早期国家》一课为例 课件(53张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 27.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-29 15:01:48 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

围绕课魂 合理取舍 巧用工具

——以《中华文明的起源与早期国家》一课为例

目录

壹

壹

贰

壹

叁

壹

新教材面临的问题及其他老师的一些尝试

《中华文明的起源与早期国家》教学设计

我的教学建议

新教材面临的问题及其他老师的一些尝试

壹

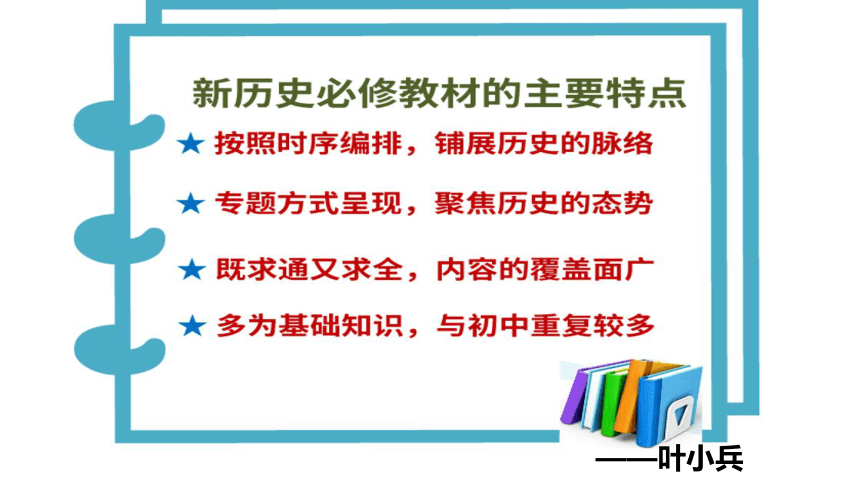

——叶小兵

——叶小兵

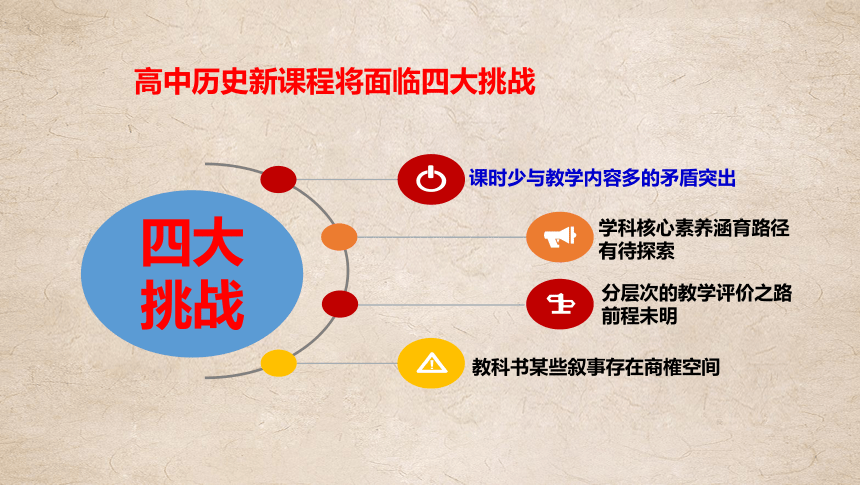

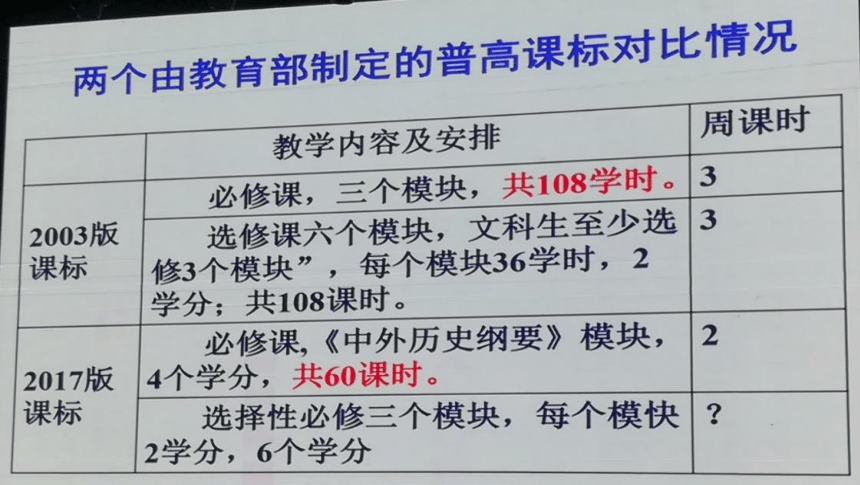

课时少与教学内容多的矛盾突出

教科书某些叙事存在商榷空间

学科核心素养涵育路径有待探索

分层次的教学评价之路前程未明

高中历史新课程将面临四大挑战

四大挑战

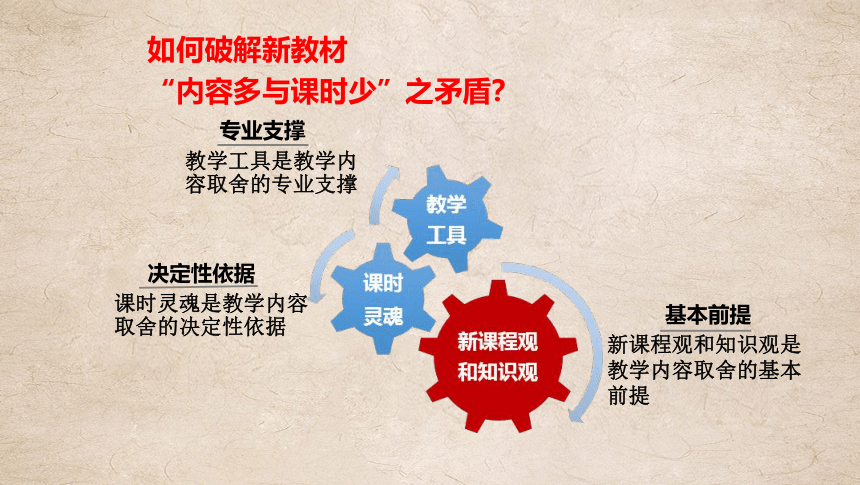

教学工具是教学内容取舍的专业支撑

课时灵魂是教学内容取舍的决定性依据

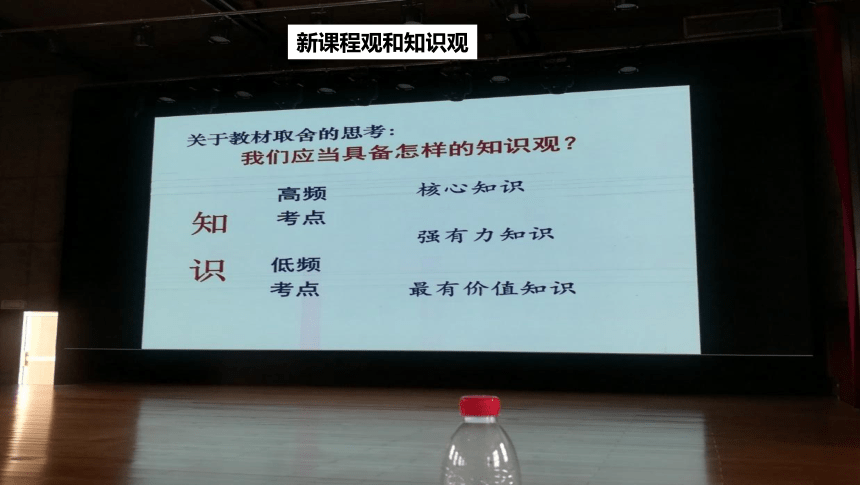

新课程观和知识观是教学内容取舍的基本前提

专业支撑

决定性依据

基本前提

如何破解新教材

“内容多与课时少”之矛盾?

新课程观和知识观

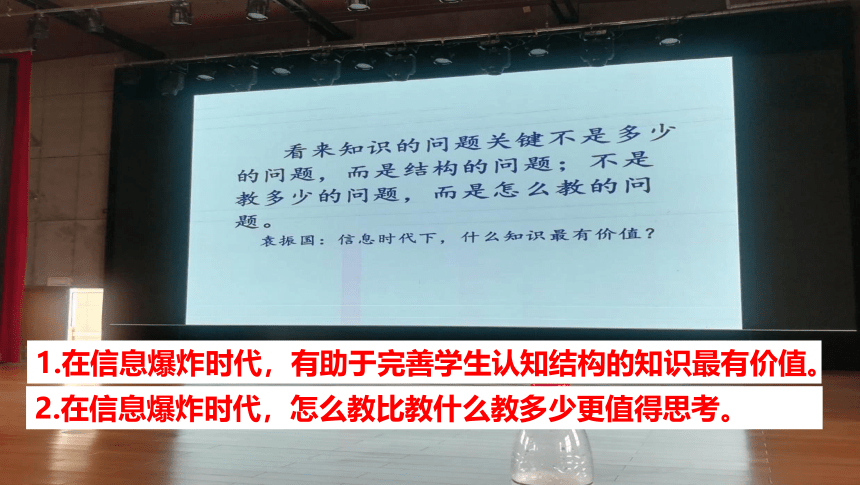

1.在信息爆炸时代,有助于完善学生认知结构的知识最有价值。

2.在信息爆炸时代,怎么教比教什么教多少更值得思考。

课时灵魂

(一)审视容量,心中有数

(二)对比新旧,有的放矢

(三)巧定课魂,统领全局

(五)顺势而为、涵养素养

(六)问题引领、训练思维

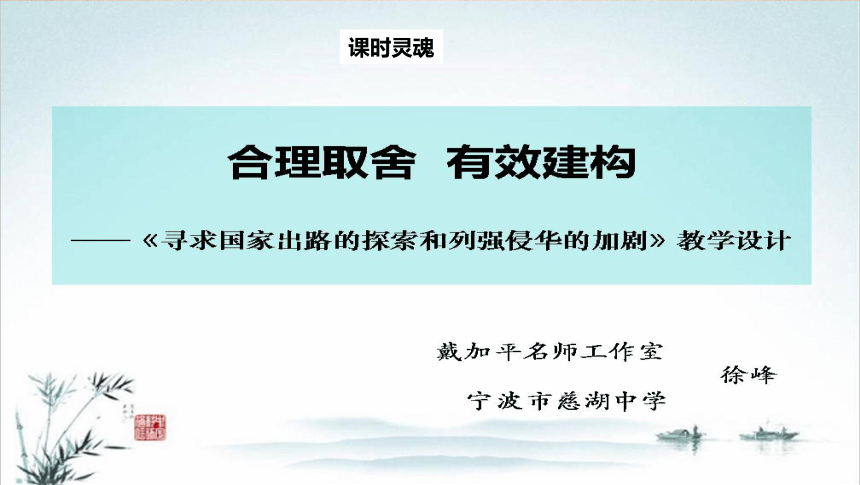

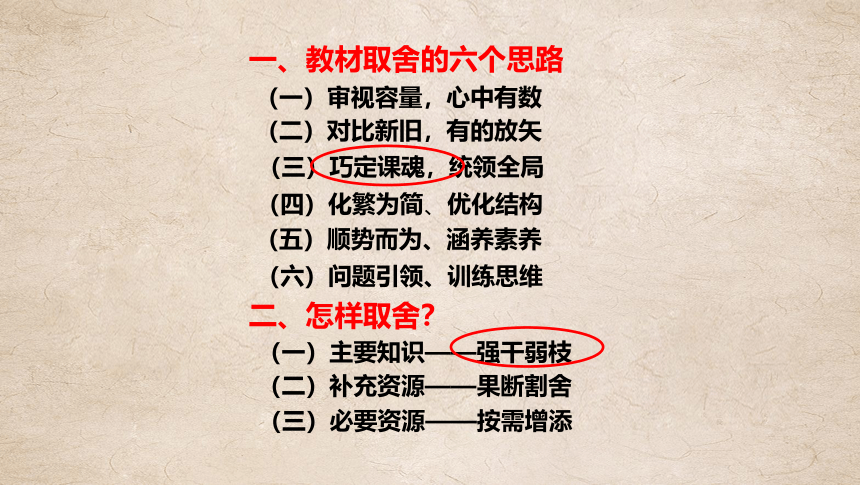

一、教材取舍的六个思路

(四)化繁为简、优化结构

二、怎样取舍?

(一)主要知识——强干弱枝

(二)补充资源——果断割舍

(三)必要资源——按需增添

(四)化繁为简、优化结构

核心:洋务运动

背景:太平天国

结果:甲午战争

影响:瓜分狂潮

跨越近代化之河

改朝

改制

改器、改技

教学工具

时间轴

地图

学案

旧工具

新运用

富有寓意的故事(细节)

围绕课魂推进的问题链

时间轴与地图的协调运用

多功能表格的开发与运用

结构性的板书设计

基于自主学习的学案开发

拓展性学习的课后练习设计

……

学生深度学习

学科核心素养

《中华文明的起源与早期国家》教学设计

贰

课魂的确立与达成

——以《中华文明的起源及早期国家》为例

二、课魂的达成

1.好的课魂标准

2.课魂确立的依据

一、课魂的确立

1.导入:大克鼎

2.突破重点

3.攻克难点

5.学案

6.参考文献及视频

4.总结提升

7.教学反思

8.教学评价

一节好的历史课,应当有故事(细节)的渲

染,有学习方法的渗透,有灵魂的烛照。简言

之,是应当有趣、有法与有味。

——省历史特级教师 戴加平

一、 课魂的确立

课魂

能统摄全课的主要内容和教学目标

“意料之外,

情理之中”

基于学情的前提下实现知识、技能(学法)和价值观的耦合。

1.好的课魂标准

(1)

课程

标准

(3)

学情

(4)学术动态

(2)教材

重点难点

教学目标、教学方法

课魂

2.课魂确立的依据

《普通高中历史课程标准(2017)》要求:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文、及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

1.了解石器时代中国境内代表性的文化遗存时间、分布特点、文明表现及文明阶段;

文明内涵、文明标准

旧石器时代:文明蒙昧

新石器时代:文明曙光

夏朝:文明形成

商西周:早期文明的兴盛

(1)了解新课标对本课知识点的要求,分析这些知识点间的联系

2.认识文化遗存与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;(文明的标准、夏-中华文明的形成)

3.掌握中国早期国家的文明表现和特征。(夏商西周)

1.生产力-私有制-阶级-国家-文明诞生(唯物史观:经济基础决定上层建筑)

《普通高中历史课程标准(2017)》要求:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文、及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

2.石器时代的文化遗存的时间及分布特点(时空观念)

3.解读甲骨文、青铜铭文及其他文献(史料实证)

4.理解早期国家的特征(历史解释)

5.了解中华文明的起源,感受中华文明悠久的历史及深厚的底蕴(家国情怀)

(2)了解新课标可能涉及的核心素养

《中华文明的起源与早期国家》是部编教材《中外历史纲要(上)》第1课,是整个高中教学的第1课内容,所以是初中历史到高中历史的过渡,所以知识要从易到难,与初中知识或学生已了解的知识相联系,而且注重知识的趣味性。

上本课内容存在几个难点:

1.本课内容中上到距今约170万年的元谋人,下到公元前771年的西周,时间跨度非常大,如果找不到好的主线,本课上起来就会像一盘散沙;

2.夏朝以前几乎没有文献记载,只有零星的考古遗址、出土文物和传说,如何让学生感受这段历史的真实性、连续性非常关键;

3.本课中存在争议性的概念较多,例如:文明内涵、文明起源的标志、文明起源的时间、文明起源的空间、国家形成的标志、夏朝是否真实存在、夏商周是否是奴隶社会等等,如何处理需要教师加深对这些概念的理解,然后进行取舍;

4.本课的知识点非常多,如何取舍,突出重点难点是对教师的一个考验。

(1)分析教材地位及可能存在的难点

《中外历史纲要(上)》

第1课 中华文明的起源与早期国家

《中外历史纲要(下)》

第1课 文明的产生与早期发展

“国家是文明社会的概括。”

——恩格斯《家庭私有制和国家的起源》

学习聚焦:阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志。

(2)比对相同内容在不同册书中的表述(上、下册文明标准表述)

(3)了解单元间的联系

统一多民族封建国家的建立(秦)——巩固(汉)——发展(魏晋隋唐)——捍卫(宋元明清)

春秋战国——统一多民族封建国家建立的前夜

文明起源——统一多民族封建国家建立的文明基础

(4)了解单元内课与课之间的关系

(5)了解本课内各小节之间的关系(文明的起源与发展)

2

1

本课内容年代久远,内容庞杂,复杂概念多,对学生而言具有一定的学习难度。但同时本课具有内容丰富、形式多样的教学资源,有利于激发学生的学习兴趣。

本课是学生进入高中的第一课,学生基本是带着初中以知识为主的思维来上本课,所以本课要在落实知识的基础上,教授学生学习方法,培养学生的历史核心素养。

学情分析

1.何成刚:《历史课标解析与史料研习丛书:中国古代史》,复旦大学出版社

2.佟洵、王松云:《国家宝藏:100件文物讲述中华文明》,四川人民出版。

3.袁行霈:《中华文明史》,北京大学出版社。4.视频《如果国宝会说话》第十九集大克鼎

文明的内涵、文明起源的标志、文明起源的时间、文明起源的空间、中华文明起源的特点、国家形成的标志、夏朝存疑论、二重证据法……

学术动态

B

通过时间轴、历史地图和时间表,让学生理解中华文明起源与发展的时间、空间和过程,着重培养学生的“时空观念”。

C

通过对文物、遗址复原图及相关史料的解读,让学生理解中华文明起源的特点,中华文明不同时期的具体表现,着重培养学生的“史料实证”和“历史解释”素养。

A

利用史料和示意图,让学生理解文明的内涵和文明的标志,着重培养学生的 “唯物史观”和“历史解释”素养。

D

利用时间轴、文物、遗址复原图、历史地图等,让学生感受中华文明的悠久、丰富,增强学生对传统文化的认同感,着重培养学生的“家国情怀”素养。

教学目标、教学方法、重难点

1.采用“史料解读”的方法,理解文明的内涵和标志,理解各时期的文明表现和程度。

2.利用“时间轴”,让学生理解中华文明起源与发展的时间、空间和过程,增强学生对传统文化的认同感。

3.采用“地图分析法”,让学生理解中国早期文化遗存的分布特点。

4.采用“情境创设”法,利用各时期的代表文物和文物视频,让学生深入当时情境,更好的理解当时的文明表现。

重点:了解石器时代文化遗存的文明表现及分布特点;理解夏朝是中华文明的形成时期。

难点:掌握中国早期国家的文明表现和特征。

课魂

二、课魂的达成

1.导入——大克鼎

【设计意图】大克鼎在《国家宝藏》中出现过,而且易烊千玺是它的守护人,以它导入,能很好的调动学生的兴趣,同时通过对它用途的描述,能让学生更好的进入到历史情境当中。

框架设计

走近文物,走进中华文明

【设计意图】用各时期代表文物为载体,通过解读文物的背景及内涵了解不同时期文明的特征,让抽象的文明具体化、形象化。同时辅之以时间轴,增强时空观念。

距今约170万年

距今约1万年

约公元前2070年

约公元前1600年

公元前1046年

公元前771年

仰韶、大汶口、河姆渡

龙山、红山、良渚

2.突破重点

(1)了解石器时代文化遗存的文明表现及分布特点

【设计意图】通过图示法让了解文明的标志,并理解这些标志产生的过程,从而培养了学生的历史解释和唯物史观素养。

【设计意图】用考古文物和相关史料来揭示石器时代的文明表现和文明阶段,让抽象的文明具体化,同时有助于培养学生的史料实证素养;用时间轴对文物进行定位,让时间更形象化,有利于培养学生的时空观念。

【设计意图】让学生自己动手,利用地图信息和书本信息把文化遗址填入对应的位置,增强学生的时空观念。同时,利用地图分析遗址的分布特点,突破传统的中华文明起源一元论,提升学生历史解释素养。

【设计意图】采用二重证据法解读夏朝文明的表现,把地下文物与地上文献进行比对分析,从而证明夏朝是中华文明的起源,从而增强学生的史料实证素养。

(2)理解夏朝是中华文明的起源

掌握中国早期国家的文明表现和特征

3.攻克难点

【设计意图】通过解读甲骨文、青铜铭文、其他文献资料和视频,让学生全方位了解商周的文明表现及早期国家的特征,逐步提升学生的史料实证和历史解释素养。

4.总结提升

【设计意图】利用学案中的表格对本课知识进行系统梳理,加深学生对知识点的印象,帮助学生形成体系化和结构化的知识。

【设计意图】让学生思考中国赠送“世纪宝鼎”的意图,从而让历史联系现实,同时与文物一脉相承,利用时间轴再次梳理一下本课主要知识,同时把具体的文物抽象化,通过代表文物的变化让学生感受中华文明的演进历程,感受中华文明的博大精深和源远流长从而增强学生对国家的认同感,提升家国情怀素养。

1.钱穆:《国史大纲》,商务印书馆。

2.袁行霈:《中华文明史》,北京大学出版社。

3.佟洵、王松云:《国家宝藏:100件文物讲述中华文明》,四川人民出版。

4.视频:《国家宝藏》

5.视频:《如果国宝会说话》

5.参考文献及视频

6.学案

7.教学反思

本课特色:

(1)课魂:中华文明的起源与发展。

(2)整体设计思路:一、旧石器时代:文明蒙昧;二、新石器时代:文明曙光;三、夏朝时期:文明起源;四、商周时期:文明兴盛。

(3)以不同时期的代表性文物为线索,贯穿整课,既让整课内容清晰,又有很强的趣味性。

(4)问题链的设置:1.什么是文明?文明的标准是什么?2.中华文明的起源究竟在哪里?3.商周文明的表现有哪些?4.中国早期国家的政治特征有哪些?

(5)教学中大量的环节渗透了历史核心素养的培养。

(6)“史料解读”“时间轴”“多功能表格”“地图分析法”“创设情境”“合作探究”“学案”等多种方法和工具的使用,可以更好的提高教学效果。

存在问题:

(1)关于文明含义和标志的处理应该还不够简约。

(2)本课容量还是太大,还要进行适当删减。

(3)问题链的设计应该可以更加简单明了。

(4)夏商周的文明表现和特征可以更高效。

8. 教学评价

(1)课堂教学评价表

以学生为中心,全面评价,兼顾过程和结果

(2)课后随堂练习

4原创+5改编+2原题

重点:了解石器时代文化遗存的文明表现及分布特点(5个选择题,包括石器时代文化遗存的时间、文明表现和分布特点);理解夏朝是中华文明的起源(2个选择题,包括夏朝作为中华文明起源的标志和夏文明的表现)。

难点:掌握中国早期国家的文明表现和特征(3个选择题和一个材料题,包括分封制、宗法制的含义、内容、影响)。

我的教学建议

叁

仔细研读新教材

仔细研读新课标

注重学术阅读

选取合适的课魂

选取合适的工具

注重积累素材

(1)比对相同内容在不同册书中的表述(上、下册文明标准表述)

(2)了解单元间的联系(大一统)

(3)了解单元内课与课之间的关系(大一统)

(4)了解本课内各小节之间的关系(文明的起源与发展)

(5)通过比对联系了解本课的主要内容、结构及可能存在的重难点知识

(1)了解新课标对本课知识点的要求,分析这些知识点间的联系

(2)了解新课标可能涉及的核心素养(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)

(3)结合对新教材和学情的理解确定本课的重点和难点

(1)有助于对本课核心知识的理解(文明的内涵、文明的标准、唯物史观)

(2)有助于解决争议性问题(文明的标准、文明起源的时间和空间、社会五种形态说)

(3)更好的理解本课的结构

(1)好的课魂是一课的“脊椎”(中华文明的起源与发展)

(2)通过研读教材、课标、论文、专著寻找好的课魂

(3) 围绕课魂对教学内容进行合理取舍

(1)他人的课件、教学设计、教案、讲座等

(2)好的题目

(3)相关视频、纪录片、电影

(4)相关图片

(5)相关论文

(6)相关学术专著

(1)富有寓意的故事(细节):文物解读、姜寨和良渚遗址

(2)时间轴

(3)多功能表格

(4)历史地图(复原图)

(5)学案

(6)课后练习

论著:

1.何成刚:《历史课标解析与史料研习丛书》,复旦大学出版社

2.袁行霈:《中华文明史》,北京大学出版社。

3.佟洵、王松云:《国家宝藏:100件文物讲述中华文明》,四川人民出版。

4.钱穆:《国史大纲》,商务印书馆。

5.吕思勉:《吕思勉中国通史》,吉林人民出版社

6. (德)哈贝马斯:《重建历史唯物主义》,社会科学文献出版社

7.杨耕:《重建中的反思:重新理解历史唯物主义》,北京师范大学出版社

视频:

1.中央电视台《国家宝藏》

2.《如果国宝会说话》

3.纪录片《中国通史》100集

4.纪录片《世界同时》100集

推荐书目及视频

“历史课标解析与史料研习丛书”包括:

《历史课标解析与史料研习·中国古代史》

《历史课标解析与史料研习·中国近现代史》

《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

《历史课标解析与史料研习·世界现代史》

《历史课标解析与史料研习·国家制度与社会治理》

《历史课标解析与史料研习·经济与社会生活》

《历史课标解析与史料研习·文化交流与传播》

课件

教学参考、教案、教学设计、

讲座

视频

谢谢聆听

围绕课魂 合理取舍 巧用工具

——以《中华文明的起源与早期国家》一课为例

目录

壹

壹

贰

壹

叁

壹

新教材面临的问题及其他老师的一些尝试

《中华文明的起源与早期国家》教学设计

我的教学建议

新教材面临的问题及其他老师的一些尝试

壹

——叶小兵

——叶小兵

课时少与教学内容多的矛盾突出

教科书某些叙事存在商榷空间

学科核心素养涵育路径有待探索

分层次的教学评价之路前程未明

高中历史新课程将面临四大挑战

四大挑战

教学工具是教学内容取舍的专业支撑

课时灵魂是教学内容取舍的决定性依据

新课程观和知识观是教学内容取舍的基本前提

专业支撑

决定性依据

基本前提

如何破解新教材

“内容多与课时少”之矛盾?

新课程观和知识观

1.在信息爆炸时代,有助于完善学生认知结构的知识最有价值。

2.在信息爆炸时代,怎么教比教什么教多少更值得思考。

课时灵魂

(一)审视容量,心中有数

(二)对比新旧,有的放矢

(三)巧定课魂,统领全局

(五)顺势而为、涵养素养

(六)问题引领、训练思维

一、教材取舍的六个思路

(四)化繁为简、优化结构

二、怎样取舍?

(一)主要知识——强干弱枝

(二)补充资源——果断割舍

(三)必要资源——按需增添

(四)化繁为简、优化结构

核心:洋务运动

背景:太平天国

结果:甲午战争

影响:瓜分狂潮

跨越近代化之河

改朝

改制

改器、改技

教学工具

时间轴

地图

学案

旧工具

新运用

富有寓意的故事(细节)

围绕课魂推进的问题链

时间轴与地图的协调运用

多功能表格的开发与运用

结构性的板书设计

基于自主学习的学案开发

拓展性学习的课后练习设计

……

学生深度学习

学科核心素养

《中华文明的起源与早期国家》教学设计

贰

课魂的确立与达成

——以《中华文明的起源及早期国家》为例

二、课魂的达成

1.好的课魂标准

2.课魂确立的依据

一、课魂的确立

1.导入:大克鼎

2.突破重点

3.攻克难点

5.学案

6.参考文献及视频

4.总结提升

7.教学反思

8.教学评价

一节好的历史课,应当有故事(细节)的渲

染,有学习方法的渗透,有灵魂的烛照。简言

之,是应当有趣、有法与有味。

——省历史特级教师 戴加平

一、 课魂的确立

课魂

能统摄全课的主要内容和教学目标

“意料之外,

情理之中”

基于学情的前提下实现知识、技能(学法)和价值观的耦合。

1.好的课魂标准

(1)

课程

标准

(3)

学情

(4)学术动态

(2)教材

重点难点

教学目标、教学方法

课魂

2.课魂确立的依据

《普通高中历史课程标准(2017)》要求:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文、及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

1.了解石器时代中国境内代表性的文化遗存时间、分布特点、文明表现及文明阶段;

文明内涵、文明标准

旧石器时代:文明蒙昧

新石器时代:文明曙光

夏朝:文明形成

商西周:早期文明的兴盛

(1)了解新课标对本课知识点的要求,分析这些知识点间的联系

2.认识文化遗存与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;(文明的标准、夏-中华文明的形成)

3.掌握中国早期国家的文明表现和特征。(夏商西周)

1.生产力-私有制-阶级-国家-文明诞生(唯物史观:经济基础决定上层建筑)

《普通高中历史课程标准(2017)》要求:

1.通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系;

2.通过甲骨文、青铜铭文、及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

2.石器时代的文化遗存的时间及分布特点(时空观念)

3.解读甲骨文、青铜铭文及其他文献(史料实证)

4.理解早期国家的特征(历史解释)

5.了解中华文明的起源,感受中华文明悠久的历史及深厚的底蕴(家国情怀)

(2)了解新课标可能涉及的核心素养

《中华文明的起源与早期国家》是部编教材《中外历史纲要(上)》第1课,是整个高中教学的第1课内容,所以是初中历史到高中历史的过渡,所以知识要从易到难,与初中知识或学生已了解的知识相联系,而且注重知识的趣味性。

上本课内容存在几个难点:

1.本课内容中上到距今约170万年的元谋人,下到公元前771年的西周,时间跨度非常大,如果找不到好的主线,本课上起来就会像一盘散沙;

2.夏朝以前几乎没有文献记载,只有零星的考古遗址、出土文物和传说,如何让学生感受这段历史的真实性、连续性非常关键;

3.本课中存在争议性的概念较多,例如:文明内涵、文明起源的标志、文明起源的时间、文明起源的空间、国家形成的标志、夏朝是否真实存在、夏商周是否是奴隶社会等等,如何处理需要教师加深对这些概念的理解,然后进行取舍;

4.本课的知识点非常多,如何取舍,突出重点难点是对教师的一个考验。

(1)分析教材地位及可能存在的难点

《中外历史纲要(上)》

第1课 中华文明的起源与早期国家

《中外历史纲要(下)》

第1课 文明的产生与早期发展

“国家是文明社会的概括。”

——恩格斯《家庭私有制和国家的起源》

学习聚焦:阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志。

(2)比对相同内容在不同册书中的表述(上、下册文明标准表述)

(3)了解单元间的联系

统一多民族封建国家的建立(秦)——巩固(汉)——发展(魏晋隋唐)——捍卫(宋元明清)

春秋战国——统一多民族封建国家建立的前夜

文明起源——统一多民族封建国家建立的文明基础

(4)了解单元内课与课之间的关系

(5)了解本课内各小节之间的关系(文明的起源与发展)

2

1

本课内容年代久远,内容庞杂,复杂概念多,对学生而言具有一定的学习难度。但同时本课具有内容丰富、形式多样的教学资源,有利于激发学生的学习兴趣。

本课是学生进入高中的第一课,学生基本是带着初中以知识为主的思维来上本课,所以本课要在落实知识的基础上,教授学生学习方法,培养学生的历史核心素养。

学情分析

1.何成刚:《历史课标解析与史料研习丛书:中国古代史》,复旦大学出版社

2.佟洵、王松云:《国家宝藏:100件文物讲述中华文明》,四川人民出版。

3.袁行霈:《中华文明史》,北京大学出版社。4.视频《如果国宝会说话》第十九集大克鼎

文明的内涵、文明起源的标志、文明起源的时间、文明起源的空间、中华文明起源的特点、国家形成的标志、夏朝存疑论、二重证据法……

学术动态

B

通过时间轴、历史地图和时间表,让学生理解中华文明起源与发展的时间、空间和过程,着重培养学生的“时空观念”。

C

通过对文物、遗址复原图及相关史料的解读,让学生理解中华文明起源的特点,中华文明不同时期的具体表现,着重培养学生的“史料实证”和“历史解释”素养。

A

利用史料和示意图,让学生理解文明的内涵和文明的标志,着重培养学生的 “唯物史观”和“历史解释”素养。

D

利用时间轴、文物、遗址复原图、历史地图等,让学生感受中华文明的悠久、丰富,增强学生对传统文化的认同感,着重培养学生的“家国情怀”素养。

教学目标、教学方法、重难点

1.采用“史料解读”的方法,理解文明的内涵和标志,理解各时期的文明表现和程度。

2.利用“时间轴”,让学生理解中华文明起源与发展的时间、空间和过程,增强学生对传统文化的认同感。

3.采用“地图分析法”,让学生理解中国早期文化遗存的分布特点。

4.采用“情境创设”法,利用各时期的代表文物和文物视频,让学生深入当时情境,更好的理解当时的文明表现。

重点:了解石器时代文化遗存的文明表现及分布特点;理解夏朝是中华文明的形成时期。

难点:掌握中国早期国家的文明表现和特征。

课魂

二、课魂的达成

1.导入——大克鼎

【设计意图】大克鼎在《国家宝藏》中出现过,而且易烊千玺是它的守护人,以它导入,能很好的调动学生的兴趣,同时通过对它用途的描述,能让学生更好的进入到历史情境当中。

框架设计

走近文物,走进中华文明

【设计意图】用各时期代表文物为载体,通过解读文物的背景及内涵了解不同时期文明的特征,让抽象的文明具体化、形象化。同时辅之以时间轴,增强时空观念。

距今约170万年

距今约1万年

约公元前2070年

约公元前1600年

公元前1046年

公元前771年

仰韶、大汶口、河姆渡

龙山、红山、良渚

2.突破重点

(1)了解石器时代文化遗存的文明表现及分布特点

【设计意图】通过图示法让了解文明的标志,并理解这些标志产生的过程,从而培养了学生的历史解释和唯物史观素养。

【设计意图】用考古文物和相关史料来揭示石器时代的文明表现和文明阶段,让抽象的文明具体化,同时有助于培养学生的史料实证素养;用时间轴对文物进行定位,让时间更形象化,有利于培养学生的时空观念。

【设计意图】让学生自己动手,利用地图信息和书本信息把文化遗址填入对应的位置,增强学生的时空观念。同时,利用地图分析遗址的分布特点,突破传统的中华文明起源一元论,提升学生历史解释素养。

【设计意图】采用二重证据法解读夏朝文明的表现,把地下文物与地上文献进行比对分析,从而证明夏朝是中华文明的起源,从而增强学生的史料实证素养。

(2)理解夏朝是中华文明的起源

掌握中国早期国家的文明表现和特征

3.攻克难点

【设计意图】通过解读甲骨文、青铜铭文、其他文献资料和视频,让学生全方位了解商周的文明表现及早期国家的特征,逐步提升学生的史料实证和历史解释素养。

4.总结提升

【设计意图】利用学案中的表格对本课知识进行系统梳理,加深学生对知识点的印象,帮助学生形成体系化和结构化的知识。

【设计意图】让学生思考中国赠送“世纪宝鼎”的意图,从而让历史联系现实,同时与文物一脉相承,利用时间轴再次梳理一下本课主要知识,同时把具体的文物抽象化,通过代表文物的变化让学生感受中华文明的演进历程,感受中华文明的博大精深和源远流长从而增强学生对国家的认同感,提升家国情怀素养。

1.钱穆:《国史大纲》,商务印书馆。

2.袁行霈:《中华文明史》,北京大学出版社。

3.佟洵、王松云:《国家宝藏:100件文物讲述中华文明》,四川人民出版。

4.视频:《国家宝藏》

5.视频:《如果国宝会说话》

5.参考文献及视频

6.学案

7.教学反思

本课特色:

(1)课魂:中华文明的起源与发展。

(2)整体设计思路:一、旧石器时代:文明蒙昧;二、新石器时代:文明曙光;三、夏朝时期:文明起源;四、商周时期:文明兴盛。

(3)以不同时期的代表性文物为线索,贯穿整课,既让整课内容清晰,又有很强的趣味性。

(4)问题链的设置:1.什么是文明?文明的标准是什么?2.中华文明的起源究竟在哪里?3.商周文明的表现有哪些?4.中国早期国家的政治特征有哪些?

(5)教学中大量的环节渗透了历史核心素养的培养。

(6)“史料解读”“时间轴”“多功能表格”“地图分析法”“创设情境”“合作探究”“学案”等多种方法和工具的使用,可以更好的提高教学效果。

存在问题:

(1)关于文明含义和标志的处理应该还不够简约。

(2)本课容量还是太大,还要进行适当删减。

(3)问题链的设计应该可以更加简单明了。

(4)夏商周的文明表现和特征可以更高效。

8. 教学评价

(1)课堂教学评价表

以学生为中心,全面评价,兼顾过程和结果

(2)课后随堂练习

4原创+5改编+2原题

重点:了解石器时代文化遗存的文明表现及分布特点(5个选择题,包括石器时代文化遗存的时间、文明表现和分布特点);理解夏朝是中华文明的起源(2个选择题,包括夏朝作为中华文明起源的标志和夏文明的表现)。

难点:掌握中国早期国家的文明表现和特征(3个选择题和一个材料题,包括分封制、宗法制的含义、内容、影响)。

我的教学建议

叁

仔细研读新教材

仔细研读新课标

注重学术阅读

选取合适的课魂

选取合适的工具

注重积累素材

(1)比对相同内容在不同册书中的表述(上、下册文明标准表述)

(2)了解单元间的联系(大一统)

(3)了解单元内课与课之间的关系(大一统)

(4)了解本课内各小节之间的关系(文明的起源与发展)

(5)通过比对联系了解本课的主要内容、结构及可能存在的重难点知识

(1)了解新课标对本课知识点的要求,分析这些知识点间的联系

(2)了解新课标可能涉及的核心素养(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀)

(3)结合对新教材和学情的理解确定本课的重点和难点

(1)有助于对本课核心知识的理解(文明的内涵、文明的标准、唯物史观)

(2)有助于解决争议性问题(文明的标准、文明起源的时间和空间、社会五种形态说)

(3)更好的理解本课的结构

(1)好的课魂是一课的“脊椎”(中华文明的起源与发展)

(2)通过研读教材、课标、论文、专著寻找好的课魂

(3) 围绕课魂对教学内容进行合理取舍

(1)他人的课件、教学设计、教案、讲座等

(2)好的题目

(3)相关视频、纪录片、电影

(4)相关图片

(5)相关论文

(6)相关学术专著

(1)富有寓意的故事(细节):文物解读、姜寨和良渚遗址

(2)时间轴

(3)多功能表格

(4)历史地图(复原图)

(5)学案

(6)课后练习

论著:

1.何成刚:《历史课标解析与史料研习丛书》,复旦大学出版社

2.袁行霈:《中华文明史》,北京大学出版社。

3.佟洵、王松云:《国家宝藏:100件文物讲述中华文明》,四川人民出版。

4.钱穆:《国史大纲》,商务印书馆。

5.吕思勉:《吕思勉中国通史》,吉林人民出版社

6. (德)哈贝马斯:《重建历史唯物主义》,社会科学文献出版社

7.杨耕:《重建中的反思:重新理解历史唯物主义》,北京师范大学出版社

视频:

1.中央电视台《国家宝藏》

2.《如果国宝会说话》

3.纪录片《中国通史》100集

4.纪录片《世界同时》100集

推荐书目及视频

“历史课标解析与史料研习丛书”包括:

《历史课标解析与史料研习·中国古代史》

《历史课标解析与史料研习·中国近现代史》

《历史课标解析与史料研习·世界古代近代史》

《历史课标解析与史料研习·世界现代史》

《历史课标解析与史料研习·国家制度与社会治理》

《历史课标解析与史料研习·经济与社会生活》

《历史课标解析与史料研习·文化交流与传播》

课件

教学参考、教案、教学设计、

讲座

视频

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进