高中历史统编版(2019)选择性必修一第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共53张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修一第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共53张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 10.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-29 22:09:33 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

秦汉时期的民族关系

隋唐至两宋时期的民族关系

元明时期的民族关系

中国古代的对外交往

【课程标准】

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

本课目录

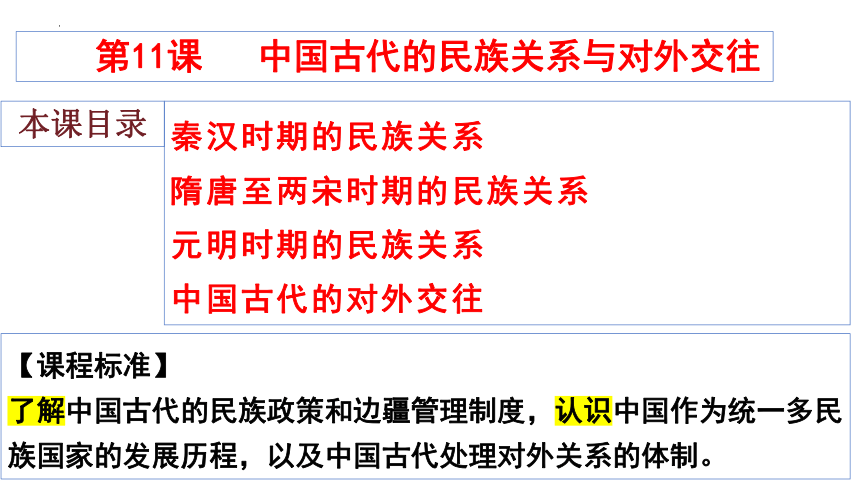

中国古代历史上大规模的民族融合高潮

第一次:春秋战国时期。诸侯争霸,华夏族在战争中与其他少数民族接触频繁,促进民族交融,形成华夏认同观念。

第二次:三国两晋南北朝时期。北方—五胡内迁;北魏孝文帝改革,推进民族交融;南方—衣冠南渡,江南开发;民族大交融趋势出现。

第三次:辽、宋、夏、金、元时期。两宋与少数民族政权的战与和,加快了周边民族封建化进程,促进了民族大融合。特别是元的统一,使民族融合进一步加强,并且出现了新的民族——回族。

一、秦汉时期的民族关系

1、秦朝

秦朝

2、管理机构:

3、民族治理

北方:

南方:

1、少数民族分布:

西南:

2022-09-29

秦汉时期的民族关系——秦朝

壹

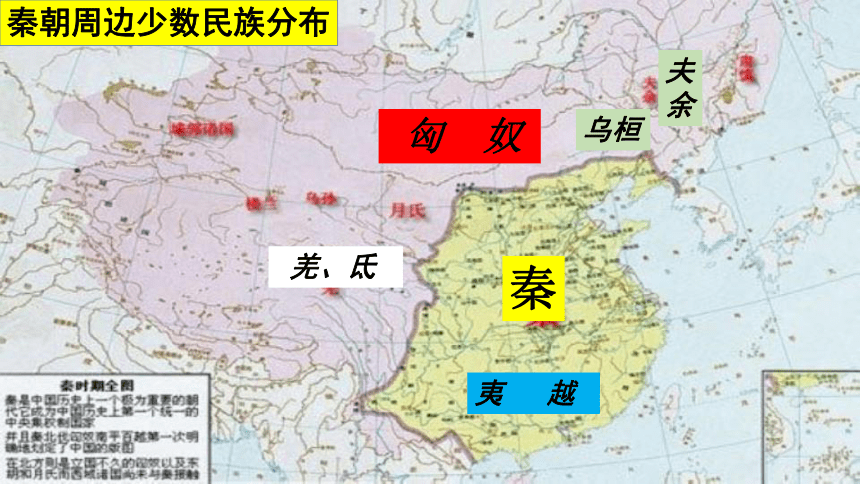

秦朝,是我国统一多民族国家历史的开始,在秦朝的周围都生活着哪些民族?

秦

夫余

乌桓

匈 奴

羌、氐

夷 越

秦朝周边少数民族分布

一、秦汉时期的民族关系

2、管理机构:

3、民族治理

北方:

南方:

1、少数民族分布:

西南:

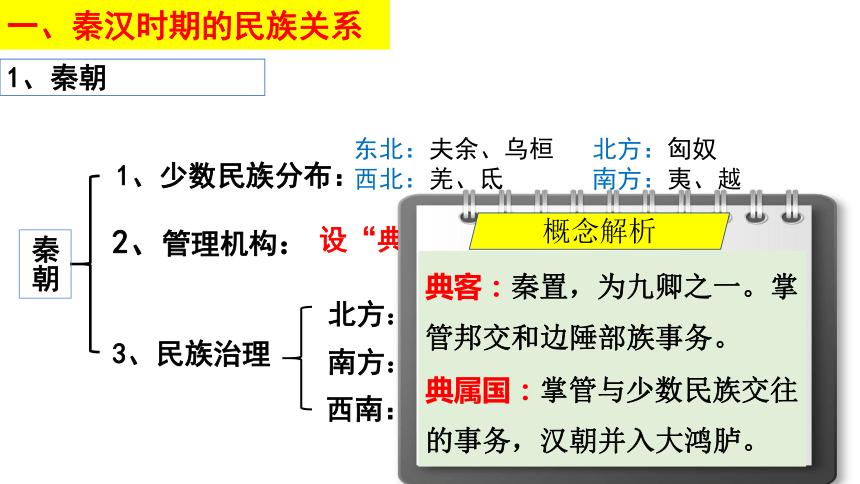

设“典客”“典属国”管理民族事务

典客:秦置,为九卿之一。掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务,汉朝并入大鸿胪。

概念解析

东北:夫余、乌桓 北方:匈奴

西北:羌、氐 南方:夷、越

1、秦朝

秦朝

一、秦汉时期的民族关系

2、中央管理机构:

3、民族治理

北方:

南方:

1、少数民族分布:

西南:

设“典客”“典属国”管理民族事务

北逐匈奴,修筑长城;

南抚夷越,设郡管辖。

加强对云贵一带西南夷的控制

秦朝

东北:夫余、乌桓 北方:匈奴

西北:羌、氐 南方:夷、越

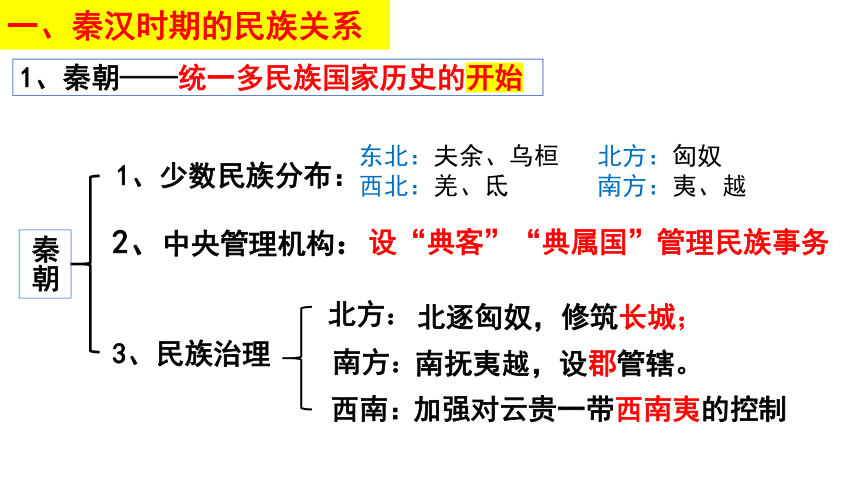

1、秦朝——统一多民族国家历史的开始

汉朝

管理机构:

民族治理

2、汉朝

西北:

东北:

管理方法:

一、秦汉时期的民族关系

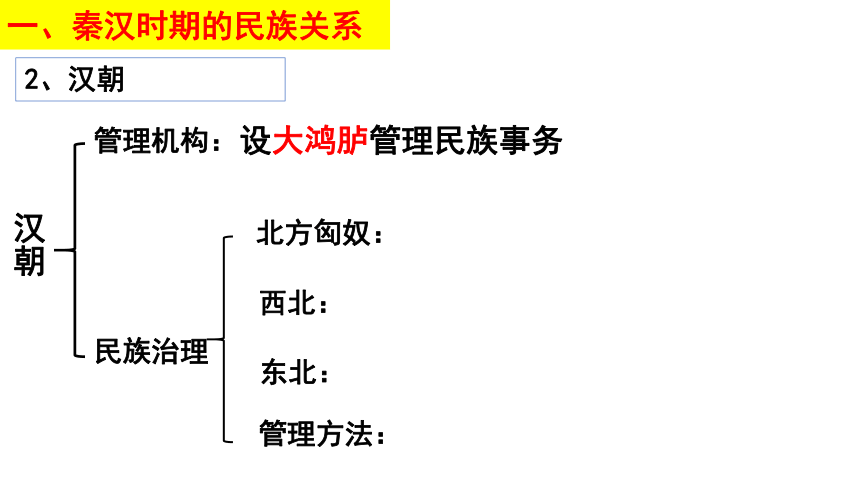

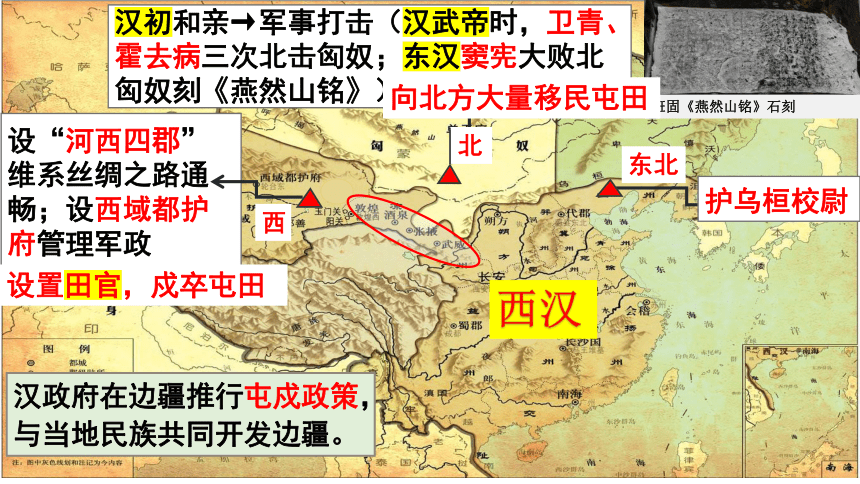

设大鸿胪管理民族事务

北方匈奴:

西汉

汉初和亲→军事打击(汉武帝时,卫青、霍去病三次北击匈奴;东汉窦宪大败北匈奴刻《燕然山铭》)

设“河西四郡”维系丝绸之路通畅;设西域都护府管理军政

北

西

东北

护乌桓校尉

班固《燕然山铭》石刻

汉政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆。

向北方大量移民屯田

设置田官,戍卒屯田

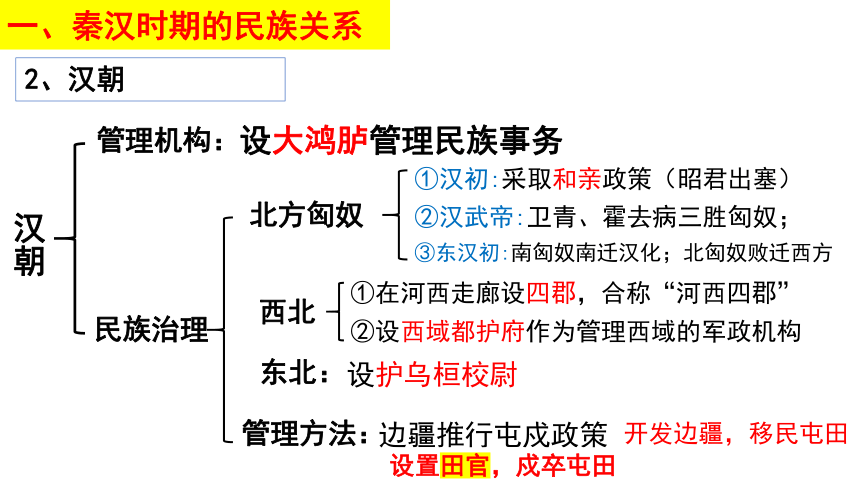

汉朝

管理机构:

民族治理

北方匈奴

2、汉朝

西北

东北:

管理方法:

一、秦汉时期的民族关系

设大鸿胪管理民族事务

①汉初:采取和亲政策(昭君出塞)

②汉武帝:卫青、霍去病三胜匈奴;

③东汉初:南匈奴南迁汉化;北匈奴败迁西方

②设西域都护府作为管理西域的军政机构

①在河西走廊设四郡,合称“河西四郡”

设护乌桓校尉

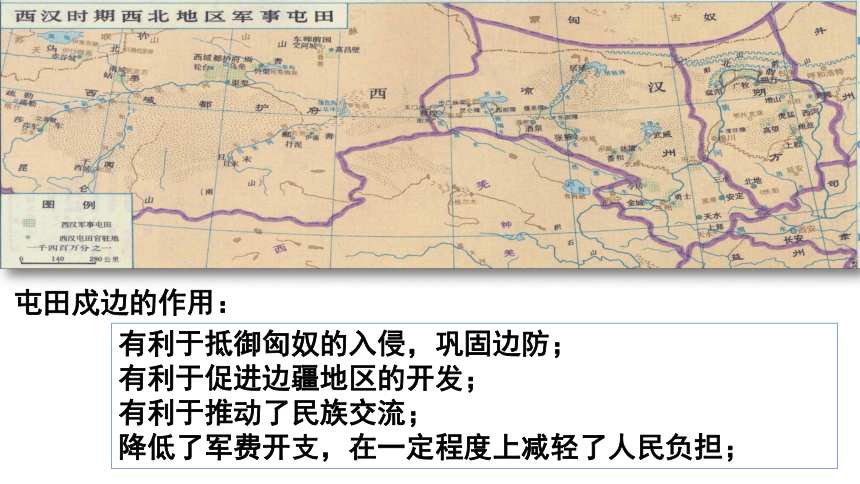

边疆推行屯戍政策

开发边疆,移民屯田

设置田官,戍卒屯田

屯田戍边的作用:

根据材料并结合所学知识,分析屯田戍边政策的作用。

西汉的屯田,是巩固新拓疆土的重要措施之一。屯田卒本身,也是边塞防御的手段之一,同时屯田区又为徙民、设县做好了基础准备。……西方的屯田卒,不仅从事农业生产,而且在有战事时参加战争。他们在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。 ——刘永强《两汉西域经济研究》

有利于抵御匈奴的入侵,巩固边防;

有利于促进边疆地区的开发;

有利于推动了民族交流;

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担;

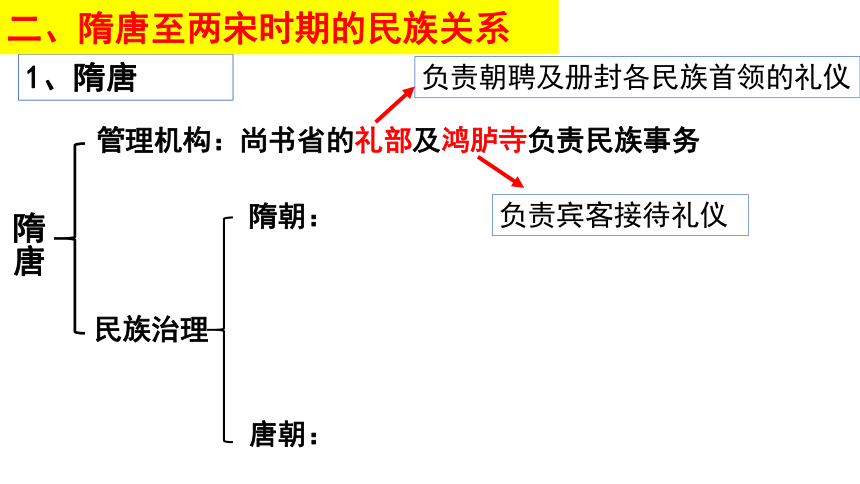

1、隋唐

二、隋唐至两宋时期的民族关系

隋唐

管理机构:

民族治理

隋朝:

唐朝:

尚书省的礼部及鸿胪寺负责民族事务

负责朝聘及册封各民族首领的礼仪

负责宾客接待礼仪

隋

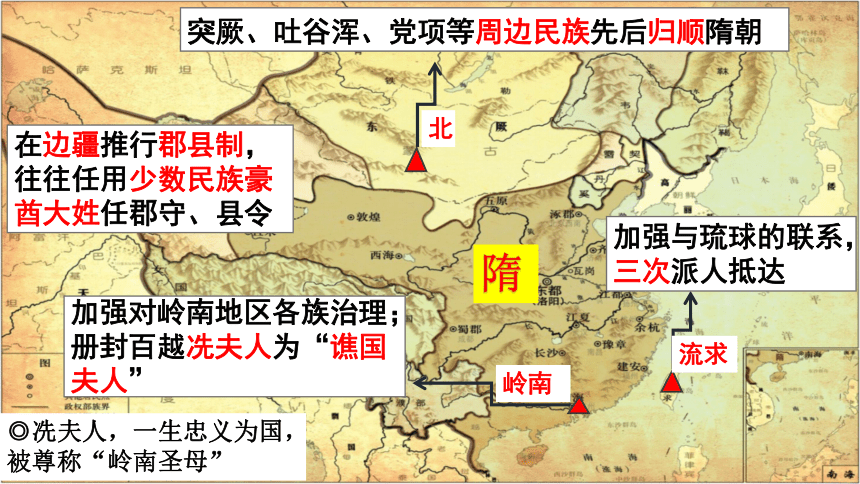

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

北

岭南

加强对岭南地区各族治理;

册封百越冼夫人为“谯国夫人”

流求

加强与琉球的联系,三次派人抵达

在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

◎冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

1、隋唐

二、隋唐至两宋时期的民族关系

隋唐

管理机构:

民族治理

隋朝:

尚书省的礼部及鸿胪寺负责民族事务

②加强对岭南地区各族的治理

(百越首领冼夫人被册封谯qiáo国夫人)

③在边疆推行郡县制

任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令。(因俗而治)

④加强与流求的接触。

①周边民族先后归附隋朝

(突厥、吐谷浑、党项等)

唐朝:

唐

南

安南都护府

北

安北都护府

单于都护府

西北

安西都护府

北庭都护府

东北

安东都护府

唐设置了大都护府、都督府、羁縻州等边疆管理机构

称唐太宗为“天可汗”

加封南诏诸王,遣子弟入唐学习

与边疆地区的突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权保持着密切联系

文成公主、金城公主入藏;唐蕃多次会盟

玄宗册封大祚荣“渤海郡王”

玄宗册封骨力裴罗“怀仁可汗”

二、隋唐至两宋时期的民族关系

唐朝

西北:西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

西南:和亲、会盟,太宗时文成公主入藏、中宗时金城公

主入藏;唐蕃之间还数次会盟

南诏:册封,13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次

遣子弟入唐学习

民族政策

管理机构

作用:

加强对边疆的管理,利于边疆稳定、民族融合、经济文化交流。

大都护府、都督府、羁縻州

都护府是在边疆地区设置的特别行政机构,职责是“抚慰诸藩,辑宁外寇”,由唐朝派官员及士兵驻守。

都督府是唐王朝在重要地区设置的地方行政机构,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,需向朝廷缴税。

羁縻州是边远少数民族地区所置之州,“皆边州都督、都护所领,著于令式”,区别于藩属国

根据材料总结唐朝民族关系融洽的原因。

材料一:唐太宗“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”----《资治通鉴》

材料二:唐朝用有先进的经济文化,以其特有的文化吸引周边国家,落后的周边国对先进文化的向心力……。

原因:实行开明的民族政策;唐朝国家统一、政治清明,社会安定,国力强盛,经济文化发达,吸引少数民族学习。

2、宋朝——政权并立,民族交融也没中断

二、隋唐至两宋时期的民族关系

时间:916-1125

民族:契丹族

建立者:耶律阿保机

都城:上京(内蒙古)

统治制度:南北面官制

民族关系:“澶渊之盟”

辽的建立

时间:1038-1227

民族:党项族

建立者:元昊

都城:兴庆府(宁夏银川)

统治制度:模仿北宋、两套官称民族关系:“庆历和议”

西夏的建立

金朝的建立

时间:1115-1234

民族:女真族

建立者:完颜阿骨打

都城:会宁府(黑龙江) 燕京

统治制度:沿袭唐宋、猛安谋克

民族关系:“绍兴议和”

2、宋朝——政权并立,民族交融也没中断

二、隋唐至两宋时期的民族关系

①少数民族政权隔断了陆路联系,促使宋代发展海上丝绸之路;

②南方经济发展并超过北方,经济重心南移完成;

③各族割据战争,交流交往中进一步加强了民族交融。

(1)特点:

①宋朝先后与辽、西夏、金等政权长期并立,时战时和。

②各少数民族政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

③各民族的交往交流交融没有中断过。

(2)影响:

★观察上述地图并结合所学,分析宋朝的民族关系的特点以及带来的影响

时间:1271-1368

民族:蒙古族

建立者:忽必烈

都城:大都(北京)

统治制度:行省制度

民族关系:“四等人制”

元的建立

三.元明清时期的民族关系

1、元朝

西域

北庭都元帅府、宣慰司

东北

云南

设行省;

征发赋税

西藏

忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事

台湾

在福建晋江设澎湖巡检司经略台湾

元

完成统一后,一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)

大元帝师统领诸国僧尼兴释教之印

三.元明清时期的民族关系

(1)民族政策:

1.元朝

①“行汉法”

②实行明显的差别对待(四等人制)

(2)边疆管理:

①西藏:

实行有效的行政管理,封八思巴为帝师,领宣政院事,管理佛教和藏族事务。

②云南、东北:

设行省,征发赋役

④台湾:

澎湖巡检司

设北庭都元帅府、宣慰司管理军政事务。

③西域:

三.元明清时期的民族关系

2、明朝

明朝

中央管理机构:

边疆治理

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

鸭绿江

明

修长城,并沿线布置“九边”重镇;开放马市

西北

东北

设都司、卫、所,加强对女真等族的管理

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫

西南

设土司

西藏

敕封“法王”,建立羁縻性质的都司等机构

乌思藏行都指挥使司

明朝卫所和土司的官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军队(羁麋性质)

通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

三.元明清时期的民族关系

2、明朝

明朝

中央管理机构:

边疆治理

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

修筑长城;布置军镇,号“九边”;开放马市

北方:

东北:

设都司、卫、所,对女真等族进行管理

西北:

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫(关西七卫)

西南:

设土司,官职世袭,进贡土物,军兵受调

西藏:

敕封“王”“法王”,建羁縻性质的都司等机构管辖,贡赐、茶马贸易

P63思考点

军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

虽然有长城阻隔,但中原与北方游牧民族之间的贸易在古代很多朝代都存在。明朝修筑长城,并且沿长城布置九个重要的军事重镇“九边”,但同时在相对和平的时候,在“九边”的辽东、宣府、大同等地,也会开放马市。

三.元明清时期的民族关系

3、清朝

清朝

中央管理机构:

边疆治理

理藩院

青海

西藏

西宁办事大臣辖区

册封活佛

将军辖区

改土归流

平漠西蒙古准噶尔部叛乱

清

康熙平台湾设台湾府

土尔扈特部回归祖国

西藏办事大臣辖区

内蒙古盟旗地区由中央理藩院直辖

清朝对边疆的治理方式有什么特点?

因地制宜、多元治理 ;设置重要机构,大事集权,小事放权;尊重各民族社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子;采用法律手段

通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

三.元明清时期的民族关系

3、清朝

清朝

中央管理机构:

边疆治理

理藩院

A.蒙满联姻,加强对漠南蒙古的控制;

B.平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆;

C.分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏大臣。

D.沿袭土司制度,后进行“改土归流”

E.康熙收复台湾,设台湾府(1684年)

朝代 措施 趋势

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐两宋

元明清

统一的多民族国家不断巩固发展

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

少数民族内迁、通婚杂居等

设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习、会盟等

设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

①政治隶属:进行册封:唐朝册封南诏王,明朝册封僧俗领袖,清朝

册封达赖班禅。

羁縻政策:西汉设西域都护,明朝的羁縻卫所与土司。

②经济往来:明朝在边境开放马市与蒙古、女真开展贸易,宋代榷

场。

③民族战争:秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的

战争;

④民族迁徙:魏晋时期“五胡”内迁,杂居、通婚、生活习俗影响。

⑤和亲、会盟、和议:西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻,唐

蕃会盟,宋辽的“澶 渊之盟”。

⑥政治改革:如北魏孝文帝改革

p66【问题探究】 探讨历代各民族以哪些方式交往交流交融?

台湾、新疆、西藏历来就是我国领土不可分割的一部分

习近平在第十三届全国人大会议闭幕式上发表讲话

时代最强音

中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动!……我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去!

四、中国古代的对外交往

1.先秦至汉代

(1)先秦:

以中原为核心的华夏文明与域外文明有广泛的交往交流。

(2)汉代:

经河西走廊向中亚、西亚延伸。97年,甘英出使大秦,抵达波斯湾一带。

①陆路:

◎甘英出使大秦

◎商代妇好墓出土的新疆和田玉凤形佩

1.先秦至汉代

(2)汉代:

②海 路:

从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

汉朝:打通陆海通道,陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸;班超派甘英出使大秦,抵达波斯湾。海路到达印度南部。

四、中国古代的对外交往

1.先秦至汉代

◎汉倭奴国王金印

(1)先秦:

(2)汉代:

②海 路:

从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

③对日本:

东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝赐金印一枚。

①陆 路:

2.隋唐时期

①西域:隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

②赤土国:常骏从南海郡出航到达赤土国(今马来半岛),国王也遣其子随常骏来到中国。

隋大业三年(607年),隋炀帝遣派常骏出访赤土国,收到其国婆罗门鸠摩罗的隆重接待,两国开始建立友好关系。大业四年,赤土万字那邪跟随常骏回访进贡,“献金芙蓉冠、龙脑香。以铸金为多罗叶,隐起成文以为表,金函封之,令婆罗门以香花奏蠡鼓而送之”。——《广州古代史丛考》

◎裴矩

四、中国古代的对外交往

(1)原因:

隋唐时期,政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃;与西域商路畅通。

(2)隋朝:

四、中国古代的对外交往

(2)唐朝:

①大食:使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

丝绸

造纸术

瓷器

胡旋舞

葡萄酒

琵琶

四、中国古代的对外交往

②日本:向唐朝派遣唐使近20次,将唐朝文化带到日本。

◎遣唐使路线

◎遣唐使阿倍仲麻吕

(2)唐朝:

①大食:使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

隋唐:对外交流活跃,陆路到大食,海路到赤土国、日本

史纲上46页

(1)宋代:不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路。泉州成为重要的对外港口。

3.宋元时期

宋代:陆路受阻,海路发达;广州、明州、泉州是重要的对外贸易港口

(2)元朝:13世纪,马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,留下著名的《马可·波罗行纪》

元朝:海陆通道通畅;马可·波罗来华,留下著名的《马可·波罗行纪》

4.明清时期

(2)表现:

四、中国古代的对外交往

(1)特点:

明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

明朝:维护朝贡体制和朝贡贸易体系(郑和下西洋 史纲上P73),最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

从目的、结果两个方面比较郑和下西洋与哥伦布等人开辟新航路的活动。

①郑和下西洋是封建自然经济发展的结果,其目的是宣扬国威;加强与海外诸国的联系;满足统治者对异域珍宝的需求。

①郑和下西洋虽然加强了中外联系,但最终成为弊政而被废止。

②开辟新航路是适应商品经济发展和资本主义萌芽出现的需求;其目的是到东方寻金,传播天主教等。

②开辟新航路则促进西欧由中世纪向近代社会转型;也打破了世界各地相对孤立的状态,使世界连成整体;但给亚非拉带来灾难

4.明清时期

(2)表现:

②清朝:A.中俄关系:1689年,中俄签订《尼布楚条约》

B.中英关系:18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,

试图打开中国市场,清政府拒绝了英国

使团的要求,关上了对英交往的大门。

四、中国古代的对外交往

(1)特点:

明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。随着对外交往增多,清朝对外关系开始缓慢转型。

4.明清时期

处在政治、文化相对封闭和经济自给自足境地之中的清政府,既不了解外部世界,也没有与西方各国建立正常交往关系的需要,更缺乏近代国际交往的经验,再加上礼仪争执所引起的不快,因此对英国使臣提出的要求采取了置之不理、断然拒绝的粗暴作法。……西方与中国最重要的一次早期交往以失败告终。

——黄爱平《18世纪中西交往的历史与中国的世界观念》

◎马嘎尔尼访华

四、中国古代的对外交往

P66学思之窗

阅读材料,想一想,明清时期政府对民间海外贸易是如何管控的?

明朝开放海禁后,向下海贸易商船发放“商引”(实际上是一种需要缴纳税款才能获得的准许证),征收“引税”,以进行管控。清朝则是通过具有官商性质的“十三行”来垄断对外贸易。

中国古代的对外交往

①

②

③

④

3 2 1 4

朝代 表现

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

中国古代对外交往的表现

以中原为核心华夏文明与域外有广泛交往交流。

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏从南海郡出航到赤土国。

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

郑和下西洋、海禁。

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国。

朝贡体制和朝贡贸易体系

特点

意义

有利于建立和平友好的国际环境;有利于中华文明对外传播;有利于促进世界经济文化的交流与发展。

中国古代的对外交往的特点及意义

由开放走向封闭;和平交往为主;海陆并行,由陆路为主转向海陆为主;对外贸易与文化交流同步进行;朝贡体制下的不对等的贸易与交流,忽视经济利益。

遣唐使

马可波罗来华

课堂小结

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

秦汉时期的民族关系

隋唐至两宋时期的民族关系

元明时期的民族关系

中国古代的对外交往

【课程标准】

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

本课目录

中国古代历史上大规模的民族融合高潮

第一次:春秋战国时期。诸侯争霸,华夏族在战争中与其他少数民族接触频繁,促进民族交融,形成华夏认同观念。

第二次:三国两晋南北朝时期。北方—五胡内迁;北魏孝文帝改革,推进民族交融;南方—衣冠南渡,江南开发;民族大交融趋势出现。

第三次:辽、宋、夏、金、元时期。两宋与少数民族政权的战与和,加快了周边民族封建化进程,促进了民族大融合。特别是元的统一,使民族融合进一步加强,并且出现了新的民族——回族。

一、秦汉时期的民族关系

1、秦朝

秦朝

2、管理机构:

3、民族治理

北方:

南方:

1、少数民族分布:

西南:

2022-09-29

秦汉时期的民族关系——秦朝

壹

秦朝,是我国统一多民族国家历史的开始,在秦朝的周围都生活着哪些民族?

秦

夫余

乌桓

匈 奴

羌、氐

夷 越

秦朝周边少数民族分布

一、秦汉时期的民族关系

2、管理机构:

3、民族治理

北方:

南方:

1、少数民族分布:

西南:

设“典客”“典属国”管理民族事务

典客:秦置,为九卿之一。掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务,汉朝并入大鸿胪。

概念解析

东北:夫余、乌桓 北方:匈奴

西北:羌、氐 南方:夷、越

1、秦朝

秦朝

一、秦汉时期的民族关系

2、中央管理机构:

3、民族治理

北方:

南方:

1、少数民族分布:

西南:

设“典客”“典属国”管理民族事务

北逐匈奴,修筑长城;

南抚夷越,设郡管辖。

加强对云贵一带西南夷的控制

秦朝

东北:夫余、乌桓 北方:匈奴

西北:羌、氐 南方:夷、越

1、秦朝——统一多民族国家历史的开始

汉朝

管理机构:

民族治理

2、汉朝

西北:

东北:

管理方法:

一、秦汉时期的民族关系

设大鸿胪管理民族事务

北方匈奴:

西汉

汉初和亲→军事打击(汉武帝时,卫青、霍去病三次北击匈奴;东汉窦宪大败北匈奴刻《燕然山铭》)

设“河西四郡”维系丝绸之路通畅;设西域都护府管理军政

北

西

东北

护乌桓校尉

班固《燕然山铭》石刻

汉政府在边疆推行屯戍政策,与当地民族共同开发边疆。

向北方大量移民屯田

设置田官,戍卒屯田

汉朝

管理机构:

民族治理

北方匈奴

2、汉朝

西北

东北:

管理方法:

一、秦汉时期的民族关系

设大鸿胪管理民族事务

①汉初:采取和亲政策(昭君出塞)

②汉武帝:卫青、霍去病三胜匈奴;

③东汉初:南匈奴南迁汉化;北匈奴败迁西方

②设西域都护府作为管理西域的军政机构

①在河西走廊设四郡,合称“河西四郡”

设护乌桓校尉

边疆推行屯戍政策

开发边疆,移民屯田

设置田官,戍卒屯田

屯田戍边的作用:

根据材料并结合所学知识,分析屯田戍边政策的作用。

西汉的屯田,是巩固新拓疆土的重要措施之一。屯田卒本身,也是边塞防御的手段之一,同时屯田区又为徙民、设县做好了基础准备。……西方的屯田卒,不仅从事农业生产,而且在有战事时参加战争。他们在西域且耕且战,对确立汉朝在西域的统治,起到了重要的作用。 ——刘永强《两汉西域经济研究》

有利于抵御匈奴的入侵,巩固边防;

有利于促进边疆地区的开发;

有利于推动了民族交流;

降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担;

1、隋唐

二、隋唐至两宋时期的民族关系

隋唐

管理机构:

民族治理

隋朝:

唐朝:

尚书省的礼部及鸿胪寺负责民族事务

负责朝聘及册封各民族首领的礼仪

负责宾客接待礼仪

隋

突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归顺隋朝

北

岭南

加强对岭南地区各族治理;

册封百越冼夫人为“谯国夫人”

流求

加强与琉球的联系,三次派人抵达

在边疆推行郡县制,往往任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令

◎冼夫人,一生忠义为国,被尊称“岭南圣母”

1、隋唐

二、隋唐至两宋时期的民族关系

隋唐

管理机构:

民族治理

隋朝:

尚书省的礼部及鸿胪寺负责民族事务

②加强对岭南地区各族的治理

(百越首领冼夫人被册封谯qiáo国夫人)

③在边疆推行郡县制

任用少数民族豪酋大姓任郡守、县令。(因俗而治)

④加强与流求的接触。

①周边民族先后归附隋朝

(突厥、吐谷浑、党项等)

唐朝:

唐

南

安南都护府

北

安北都护府

单于都护府

西北

安西都护府

北庭都护府

东北

安东都护府

唐设置了大都护府、都督府、羁縻州等边疆管理机构

称唐太宗为“天可汗”

加封南诏诸王,遣子弟入唐学习

与边疆地区的突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权保持着密切联系

文成公主、金城公主入藏;唐蕃多次会盟

玄宗册封大祚荣“渤海郡王”

玄宗册封骨力裴罗“怀仁可汗”

二、隋唐至两宋时期的民族关系

唐朝

西北:西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”

西南:和亲、会盟,太宗时文成公主入藏、中宗时金城公

主入藏;唐蕃之间还数次会盟

南诏:册封,13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次

遣子弟入唐学习

民族政策

管理机构

作用:

加强对边疆的管理,利于边疆稳定、民族融合、经济文化交流。

大都护府、都督府、羁縻州

都护府是在边疆地区设置的特别行政机构,职责是“抚慰诸藩,辑宁外寇”,由唐朝派官员及士兵驻守。

都督府是唐王朝在重要地区设置的地方行政机构,以其首领为都督、刺史,皆得世袭,需向朝廷缴税。

羁縻州是边远少数民族地区所置之州,“皆边州都督、都护所领,著于令式”,区别于藩属国

根据材料总结唐朝民族关系融洽的原因。

材料一:唐太宗“自古帝王虽平定中夏,不能服戎狄,朕才不逮古人,而成功过之,自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。”----《资治通鉴》

材料二:唐朝用有先进的经济文化,以其特有的文化吸引周边国家,落后的周边国对先进文化的向心力……。

原因:实行开明的民族政策;唐朝国家统一、政治清明,社会安定,国力强盛,经济文化发达,吸引少数民族学习。

2、宋朝——政权并立,民族交融也没中断

二、隋唐至两宋时期的民族关系

时间:916-1125

民族:契丹族

建立者:耶律阿保机

都城:上京(内蒙古)

统治制度:南北面官制

民族关系:“澶渊之盟”

辽的建立

时间:1038-1227

民族:党项族

建立者:元昊

都城:兴庆府(宁夏银川)

统治制度:模仿北宋、两套官称民族关系:“庆历和议”

西夏的建立

金朝的建立

时间:1115-1234

民族:女真族

建立者:完颜阿骨打

都城:会宁府(黑龙江) 燕京

统治制度:沿袭唐宋、猛安谋克

民族关系:“绍兴议和”

2、宋朝——政权并立,民族交融也没中断

二、隋唐至两宋时期的民族关系

①少数民族政权隔断了陆路联系,促使宋代发展海上丝绸之路;

②南方经济发展并超过北方,经济重心南移完成;

③各族割据战争,交流交往中进一步加强了民族交融。

(1)特点:

①宋朝先后与辽、西夏、金等政权长期并立,时战时和。

②各少数民族政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

③各民族的交往交流交融没有中断过。

(2)影响:

★观察上述地图并结合所学,分析宋朝的民族关系的特点以及带来的影响

时间:1271-1368

民族:蒙古族

建立者:忽必烈

都城:大都(北京)

统治制度:行省制度

民族关系:“四等人制”

元的建立

三.元明清时期的民族关系

1、元朝

西域

北庭都元帅府、宣慰司

东北

云南

设行省;

征发赋税

西藏

忽必烈封八思巴为帝师,领宣政院事

台湾

在福建晋江设澎湖巡检司经略台湾

元

完成统一后,一方面“行汉法”,一方面对不同民族实行明显的差别对待政策(四等人制)

大元帝师统领诸国僧尼兴释教之印

三.元明清时期的民族关系

(1)民族政策:

1.元朝

①“行汉法”

②实行明显的差别对待(四等人制)

(2)边疆管理:

①西藏:

实行有效的行政管理,封八思巴为帝师,领宣政院事,管理佛教和藏族事务。

②云南、东北:

设行省,征发赋役

④台湾:

澎湖巡检司

设北庭都元帅府、宣慰司管理军政事务。

③西域:

三.元明清时期的民族关系

2、明朝

明朝

中央管理机构:

边疆治理

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

鸭绿江

明

修长城,并沿线布置“九边”重镇;开放马市

西北

东北

设都司、卫、所,加强对女真等族的管理

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫

西南

设土司

西藏

敕封“法王”,建立羁縻性质的都司等机构

乌思藏行都指挥使司

明朝卫所和土司的官员由各族酋长世袭任职,统领部署,按时向朝廷进贡土物,接受朝廷征调军队(羁麋性质)

通过贡赐、茶马贸易进行经济交流

三.元明清时期的民族关系

2、明朝

明朝

中央管理机构:

边疆治理

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

修筑长城;布置军镇,号“九边”;开放马市

北方:

东北:

设都司、卫、所,对女真等族进行管理

西北:

设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫(关西七卫)

西南:

设土司,官职世袭,进贡土物,军兵受调

西藏:

敕封“王”“法王”,建羁縻性质的都司等机构管辖,贡赐、茶马贸易

P63思考点

军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

虽然有长城阻隔,但中原与北方游牧民族之间的贸易在古代很多朝代都存在。明朝修筑长城,并且沿长城布置九个重要的军事重镇“九边”,但同时在相对和平的时候,在“九边”的辽东、宣府、大同等地,也会开放马市。

三.元明清时期的民族关系

3、清朝

清朝

中央管理机构:

边疆治理

理藩院

青海

西藏

西宁办事大臣辖区

册封活佛

将军辖区

改土归流

平漠西蒙古准噶尔部叛乱

清

康熙平台湾设台湾府

土尔扈特部回归祖国

西藏办事大臣辖区

内蒙古盟旗地区由中央理藩院直辖

清朝对边疆的治理方式有什么特点?

因地制宜、多元治理 ;设置重要机构,大事集权,小事放权;尊重各民族社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子;采用法律手段

通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

三.元明清时期的民族关系

3、清朝

清朝

中央管理机构:

边疆治理

理藩院

A.蒙满联姻,加强对漠南蒙古的控制;

B.平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆;

C.分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏大臣。

D.沿袭土司制度,后进行“改土归流”

E.康熙收复台湾,设台湾府(1684年)

朝代 措施 趋势

秦汉

三国两晋南北朝

隋唐两宋

元明清

统一的多民族国家不断巩固发展

概括中国古代各民族以哪些方式交往交流交融?

设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

少数民族内迁、通婚杂居等

设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习、会盟等

设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等

①政治隶属:进行册封:唐朝册封南诏王,明朝册封僧俗领袖,清朝

册封达赖班禅。

羁縻政策:西汉设西域都护,明朝的羁縻卫所与土司。

②经济往来:明朝在边境开放马市与蒙古、女真开展贸易,宋代榷

场。

③民族战争:秦汉与匈奴之间的战争;宋朝与辽、西夏、金之间的

战争;

④民族迁徙:魏晋时期“五胡”内迁,杂居、通婚、生活习俗影响。

⑤和亲、会盟、和议:西汉与匈奴和亲,清朝前期的满蒙联姻,唐

蕃会盟,宋辽的“澶 渊之盟”。

⑥政治改革:如北魏孝文帝改革

p66【问题探究】 探讨历代各民族以哪些方式交往交流交融?

台湾、新疆、西藏历来就是我国领土不可分割的一部分

习近平在第十三届全国人大会议闭幕式上发表讲话

时代最强音

中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力挫败一切分裂国家的活动!……我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去!

四、中国古代的对外交往

1.先秦至汉代

(1)先秦:

以中原为核心的华夏文明与域外文明有广泛的交往交流。

(2)汉代:

经河西走廊向中亚、西亚延伸。97年,甘英出使大秦,抵达波斯湾一带。

①陆路:

◎甘英出使大秦

◎商代妇好墓出土的新疆和田玉凤形佩

1.先秦至汉代

(2)汉代:

②海 路:

从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

汉朝:打通陆海通道,陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸;班超派甘英出使大秦,抵达波斯湾。海路到达印度南部。

四、中国古代的对外交往

1.先秦至汉代

◎汉倭奴国王金印

(1)先秦:

(2)汉代:

②海 路:

从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

③对日本:

东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝赐金印一枚。

①陆 路:

2.隋唐时期

①西域:隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

②赤土国:常骏从南海郡出航到达赤土国(今马来半岛),国王也遣其子随常骏来到中国。

隋大业三年(607年),隋炀帝遣派常骏出访赤土国,收到其国婆罗门鸠摩罗的隆重接待,两国开始建立友好关系。大业四年,赤土万字那邪跟随常骏回访进贡,“献金芙蓉冠、龙脑香。以铸金为多罗叶,隐起成文以为表,金函封之,令婆罗门以香花奏蠡鼓而送之”。——《广州古代史丛考》

◎裴矩

四、中国古代的对外交往

(1)原因:

隋唐时期,政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃;与西域商路畅通。

(2)隋朝:

四、中国古代的对外交往

(2)唐朝:

①大食:使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

丝绸

造纸术

瓷器

胡旋舞

葡萄酒

琵琶

四、中国古代的对外交往

②日本:向唐朝派遣唐使近20次,将唐朝文化带到日本。

◎遣唐使路线

◎遣唐使阿倍仲麻吕

(2)唐朝:

①大食:使包括造纸术在内的中国技术传到阿拉伯地区。

隋唐:对外交流活跃,陆路到大食,海路到赤土国、日本

史纲上46页

(1)宋代:不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路。泉州成为重要的对外港口。

3.宋元时期

宋代:陆路受阻,海路发达;广州、明州、泉州是重要的对外贸易港口

(2)元朝:13世纪,马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,留下著名的《马可·波罗行纪》

元朝:海陆通道通畅;马可·波罗来华,留下著名的《马可·波罗行纪》

4.明清时期

(2)表现:

四、中国古代的对外交往

(1)特点:

明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

明朝:维护朝贡体制和朝贡贸易体系(郑和下西洋 史纲上P73),最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

从目的、结果两个方面比较郑和下西洋与哥伦布等人开辟新航路的活动。

①郑和下西洋是封建自然经济发展的结果,其目的是宣扬国威;加强与海外诸国的联系;满足统治者对异域珍宝的需求。

①郑和下西洋虽然加强了中外联系,但最终成为弊政而被废止。

②开辟新航路是适应商品经济发展和资本主义萌芽出现的需求;其目的是到东方寻金,传播天主教等。

②开辟新航路则促进西欧由中世纪向近代社会转型;也打破了世界各地相对孤立的状态,使世界连成整体;但给亚非拉带来灾难

4.明清时期

(2)表现:

②清朝:A.中俄关系:1689年,中俄签订《尼布楚条约》

B.中英关系:18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,

试图打开中国市场,清政府拒绝了英国

使团的要求,关上了对英交往的大门。

四、中国古代的对外交往

(1)特点:

明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。随着对外交往增多,清朝对外关系开始缓慢转型。

4.明清时期

处在政治、文化相对封闭和经济自给自足境地之中的清政府,既不了解外部世界,也没有与西方各国建立正常交往关系的需要,更缺乏近代国际交往的经验,再加上礼仪争执所引起的不快,因此对英国使臣提出的要求采取了置之不理、断然拒绝的粗暴作法。……西方与中国最重要的一次早期交往以失败告终。

——黄爱平《18世纪中西交往的历史与中国的世界观念》

◎马嘎尔尼访华

四、中国古代的对外交往

P66学思之窗

阅读材料,想一想,明清时期政府对民间海外贸易是如何管控的?

明朝开放海禁后,向下海贸易商船发放“商引”(实际上是一种需要缴纳税款才能获得的准许证),征收“引税”,以进行管控。清朝则是通过具有官商性质的“十三行”来垄断对外贸易。

中国古代的对外交往

①

②

③

④

3 2 1 4

朝代 表现

先秦

汉朝

隋朝

唐朝

宋朝

元朝

明朝

清朝

中国古代对外交往的表现

以中原为核心华夏文明与域外有广泛交往交流。

海陆丝绸之路、甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印。

裴矩驻张掖掌管通商事务;常骏从南海郡出航到赤土国。

造纸术外传阿拉伯地区、海路交通活跃、日本派遣唐使。

陆路交通阻隔,海路发达;泉州重要的对外贸易港口。

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》。

郑和下西洋、海禁。

签订《尼布楚条约》、马戛尔尼使团来华、闭关锁国。

朝贡体制和朝贡贸易体系

特点

意义

有利于建立和平友好的国际环境;有利于中华文明对外传播;有利于促进世界经济文化的交流与发展。

中国古代的对外交往的特点及意义

由开放走向封闭;和平交往为主;海陆并行,由陆路为主转向海陆为主;对外贸易与文化交流同步进行;朝贡体制下的不对等的贸易与交流,忽视经济利益。

遣唐使

马可波罗来华

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理