人教版七年级地理上册教案 1.2.2 地球的公转

文档属性

| 名称 | 人教版七年级地理上册教案 1.2.2 地球的公转 |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 702.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-09-29 21:31:48 | ||

图片预览

文档简介

第2课时 地球的公转

1.运用模型或软件,演示地球的公转运动,说出地球的公转方向、周期。

2.结合实例,说出地球公转产生的主要自然现象及其对人们生产生活的影响。

教学重点:地球公转运动的基本特点;地球公转产生的四季变化以及五带划分。

教学难点:地球公转中形成的四季变化、太阳直射点的移动以及昼夜长短的变化。

一、导入新课

多媒体出示四季的景观图片,请学生观察图片,说明不同。并提问,为什么会有四季的变化呢?从而引出今天的教学内容——地球的公转。

二、探究新知

(一)地球公转的基本特征

1.自主学习:学生观赏地球公转3D模拟演示图(多媒体出示),完成以下任务。

(1)看一看:

①图中,地球运动,哪种是自转?哪种是公转?

②地球围绕着谁在公转?

③地球沿着什么方向公转?公转轨道是什么形状?

④地球公转时,地轴的姿势是什么样的?

(2)想一想:

①地球公转一圈,大约需要多长时间?

②地球公转时,地轴空间的指向总是指向什么位置?

学生思考后相互交流,派代表发言。

教师点拨:从以下几个方面归纳观察到的情况:

(1)地球绕太阳不停地公转,公转轨道是椭圆形。

(2)公转方向与自转方向一致,自西向东。

(3)公转一周的时间是一年。

(4)地球公转时,地轴是倾斜的,而且它的空间指向保持不变。

2.合作探究:学生比较地球自转与公转特征,将比较内容填入表格。

地球运动 绕转中心 运动方向 运动周期

自转 地轴 自西向东 一天

公转 太阳 自西向东 一年

(二)地球公转产生的现象

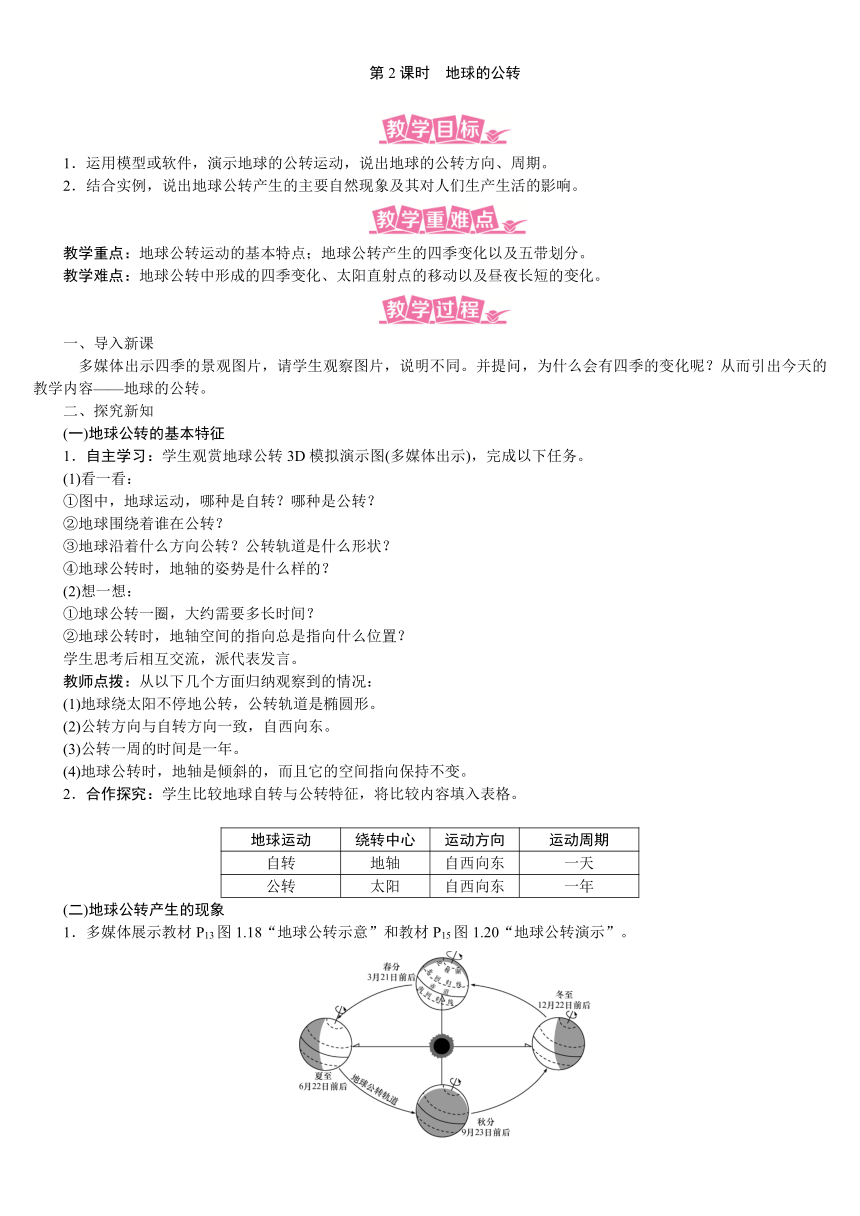

1.多媒体展示教材P13图1.18“地球公转示意”和教材P15图1.20“地球公转演示”。

学生观察上面两幅图,完成下列任务。

(1)看一看:

①图中,地球在四个季节的不同位置,南北半球表示黑夜的阴影区域与表示白昼的白色区域面积大小发生了什么变化?

②图中,在四个不同节气点,北极圈内与南极圈内分别是什么现象?

③图中,在四个不同节气点,表示太阳光的箭头分别指向哪一条纬线?

学生举手发言。

(2)想一想:根据你观察到的情况,怎样描述不同节气点南北半球昼夜长短的情况?

学生回答。

(3)合作完成表格:

日期 北半球 节气 南半球 节气 太阳直 射位置 北半球昼 夜长短 南半球昼 夜长短

3月21日 春分 秋分 赤道 昼夜等长 昼夜等长

6月22日 夏至 冬至 北回归线 昼最长,夜最短,北极圈极昼 夜最长,昼最短,南极圈极夜

9月23日 秋分 春分 赤道 昼夜等长 昼夜等长

12月22日 冬至 夏至 南回归线 昼最短,夜最长,北极圈极夜 昼最长,夜最短,南极圈极昼

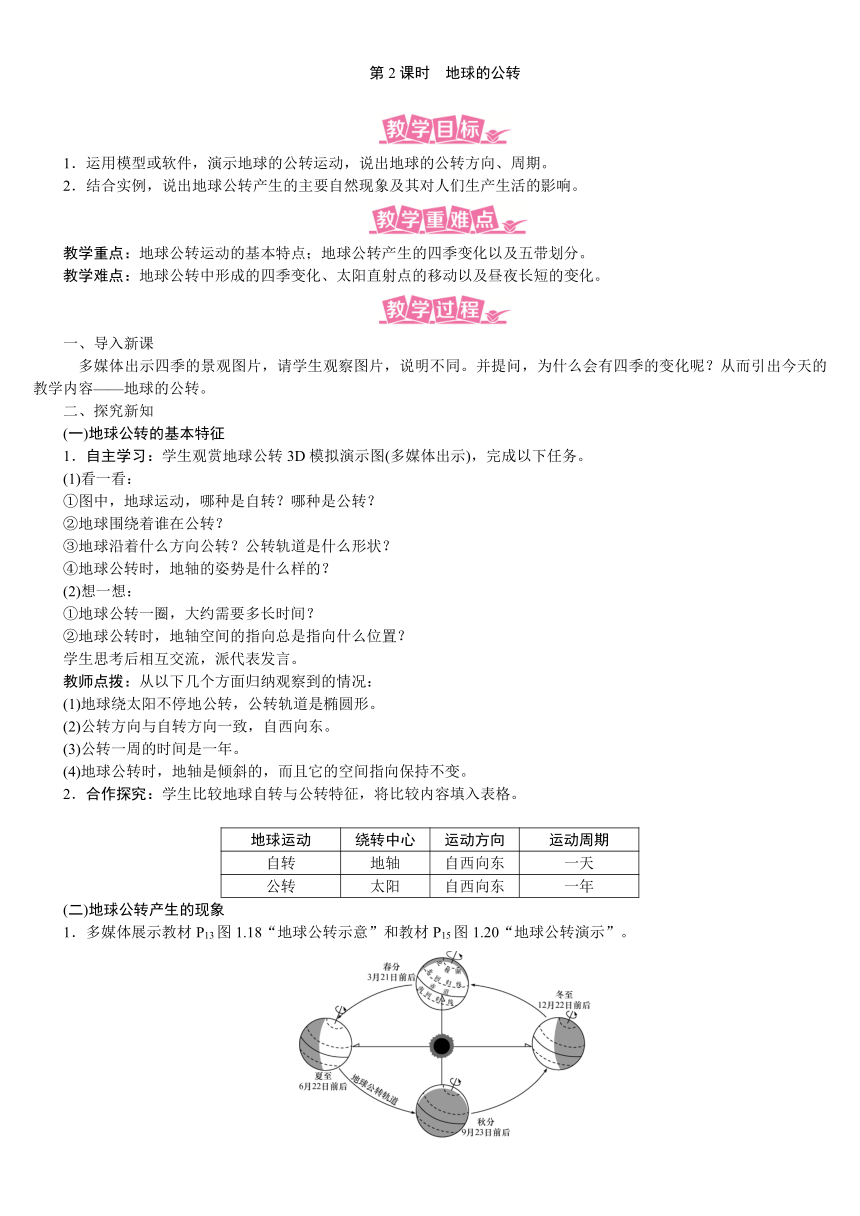

(4)学生仔细观察地球公转3D模拟动画,找出太阳直射点在地球上的移动规律,尝试画出移动轨迹简图。

提示:

④→①→②:向北移动;②→③→④:向南移动。

(5)学生讨论并思考:北半球一年四季是如何划分的?

提示:3、4、5为春季,6、7、8为夏季,9、10、11为秋季,12、1、2为冬季。

2.教师指导学生做一个小实验,探讨一下:“阳光直射地面获得的热量多,还是斜射地面获得的热量多?”

同学们每四人一组,每个小组一个手电筒、一张黑纸板,大家用手电筒垂直照射在黑板纸上,再用同一个手电筒,在同一个位置,倾斜照射黑色纸板,比较哪块光斑大,哪块光斑亮。

教师提问:同学们看到了什么现象?由此,你得到什么结论?

学生讨论交流回答。

提示:现象:直射黑纸板时光斑小,亮度大;倾斜照射黑纸板时光斑大,亮度小。结论:直射比斜射光斑小,但亮度大。因此,地球表面直射的地方得到的太阳热量多,温度高;斜射的地方得到的太阳热量少,温度低。

3.合作探究:同学们每四人一组,每个小组一个手电筒、一个地球仪,用手电筒照射地球仪。

教师提问:直射点在赤道上,观察不同的纬线上亮度有何差异?由此,你得到什么结论?

学生讨论交流回答。

提示:差异:同一时间,纬度不同的地方,亮度不同。结论:不同纬度同一时间受到阳光照射的情况不同,冷热有差别。

4.多媒体展示教材P14图1.19“地球上的五带”。

教师提问:根据地球表面得到太阳光热的不同,把地球表面划分为五个带,这五个带是哪五带呢?

提示:北寒带、北温带、热带、南温带、南寒带。

5.自主学习:学生结合教材图1.18“地球公转示意”和图1.19“地球上的五带”,完成下面的表格。

温度带 界线范围 纬度范围 获得的热量 现象

北寒带 北极圈—北极点 66.5°N~90°N 最少,终年寒冷 有极昼、极夜

北温带 北回归线—北极圈 23.5°N~66.5°N 比热带少,比寒带多,四季变化比较明显 既无极昼、极夜,又无阳光直射

续表

温度带 界线范围 纬度范围 获得的热量 现象

热带 南回归线、北回归线之间 23.5°N~23.5°S 最多,终年炎热 有阳光直射

南温带 南回归线—南极圈 23.5°S~66.5°S 比热带少,比寒带多,四季变化比较明显 既无极昼、极夜,又无阳光直射

南寒带 南极圈—南极点 66.5°S~90°S 最少,终年寒冷 有极昼、极夜

6.拓展探究:

(1)在教材P13图1.18中,如果将图中的二分二至及标出的时间去掉,你如何判断图中的四个位置分别处于哪一个节气日?

学生讨论交流回答。

提示:①依据图中空白与阴影的面积在南北半球中所占比例判断。例如,夏至日,北半球空白面积大于阴影面积,表明昼长夜短。

②依据极圈内的昼长夜短情况判断。例如,冬至日这一天,北极圈全部是阴影,表明极夜现象。

③依据代表太阳的箭头指向位置判断。例如,箭头指向北回归线,表明这一天是夏至日。

④依据地轴的北极一端与太阳的位置关系判断。例如,夏至日这一天,地轴的北极一端朝向太阳,冬至日这一天背向太阳。

(2)学生观察在侧视经纬网图与俯视经纬网图中二分二至日的昼夜长短特征。

侧视图 俯视图

二分日

夏至日

冬至日

学生观察后自己总结二分二至日的特征,老师进行抽查并纠正。

7.活动探究:结合自己的生活体验,回答下列问题。

(1)一年中什么季节中午太阳升得高一些?什么季节中午太阳高度比较低?

(2)一年中什么季节白昼时间较长?什么季节白昼时间较短?

(3)一年中我国中午太阳升得高且白昼时间长的季节是什么季节?说说这个季节,地球在教材P15图1.20所示的哪个位置附近。此时,南半球的澳大利亚是什么季节?

(4)结合教材P13图1.18,说说季节变化与地球公转的关系。

提示:(1)夏季。冬季。

(2)夏季。冬季。

(3)夏季。B位置附近。冬季。

(4)太阳直射赤道,全球昼夜等长,南北热量均分,为春分或秋分。夏至日时,太阳直射北回归线,此线以北地区太阳高度变大,昼长大于夜长,热量变多,为北半球夏季,南半球则相反,为冬季。冬至日时,太阳直射南回归线,北半球太阳高度变小,夜长大于昼长,热量变最少,为北半球冬季。

见课件

本节课内容较多,且关于地球公转产生的现象这一知识点对七年级学生来说理解起来还是很困难的。因此,在本课教学中,我将大部分时间用来组织学生分组做实验、观察、讨论,最后再加以归纳,以加深他们对知识的理解,同时也培养了他们的动手操作能力。本节课教学的不足之处是,内容太多,时间紧凑,留给教师讲解的时间不多,以致部分内容讲解不够深入。

1.运用模型或软件,演示地球的公转运动,说出地球的公转方向、周期。

2.结合实例,说出地球公转产生的主要自然现象及其对人们生产生活的影响。

教学重点:地球公转运动的基本特点;地球公转产生的四季变化以及五带划分。

教学难点:地球公转中形成的四季变化、太阳直射点的移动以及昼夜长短的变化。

一、导入新课

多媒体出示四季的景观图片,请学生观察图片,说明不同。并提问,为什么会有四季的变化呢?从而引出今天的教学内容——地球的公转。

二、探究新知

(一)地球公转的基本特征

1.自主学习:学生观赏地球公转3D模拟演示图(多媒体出示),完成以下任务。

(1)看一看:

①图中,地球运动,哪种是自转?哪种是公转?

②地球围绕着谁在公转?

③地球沿着什么方向公转?公转轨道是什么形状?

④地球公转时,地轴的姿势是什么样的?

(2)想一想:

①地球公转一圈,大约需要多长时间?

②地球公转时,地轴空间的指向总是指向什么位置?

学生思考后相互交流,派代表发言。

教师点拨:从以下几个方面归纳观察到的情况:

(1)地球绕太阳不停地公转,公转轨道是椭圆形。

(2)公转方向与自转方向一致,自西向东。

(3)公转一周的时间是一年。

(4)地球公转时,地轴是倾斜的,而且它的空间指向保持不变。

2.合作探究:学生比较地球自转与公转特征,将比较内容填入表格。

地球运动 绕转中心 运动方向 运动周期

自转 地轴 自西向东 一天

公转 太阳 自西向东 一年

(二)地球公转产生的现象

1.多媒体展示教材P13图1.18“地球公转示意”和教材P15图1.20“地球公转演示”。

学生观察上面两幅图,完成下列任务。

(1)看一看:

①图中,地球在四个季节的不同位置,南北半球表示黑夜的阴影区域与表示白昼的白色区域面积大小发生了什么变化?

②图中,在四个不同节气点,北极圈内与南极圈内分别是什么现象?

③图中,在四个不同节气点,表示太阳光的箭头分别指向哪一条纬线?

学生举手发言。

(2)想一想:根据你观察到的情况,怎样描述不同节气点南北半球昼夜长短的情况?

学生回答。

(3)合作完成表格:

日期 北半球 节气 南半球 节气 太阳直 射位置 北半球昼 夜长短 南半球昼 夜长短

3月21日 春分 秋分 赤道 昼夜等长 昼夜等长

6月22日 夏至 冬至 北回归线 昼最长,夜最短,北极圈极昼 夜最长,昼最短,南极圈极夜

9月23日 秋分 春分 赤道 昼夜等长 昼夜等长

12月22日 冬至 夏至 南回归线 昼最短,夜最长,北极圈极夜 昼最长,夜最短,南极圈极昼

(4)学生仔细观察地球公转3D模拟动画,找出太阳直射点在地球上的移动规律,尝试画出移动轨迹简图。

提示:

④→①→②:向北移动;②→③→④:向南移动。

(5)学生讨论并思考:北半球一年四季是如何划分的?

提示:3、4、5为春季,6、7、8为夏季,9、10、11为秋季,12、1、2为冬季。

2.教师指导学生做一个小实验,探讨一下:“阳光直射地面获得的热量多,还是斜射地面获得的热量多?”

同学们每四人一组,每个小组一个手电筒、一张黑纸板,大家用手电筒垂直照射在黑板纸上,再用同一个手电筒,在同一个位置,倾斜照射黑色纸板,比较哪块光斑大,哪块光斑亮。

教师提问:同学们看到了什么现象?由此,你得到什么结论?

学生讨论交流回答。

提示:现象:直射黑纸板时光斑小,亮度大;倾斜照射黑纸板时光斑大,亮度小。结论:直射比斜射光斑小,但亮度大。因此,地球表面直射的地方得到的太阳热量多,温度高;斜射的地方得到的太阳热量少,温度低。

3.合作探究:同学们每四人一组,每个小组一个手电筒、一个地球仪,用手电筒照射地球仪。

教师提问:直射点在赤道上,观察不同的纬线上亮度有何差异?由此,你得到什么结论?

学生讨论交流回答。

提示:差异:同一时间,纬度不同的地方,亮度不同。结论:不同纬度同一时间受到阳光照射的情况不同,冷热有差别。

4.多媒体展示教材P14图1.19“地球上的五带”。

教师提问:根据地球表面得到太阳光热的不同,把地球表面划分为五个带,这五个带是哪五带呢?

提示:北寒带、北温带、热带、南温带、南寒带。

5.自主学习:学生结合教材图1.18“地球公转示意”和图1.19“地球上的五带”,完成下面的表格。

温度带 界线范围 纬度范围 获得的热量 现象

北寒带 北极圈—北极点 66.5°N~90°N 最少,终年寒冷 有极昼、极夜

北温带 北回归线—北极圈 23.5°N~66.5°N 比热带少,比寒带多,四季变化比较明显 既无极昼、极夜,又无阳光直射

续表

温度带 界线范围 纬度范围 获得的热量 现象

热带 南回归线、北回归线之间 23.5°N~23.5°S 最多,终年炎热 有阳光直射

南温带 南回归线—南极圈 23.5°S~66.5°S 比热带少,比寒带多,四季变化比较明显 既无极昼、极夜,又无阳光直射

南寒带 南极圈—南极点 66.5°S~90°S 最少,终年寒冷 有极昼、极夜

6.拓展探究:

(1)在教材P13图1.18中,如果将图中的二分二至及标出的时间去掉,你如何判断图中的四个位置分别处于哪一个节气日?

学生讨论交流回答。

提示:①依据图中空白与阴影的面积在南北半球中所占比例判断。例如,夏至日,北半球空白面积大于阴影面积,表明昼长夜短。

②依据极圈内的昼长夜短情况判断。例如,冬至日这一天,北极圈全部是阴影,表明极夜现象。

③依据代表太阳的箭头指向位置判断。例如,箭头指向北回归线,表明这一天是夏至日。

④依据地轴的北极一端与太阳的位置关系判断。例如,夏至日这一天,地轴的北极一端朝向太阳,冬至日这一天背向太阳。

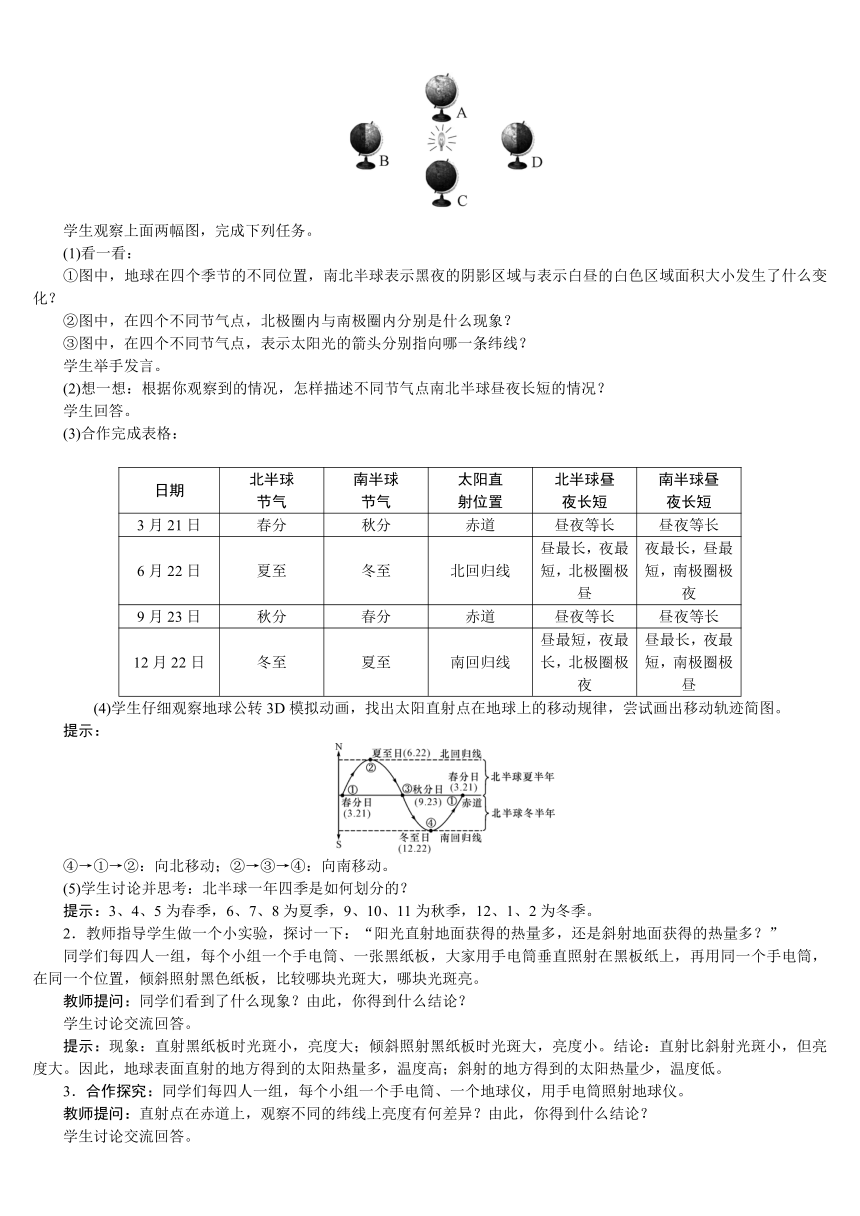

(2)学生观察在侧视经纬网图与俯视经纬网图中二分二至日的昼夜长短特征。

侧视图 俯视图

二分日

夏至日

冬至日

学生观察后自己总结二分二至日的特征,老师进行抽查并纠正。

7.活动探究:结合自己的生活体验,回答下列问题。

(1)一年中什么季节中午太阳升得高一些?什么季节中午太阳高度比较低?

(2)一年中什么季节白昼时间较长?什么季节白昼时间较短?

(3)一年中我国中午太阳升得高且白昼时间长的季节是什么季节?说说这个季节,地球在教材P15图1.20所示的哪个位置附近。此时,南半球的澳大利亚是什么季节?

(4)结合教材P13图1.18,说说季节变化与地球公转的关系。

提示:(1)夏季。冬季。

(2)夏季。冬季。

(3)夏季。B位置附近。冬季。

(4)太阳直射赤道,全球昼夜等长,南北热量均分,为春分或秋分。夏至日时,太阳直射北回归线,此线以北地区太阳高度变大,昼长大于夜长,热量变多,为北半球夏季,南半球则相反,为冬季。冬至日时,太阳直射南回归线,北半球太阳高度变小,夜长大于昼长,热量变最少,为北半球冬季。

见课件

本节课内容较多,且关于地球公转产生的现象这一知识点对七年级学生来说理解起来还是很困难的。因此,在本课教学中,我将大部分时间用来组织学生分组做实验、观察、讨论,最后再加以归纳,以加深他们对知识的理解,同时也培养了他们的动手操作能力。本节课教学的不足之处是,内容太多,时间紧凑,留给教师讲解的时间不多,以致部分内容讲解不够深入。