高中历史统编版(2019)中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(共23张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-09-30 10:51:53 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

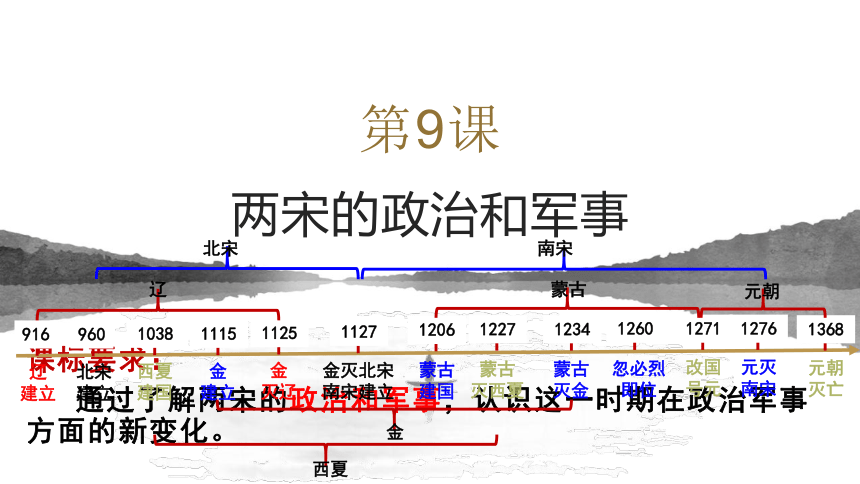

第9课

两宋的政治和军事

课标要求:

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治军事方面的新变化。

916

辽 建立

960

北宋 建立

1038

西夏 建国

1115

金 建立

1125

金 灭辽

1127

金灭北宋

南宋建立

1206

蒙古 建国

1227

蒙古 灭西夏

1234

蒙古 灭金

1260

忽必烈即位

1271

改国号元

1276

元灭南宋

1368

元朝灭亡

辽

蒙古

元朝

北宋

南宋

金

西夏

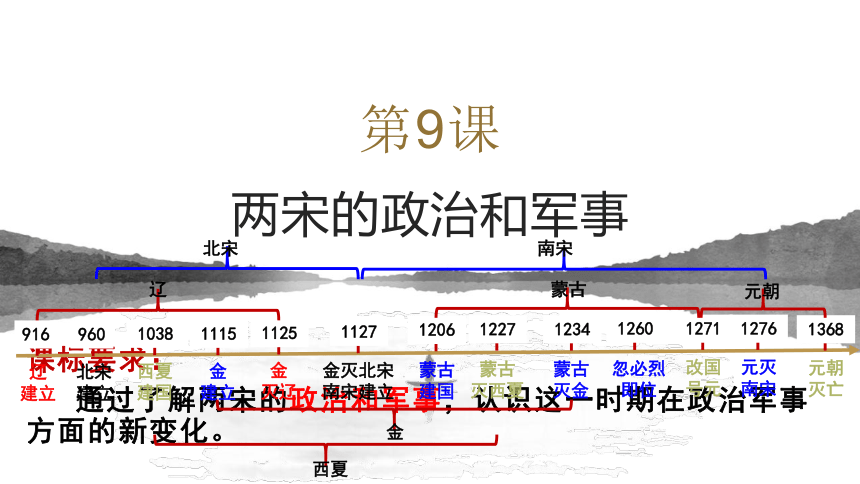

一、宋初中央集权的加强

1.北宋的建立

(1)概况:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,部下拥立他当皇帝

(2)结果:赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋

后梁太祖 朱温

梁王 宣武节度使

后唐庄宗 李存勖

晋王 河东节度使

后晋高祖 石敬瑭

河东节度使

后汉高祖 刘知远

北平王 河东节度使

后周太祖 郭威

邺都留守将军

思考:五代与宋朝开国君主有怎样的共同点?

都是武将出身,因战功与权术被任命为地方节度使或将军等职位。

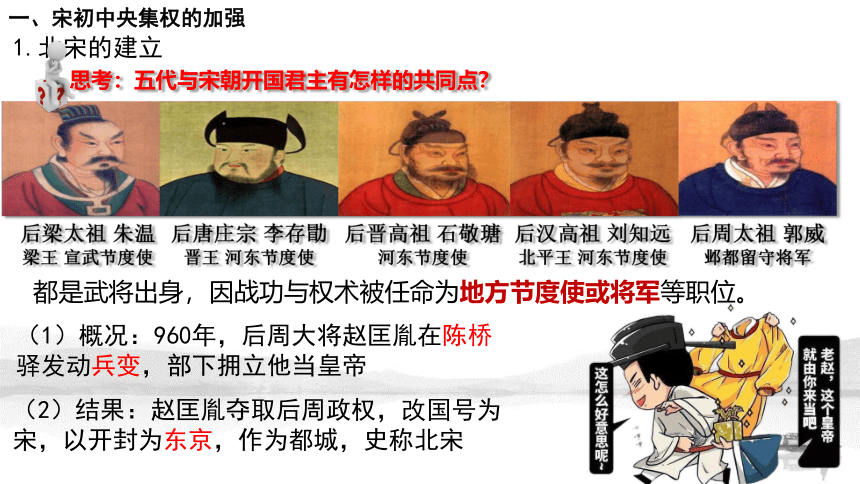

一、宋初中央集权的加强

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?”

“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

思考:宋朝面临的“弊”(背景)是什么?统治者怎样改变弊政局面的?

方镇太重

君弱臣强

收其精兵

稍夺其权

制其钱粮

天下自安

一、宋初中央集权的加强

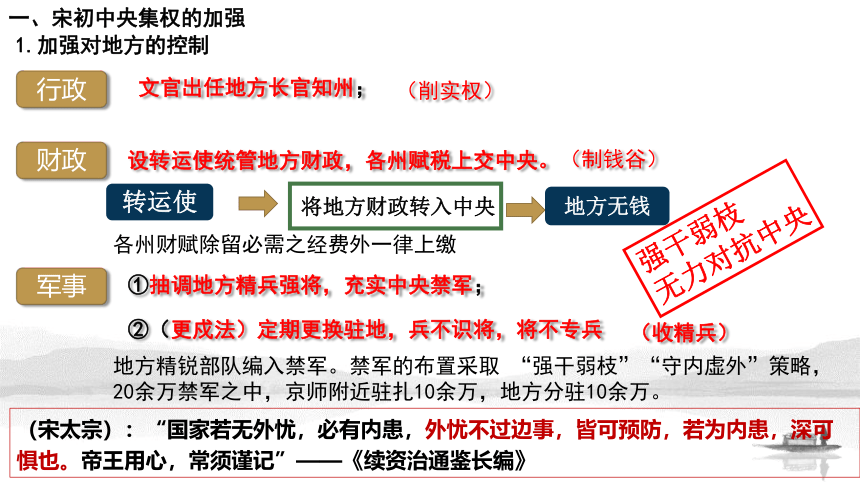

1.加强对地方的控制

行政

文官出任地方长官知州;

(削实权)

财政

设转运使统管地方财政,各州赋税上交中央。

(制钱谷)

转运使

将地方财政转入中央

地方无钱

军事

①抽调地方精兵强将,充实中央禁军;

②(更戍法)定期更换驻地,兵不识将,将不专兵

(收精兵)

强干弱枝

无力对抗中央

各州财赋除留必需之经费外一律上缴

地方精锐部队编入禁军。禁军的布置采取 “强干弱枝”“守内虚外”策略,20余万禁军之中,京师附近驻扎10余万,地方分驻10余万。

(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”——《续资治通鉴长编》

一、宋初中央集权的加强

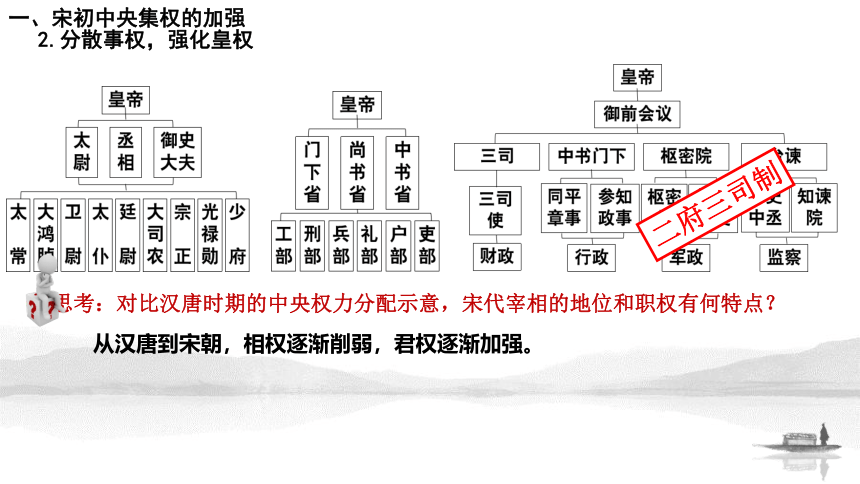

2.分散事权,强化皇权

思考:对比汉唐时期的中央权力分配示意,宋代宰相的地位和职权有何特点?

从汉唐到宋朝,相权逐渐削弱,君权逐渐加强。

二府三司制

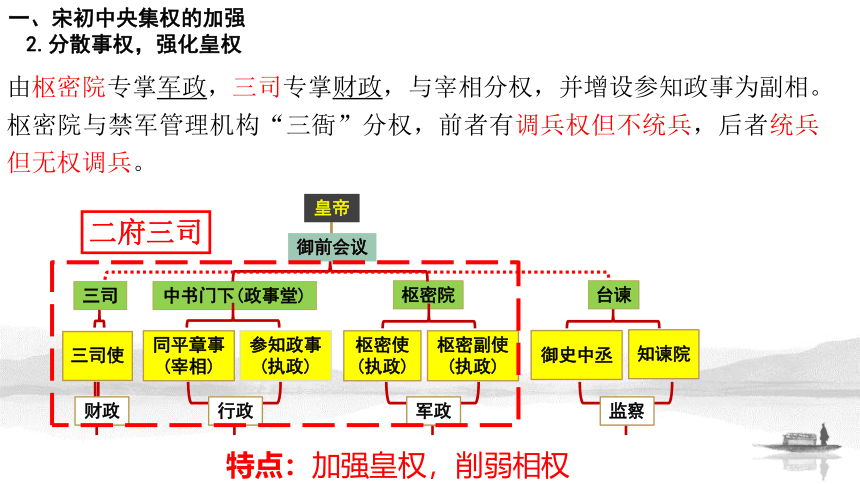

一、宋初中央集权的加强

2.分散事权,强化皇权

三司使

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使(执政)

枢密副使(执政)

御史中丞

知谏院

中书门下(政事堂)

枢密院

行政

军政

监察

财政

皇帝

御前会议

三司

台谏

由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

二府三司

特点:加强皇权,削弱相权

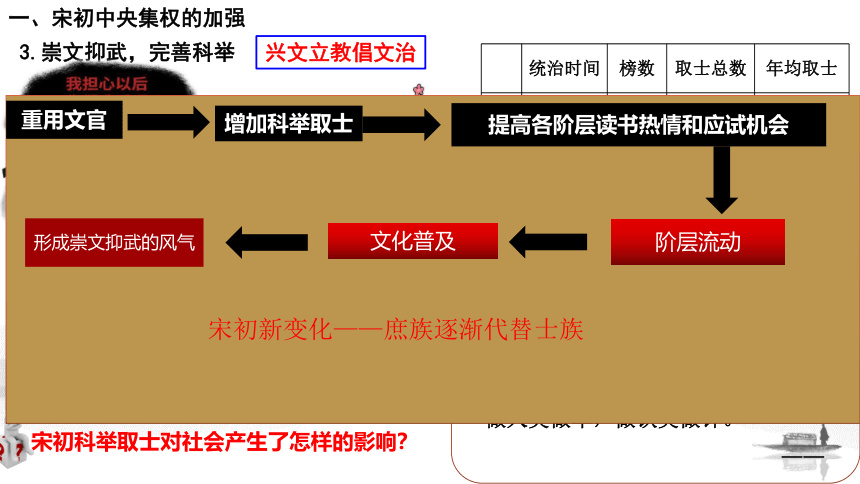

一、宋初中央集权的加强

3.崇文抑武,完善科举

① 罢免宿将兵权,文官统兵,担任枢密院长官;

兴文立教倡文治

统治时间 榜数 取士总数 年均取士

唐 290 266 6603 23

宋 320 130 110000+ 344

元 98 16 1139 12

明 277 93 24624 89

清 268 114 26888 100

“分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。” ——《太祖实录》

“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。”——(宋)汪洙

做人莫做军,做铁莫做针。

——宋初谚语

② 提倡文治,完善科举制度,抬高文官地位。

(严密考试制度、放宽录取名额、优礼进士)

宋初科举取士对社会产生了怎样的影响?

重用文官

增加科举取士

提高各阶层读书热情和应试机会

阶层流动

文化普及

形成崇文抑武的风气

宋初新变化——庶族逐渐代替士族

①有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。基本铲除了地方割据的基础,有利于社会的稳定,和经济文化的交流和发展。

②制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

③导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

从本质上看,宋代只不过是残唐五代的延续,宋代之所以国祚长久,没有短命而亡,只是因为宋太祖断绝了武人专政的传统……宋代的中央政府管理体系多头分权,效率并不很高。 ——许倬云《大国霸业的兴废》

一、宋初中央集权的加强

4.影响

文官贪污不如武官造反

特点:“防弊”之政

二、边防压力与财政危机

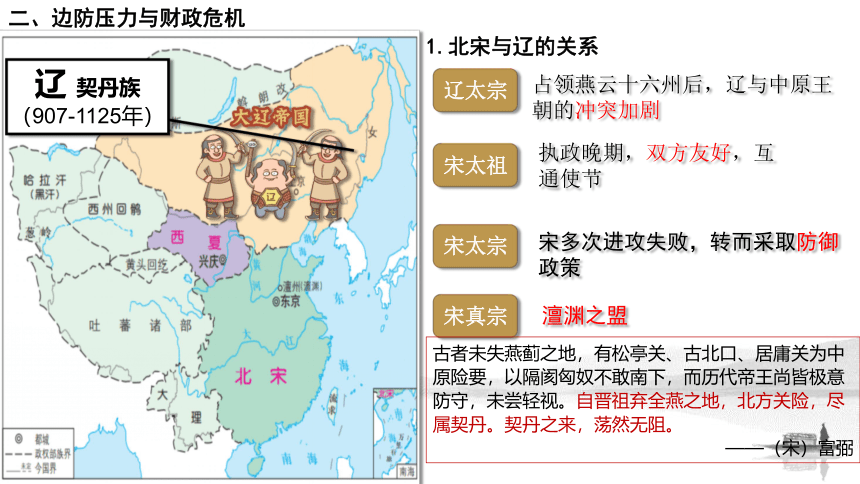

辽 契丹族

(907-1125年)

1.北宋与辽的关系

辽太宗

占领燕云十六州后,辽与中原王朝的冲突加剧

宋太祖

执政晚期,双方友好,互通使节

宋太宗

宋多次进攻失败,转而采取防御政策

宋真宗

澶渊之盟

古者未失燕蓟之地,有松亭关、古北口、居庸关为中原险要,以隔阂匈奴不敢南下,而历代帝王尚皆极意防守,未尝轻视。自晋祖弃全燕之地,北方关险,尽属契丹。契丹之来,荡然无阻。

——(宋)富弼

1.背景

(1)宋真宗时,辽军大举攻宋,威胁都城开封

(2)寇准力劝宋真宗亲征,宋军士气大振,打退辽军

2.内容

辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽“岁币”

3.影响

此后很长时间,辽宋保持着和平局面

澶渊之盟

2.北宋与西夏的关系

二、边防压力与财政危机

西夏 党项族

(1038-1227年)

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

(1)可取。当时辽和西夏的军事力量较强,而北宋则军事上“积弱”,“以钱财换和平”一定程度上缓解了北宋面临的困境,有利于民族矛盾的缓和,有利于经济的恢复和发展,减少了相互之间的战争,有利于各族人民的友好往来。

(2)不可取。“以钱财换和平”虽然获得一时的和平,但这种“和平”只能是县花一现,难以持久。给人民带来了沉重的负担,也加剧了财政危机;没有从根本上解决辽夏对北宋的威胁。

二、边防压力与财政危机

3.财政危机

时期 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗(1049年) 12625万余 所出无余

英宗(1065年) 11613万余 13186万余

一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

冗官

增设官僚机构

扩充军队

养兵养官

战争赔款

分散军权

冗兵

冗费

积贫

积弱

军队战斗力弱

三、王安石变法

1.范仲淹——庆历新政

背景:北宋政治风气因循守旧,行政效率低下

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

1043年,范仲淹任参知政事,上《答手诏条陈十事》,提出改革十项内容:明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令。

1045年正月,反对派攻击革新派为“朋党”,仁宗外放范仲淹、富弼等大臣,改革遂以失败告终。新政虽只推行一年,却开北宋改革风气之先,成为王安石“熙宁变法”的前奏。

三、王安石变法

2.王安石变法

富国

青苗法

募役法

农田水利法

均输法

方田均税法

市易法

强兵

对农民进行编制管理和军事训练

恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制

保甲法、保马法等

取士

科举改革

整顿太学

减轻人民负担

抑制豪强兼并

促进生产发展

增加财政收入

节省政府开支

提高军队战斗力

增加武器装备

培养革新人才宣传革新思想

(1)进步性

①增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③针对北宋统治错综复杂的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

(2)局限性

①是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

三、王安石变法

3.评价

二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者,……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》

今出钱货民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配。恐其道负,必令贫富相保,贫者无可偿,则散而之四方,富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。

——《宋史·司马光传》

王安石变法失败的原因?

根本原因:未能从根本上解决封建社会的矛盾

直接原因: 触犯大地主大官僚利益,遭到反对。

其他原因:

①执行过程中用人不当,引起民间不满;

②宋神宗在变法后期的动摇及其去世,使得保守派重新得势;

③司马光任宰相废除新法。

四、南宋偏安

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

四、南宋偏安

2.宋金对峙

金 女真族

(1115-1234年)

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。

——《宋史·岳飞传》

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”。

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金。

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界。

四、南宋偏安

1.宋金对峙

(1)两宋政府接受少数民族政权的和议条件,是两宋政府软弱的表现。和议给国家和人民带来了沉重的负担,最终两宋政权被少数民族政权所灭。

(2)三次和议,客观上有利于民族间的交往和经济文化的发展,对当时的社会发展具有积极作用。

(3)各民族政权的历史地位是平等的。彼此之间虽然都经过激烈的战争,但后来又友好相处,这符合历史发展的趋势,民族交融是民族关系发展的主流。

你如何看待两宋的三次议和?

(2022.河北张家口模拟)宋代朝廷对于地方状况的了解,除基层报至主管部门有据可查的账籍及印历外,不少是自监司、台谏特使等各类官员的巡行见闻中得来的,百姓中的传言、

谣谚是经常被搜集的对象。宋代这一做法

A.增强了监察机关的权威性

B.推动了地方权力的相互制衡

C.强化了中央对地方的管理

D.削弱了地方割据的经济基础

练习

C

(2022.山东临沂调研)王安石变法,设发运使总管东南六路的赋税收人,掌握供需情况。凡采买、税收、上供物品,都可以“徙贵就贱,用近易远”。对于京都库藏支存定数,以及需要

供办的物品,发运使有权了解核实,使能“从便变易蓄买”,存储备用。这一做法旨在

A.打击商人的远程贸易行为

B.减轻农民运输负担,增加收人

C.解决南北经济不平衡问题

D.调剂物资供应关系,平抑物价

练习

D

(2021.全国乙卷)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍

B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强

D.四民社会地位相同

练习

C

(2020.全国I卷)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李防徇私录取“材质最陋"的同乡武济川一-事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举

A.否定了世家大族特权

B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序

D.提高了人才选拔标准

练习

C

第9课

两宋的政治和军事

课标要求:

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治军事方面的新变化。

916

辽 建立

960

北宋 建立

1038

西夏 建国

1115

金 建立

1125

金 灭辽

1127

金灭北宋

南宋建立

1206

蒙古 建国

1227

蒙古 灭西夏

1234

蒙古 灭金

1260

忽必烈即位

1271

改国号元

1276

元灭南宋

1368

元朝灭亡

辽

蒙古

元朝

北宋

南宋

金

西夏

一、宋初中央集权的加强

1.北宋的建立

(1)概况:960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,部下拥立他当皇帝

(2)结果:赵匡胤夺取后周政权,改国号为宋,以开封为东京,作为都城,史称北宋

后梁太祖 朱温

梁王 宣武节度使

后唐庄宗 李存勖

晋王 河东节度使

后晋高祖 石敬瑭

河东节度使

后汉高祖 刘知远

北平王 河东节度使

后周太祖 郭威

邺都留守将军

思考:五代与宋朝开国君主有怎样的共同点?

都是武将出身,因战功与权术被任命为地方节度使或将军等职位。

一、宋初中央集权的加强

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?”

“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

思考:宋朝面临的“弊”(背景)是什么?统治者怎样改变弊政局面的?

方镇太重

君弱臣强

收其精兵

稍夺其权

制其钱粮

天下自安

一、宋初中央集权的加强

1.加强对地方的控制

行政

文官出任地方长官知州;

(削实权)

财政

设转运使统管地方财政,各州赋税上交中央。

(制钱谷)

转运使

将地方财政转入中央

地方无钱

军事

①抽调地方精兵强将,充实中央禁军;

②(更戍法)定期更换驻地,兵不识将,将不专兵

(收精兵)

强干弱枝

无力对抗中央

各州财赋除留必需之经费外一律上缴

地方精锐部队编入禁军。禁军的布置采取 “强干弱枝”“守内虚外”策略,20余万禁军之中,京师附近驻扎10余万,地方分驻10余万。

(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”——《续资治通鉴长编》

一、宋初中央集权的加强

2.分散事权,强化皇权

思考:对比汉唐时期的中央权力分配示意,宋代宰相的地位和职权有何特点?

从汉唐到宋朝,相权逐渐削弱,君权逐渐加强。

二府三司制

一、宋初中央集权的加强

2.分散事权,强化皇权

三司使

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

枢密使(执政)

枢密副使(执政)

御史中丞

知谏院

中书门下(政事堂)

枢密院

行政

军政

监察

财政

皇帝

御前会议

三司

台谏

由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

二府三司

特点:加强皇权,削弱相权

一、宋初中央集权的加强

3.崇文抑武,完善科举

① 罢免宿将兵权,文官统兵,担任枢密院长官;

兴文立教倡文治

统治时间 榜数 取士总数 年均取士

唐 290 266 6603 23

宋 320 130 110000+ 344

元 98 16 1139 12

明 277 93 24624 89

清 268 114 26888 100

“分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。” ——《太祖实录》

“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高。”——(宋)汪洙

做人莫做军,做铁莫做针。

——宋初谚语

② 提倡文治,完善科举制度,抬高文官地位。

(严密考试制度、放宽录取名额、优礼进士)

宋初科举取士对社会产生了怎样的影响?

重用文官

增加科举取士

提高各阶层读书热情和应试机会

阶层流动

文化普及

形成崇文抑武的风气

宋初新变化——庶族逐渐代替士族

①有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。基本铲除了地方割据的基础,有利于社会的稳定,和经济文化的交流和发展。

②制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

③导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

从本质上看,宋代只不过是残唐五代的延续,宋代之所以国祚长久,没有短命而亡,只是因为宋太祖断绝了武人专政的传统……宋代的中央政府管理体系多头分权,效率并不很高。 ——许倬云《大国霸业的兴废》

一、宋初中央集权的加强

4.影响

文官贪污不如武官造反

特点:“防弊”之政

二、边防压力与财政危机

辽 契丹族

(907-1125年)

1.北宋与辽的关系

辽太宗

占领燕云十六州后,辽与中原王朝的冲突加剧

宋太祖

执政晚期,双方友好,互通使节

宋太宗

宋多次进攻失败,转而采取防御政策

宋真宗

澶渊之盟

古者未失燕蓟之地,有松亭关、古北口、居庸关为中原险要,以隔阂匈奴不敢南下,而历代帝王尚皆极意防守,未尝轻视。自晋祖弃全燕之地,北方关险,尽属契丹。契丹之来,荡然无阻。

——(宋)富弼

1.背景

(1)宋真宗时,辽军大举攻宋,威胁都城开封

(2)寇准力劝宋真宗亲征,宋军士气大振,打退辽军

2.内容

辽与宋议和,辽军撤回,宋朝给辽“岁币”

3.影响

此后很长时间,辽宋保持着和平局面

澶渊之盟

2.北宋与西夏的关系

二、边防压力与财政危机

西夏 党项族

(1038-1227年)

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

(1)可取。当时辽和西夏的军事力量较强,而北宋则军事上“积弱”,“以钱财换和平”一定程度上缓解了北宋面临的困境,有利于民族矛盾的缓和,有利于经济的恢复和发展,减少了相互之间的战争,有利于各族人民的友好往来。

(2)不可取。“以钱财换和平”虽然获得一时的和平,但这种“和平”只能是县花一现,难以持久。给人民带来了沉重的负担,也加剧了财政危机;没有从根本上解决辽夏对北宋的威胁。

二、边防压力与财政危机

3.财政危机

时期 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗(1049年) 12625万余 所出无余

英宗(1065年) 11613万余 13186万余

一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

冗官

增设官僚机构

扩充军队

养兵养官

战争赔款

分散军权

冗兵

冗费

积贫

积弱

军队战斗力弱

三、王安石变法

1.范仲淹——庆历新政

背景:北宋政治风气因循守旧,行政效率低下

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

1043年,范仲淹任参知政事,上《答手诏条陈十事》,提出改革十项内容:明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长、均公田、厚农桑、修武备、减徭役、覃恩信、重命令。

1045年正月,反对派攻击革新派为“朋党”,仁宗外放范仲淹、富弼等大臣,改革遂以失败告终。新政虽只推行一年,却开北宋改革风气之先,成为王安石“熙宁变法”的前奏。

三、王安石变法

2.王安石变法

富国

青苗法

募役法

农田水利法

均输法

方田均税法

市易法

强兵

对农民进行编制管理和军事训练

恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制

保甲法、保马法等

取士

科举改革

整顿太学

减轻人民负担

抑制豪强兼并

促进生产发展

增加财政收入

节省政府开支

提高军队战斗力

增加武器装备

培养革新人才宣传革新思想

(1)进步性

①增加了政府的财政收入,增强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面。

②促进了经济发展,客观上有利于社会进步。

③针对北宋统治错综复杂的积弊进行大刀阔斧的改革,这种勇于改革和敢于斗争的精神,值得肯定。

(2)局限性

①是封建地主阶级针对北宋统治危机进行的改革运动,不可能从根本上摆脱封建统治危机。

②变法以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本改变,负担依然沉重。

三、王安石变法

3.评价

二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者,……数十百事交举并作,欲以岁月变化天下。

——刘挚《忠肃集》

今出钱货民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配。恐其道负,必令贫富相保,贫者无可偿,则散而之四方,富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。

——《宋史·司马光传》

王安石变法失败的原因?

根本原因:未能从根本上解决封建社会的矛盾

直接原因: 触犯大地主大官僚利益,遭到反对。

其他原因:

①执行过程中用人不当,引起民间不满;

②宋神宗在变法后期的动摇及其去世,使得保守派重新得势;

③司马光任宰相废除新法。

四、南宋偏安

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

四、南宋偏安

2.宋金对峙

金 女真族

(1115-1234年)

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

或问天下何时太平,飞曰“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。

——《宋史·岳飞传》

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”。

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金。

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界。

四、南宋偏安

1.宋金对峙

(1)两宋政府接受少数民族政权的和议条件,是两宋政府软弱的表现。和议给国家和人民带来了沉重的负担,最终两宋政权被少数民族政权所灭。

(2)三次和议,客观上有利于民族间的交往和经济文化的发展,对当时的社会发展具有积极作用。

(3)各民族政权的历史地位是平等的。彼此之间虽然都经过激烈的战争,但后来又友好相处,这符合历史发展的趋势,民族交融是民族关系发展的主流。

你如何看待两宋的三次议和?

(2022.河北张家口模拟)宋代朝廷对于地方状况的了解,除基层报至主管部门有据可查的账籍及印历外,不少是自监司、台谏特使等各类官员的巡行见闻中得来的,百姓中的传言、

谣谚是经常被搜集的对象。宋代这一做法

A.增强了监察机关的权威性

B.推动了地方权力的相互制衡

C.强化了中央对地方的管理

D.削弱了地方割据的经济基础

练习

C

(2022.山东临沂调研)王安石变法,设发运使总管东南六路的赋税收人,掌握供需情况。凡采买、税收、上供物品,都可以“徙贵就贱,用近易远”。对于京都库藏支存定数,以及需要

供办的物品,发运使有权了解核实,使能“从便变易蓄买”,存储备用。这一做法旨在

A.打击商人的远程贸易行为

B.减轻农民运输负担,增加收人

C.解决南北经济不平衡问题

D.调剂物资供应关系,平抑物价

练习

D

(2021.全国乙卷)宋代,官府强调“民生性命在农,国家根本在农,天下事莫重于农”,“毋舍本逐末”。苏辙说:“凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。”郑至道说,士农工商“皆百姓之本业,自生民以来未有能易之者也”。从中可以看出宋代

A.商品经济发展受到阻碍

B.重农抑商政策瓦解

C.社会群体间流动性增强

D.四民社会地位相同

练习

C

(2020.全国I卷)宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李防徇私录取“材质最陋"的同乡武济川一-事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举

A.否定了世家大族特权

B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序

D.提高了人才选拔标准

练习

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进