2022秋新教材高中语文第二单元5.2《大学之道》课件部编版选择性必修上册(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022秋新教材高中语文第二单元5.2《大学之道》课件部编版选择性必修上册(共25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-30 19:34:09 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二单元

大学之道

课前 自主学习

[资料助读]

写作背景

《大学》原是《礼记》中的一篇。起初,《大学》在儒家思想中的地位并不是很突出,但由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针和步骤,所以中唐之后,它逐渐受到儒家学者的重视。到南宋时,朱熹力作《大学章句》,使《大学》成为儒家经典中重要的篇章,后朱熹又将它与《中庸》《论语》《孟子》合编成一书,进行注解,这就是《四书章句集注》。后来,《四书章句集注》被历代统治者推崇,甚至被作为官学的教科书和科举考试的标准答案。原属于《礼记》中的《大学》,也从此获得了官方的正式认可与推崇,这对古代教育,甚至中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。

知识链接

《礼记》

《礼记》又名《小戴记》或《小戴礼记》,是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,是秦汉以前各种礼仪论著的选集,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)。《礼记》不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的意义。

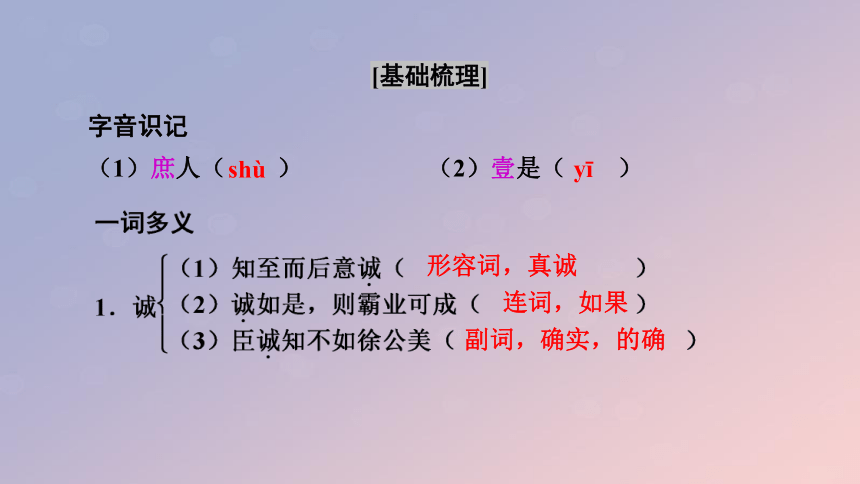

[基础梳理]

字音识记

(1)庶人( ) (2)壹是( )

shù

yī

形容词,真诚

连词,如果

副词,确实,的确

动词,修养,修行

动词,修建,修造

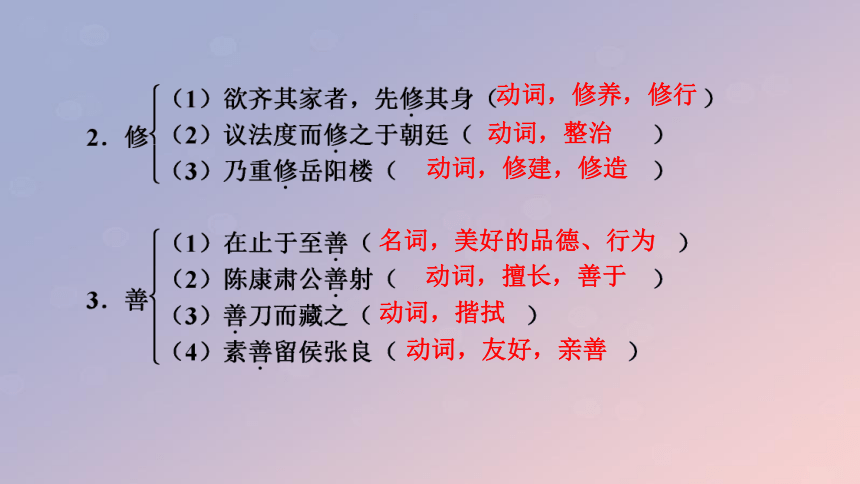

名词,美好的品德、行为

动词,擅长,善于

动词,揩拭

动词,友好,亲善

动词,整治

古今异义

1.大学之道,在明明德

古义:_________________________________

今义:________________

2.自天子以至于庶人

古义:_______________________________________

今义:_______________________

穷理、正心、修身、治人的学问。

高等学府。

动词“至”和介词“于”,意为“到”。

介词,表示另提一事。

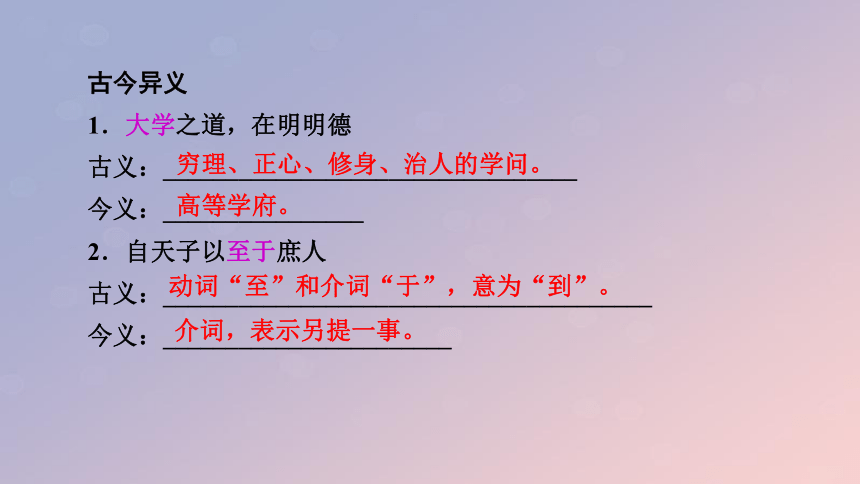

词类活用

1.形容词作动词

在明明德( )

2.形容词的使动用法

(1)欲齐其家者( )

(2)欲正其心者( )

(3)欲诚其意者( )

彰明

使……整齐有序

使……端正

使……真诚

3.动词用作名词

知止而后有定( )

4.动词的使动用法

欲治其国者( )

停止的地方,文中指“至善”的境界

使……得到治理

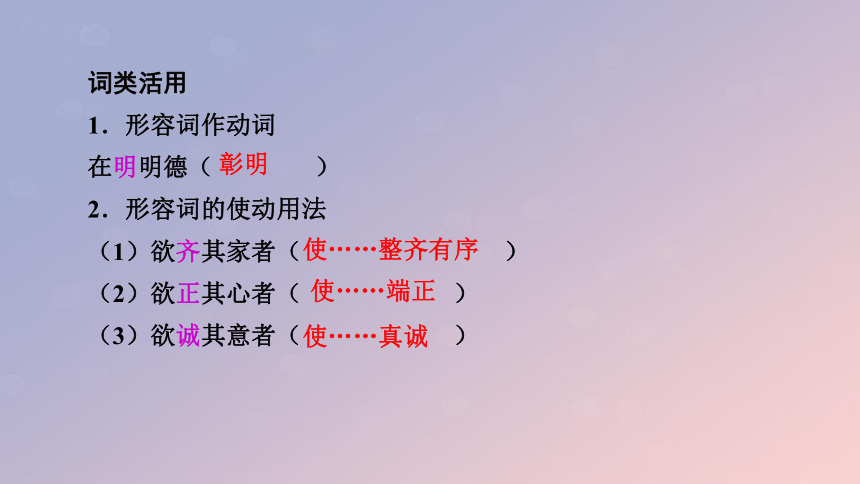

文言句式

倒装句

(1)在止于至善( )

(2)古之欲明明德于天下者

( )

状语后置句,即“在于至善止”

状语后置句,即“古之欲于天下明明德者”

课堂 思考探究

[整体感知]

主旨探微

《大学之道》着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与齐家、治国、平天下之间的重要关系,其中心思想可以概括为“修己以安百姓”,并以三纲领“明明德、亲民、止于至善”和八条目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为主题。

[任务探究]

任务一 理解

1.本文第一段告诉人们什么道理?请结合文本进行分析。

【答案】第一段将三纲领依次展开之后,紧接着用一连串的逻辑推理,论述了“知止”,也就是说明了明确目标的重要性和必要性:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”在思想道德修养上,不同的人有不同的“止”,但殊途同归,他们最终的目标应是“止于至善”。人若不知其所止,就会成为随波逐流的过客,碌碌无为,虚度此生。

2.第二段主要强调了什么内容?请结合文本分析。

【答案】第二段从明德修身和治国理政方面层层推进,最终推到人要学习并掌握知识、明白事理、修身养性、培养道德情操。这段话强调通过学习知识,建立自己的道德人格,修养自己的品性,仁德修养是治国、平天下的基础,也是关键。

任务二 赏析

3.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

【答案】“三纲”之间是层层递进的关系。①“明明德”,就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。②“亲民”,有一种说法是“新民”,就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。③“止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。

4.本文阐述了什么道理?具有怎样的意义和作用?

【答案】本文阐述的是“修己以安百姓”的道理,将“大学之道”阐述得非常透彻。本文深刻地体现了儒家学派“内圣外王”的思想,阐明了个人与社会、道德与政治之间的关系,带有强烈的道德理想主义色彩。这一思想经宋明理学的大力提倡,对之后的中国社会和文化产生了极为深远的影响。

任务三 探究

5.《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下的关系,你对这种关系是如何理解的?

【答案】①《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修己是治人的前提,修己的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。②在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够“明明德”,也就是齐家、治国、平天下。这样,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。③提高个人修养,是达到治国、平天下的前提和基础;治国、平天下是提高个人修养的目的。

[文白对译]

第二单元

大学之道

课前 自主学习

[资料助读]

写作背景

《大学》原是《礼记》中的一篇。起初,《大学》在儒家思想中的地位并不是很突出,但由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针和步骤,所以中唐之后,它逐渐受到儒家学者的重视。到南宋时,朱熹力作《大学章句》,使《大学》成为儒家经典中重要的篇章,后朱熹又将它与《中庸》《论语》《孟子》合编成一书,进行注解,这就是《四书章句集注》。后来,《四书章句集注》被历代统治者推崇,甚至被作为官学的教科书和科举考试的标准答案。原属于《礼记》中的《大学》,也从此获得了官方的正式认可与推崇,这对古代教育,甚至中国的传统文化乃至整个社会都产生了极大的影响。

知识链接

《礼记》

《礼记》又名《小戴记》或《小戴礼记》,是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,是秦汉以前各种礼仪论著的选集,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)。《礼记》不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。《礼记》中记载的古代文化史知识及思想学说,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养,及社会主义和谐社会建设有着重要的意义。

[基础梳理]

字音识记

(1)庶人( ) (2)壹是( )

shù

yī

形容词,真诚

连词,如果

副词,确实,的确

动词,修养,修行

动词,修建,修造

名词,美好的品德、行为

动词,擅长,善于

动词,揩拭

动词,友好,亲善

动词,整治

古今异义

1.大学之道,在明明德

古义:_________________________________

今义:________________

2.自天子以至于庶人

古义:_______________________________________

今义:_______________________

穷理、正心、修身、治人的学问。

高等学府。

动词“至”和介词“于”,意为“到”。

介词,表示另提一事。

词类活用

1.形容词作动词

在明明德( )

2.形容词的使动用法

(1)欲齐其家者( )

(2)欲正其心者( )

(3)欲诚其意者( )

彰明

使……整齐有序

使……端正

使……真诚

3.动词用作名词

知止而后有定( )

4.动词的使动用法

欲治其国者( )

停止的地方,文中指“至善”的境界

使……得到治理

文言句式

倒装句

(1)在止于至善( )

(2)古之欲明明德于天下者

( )

状语后置句,即“在于至善止”

状语后置句,即“古之欲于天下明明德者”

课堂 思考探究

[整体感知]

主旨探微

《大学之道》着重阐述了提高个人修养、培养良好的道德品质与齐家、治国、平天下之间的重要关系,其中心思想可以概括为“修己以安百姓”,并以三纲领“明明德、亲民、止于至善”和八条目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”为主题。

[任务探究]

任务一 理解

1.本文第一段告诉人们什么道理?请结合文本进行分析。

【答案】第一段将三纲领依次展开之后,紧接着用一连串的逻辑推理,论述了“知止”,也就是说明了明确目标的重要性和必要性:“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。”在思想道德修养上,不同的人有不同的“止”,但殊途同归,他们最终的目标应是“止于至善”。人若不知其所止,就会成为随波逐流的过客,碌碌无为,虚度此生。

2.第二段主要强调了什么内容?请结合文本分析。

【答案】第二段从明德修身和治国理政方面层层推进,最终推到人要学习并掌握知识、明白事理、修身养性、培养道德情操。这段话强调通过学习知识,建立自己的道德人格,修养自己的品性,仁德修养是治国、平天下的基础,也是关键。

任务二 赏析

3.“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

【答案】“三纲”之间是层层递进的关系。①“明明德”,就是要彰显人性中美好的品德,这是儒家人生哲学和政治哲学的根本要求。②“亲民”,有一种说法是“新民”,就是要使人去旧立新、去恶向善,强调只有不断革新,永不停滞地加强自身的思想道德修养,才能使人性中美好的品德得以弘扬。③“止于至善”,就是要使人达到善的最高境界,告诉人们要明确自己的目标是什么。这三者之间是一个循序渐进、有始有终的过程。

4.本文阐述了什么道理?具有怎样的意义和作用?

【答案】本文阐述的是“修己以安百姓”的道理,将“大学之道”阐述得非常透彻。本文深刻地体现了儒家学派“内圣外王”的思想,阐明了个人与社会、道德与政治之间的关系,带有强烈的道德理想主义色彩。这一思想经宋明理学的大力提倡,对之后的中国社会和文化产生了极为深远的影响。

任务三 探究

5.《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下的关系,你对这种关系是如何理解的?

【答案】①《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修己是治人的前提,修己的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。②在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够“明明德”,也就是齐家、治国、平天下。这样,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。③提高个人修养,是达到治国、平天下的前提和基础;治国、平天下是提高个人修养的目的。

[文白对译]