4.3 海—气相互作用(共62张ppt)

文档属性

| 名称 | 4.3 海—气相互作用(共62张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-01 07:17:34 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

& 4.3 海—气相互作用

& 4.3 海—气相互作用

一、海—气相互作用与水热交换

二、海—气相互作用与水热平衡

海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。

其中的水热交换,对自然环境的影响尤为深刻。

P97探究:

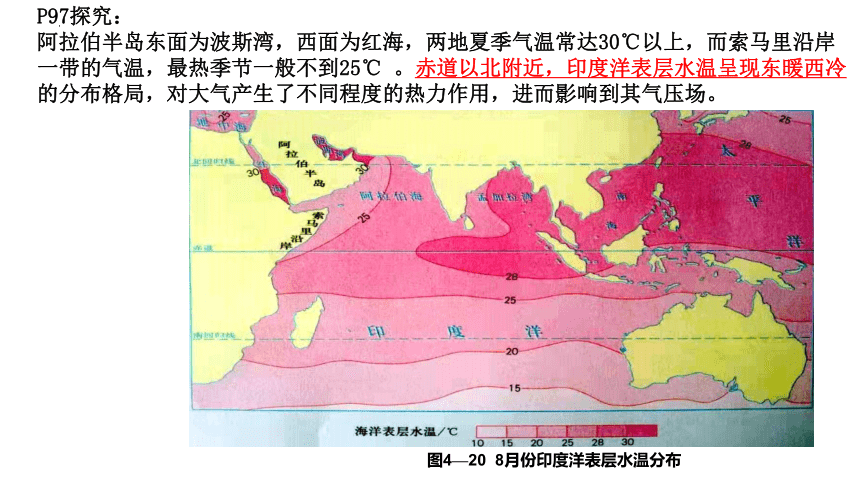

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30℃以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25℃ 。赤道以北附近,印度洋表层水温呈现东暖西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

图4—20 8月份印度洋表层水温分布

知新

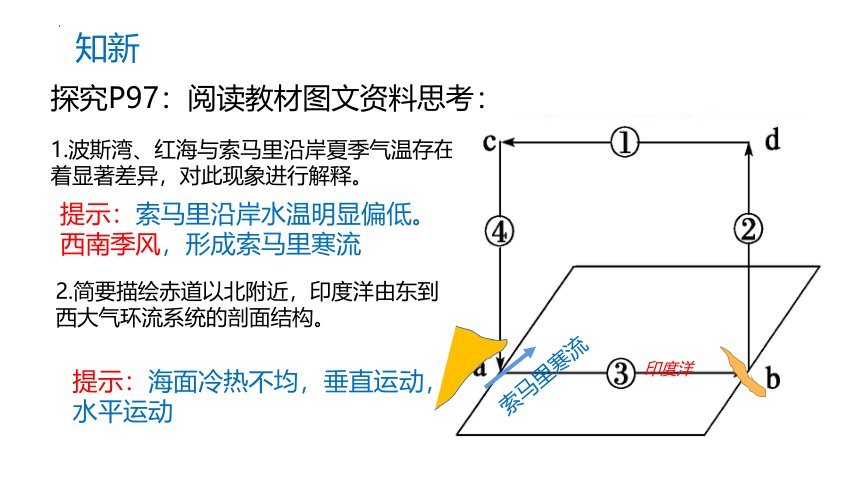

探究P97:阅读教材图文资料思考:

1.波斯湾、红海与索马里沿岸夏季气温存在着显著差异,对此现象进行解释。

提示:索马里沿岸水温明显偏低。

西南季风,形成索马里寒流

2.简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

提示:海面冷热不均,垂直运动,水平运动

索马里寒流

印度洋

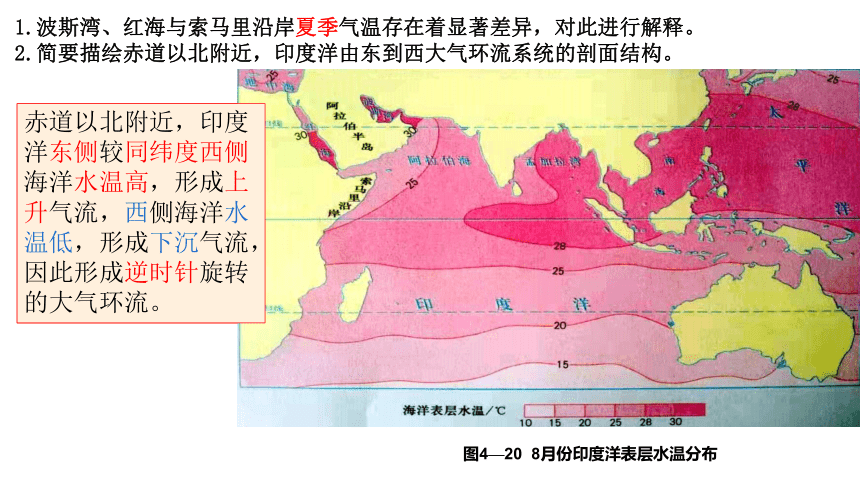

1.波斯湾、红海与索马里沿岸夏季气温存在着显著差异,对此进行解释。

2.简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

图4—20 8月份印度洋表层水温分布

①索马里沿岸海域比波斯湾、红海面积广阔,夏季气温受海洋影响大

②索马里沿岸夏季为寒流,受寒流影响气温降低。

赤道以北附近,印度洋东侧较同纬度西侧海洋水温高,形成上升气流,西侧海洋水温低,形成下沉气流,因此形成逆时针旋转的大气环流。

学习导航

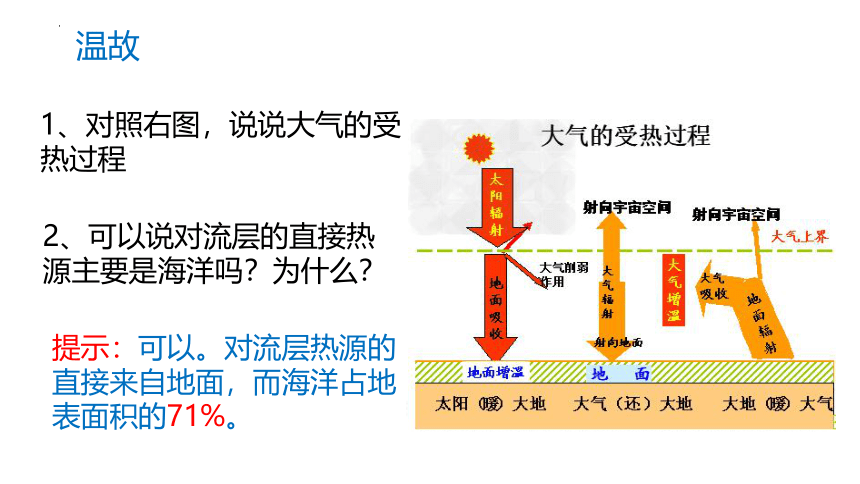

2、可以说对流层的直接热源主要是海洋吗?为什么?

温故

1、对照右图,说说大气的受热过程

提示:可以。对流层热源的直接来自地面,而海洋占地表面积的71%。

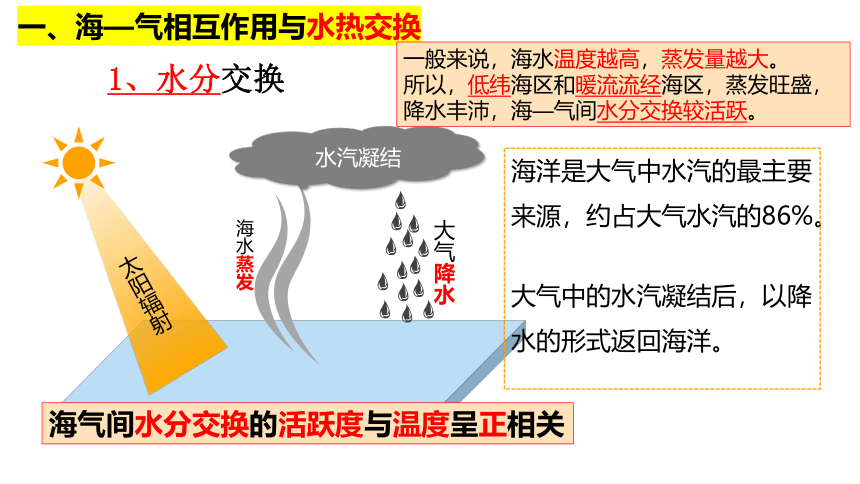

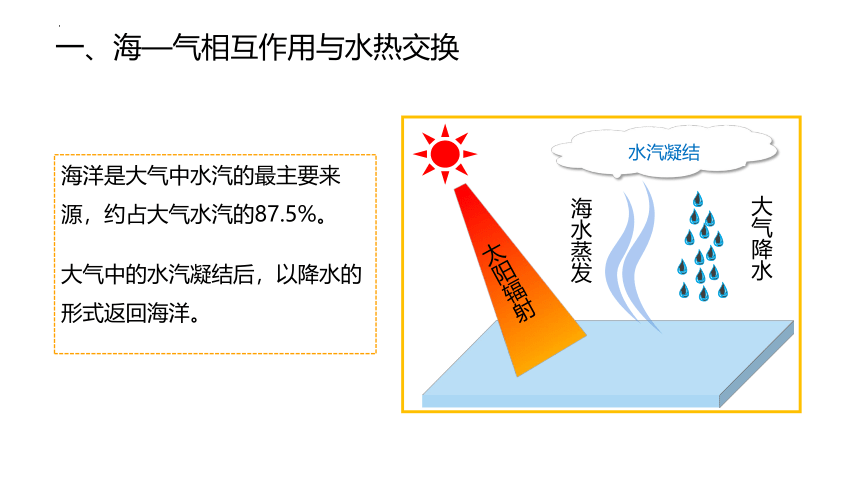

一、海—气相互作用与水热交换

水汽凝结

海水蒸发

太阳辐射

大气降水

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的86%。

大气中的水汽凝结后,以降水的形式返回海洋。

1、水分交换

一般来说,海水温度越高,蒸发量越大。

所以,低纬海区和暖流流经海区,蒸发旺盛,降水丰沛,海—气间水分交换较活跃。

海气间水分交换的活跃度与温度呈正相关

海洋表层储存85%的热量

动运气大

太阳辐射

长波辐射

海水蒸发

(潜热输送)

动运水海

大气

●海洋通过潜热、长波辐射等方式为

大气运动提供能量。

●大气主要通过风向海洋传递动能

一、海—气相互作用与水热交换

2、热量交换

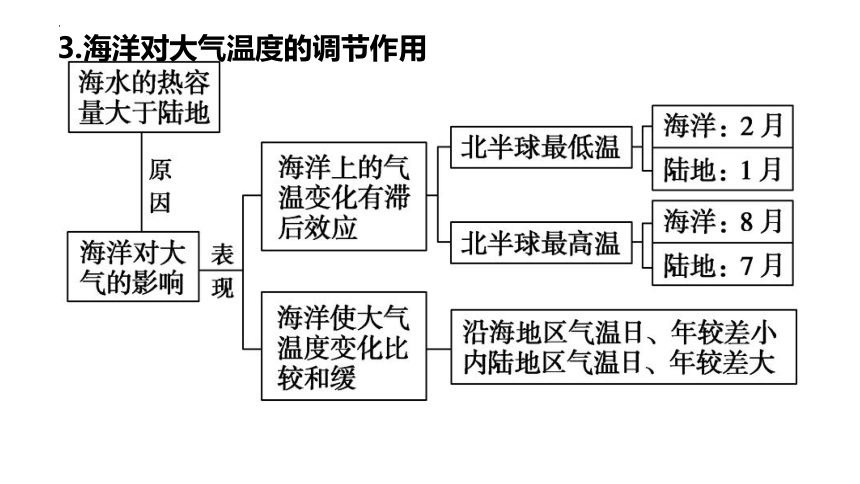

3.海洋对大气温度的调节作用

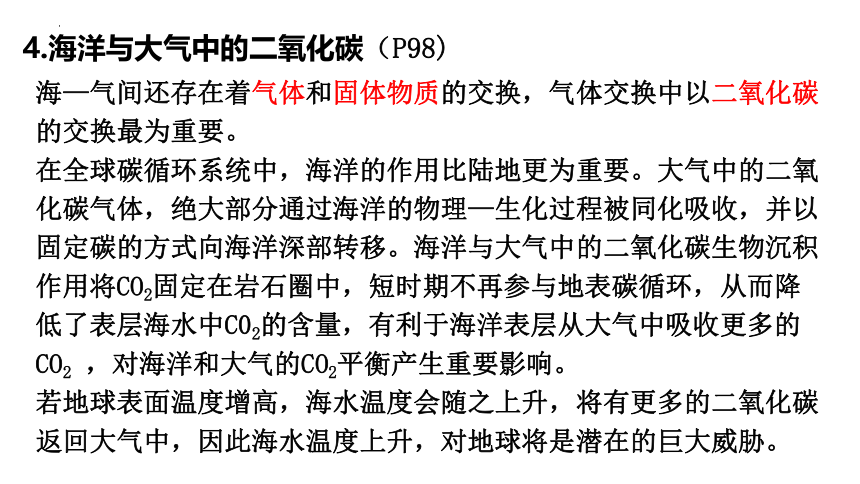

海—气间还存在着气体和固体物质的交换,气体交换中以二氧化碳的交换最为重要。

在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。大气中的二氧化碳气体,绝大部分通过海洋的物理—生化过程被同化吸收,并以固定碳的方式向海洋深部转移。海洋与大气中的二氧化碳生物沉积作用将CO2固定在岩石圈中,短时期不再参与地表碳循环,从而降低了表层海水中C02的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的CO2 ,对海洋和大气的CO2平衡产生重要影响。

若地球表面温度增高,海水温度会随之上升,将有更多的二氧化碳返回大气中,因此海水温度上升,对地球将是潜在的巨大威胁。

4.海洋与大气中的二氧化碳(P98)

一、海—气相互作用与水热交换

太阳辐射

海水蒸发

水汽凝结

大气降水

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的87.5%。

大气中的水汽凝结后,以降水的形式返回海洋。

太阳辐射

海水蒸发

(潜热输送)

海洋表层储存85%的热量

长波辐射

大气运动

海水运动

海洋吸收太阳辐射,把热量储存在海洋表层。把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。

大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

热量交换过程

二、海—气相互作用与水热平衡

大气环流

高低纬间环流

海—气热力作用

气—海动力作用

大洋环流

不同纬度海洋对大气加热

海陆间对大气加热差异

季风环流

形成

形成

方向基本一致

在图4-21中:纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30°N,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。想一想,根据热量收支情况,赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷 为什么

热量收入

热量支出

400

800

1200

1600

辐射热量【J/(m2·d)】

10

20

30

40

50

60

70

80

90°N

纬度

北半球海洋热量收支随纬度的变化

活动P100

提示:不会。通过大洋环流和大气环流将低纬海区盈余的热量输送到高纬海区释放,调节了全球热量平衡。

维持水热平衡_通过环流输送维持高低纬之间、海陆之间热量交换和平衡

低纬度海洋获得更多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度的多余热量向较高纬度输送。

通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。

区域 多年平均蒸发量/千米3 多年平均降水量/千米3 多年平均径流量/千米3

海洋 505000 458000 - 47 000

陆地外流区域 63 000 110000 47 000

陆地内流区域 9 000 9 000 —

全球 577000 577000 —

全球水量收支平衡

二、海—气相互作用与水热平衡

1.维持全球水热平衡

海-气相互作用所形成的大气环流和大洋环流,是维持全球水热平衡的基础。

2.全球水量收支平衡

海-气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,全球的总水量没有什么变化。

注意:全球的水量平衡是水循环的结果,而水循环必须通过大气环流来实现!

在图4—21中,纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30°N,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。

想一想,根据热量收支情况赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷?为什么

P100活动:

答案:不会。通过大洋环流和大气环流将低纬海区盈余的热量输送到高纬海区释放,最终调节了全球热量平衡。

3.全球热量平衡

海气

相互作用

海洋对大气的调节作用

水热交换

水热平衡

形式

大气环流、大洋环流

方式

低纬度地区获得的净辐射多于高纬度地区,热量从 低纬度地区向高纬度地区输送

原因

海陆热力性质差异(海洋比热容>陆地)

表现

温差变化

气温变化的滞后效应

北半球最低温

北半球最高温

陆1海2

沿海地区气温日较差及年较差均小于内陆

陆7海8

形式

影响因素

纬度、洋流

水循环

温度高,水热交换越活跃

6.海-气相互作用的机理

四、海-气相互作用

【对点演练】

读图,完成第1--4题。

1.图中表示海-气相互作用中水分交换的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.图中没有表示出的海-气相互作用中热的交换过程是( )

A.太阳辐射 B.海洋的长波辐射

C.水汽凝结时的潜热辐射 D.大气逆辐射

3.海洋是大气中水汽的主要来源,大西洋为大气提供的水汽最少的是( )

A.低纬度海域 B.中低纬度海域

C.高纬度海域 D.中高纬度海域

4.沿海地区的气温年较差、日较差小的主要原因是( )

A.海洋面积大 B.海水的比热容大

C.大气对海洋的调节作用明显 D.海水是热的不良导体

C

D

C

B

回顾旧知:热力环流

热

地 面

A

B

冷

以阴雨天为主

以晴天为主

低 压

高 压

沃克环流

正常年份:

强劲的东南信风(离岸风) 南北赤道暖流

太平洋东岸:水温低、水位低

→气温低,气流下沉,干燥少雨

太平洋西岸:水温高、水位高

→气温高,气流上升,多雨

沃克环流的形成:

二、厄尔尼诺现象:ELNINO1.含义:赤道东太平洋南美沿岸海水温度异常上升的现象。由于这种现象经常发生在年末圣诞节前后,所以当地人成为“圣婴”(厄尔尼诺)。2.成因:东南信风减弱,赤道逆流增强,暖海水输送到东太平洋,南美洲的寒流被暖流取代。

距平值

热

冷

厄尔尼诺现象发生时太平洋表层水温异常升高

二、厄尔尼诺其影响

1.正常情况下赤道太平洋东西两岸温度有何不同?为什么?

2.正常情况下赤道太平洋东西两岸温度差异将通过什么作用最终产生什么结果

提示:东低西高。赤道两侧的信风,将表层温暖的海水吹向西部。

海—气作用(热量交换)

热力环流

3.正常情况下,智利西海岸和印度尼西亚气候怎样。为什么。

沃克环流

提示:东南信风→离岸流→上升流→浮游生物丰富→鱼类觅食集聚

4.分析秘鲁渔场的成因。

提示:智利海岸盛行下沉气流,炎热干旱,印尼相反。

有些年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度异常升高的现象。

厄尔尼诺:反常现象

沃克环流异常

3.厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会增强还是减弱?为什么?

厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱。原因是厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋东部的海面温度异常升高,东西部海面的温度差异减小,相应的沃克环流就会减弱。

4、影响:厄尔尼诺发生时候,南半球的东南信风减弱,南赤道暖流减弱,甚至逆转,导致太平洋东海岸海水增温,而太平洋西海岸较往年气温则有所偏低。由此导致,此区域上空的“沃克环流”发生变性,结果是,太平洋东海岸降水增多(秘鲁、智利洪涝),西海岸旱灾。

比如美国冬季大范围的暴风雪、印度和澳大利亚降雨的减少导致严重干旱,但南美洲却因强降雨产生洪涝灾害……因为气候的反常,厄尔尼诺对农渔业造成的经济影响最为严重,可致使全世界范围内的农业减产、经济受损。

影响:

正常年份 厄尔尼诺发生年份

洋流 秘鲁寒流沿秘鲁沿岸向西北流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西流动

生物 秘鲁寒流上升流带来丰富的饵料,形成渔场 该海区上升流减弱,水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡

大气环流 赤道太平洋西岸气流上升,东岸气流下沉 形成增强型对流,赤道太平洋中部气流上升,西岸气流下沉,东岸下沉气流因水温升高而减弱

天气气候 西岸降水较多;东岸降水较少,形成荒漠 西岸的澳大利亚以及非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾

沃克环流异常

反常年份:

强劲的偏东信风(离岸风)减弱 南北赤道暖流减弱

太平洋西岸:

气温低,气流下沉,干燥少雨

太平洋东岸:

气温高,气流上升,多雨

赤道附近太平洋中东部的表层海水温度异常升高

智利、秘鲁:洪涝、沿岸渔业受损。

印尼、澳大利亚:干旱、森林火灾

有些年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度异常升高的现象。

秘鲁洪涝灾害

澳大利亚森林火灾

印度尼西亚干旱

厄尔尼诺的出现,使得当地冷水性鱼类大量死亡,导致以这类鱼为食物的鸟类死亡或迁徙。研究证据表明,厄尔尼诺现象与全球气候变化密切相关,并大范围影响到天气状况和农业生产。

影响

对我国气候的影响(学法P66):

①夏季风较弱,锋面雨带偏南。北方大部分干旱少雨,南方多雨。

②东北夏季易受低温冻害影响,粮食减产。

③北方易出现暖冬。

④台风减少。

⑤次年,南方易发生洪涝,如1998年特大洪水。

厄尔尼诺(反常现象)

信风减弱→沃克环流减弱

→大洋东侧上升流(如秘鲁寒流)减弱→渔场渔业资源减少

→下沉气流减弱→寒流沿岸降水增多(如秘鲁反常洪涝);

→南北赤道暖流减弱→大洋西岸暖流(如东澳暖流)减弱

→大洋西岸(如东亚)上升气流减弱(对流弱)→降水减少(如印尼和澳大利亚东部出现旱情)

→西太平洋海域气压偏高→冬季海陆气压差偏小→冬季风偏弱

→东亚暖冬

→热带低压弱→东亚台风少

→副高位置偏南→夏季风弱→中国南涝北旱(北方夏季旱情严重,中国整体比非厄尔尼诺年降水少)

阅读图文材料,回答下列问题。

厄尔尼诺现象对秘鲁的渔业资源和天气有很大影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。

(1)简述厄尔尼诺发生时,图甲所示太平洋海域表层水温变化特点。

赤道附近中东部洋面增温最显著,由此向南北两侧(西北和东南方向)递减;赤道以北、以南远离大陆的大洋中局部海域有降温现象。

3. 阅读图文材料,回答下列问题。

厄尔尼诺现象对秘鲁的渔业资源和天气有很大影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。

(2)据图分析厄尔尼诺的形成原因。

由于(东南)信风减弱,海水上涌(上泛)减弱,导致秘鲁寒流变弱,赤道中东部太平洋海域海水升温;赤道中东部太平洋海域海水升温后,近洋面空气受热膨胀上升,形成低压,

而同纬度太平洋西部气压相对较高,在水平气压梯度力等作用下形成西风;风力吹拂表层海水,西太平洋暖海水自西向东流,遏制了秘鲁寒流的北上,使得东中部太平洋水温继续升高。

3. 阅读图文材料,回答下列问题。

厄尔尼诺现象对秘鲁的渔业资源和天气有很大影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。

(3)分析厄尔尼诺发生时,秘鲁渔场鱼类大量死亡、鱼群逃离的原因。

水温身高,冷水鱼不适应升高的水温而死亡;海水上翻减弱,鱼类饵料减少,导致鱼群逃离;海水中的溶解氧随水温升高而减少,大量鱼类因缺氧而死亡。

全球碳循环和碳平衡

厄尔尼诺减少二氧化碳的排放,减缓全球变暖。

阅读材料,回答下列问题。

材料一:

20世纪90年代,某国政府在气候变化专业委员会上发布的一项报告中指出:使全球气候逐步变暖的一个重要因素是在能源利用与森林砍伐中使C02浓度增加。

材料二:在南极萨布尔基地冰穴的大气中测得的CO2体积分数的数据(见下图)。

材料三:

地球上的碳循环示意图(见下图)。

碳循环和碳平衡

(1)自然界中的哪些过程可以消耗C02? ___

(2)如果以CO2为主的一些气体在大气中积聚造成所谓温室效应,那么由于___________、__________将会导致海平面上升。

(3)为避免温室效应给全球带来灾难性的后果,人类应采取哪些措施?

绿色植物的光合作用,石灰岩的溶蚀,河湖、海水对CO2的溶解等

海水受热膨胀;极冰融化

植树造林,控制人口数量,减少化石燃料的使用,推广使用节能技术,使用清洁能源等。

长津湖的冬天本来就很冷。在1950年的冬天,恰好还发生了一次中等强度的“拉尼娜现象”,更是雪上加霜。当拉尼娜现象来临时,会造成大范围的气候异常。当时朝鲜半岛不仅普降大雪,伴随而来的还有大风,由于风寒效应,体感温度可达-60℃。在这场战役中,志愿军冻伤28954人、冻死4000余人!

思考

为什么拉尼娜给朝鲜半岛的冬天带来极寒天气。

拉尼娜形成、影响

东南信风加强→沃克环流加强

1.比照正常年份赤道太平洋海域东西岸大气环流状况,绘制拉尼娜发生时该区域的大气运动状态示意图;根据所绘示意图,说明赤道太平洋东岸和西岸地区可能出现的气象灾害。

提示:

太平洋海域东岸秘鲁寒流增强,导致海水温度低于气温,空气层结构稳定,对流不易发展,降雨偏少,气候偏干旱。相反,西岸地区降水可能异常增多,常形成洪涝灾害。

活动P102

2.以小组为单位,收集相关资料,讨论厄尔尼诺现象对我国气候、河流等可能带来的影响。

①台风减少。厄尔尼诺现象发生后,西北太平洋热带风暴(台风)的发生次数及在我国沿海登陆次数均较常年减少。

②我国北方夏季易发生高温、干旱。通常在厄尔尼诺现象发生的当年,我国受夏季风影响减弱,雨带偏南,位于我国中部或长江以南地区,而我国北方地区夏季往往容易出现干旱、高温。

③我国南方易发生低温、洪涝。在厄尔尼诺现象发生后的次年,我国南方容易出现洪涝。

活动P102

3.以小组为单位,收集相关资料,讨论拉尼娜现象对我国气候、河流等可能带来的影响。

提示:拉尼娜现象盛期年份,赤道东太平洋海温降低,西太平洋海温升高,导致太平洋副热带高压位置北移,东亚夏季风增强,使我国夏季主要季风雨带向北偏,黄河流域及以北地区多雨,江淮流域少雨的可能性增大。该年份,我国南海和西太平洋的台风次数将比多年平均次数多。

活动P102

探究

2021年我国气候出现明显异常。10月山西还发生严重洪灾,同时南方大范围地区都出现了高达35度以上的气温,局部区域甚至达到了近40度。

探究

今年的气候异常可能与哪种现象有关?

2、拉尼娜现象(超正常)

东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。

对太平洋东西岸气候的影响?

比厄尔尼诺小

对我国气候的影响:

①热带气旋、台风增多。

②东北春夏易出现干旱,气温偏高。

③南方一发生干旱,华北洪涝。

④冬季较寒冷,寒潮多发,南方易出现冻雨,风雪。

海—气相互作用

区域异常

能量交换

水分交换

一般表现

热带太平洋

拉尼娜现象

全球水热平衡

厄尔尼诺现象

影响气候和人类活动

课堂小结

1. 在沃克环流中

A.甲地为高压

B.乙地为低压

C.水平气流由乙地吹向甲地

D.甲地垂直方向气流下沉

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度比多年平均值低0.5 ℃以上,称为“拉尼娜”现象。读沃克环流示意图,回答1-2题。

经典例题

4. 当“拉尼娜”现象发生时,下列地区

降水可能增加的是

①秘鲁沿海 ②我国南方

③北美南部 ④印度尼西亚

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度比多年平均值低0.5 ℃以上,称为“拉尼娜”现象。读沃克环流示意图,回答1-2题。

经典例题

海洋―大气之间进行着广泛的水热交换,海洋向大气输送的热量受其表面水温影响。下图是世界某区域海洋平均每日向大气输送的热量等值线图(单位:×0.484W/㎡)。读图完成3-4题。

经典例题

3.导致甲、乙两区域海―气热量输送差异的因素最可能的是:

A.纬度 B.洋流

C.地形 D.大气环流

海洋―大气之间进行着广泛的水热交换,海洋向大气输送的热量受其表面水温影响。下图是世界某区域海洋平均每日向大气输送的热量等值线图(单位:×0.484W/㎡)。读图完成3-4题。

经典例题

4.从甲到丙等值线数值逐渐增大,这种现象有助于两地

A.缩小温差 B.物种交流

C.水体交换 D.污染净化

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(1)利马西临太平洋,但却降水稀少,被称为“无雨之都”,这现了哪种地域分异规律?分析其临海但却降水稀少的原因。

非地带性(地域分异规律)。地处东南信风带,位于安第斯山脉西侧,处于背风坡,降水少;沿岸秘鲁寒流流经,有降温减湿作用。

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(2)从自然条件分析秘鲁多地发生

泥石流灾害的成因。

厄尔尼诺现象导致秘鲁海域水温高蒸发旺盛,气候异常降水增多,引发暴雨;

地处环太平洋地震带,地质结构不稳定,地表碎屑物较多;地形多山(安第斯山脉纵贯),山高坡陡;(气候干燥,植被覆盖率低;高山冰川融化导致汇水量增加。)

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(3)简述秘鲁应对泥石流灾害可采取的措施。

加强海水温度变化监测、作好天气预报和灾害预警工作;加强植被保护,护坡固土等工程措施;加强防灾宣传教育,提高防灾减灾意识;完善紧急预案,及时疏散人口;协调调动社会资源力量,积极开展救援和灾后重建工作。

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(4)运用厄尔尼诺现象的相关原理,阐述该现象导致秘鲁渔场渔业减产的原因。

厄尔尼诺现象发生时,南半球东南信风减弱,南赤道暖流减弱(信风弱);秘鲁寒流减弱,秘鲁涌升流减弱(涌升流弱);海洋底层营养盐类被带到表层的数量减少,浮游生物减少,鱼类缺乏食物而大量死亡(食物减少),最终导致秘鲁渔场捕鱼量减少。

加强监测和预报

加强地区与国际间的合作

研究并预测其影响

应对措施

& 4.3 海—气相互作用

& 4.3 海—气相互作用

一、海—气相互作用与水热交换

二、海—气相互作用与水热平衡

海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程。

其中的水热交换,对自然环境的影响尤为深刻。

P97探究:

阿拉伯半岛东面为波斯湾,西面为红海,两地夏季气温常达30℃以上,而索马里沿岸一带的气温,最热季节一般不到25℃ 。赤道以北附近,印度洋表层水温呈现东暖西冷的分布格局,对大气产生了不同程度的热力作用,进而影响到其气压场。

图4—20 8月份印度洋表层水温分布

知新

探究P97:阅读教材图文资料思考:

1.波斯湾、红海与索马里沿岸夏季气温存在着显著差异,对此现象进行解释。

提示:索马里沿岸水温明显偏低。

西南季风,形成索马里寒流

2.简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

提示:海面冷热不均,垂直运动,水平运动

索马里寒流

印度洋

1.波斯湾、红海与索马里沿岸夏季气温存在着显著差异,对此进行解释。

2.简要描绘赤道以北附近,印度洋由东到西大气环流系统的剖面结构。

图4—20 8月份印度洋表层水温分布

①索马里沿岸海域比波斯湾、红海面积广阔,夏季气温受海洋影响大

②索马里沿岸夏季为寒流,受寒流影响气温降低。

赤道以北附近,印度洋东侧较同纬度西侧海洋水温高,形成上升气流,西侧海洋水温低,形成下沉气流,因此形成逆时针旋转的大气环流。

学习导航

2、可以说对流层的直接热源主要是海洋吗?为什么?

温故

1、对照右图,说说大气的受热过程

提示:可以。对流层热源的直接来自地面,而海洋占地表面积的71%。

一、海—气相互作用与水热交换

水汽凝结

海水蒸发

太阳辐射

大气降水

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的86%。

大气中的水汽凝结后,以降水的形式返回海洋。

1、水分交换

一般来说,海水温度越高,蒸发量越大。

所以,低纬海区和暖流流经海区,蒸发旺盛,降水丰沛,海—气间水分交换较活跃。

海气间水分交换的活跃度与温度呈正相关

海洋表层储存85%的热量

动运气大

太阳辐射

长波辐射

海水蒸发

(潜热输送)

动运水海

大气

●海洋通过潜热、长波辐射等方式为

大气运动提供能量。

●大气主要通过风向海洋传递动能

一、海—气相互作用与水热交换

2、热量交换

3.海洋对大气温度的调节作用

海—气间还存在着气体和固体物质的交换,气体交换中以二氧化碳的交换最为重要。

在全球碳循环系统中,海洋的作用比陆地更为重要。大气中的二氧化碳气体,绝大部分通过海洋的物理—生化过程被同化吸收,并以固定碳的方式向海洋深部转移。海洋与大气中的二氧化碳生物沉积作用将CO2固定在岩石圈中,短时期不再参与地表碳循环,从而降低了表层海水中C02的含量,有利于海洋表层从大气中吸收更多的CO2 ,对海洋和大气的CO2平衡产生重要影响。

若地球表面温度增高,海水温度会随之上升,将有更多的二氧化碳返回大气中,因此海水温度上升,对地球将是潜在的巨大威胁。

4.海洋与大气中的二氧化碳(P98)

一、海—气相互作用与水热交换

太阳辐射

海水蒸发

水汽凝结

大气降水

海洋是大气中水汽的最主要来源,约占大气水汽的87.5%。

大气中的水汽凝结后,以降水的形式返回海洋。

太阳辐射

海水蒸发

(潜热输送)

海洋表层储存85%的热量

长波辐射

大气运动

海水运动

海洋吸收太阳辐射,把热量储存在海洋表层。把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。

大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

热量交换过程

二、海—气相互作用与水热平衡

大气环流

高低纬间环流

海—气热力作用

气—海动力作用

大洋环流

不同纬度海洋对大气加热

海陆间对大气加热差异

季风环流

形成

形成

方向基本一致

在图4-21中:纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30°N,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。想一想,根据热量收支情况,赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷 为什么

热量收入

热量支出

400

800

1200

1600

辐射热量【J/(m2·d)】

10

20

30

40

50

60

70

80

90°N

纬度

北半球海洋热量收支随纬度的变化

活动P100

提示:不会。通过大洋环流和大气环流将低纬海区盈余的热量输送到高纬海区释放,调节了全球热量平衡。

维持水热平衡_通过环流输送维持高低纬之间、海陆之间热量交换和平衡

低纬度海洋获得更多的太阳辐射能,主要由大洋环流把低纬度的多余热量向较高纬度输送。

通过海洋与大气之间的交换,把相当多的热量输送给大气,再由大气环流将热量向更高纬度输送。

区域 多年平均蒸发量/千米3 多年平均降水量/千米3 多年平均径流量/千米3

海洋 505000 458000 - 47 000

陆地外流区域 63 000 110000 47 000

陆地内流区域 9 000 9 000 —

全球 577000 577000 —

全球水量收支平衡

二、海—气相互作用与水热平衡

1.维持全球水热平衡

海-气相互作用所形成的大气环流和大洋环流,是维持全球水热平衡的基础。

2.全球水量收支平衡

海-气相互作用,进行水分交换,构成地球上生生不息的水循环。地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,全球的总水量没有什么变化。

注意:全球的水量平衡是水循环的结果,而水循环必须通过大气环流来实现!

在图4—21中,纬度低于30°N,热量收入多于支出;纬度高于30°N,热量收入则少于支出,且在极地差值达到最大。

想一想,根据热量收支情况赤道会不会越来越热,极地会不会越来越冷?为什么

P100活动:

答案:不会。通过大洋环流和大气环流将低纬海区盈余的热量输送到高纬海区释放,最终调节了全球热量平衡。

3.全球热量平衡

海气

相互作用

海洋对大气的调节作用

水热交换

水热平衡

形式

大气环流、大洋环流

方式

低纬度地区获得的净辐射多于高纬度地区,热量从 低纬度地区向高纬度地区输送

原因

海陆热力性质差异(海洋比热容>陆地)

表现

温差变化

气温变化的滞后效应

北半球最低温

北半球最高温

陆1海2

沿海地区气温日较差及年较差均小于内陆

陆7海8

形式

影响因素

纬度、洋流

水循环

温度高,水热交换越活跃

6.海-气相互作用的机理

四、海-气相互作用

【对点演练】

读图,完成第1--4题。

1.图中表示海-气相互作用中水分交换的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

2.图中没有表示出的海-气相互作用中热的交换过程是( )

A.太阳辐射 B.海洋的长波辐射

C.水汽凝结时的潜热辐射 D.大气逆辐射

3.海洋是大气中水汽的主要来源,大西洋为大气提供的水汽最少的是( )

A.低纬度海域 B.中低纬度海域

C.高纬度海域 D.中高纬度海域

4.沿海地区的气温年较差、日较差小的主要原因是( )

A.海洋面积大 B.海水的比热容大

C.大气对海洋的调节作用明显 D.海水是热的不良导体

C

D

C

B

回顾旧知:热力环流

热

地 面

A

B

冷

以阴雨天为主

以晴天为主

低 压

高 压

沃克环流

正常年份:

强劲的东南信风(离岸风) 南北赤道暖流

太平洋东岸:水温低、水位低

→气温低,气流下沉,干燥少雨

太平洋西岸:水温高、水位高

→气温高,气流上升,多雨

沃克环流的形成:

二、厄尔尼诺现象:ELNINO1.含义:赤道东太平洋南美沿岸海水温度异常上升的现象。由于这种现象经常发生在年末圣诞节前后,所以当地人成为“圣婴”(厄尔尼诺)。2.成因:东南信风减弱,赤道逆流增强,暖海水输送到东太平洋,南美洲的寒流被暖流取代。

距平值

热

冷

厄尔尼诺现象发生时太平洋表层水温异常升高

二、厄尔尼诺其影响

1.正常情况下赤道太平洋东西两岸温度有何不同?为什么?

2.正常情况下赤道太平洋东西两岸温度差异将通过什么作用最终产生什么结果

提示:东低西高。赤道两侧的信风,将表层温暖的海水吹向西部。

海—气作用(热量交换)

热力环流

3.正常情况下,智利西海岸和印度尼西亚气候怎样。为什么。

沃克环流

提示:东南信风→离岸流→上升流→浮游生物丰富→鱼类觅食集聚

4.分析秘鲁渔场的成因。

提示:智利海岸盛行下沉气流,炎热干旱,印尼相反。

有些年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度异常升高的现象。

厄尔尼诺:反常现象

沃克环流异常

3.厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会增强还是减弱?为什么?

厄尔尼诺现象发生时,沃克环流会减弱。原因是厄尔尼诺现象发生时,赤道附近太平洋东部的海面温度异常升高,东西部海面的温度差异减小,相应的沃克环流就会减弱。

4、影响:厄尔尼诺发生时候,南半球的东南信风减弱,南赤道暖流减弱,甚至逆转,导致太平洋东海岸海水增温,而太平洋西海岸较往年气温则有所偏低。由此导致,此区域上空的“沃克环流”发生变性,结果是,太平洋东海岸降水增多(秘鲁、智利洪涝),西海岸旱灾。

比如美国冬季大范围的暴风雪、印度和澳大利亚降雨的减少导致严重干旱,但南美洲却因强降雨产生洪涝灾害……因为气候的反常,厄尔尼诺对农渔业造成的经济影响最为严重,可致使全世界范围内的农业减产、经济受损。

影响:

正常年份 厄尔尼诺发生年份

洋流 秘鲁寒流沿秘鲁沿岸向西北流 温暖海水从赤道向南流动,迫使秘鲁寒流向西流动

生物 秘鲁寒流上升流带来丰富的饵料,形成渔场 该海区上升流减弱,水温升高,营养物质减少,浮游生物和鱼类、鸟类死亡

大气环流 赤道太平洋西岸气流上升,东岸气流下沉 形成增强型对流,赤道太平洋中部气流上升,西岸气流下沉,东岸下沉气流因水温升高而减弱

天气气候 西岸降水较多;东岸降水较少,形成荒漠 西岸的澳大利亚以及非洲等地出现严重旱灾,东岸荒漠地带暴雨成灾

沃克环流异常

反常年份:

强劲的偏东信风(离岸风)减弱 南北赤道暖流减弱

太平洋西岸:

气温低,气流下沉,干燥少雨

太平洋东岸:

气温高,气流上升,多雨

赤道附近太平洋中东部的表层海水温度异常升高

智利、秘鲁:洪涝、沿岸渔业受损。

印尼、澳大利亚:干旱、森林火灾

有些年份,赤道附近太平洋中东部的表层海水温度异常升高的现象。

秘鲁洪涝灾害

澳大利亚森林火灾

印度尼西亚干旱

厄尔尼诺的出现,使得当地冷水性鱼类大量死亡,导致以这类鱼为食物的鸟类死亡或迁徙。研究证据表明,厄尔尼诺现象与全球气候变化密切相关,并大范围影响到天气状况和农业生产。

影响

对我国气候的影响(学法P66):

①夏季风较弱,锋面雨带偏南。北方大部分干旱少雨,南方多雨。

②东北夏季易受低温冻害影响,粮食减产。

③北方易出现暖冬。

④台风减少。

⑤次年,南方易发生洪涝,如1998年特大洪水。

厄尔尼诺(反常现象)

信风减弱→沃克环流减弱

→大洋东侧上升流(如秘鲁寒流)减弱→渔场渔业资源减少

→下沉气流减弱→寒流沿岸降水增多(如秘鲁反常洪涝);

→南北赤道暖流减弱→大洋西岸暖流(如东澳暖流)减弱

→大洋西岸(如东亚)上升气流减弱(对流弱)→降水减少(如印尼和澳大利亚东部出现旱情)

→西太平洋海域气压偏高→冬季海陆气压差偏小→冬季风偏弱

→东亚暖冬

→热带低压弱→东亚台风少

→副高位置偏南→夏季风弱→中国南涝北旱(北方夏季旱情严重,中国整体比非厄尔尼诺年降水少)

阅读图文材料,回答下列问题。

厄尔尼诺现象对秘鲁的渔业资源和天气有很大影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。

(1)简述厄尔尼诺发生时,图甲所示太平洋海域表层水温变化特点。

赤道附近中东部洋面增温最显著,由此向南北两侧(西北和东南方向)递减;赤道以北、以南远离大陆的大洋中局部海域有降温现象。

3. 阅读图文材料,回答下列问题。

厄尔尼诺现象对秘鲁的渔业资源和天气有很大影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。

(2)据图分析厄尔尼诺的形成原因。

由于(东南)信风减弱,海水上涌(上泛)减弱,导致秘鲁寒流变弱,赤道中东部太平洋海域海水升温;赤道中东部太平洋海域海水升温后,近洋面空气受热膨胀上升,形成低压,

而同纬度太平洋西部气压相对较高,在水平气压梯度力等作用下形成西风;风力吹拂表层海水,西太平洋暖海水自西向东流,遏制了秘鲁寒流的北上,使得东中部太平洋水温继续升高。

3. 阅读图文材料,回答下列问题。

厄尔尼诺现象对秘鲁的渔业资源和天气有很大影响,秘鲁北方可能降水增多,而南方可能降水减少。

(3)分析厄尔尼诺发生时,秘鲁渔场鱼类大量死亡、鱼群逃离的原因。

水温身高,冷水鱼不适应升高的水温而死亡;海水上翻减弱,鱼类饵料减少,导致鱼群逃离;海水中的溶解氧随水温升高而减少,大量鱼类因缺氧而死亡。

全球碳循环和碳平衡

厄尔尼诺减少二氧化碳的排放,减缓全球变暖。

阅读材料,回答下列问题。

材料一:

20世纪90年代,某国政府在气候变化专业委员会上发布的一项报告中指出:使全球气候逐步变暖的一个重要因素是在能源利用与森林砍伐中使C02浓度增加。

材料二:在南极萨布尔基地冰穴的大气中测得的CO2体积分数的数据(见下图)。

材料三:

地球上的碳循环示意图(见下图)。

碳循环和碳平衡

(1)自然界中的哪些过程可以消耗C02? ___

(2)如果以CO2为主的一些气体在大气中积聚造成所谓温室效应,那么由于___________、__________将会导致海平面上升。

(3)为避免温室效应给全球带来灾难性的后果,人类应采取哪些措施?

绿色植物的光合作用,石灰岩的溶蚀,河湖、海水对CO2的溶解等

海水受热膨胀;极冰融化

植树造林,控制人口数量,减少化石燃料的使用,推广使用节能技术,使用清洁能源等。

长津湖的冬天本来就很冷。在1950年的冬天,恰好还发生了一次中等强度的“拉尼娜现象”,更是雪上加霜。当拉尼娜现象来临时,会造成大范围的气候异常。当时朝鲜半岛不仅普降大雪,伴随而来的还有大风,由于风寒效应,体感温度可达-60℃。在这场战役中,志愿军冻伤28954人、冻死4000余人!

思考

为什么拉尼娜给朝鲜半岛的冬天带来极寒天气。

拉尼娜形成、影响

东南信风加强→沃克环流加强

1.比照正常年份赤道太平洋海域东西岸大气环流状况,绘制拉尼娜发生时该区域的大气运动状态示意图;根据所绘示意图,说明赤道太平洋东岸和西岸地区可能出现的气象灾害。

提示:

太平洋海域东岸秘鲁寒流增强,导致海水温度低于气温,空气层结构稳定,对流不易发展,降雨偏少,气候偏干旱。相反,西岸地区降水可能异常增多,常形成洪涝灾害。

活动P102

2.以小组为单位,收集相关资料,讨论厄尔尼诺现象对我国气候、河流等可能带来的影响。

①台风减少。厄尔尼诺现象发生后,西北太平洋热带风暴(台风)的发生次数及在我国沿海登陆次数均较常年减少。

②我国北方夏季易发生高温、干旱。通常在厄尔尼诺现象发生的当年,我国受夏季风影响减弱,雨带偏南,位于我国中部或长江以南地区,而我国北方地区夏季往往容易出现干旱、高温。

③我国南方易发生低温、洪涝。在厄尔尼诺现象发生后的次年,我国南方容易出现洪涝。

活动P102

3.以小组为单位,收集相关资料,讨论拉尼娜现象对我国气候、河流等可能带来的影响。

提示:拉尼娜现象盛期年份,赤道东太平洋海温降低,西太平洋海温升高,导致太平洋副热带高压位置北移,东亚夏季风增强,使我国夏季主要季风雨带向北偏,黄河流域及以北地区多雨,江淮流域少雨的可能性增大。该年份,我国南海和西太平洋的台风次数将比多年平均次数多。

活动P102

探究

2021年我国气候出现明显异常。10月山西还发生严重洪灾,同时南方大范围地区都出现了高达35度以上的气温,局部区域甚至达到了近40度。

探究

今年的气候异常可能与哪种现象有关?

2、拉尼娜现象(超正常)

东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。

对太平洋东西岸气候的影响?

比厄尔尼诺小

对我国气候的影响:

①热带气旋、台风增多。

②东北春夏易出现干旱,气温偏高。

③南方一发生干旱,华北洪涝。

④冬季较寒冷,寒潮多发,南方易出现冻雨,风雪。

海—气相互作用

区域异常

能量交换

水分交换

一般表现

热带太平洋

拉尼娜现象

全球水热平衡

厄尔尼诺现象

影响气候和人类活动

课堂小结

1. 在沃克环流中

A.甲地为高压

B.乙地为低压

C.水平气流由乙地吹向甲地

D.甲地垂直方向气流下沉

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度比多年平均值低0.5 ℃以上,称为“拉尼娜”现象。读沃克环流示意图,回答1-2题。

经典例题

4. 当“拉尼娜”现象发生时,下列地区

降水可能增加的是

①秘鲁沿海 ②我国南方

③北美南部 ④印度尼西亚

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

沃克环流是指正常情况下发生在赤道附近太平洋洋面上的一种热力环流。若某些年份赤道太平洋东部(秘鲁附近)海水大范围持续异常变冷,海水表层温度比多年平均值低0.5 ℃以上,称为“拉尼娜”现象。读沃克环流示意图,回答1-2题。

经典例题

海洋―大气之间进行着广泛的水热交换,海洋向大气输送的热量受其表面水温影响。下图是世界某区域海洋平均每日向大气输送的热量等值线图(单位:×0.484W/㎡)。读图完成3-4题。

经典例题

3.导致甲、乙两区域海―气热量输送差异的因素最可能的是:

A.纬度 B.洋流

C.地形 D.大气环流

海洋―大气之间进行着广泛的水热交换,海洋向大气输送的热量受其表面水温影响。下图是世界某区域海洋平均每日向大气输送的热量等值线图(单位:×0.484W/㎡)。读图完成3-4题。

经典例题

4.从甲到丙等值线数值逐渐增大,这种现象有助于两地

A.缩小温差 B.物种交流

C.水体交换 D.污染净化

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(1)利马西临太平洋,但却降水稀少,被称为“无雨之都”,这现了哪种地域分异规律?分析其临海但却降水稀少的原因。

非地带性(地域分异规律)。地处东南信风带,位于安第斯山脉西侧,处于背风坡,降水少;沿岸秘鲁寒流流经,有降温减湿作用。

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(2)从自然条件分析秘鲁多地发生

泥石流灾害的成因。

厄尔尼诺现象导致秘鲁海域水温高蒸发旺盛,气候异常降水增多,引发暴雨;

地处环太平洋地震带,地质结构不稳定,地表碎屑物较多;地形多山(安第斯山脉纵贯),山高坡陡;(气候干燥,植被覆盖率低;高山冰川融化导致汇水量增加。)

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(3)简述秘鲁应对泥石流灾害可采取的措施。

加强海水温度变化监测、作好天气预报和灾害预警工作;加强植被保护,护坡固土等工程措施;加强防灾宣传教育,提高防灾减灾意识;完善紧急预案,及时疏散人口;协调调动社会资源力量,积极开展救援和灾后重建工作。

课后练习

2020年,秘鲁受“沿海厄尔尼诺现象”影响,遭受严重的洪涝灾害,全国多地遭受暴雨袭击,造成山洪暴发、河水泛滥、许多地方泥石流成灾。

(4)运用厄尔尼诺现象的相关原理,阐述该现象导致秘鲁渔场渔业减产的原因。

厄尔尼诺现象发生时,南半球东南信风减弱,南赤道暖流减弱(信风弱);秘鲁寒流减弱,秘鲁涌升流减弱(涌升流弱);海洋底层营养盐类被带到表层的数量减少,浮游生物减少,鱼类缺乏食物而大量死亡(食物减少),最终导致秘鲁渔场捕鱼量减少。

加强监测和预报

加强地区与国际间的合作

研究并预测其影响

应对措施