统编版高中语文选择性必修中册--第二单元 6.1鲁迅《为了忘却的记念》 课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修中册--第二单元 6.1鲁迅《为了忘却的记念》 课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 816.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-01 20:05:54 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

为了忘却的记念

鲁迅

了解背景

1930年3月2日,“左联”在上海成立,它是由文学研究会、创造社、鲁迅发起的进步青年组成的文学组织。鲁迅在“左联”成立大会上发表了重要讲话并当选为常委。“左联”倡导无产阶级革命文学,并把马克思主义理论作为工作方针,主张“对旧社会和旧势力的斗争必须坚持、持久,而且要注重实力”。白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频均参加了这一进步组织。

此时正值第二次国内革命战争时期。国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂实行反革命文化“围剿” 。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面采取查禁书刊,封书店,逮捕、拘禁、暗杀左翼作家。

1931年1月17日,柔石、白莽等左联的五位青年作家被捕。同年2月7日被秘密枪杀于上海龙华,大批左联作家被通缉,鲁迅也时刻面临被捕的危险境地,但他丝毫不畏反动派的屠刀和淫威。在闻知柔石、白莽等左联的五位青年遇难的消息后发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等强烈抗议和揭露反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子,1933年2月7—8日,鲁迅带着无限的悲愤写下此文。

记住先烈

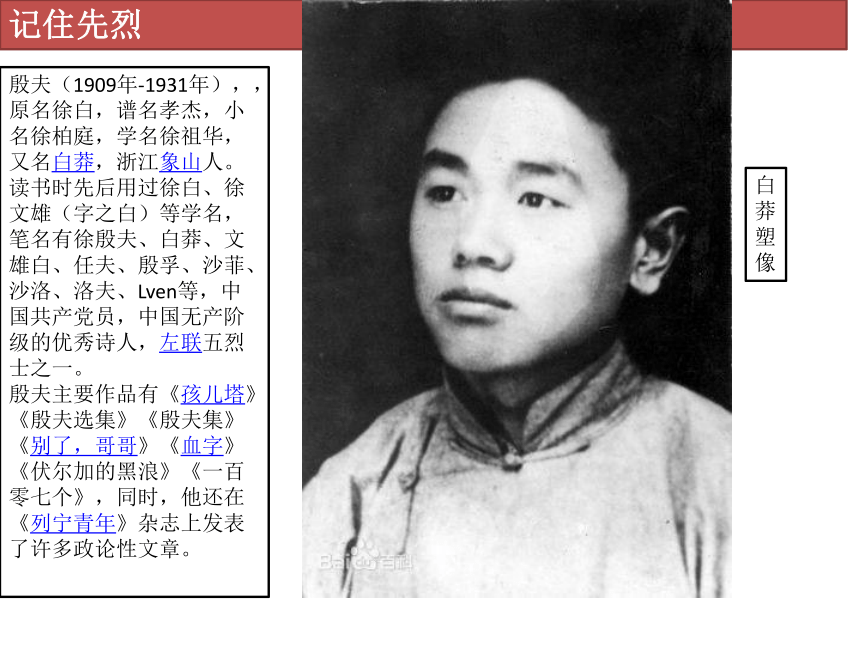

殷夫(1909年-1931年),,原名徐白,谱名孝杰,小名徐柏庭,学名徐祖华,又名白莽,浙江象山人。读书时先后用过徐白、徐文雄(字之白)等学名,笔名有徐殷夫、白莽、文雄白、任夫、殷孚、沙菲、沙洛、洛夫、Lven等,中国共产党员,中国无产阶级的优秀诗人,左联五烈士之一。

殷夫主要作品有《孩儿塔》《殷夫选集》《殷夫集》《别了,哥哥》《血字》《伏尔加的黑浪》《一百零七个》,同时,他还在《列宁青年》杂志上发表了许多政论性文章。

白莽塑像

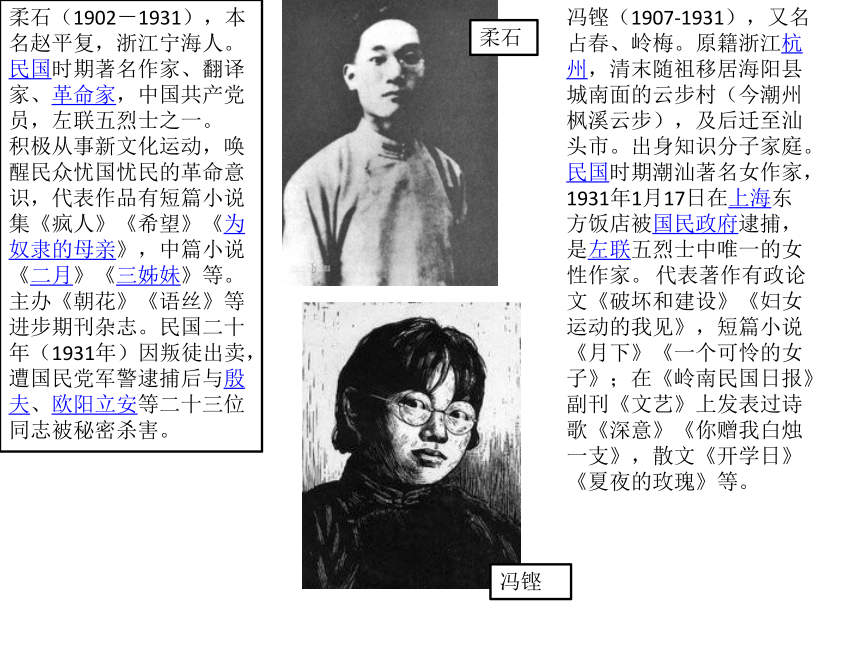

柔石(1902-1931),本名赵平复,浙江宁海人。民国时期著名作家、翻译家、革命家,中国共产党员,左联五烈士之一。

积极从事新文化运动,唤醒民众忧国忧民的革命意识,代表作品有短篇小说集《疯人》《希望》《为奴隶的母亲》,中篇小说《二月》《三姊妹》等。主办《朝花》《语丝》等进步期刊杂志。民国二十年(1931年)因叛徒出卖,遭国民党军警逮捕后与殷夫、欧阳立安等二十三位同志被秘密杀害。

冯铿(1907-1931),又名占春、岭梅。原籍浙江杭州,清末随祖移居海阳县城南面的云步村(今潮州枫溪云步),及后迁至汕头市。出身知识分子家庭。民国时期潮汕著名女作家,1931年1月17日在上海东方饭店被国民政府逮捕,是左联五烈士中唯一的女性作家。 代表著作有政论文《破坏和建设》《妇女运动的我见》,短篇小说《月下》《一个可怜的女子》;在《岭南民国日报》副刊《文艺》上发表过诗歌《深意》《你赠我白烛一支》,散文《开学日》《夏夜的玫瑰》等。

柔石

冯铿

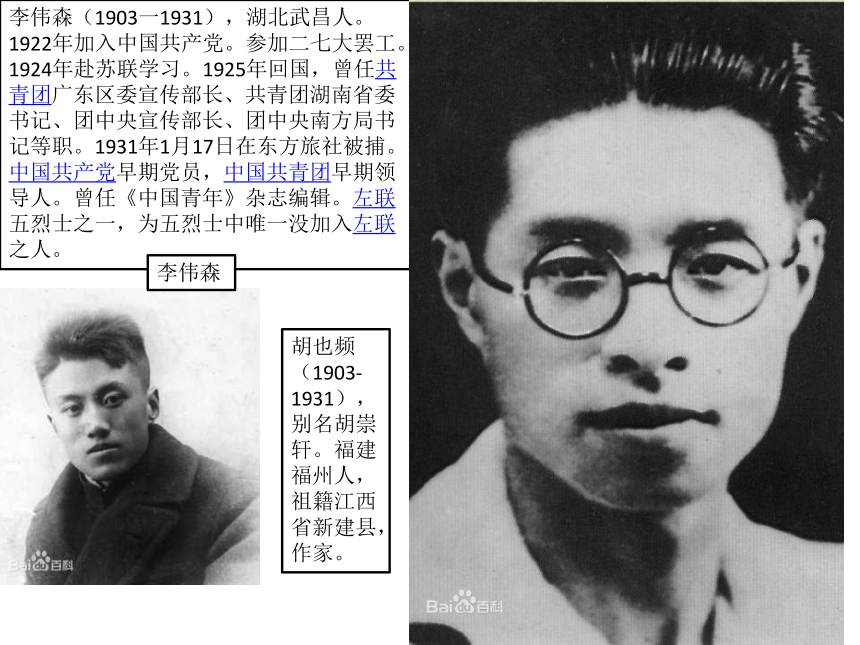

李伟森(1903一1931),湖北武昌人。1922年加入中国共产党。参加二七大罢工。1924年赴苏联学习。1925年回国,曾任共青团广东区委宣传部长、共青团湖南省委书记、团中央宣传部长、团中央南方局书记等职。1931年1月17日在东方旅社被捕。中国共产党早期党员,中国共青团早期领导人。曾任《中国青年》杂志编辑。左联五烈士之一,为五烈士中唯一没加入左联之人。

李伟森

胡也频(1903-1931),别名胡崇轩。福建福州人,祖籍江西省新建县,作家。

徐培根 (1895年-1991年),字石城,浙江象山人,民国陆军二级上将,国防部次长,著名军事理论家。抗战时为五战区参谋长,辅佐李宗仁。三年内战时为白崇禧的参谋长,1949年到台湾后,任阳明山“国防研究院”上将主任十二年。

白莽之兄徐培根

丁玲(1904~1986),原名蒋伟,字冰之,湖南临澧人,毕业于上海大学中国文学系,中共党员,著名作家、社会活动家。1936年11月,到达陕北保安,第一个到延安的文人。代表著作有处女作《梦珂》,长篇小说《太阳照在桑干河上》,短篇小说《莎菲女士的日记》,短篇小说集《在黑暗中》等。

掌握词语

竦(sǒng):通耸 裴(péi)姓 孺(rú:)小孩子

偈(jì):佛经中的唱词 赎(shú):用财物把抵押品换回

欣幸:欣喜而庆幸。 郑重其事:对事情的态度严肃认真。

刚健质朴:坚强有力,朴实而不矫饰。多用来形容人的性格或文艺作品的 风格。

永诀:永别。 依稀:仿佛。 禁锢:束缚;强力限制。

淤积:(水里的泥沙等)沉积。

延口残喘:延长一口残存的呼吸,意为努力挣扎着勉强活下去。P89注②

明珠投暗:比喻怀才不遇。这里比喻好东西落到坏人手里

惴惴(zhuì zhuì〕:忧愁,恐惧。这里是担心的意思。

情随事迁:心情随着事情的变化而变化。

人心惟危:《尚书·大禹谟》里的一句话,意思是人心险恶难测。这里指剥削阶级及其御用文人的骗人、卖友、逐利的卑劣品质。

急于事功:做事急于求成。

涅槃(niè pán):佛教用语,梵文音译,意思是寂灭、解脱,指佛和高僧的逝世,也叫圆寂,指佛教所信奉的超脱生死的最高境界。

囚系:监禁。 累及:牵连。 低眉:低头

积习:长期以来养成的习惯。这里指一有感触就要提笔写诗作文的习惯。

挈妇将雏(chú):携带着妻和孩子。挈,拉住。将,扶着。雏,这里指小孩。

依稀:仿佛、不清晰。 缁(zī)衣:黑色的衣服。

眷眷(juàn juàn):怀念,依依不舍。 拳拳:诚挚恳切。

延口残喘:延长一口残余的呼吸。意思是努力挣扎着勉强活下去。

整体感知

(一)说明写作目的,回忆与白莽的三次见面

(二)回忆与柔石的交往,顺带写冯铿

(三)简述左联成立后对白莽新的了解及白莽柔石的被捕

(四)五烈士遇害的经过,作者遇害和悲愤心情

(五)抒发悲愤心情,揭露社会黑暗,表达革命必胜坚强信息

二、思路结构

三、认识人物

一、题目含义

读第一段和最后一段,分析题目含义

“忘却”二字的特定含义是“将悲哀摆脱,给自己轻松一下”。其二, “夜正长,路也正长”,化悲痛为力量,奋然前行,战取光明。

1.白莽

事迹

作用

作诗译诗;又去跑路;面貌,自我介绍;故意曲译;很悔和我相见;第三次见面才告知真实身份;格言诗。

勤奋;执着;朴实;爱憎分明;直率;成熟;为自由献身。

手法

“见面”为线索。

2.柔石

事迹

作用

手法

自我介绍;弄文学,设朝华社,印书,做稿子和杂务;相信人们是好的;与女性和我一起走路;改变;狱中来信;

直率;勤奋;单纯;传统而善良;上进;机智善良单纯上进;

“硬气和迂”为线索

局部探究

一、五个青年作家同时遇害的时候,上海的报章都“不愿”“不屑”“不敢”载这件事,“不愿”“不屑”“不敢”三者有什么区别?

三者政治态度不同。“不敢”并非“不愿”,只是慑于国民党政府的严酷统治。“不愿”者在国共两党的斗争中取超然立场,不介入政治斗争。“不屑”者则把五个青年作家的遇害看作小事一桩,认为不值得见诸报端。

二、“印书的合同,是明明白白的,但我不愿意到那些不明不白的地方去辩解。”如何理解这里的“不明不白”?

不讲理,混淆黑白,没真事,无正义。

三、为什么要讲《说岳全传》中高僧“坐化”的故事?

说明这白色恐怖的世界,有如秦桧当道的时代,是奴隶们的苦海。高增不愿落入秦桧之手,他有涅槃之法,而鲁迅则有壕堑战术,逃走避居,保存实力,继续作战。

四、要写下去,在中国的现在,还是没有写处的。年青时读向子期《思旧赋》28,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾。然而,现在我懂得了。

我懂得了什么?

司马昭以杀夺手段建立晋朝,政治黑暗腐朽,人们仍有不慎,就有杀身之祸,所以当时的知识分子处在生命毫无保障的境遇之下;如今,国民党反动派制造白色恐怖,推行法西斯黑暗统治,镇压革命人民,疯狂地捕杀爱国人士和革命青年,这与司马氏的高压统治,又是何等相似!向秀处在当时司马氏的高压之下,不能直书其事来表达自己的哀思,所以文章写得短而隐晦,全文仅寥寥二十四句,一百几十个字,却含蓄而有力地抒发了对无辜被害的友人的悼念和哀伤愤激之情,控诉了封建统治者滥杀无辜的罪恶。鲁迅先生自己现在也处于反动统治“禁锢得比罐头还严密”的环境下,正直的人们没有言论自由,自己也只能以隐晦曲折的笔法对革命烈士寄以深情厚意,并以此控诉国民党反动当局杀戮无辜的罪恶。将自己的处境、心情与向子期相比,确有相同之处,所以“现在我懂得了”,自己也有不能写长的同感,“懂得了”向秀悼念无辜而被杀害的友人的心中的悲愤。

五、为什么要将柔石比附为方孝孺?怎样看待他的“迂”?

赞扬柔石刚烈执著的性格,他认定自己的立场是对的,就走下去,死也不怕,决不苟且。从杀害柔石的国民党政府这一面说,他们也犹如明成祖,诛杀无辜,残暴至极。

柔石的“迂” 概括地说,一是自己认准的路,明知吃亏也要走到底;二是跟女性一同走路,过分拘谨;三是不知人心险恶,总以为人们都是好的。

如果说,方孝孺确实迂得可以,那么,柔石的“迂”,实在是一种执著的精神,是一种革命的坚定性,一种不屈不挠的精神,一种自我牺牲的精神。一旦决定改变作品的内容和形式,他就不惜放弃熟悉的一套,不怕从头学。另一处是“终于也敢和女性的同乡或朋友一同走路了,但那距离,却至少总有三四尺的”。柔石相信人们是好的,也是“迂”的表现。

六、夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

如何理解这句话?

运用比喻手法,说明革命斗争的长期性和曲折性,必须摆脱悲哀以进行更有效的战斗,但是坚信反动派必然灭亡,正义事业一定胜利,再来纪念他们。

鉴赏艺术

白描

这篇纪念文字通篇用白描手法,夹叙夹议,真切自然,语言朴实无华,叙事平实无奇,既无华美的词藻,也无新奇的想象,却写得意蕴深广,耐人寻味。

所谓“白描”,原指小说塑造人物采用的一种手法,讲究以简洁的笔墨勾勒人物形象,不用衬托或少用衬托,让人物用自己的语言、行动去“塑造”自己,而作者却要隐蔽起来。它的好处是以少胜多、真切凝炼。

白描手法运用于杂文,主要体现在作者对于人物那些富于思想性格特征的言论和行为的记述,在行文上一般表现为复述和引用,或简明的勾勒。如本篇写柔石和殷夫,并没有全面地描写他们的身世,他们的文学事业,他们的喜怒哀乐;而只是写了他们的几件事、几个生活片断。如写初次与殷夫见面,殷夫来信说“很悔和我相见,他的话多,我的话少,又冷,好像受了一种威压似的”。这简明的一笔,却使人物具象化,表现了殷夫的坦率和青年人常有的自尊。又如写鲁迅与殷夫第三次相见:

“我记得是在一个热天。有人打门了,我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出,衣服和书籍全被没收了,连我送他的那两本;身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,

而必须穿长衣,所以只好这么出汗。……”

这是从殷夫夏天穿厚棉袍说起,交代了他是一个刚从狱里出来的革命者,衣物被没收了,又无夹衫,只好向朋友暂借厚棉袍了。用平淡朴实的文字写出这件有点奇特的事,白描可谓到了逼真的程度,写出了革命者的艰难和乐观的情怀。“彼此都不禁失笑”一语,可以给人无穷的回味。

又如写柔石的“颇有点迂”,相信人们是好的:“我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,‘会这样的么?——不至于此罢?……’”

这几句白描之笔,既表现了柔石憨厚的天性,一身书生气,同时从柔石那天真的言词、笨拙的举动中,也反映了他阅历不深,看待世人过于简单化、表面化的弱点。这些白描无疑溶进了作者的主观感情,使人读后感到柔石确实迂得可爱。

拓展阅读

一、内山完造(1885年—1959年),日本冈山人,1916至1947年一直居住在中国,主要经营内山书店。内山完造是鲁迅先生的挚友,自起汉名邬其山。晚年从事日中友好工作,1959年9月20日在北京协和医院病逝,葬于上海万国公墓。

内山完造自12岁起就先后在大阪和京都的商店当学徒。1913年作为“大学眼药”本店——参天堂派驻上海人员,20多岁的内山完造来到中国,在上海居住达三十五年。起初在上海推销药品,兼售基督教福音书。1916内山完造在日本与美喜子结婚后,携夫人内山美喜子一起赴上海。

1917年内山完造以美喜子的名义在上海开设内山书店,开始销售基督教的福音书,进而销售一般性的日文书籍,再后扩展经营中文书籍。

二十年代后期,书店大量销售包括马列著作在内的进步书籍,发行当时被禁售的鲁迅著作,并代售鲁迅自费出版的《毁灭》等六种进步文学读物。1932年起,内山书店成了鲁迅著作代理发行店,还出售当局禁止的其它进步书籍。书店的顾客除了日本人外,还有不少中国的知识分子和青年学生,尤其是进步青年。

在内山书店,书籍都敞开陈列,读者可随手翻阅,店堂里摆长椅和桌子,读者可坐在那里看书。在书店外的人行道上,设一个茶缸,免费向过往行人供应茶水。内山书店不管金额大小,无论国籍(包括中国人),读者都可以赊账。内山完造对中国人非常友好、平等、和善,一点都没有当时日本人的自以高人一等的态度,赢得了很多中国人的信任和尊敬。内山完造特意创办了教中国人学习日语的日本语学校。

1916年至1947年,内山完造始终居住在虹口。由于二、三十年代的虹口四川北路一带是上海文化界人士居住最集中的地方,内山就结识了不少中国文化界进步人士,并与其中不少人结下了深厚的友谊,如鲁迅、郭沫若、田汉等人。内山完造利用其日本人的身份为中国进步力量作了很多事。他多次掩护、帮助鲁迅等进步作家,四次掩护鲁迅避难,郭沫若、陶行知遭通缉,他帮助避居,周建人、许广平、夏丏尊等被捕,经他悉心营救获释。1932年起,内山书店成了鲁迅著作代理发行店,出售当局禁止出售的左翼进步书籍;他三次帮助鲁迅举办木刻展及一次木刻讲习班;方志敏在狱中写给党中央的报告、北平东北大学地下党等转给鲁迅的信等都由内山书店转交。

1927年10月,鲁迅入住虹口,住在施高塔路(今山阴路)的大陆新村,与内山完造相识。从此,两人友谊甚深,过从甚密,鲁迅与内山书店的关系也非常密切。从1927年10月他首次去内山书店购书到1936年逝世止,他去内山书店五百次以上,购书达千册之多。

鲁迅逝世后,内山完造任治丧委员会委员。还发起募集“鲁迅文学奖”,被聘为《大鲁迅全集》编辑顾问。他写作《活中国的姿态》、《上海谩话》、《上海夜话》等系列。1942年迁居东横浜路松里。1945年10月至1946年4月又搬回千爱里居住。

除了四川北路外,内山书店在南京路还曾有一家分店。1941年太平洋战争爆发,日军进驻租界,原英、美等国的企事业被日军接管,内山完造奉命接管南京路160号的中美图书公司,于是该店就成了内山书店的分店。抗战结束后,南京路的内山书店分店仍由中美图书公司收还(现在是体育用品商店)。

抗战结束后,国民党当局以敌国侨民为由,强令内山完造归国。内山完造回国,四川北路的内山书店作为敌产被没收,改作他用。至此,内山书店停业。

回到东京,内山完造致力于中日友好活动。1950年参加创建日中友好协会。1952年声明反对日本政府与台湾当局相互承认。1954年参加接待新中国第一个访日代表团。1959年,内山以日中友好协会副会长身份来华访问,因脑溢血病逝于北京。依其生前意愿,葬于上海万国公墓(今宋庆龄陵园)。

1980年,内山书店旧址被上海市政府列为市级文物场所。

二、山本初枝

山本初枝(1898-1966),日本女诗人、短歌作者,因其丈夫山本正雄在日清汽船公司当船长,来往于中日之间,遂于1917年到上海居住。同年,内山完造也到上海开办内山书店,两家往来密切。1929年内山完造将书店搬迁至施高塔路(即今山阴路)千爱里3号,恰巧山本初枝也搬家到千爱里4号,两家成为邻居,往来更加频繁。其时鲁迅搬家到北川公寓,离千爱里不远,几乎天天要去内山书店,这样他与山本初枝就不期而遇了。

1931年5月31日,山本初枝的名字首次出现在鲁迅日记里:“山本夫人赠海婴以奈良人形一合。”此后,鲁迅家与山

山本初枝

本家的接触就逐渐多起来。6月2日,内山完造在功德林宴请亲友,鲁迅和山本初枝都应邀出席,其他还有增田涉、郁达夫等。1932年“一二八”事变爆发,鲁迅一家和山本初枝母子都到内山书店楼上避难,他们在一起朝夕相处了一个星期。2月6日,鲁迅一家转移到英租界的内山书店分店避难,山本初枝则返回日本。2月底,山本初枝写信给鲁迅问安,在得到鲁迅报平安的回信后,她写了一首短歌,其中有这样两句:“战火分离各东西,鲁迅无恙心欢喜。”

1932年6月,日清汽船公司解散,山本正雄决定迁回日本,山本初枝就来上海处理搬迁事宜。7月5日她向鲁迅辞行,赠海婴脚踏车一辆,并向鲁迅求字留念。鲁迅当时没有写,后来写了两幅,委托内山完造转寄给山本初枝。

一幅是《一二八战后作》:

战云暂敛残春在,重炮清歌两寂然。

我亦无诗送归棹,但从心底祝平安。

另一幅是《无题》:

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

山本初枝回国后,与鲁迅一直保持通信联系。鲁迅在信中谈及时局,大胆而尖锐,有些话甚至对最亲密的友人也未曾谈起过,说明他对山本初枝是极端信任、毫无保留的。

例如1932年11月7日的信中说:“近来很想写点东西,可是什么也不能写。政府及其鹰犬,把我们封锁起来,几与社会隔绝。”

例如1933年6月25日的信中说:“近来中国式的法西斯开始流行了。朋友中已有一人失踪,一人遭暗杀。此外,可能还有很多人要被暗杀,怎么说,我还活着。只要我还活着,就要拿起笔,去回敬他们的手枪。”

例如1933年7月1日的信中说:“倘用暗杀就可以把人吓倒,暗杀者就会更跋扈起来。他们造谣说,我已逃到青岛,我更非住在上海不可,并且写文章骂他们,还要出版,试看最后到底谁灭亡。”

同样,山本初枝对鲁迅也表示绝对信任,在信中无所不谈,并且非常珍视与鲁迅的友谊。她写了很多怀念鲁迅的短歌,其中就有:

居家在毗邻,鲁迅常与共。

相处又相宜,今思尤有幸。

还有:

浓眉黑须现眼帘,寂寞今夜更怀念。

然而,对于鲁迅和山本初枝这样纯真的友谊,还是有人提出了质疑,认为在内山书店避难的一星期里,可能有不正常的情况发生。这真是要从鸡蛋里挑出骨头来,试想当时避难,十多人挤在楼上,席地而卧,鲁迅和山本初枝各自紧抱着自己的儿子,许广平、周建人等全都在一起,在这样的情况下,怎么可能发生浪漫的事?

还有人甚至拿鲁迅写给山本初枝老师土屋文明的一首《无题》诗作话柄,说这首诗暗藏了鲁迅对山本初枝的感情寄怀。

这首诗是这样写的:

一枝清采妥湘灵,九畹贞风慰独醒。

无奈终输萧艾密,却成迁客播芳馨。

对这首诗的理解,尚需有识之士来解读。但这诗是写给土屋文明的,说它暗藏什么,则完全是无稽之谈。

不错,就像世界上任何男人和女人都有异性朋友一样,鲁迅身边也有不少女性,无论感情好的,友谊深的,仰慕久的,没有一个是出格的。如果硬要说出格,那么只有一个,那就是许广平。但许广平最终成了鲁迅夫人。

许寿裳曾经说过:无论就旧道德或是新道德来说,鲁迅都是无可挑剔的。

(资料来源:王锡荣《鲁迅生平疑案》)

山本初枝赠给鲁迅的全家照

为了忘却的记念

鲁迅

了解背景

1930年3月2日,“左联”在上海成立,它是由文学研究会、创造社、鲁迅发起的进步青年组成的文学组织。鲁迅在“左联”成立大会上发表了重要讲话并当选为常委。“左联”倡导无产阶级革命文学,并把马克思主义理论作为工作方针,主张“对旧社会和旧势力的斗争必须坚持、持久,而且要注重实力”。白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频均参加了这一进步组织。

此时正值第二次国内革命战争时期。国民党反动派配合反革命的军事“围剿”,疯狂实行反革命文化“围剿” 。他们一方面利用反动文人对抗革命文艺运动,一方面采取查禁书刊,封书店,逮捕、拘禁、暗杀左翼作家。

1931年1月17日,柔石、白莽等左联的五位青年作家被捕。同年2月7日被秘密枪杀于上海龙华,大批左联作家被通缉,鲁迅也时刻面临被捕的危险境地,但他丝毫不畏反动派的屠刀和淫威。在闻知柔石、白莽等左联的五位青年遇难的消息后发表《中国无产阶级革命文学和前驱的血》《黑暗中国的文艺界的现状》等强烈抗议和揭露反动派的罪行。在烈士遇难两周年的日子,1933年2月7—8日,鲁迅带着无限的悲愤写下此文。

记住先烈

殷夫(1909年-1931年),,原名徐白,谱名孝杰,小名徐柏庭,学名徐祖华,又名白莽,浙江象山人。读书时先后用过徐白、徐文雄(字之白)等学名,笔名有徐殷夫、白莽、文雄白、任夫、殷孚、沙菲、沙洛、洛夫、Lven等,中国共产党员,中国无产阶级的优秀诗人,左联五烈士之一。

殷夫主要作品有《孩儿塔》《殷夫选集》《殷夫集》《别了,哥哥》《血字》《伏尔加的黑浪》《一百零七个》,同时,他还在《列宁青年》杂志上发表了许多政论性文章。

白莽塑像

柔石(1902-1931),本名赵平复,浙江宁海人。民国时期著名作家、翻译家、革命家,中国共产党员,左联五烈士之一。

积极从事新文化运动,唤醒民众忧国忧民的革命意识,代表作品有短篇小说集《疯人》《希望》《为奴隶的母亲》,中篇小说《二月》《三姊妹》等。主办《朝花》《语丝》等进步期刊杂志。民国二十年(1931年)因叛徒出卖,遭国民党军警逮捕后与殷夫、欧阳立安等二十三位同志被秘密杀害。

冯铿(1907-1931),又名占春、岭梅。原籍浙江杭州,清末随祖移居海阳县城南面的云步村(今潮州枫溪云步),及后迁至汕头市。出身知识分子家庭。民国时期潮汕著名女作家,1931年1月17日在上海东方饭店被国民政府逮捕,是左联五烈士中唯一的女性作家。 代表著作有政论文《破坏和建设》《妇女运动的我见》,短篇小说《月下》《一个可怜的女子》;在《岭南民国日报》副刊《文艺》上发表过诗歌《深意》《你赠我白烛一支》,散文《开学日》《夏夜的玫瑰》等。

柔石

冯铿

李伟森(1903一1931),湖北武昌人。1922年加入中国共产党。参加二七大罢工。1924年赴苏联学习。1925年回国,曾任共青团广东区委宣传部长、共青团湖南省委书记、团中央宣传部长、团中央南方局书记等职。1931年1月17日在东方旅社被捕。中国共产党早期党员,中国共青团早期领导人。曾任《中国青年》杂志编辑。左联五烈士之一,为五烈士中唯一没加入左联之人。

李伟森

胡也频(1903-1931),别名胡崇轩。福建福州人,祖籍江西省新建县,作家。

徐培根 (1895年-1991年),字石城,浙江象山人,民国陆军二级上将,国防部次长,著名军事理论家。抗战时为五战区参谋长,辅佐李宗仁。三年内战时为白崇禧的参谋长,1949年到台湾后,任阳明山“国防研究院”上将主任十二年。

白莽之兄徐培根

丁玲(1904~1986),原名蒋伟,字冰之,湖南临澧人,毕业于上海大学中国文学系,中共党员,著名作家、社会活动家。1936年11月,到达陕北保安,第一个到延安的文人。代表著作有处女作《梦珂》,长篇小说《太阳照在桑干河上》,短篇小说《莎菲女士的日记》,短篇小说集《在黑暗中》等。

掌握词语

竦(sǒng):通耸 裴(péi)姓 孺(rú:)小孩子

偈(jì):佛经中的唱词 赎(shú):用财物把抵押品换回

欣幸:欣喜而庆幸。 郑重其事:对事情的态度严肃认真。

刚健质朴:坚强有力,朴实而不矫饰。多用来形容人的性格或文艺作品的 风格。

永诀:永别。 依稀:仿佛。 禁锢:束缚;强力限制。

淤积:(水里的泥沙等)沉积。

延口残喘:延长一口残存的呼吸,意为努力挣扎着勉强活下去。P89注②

明珠投暗:比喻怀才不遇。这里比喻好东西落到坏人手里

惴惴(zhuì zhuì〕:忧愁,恐惧。这里是担心的意思。

情随事迁:心情随着事情的变化而变化。

人心惟危:《尚书·大禹谟》里的一句话,意思是人心险恶难测。这里指剥削阶级及其御用文人的骗人、卖友、逐利的卑劣品质。

急于事功:做事急于求成。

涅槃(niè pán):佛教用语,梵文音译,意思是寂灭、解脱,指佛和高僧的逝世,也叫圆寂,指佛教所信奉的超脱生死的最高境界。

囚系:监禁。 累及:牵连。 低眉:低头

积习:长期以来养成的习惯。这里指一有感触就要提笔写诗作文的习惯。

挈妇将雏(chú):携带着妻和孩子。挈,拉住。将,扶着。雏,这里指小孩。

依稀:仿佛、不清晰。 缁(zī)衣:黑色的衣服。

眷眷(juàn juàn):怀念,依依不舍。 拳拳:诚挚恳切。

延口残喘:延长一口残余的呼吸。意思是努力挣扎着勉强活下去。

整体感知

(一)说明写作目的,回忆与白莽的三次见面

(二)回忆与柔石的交往,顺带写冯铿

(三)简述左联成立后对白莽新的了解及白莽柔石的被捕

(四)五烈士遇害的经过,作者遇害和悲愤心情

(五)抒发悲愤心情,揭露社会黑暗,表达革命必胜坚强信息

二、思路结构

三、认识人物

一、题目含义

读第一段和最后一段,分析题目含义

“忘却”二字的特定含义是“将悲哀摆脱,给自己轻松一下”。其二, “夜正长,路也正长”,化悲痛为力量,奋然前行,战取光明。

1.白莽

事迹

作用

作诗译诗;又去跑路;面貌,自我介绍;故意曲译;很悔和我相见;第三次见面才告知真实身份;格言诗。

勤奋;执着;朴实;爱憎分明;直率;成熟;为自由献身。

手法

“见面”为线索。

2.柔石

事迹

作用

手法

自我介绍;弄文学,设朝华社,印书,做稿子和杂务;相信人们是好的;与女性和我一起走路;改变;狱中来信;

直率;勤奋;单纯;传统而善良;上进;机智善良单纯上进;

“硬气和迂”为线索

局部探究

一、五个青年作家同时遇害的时候,上海的报章都“不愿”“不屑”“不敢”载这件事,“不愿”“不屑”“不敢”三者有什么区别?

三者政治态度不同。“不敢”并非“不愿”,只是慑于国民党政府的严酷统治。“不愿”者在国共两党的斗争中取超然立场,不介入政治斗争。“不屑”者则把五个青年作家的遇害看作小事一桩,认为不值得见诸报端。

二、“印书的合同,是明明白白的,但我不愿意到那些不明不白的地方去辩解。”如何理解这里的“不明不白”?

不讲理,混淆黑白,没真事,无正义。

三、为什么要讲《说岳全传》中高僧“坐化”的故事?

说明这白色恐怖的世界,有如秦桧当道的时代,是奴隶们的苦海。高增不愿落入秦桧之手,他有涅槃之法,而鲁迅则有壕堑战术,逃走避居,保存实力,继续作战。

四、要写下去,在中国的现在,还是没有写处的。年青时读向子期《思旧赋》28,很怪他为什么只有寥寥的几行,刚开头却又煞了尾。然而,现在我懂得了。

我懂得了什么?

司马昭以杀夺手段建立晋朝,政治黑暗腐朽,人们仍有不慎,就有杀身之祸,所以当时的知识分子处在生命毫无保障的境遇之下;如今,国民党反动派制造白色恐怖,推行法西斯黑暗统治,镇压革命人民,疯狂地捕杀爱国人士和革命青年,这与司马氏的高压统治,又是何等相似!向秀处在当时司马氏的高压之下,不能直书其事来表达自己的哀思,所以文章写得短而隐晦,全文仅寥寥二十四句,一百几十个字,却含蓄而有力地抒发了对无辜被害的友人的悼念和哀伤愤激之情,控诉了封建统治者滥杀无辜的罪恶。鲁迅先生自己现在也处于反动统治“禁锢得比罐头还严密”的环境下,正直的人们没有言论自由,自己也只能以隐晦曲折的笔法对革命烈士寄以深情厚意,并以此控诉国民党反动当局杀戮无辜的罪恶。将自己的处境、心情与向子期相比,确有相同之处,所以“现在我懂得了”,自己也有不能写长的同感,“懂得了”向秀悼念无辜而被杀害的友人的心中的悲愤。

五、为什么要将柔石比附为方孝孺?怎样看待他的“迂”?

赞扬柔石刚烈执著的性格,他认定自己的立场是对的,就走下去,死也不怕,决不苟且。从杀害柔石的国民党政府这一面说,他们也犹如明成祖,诛杀无辜,残暴至极。

柔石的“迂” 概括地说,一是自己认准的路,明知吃亏也要走到底;二是跟女性一同走路,过分拘谨;三是不知人心险恶,总以为人们都是好的。

如果说,方孝孺确实迂得可以,那么,柔石的“迂”,实在是一种执著的精神,是一种革命的坚定性,一种不屈不挠的精神,一种自我牺牲的精神。一旦决定改变作品的内容和形式,他就不惜放弃熟悉的一套,不怕从头学。另一处是“终于也敢和女性的同乡或朋友一同走路了,但那距离,却至少总有三四尺的”。柔石相信人们是好的,也是“迂”的表现。

六、夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起他们,再说他们的时候的。……

如何理解这句话?

运用比喻手法,说明革命斗争的长期性和曲折性,必须摆脱悲哀以进行更有效的战斗,但是坚信反动派必然灭亡,正义事业一定胜利,再来纪念他们。

鉴赏艺术

白描

这篇纪念文字通篇用白描手法,夹叙夹议,真切自然,语言朴实无华,叙事平实无奇,既无华美的词藻,也无新奇的想象,却写得意蕴深广,耐人寻味。

所谓“白描”,原指小说塑造人物采用的一种手法,讲究以简洁的笔墨勾勒人物形象,不用衬托或少用衬托,让人物用自己的语言、行动去“塑造”自己,而作者却要隐蔽起来。它的好处是以少胜多、真切凝炼。

白描手法运用于杂文,主要体现在作者对于人物那些富于思想性格特征的言论和行为的记述,在行文上一般表现为复述和引用,或简明的勾勒。如本篇写柔石和殷夫,并没有全面地描写他们的身世,他们的文学事业,他们的喜怒哀乐;而只是写了他们的几件事、几个生活片断。如写初次与殷夫见面,殷夫来信说“很悔和我相见,他的话多,我的话少,又冷,好像受了一种威压似的”。这简明的一笔,却使人物具象化,表现了殷夫的坦率和青年人常有的自尊。又如写鲁迅与殷夫第三次相见:

“我记得是在一个热天。有人打门了,我去开门时,来的就是白莽,却穿着一件厚棉袍,汗流满面,彼此都不禁失笑。这时他才告诉我他是一个革命者,刚由被捕而释出,衣服和书籍全被没收了,连我送他的那两本;身上的袍子是从朋友那里借来的,没有夹衫,

而必须穿长衣,所以只好这么出汗。……”

这是从殷夫夏天穿厚棉袍说起,交代了他是一个刚从狱里出来的革命者,衣物被没收了,又无夹衫,只好向朋友暂借厚棉袍了。用平淡朴实的文字写出这件有点奇特的事,白描可谓到了逼真的程度,写出了革命者的艰难和乐观的情怀。“彼此都不禁失笑”一语,可以给人无穷的回味。

又如写柔石的“颇有点迂”,相信人们是好的:“我有时谈到人会怎样的骗人,怎样的卖友,怎样的吮血,他就前额亮晶晶的,惊疑地圆睁了近视的眼睛,抗议道,‘会这样的么?——不至于此罢?……’”

这几句白描之笔,既表现了柔石憨厚的天性,一身书生气,同时从柔石那天真的言词、笨拙的举动中,也反映了他阅历不深,看待世人过于简单化、表面化的弱点。这些白描无疑溶进了作者的主观感情,使人读后感到柔石确实迂得可爱。

拓展阅读

一、内山完造(1885年—1959年),日本冈山人,1916至1947年一直居住在中国,主要经营内山书店。内山完造是鲁迅先生的挚友,自起汉名邬其山。晚年从事日中友好工作,1959年9月20日在北京协和医院病逝,葬于上海万国公墓。

内山完造自12岁起就先后在大阪和京都的商店当学徒。1913年作为“大学眼药”本店——参天堂派驻上海人员,20多岁的内山完造来到中国,在上海居住达三十五年。起初在上海推销药品,兼售基督教福音书。1916内山完造在日本与美喜子结婚后,携夫人内山美喜子一起赴上海。

1917年内山完造以美喜子的名义在上海开设内山书店,开始销售基督教的福音书,进而销售一般性的日文书籍,再后扩展经营中文书籍。

二十年代后期,书店大量销售包括马列著作在内的进步书籍,发行当时被禁售的鲁迅著作,并代售鲁迅自费出版的《毁灭》等六种进步文学读物。1932年起,内山书店成了鲁迅著作代理发行店,还出售当局禁止的其它进步书籍。书店的顾客除了日本人外,还有不少中国的知识分子和青年学生,尤其是进步青年。

在内山书店,书籍都敞开陈列,读者可随手翻阅,店堂里摆长椅和桌子,读者可坐在那里看书。在书店外的人行道上,设一个茶缸,免费向过往行人供应茶水。内山书店不管金额大小,无论国籍(包括中国人),读者都可以赊账。内山完造对中国人非常友好、平等、和善,一点都没有当时日本人的自以高人一等的态度,赢得了很多中国人的信任和尊敬。内山完造特意创办了教中国人学习日语的日本语学校。

1916年至1947年,内山完造始终居住在虹口。由于二、三十年代的虹口四川北路一带是上海文化界人士居住最集中的地方,内山就结识了不少中国文化界进步人士,并与其中不少人结下了深厚的友谊,如鲁迅、郭沫若、田汉等人。内山完造利用其日本人的身份为中国进步力量作了很多事。他多次掩护、帮助鲁迅等进步作家,四次掩护鲁迅避难,郭沫若、陶行知遭通缉,他帮助避居,周建人、许广平、夏丏尊等被捕,经他悉心营救获释。1932年起,内山书店成了鲁迅著作代理发行店,出售当局禁止出售的左翼进步书籍;他三次帮助鲁迅举办木刻展及一次木刻讲习班;方志敏在狱中写给党中央的报告、北平东北大学地下党等转给鲁迅的信等都由内山书店转交。

1927年10月,鲁迅入住虹口,住在施高塔路(今山阴路)的大陆新村,与内山完造相识。从此,两人友谊甚深,过从甚密,鲁迅与内山书店的关系也非常密切。从1927年10月他首次去内山书店购书到1936年逝世止,他去内山书店五百次以上,购书达千册之多。

鲁迅逝世后,内山完造任治丧委员会委员。还发起募集“鲁迅文学奖”,被聘为《大鲁迅全集》编辑顾问。他写作《活中国的姿态》、《上海谩话》、《上海夜话》等系列。1942年迁居东横浜路松里。1945年10月至1946年4月又搬回千爱里居住。

除了四川北路外,内山书店在南京路还曾有一家分店。1941年太平洋战争爆发,日军进驻租界,原英、美等国的企事业被日军接管,内山完造奉命接管南京路160号的中美图书公司,于是该店就成了内山书店的分店。抗战结束后,南京路的内山书店分店仍由中美图书公司收还(现在是体育用品商店)。

抗战结束后,国民党当局以敌国侨民为由,强令内山完造归国。内山完造回国,四川北路的内山书店作为敌产被没收,改作他用。至此,内山书店停业。

回到东京,内山完造致力于中日友好活动。1950年参加创建日中友好协会。1952年声明反对日本政府与台湾当局相互承认。1954年参加接待新中国第一个访日代表团。1959年,内山以日中友好协会副会长身份来华访问,因脑溢血病逝于北京。依其生前意愿,葬于上海万国公墓(今宋庆龄陵园)。

1980年,内山书店旧址被上海市政府列为市级文物场所。

二、山本初枝

山本初枝(1898-1966),日本女诗人、短歌作者,因其丈夫山本正雄在日清汽船公司当船长,来往于中日之间,遂于1917年到上海居住。同年,内山完造也到上海开办内山书店,两家往来密切。1929年内山完造将书店搬迁至施高塔路(即今山阴路)千爱里3号,恰巧山本初枝也搬家到千爱里4号,两家成为邻居,往来更加频繁。其时鲁迅搬家到北川公寓,离千爱里不远,几乎天天要去内山书店,这样他与山本初枝就不期而遇了。

1931年5月31日,山本初枝的名字首次出现在鲁迅日记里:“山本夫人赠海婴以奈良人形一合。”此后,鲁迅家与山

山本初枝

本家的接触就逐渐多起来。6月2日,内山完造在功德林宴请亲友,鲁迅和山本初枝都应邀出席,其他还有增田涉、郁达夫等。1932年“一二八”事变爆发,鲁迅一家和山本初枝母子都到内山书店楼上避难,他们在一起朝夕相处了一个星期。2月6日,鲁迅一家转移到英租界的内山书店分店避难,山本初枝则返回日本。2月底,山本初枝写信给鲁迅问安,在得到鲁迅报平安的回信后,她写了一首短歌,其中有这样两句:“战火分离各东西,鲁迅无恙心欢喜。”

1932年6月,日清汽船公司解散,山本正雄决定迁回日本,山本初枝就来上海处理搬迁事宜。7月5日她向鲁迅辞行,赠海婴脚踏车一辆,并向鲁迅求字留念。鲁迅当时没有写,后来写了两幅,委托内山完造转寄给山本初枝。

一幅是《一二八战后作》:

战云暂敛残春在,重炮清歌两寂然。

我亦无诗送归棹,但从心底祝平安。

另一幅是《无题》:

惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣。

山本初枝回国后,与鲁迅一直保持通信联系。鲁迅在信中谈及时局,大胆而尖锐,有些话甚至对最亲密的友人也未曾谈起过,说明他对山本初枝是极端信任、毫无保留的。

例如1932年11月7日的信中说:“近来很想写点东西,可是什么也不能写。政府及其鹰犬,把我们封锁起来,几与社会隔绝。”

例如1933年6月25日的信中说:“近来中国式的法西斯开始流行了。朋友中已有一人失踪,一人遭暗杀。此外,可能还有很多人要被暗杀,怎么说,我还活着。只要我还活着,就要拿起笔,去回敬他们的手枪。”

例如1933年7月1日的信中说:“倘用暗杀就可以把人吓倒,暗杀者就会更跋扈起来。他们造谣说,我已逃到青岛,我更非住在上海不可,并且写文章骂他们,还要出版,试看最后到底谁灭亡。”

同样,山本初枝对鲁迅也表示绝对信任,在信中无所不谈,并且非常珍视与鲁迅的友谊。她写了很多怀念鲁迅的短歌,其中就有:

居家在毗邻,鲁迅常与共。

相处又相宜,今思尤有幸。

还有:

浓眉黑须现眼帘,寂寞今夜更怀念。

然而,对于鲁迅和山本初枝这样纯真的友谊,还是有人提出了质疑,认为在内山书店避难的一星期里,可能有不正常的情况发生。这真是要从鸡蛋里挑出骨头来,试想当时避难,十多人挤在楼上,席地而卧,鲁迅和山本初枝各自紧抱着自己的儿子,许广平、周建人等全都在一起,在这样的情况下,怎么可能发生浪漫的事?

还有人甚至拿鲁迅写给山本初枝老师土屋文明的一首《无题》诗作话柄,说这首诗暗藏了鲁迅对山本初枝的感情寄怀。

这首诗是这样写的:

一枝清采妥湘灵,九畹贞风慰独醒。

无奈终输萧艾密,却成迁客播芳馨。

对这首诗的理解,尚需有识之士来解读。但这诗是写给土屋文明的,说它暗藏什么,则完全是无稽之谈。

不错,就像世界上任何男人和女人都有异性朋友一样,鲁迅身边也有不少女性,无论感情好的,友谊深的,仰慕久的,没有一个是出格的。如果硬要说出格,那么只有一个,那就是许广平。但许广平最终成了鲁迅夫人。

许寿裳曾经说过:无论就旧道德或是新道德来说,鲁迅都是无可挑剔的。

(资料来源:王锡荣《鲁迅生平疑案》)

山本初枝赠给鲁迅的全家照