鲁教版(五四制)地理六年级上册 1.2 地球的运动 第2课时 地球的公转教案

文档属性

| 名称 | 鲁教版(五四制)地理六年级上册 1.2 地球的运动 第2课时 地球的公转教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 996.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-10-01 20:42:46 | ||

图片预览

文档简介

“地球的公转”教学设计

教材分析

地球是地理课程学习的基础,也是学习中学地理的重点、难点和关键,有利于激发学生的学习兴趣,培养学生正确的空间方位感,启迪学生的空间思维和想象能力。本节是第一章第二节《地球的运动》第二课时,是非常难学的一节课。考虑到学生的实际,首先从两种运动形式的比较出发,随后利用地球仪、台灯、地球运行仪等直观教具演示,采用学生观察、演示、分析、读图等方法,走近生活实际,观察身边的现象,从感性认识上升到理性认识,正确理解地球公转运动产生的现象,四季变化和不同纬度地区热量的差异,初步懂得地球运动与地理现象之间的因果关系,树立正确的观点。

学情分析

初一学生学习地理兴趣浓厚,积极性高,课堂思维比较活跃。通过观察、地球仪演示实验,由身边的事物感知现象,启发学生思维,总结归纳学习知识,提高能力,使每位学生都有收获。难在学生空间想象能力较弱,无法真正理解太阳直射点的回归运动,在教学中要利用对比和比较法,联系生活实际和体验,吸引学生注意力,调动积极性,不断引导,培养参与意识,激发学习兴趣,为学生创造动手操作的机会,提高分析、解决问题的能力。

教学目标

(1)知道、理解地球的公转运动及其产生的现象。

(2)能运用地球仪演示公转运动和四季变化的关系。。

(3)树立正确的空间概念,培养学生的思维想象能力。

教学重、难点

重点:地球公转的特点、二分二至日时太阳照射情况的差异和产生四季的原因。

难点:理解公转过程中太阳直射点的回归运动,建立四季变化的逻辑关系。

教学方法 观察、演示实验操作,对比和比较法、启发分析读图等

资源运用 地球仪、台灯、地球运行仪、多媒体课件PPT

课时安排 1课时

教学过程

由图片和美文诗句,导入新课:

“春游芳草地,夏赏绿荷池,秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。”(教师一边出示图,一边叙述)

同学们,我们每年都在感受着四季变化的无穷魅力,四季变化让我们的生活变得多姿多彩。那么产生四季变化的原因是什么呢?

设计意图:展示图片和美文诗句,反问引出课题,激发求知欲望和兴趣,引起学生思考

承转:这节课让我们通过了解地球公转运动,探究产生四季的原因,揭示人类居住地----地球在宇宙中的奥秘。

出示本节课的教学目标(知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三方面)

新课学习:

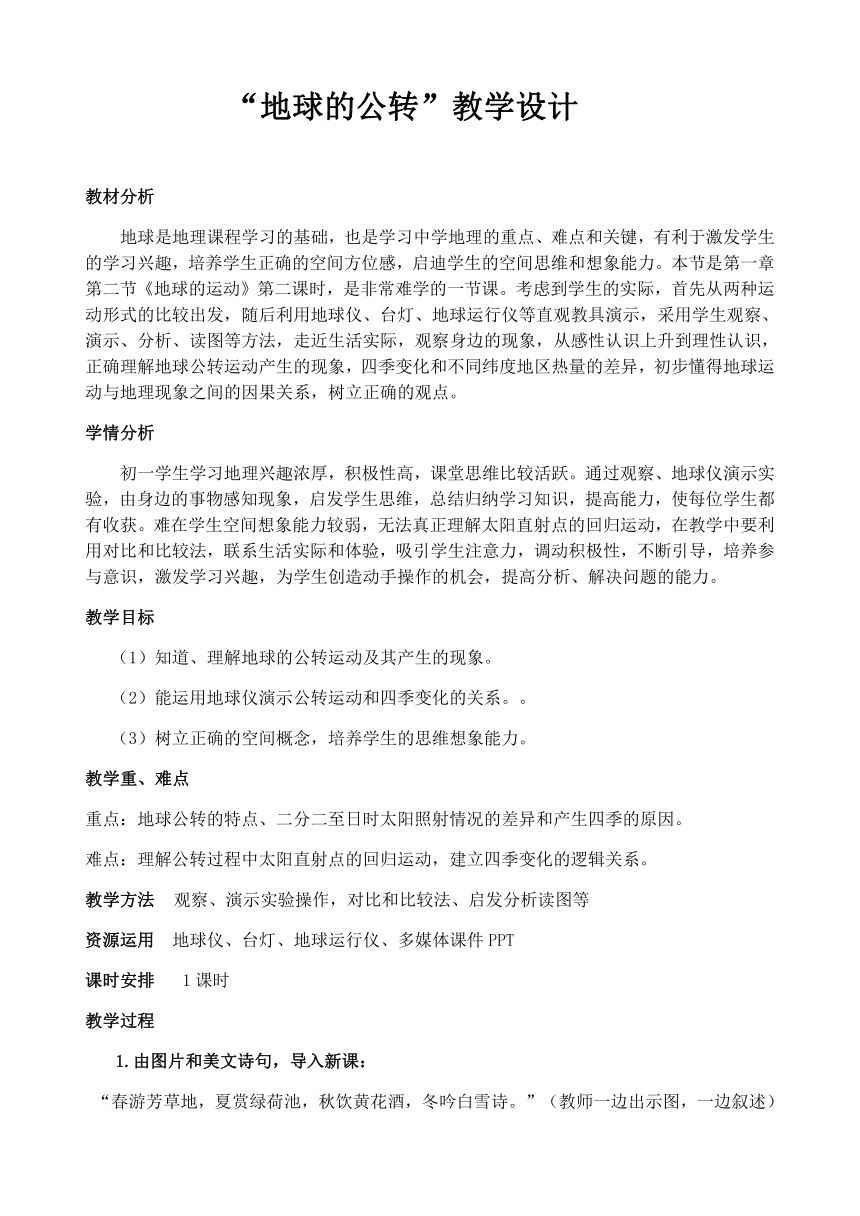

3.我会观察:理解地球公转的特点

观察地球自转和公转示意图,完成下列表格。(自主探究学习,学生回答)

自转 公转

转动的轴 地轴 太阳

方向 自西向东

周期 一天 一年

产生现象 昼夜更替 四季变化

设计意图:温故而知新。通过观察示意图,对比自转和公转运动的差异,主要明确二者的共同点。为下面学习新内容做好铺垫。

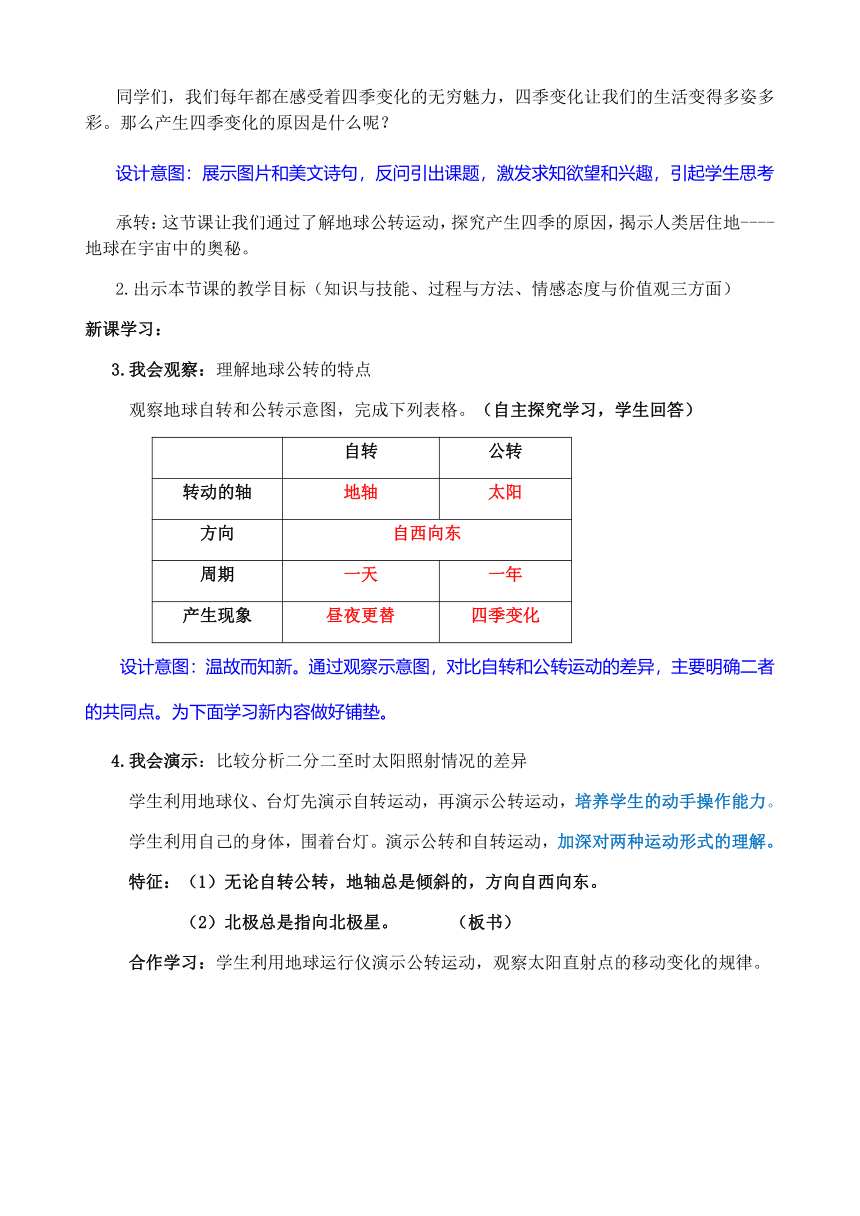

4.我会演示:比较分析二分二至时太阳照射情况的差异

学生利用地球仪、台灯先演示自转运动,再演示公转运动,培养学生的动手操作能力。

学生利用自己的身体,围着台灯。演示公转和自转运动,加深对两种运动形式的理解。

特征:(1)无论自转公转,地轴总是倾斜的,方向自西向东。

(2)北极总是指向北极星。 (板书)

合作学习:学生利用地球运行仪演示公转运动,观察太阳直射点的移动变化的规律。

问题:让地球仪停在轨道上春分、夏至、秋分、冬至的位置,注意观察太阳分别直射哪条纬线? (教师在白板上手画公转运动示意图)

教师出示:动画----地球的公转运动视频(全图、俯视图、侧视图)

设计意图:让学生从不同的角度观察公转运动的特点,通过引导,得出结论。

教师提问:假如地球公转运动中的地轴是垂直于公转轨道平面的,地球表面某地能不能形成四季?

设计意图:引起学生思考,培养逆向思维的习惯,让学生明白公转的决定作用。

5.我发现:随着地球公转一周,太阳直射点在________(纬线)和________(纬线)之间往返移动。 (学生发现,答:南回归线、北回归线)

6.对比下列三幅图,观察太阳直射点移动的位置和时间:

A 图 B 图 C 图

学生观察、对比、归纳回答:

A: 太阳直射点在赤道上,3月21日或9月23日;

B: 太阳直射点在北回归线上,6月22日

C: 太阳直射点在南回归线上,12月22日

设计意图:引起学生对比分析,观察太阳直射点所指示的位置,同时看南北两极的现象,确定所在的日期。

7.季节的划分:(提问学生,回答)

季节 时间(月份) 北半球获得的热量情况

夏季 6.7.8 最多

秋季 9.10.11 比夏季少,比冬季多

冬季 12.1.2 最少

春季 3.4.5 比冬季多,比夏季少

教师提问:南半球呢?-------南半球与北半球正好相反(学生回答)

设计意图:联系生活实际,明确四季的划分依据和时间,树立全球观念。

8.走近生活、我会描述:知道四季产生的原因

联系生活谈体验:以咸阳为例,观察同一地方不同时期的中午,太阳升得高度、所照射的物体影子长度的变化。

提问学生:一天中,咸阳地区什么时候感觉比较热?(早晨、中午、傍晚)

什么时候太阳看起来比较高?(早晨、正午、傍晚)

一年中,正午太阳高低与影子长短比较 (学生回答:夏至、冬至)

设计意图:联系生活,体现“学习生活中的地理,学习对学生终身发展有用的地理”。将乡土地理引入课堂,了解家乡的四季变化和特点,学以致用。

9.解答问题,练习运用:

天安门广场升旗时间表

日期 1.22 2.22 3.22 4.22 5.22 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22

升旗 7:31 6:58 6:15 5:27 4:54 4:46 5:03 5:32 6:01 6:31 7:06 7:32

降旗 17:21 17:57 18:27 18:59 19:28 19:46 19:37 19:02 18:12 17:25 16:53 16:52

读表格内容,有什么变化规律?(提问学生,举手回答)

答:白昼时间长短不同,夏至最长15小时,冬至最短9小时20分。

设计意图:联系生活,通过升旗和降旗的时间,体验昼夜长短的变化。

课堂小结:我的启示(学生回答,教师总结并板书)

正午太阳高度角

太阳直射点移动 地面得到太阳光热的多少 我们感到冷热不同

白昼的长短变化 (四季的变化)

所以:正因为地表得到太阳光热不同,使我们感觉到春天温暖、夏季炎热;秋天凉爽,冬季寒冷。从而形成了春、夏、秋、冬四季的变化。(教师叙述)

总结北半球二分二至日太阳直射的规律:

节气 春分 夏至 秋分 冬至

时间(日期) 3.21前后 6.22前后 9.23前后 12.22前后

太阳直射点的纬度 赤道 北回归线 赤道 南回归线

正午太阳高度角 一般 最高 一般 最低

白昼时间 昼夜平分 白昼最长 昼夜平分 白昼最短

地面得到的光热 居中 最多 居中 最少

教师承转:同学们,这节课我们也找到了探索地球奥秘的金钥匙,那就是要用智慧的眼睛观察生活,勇于探索质疑,寻找揭示大自然的奥秘。地球的自转和公转仅仅是目前人类在太阳系范围内对地球运动的认识,如果坐上宇宙飞船,飞出太阳系,站在银河系的角度,站在河外星系的角度,站到我们远没有了解到的宇宙中,地球又在做什么运动?

天文科学家探索宇宙,寻找地球起源真相、探究地球发展演化,追寻梦想的脚步还在继续。我们相信,有在坐的每一位同学,以后的世界还会精彩!

课堂练习:

1.地球上产生昼夜更替的原因是( )

A 地球的自转 B 地球的公转

C 地球是一个不透明的球体 D 地球公转时地轴的方向保持不变

2.每年北半球的12、1、2三个月是四季中的( )

A 春季 B 夏季 C 秋季 D 冬季

3.太阳直射所能到达的最北界线是( )

A 南极圈 B 南回归线 C 北回归线 D 北极圈

读地球公转示意图,完成下列各题。

(1)地球在轨道上运动一周所需的时间是________。

(2)当地球运动到A点时,北半球的节气是________,此时太阳直射在________(纬线)上。

(3)当地球运动到________点时,太阳直射在________(纬线)上,此时全球各地昼夜等长。

(4)当咸阳地区一年中正午物体的影子最短的时候,地球运动到图中的______位置(用字母表示)。

5.想一想:读图,根据你的生活体验。想一想一年中房屋内影子的长度有什么变化规律?

布置作业:优化设计P11 3----6题

教学后反思:

本节课以优美的四季景色图片配以生动的诗文描述导入,点明了这节课我们要学习的主要内容----“地球的公转运动形成了四季的变化”,引人入胜。讲授时,分别用“我会观察、我会演示、合作学习、走进生活、我的启示”五个环节,帮助学生理解地球的公转运动产生的现象,层层递进,由观察到体验,结合实际,轻而易举的突破了难点,学生兴趣盎然,顺利完成教学任务。

亚里士多德曾经说过“告诉我的我会忘记,给我看的我会记住,让我参与的我会理解”让学生上台利用地球仪演示地球的自转和公转,提高学生的学习兴趣,增强了课堂教学效果,还锻炼了学生的动手操作和观察能力,培养了良好的思维习惯。

演示操作、对比、比较法和读图分析的使用是本节课的一大亮点。通过图示对比,能够化抽象为具体,变复杂为简单,利用地理教具,联系生活实际,体现出“学习身边的地理,学习对生活有用的地理”的理念。特别是对比和比较法运用贯穿始终,先四季景观诗文;再自转与公转;又直射点的移动规律;再次让观察一天和一年中物体影子的变化推断太阳高度角的变化;并运用图表探讨分析天安门广场升旗仪式的时间变化,得出昼夜长短变化规律。先后五次对比,敢于质疑,勇于探索,启迪了学生的思维,培养了学生的分析问题和解决问题的能力。

教材分析

地球是地理课程学习的基础,也是学习中学地理的重点、难点和关键,有利于激发学生的学习兴趣,培养学生正确的空间方位感,启迪学生的空间思维和想象能力。本节是第一章第二节《地球的运动》第二课时,是非常难学的一节课。考虑到学生的实际,首先从两种运动形式的比较出发,随后利用地球仪、台灯、地球运行仪等直观教具演示,采用学生观察、演示、分析、读图等方法,走近生活实际,观察身边的现象,从感性认识上升到理性认识,正确理解地球公转运动产生的现象,四季变化和不同纬度地区热量的差异,初步懂得地球运动与地理现象之间的因果关系,树立正确的观点。

学情分析

初一学生学习地理兴趣浓厚,积极性高,课堂思维比较活跃。通过观察、地球仪演示实验,由身边的事物感知现象,启发学生思维,总结归纳学习知识,提高能力,使每位学生都有收获。难在学生空间想象能力较弱,无法真正理解太阳直射点的回归运动,在教学中要利用对比和比较法,联系生活实际和体验,吸引学生注意力,调动积极性,不断引导,培养参与意识,激发学习兴趣,为学生创造动手操作的机会,提高分析、解决问题的能力。

教学目标

(1)知道、理解地球的公转运动及其产生的现象。

(2)能运用地球仪演示公转运动和四季变化的关系。。

(3)树立正确的空间概念,培养学生的思维想象能力。

教学重、难点

重点:地球公转的特点、二分二至日时太阳照射情况的差异和产生四季的原因。

难点:理解公转过程中太阳直射点的回归运动,建立四季变化的逻辑关系。

教学方法 观察、演示实验操作,对比和比较法、启发分析读图等

资源运用 地球仪、台灯、地球运行仪、多媒体课件PPT

课时安排 1课时

教学过程

由图片和美文诗句,导入新课:

“春游芳草地,夏赏绿荷池,秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。”(教师一边出示图,一边叙述)

同学们,我们每年都在感受着四季变化的无穷魅力,四季变化让我们的生活变得多姿多彩。那么产生四季变化的原因是什么呢?

设计意图:展示图片和美文诗句,反问引出课题,激发求知欲望和兴趣,引起学生思考

承转:这节课让我们通过了解地球公转运动,探究产生四季的原因,揭示人类居住地----地球在宇宙中的奥秘。

出示本节课的教学目标(知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三方面)

新课学习:

3.我会观察:理解地球公转的特点

观察地球自转和公转示意图,完成下列表格。(自主探究学习,学生回答)

自转 公转

转动的轴 地轴 太阳

方向 自西向东

周期 一天 一年

产生现象 昼夜更替 四季变化

设计意图:温故而知新。通过观察示意图,对比自转和公转运动的差异,主要明确二者的共同点。为下面学习新内容做好铺垫。

4.我会演示:比较分析二分二至时太阳照射情况的差异

学生利用地球仪、台灯先演示自转运动,再演示公转运动,培养学生的动手操作能力。

学生利用自己的身体,围着台灯。演示公转和自转运动,加深对两种运动形式的理解。

特征:(1)无论自转公转,地轴总是倾斜的,方向自西向东。

(2)北极总是指向北极星。 (板书)

合作学习:学生利用地球运行仪演示公转运动,观察太阳直射点的移动变化的规律。

问题:让地球仪停在轨道上春分、夏至、秋分、冬至的位置,注意观察太阳分别直射哪条纬线? (教师在白板上手画公转运动示意图)

教师出示:动画----地球的公转运动视频(全图、俯视图、侧视图)

设计意图:让学生从不同的角度观察公转运动的特点,通过引导,得出结论。

教师提问:假如地球公转运动中的地轴是垂直于公转轨道平面的,地球表面某地能不能形成四季?

设计意图:引起学生思考,培养逆向思维的习惯,让学生明白公转的决定作用。

5.我发现:随着地球公转一周,太阳直射点在________(纬线)和________(纬线)之间往返移动。 (学生发现,答:南回归线、北回归线)

6.对比下列三幅图,观察太阳直射点移动的位置和时间:

A 图 B 图 C 图

学生观察、对比、归纳回答:

A: 太阳直射点在赤道上,3月21日或9月23日;

B: 太阳直射点在北回归线上,6月22日

C: 太阳直射点在南回归线上,12月22日

设计意图:引起学生对比分析,观察太阳直射点所指示的位置,同时看南北两极的现象,确定所在的日期。

7.季节的划分:(提问学生,回答)

季节 时间(月份) 北半球获得的热量情况

夏季 6.7.8 最多

秋季 9.10.11 比夏季少,比冬季多

冬季 12.1.2 最少

春季 3.4.5 比冬季多,比夏季少

教师提问:南半球呢?-------南半球与北半球正好相反(学生回答)

设计意图:联系生活实际,明确四季的划分依据和时间,树立全球观念。

8.走近生活、我会描述:知道四季产生的原因

联系生活谈体验:以咸阳为例,观察同一地方不同时期的中午,太阳升得高度、所照射的物体影子长度的变化。

提问学生:一天中,咸阳地区什么时候感觉比较热?(早晨、中午、傍晚)

什么时候太阳看起来比较高?(早晨、正午、傍晚)

一年中,正午太阳高低与影子长短比较 (学生回答:夏至、冬至)

设计意图:联系生活,体现“学习生活中的地理,学习对学生终身发展有用的地理”。将乡土地理引入课堂,了解家乡的四季变化和特点,学以致用。

9.解答问题,练习运用:

天安门广场升旗时间表

日期 1.22 2.22 3.22 4.22 5.22 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 11.22 12.22

升旗 7:31 6:58 6:15 5:27 4:54 4:46 5:03 5:32 6:01 6:31 7:06 7:32

降旗 17:21 17:57 18:27 18:59 19:28 19:46 19:37 19:02 18:12 17:25 16:53 16:52

读表格内容,有什么变化规律?(提问学生,举手回答)

答:白昼时间长短不同,夏至最长15小时,冬至最短9小时20分。

设计意图:联系生活,通过升旗和降旗的时间,体验昼夜长短的变化。

课堂小结:我的启示(学生回答,教师总结并板书)

正午太阳高度角

太阳直射点移动 地面得到太阳光热的多少 我们感到冷热不同

白昼的长短变化 (四季的变化)

所以:正因为地表得到太阳光热不同,使我们感觉到春天温暖、夏季炎热;秋天凉爽,冬季寒冷。从而形成了春、夏、秋、冬四季的变化。(教师叙述)

总结北半球二分二至日太阳直射的规律:

节气 春分 夏至 秋分 冬至

时间(日期) 3.21前后 6.22前后 9.23前后 12.22前后

太阳直射点的纬度 赤道 北回归线 赤道 南回归线

正午太阳高度角 一般 最高 一般 最低

白昼时间 昼夜平分 白昼最长 昼夜平分 白昼最短

地面得到的光热 居中 最多 居中 最少

教师承转:同学们,这节课我们也找到了探索地球奥秘的金钥匙,那就是要用智慧的眼睛观察生活,勇于探索质疑,寻找揭示大自然的奥秘。地球的自转和公转仅仅是目前人类在太阳系范围内对地球运动的认识,如果坐上宇宙飞船,飞出太阳系,站在银河系的角度,站在河外星系的角度,站到我们远没有了解到的宇宙中,地球又在做什么运动?

天文科学家探索宇宙,寻找地球起源真相、探究地球发展演化,追寻梦想的脚步还在继续。我们相信,有在坐的每一位同学,以后的世界还会精彩!

课堂练习:

1.地球上产生昼夜更替的原因是( )

A 地球的自转 B 地球的公转

C 地球是一个不透明的球体 D 地球公转时地轴的方向保持不变

2.每年北半球的12、1、2三个月是四季中的( )

A 春季 B 夏季 C 秋季 D 冬季

3.太阳直射所能到达的最北界线是( )

A 南极圈 B 南回归线 C 北回归线 D 北极圈

读地球公转示意图,完成下列各题。

(1)地球在轨道上运动一周所需的时间是________。

(2)当地球运动到A点时,北半球的节气是________,此时太阳直射在________(纬线)上。

(3)当地球运动到________点时,太阳直射在________(纬线)上,此时全球各地昼夜等长。

(4)当咸阳地区一年中正午物体的影子最短的时候,地球运动到图中的______位置(用字母表示)。

5.想一想:读图,根据你的生活体验。想一想一年中房屋内影子的长度有什么变化规律?

布置作业:优化设计P11 3----6题

教学后反思:

本节课以优美的四季景色图片配以生动的诗文描述导入,点明了这节课我们要学习的主要内容----“地球的公转运动形成了四季的变化”,引人入胜。讲授时,分别用“我会观察、我会演示、合作学习、走进生活、我的启示”五个环节,帮助学生理解地球的公转运动产生的现象,层层递进,由观察到体验,结合实际,轻而易举的突破了难点,学生兴趣盎然,顺利完成教学任务。

亚里士多德曾经说过“告诉我的我会忘记,给我看的我会记住,让我参与的我会理解”让学生上台利用地球仪演示地球的自转和公转,提高学生的学习兴趣,增强了课堂教学效果,还锻炼了学生的动手操作和观察能力,培养了良好的思维习惯。

演示操作、对比、比较法和读图分析的使用是本节课的一大亮点。通过图示对比,能够化抽象为具体,变复杂为简单,利用地理教具,联系生活实际,体现出“学习身边的地理,学习对生活有用的地理”的理念。特别是对比和比较法运用贯穿始终,先四季景观诗文;再自转与公转;又直射点的移动规律;再次让观察一天和一年中物体影子的变化推断太阳高度角的变化;并运用图表探讨分析天安门广场升旗仪式的时间变化,得出昼夜长短变化规律。先后五次对比,敢于质疑,勇于探索,启迪了学生的思维,培养了学生的分析问题和解决问题的能力。