第10课辽夏金元的统治课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课辽夏金元的统治课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

断裂与分化大概是文明发展的常态,连续的“广土众民”的中国,不符合文明发展的一般规律。中国何以会背离常态,能够成为连续的“广土众民”的中国呢 这一问题,我们姑且称之为“中国之谜”。

——韦兵《完整的天下经验:宋辽夏金元之间的互动》

夏商周

春秋战国

魏晋南北朝

隋唐五代

辽宋夏金

元明清

秦汉

现代中国

“完整的中国”经验

——《辽夏金元的统治》

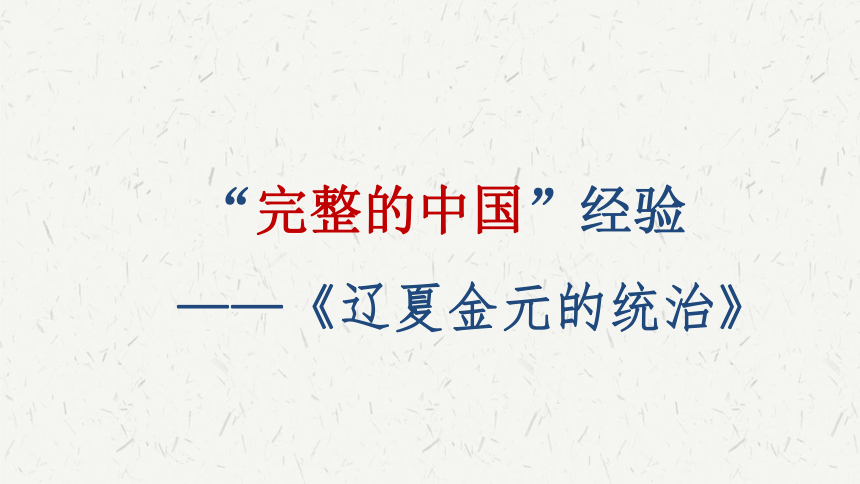

中国历史纪年表

(五代—元)

依据图表,概括辽宋夏金时期的政局特点。

①多个少数民族政权与汉族政权长期并存;

②少数民族政权不同程度、逐步深入汉族居住区。

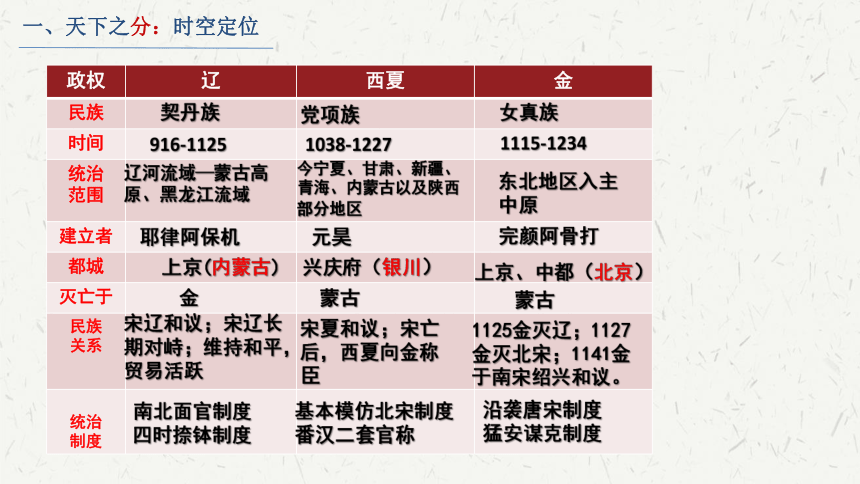

一、天下之分:时空定位

一、天下之分:时空定位

政权 辽 西夏 金

民族

时间

统治 范围

建立者

都城

灭亡于

民族 关系

统治 制度

916-1125

契丹族

耶律阿保机

上京(内蒙古)

金

1038-1227

党项族

元昊

兴庆府(银川)

1115-1234

女真族

完颜阿骨打

上京、中都(北京)

蒙古

蒙古

辽河流域—蒙古高原、黑龙江流域

今宁夏、甘肃、新疆、青海、内蒙古以及陕西部分地区

东北地区入主中原

宋辽和议;宋辽长期对峙;维持和平,贸易活跃

宋夏和议;宋亡后,西夏向金称臣

1125金灭辽;1127金灭北宋;1141金于南宋绍兴和议。

南北面官制度

四时捺钵制度

基本模仿北宋制度

番汉二套官称

沿袭唐宋制度

猛安谋克制度

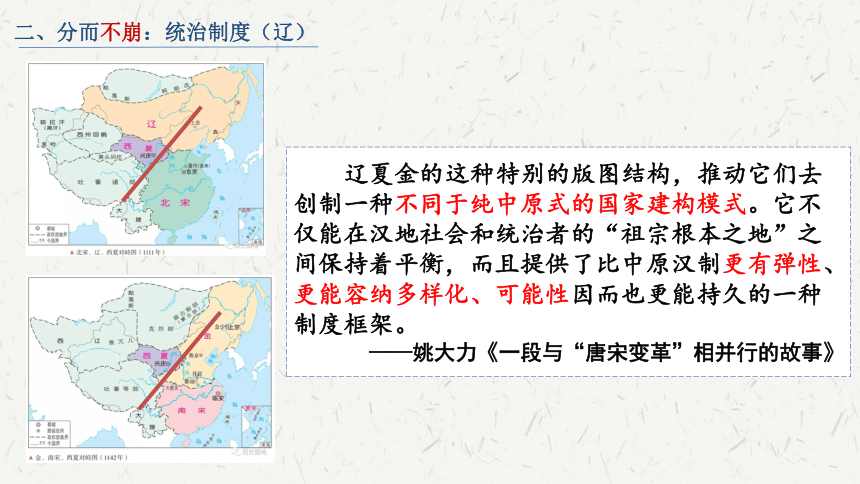

二、分而不崩:统治制度(辽)

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制一种不同于纯中原式的国家建构模式。它不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持着平衡,而且提供了比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而也更能持久的一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

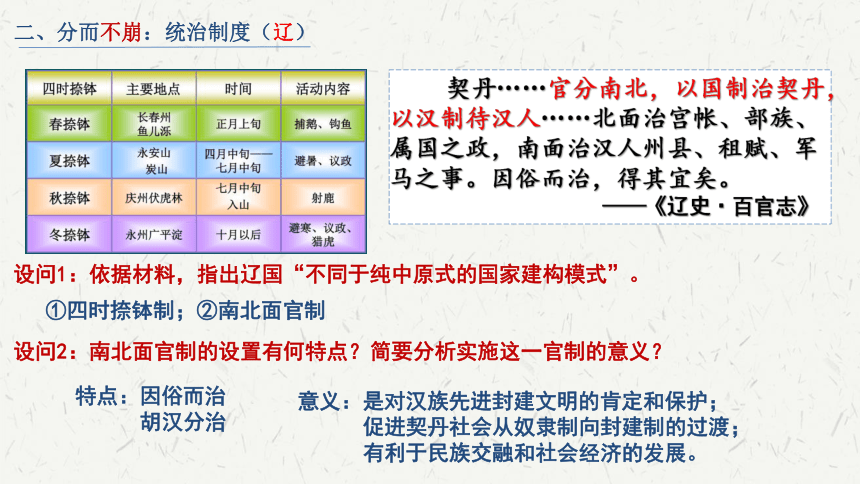

二、分而不崩:统治制度(辽)

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志》

设问1:依据材料,指出辽国“不同于纯中原式的国家建构模式”。

设问2:南北面官制的设置有何特点?简要分析实施这一官制的意义?

①四时捺钵制;②南北面官制

意义:是对汉族先进封建文明的肯定和保护;

促进契丹社会从奴隶制向封建制的过渡;

有利于民族交融和社会经济的发展。

特点:因俗而治

胡汉分治

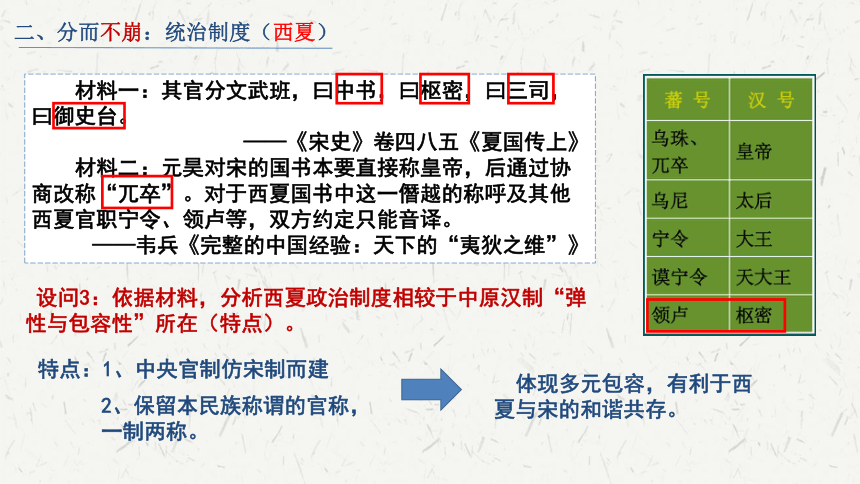

二、分而不崩:统治制度(西夏)

设问3:依据材料,分析西夏政治制度相较于中原汉制“弹性与包容性”所在(特点)。

特点:1、中央官制仿宋制而建

材料一:其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台。

——《宋史》卷四八五《夏国传上》

材料二:元昊对宋的国书本要直接称皇帝,后通过协商改称“兀卒”。对于西夏国书中这一僭越的称呼及其他西夏官职宁令、领卢等,双方约定只能音译。

——韦兵《完整的中国经验:天下的“夷狄之维”》

2、保留本民族称谓的官称,一制两称。

体现多元包容,有利于西夏与宋的和谐共存。

猛安,从四品,掌修理军务,训练武艺、劝课农桑,余同防御。诸谋克,从五品,掌抚辑军户、训练武艺。惟不管常平仓,余同县令…… (猛安谋克)与汉人错居……农作时令相助济,此亦劝相中(勉励)之道也。

——《金史·百官志》

二、分而不崩:统治制度(金)

探究:猛安谋克制

设问4:结合材料和课本指出金朝猛安谋克制的是如何兼顾民族特性和汉地的需要的呢?

性质:猛安谋克制兵民合一的制度,既是军事组织,也是地方行政组织。

军事:从事武艺训练,战时出征

满足军事作战需要,巩固金的统治

经济:平时耕作

民族关系:共同耕作,胡汉相劝

推动民族交融

满足农业生产的需要,推动社会经济发展

二、分而不崩:统治制度(辽夏金)

政权 制度建设 核心特征

辽 南北面官 四时捺钵

因俗而治,胡汉分治

西夏 仿汉制 一制两称 金 仿汉制 猛安谋克制

因地制宜,胡汉相劝

结合上表,总结辽夏金为“天下”的“不崩”与多样化发展提供了怎样的经验,并分析其对文明发展的意义。

官制仿汉制而建,学习汉族文明

保留民族特色

汉化渐深

对本民族

对双方

对元朝

推动少数民族封建化进程,汉化加深;

民族交融,游牧与农耕文明的碰撞交融;

因俗而治,有鉴于后世。

东

海

海

南

河

黄

大

江

江

龙

黑

斡

难

河

鄂

嫩

河

大翰耳朵

1206年铁木真

建立蒙古国

中都

1271年忽必烈定国

号为大元。次年,改中都

为大都,并定都大都。

1234年灭金

临安

1279年消灭南宋残

余力量,统一了全国。

中兴

银川

北京

杭州

温都尔汗西南

1276年元军占领临安

蒙

古

金

夏

西

南

宋

辽

西

大

理

部

等

蕃

吐

1218年灭西辽

1227年灭西夏

1253年兼并大理

南京

蔡州

襄阳

长

江

开封

崖山

蒙古军进攻金、西辽、

西夏、大理路线

元军进攻南宋路线

1247年凉州会谈,

收服吐蕃诸部

建立蒙古国 1206年

灭西辽 1218年

灭西夏 1227年

灭金 1234年

建立元 1271年

灭南宋 1279年

钦察汗国

伊利汗国

窝阔台汗国

察合台汗国

四大汗国

三、统而为一:统治制度(元)

(1)交通

1.中央

皇帝

枢密院

中书省

御史台

宣政院

(掌军事)

(掌行政)

(掌全国佛教事务和藏族军民政教事务)

(掌监察)

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

吐蕃地区:宣政院管理西藏和全国佛教事务

澎湖:设置了澎湖巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾

腹里:大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

10个行省:由中书省派省臣到各地方行省执政。

(2)地方行政制度

三、统而为一:统治制度(元)

探究:行省制度

行省制度下地方权力是变大还是变小?是否有利于加强中央集权?

材料二:行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。

——《元史》卷九一《百官志七》

材料三:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

——人民版教材必修一

行省权力大而不专,中央通过对行省的有效控制和监察以及犬牙交错和以北制南的格局,大大加强中央集权。

权力范围广

没有重大事务的决策权

材料一:元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

三、统而为一:统治制度(元)

探究:行省制度

评价?

1.政治:

2.疆域:

3.民族关系:

古代地方行政制度的重大变革,成为中国省制的开端。

对元朝:

对后世:

军政大权集中,提高行政效率,加强了中央集权,巩固了国家统一;

管辖范围扩展到边远地区,巩固空前辽阔疆域版图;

增进各族人民之间的交往,促进边疆民族地区的政治、经济和文化发展。

三、统而为一:统治制度(元)

探究4:元朝的民族关系

1.民族压迫——四等人制

目 的

原南宋统治区的汉族和其他各族

南 人

第四等

汉 人

第三等

包括原西夏人和畏兀儿人、回回等

色目人

第二等

蒙古族

蒙古人

第一等

民 族

名 称

等 级

为了巩固蒙古贵族的统治地位

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人”制》

北方的汉族,也包括入居中原的契丹、女真人

三、统而为一:统治制度(元)

元朝在鲜卑、女真等少数民族政权之后入主中原,实现了南北大统一,又展开了政治统一后进一步的民族交融……据不完全统计,元朝时期东来的西域人有上百万人之众,在规模和数量上都远远超过了前代。西域人、蒙古人和汉人、南人间的文化互动影响,也是前所未有的。回族就是元朝西域人大规模东来的聚合物,即元朝及以前东来的西域人等,以伊斯兰教为纽带且操汉语而汇聚成的特殊民族共同体。

——李治安:《元史十八讲》

结合材料和所学,指出元朝民族融合的表现和影响。

1.表现:①形成新的民族——回回;

②各民族文化交流频繁;

2.影响:元朝存在民族矛盾,但不同民族的交往交流交融也得到进一步加强,有利于统一多民族国家进一步巩固和发展。

③少数民族相继融入汉族群体,汉族成分多样化。

辽 夏 金 元

(916-1365)

中国之“变”

广度:疆域空前辽阔

深度

制度多元发展

民族交融融合

大中国的疆域框架

大中国的制度框架

大中国的民族框架

不变之“中国”

天下包含的夷夏如阴阳,互依互动是整合多元世界的一种有效的观念平台、实践智慧,兼具华、夷二元视角,尤其注意被忽略的天下的夷狄一维,这是一种 经验。

——韦兵《完整的中国经验:天下的“夷狄之维”》

1、行省的意义

2、元朝民族融合的表现和影响

3、辽、西夏、金的政治制度、猛安谋克制度的性质

4、辽宋夏金元时期的经济变化表现和社会的三大变化

断裂与分化大概是文明发展的常态,连续的“广土众民”的中国,不符合文明发展的一般规律。中国何以会背离常态,能够成为连续的“广土众民”的中国呢 这一问题,我们姑且称之为“中国之谜”。

——韦兵《完整的天下经验:宋辽夏金元之间的互动》

夏商周

春秋战国

魏晋南北朝

隋唐五代

辽宋夏金

元明清

秦汉

现代中国

“完整的中国”经验

——《辽夏金元的统治》

中国历史纪年表

(五代—元)

依据图表,概括辽宋夏金时期的政局特点。

①多个少数民族政权与汉族政权长期并存;

②少数民族政权不同程度、逐步深入汉族居住区。

一、天下之分:时空定位

一、天下之分:时空定位

政权 辽 西夏 金

民族

时间

统治 范围

建立者

都城

灭亡于

民族 关系

统治 制度

916-1125

契丹族

耶律阿保机

上京(内蒙古)

金

1038-1227

党项族

元昊

兴庆府(银川)

1115-1234

女真族

完颜阿骨打

上京、中都(北京)

蒙古

蒙古

辽河流域—蒙古高原、黑龙江流域

今宁夏、甘肃、新疆、青海、内蒙古以及陕西部分地区

东北地区入主中原

宋辽和议;宋辽长期对峙;维持和平,贸易活跃

宋夏和议;宋亡后,西夏向金称臣

1125金灭辽;1127金灭北宋;1141金于南宋绍兴和议。

南北面官制度

四时捺钵制度

基本模仿北宋制度

番汉二套官称

沿袭唐宋制度

猛安谋克制度

二、分而不崩:统治制度(辽)

辽夏金的这种特别的版图结构,推动它们去创制一种不同于纯中原式的国家建构模式。它不仅能在汉地社会和统治者的“祖宗根本之地”之间保持着平衡,而且提供了比中原汉制更有弹性、更能容纳多样化、可能性因而也更能持久的一种制度框架。

——姚大力《一段与“唐宋变革”相并行的故事》

二、分而不崩:统治制度(辽)

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

——《辽史·百官志》

设问1:依据材料,指出辽国“不同于纯中原式的国家建构模式”。

设问2:南北面官制的设置有何特点?简要分析实施这一官制的意义?

①四时捺钵制;②南北面官制

意义:是对汉族先进封建文明的肯定和保护;

促进契丹社会从奴隶制向封建制的过渡;

有利于民族交融和社会经济的发展。

特点:因俗而治

胡汉分治

二、分而不崩:统治制度(西夏)

设问3:依据材料,分析西夏政治制度相较于中原汉制“弹性与包容性”所在(特点)。

特点:1、中央官制仿宋制而建

材料一:其官分文武班,曰中书,曰枢密,曰三司,曰御史台。

——《宋史》卷四八五《夏国传上》

材料二:元昊对宋的国书本要直接称皇帝,后通过协商改称“兀卒”。对于西夏国书中这一僭越的称呼及其他西夏官职宁令、领卢等,双方约定只能音译。

——韦兵《完整的中国经验:天下的“夷狄之维”》

2、保留本民族称谓的官称,一制两称。

体现多元包容,有利于西夏与宋的和谐共存。

猛安,从四品,掌修理军务,训练武艺、劝课农桑,余同防御。诸谋克,从五品,掌抚辑军户、训练武艺。惟不管常平仓,余同县令…… (猛安谋克)与汉人错居……农作时令相助济,此亦劝相中(勉励)之道也。

——《金史·百官志》

二、分而不崩:统治制度(金)

探究:猛安谋克制

设问4:结合材料和课本指出金朝猛安谋克制的是如何兼顾民族特性和汉地的需要的呢?

性质:猛安谋克制兵民合一的制度,既是军事组织,也是地方行政组织。

军事:从事武艺训练,战时出征

满足军事作战需要,巩固金的统治

经济:平时耕作

民族关系:共同耕作,胡汉相劝

推动民族交融

满足农业生产的需要,推动社会经济发展

二、分而不崩:统治制度(辽夏金)

政权 制度建设 核心特征

辽 南北面官 四时捺钵

因俗而治,胡汉分治

西夏 仿汉制 一制两称 金 仿汉制 猛安谋克制

因地制宜,胡汉相劝

结合上表,总结辽夏金为“天下”的“不崩”与多样化发展提供了怎样的经验,并分析其对文明发展的意义。

官制仿汉制而建,学习汉族文明

保留民族特色

汉化渐深

对本民族

对双方

对元朝

推动少数民族封建化进程,汉化加深;

民族交融,游牧与农耕文明的碰撞交融;

因俗而治,有鉴于后世。

东

海

海

南

河

黄

大

江

江

龙

黑

斡

难

河

鄂

嫩

河

大翰耳朵

1206年铁木真

建立蒙古国

中都

1271年忽必烈定国

号为大元。次年,改中都

为大都,并定都大都。

1234年灭金

临安

1279年消灭南宋残

余力量,统一了全国。

中兴

银川

北京

杭州

温都尔汗西南

1276年元军占领临安

蒙

古

金

夏

西

南

宋

辽

西

大

理

部

等

蕃

吐

1218年灭西辽

1227年灭西夏

1253年兼并大理

南京

蔡州

襄阳

长

江

开封

崖山

蒙古军进攻金、西辽、

西夏、大理路线

元军进攻南宋路线

1247年凉州会谈,

收服吐蕃诸部

建立蒙古国 1206年

灭西辽 1218年

灭西夏 1227年

灭金 1234年

建立元 1271年

灭南宋 1279年

钦察汗国

伊利汗国

窝阔台汗国

察合台汗国

四大汗国

三、统而为一:统治制度(元)

(1)交通

1.中央

皇帝

枢密院

中书省

御史台

宣政院

(掌军事)

(掌行政)

(掌全国佛教事务和藏族军民政教事务)

(掌监察)

①驿道:以大都为中心修筑了四通八达的驿道。

②驿站:为公差人员提供交通和生活服务,运输官府物资,分陆站和水站。

③急递铺:元代官方邮递系统,负责传递文书。

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

吐蕃地区:宣政院管理西藏和全国佛教事务

澎湖:设置了澎湖巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾

腹里:大都及其周围地区(山东、山西和河北)由中书省直接管辖。

10个行省:由中书省派省臣到各地方行省执政。

(2)地方行政制度

三、统而为一:统治制度(元)

探究:行省制度

行省制度下地方权力是变大还是变小?是否有利于加强中央集权?

材料二:行省皆掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里,……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之。

——《元史》卷九一《百官志七》

材料三:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

——人民版教材必修一

行省权力大而不专,中央通过对行省的有效控制和监察以及犬牙交错和以北制南的格局,大大加强中央集权。

权力范围广

没有重大事务的决策权

材料一:元朝行省的划界原则,一改前代以山川形便为主的做法,明确以犬牙交错为主导,目的是从根本上消除行省赖以自重的自然地理之险、区域经济之利、一方民众之心,这在中国古代地方行政区划史上具有转折意义。

——范红军《元代设行省如何加强了中央集权》

三、统而为一:统治制度(元)

探究:行省制度

评价?

1.政治:

2.疆域:

3.民族关系:

古代地方行政制度的重大变革,成为中国省制的开端。

对元朝:

对后世:

军政大权集中,提高行政效率,加强了中央集权,巩固了国家统一;

管辖范围扩展到边远地区,巩固空前辽阔疆域版图;

增进各族人民之间的交往,促进边疆民族地区的政治、经济和文化发展。

三、统而为一:统治制度(元)

探究4:元朝的民族关系

1.民族压迫——四等人制

目 的

原南宋统治区的汉族和其他各族

南 人

第四等

汉 人

第三等

包括原西夏人和畏兀儿人、回回等

色目人

第二等

蒙古族

蒙古人

第一等

民 族

名 称

等 级

为了巩固蒙古贵族的统治地位

“非我族类,其心必异”,要想控制统治范围内的各个民族,最好的办法就是,利用各民族之间的矛盾,区别对待各民族,使其互相牵制,以使统治民族坐收渔利。“四等人”制是统治技巧的表现之一,差异对待,最终省时省力地巩固自身统治。

——鲁玉《试论元代“四等人”制》

北方的汉族,也包括入居中原的契丹、女真人

三、统而为一:统治制度(元)

元朝在鲜卑、女真等少数民族政权之后入主中原,实现了南北大统一,又展开了政治统一后进一步的民族交融……据不完全统计,元朝时期东来的西域人有上百万人之众,在规模和数量上都远远超过了前代。西域人、蒙古人和汉人、南人间的文化互动影响,也是前所未有的。回族就是元朝西域人大规模东来的聚合物,即元朝及以前东来的西域人等,以伊斯兰教为纽带且操汉语而汇聚成的特殊民族共同体。

——李治安:《元史十八讲》

结合材料和所学,指出元朝民族融合的表现和影响。

1.表现:①形成新的民族——回回;

②各民族文化交流频繁;

2.影响:元朝存在民族矛盾,但不同民族的交往交流交融也得到进一步加强,有利于统一多民族国家进一步巩固和发展。

③少数民族相继融入汉族群体,汉族成分多样化。

辽 夏 金 元

(916-1365)

中国之“变”

广度:疆域空前辽阔

深度

制度多元发展

民族交融融合

大中国的疆域框架

大中国的制度框架

大中国的民族框架

不变之“中国”

天下包含的夷夏如阴阳,互依互动是整合多元世界的一种有效的观念平台、实践智慧,兼具华、夷二元视角,尤其注意被忽略的天下的夷狄一维,这是一种 经验。

——韦兵《完整的中国经验:天下的“夷狄之维”》

1、行省的意义

2、元朝民族融合的表现和影响

3、辽、西夏、金的政治制度、猛安谋克制度的性质

4、辽宋夏金元时期的经济变化表现和社会的三大变化

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进