2022浙教版八上科学 2.6气候和影响气候的因素(2)教学设计

文档属性

| 名称 | 2022浙教版八上科学 2.6气候和影响气候的因素(2)教学设计 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版八上科学2.6气候和影响气候的因素(2)教学设计

课题 2.6气候和影响气候的因素(1) 单元 二 学科 科学 年级 八上

教材分析 本节课教学内容是第2课时,上一课时,学生了解了气候的概念及影响气候的两个因素:纬度位置和海陆分布,同时在学习过程中理解了比热容。本课时继续学习地形对气温和发水的影响,以及季风的知识,着重开发学生的自主、合作、探究解决问题的能力。

核心素养目标 科学观念:理解什么是气候;能正确区分天气与气候;了解和分析影响气候的因素:纬度、海陆、地形等对气候的影响。科学思维:描述一个地方的天气与气候,理解各因素对气候影响的原因。探究实践:通过读图分析、资料分析等方法,培养读力分析能力和从地理现象入手寻求原因的探究能力;态度责任:树立地理环境各要素互相联系的辩证观点。

重点 地形对气温和降水的影响,季风的形成

难点 地形对气温和降水的影响,季风的形成

教学环节 教师活动 设计意图

导入新课 1、什么气候? 2、 影响气候的主要因素有哪些? 不仅纬度位置、海陆分布、地形地势会影响气候,季风、人类活动等都会影响气候。 复习引入新课

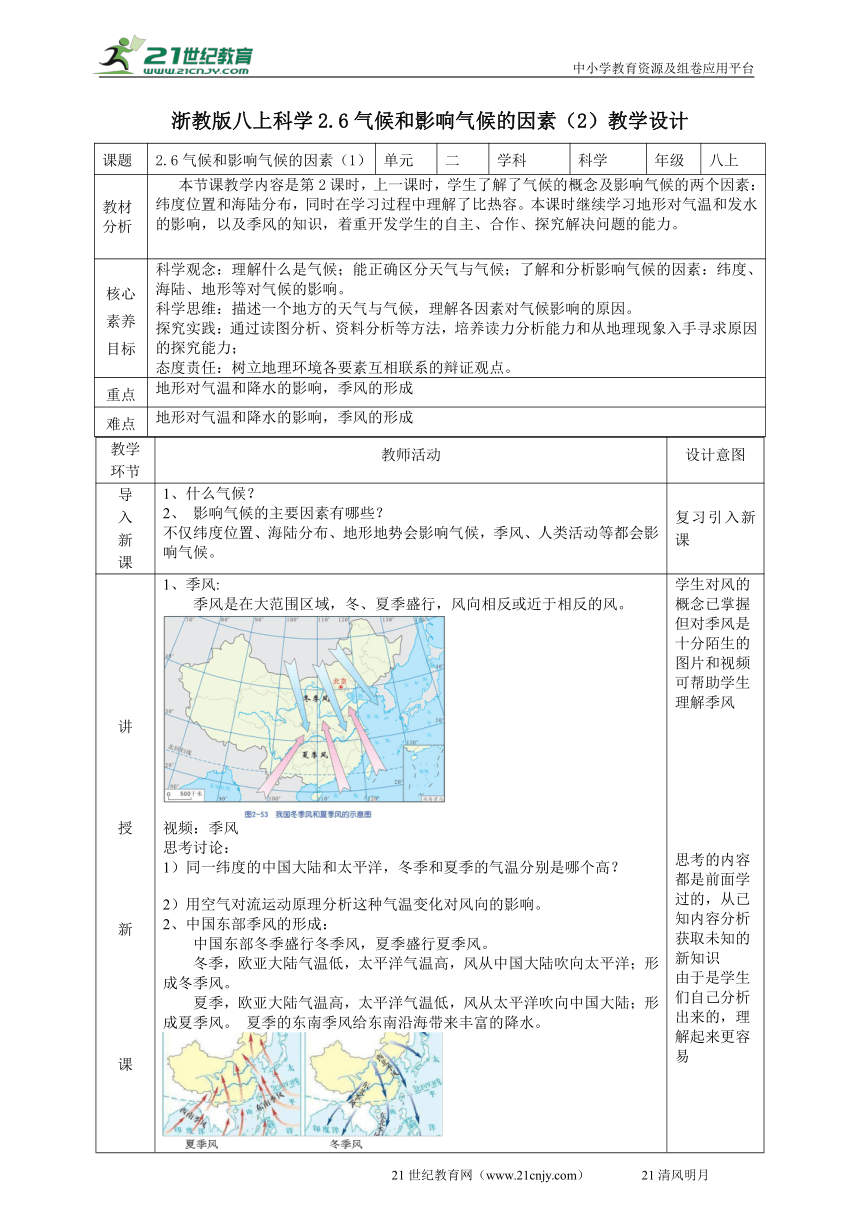

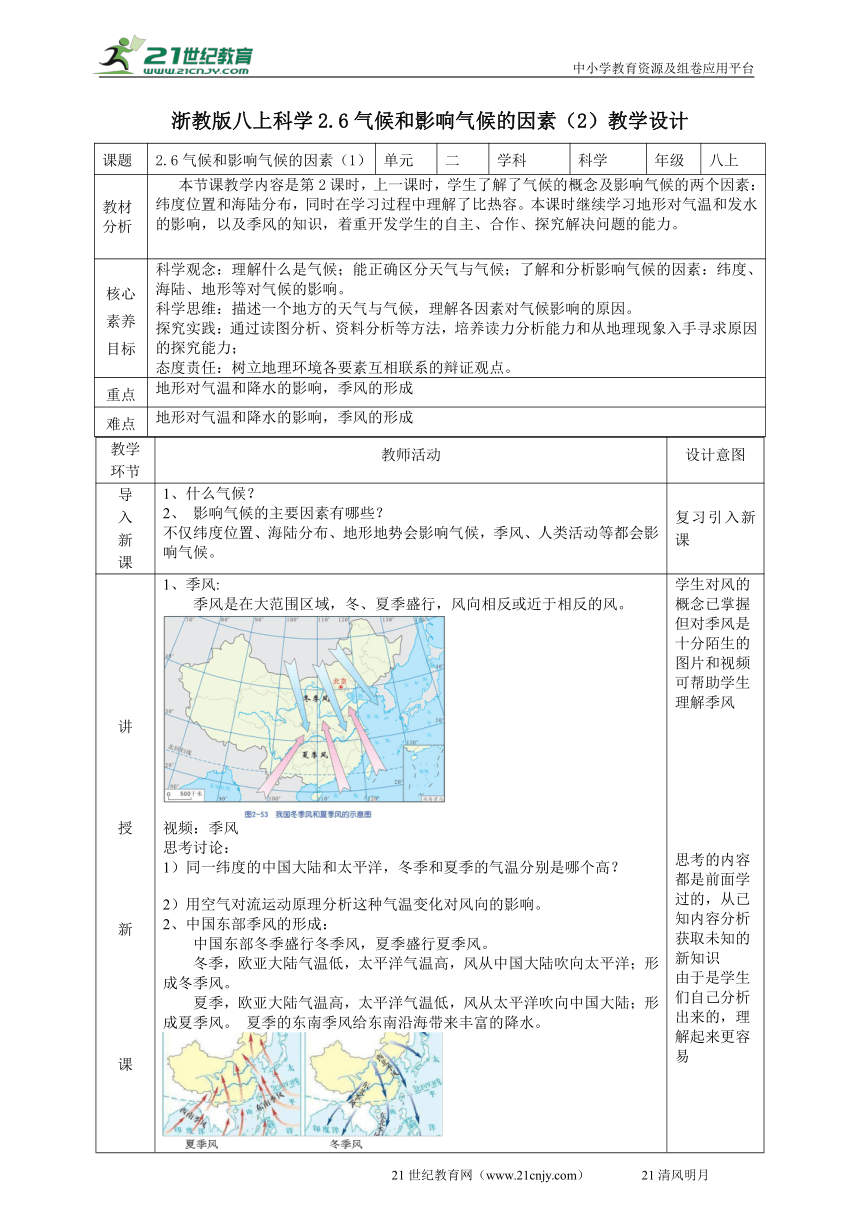

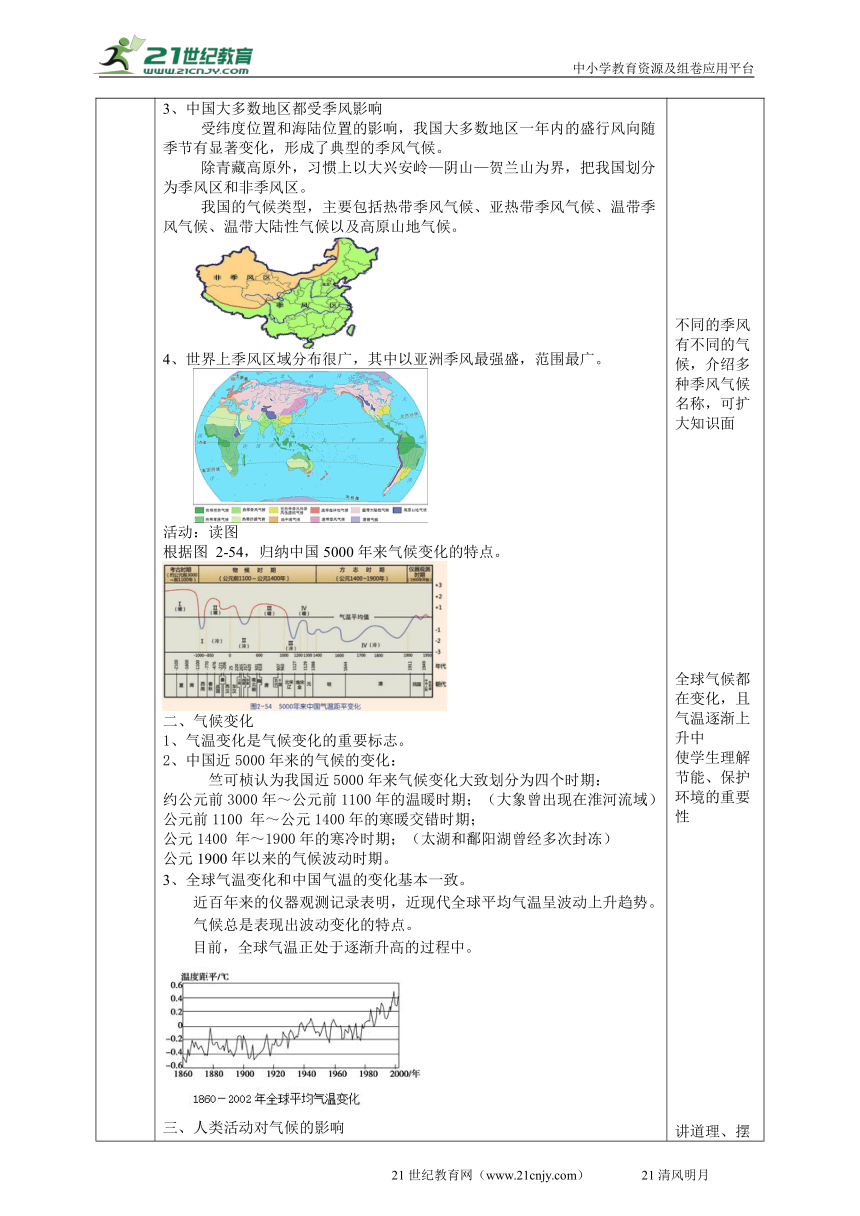

讲授新课 1、季风: 季风是在大范围区域,冬、夏季盛行,风向相反或近于相反的风。 视频:季风思考讨论:1)同一纬度的中国大陆和太平洋,冬季和夏季的气温分别是哪个高? 2)用空气对流运动原理分析这种气温变化对风向的影响。 2、中国东部季风的形成: 中国东部冬季盛行冬季风,夏季盛行夏季风。 冬季,欧亚大陆气温低,太平洋气温高,风从中国大陆吹向太平洋;形成冬季风。 夏季,欧亚大陆气温高,太平洋气温低,风从太平洋吹向中国大陆;形成夏季风。 夏季的东南季风给东南沿海带来丰富的降水。3、中国大多数地区都受季风影响 受纬度位置和海陆位置的影响,我国大多数地区一年内的盛行风向随季节有显著变化,形成了典型的季风气候。 除青藏高原外,习惯上以大兴安岭—阴山—贺兰山为界,把我国划分为季风区和非季风区。 我国的气候类型,主要包括热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候以及高原山地气候。 4、世界上季风区域分布很广,其中以亚洲季风最强盛,范围最广。 活动:读图根据图 2-54,归纳中国5000年来气候变化的特点。 二、气候变化1、气温变化是气候变化的重要标志。 2、中国近5000年来的气候的变化: 竺可桢认为我国近5000年来气候变化大致划分为四个时期: 约公元前3000年~公元前1100年的温暖时期;(大象曾出现在淮河流域) 公元前1100 年~公元1400年的寒暖交错时期; 公元1400 年~1900年的寒冷时期;(太湖和鄱阳湖曾经多次封冻) 公元1900年以来的气候波动时期。 3、全球气温变化和中国气温的变化基本一致。 近百年来的仪器观测记录表明,近现代全球平均气温呈波动上升趋势。 气候总是表现出波动变化的特点。 目前,全球气温正处于逐渐升高的过程中。三、人类活动对气候的影响 1、人类活动造成局部地区小气候的变化: 植树造林、修建水库、大面积农业灌溉等都能改良局部地区的小气候,增加湿度和降水量,减轻旱涝灾害的危害。 相反,毁坏森林、排放大量有害物质等,会造成气候恶化。小资料:据有关专家预测,我国目前最大的水电站——三峡水电站建成之后,三峡库区的气候会受到一定的影响,夏天气温将比原来下降2℃左右,而冬天气温会比原来升高2℃左右。2、人类活动使温室效应加剧: 人类现代工业的不断发展和 生活方式的改变,煤、石油、天 然气等能源的大量消耗,以及森林的大幅度减少,使得大气中的二氧化碳不断增加,大气对地面的保温作 用增强,加速了全球气候的变暖趋势,这种现象称为温室效应。 3、人类活动使城市热岛效应加剧: 城市是人口高度密集、经济高度发展、能量消耗较多、空气污染最严 重的特殊地区。这些特点使城市形成了一种气温较高、湿度较低、雾霾增多的特殊气候,它使城市上空经常维持一个气温高于四周郊区的暖空气团,犹如海面上的岛屿,称为城市“热岛”现象。 视频:热岛效应讨论:人类对气候的影响是多方面的。我们要注意对大气环境的保护,逐步改良气候,使气候向有利于地球上万物生存的方向发展。 1、全球气温升高会对人类造成哪些威胁? 2、我们能为保护大气环境做哪些有益的事? 学生对风的概念已掌握但对季风是十分陌生的图片和视频可帮助学生理解季风思考的内容都是前面学过的,从已知内容分析获取未知的新知识由于是学生们自己分析出来的,理解起来更容易不同的季风有不同的气候,介绍多种季风气候名称,可扩大知识面 全球气候都在变化,且气温逐渐上升中使学生理解节能、保护环境的重要性讲道理、摆事实,让学生理解人类对气候的影响在存在的人类影响气候既有积极的一面,又有消极的一面使学生认识到保护大气环境的重要性

课堂练习 1、我国季风形成的主要原因是( B ) A.地势影响 B.海陆比热差异C.气压影响 D.纬度位置的影响2、下列关于天气和气候的叙述,其中错误的是( A ) A. 气候是指一个地区短时天气变化的状况 B. 我国年降水量的特点是东南多西北少 C. 洪水、干旱、台风等都属于气象灾害 D. 太阳辐射是地球天气和气候形成变化的主要因素 3、近海地区夏季的海陆风是风向昼夜交替变化的风,如图所示,下列说法正确的是 ( ) A.甲图是白天形成的海风 B.甲图是白天形成的陆风C. 乙图是白天形成的海风 D.乙图是白天形成的陆风 4、全球气候变暖,除了会引起海平面升高外,还会引起的环境变化有( A ) ①中纬度温带地区因变暖后蒸发强烈,而变得干旱 ②现在农业发达地区将会退化成草原 ③高纬度地区会因变暖而降水增加,变得适宜温带作物生长 ④由于海水蒸发旺盛,全球降水量将会大量增加 A.①②③ B.③④ C.①②④ D.②③ 5、我国西北地区的荒漠化是人为因素和自然因素综合作用于脆弱的生态环境的结果。那么我国西北地区的自然景观以干旱为主的根本成因是( D ) A.地处东南季风的背风坡 B.常年受亚洲高压控制

C.植被稀少,河流短小 D.深居内陆,地形阻隔 6、城市里的温度比郊区要高,这是城市“热岛”效应。例,上海年平均气温要比近郊高1.1℃,柏林要比郊区高1.0℃,莫斯科要比郊区高0.7℃。城市“热岛”效应产生的原因是( C ) A.城市的建筑多是白色,反射太阳辐射热量的能力强 B.城市有良好的排水设施,因而用于蒸发水量损耗的热量很少 C.城市人口多,建筑物密度大,吸收太阳辐射热量能力强 D.城市中的绿化要比郊区好 7、读“亚洲东部和南部1月、7月的季风图”,回答问题。 (1)图①处的风向为 西北 风 (2)据图分析,东南季风成因是 海洋与陆地性质差异 。 及时训练,有利于巩固刚刚学习的新知识。同时还有发现学生理解所学知识中存在的问题,便于及时纠正、修补。

课堂小结 1、季风是在大范围区域,冬、夏季盛行,风向相反或近于相反的风。 2、我国东部季风形成的原因:冬季,欧亚大陆气温低,太平洋气温高,风从中国大陆吹向太平洋;夏季,欧亚大陆气温高,太平洋气温低,风从太平洋吹向中国大陆。 3、气温变化是气候变化的重要标志。中国气温的变化和全球气温变化基本一致。 4、目前,全球气温正处于逐渐升高的 过程中。 5、人类活动可以影响局部地区的小气候,人类不合理的生产和生活方式加剧了温室效应和城市热岛效应。 帮助学生掌握重点,更加容易的学习。

板书 一、季风:大范围、冬夏季盛行、风向相反 冬季风:欧亚大陆气温低,太平洋气温高;风从太平洋吹向大陆。 夏季风:欧亚大陆气温高,太平洋气温低;风从大陆吹向太平洋。 二、气候(气温)变化: 我国与全球一致: 近现代全球平均气温呈波动上升趋势; 气候总是表现出波动变化的特点; 目前,全球气温正处于逐渐升高的过程中。 三、人类活动影响气候: 1、改良局部地区小气候; 2、温室效应加剧; 3、城市热岛效应加剧。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 21清风明月

浙教版八上科学2.6气候和影响气候的因素(2)教学设计

课题 2.6气候和影响气候的因素(1) 单元 二 学科 科学 年级 八上

教材分析 本节课教学内容是第2课时,上一课时,学生了解了气候的概念及影响气候的两个因素:纬度位置和海陆分布,同时在学习过程中理解了比热容。本课时继续学习地形对气温和发水的影响,以及季风的知识,着重开发学生的自主、合作、探究解决问题的能力。

核心素养目标 科学观念:理解什么是气候;能正确区分天气与气候;了解和分析影响气候的因素:纬度、海陆、地形等对气候的影响。科学思维:描述一个地方的天气与气候,理解各因素对气候影响的原因。探究实践:通过读图分析、资料分析等方法,培养读力分析能力和从地理现象入手寻求原因的探究能力;态度责任:树立地理环境各要素互相联系的辩证观点。

重点 地形对气温和降水的影响,季风的形成

难点 地形对气温和降水的影响,季风的形成

教学环节 教师活动 设计意图

导入新课 1、什么气候? 2、 影响气候的主要因素有哪些? 不仅纬度位置、海陆分布、地形地势会影响气候,季风、人类活动等都会影响气候。 复习引入新课

讲授新课 1、季风: 季风是在大范围区域,冬、夏季盛行,风向相反或近于相反的风。 视频:季风思考讨论:1)同一纬度的中国大陆和太平洋,冬季和夏季的气温分别是哪个高? 2)用空气对流运动原理分析这种气温变化对风向的影响。 2、中国东部季风的形成: 中国东部冬季盛行冬季风,夏季盛行夏季风。 冬季,欧亚大陆气温低,太平洋气温高,风从中国大陆吹向太平洋;形成冬季风。 夏季,欧亚大陆气温高,太平洋气温低,风从太平洋吹向中国大陆;形成夏季风。 夏季的东南季风给东南沿海带来丰富的降水。3、中国大多数地区都受季风影响 受纬度位置和海陆位置的影响,我国大多数地区一年内的盛行风向随季节有显著变化,形成了典型的季风气候。 除青藏高原外,习惯上以大兴安岭—阴山—贺兰山为界,把我国划分为季风区和非季风区。 我国的气候类型,主要包括热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候以及高原山地气候。 4、世界上季风区域分布很广,其中以亚洲季风最强盛,范围最广。 活动:读图根据图 2-54,归纳中国5000年来气候变化的特点。 二、气候变化1、气温变化是气候变化的重要标志。 2、中国近5000年来的气候的变化: 竺可桢认为我国近5000年来气候变化大致划分为四个时期: 约公元前3000年~公元前1100年的温暖时期;(大象曾出现在淮河流域) 公元前1100 年~公元1400年的寒暖交错时期; 公元1400 年~1900年的寒冷时期;(太湖和鄱阳湖曾经多次封冻) 公元1900年以来的气候波动时期。 3、全球气温变化和中国气温的变化基本一致。 近百年来的仪器观测记录表明,近现代全球平均气温呈波动上升趋势。 气候总是表现出波动变化的特点。 目前,全球气温正处于逐渐升高的过程中。三、人类活动对气候的影响 1、人类活动造成局部地区小气候的变化: 植树造林、修建水库、大面积农业灌溉等都能改良局部地区的小气候,增加湿度和降水量,减轻旱涝灾害的危害。 相反,毁坏森林、排放大量有害物质等,会造成气候恶化。小资料:据有关专家预测,我国目前最大的水电站——三峡水电站建成之后,三峡库区的气候会受到一定的影响,夏天气温将比原来下降2℃左右,而冬天气温会比原来升高2℃左右。2、人类活动使温室效应加剧: 人类现代工业的不断发展和 生活方式的改变,煤、石油、天 然气等能源的大量消耗,以及森林的大幅度减少,使得大气中的二氧化碳不断增加,大气对地面的保温作 用增强,加速了全球气候的变暖趋势,这种现象称为温室效应。 3、人类活动使城市热岛效应加剧: 城市是人口高度密集、经济高度发展、能量消耗较多、空气污染最严 重的特殊地区。这些特点使城市形成了一种气温较高、湿度较低、雾霾增多的特殊气候,它使城市上空经常维持一个气温高于四周郊区的暖空气团,犹如海面上的岛屿,称为城市“热岛”现象。 视频:热岛效应讨论:人类对气候的影响是多方面的。我们要注意对大气环境的保护,逐步改良气候,使气候向有利于地球上万物生存的方向发展。 1、全球气温升高会对人类造成哪些威胁? 2、我们能为保护大气环境做哪些有益的事? 学生对风的概念已掌握但对季风是十分陌生的图片和视频可帮助学生理解季风思考的内容都是前面学过的,从已知内容分析获取未知的新知识由于是学生们自己分析出来的,理解起来更容易不同的季风有不同的气候,介绍多种季风气候名称,可扩大知识面 全球气候都在变化,且气温逐渐上升中使学生理解节能、保护环境的重要性讲道理、摆事实,让学生理解人类对气候的影响在存在的人类影响气候既有积极的一面,又有消极的一面使学生认识到保护大气环境的重要性

课堂练习 1、我国季风形成的主要原因是( B ) A.地势影响 B.海陆比热差异C.气压影响 D.纬度位置的影响2、下列关于天气和气候的叙述,其中错误的是( A ) A. 气候是指一个地区短时天气变化的状况 B. 我国年降水量的特点是东南多西北少 C. 洪水、干旱、台风等都属于气象灾害 D. 太阳辐射是地球天气和气候形成变化的主要因素 3、近海地区夏季的海陆风是风向昼夜交替变化的风,如图所示,下列说法正确的是 ( ) A.甲图是白天形成的海风 B.甲图是白天形成的陆风C. 乙图是白天形成的海风 D.乙图是白天形成的陆风 4、全球气候变暖,除了会引起海平面升高外,还会引起的环境变化有( A ) ①中纬度温带地区因变暖后蒸发强烈,而变得干旱 ②现在农业发达地区将会退化成草原 ③高纬度地区会因变暖而降水增加,变得适宜温带作物生长 ④由于海水蒸发旺盛,全球降水量将会大量增加 A.①②③ B.③④ C.①②④ D.②③ 5、我国西北地区的荒漠化是人为因素和自然因素综合作用于脆弱的生态环境的结果。那么我国西北地区的自然景观以干旱为主的根本成因是( D ) A.地处东南季风的背风坡 B.常年受亚洲高压控制

C.植被稀少,河流短小 D.深居内陆,地形阻隔 6、城市里的温度比郊区要高,这是城市“热岛”效应。例,上海年平均气温要比近郊高1.1℃,柏林要比郊区高1.0℃,莫斯科要比郊区高0.7℃。城市“热岛”效应产生的原因是( C ) A.城市的建筑多是白色,反射太阳辐射热量的能力强 B.城市有良好的排水设施,因而用于蒸发水量损耗的热量很少 C.城市人口多,建筑物密度大,吸收太阳辐射热量能力强 D.城市中的绿化要比郊区好 7、读“亚洲东部和南部1月、7月的季风图”,回答问题。 (1)图①处的风向为 西北 风 (2)据图分析,东南季风成因是 海洋与陆地性质差异 。 及时训练,有利于巩固刚刚学习的新知识。同时还有发现学生理解所学知识中存在的问题,便于及时纠正、修补。

课堂小结 1、季风是在大范围区域,冬、夏季盛行,风向相反或近于相反的风。 2、我国东部季风形成的原因:冬季,欧亚大陆气温低,太平洋气温高,风从中国大陆吹向太平洋;夏季,欧亚大陆气温高,太平洋气温低,风从太平洋吹向中国大陆。 3、气温变化是气候变化的重要标志。中国气温的变化和全球气温变化基本一致。 4、目前,全球气温正处于逐渐升高的 过程中。 5、人类活动可以影响局部地区的小气候,人类不合理的生产和生活方式加剧了温室效应和城市热岛效应。 帮助学生掌握重点,更加容易的学习。

板书 一、季风:大范围、冬夏季盛行、风向相反 冬季风:欧亚大陆气温低,太平洋气温高;风从太平洋吹向大陆。 夏季风:欧亚大陆气温高,太平洋气温低;风从大陆吹向太平洋。 二、气候(气温)变化: 我国与全球一致: 近现代全球平均气温呈波动上升趋势; 气候总是表现出波动变化的特点; 目前,全球气温正处于逐渐升高的过程中。 三、人类活动影响气候: 1、改良局部地区小气候; 2、温室效应加剧; 3、城市热岛效应加剧。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 21清风明月

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象