《世间最美的坟墓》课件

图片预览

文档简介

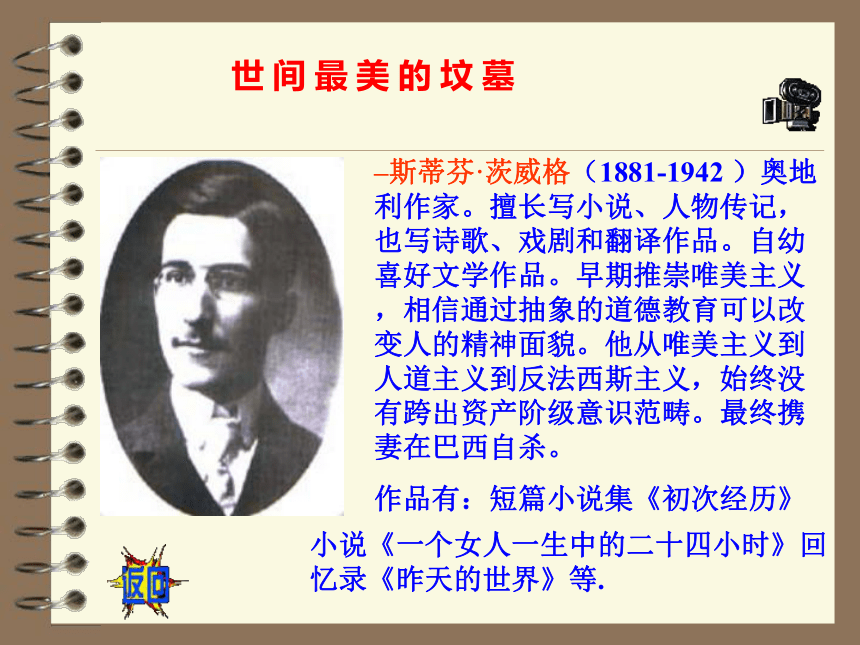

课件26张PPT。斯蒂芬?茨威格世间最美的坟墓

—记1928年的一次俄国旅行世 间 最 美 的 坟 墓

小说《一个女人一生中的二十四小时》回忆录《昨天的世界》等.–斯蒂芬·茨威格(1881-1942 )奥地利作家。擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧和翻译作品。自幼喜好文学作品。早期推崇唯美主义,相信通过抽象的道德教育可以改变人的精神面貌。他从唯美主义到人道主义到反法西斯主义,始终没有跨出资产阶级意识范畴。最终携妻在巴西自杀。

作品有:短篇小说集《初次经历》列夫·托尔斯泰 俄罗斯19世纪最伟大的批判现实

主义作家。 “ 俄 国 革 命 的 镜 子 ” 。 《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》世 间 最 美 的 坟 墓

十九世纪后半期俄国最伟大的作家,他以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。托尔斯泰出身于古老而有名望的大贵族,但他一生始终不渝地真诚地寻求接近人民的道路,多次在自己的庄园进行改革,不过都没成功。五十年代开始文学创作。《战争与和平》是他前期创作总结。《安娜·卡列尼娜》代表他创作的第二个里程碑。《复活》是他长期思想探索的艺术总结,是他对俄国地主资产阶级社会批判最全面、深刻、有力的一部长篇小说。

?

列 夫 ·托 尔 斯 泰

1。能力目标

领会文章用最朴实的语言表达最朴实的感情的表达效果2。美育目标

通过对朴素美、自然美的感悟,树立正确的审美观与价值观 教学目的 作者为什么说“今天” 是个“特殊的日子”?托尔斯泰诞辰100周年。世 间 最 美 的 坟 墓

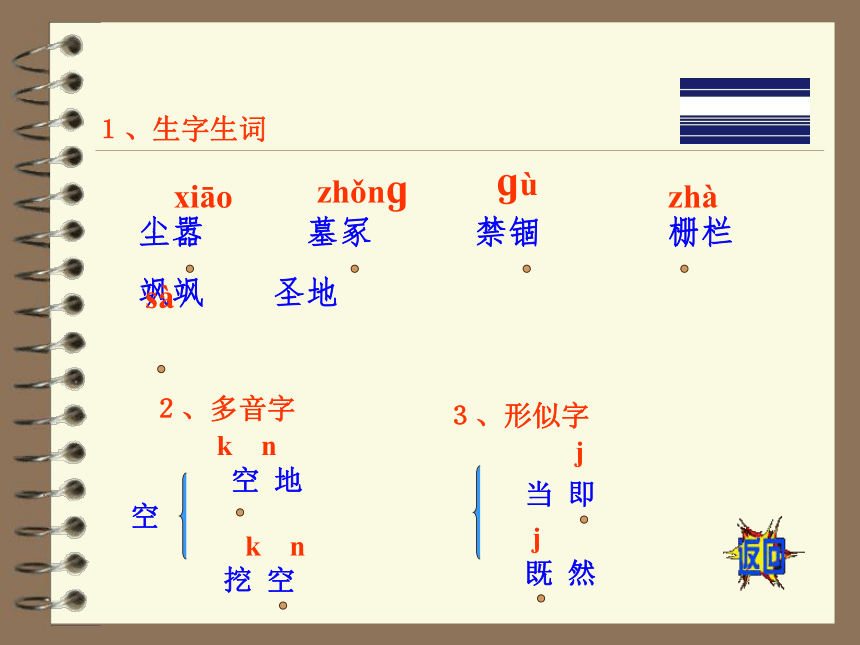

尘嚣 墓冢 禁锢 栅栏

飒飒 圣地xiāosà1、生字生词2、多音字空空 地挖 空3、形似字当 即既 然k?n?k?n?j?j?zhǒnɡ ɡù zhà

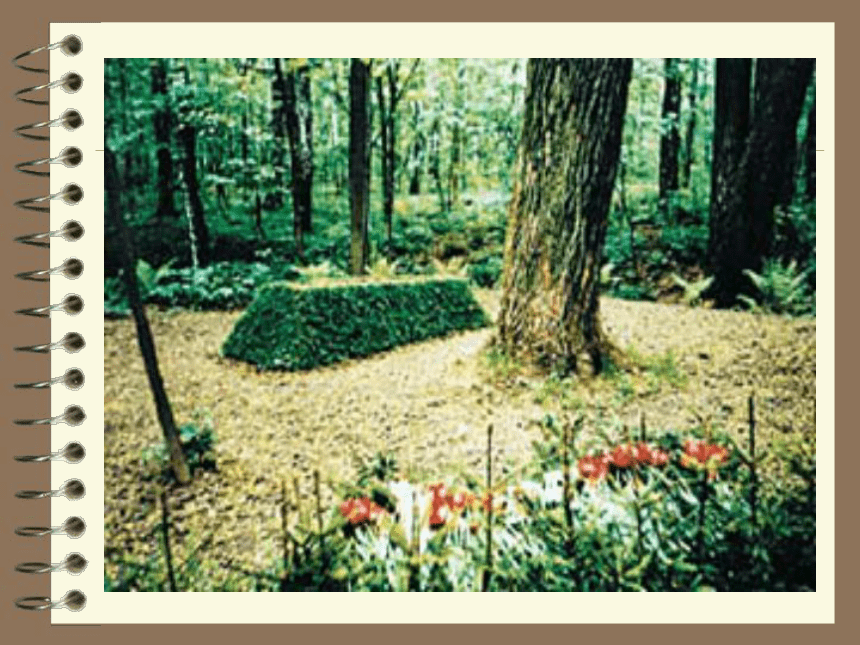

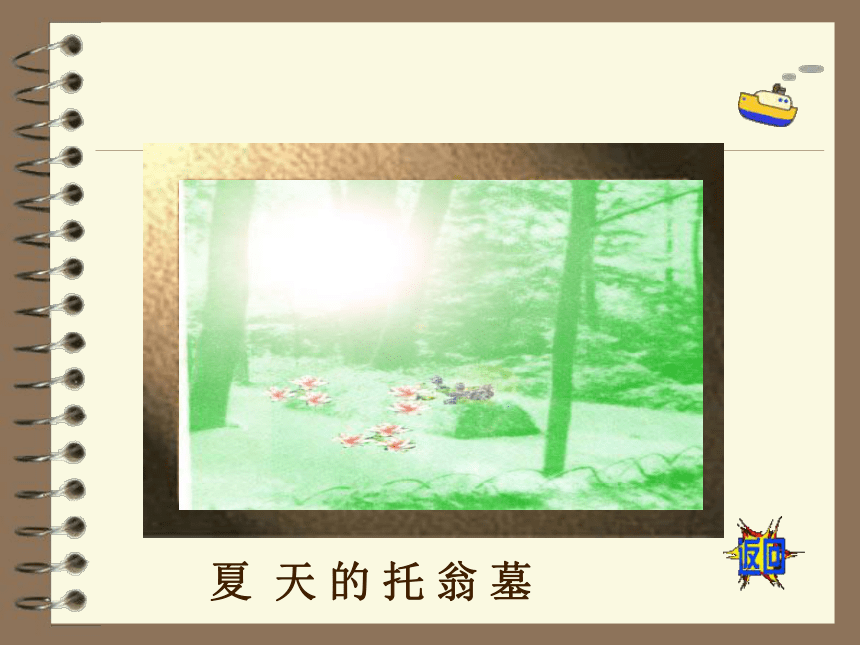

冬 天 的 托 翁 墓 环境美

传说美

人格美为什么说托尔斯泰墓很美?世 间 最 美 的 坟 墓

为什么说托尔斯泰墓最美? 尽管因为过分的雄心勃勃,过分的任性偏激,他遭受了失败,但是拿破仑在管理国家、唤起民众、统领军队方面的伟大与卓越是无与伦比的、超群脱凡的。他的伟大,不仅在于他所创造的业绩的永恒与深厚影响,而且在于他在创造这些业绩中投入的是无法比拟的神奇雄伟的巨大力量。人们曾经这样评述过他:“这个最终把无数人的向往与思念引向圣赫勒那群岛的人,必将永远立于人类历史上英名永存者的最前列。” 他是一位个子非常矮小的科西嘉青年。但凭着“舍我其谁”的自信,身经百战,东征埃及,驰骋欧洲,终于从一个小小的少尉一跃登上了法国第一执政和法兰西皇帝的圣位。他就是──拿破仑.波拿巴! 在世界文学史上有这样一个人——青年时代的他

就以一部小说让许多读者为之流泪从而震撼整个欧洲,而又以一部倾毕生近

60年的旷世杰作受到世界的注目,他就是德国文学家、诗人、戏剧家、思想

家,被誉为世界四大文豪之一的——歌德。

歌德简介暴风雨-- 莎士比亚的戏剧作品

哈姆雷特

罗密欧与朱丽叶 - 莎士比亚的名著

莎士比亚十四行诗集 - 莎士比亚的诗集

威尼斯商人 - 莎士比亚的名著

仲夏夜之梦 - 莎士比亚的名著

莎士比亚作品介绍朴

素对比流浪汉

不为人知的士兵世 间 最 美 的 坟 墓

托尔斯泰墓形象是怎样的?没有十字架墓碑墓志铭名字只有长方形土丘鲜花淡泊名声与朴素外观的和谐统一用一个词来形容这个坟墓朴素哪些语句能体现坟墓的朴素?1 这只是一个长方形的土堆而已,无人守护,无人管理,只有几株大树荫蔽。2 它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰的名字也没有 。3 夏天,风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。课文中哪些语句描写了托尔斯泰的朴素?托尔斯泰晚年才想想起这桩儿时往事和关于幸福的奇妙许诺,饱经忧患的老人突然从中获得一个新的、更美好的启示.然而,恰恰是有留姓名,比所有挖空心思置办的大理石和奢华装饰更扣人心弦:在今天这个 ,成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕是仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。特殊的日子里构思特点:手法 列夫-尼古拉耶维奇-托尔斯泰是19世纪俄国批判现实主义文学的杰出代表 。列宁称他是伟大的艺术家,指出他在半世纪以上的文学活动中创作了许多杰出的作品,他所提出的重大问题和所取得的艺术成就,使他的作品在世界文学中占了一个第一流的地位。 他的代表作有《战争与和平》,《复活》, 《安娜卡列尼娜》此外 还有自转体小说《幼年》《少年》《青年》,剧本《黑暗的势力》《教育的果实》,中篇小说《伊凡伊里奇之死》《克莱采尔奏鸣曲》《一个地主的早晨》《哥萨克》《塞瓦斯托波尔故事集》。 托尔斯泰诞生在一个古老的贵族家庭。父母早亡,在姑母和家庭教师的教养下长大。他一生的大半时间是在 自己的庄园中度过的。1844年入喀山大学的东方语文系学习,次年转入法学系,受卢梭和伏尔泰的启蒙思想的影响,开始对农奴制社会和学校教育不满,于1847年退学回家,从事农奴生活的改革。失败后,于1851至1854年自愿到高加索服兵役,经历了克里米亚战争,不仅加深了对沙皇专制制度和贵族阶级的不满,而且为后来《战争与和平》描写生动的战争场面打下基础。 他拥有丰厚的家产,但是他却远离城市的奢华的生活,长期生活在乡间,并希望放弃私有财产和贵族特权。对功名利碌看得很淡。

他一生都在为解决地主与农民之间的矛盾而奋斗。

—记1928年的一次俄国旅行世 间 最 美 的 坟 墓

小说《一个女人一生中的二十四小时》回忆录《昨天的世界》等.–斯蒂芬·茨威格(1881-1942 )奥地利作家。擅长写小说、人物传记,也写诗歌、戏剧和翻译作品。自幼喜好文学作品。早期推崇唯美主义,相信通过抽象的道德教育可以改变人的精神面貌。他从唯美主义到人道主义到反法西斯主义,始终没有跨出资产阶级意识范畴。最终携妻在巴西自杀。

作品有:短篇小说集《初次经历》列夫·托尔斯泰 俄罗斯19世纪最伟大的批判现实

主义作家。 “ 俄 国 革 命 的 镜 子 ” 。 《战争与和平》《复活》《安娜·卡列尼娜》世 间 最 美 的 坟 墓

十九世纪后半期俄国最伟大的作家,他以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。托尔斯泰出身于古老而有名望的大贵族,但他一生始终不渝地真诚地寻求接近人民的道路,多次在自己的庄园进行改革,不过都没成功。五十年代开始文学创作。《战争与和平》是他前期创作总结。《安娜·卡列尼娜》代表他创作的第二个里程碑。《复活》是他长期思想探索的艺术总结,是他对俄国地主资产阶级社会批判最全面、深刻、有力的一部长篇小说。

?

列 夫 ·托 尔 斯 泰

1。能力目标

领会文章用最朴实的语言表达最朴实的感情的表达效果2。美育目标

通过对朴素美、自然美的感悟,树立正确的审美观与价值观 教学目的 作者为什么说“今天” 是个“特殊的日子”?托尔斯泰诞辰100周年。世 间 最 美 的 坟 墓

尘嚣 墓冢 禁锢 栅栏

飒飒 圣地xiāosà1、生字生词2、多音字空空 地挖 空3、形似字当 即既 然k?n?k?n?j?j?zhǒnɡ ɡù zhà

冬 天 的 托 翁 墓 环境美

传说美

人格美为什么说托尔斯泰墓很美?世 间 最 美 的 坟 墓

为什么说托尔斯泰墓最美? 尽管因为过分的雄心勃勃,过分的任性偏激,他遭受了失败,但是拿破仑在管理国家、唤起民众、统领军队方面的伟大与卓越是无与伦比的、超群脱凡的。他的伟大,不仅在于他所创造的业绩的永恒与深厚影响,而且在于他在创造这些业绩中投入的是无法比拟的神奇雄伟的巨大力量。人们曾经这样评述过他:“这个最终把无数人的向往与思念引向圣赫勒那群岛的人,必将永远立于人类历史上英名永存者的最前列。” 他是一位个子非常矮小的科西嘉青年。但凭着“舍我其谁”的自信,身经百战,东征埃及,驰骋欧洲,终于从一个小小的少尉一跃登上了法国第一执政和法兰西皇帝的圣位。他就是──拿破仑.波拿巴! 在世界文学史上有这样一个人——青年时代的他

就以一部小说让许多读者为之流泪从而震撼整个欧洲,而又以一部倾毕生近

60年的旷世杰作受到世界的注目,他就是德国文学家、诗人、戏剧家、思想

家,被誉为世界四大文豪之一的——歌德。

歌德简介暴风雨-- 莎士比亚的戏剧作品

哈姆雷特

罗密欧与朱丽叶 - 莎士比亚的名著

莎士比亚十四行诗集 - 莎士比亚的诗集

威尼斯商人 - 莎士比亚的名著

仲夏夜之梦 - 莎士比亚的名著

莎士比亚作品介绍朴

素对比流浪汉

不为人知的士兵世 间 最 美 的 坟 墓

托尔斯泰墓形象是怎样的?没有十字架墓碑墓志铭名字只有长方形土丘鲜花淡泊名声与朴素外观的和谐统一用一个词来形容这个坟墓朴素哪些语句能体现坟墓的朴素?1 这只是一个长方形的土堆而已,无人守护,无人管理,只有几株大树荫蔽。2 它只是树林中的一个小小长方形土丘,上面开满鲜花,没有十字架,没有墓碑,没有墓志铭,连托尔斯泰的名字也没有 。3 夏天,风儿在俯临这座无名者之墓的树木之间飒飒响着,和暖的阳光在坟头嬉戏;冬天,白雪温柔地覆盖这片幽暗的土地。课文中哪些语句描写了托尔斯泰的朴素?托尔斯泰晚年才想想起这桩儿时往事和关于幸福的奇妙许诺,饱经忧患的老人突然从中获得一个新的、更美好的启示.然而,恰恰是有留姓名,比所有挖空心思置办的大理石和奢华装饰更扣人心弦:在今天这个 ,成百上千到他的安息地来的人中间没有一个有勇气,哪怕是仅仅从这幽暗的土丘上摘下一朵花留作纪念。特殊的日子里构思特点:手法 列夫-尼古拉耶维奇-托尔斯泰是19世纪俄国批判现实主义文学的杰出代表 。列宁称他是伟大的艺术家,指出他在半世纪以上的文学活动中创作了许多杰出的作品,他所提出的重大问题和所取得的艺术成就,使他的作品在世界文学中占了一个第一流的地位。 他的代表作有《战争与和平》,《复活》, 《安娜卡列尼娜》此外 还有自转体小说《幼年》《少年》《青年》,剧本《黑暗的势力》《教育的果实》,中篇小说《伊凡伊里奇之死》《克莱采尔奏鸣曲》《一个地主的早晨》《哥萨克》《塞瓦斯托波尔故事集》。 托尔斯泰诞生在一个古老的贵族家庭。父母早亡,在姑母和家庭教师的教养下长大。他一生的大半时间是在 自己的庄园中度过的。1844年入喀山大学的东方语文系学习,次年转入法学系,受卢梭和伏尔泰的启蒙思想的影响,开始对农奴制社会和学校教育不满,于1847年退学回家,从事农奴生活的改革。失败后,于1851至1854年自愿到高加索服兵役,经历了克里米亚战争,不仅加深了对沙皇专制制度和贵族阶级的不满,而且为后来《战争与和平》描写生动的战争场面打下基础。 他拥有丰厚的家产,但是他却远离城市的奢华的生活,长期生活在乡间,并希望放弃私有财产和贵族特权。对功名利碌看得很淡。

他一生都在为解决地主与农民之间的矛盾而奋斗。

同课章节目录

- 一 《诗经》二首

- 关雎

- 蒹葭

- 二 歌行二首

- 白雪歌送武判官归京

- 茅屋为秋风所破歌

- 作文1 学会生存

- 三 蒙古草原狼

- 四 巩乃斯的马

- 五 桐庐行

- 六 词二首

- 渔家傲·秋思

- 念奴娇·过洞庭

- 七 现代诗歌二首

- 在寒冷的腊月的夜里

- 金黄的稻束

- 作文2 我从父母那里得到的

- 八 谈作文

- 九 短文二篇

- 热爱生命

- 世间最美的坟墓

- 作文3 请为我喝彩

- 一〇 曹刿论战

- 一一 《孟子》二章

- 天时不如地利

- 富贵不能淫

- 一二 强项令

- 口语交际 演讲

- 一三 致大海

- 一四 品质

- 一五 麦琪的礼物

- 作文4 我写小小说

- 一六 出师表

- 一七 捕蛇者说

- 一八 送东阳马生序

- 作文5 教养与习惯

- 一九 香菱学诗

- 二〇 将相和[自读]

- 作文6 我读名著(名篇)

- 名著导读 《西游记》:神魔有人情,精魅通世故