第12 新文化运动 习题课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12 新文化运动 习题课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-03 20:36:33 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第四单元 新民主主义革命的开始

第12课 新文化运动

1.背景

(1)中华民国:新生的中华民国陷入政治混乱的局面之中。

(2)知识分子:一部分先进知识分子认识到:仅有 1

的革新不足以救中国,必须进行一场 1

领域的革新运动。

2.开始标志: 年, 在 创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《 》一文,正式吹响了新文化运动的号角。

政治制度

思想文化

知识点1 新文化运动的兴起

1915

陈独秀

上海

敬告青年

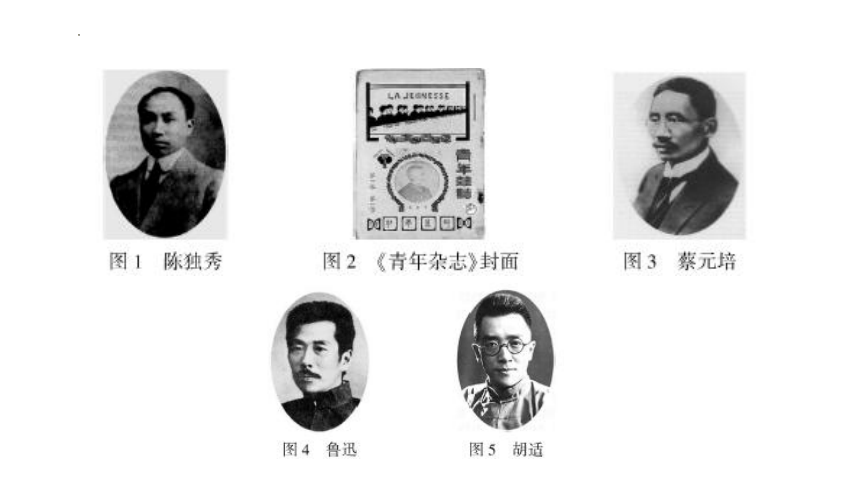

3.代表人物: 、 、 、 、 1 等。

4.旗帜:民主与科学。

5.重要阵地:《 》和北京大学。

陈独秀

蔡元培

鲁迅

胡适

新青年

李大钊

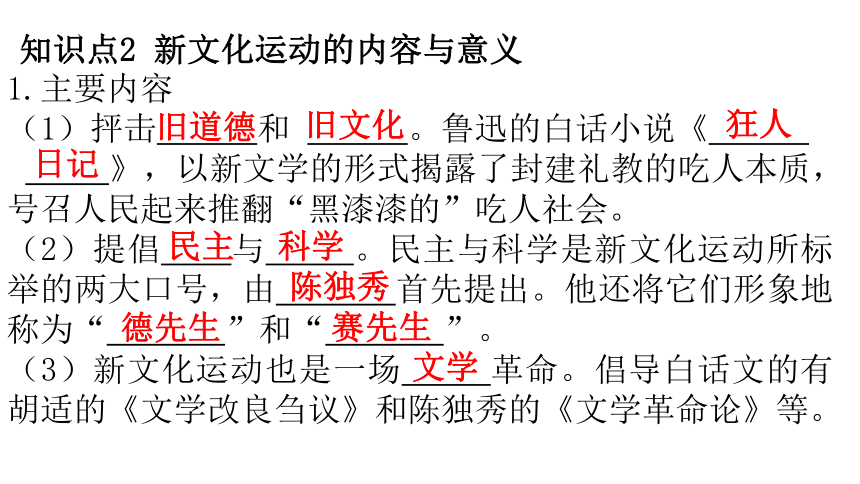

1.主要内容

(1)抨击 和 。鲁迅的白话小说《 1

》,以新文学的形式揭露了封建礼教的吃人本质,号召人民起来推翻“黑漆漆的”吃人社会。

(2)提倡 与 。民主与科学是新文化运动所标举的两大口号,由 首先提出。他还将它们形象地称为“ ”和“ ”。

(3)新文化运动也是一场 革命。倡导白话文的有胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》等。

旧道德

旧文化

知识点2 新文化运动的内容与意义

狂人

日记

民主

科学

陈独秀

德先生

赛先生

文学

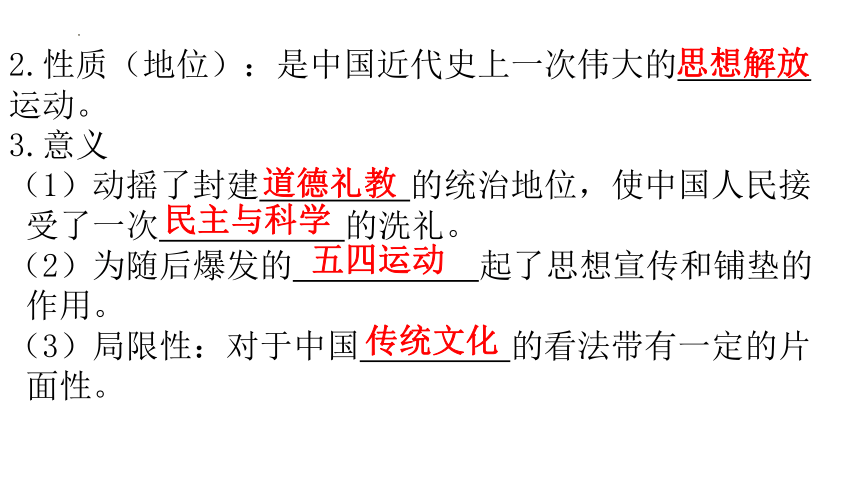

2.性质(地位):是中国近代史上一次伟大的 1 运动。

3.意义

(1)动摇了封建 的统治地位,使中国人民接

受了一次 的洗礼。

(2)为随后爆发的 起了思想宣传和铺垫的

作用。

(3)局限性:对于中国 的看法带有一定的片

面性。

思想解放

道德礼教

民主与科学

五四运动

传统文化

1.图2杂志的创办人是 ,它的创办标志着新文

化运动的开始。

2.陈独秀等人以《新青年》为主要阵地,宣传西方的

与 ,猛烈抨击中国传统的旧道德和旧文学,为 的爆发起了思想宣传的作用。

陈独秀

民主

科学

五四运动

探究一 新文化运动的性质和进步作用。

性质:新文化运动是中国近代史上一次空前的思想解放运动。

进步作用:新文化运动高举民主与科学的旗帜,对封建专制制度和封建思想文化进行了一次猛烈的扫荡,促进了中国人民特别是知识青年的觉醒,为马克思主义在中国的传播创造了条件,也为中国共产党的诞生作了思想准备。

(1)动摇了封建思想的统治地位。新文化运动前,资产阶级维新(改良)派和革命派,在宣传各自的政治

观点时,都没有彻底地批判封建思想。经过新文化运动,封建思想遭到前所未有的冲击批判,人们的思想得到空前的解放。

(2)民主与科学思想得到弘扬。中国知识分子在新文化运动中,受到一次西方民主与科学思想的洗礼。这就为新思潮的传播开辟了道路,也推动了中国自然科学事业的发展。

(3)为五四运动的爆发作了思想准备。新文化运动启发了民众的民主主义觉悟,对五四爱国运动起了宣传动员作用。

(4)后期传播的社会主义思想,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。这是新文化运动最重要的成果。

(5)有利于文化的普及和繁荣。新文化运动提倡白话文,能够使语言和文字更紧密地统一起来,为广大民众所接受,从而有利于文化的普及与繁荣。

材料一 辛亥革命以后,袁世凯复辟帝制,使中国先进的知识分子认识到我们中国多数国民口里虽然不反对共和,脑子里实在是装满了帝制时代的旧思想,如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

——陈独秀

探究二 20世纪初,在中国阴霾的天空中,响起了一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对封建迷信、猛烈抨击封建思想的文化启蒙运动——新文化运动。阅读材料,回答问题。

【毁灭——新文化运动的背景】

(1)有人说:“新文化运动是几个青年凭空造出来的。”请结合材料一判断这种说法对不对,并说明理由。

不对。

理由:①窃取辛亥革命果实的袁世凯,以孔教作为复辟帝制的工具。这是违背民主潮流的倒行逆施,必然会遭到全国人民的反对。②陈独秀等人发起的新文化运动,正是全国人民反封建斗争意志的集中体现。

【拯救——新文化运动的历程】

材料二 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞洁、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。……我们现在认定只有这两位先生, 可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。

——陈独秀

(2)根据材料二指出陈独秀宣传的核心思想是什么。

民主与科学。

(3)新文化运动中的代表人物在语言文学方面力倡白话文,开展了文学革命,并影响至今。请列举这一时期的代表作品,并说说提倡白话文对中国社会的影响。

作品:《狂人日记》《文学改良刍议》《文学革命论》等。影响:开启民智,推动文化平民化,传播新思想等。

1.“民国的创立并未带来人们期望的和平与秩序,于是中国的知识分子逐渐相信,如果不进行一场彻底的思想变革,就不可能有良好的政府和社会。”在此背景下 ( )

A.洋务运动兴起

B.辛亥革命兴起

C.新文化运动兴起

D.义和团运动兴起

C

2.1915年,一场高举民主与科学大旗的思想解放运动——

新文化运动在中国大地上兴起。新文化运动开始的标志是 ( )

A.康有为发起“公车上书”

B.陈独秀创办《青年杂志》

C.严复发表《天演论》

D.胡适发表《文学改良刍议》

B

3.右图是苏州吴县沈维钧编辑,由上海世界书局于1921年6月发行的《做白话文秘诀》书影。这本书出版发行的背景是 ( )

A.鸦片战争的影响

B.变法维新的宣传

C.辛亥革命的胜利

D.新文化运动倡导

D

4.《新青年》刊文指出:“专制国本建筑于主权者独裁之上……共和国本建筑于人民舆论之上。”故“政治实质之变更,在国民多数心理所趋,不在政治之形式”。材料强调当时的紧迫任务是 ( )

A.进行社会改良 B.推翻君主专制

C.开展民众启蒙 D.发起国民革命

C

5.下面漫画反映了我国近代史上的一场运动,它起到的重要作用是 ( )

A.开启了思想进步的闸门

B.促进了文学创作的繁荣

C.推动了中国近代化的进程

D.促进了中国教育的大发展

A

6.徐中约说:“《新青年》和《新潮》以及包括《每周评论》在内的许多其他杂志,对传统主义的堡垒——旧文学、旧道德、旧式人际关系和儒家——发动了全面攻击……”作者认为这些杂志对传统文化的态度是 ( )

A.批判地继承

B.取其精华,弃其糟粕

C.避免绝对肯定或绝对否定

D.完全否定

D

7.下表内容体现了新文化运动兴起的原因是 ( )

D

陈独秀 1901年,赴日本东京高等师范学校留学

蔡元培 1902年,赴日本考察;1908年,进入德国莱比锡大学留学

鲁迅 1902年,留学日本

胡适 1910年,赴美国学习

李大钊 1913年,入日本早稻田大学攻读政治经济学

A.无产阶级队伍的壮大

B.资本主义的进一步发展

C.袁世凯掀起尊孔复古的逆流

D.先进知识分子受到西方文化的影响

8.有一副对联:“白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议”,下联是“古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西

”。这幅对联最有可能出自谁的手笔 ( )

A.清末就读同文馆的学生

B.京师大学堂的学生

C.清朝末年的维新人士

D.民国初北京大学的学生

D

9.陈炯明发动广州兵变,欲置孙中山于死地。胡适从另一个角度评论此事:“陈派军人这一次赶走孙文的行动,也许有可以攻击的地方;但我们反对那些人抬出‘悖主’

‘犯上’‘叛逆’等来做攻击陈炯明的武器。”这说明胡适( )

A.被陈炯明收买 B.反对旧道德

C.否定三民主义 D.提倡白话文

B

10.史学界认为新文化运动是戊戌变法和辛亥革命的继续,主要是就其 ( )

A.是一场文化运动来说的 B.作为反复辟运动来说的

C.作为反封建运动来说的 D.要求民主和科学来说的

C

11.1915—1918年,陈独秀等人在《新青年》杂志大力宣传西方民主、科学思想时,梁启超、梁漱溟、马一浮等人纷纷发表文章,表示要反思西方文化,重新认识中国文化。这说明 ( )

A.“尊孔复古”逆流再次出现

B.新文化运动思想内涵丰富

C.封建礼教遗毒仍根深蒂固

D.学者混淆先进与落后界限

B

12.有学者指出:“新文化运动关心的问题大都不是国家和民族的问题。他们关心的是人,因而常用的词汇也是‘吃人的礼教’‘奴隶的国度’‘非人的道德’,他们努力创造的新文学也定位于‘人的文学’。”对这段话理解正确的是 ( )

A.新文化运动注重追求人的个性解放

B.新文化运动有利于传统文化的普及

C.新文化运动动摇封建思想的正统地位

D.新文化运动促进马克思主义的传播

A

13.梁启超是我国近代的思想家、政治家、教育家、史学家、文学家。他经历和参与了中国近代的大部分重大历史事件,其政治思想和主张却以“多变”“屡变”而著称。阅读材料, 回答问题。

材料一 吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

(1)材料一主要体现了梁启超的什么政治思想和主张?这一政治思想和主张在哪一运动中得到实践?

政治思想和主张:变法图强。

运动:戊戌变法。

(2)从材料二中可以看出梁启超的政治思想和主张发生了什么转变?由此判断,他可能会同哪位历史人物合作进行新的探索?

转变:由主张变法维新变为倾向支持共和革命。(意思相近即可)

人物:孙中山。

材料二 至草莽有志之士,多主革命之说,其势甚盛,仆前者亦主张斯义,因朝局无可为,不得不倡之与下也。

——《梁启超年谱长编》

(3)材料三中的“渐渐要求全人格的觉悟”指的是什么事件?

新文化运动。

(4)根据以上四则材料,分析导致梁启超的政治思想和主张“多变”“屡变”的主要原因。在各种变化之中,梁启超坚持不变的又是什么?

原因:与时俱进;紧跟时代形势的变化。(符合题意即可)

坚持不变:爱国的中心思想和救国的一贯主张。

材料三 革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。

——梁启超《五十年中国进化概论》

第四单元 新民主主义革命的开始

第12课 新文化运动

1.背景

(1)中华民国:新生的中华民国陷入政治混乱的局面之中。

(2)知识分子:一部分先进知识分子认识到:仅有 1

的革新不足以救中国,必须进行一场 1

领域的革新运动。

2.开始标志: 年, 在 创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《 》一文,正式吹响了新文化运动的号角。

政治制度

思想文化

知识点1 新文化运动的兴起

1915

陈独秀

上海

敬告青年

3.代表人物: 、 、 、 、 1 等。

4.旗帜:民主与科学。

5.重要阵地:《 》和北京大学。

陈独秀

蔡元培

鲁迅

胡适

新青年

李大钊

1.主要内容

(1)抨击 和 。鲁迅的白话小说《 1

》,以新文学的形式揭露了封建礼教的吃人本质,号召人民起来推翻“黑漆漆的”吃人社会。

(2)提倡 与 。民主与科学是新文化运动所标举的两大口号,由 首先提出。他还将它们形象地称为“ ”和“ ”。

(3)新文化运动也是一场 革命。倡导白话文的有胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》等。

旧道德

旧文化

知识点2 新文化运动的内容与意义

狂人

日记

民主

科学

陈独秀

德先生

赛先生

文学

2.性质(地位):是中国近代史上一次伟大的 1 运动。

3.意义

(1)动摇了封建 的统治地位,使中国人民接

受了一次 的洗礼。

(2)为随后爆发的 起了思想宣传和铺垫的

作用。

(3)局限性:对于中国 的看法带有一定的片

面性。

思想解放

道德礼教

民主与科学

五四运动

传统文化

1.图2杂志的创办人是 ,它的创办标志着新文

化运动的开始。

2.陈独秀等人以《新青年》为主要阵地,宣传西方的

与 ,猛烈抨击中国传统的旧道德和旧文学,为 的爆发起了思想宣传的作用。

陈独秀

民主

科学

五四运动

探究一 新文化运动的性质和进步作用。

性质:新文化运动是中国近代史上一次空前的思想解放运动。

进步作用:新文化运动高举民主与科学的旗帜,对封建专制制度和封建思想文化进行了一次猛烈的扫荡,促进了中国人民特别是知识青年的觉醒,为马克思主义在中国的传播创造了条件,也为中国共产党的诞生作了思想准备。

(1)动摇了封建思想的统治地位。新文化运动前,资产阶级维新(改良)派和革命派,在宣传各自的政治

观点时,都没有彻底地批判封建思想。经过新文化运动,封建思想遭到前所未有的冲击批判,人们的思想得到空前的解放。

(2)民主与科学思想得到弘扬。中国知识分子在新文化运动中,受到一次西方民主与科学思想的洗礼。这就为新思潮的传播开辟了道路,也推动了中国自然科学事业的发展。

(3)为五四运动的爆发作了思想准备。新文化运动启发了民众的民主主义觉悟,对五四爱国运动起了宣传动员作用。

(4)后期传播的社会主义思想,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。这是新文化运动最重要的成果。

(5)有利于文化的普及和繁荣。新文化运动提倡白话文,能够使语言和文字更紧密地统一起来,为广大民众所接受,从而有利于文化的普及与繁荣。

材料一 辛亥革命以后,袁世凯复辟帝制,使中国先进的知识分子认识到我们中国多数国民口里虽然不反对共和,脑子里实在是装满了帝制时代的旧思想,如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

——陈独秀

探究二 20世纪初,在中国阴霾的天空中,响起了一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对封建迷信、猛烈抨击封建思想的文化启蒙运动——新文化运动。阅读材料,回答问题。

【毁灭——新文化运动的背景】

(1)有人说:“新文化运动是几个青年凭空造出来的。”请结合材料一判断这种说法对不对,并说明理由。

不对。

理由:①窃取辛亥革命果实的袁世凯,以孔教作为复辟帝制的工具。这是违背民主潮流的倒行逆施,必然会遭到全国人民的反对。②陈独秀等人发起的新文化运动,正是全国人民反封建斗争意志的集中体现。

【拯救——新文化运动的历程】

材料二 要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞洁、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。……我们现在认定只有这两位先生, 可以救治中国政治上道德上学术上思想上一切的黑暗。

——陈独秀

(2)根据材料二指出陈独秀宣传的核心思想是什么。

民主与科学。

(3)新文化运动中的代表人物在语言文学方面力倡白话文,开展了文学革命,并影响至今。请列举这一时期的代表作品,并说说提倡白话文对中国社会的影响。

作品:《狂人日记》《文学改良刍议》《文学革命论》等。影响:开启民智,推动文化平民化,传播新思想等。

1.“民国的创立并未带来人们期望的和平与秩序,于是中国的知识分子逐渐相信,如果不进行一场彻底的思想变革,就不可能有良好的政府和社会。”在此背景下 ( )

A.洋务运动兴起

B.辛亥革命兴起

C.新文化运动兴起

D.义和团运动兴起

C

2.1915年,一场高举民主与科学大旗的思想解放运动——

新文化运动在中国大地上兴起。新文化运动开始的标志是 ( )

A.康有为发起“公车上书”

B.陈独秀创办《青年杂志》

C.严复发表《天演论》

D.胡适发表《文学改良刍议》

B

3.右图是苏州吴县沈维钧编辑,由上海世界书局于1921年6月发行的《做白话文秘诀》书影。这本书出版发行的背景是 ( )

A.鸦片战争的影响

B.变法维新的宣传

C.辛亥革命的胜利

D.新文化运动倡导

D

4.《新青年》刊文指出:“专制国本建筑于主权者独裁之上……共和国本建筑于人民舆论之上。”故“政治实质之变更,在国民多数心理所趋,不在政治之形式”。材料强调当时的紧迫任务是 ( )

A.进行社会改良 B.推翻君主专制

C.开展民众启蒙 D.发起国民革命

C

5.下面漫画反映了我国近代史上的一场运动,它起到的重要作用是 ( )

A.开启了思想进步的闸门

B.促进了文学创作的繁荣

C.推动了中国近代化的进程

D.促进了中国教育的大发展

A

6.徐中约说:“《新青年》和《新潮》以及包括《每周评论》在内的许多其他杂志,对传统主义的堡垒——旧文学、旧道德、旧式人际关系和儒家——发动了全面攻击……”作者认为这些杂志对传统文化的态度是 ( )

A.批判地继承

B.取其精华,弃其糟粕

C.避免绝对肯定或绝对否定

D.完全否定

D

7.下表内容体现了新文化运动兴起的原因是 ( )

D

陈独秀 1901年,赴日本东京高等师范学校留学

蔡元培 1902年,赴日本考察;1908年,进入德国莱比锡大学留学

鲁迅 1902年,留学日本

胡适 1910年,赴美国学习

李大钊 1913年,入日本早稻田大学攻读政治经济学

A.无产阶级队伍的壮大

B.资本主义的进一步发展

C.袁世凯掀起尊孔复古的逆流

D.先进知识分子受到西方文化的影响

8.有一副对联:“白话通神,红楼梦、水浒,真不可思议”,下联是“古文讨厌,欧阳修、韩愈,是什么东西

”。这幅对联最有可能出自谁的手笔 ( )

A.清末就读同文馆的学生

B.京师大学堂的学生

C.清朝末年的维新人士

D.民国初北京大学的学生

D

9.陈炯明发动广州兵变,欲置孙中山于死地。胡适从另一个角度评论此事:“陈派军人这一次赶走孙文的行动,也许有可以攻击的地方;但我们反对那些人抬出‘悖主’

‘犯上’‘叛逆’等来做攻击陈炯明的武器。”这说明胡适( )

A.被陈炯明收买 B.反对旧道德

C.否定三民主义 D.提倡白话文

B

10.史学界认为新文化运动是戊戌变法和辛亥革命的继续,主要是就其 ( )

A.是一场文化运动来说的 B.作为反复辟运动来说的

C.作为反封建运动来说的 D.要求民主和科学来说的

C

11.1915—1918年,陈独秀等人在《新青年》杂志大力宣传西方民主、科学思想时,梁启超、梁漱溟、马一浮等人纷纷发表文章,表示要反思西方文化,重新认识中国文化。这说明 ( )

A.“尊孔复古”逆流再次出现

B.新文化运动思想内涵丰富

C.封建礼教遗毒仍根深蒂固

D.学者混淆先进与落后界限

B

12.有学者指出:“新文化运动关心的问题大都不是国家和民族的问题。他们关心的是人,因而常用的词汇也是‘吃人的礼教’‘奴隶的国度’‘非人的道德’,他们努力创造的新文学也定位于‘人的文学’。”对这段话理解正确的是 ( )

A.新文化运动注重追求人的个性解放

B.新文化运动有利于传统文化的普及

C.新文化运动动摇封建思想的正统地位

D.新文化运动促进马克思主义的传播

A

13.梁启超是我国近代的思想家、政治家、教育家、史学家、文学家。他经历和参与了中国近代的大部分重大历史事件,其政治思想和主张却以“多变”“屡变”而著称。阅读材料, 回答问题。

材料一 吾今为一言以蔽之曰:变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举。而一切要其大成,在变官制。

——梁启超《变法通议》

(1)材料一主要体现了梁启超的什么政治思想和主张?这一政治思想和主张在哪一运动中得到实践?

政治思想和主张:变法图强。

运动:戊戌变法。

(2)从材料二中可以看出梁启超的政治思想和主张发生了什么转变?由此判断,他可能会同哪位历史人物合作进行新的探索?

转变:由主张变法维新变为倾向支持共和革命。(意思相近即可)

人物:孙中山。

材料二 至草莽有志之士,多主革命之说,其势甚盛,仆前者亦主张斯义,因朝局无可为,不得不倡之与下也。

——《梁启超年谱长编》

(3)材料三中的“渐渐要求全人格的觉悟”指的是什么事件?

新文化运动。

(4)根据以上四则材料,分析导致梁启超的政治思想和主张“多变”“屡变”的主要原因。在各种变化之中,梁启超坚持不变的又是什么?

原因:与时俱进;紧跟时代形势的变化。(符合题意即可)

坚持不变:爱国的中心思想和救国的一贯主张。

材料三 革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。

——梁启超《五十年中国进化概论》

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹