5.3 人皆有不忍人之心 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 5.3 人皆有不忍人之心 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-05 09:37:50 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

孟子名言

1、生,我所欲也;义亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

2、穷则独善其身,达则兼济天下。

3、我善养吾浩然之气。

4、民为贵,社稷次之,君为轻。

5、老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

6、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

7、爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

8、乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

9、得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

10、故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

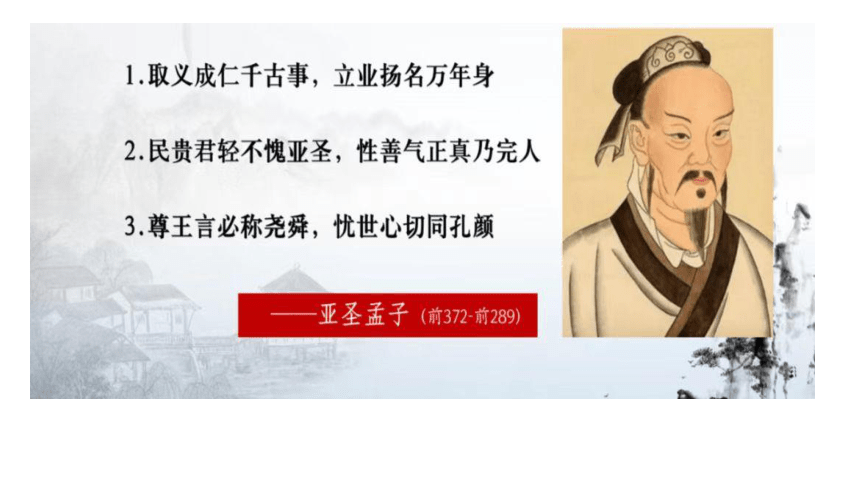

孟子(前372年—前289年),名轲,字子舆,战国时期邹国人,哲学家、政治家、教育家。

儒家学派的代表人物之一,与孔子并称____。孟子上承孔子、子思之学“受业於子思(孔子之孙)之门人”。

孟子最早提出“________”思想,对人民作一定的让步,反对掠夺性战争等主张。他到各国游说诸侯,反对“霸道”,提倡“仁、义”为中心的“_____”“____”。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“_____”。

孔孟

仁政

民贵君轻

亚圣

王道

1.孟子其人

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

2.《孟子》其书

初读文本

解题

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》,题目为编者所加。

“忍人”,狠心对待别人。

“不忍人之心”,怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”即每个人都有怜爱别人的心。

孟子曰:“人皆有/不忍人之心。先王/有/不忍人之心,斯有/不忍人之政矣;以不忍人之心/行不忍人之政,治天下/可运之掌上。所以谓/人皆有不忍人之心者:今人/乍见孺子/将入于井,皆有/怵惕/恻隐之心;非/所以/内交于/孺子之父母也,非/所以/要誉于/乡党朋友也,非/恶其声/而然也。由是/观之,无/恻隐之心,非人也;无/羞恶之心,非人也;无/辞让之心,非人也;无/是非之心,非人也。恻隐/之心,仁之/端也;羞恶/之心,义之/端也;辞让/之心,礼之/端也;是非/之心,智之/端也。人之/有是四端也,犹其有四体也。有是四端/而自谓不能者,自贼者也;谓其君/不能者,贼其君者也。凡有四端/于我者,知/皆扩而充之矣,若/火之/始然,泉之/始达。苟能/充之,足以/保四海;苟不/充之,不足以/事父母。”

划分节奏

明确重音和语调

初读文本

1.开门见山,直接摆出观点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开描写。(是什么)

2.举先王治天下易来说明不忍人之心的重要性。(为什么)

研读文本

分析开篇的作用:

孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。

由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

这个观点体现了孟子“性善论”

研读文本

如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

梳理文章的论证过程和论证论证方法

拓展探究

荀子认为人性本恶,所以人要注重后天学习,才能逐渐趋于善;而孟子认为人性本善,那么还要不要后天的学习呢?请结合《人皆有不忍人之心》的具体内容,谈谈这个问题:

要。人有“四心”,也就是有“四端”。“端”是“开始”的意思。也就是说,人人都有仁义礼智的萌芽,需要后天不断地培养呵护,这些萌芽才有可能长成参天大树,我们才能成为一个仁者。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,两者是否矛盾?

①不矛盾。

②因为在孟子看来,即使“人皆有不忍人之心”,然而在人们的社会活动中,仍存在私欲膨胀的问题,这会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“四端”。

比较阅读,整合探究

请梳理《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》的核心概念、主要观点,并说说这些观点有何共同之处。

孟子名言

1、生,我所欲也;义亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

2、穷则独善其身,达则兼济天下。

3、我善养吾浩然之气。

4、民为贵,社稷次之,君为轻。

5、老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。

6、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

7、爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

8、乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

9、得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

10、故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

孟子(前372年—前289年),名轲,字子舆,战国时期邹国人,哲学家、政治家、教育家。

儒家学派的代表人物之一,与孔子并称____。孟子上承孔子、子思之学“受业於子思(孔子之孙)之门人”。

孟子最早提出“________”思想,对人民作一定的让步,反对掠夺性战争等主张。他到各国游说诸侯,反对“霸道”,提倡“仁、义”为中心的“_____”“____”。由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“_____”。

孔孟

仁政

民贵君轻

亚圣

王道

1.孟子其人

《孟子》记录的是有关孟子重要思想的一些言论。共7篇,一般认为孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的,属先秦语录体散文集。

《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它的篇幅较长,内容也更具体,描绘更细致。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,把读经的传统推向更加狭窄的胡同,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

2.《孟子》其书

初读文本

解题

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》,题目为编者所加。

“忍人”,狠心对待别人。

“不忍人之心”,怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”即每个人都有怜爱别人的心。

孟子曰:“人皆有/不忍人之心。先王/有/不忍人之心,斯有/不忍人之政矣;以不忍人之心/行不忍人之政,治天下/可运之掌上。所以谓/人皆有不忍人之心者:今人/乍见孺子/将入于井,皆有/怵惕/恻隐之心;非/所以/内交于/孺子之父母也,非/所以/要誉于/乡党朋友也,非/恶其声/而然也。由是/观之,无/恻隐之心,非人也;无/羞恶之心,非人也;无/辞让之心,非人也;无/是非之心,非人也。恻隐/之心,仁之/端也;羞恶/之心,义之/端也;辞让/之心,礼之/端也;是非/之心,智之/端也。人之/有是四端也,犹其有四体也。有是四端/而自谓不能者,自贼者也;谓其君/不能者,贼其君者也。凡有四端/于我者,知/皆扩而充之矣,若/火之/始然,泉之/始达。苟能/充之,足以/保四海;苟不/充之,不足以/事父母。”

划分节奏

明确重音和语调

初读文本

1.开门见山,直接摆出观点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开描写。(是什么)

2.举先王治天下易来说明不忍人之心的重要性。(为什么)

研读文本

分析开篇的作用:

孟子是从人性的前提推导政治,从人人都有“不忍人之心”的仁心推导仁政。

由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。

这个观点体现了孟子“性善论”

研读文本

如何看待孟子的“人皆有不忍人之心”?

梳理文章的论证过程和论证论证方法

拓展探究

荀子认为人性本恶,所以人要注重后天学习,才能逐渐趋于善;而孟子认为人性本善,那么还要不要后天的学习呢?请结合《人皆有不忍人之心》的具体内容,谈谈这个问题:

要。人有“四心”,也就是有“四端”。“端”是“开始”的意思。也就是说,人人都有仁义礼智的萌芽,需要后天不断地培养呵护,这些萌芽才有可能长成参天大树,我们才能成为一个仁者。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,两者是否矛盾?

①不矛盾。

②因为在孟子看来,即使“人皆有不忍人之心”,然而在人们的社会活动中,仍存在私欲膨胀的问题,这会导致善的本性逐渐泯灭,所以必须在后天的教育中指导人们自觉地扩大充实自己的“四端”。

比较阅读,整合探究

请梳理《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》的核心概念、主要观点,并说说这些观点有何共同之处。