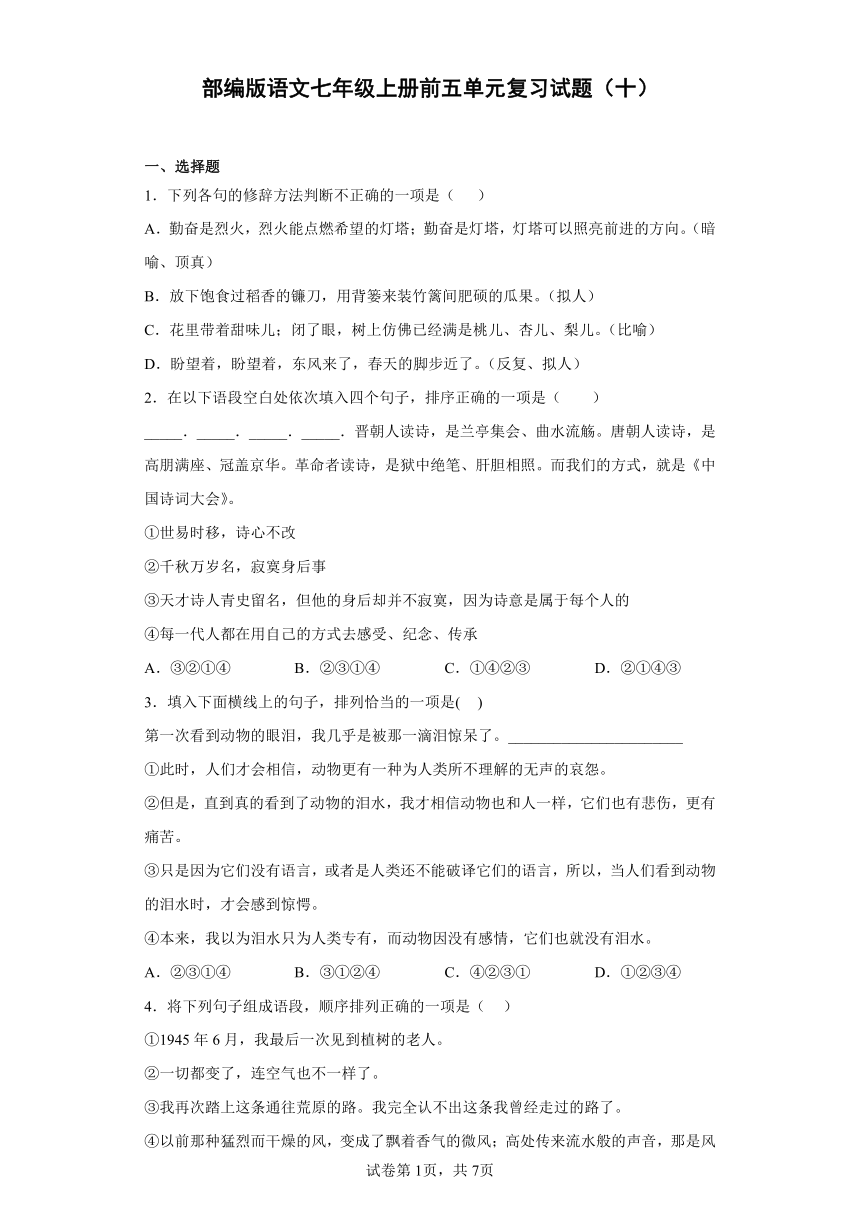

部编版语文七年级上册前五单元复习试题(十)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级上册前五单元复习试题(十)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-03 22:42:08 | ||

图片预览

文档简介

部编版语文七年级上册前五单元复习试题(十)

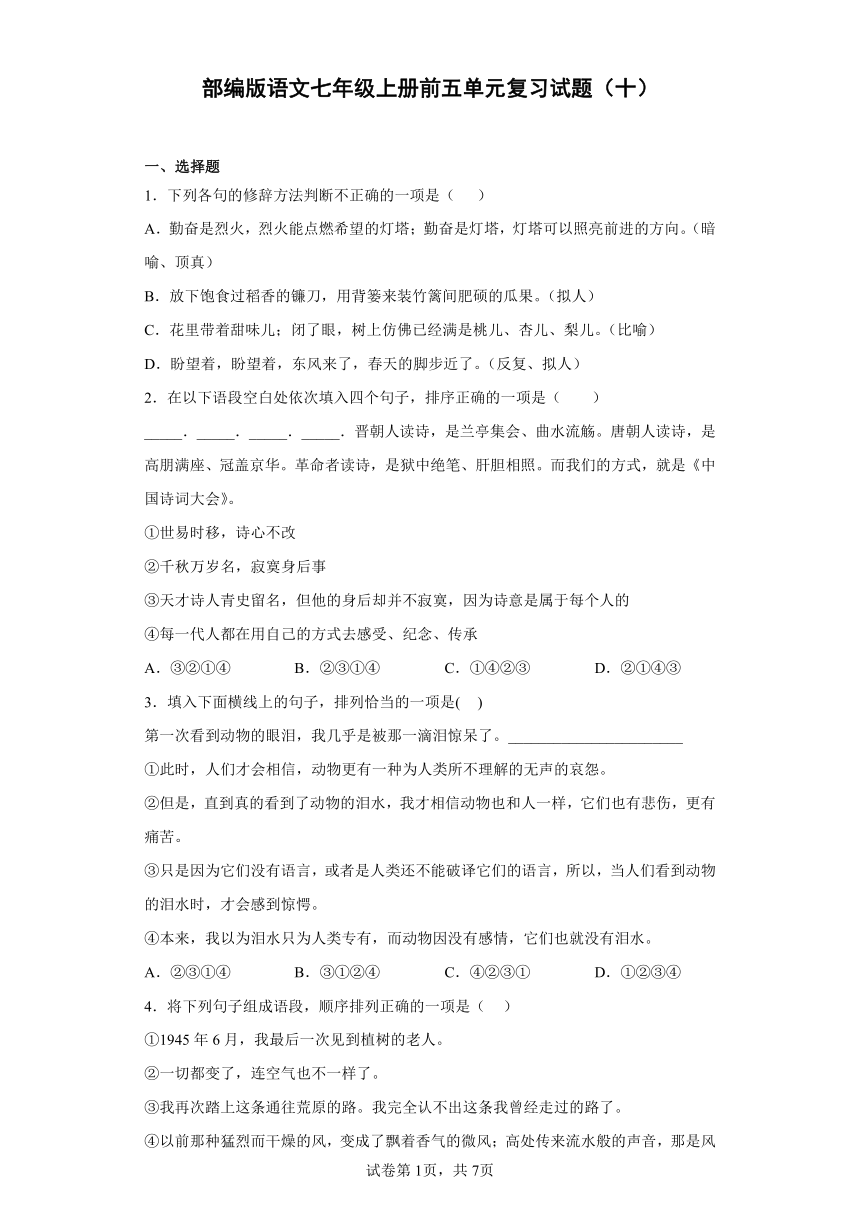

一、选择题

1.下列各句的修辞方法判断不正确的一项是( )

A.勤奋是烈火,烈火能点燃希望的灯塔;勤奋是灯塔,灯塔可以照亮前进的方向。(暗喻、顶真)

B.放下饱食过稻香的镰刀,用背篓来装竹篱间肥硕的瓜果。(拟人)

C.花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。(比喻)

D.盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。(反复、拟人)

2.在以下语段空白处依次填入四个句子,排序正确的一项是( )

_____._____._____._____.晋朝人读诗,是兰亭集会、曲水流觞。唐朝人读诗,是高朋满座、冠盖京华。革命者读诗,是狱中绝笔、肝胆相照。而我们的方式,就是《中国诗词大会》。

①世易时移,诗心不改

②千秋万岁名,寂寞身后事

③天才诗人青史留名,但他的身后却并不寂寞,因为诗意是属于每个人的

④每一代人都在用自己的方式去感受、纪念、传承

A.③②①④ B.②③①④ C.①④②③ D.②①④③

3.填入下面横线上的句子,排列恰当的一项是( )

第一次看到动物的眼泪,我几乎是被那一滴泪惊呆了。_______________________

①此时,人们才会相信,动物更有一种为人类所不理解的无声的哀怨。

②但是,直到真的看到了动物的泪水,我才相信动物也和人一样,它们也有悲伤,更有痛苦。

③只是因为它们没有语言,或者是人类还不能破译它们的语言,所以,当人们看到动物的泪水时,才会感到惊愕。

④本来,我以为泪水只为人类专有,而动物因没有感情,它们也就没有泪水。

A.②③①④ B.③①②④ C.④②③① D.①②③④

4.将下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )

①1945年6月,我最后一次见到植树的老人。

②一切都变了,连空气也不一样了。

③我再次踏上这条通往荒原的路。我完全认不出这条我曾经走过的路了。

④以前那种猛烈而干燥的风,变成了飘着香气的微风;高处传来流水般的声音,那是风穿过树林的响声。

⑤那年,他已经87岁了。

A.①⑤③②④ B.①③②⑤④

C.③⑤②①④ D.③①⑤②④

5.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.分歧(qí) 粗犷(kuàng) 侍弄(shì) 憔悴(qiáo)

B.应和(hè) 收敛(liǎn) 截然(jié) 惭愧(kuì)

C.绽放(zhàn) 贮蓄(chù) 淡雅(yǎ) 惨淡(cǎn)

D.黄晕(yùn) 倜傥(dǎng) 高邈(miǎo) 娇媚(mèi)

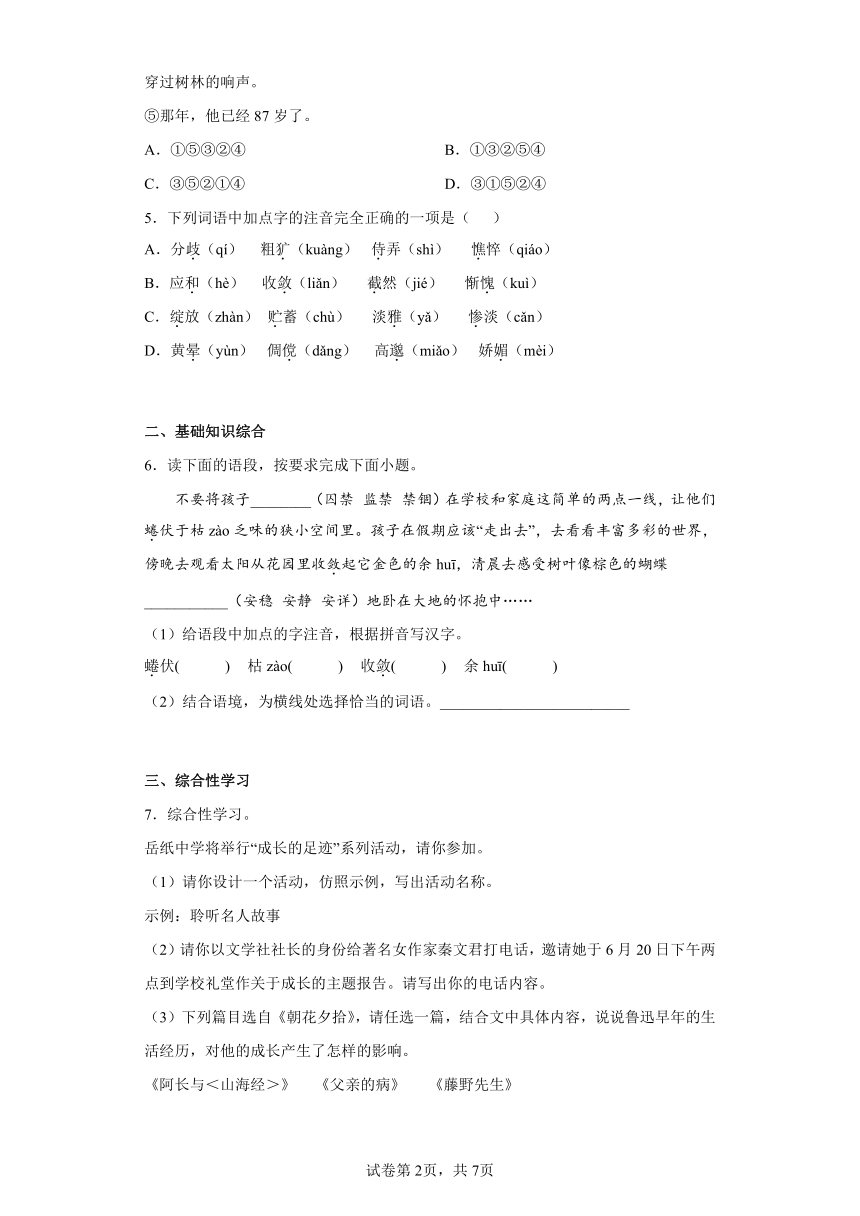

二、基础知识综合

6.读下面的语段,按要求完成下面小题。

不要将孩子________(囚禁 监禁 禁锢)在学校和家庭这简单的两点一线,让他们蜷伏于枯zào乏味的狭小空间里。孩子在假期应该“走出去”,去看看丰富多彩的世界,傍晚去观看太阳从花园里收敛起它金色的余huī,清晨去感受树叶像棕色的蝴蝶___________(安稳 安静 安详)地卧在大地的怀抱中……

(1)给语段中加点的字注音,根据拼音写汉字。

蜷伏( ) 枯zào( ) 收敛( ) 余huī( )

(2)结合语境,为横线处选择恰当的词语。_________________________

三、综合性学习

7.综合性学习。

岳纸中学将举行“成长的足迹”系列活动,请你参加。

(1)请你设计一个活动,仿照示例,写出活动名称。

示例:聆听名人故事

(2)请你以文学社社长的身份给著名女作家秦文君打电话,邀请她于6月20日下午两点到学校礼堂作关于成长的主题报告。请写出你的电话内容。

(3)下列篇目选自《朝花夕拾》,请任选一篇,结合文中具体内容,说说鲁迅早年的生活经历,对他的成长产生了怎样的影响。

《阿长与<山海经>》 《父亲的病》 《藤野先生》

四、对比阅读

叶公①问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚②不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。云尔③!”

(《述而》)

有子曰:“礼④之用,和为贵。先王⑤之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节⑥之,亦不可行也。”

(《学而》)

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传⑦不习乎 ”

(《学而》)

【注释】①叶公:叶,是春秋时楚国一地名。有个叫沈诸粱的人,字子高,任那里地方官,人们称他为叶公。②女:同“汝”,你。奚:为什么。③云尔:如此而已。云:代词,如此。尔:同“耳”,罢了的意思。④礼:指周礼。周代先王留下的仪礼制度。⑤先王:指周文王等古代的贤王。⑥节:节制,约束。⑦传:传授的知识。

8.对下面语句中加点词语的解释不正确的一项是( )

A.子路不对 对:回答 B.斯为美 斯:这

C.吾日三省吾身 省:反省 D.传不习乎 习:学习

9.下面语句中加点的“之”用法与例句的“之”用法相同的一项是( )

例:先王之道,斯为美

A.礼之用,和为贵 B.不知老之将至

C.不以礼节之,亦不可行也 D.学而时习之,不亦说乎

10.下面对内容概括不正确的一项是( )

A.叶公询问的对象是孔子,所以子路不回答。

B.从孔子的回答可以看出孔子是一个勤奋、快乐且自信的人。

C.有子认为,和谐重要,但也要符合礼节。

D.从曾子言行告诉我们,做人要经常进行自我反省。

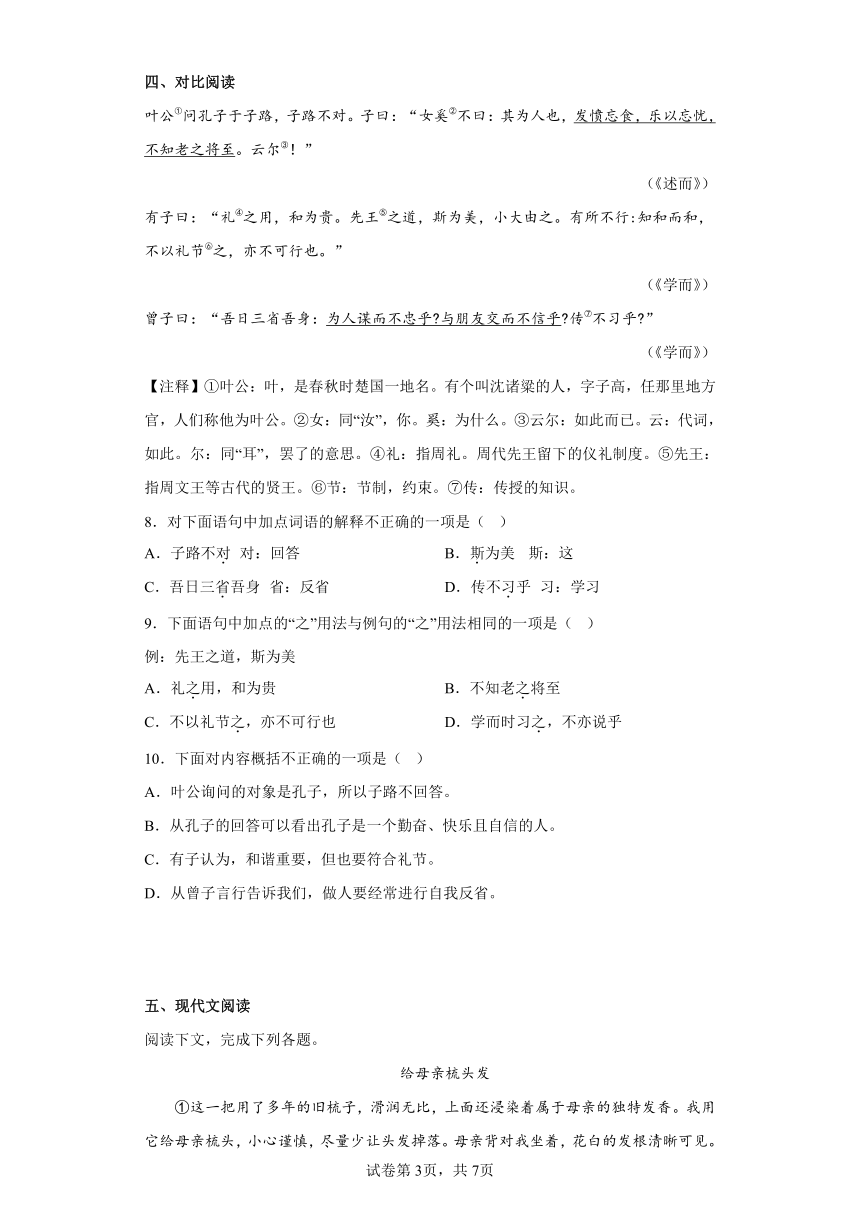

五、现代文阅读

阅读下文,完成下列各题。

给母亲梳头发

①这一把用了多年的旧梳子,滑润无比,上面还浸染着属于母亲的独特发香。我用它给母亲梳头,小心谨慎,尽量少让头发掉落。母亲背对我坐着,花白的发根清晰可见。唉,曾经多么乌黑浓密的长发,如今却变得如此稀薄,只余小小一握在我的左手掌心。

②小时候,最喜欢每天早晨睁眼时看到母亲梳理头发。那一头从未修剪过的头发,几乎长可及地,所以她总是站着梳理。一把梳子从头顶往下缓缓地梳,还得用左手分段抓着才能梳通。全部梳通之后,就在后脑勺用一条黑丝线来回地扎,扎得牢牢的;再将一根比毛线针稍细的钢针穿过,然后便把垂在背后的一头乌亮的长发在那钢针上左右盘缠,梳出一个均衡而标致的髻子;接着套上一个黑色的细网,再用四只长夹子从上下左右固定形状;最后拔去钢针,戴上有翠饰的簪子。对于母亲梳头的动作,我真是百看不厌,心里好羡慕那一头长发,觉得她那熟练的一举一动很动人。

③母亲曾受过良好的教育,可是自我记事以来,她似乎是把全部精力都放在家事上了。她照顾父亲的生活起居,无微不至。她对子女们也照顾得十分用心,向来是亲自上市场选购食物。她还要在周末给我们洗晒球鞋,那些大大小小、黑黑白白的球鞋经常被整齐地放在阳台的栏杆上。

④母亲也很关心子女的读书情况。她不一定指导每一个人的功课,只是尽量替我们处理好课业外的琐事。我们房间里有一个专放文具的五斗柜,最上面的两个抽屉里,左边放着削尖的铅笔,右边则是用过的磨钝的铅笔。兄弟姐妹放学后,每个人只需放入写钝的,取走削好的,便可各自去做功课了。每一支铅笔都是母亲用小刀削好的。现在回想起来,母亲未免太过宠爱我们了,然而我们当时却视此为理所当然而不知感激。有一回,削尖的铅笔已被拿光,我竟为此与母亲斗过气。家中琐碎事那么多,我真想象不出,母亲是在什么时间做这些额外的事情的。

⑤岁月流逝,子女们都先后长大成人,而母亲却在我们忙于成长的喜悦中不知不觉地衰老。她的一头秀发也逐渐变得花白而稀薄。这些年来,我忙着养育自己的儿女,更能体会往日母亲的爱心。我不再能天天与母亲相处,也看不到她在晨曦中梳理头发的样子,只是惊觉那发髻已明显变小。她仍然梳着相同样式的髻子,但是,从前堆满后颈的乌发,如今所余已不及原来的四分之一。

⑥近年来,母亲的身体已大不如前。由于心脏机能衰退,不得不施行外科手术。她十分害怕,幸而一切顺利,经过一夜安眠之后,母亲终于渡过难关。数日后,医生准许母亲下床活动,以促进伤口愈合。可是,母亲忽然变得十分软弱,不再是从前翼护着我们的那位大无畏的妇人了。每隔一日,我便为她擦洗身体。起初,我们两个人都有些忸怩。母亲一直嘀咕着:“怎么好意思让女儿给我洗澡呢!”我用不太熟练的手法,小心地为她擦拭身子。没想到,她竟然逐渐放松,终于柔顺地任由我照料。我的手指遂不自觉地带着一种母性的慈祥和温柔,爱怜地为母亲洗澡。我相信,我幼小的时候,母亲也一定是这样慈祥温柔地替我沐浴的。我突然分辨不出亲情的方向,仿佛眼前这位衰老的母亲是我娇宠的婴儿。

⑦洗完澡,换一身干净的衣服,母亲觉得舒畅无比,更要求我为她梳理因久卧病床而蓬乱的头发。我们拉了一把椅子到窗边,闲聊着,不久,就变成我一个人的轻声絮聒。母亲背对我坐着,我看不见她的脸。许是困了吧?我想她大概舒服地睡着了,像婴儿沐浴后那样……嘘,轻一点。我轻轻柔柔地替她梳理头发,依照幼时记忆中的那一套过程。不要惊动她,不要惊动她,让她就这样坐着,舒舒服服地打一个盹儿吧。

(作者:林文月。有删改)

11.本文由“我”给母亲梳理头发写起,主要回顾了母亲哪几方面的事情?请从母亲的角度简要概括。

12.第②段为什么用大量笔墨描写母亲在晨曦中梳理头发的场景?请结合文章内容简要分析。

13.从词语运用、修辞方法中任选一个方面,赏析文中画线的语句。

嘘,轻一点。我轻轻柔柔地替她梳理头发,依照幼时记忆中的那一套过程。不要惊动她,不要惊动她,让她就这样坐着,舒舒服服地打一个盹儿吧。

14.本文的主旨,有人认为是抒写家庭亲情,有人认为是对老年人生活状态的关注。你赞同哪种看法?请结合文章内容加以探究。

阅读《西游记》选段,回答问题

《西游记》(节选)

海中有一座名山,唤为花果山。那座山正当顶上,有一块仙石。盖自开辟以来,每受天真地秀,日精月华,遂有灵通之意。内育仙胞,一日迸裂,产一石卵,似圆球样大。因见风,化作一个石猴。五官惧备,四肢皆全。那猴在山中,却会行走跳跃。

一朝天气炎热,群猴去那山涧洗澡。见那股涧水奔流,众猴都道:“这股水不知是哪里的水。我们顺涧边往上溜头寻看源流,耍子去耶!”直至源流之处,乃是一股瀑布飞泉。众猴拍手道:“好水,好水!原来此处远通山脚之下,直接大海之波。”又道:“哪一个有本事的,钻进去寻个源头出来不伤身体者,我等即拜他为王。”连呼了三声,忽见丛杂中跳出一个石猴,应声高叫道:“我进去,我进去!”

你看他瞑目蹲身,将身一纵,径跳入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看,那里边却无水无波,明明朗朗的一架桥梁。他定了神,仔细再看,原来是座铁板桥,桥下之水,冲贯于石窍之间,遮闭了桥门。却又欠身上桥头,再走再看,却似有人家住处一般,真个好所在。

跳过桥中间,只见正当中有一石碣,碣上镌着“花果山福地,水帘洞洞天”大字。石猿喜不自胜,急抽身往外便走,跳出水外,打了两个呵呵道:“大造化,大造化!”众猴把他围住问道:“里面怎么样?水有多深?”石猴道:“没水,没水!桥那边是一座天造地设的家当。”众猴道:“怎见得是个家当?”石猴笑道:“桥边有花有树,乃是一座石房。房内有石锅石灶、石床石凳,里面且是宽阔,容得千百口老小,真个是我们安身之处。”

众猴欢喜,都道:“你带我们进去!”石猴却又瞑目蹲身,往里一跳,叫道:“都随我进来!”那些猴也都进去了。……石猿端坐上面道:“列位呵,人而无信,不知其可。你们才说有本事进得来,出得去,不伤身体者,就拜他为王。我如今进来又出去,出去又进来,寻了这一个洞天与列位安眠稳睡,何不拜我为王?”众猴听说,即拱伏无违,一个个序齿排班,朝上礼拜,都称“千岁大王”。自此,石猿高登王位,将“石”字儿隐了,遂称美猴王。

(节选自《西游记》第一回,有删改)

15.概括这段故事的主要内容。

16.美猴王后来又叫孙悟空,是谁给取的法名?为何姓孙?

17.按要求赏折文中画线的句子。

(1)你看他暝目蹲身,将身一纵,径跳入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看。(从描写角度)

(2)打了两个呵呵道:“大造化,大造化!”(从修辞角度)

18.石猴的形象兼有“神、猴、人”三性,结合文段内容,试做分析。

六、作文

19.下面两道作文题,请任选一题写作。

文题一:下次,你会做得更好

文题二:“和谐”有和睦协调的意思,和谐就是美。和谐是人类社会共同追求的美好的价值观,也是我国传统文化中最具有代表性的观念。

人与人的和谐需要诸多美好的品德来构建,生活中的和谐之美无处不在。人们的心灵因和谐而美丽,人们的生活因和谐而幸福!

请以“和谐之美,美在________”为题,写一篇文章。

要求:①如果你选择文题二,请你从“诚信”“友善”“互助”三个词语中选择一个,将题目补充完整;

②立意自定,文体自选,不少于600字;

③文中不得出现真实的地名、人名;

④卷面整洁,字迹清楚。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.B

3.C

4.A

5.B

6. quán 燥 li n 晖 禁锢 安静

7.(1)示例:阅读文学名著、观看励志电影、参观英雄故居等。

(2)示例:秦老师,您好!我是XX市XX学校文学社社长,很冒昧打扰您,想邀请您在百忙之中来我校做一个关于成长的主题报告,时间初定为6月20日下午两点,地点是学校礼堂。不知道您是否方便?

(3)示例一:《阿长与<山海经>》阿长是鲁迅小时候的保姆,作者记述儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,“满肚子是麻烦的礼节”的性格;使他看到了劳动人民的善良,让他明白了很多道理。阿长买来的《山海经》,使童年的鲁迅逐步对文学产生了兴趣,乃至在文学上影响了他一生.

示例二:《父亲的病》作者用讽刺的笔调写了庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对庸医误人的深切痛恨,在感叹中让人体会到人生的伤悲。

示例三:藤野先生是鲁迅在留学时的老师。在日本留学学医期间,日本“举国上下都弥漫着鄙视中国人的风气”,藤野先生不但不歧视他,反而对他这个中国学生特别热情、友好与尊重;藤野先生还特别理解和尊重他,尊重他的人生选择.这令饱受歧视的鲁迅终生怀念与感激。藤野先生对鲁迅的生活习惯、治学态度和日本观都产生了深远的影响。

8.D 9.A 10.A

11.①母亲总喜欢在清晨梳理头发。②母亲把全部精力都放在家事上。③母亲关心子女的读书情况。④母亲手术后接受“我”的照料。 12.①突出母亲长发的包围浓密,表现了母亲年轻时的优雅、美丽。②表达了“我”对母亲长发的羡慕,对母亲梳理头发动作的喜欢。③与母亲后来头发的花白、稀薄形成鲜明对比。④为母亲手术后要“我”为她梳理乱发做铺垫。 13.“词语运用”示例:“轻轻柔柔”,运用叠词,强调了“我”为母亲梳理头发时的小心翼翼,体现了“我”照料母亲时的细心。

“修辞方法”示例:“不要惊动她,不要惊动她”,运用了反复的修辞方法,突出了“我”不愿打扰母亲休息的心理,表现了“我”对母亲的呵护关爱。 14.示例一:赞同“抒写家庭亲情”的看法。“选购食物”“洗晒球鞋”“削铅笔”等事情,表现了母亲对子女的呵护;为手术后的母亲洗澡、梳头等事情,表现了女儿对母亲的孝心。全文洋溢着浓浓亲情。

示例二:赞同“对老年人生活状态的关注”的看法。母亲头发从“乌黑浓密”到“苍白而稀薄”,母亲从以前的“大无畏”到手术后的“十分软弱”,“母亲却在我们忙于成长的喜悦中不知不觉地衰老”等内容,都表达了“我”对年迈母亲的爱怜、对母亲衰老的无奈。文章流露出对老年人生活状态的深切关注。

15.介绍石猴的出生和他成为美猴王的经过。 16.菩提祖师。“猢狲”的“狲”字去了兽旁,乃是个子系。子者儿男也,系者婴细也,便教姓“孙”。(答出“猢狲”的“狲”去掉兽旁即可) 17.(1)动作描写,用一系列的动词(蹲、纵、跳、看)写出了石猴的动作连贯,身手高强。或神态描写,写石猴瞑目、睁睛等神态,刻画了石猴的勇敢机敏,本领高强。(2)“大造化,大造化”运用反复的修辞手法,形象地刻画了石猴找到了猴儿们安身之处后的那种自得和激动兴奋之情。 18.神性:本是仙石,受日月精华,渐渐通灵。仙胞迸裂,产石卵,化石猴。猴性:有猴子一样惹人喜爱的动作、习性和相貌。人性:有人的动作语言和思想,有担当,为他人考虑,有领导才能,看重信用。

19.例文

文题一

下次,你可以做得更好

曾经,我是一个自卑的女孩,干什么都小心翼翼,唯恐出了差错。上课时,同学们都在老师的引领下踊跃发言,漫游在知识的海洋中,可我呢?却安安静静地坐在座位上,一声不吭的思考着。

我原本以为,生活会这样平淡下去,我将一辈子活在自卑的阴影里。可生活总是出其不意,在平淡无奇中,增添了一份惊喜。

那是一个春天的早晨,语文老师满面春色,走进教室,高兴地对我们说:“同学们,下一个周五,学校要举行一次关于爱国情怀的演讲比赛,想参加的同学,今天可以跟我报名了,我期待着你们精彩的表现,加油哦。”教室里立即沸腾起来。唯独我,毫无表情,我一向都是自卑的,也从没想过要去参加什么演讲比赛。

下课后,我依然像往常一样,躲在教室的角落里看书。读着读着,一首小诗深深的吸引了我。那是袁枚写的《苔》:白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。是呀,苔终日生长在不见阳光的阴湿之地,可是它却从不自卑,不抱怨,反而自得其乐,我为什么要自卑呢?难道我还不如一丛小小的青苔吗?此时的我突然顿悟了:我应该去参加演讲比赛,况且老师一直都很欣赏我的作文,我应该像苔一样不自卑,尽情绽放,展现自己的努力和优秀。于是,我不再犹豫了,径直走向办公室报了名。

语文老师很激动,鼓励我要认真准备,充满自信,一定能取得好成绩。

之后的几天,我认真写稿,字斟句酌,反复修改。早早起床背诵,晚自习回家来,更是一遍又一遍地打磨。终于,苍天不负有心人,周五的演讲比赛我获得了三等奖。虽然不是最好的,但我努力了,我收获了一份更好的礼物——自信!我再也不是从前那个自卑的小女孩了。

演讲比赛结束,语文老师非常激动地把我叫到办公室,夸赞了我一番,最后总结道:“下次,你会做得更好!”

是的,下次我会做得更好。苔能做到不自卑,不抱怨,拥有自信,其实我们也可以做到。生活中,我们每一个人都应该学习苔,像苔一样的自信,丢掉自卑,大大方方的展示自己,做最好的自己。

文题二

和谐之美,美在互助

小时候在农村爷爷奶奶家长大,村上三四百人没有我不认识的。可上学后来到城市,别说整个小区了,就连家对门儿是谁我都不知道。爸爸妈妈总是交代我别跟陌生人说话,放学就回家,别到处乱跑。钢筋混凝土的高楼大厦,构建了现代化的都市,也隔绝了我渴望和睦邻里的幼小心灵。

一个冬天的傍晚,我放学回家,发现自己忘记带钥匙,只能在楼下单元门外,吹着瑟瑟寒风,焦急地等待爸爸妈妈回来。这时,楼上传来脚步声,是个不认识的阿姨下楼倒垃圾。她发现了我,笑着问我说:“小姑娘,怎么啦?忘记带钥匙了?”我点点头。她又问:“你是不是就住在楼上503呀?”我再次点点头。她笑着拍拍我的肩膀说:“来我们家坐一会儿吧!等你家人回来再回去。”我连忙推辞:“不,不用了,阿姨,我家人很快就回来了,谢谢您!”她看到了我眼中的谨慎,笑了笑,并没有再说什么。

我赶紧钻进了楼道,虽然还是一样的冷,好在没有了阵阵寒风。我在家门口等了十多分钟,爸妈还没有回来。下楼丢垃圾的阿姨回来了,原来她就住在我家对门儿。她再次邀我去她家里坐。看着她和蔼的笑容,我没有拒绝,第一次独自一人进了陌生人的家。

一进屋,就看到客厅沙发上坐着一个满头白发的老奶奶,我笑着对她说:“奶奶好!”奶奶笑了,愉快地跟我聊了起来。

谈话中,我才知道刚才的阿姨是奶奶的儿媳妇,和奶奶的儿子一起在外地工作,只有春节才回来陪奶奶过年,平日里只有老奶奶一个人在家。听到这里,我和老奶奶做了一个约定:“只要我有空闲时间,我一定过来陪您!”

过了一会儿,妈妈回来了,我把今天发生的事告诉妈妈,妈妈高兴地对我说:“邻里间就是要这样守望互助,远亲不如近邻嘛!所以以后要遵守约定,多去陪陪奶奶。”

从此之后,每当放学我都会到对门儿坐坐,陪奶奶聊聊天。每当妈妈做了好吃的东西,也都会送到对门儿,就这样503室和504室成了互助互爱的好邻里。

正如《大道之行也》所说:“故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养。”和谐之美,美在互助。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列各句的修辞方法判断不正确的一项是( )

A.勤奋是烈火,烈火能点燃希望的灯塔;勤奋是灯塔,灯塔可以照亮前进的方向。(暗喻、顶真)

B.放下饱食过稻香的镰刀,用背篓来装竹篱间肥硕的瓜果。(拟人)

C.花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。(比喻)

D.盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了。(反复、拟人)

2.在以下语段空白处依次填入四个句子,排序正确的一项是( )

_____._____._____._____.晋朝人读诗,是兰亭集会、曲水流觞。唐朝人读诗,是高朋满座、冠盖京华。革命者读诗,是狱中绝笔、肝胆相照。而我们的方式,就是《中国诗词大会》。

①世易时移,诗心不改

②千秋万岁名,寂寞身后事

③天才诗人青史留名,但他的身后却并不寂寞,因为诗意是属于每个人的

④每一代人都在用自己的方式去感受、纪念、传承

A.③②①④ B.②③①④ C.①④②③ D.②①④③

3.填入下面横线上的句子,排列恰当的一项是( )

第一次看到动物的眼泪,我几乎是被那一滴泪惊呆了。_______________________

①此时,人们才会相信,动物更有一种为人类所不理解的无声的哀怨。

②但是,直到真的看到了动物的泪水,我才相信动物也和人一样,它们也有悲伤,更有痛苦。

③只是因为它们没有语言,或者是人类还不能破译它们的语言,所以,当人们看到动物的泪水时,才会感到惊愕。

④本来,我以为泪水只为人类专有,而动物因没有感情,它们也就没有泪水。

A.②③①④ B.③①②④ C.④②③① D.①②③④

4.将下列句子组成语段,顺序排列正确的一项是( )

①1945年6月,我最后一次见到植树的老人。

②一切都变了,连空气也不一样了。

③我再次踏上这条通往荒原的路。我完全认不出这条我曾经走过的路了。

④以前那种猛烈而干燥的风,变成了飘着香气的微风;高处传来流水般的声音,那是风穿过树林的响声。

⑤那年,他已经87岁了。

A.①⑤③②④ B.①③②⑤④

C.③⑤②①④ D.③①⑤②④

5.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.分歧(qí) 粗犷(kuàng) 侍弄(shì) 憔悴(qiáo)

B.应和(hè) 收敛(liǎn) 截然(jié) 惭愧(kuì)

C.绽放(zhàn) 贮蓄(chù) 淡雅(yǎ) 惨淡(cǎn)

D.黄晕(yùn) 倜傥(dǎng) 高邈(miǎo) 娇媚(mèi)

二、基础知识综合

6.读下面的语段,按要求完成下面小题。

不要将孩子________(囚禁 监禁 禁锢)在学校和家庭这简单的两点一线,让他们蜷伏于枯zào乏味的狭小空间里。孩子在假期应该“走出去”,去看看丰富多彩的世界,傍晚去观看太阳从花园里收敛起它金色的余huī,清晨去感受树叶像棕色的蝴蝶___________(安稳 安静 安详)地卧在大地的怀抱中……

(1)给语段中加点的字注音,根据拼音写汉字。

蜷伏( ) 枯zào( ) 收敛( ) 余huī( )

(2)结合语境,为横线处选择恰当的词语。_________________________

三、综合性学习

7.综合性学习。

岳纸中学将举行“成长的足迹”系列活动,请你参加。

(1)请你设计一个活动,仿照示例,写出活动名称。

示例:聆听名人故事

(2)请你以文学社社长的身份给著名女作家秦文君打电话,邀请她于6月20日下午两点到学校礼堂作关于成长的主题报告。请写出你的电话内容。

(3)下列篇目选自《朝花夕拾》,请任选一篇,结合文中具体内容,说说鲁迅早年的生活经历,对他的成长产生了怎样的影响。

《阿长与<山海经>》 《父亲的病》 《藤野先生》

四、对比阅读

叶公①问孔子于子路,子路不对。子曰:“女奚②不曰:其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。云尔③!”

(《述而》)

有子曰:“礼④之用,和为贵。先王⑤之道,斯为美,小大由之。有所不行:知和而和,不以礼节⑥之,亦不可行也。”

(《学而》)

曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎 与朋友交而不信乎 传⑦不习乎 ”

(《学而》)

【注释】①叶公:叶,是春秋时楚国一地名。有个叫沈诸粱的人,字子高,任那里地方官,人们称他为叶公。②女:同“汝”,你。奚:为什么。③云尔:如此而已。云:代词,如此。尔:同“耳”,罢了的意思。④礼:指周礼。周代先王留下的仪礼制度。⑤先王:指周文王等古代的贤王。⑥节:节制,约束。⑦传:传授的知识。

8.对下面语句中加点词语的解释不正确的一项是( )

A.子路不对 对:回答 B.斯为美 斯:这

C.吾日三省吾身 省:反省 D.传不习乎 习:学习

9.下面语句中加点的“之”用法与例句的“之”用法相同的一项是( )

例:先王之道,斯为美

A.礼之用,和为贵 B.不知老之将至

C.不以礼节之,亦不可行也 D.学而时习之,不亦说乎

10.下面对内容概括不正确的一项是( )

A.叶公询问的对象是孔子,所以子路不回答。

B.从孔子的回答可以看出孔子是一个勤奋、快乐且自信的人。

C.有子认为,和谐重要,但也要符合礼节。

D.从曾子言行告诉我们,做人要经常进行自我反省。

五、现代文阅读

阅读下文,完成下列各题。

给母亲梳头发

①这一把用了多年的旧梳子,滑润无比,上面还浸染着属于母亲的独特发香。我用它给母亲梳头,小心谨慎,尽量少让头发掉落。母亲背对我坐着,花白的发根清晰可见。唉,曾经多么乌黑浓密的长发,如今却变得如此稀薄,只余小小一握在我的左手掌心。

②小时候,最喜欢每天早晨睁眼时看到母亲梳理头发。那一头从未修剪过的头发,几乎长可及地,所以她总是站着梳理。一把梳子从头顶往下缓缓地梳,还得用左手分段抓着才能梳通。全部梳通之后,就在后脑勺用一条黑丝线来回地扎,扎得牢牢的;再将一根比毛线针稍细的钢针穿过,然后便把垂在背后的一头乌亮的长发在那钢针上左右盘缠,梳出一个均衡而标致的髻子;接着套上一个黑色的细网,再用四只长夹子从上下左右固定形状;最后拔去钢针,戴上有翠饰的簪子。对于母亲梳头的动作,我真是百看不厌,心里好羡慕那一头长发,觉得她那熟练的一举一动很动人。

③母亲曾受过良好的教育,可是自我记事以来,她似乎是把全部精力都放在家事上了。她照顾父亲的生活起居,无微不至。她对子女们也照顾得十分用心,向来是亲自上市场选购食物。她还要在周末给我们洗晒球鞋,那些大大小小、黑黑白白的球鞋经常被整齐地放在阳台的栏杆上。

④母亲也很关心子女的读书情况。她不一定指导每一个人的功课,只是尽量替我们处理好课业外的琐事。我们房间里有一个专放文具的五斗柜,最上面的两个抽屉里,左边放着削尖的铅笔,右边则是用过的磨钝的铅笔。兄弟姐妹放学后,每个人只需放入写钝的,取走削好的,便可各自去做功课了。每一支铅笔都是母亲用小刀削好的。现在回想起来,母亲未免太过宠爱我们了,然而我们当时却视此为理所当然而不知感激。有一回,削尖的铅笔已被拿光,我竟为此与母亲斗过气。家中琐碎事那么多,我真想象不出,母亲是在什么时间做这些额外的事情的。

⑤岁月流逝,子女们都先后长大成人,而母亲却在我们忙于成长的喜悦中不知不觉地衰老。她的一头秀发也逐渐变得花白而稀薄。这些年来,我忙着养育自己的儿女,更能体会往日母亲的爱心。我不再能天天与母亲相处,也看不到她在晨曦中梳理头发的样子,只是惊觉那发髻已明显变小。她仍然梳着相同样式的髻子,但是,从前堆满后颈的乌发,如今所余已不及原来的四分之一。

⑥近年来,母亲的身体已大不如前。由于心脏机能衰退,不得不施行外科手术。她十分害怕,幸而一切顺利,经过一夜安眠之后,母亲终于渡过难关。数日后,医生准许母亲下床活动,以促进伤口愈合。可是,母亲忽然变得十分软弱,不再是从前翼护着我们的那位大无畏的妇人了。每隔一日,我便为她擦洗身体。起初,我们两个人都有些忸怩。母亲一直嘀咕着:“怎么好意思让女儿给我洗澡呢!”我用不太熟练的手法,小心地为她擦拭身子。没想到,她竟然逐渐放松,终于柔顺地任由我照料。我的手指遂不自觉地带着一种母性的慈祥和温柔,爱怜地为母亲洗澡。我相信,我幼小的时候,母亲也一定是这样慈祥温柔地替我沐浴的。我突然分辨不出亲情的方向,仿佛眼前这位衰老的母亲是我娇宠的婴儿。

⑦洗完澡,换一身干净的衣服,母亲觉得舒畅无比,更要求我为她梳理因久卧病床而蓬乱的头发。我们拉了一把椅子到窗边,闲聊着,不久,就变成我一个人的轻声絮聒。母亲背对我坐着,我看不见她的脸。许是困了吧?我想她大概舒服地睡着了,像婴儿沐浴后那样……嘘,轻一点。我轻轻柔柔地替她梳理头发,依照幼时记忆中的那一套过程。不要惊动她,不要惊动她,让她就这样坐着,舒舒服服地打一个盹儿吧。

(作者:林文月。有删改)

11.本文由“我”给母亲梳理头发写起,主要回顾了母亲哪几方面的事情?请从母亲的角度简要概括。

12.第②段为什么用大量笔墨描写母亲在晨曦中梳理头发的场景?请结合文章内容简要分析。

13.从词语运用、修辞方法中任选一个方面,赏析文中画线的语句。

嘘,轻一点。我轻轻柔柔地替她梳理头发,依照幼时记忆中的那一套过程。不要惊动她,不要惊动她,让她就这样坐着,舒舒服服地打一个盹儿吧。

14.本文的主旨,有人认为是抒写家庭亲情,有人认为是对老年人生活状态的关注。你赞同哪种看法?请结合文章内容加以探究。

阅读《西游记》选段,回答问题

《西游记》(节选)

海中有一座名山,唤为花果山。那座山正当顶上,有一块仙石。盖自开辟以来,每受天真地秀,日精月华,遂有灵通之意。内育仙胞,一日迸裂,产一石卵,似圆球样大。因见风,化作一个石猴。五官惧备,四肢皆全。那猴在山中,却会行走跳跃。

一朝天气炎热,群猴去那山涧洗澡。见那股涧水奔流,众猴都道:“这股水不知是哪里的水。我们顺涧边往上溜头寻看源流,耍子去耶!”直至源流之处,乃是一股瀑布飞泉。众猴拍手道:“好水,好水!原来此处远通山脚之下,直接大海之波。”又道:“哪一个有本事的,钻进去寻个源头出来不伤身体者,我等即拜他为王。”连呼了三声,忽见丛杂中跳出一个石猴,应声高叫道:“我进去,我进去!”

你看他瞑目蹲身,将身一纵,径跳入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看,那里边却无水无波,明明朗朗的一架桥梁。他定了神,仔细再看,原来是座铁板桥,桥下之水,冲贯于石窍之间,遮闭了桥门。却又欠身上桥头,再走再看,却似有人家住处一般,真个好所在。

跳过桥中间,只见正当中有一石碣,碣上镌着“花果山福地,水帘洞洞天”大字。石猿喜不自胜,急抽身往外便走,跳出水外,打了两个呵呵道:“大造化,大造化!”众猴把他围住问道:“里面怎么样?水有多深?”石猴道:“没水,没水!桥那边是一座天造地设的家当。”众猴道:“怎见得是个家当?”石猴笑道:“桥边有花有树,乃是一座石房。房内有石锅石灶、石床石凳,里面且是宽阔,容得千百口老小,真个是我们安身之处。”

众猴欢喜,都道:“你带我们进去!”石猴却又瞑目蹲身,往里一跳,叫道:“都随我进来!”那些猴也都进去了。……石猿端坐上面道:“列位呵,人而无信,不知其可。你们才说有本事进得来,出得去,不伤身体者,就拜他为王。我如今进来又出去,出去又进来,寻了这一个洞天与列位安眠稳睡,何不拜我为王?”众猴听说,即拱伏无违,一个个序齿排班,朝上礼拜,都称“千岁大王”。自此,石猿高登王位,将“石”字儿隐了,遂称美猴王。

(节选自《西游记》第一回,有删改)

15.概括这段故事的主要内容。

16.美猴王后来又叫孙悟空,是谁给取的法名?为何姓孙?

17.按要求赏折文中画线的句子。

(1)你看他暝目蹲身,将身一纵,径跳入瀑布泉中,忽睁睛抬头观看。(从描写角度)

(2)打了两个呵呵道:“大造化,大造化!”(从修辞角度)

18.石猴的形象兼有“神、猴、人”三性,结合文段内容,试做分析。

六、作文

19.下面两道作文题,请任选一题写作。

文题一:下次,你会做得更好

文题二:“和谐”有和睦协调的意思,和谐就是美。和谐是人类社会共同追求的美好的价值观,也是我国传统文化中最具有代表性的观念。

人与人的和谐需要诸多美好的品德来构建,生活中的和谐之美无处不在。人们的心灵因和谐而美丽,人们的生活因和谐而幸福!

请以“和谐之美,美在________”为题,写一篇文章。

要求:①如果你选择文题二,请你从“诚信”“友善”“互助”三个词语中选择一个,将题目补充完整;

②立意自定,文体自选,不少于600字;

③文中不得出现真实的地名、人名;

④卷面整洁,字迹清楚。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.B

3.C

4.A

5.B

6. quán 燥 li n 晖 禁锢 安静

7.(1)示例:阅读文学名著、观看励志电影、参观英雄故居等。

(2)示例:秦老师,您好!我是XX市XX学校文学社社长,很冒昧打扰您,想邀请您在百忙之中来我校做一个关于成长的主题报告,时间初定为6月20日下午两点,地点是学校礼堂。不知道您是否方便?

(3)示例一:《阿长与<山海经>》阿长是鲁迅小时候的保姆,作者记述儿时与阿长相处的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,“满肚子是麻烦的礼节”的性格;使他看到了劳动人民的善良,让他明白了很多道理。阿长买来的《山海经》,使童年的鲁迅逐步对文学产生了兴趣,乃至在文学上影响了他一生.

示例二:《父亲的病》作者用讽刺的笔调写了庸医误人,以两个“名医”的药引一个比一个独特,表现了某些中医的故作高深,通过他们的相继借故辞去,体现出父亲的病一步步恶化,通过家庭的变故表达了对庸医误人的深切痛恨,在感叹中让人体会到人生的伤悲。

示例三:藤野先生是鲁迅在留学时的老师。在日本留学学医期间,日本“举国上下都弥漫着鄙视中国人的风气”,藤野先生不但不歧视他,反而对他这个中国学生特别热情、友好与尊重;藤野先生还特别理解和尊重他,尊重他的人生选择.这令饱受歧视的鲁迅终生怀念与感激。藤野先生对鲁迅的生活习惯、治学态度和日本观都产生了深远的影响。

8.D 9.A 10.A

11.①母亲总喜欢在清晨梳理头发。②母亲把全部精力都放在家事上。③母亲关心子女的读书情况。④母亲手术后接受“我”的照料。 12.①突出母亲长发的包围浓密,表现了母亲年轻时的优雅、美丽。②表达了“我”对母亲长发的羡慕,对母亲梳理头发动作的喜欢。③与母亲后来头发的花白、稀薄形成鲜明对比。④为母亲手术后要“我”为她梳理乱发做铺垫。 13.“词语运用”示例:“轻轻柔柔”,运用叠词,强调了“我”为母亲梳理头发时的小心翼翼,体现了“我”照料母亲时的细心。

“修辞方法”示例:“不要惊动她,不要惊动她”,运用了反复的修辞方法,突出了“我”不愿打扰母亲休息的心理,表现了“我”对母亲的呵护关爱。 14.示例一:赞同“抒写家庭亲情”的看法。“选购食物”“洗晒球鞋”“削铅笔”等事情,表现了母亲对子女的呵护;为手术后的母亲洗澡、梳头等事情,表现了女儿对母亲的孝心。全文洋溢着浓浓亲情。

示例二:赞同“对老年人生活状态的关注”的看法。母亲头发从“乌黑浓密”到“苍白而稀薄”,母亲从以前的“大无畏”到手术后的“十分软弱”,“母亲却在我们忙于成长的喜悦中不知不觉地衰老”等内容,都表达了“我”对年迈母亲的爱怜、对母亲衰老的无奈。文章流露出对老年人生活状态的深切关注。

15.介绍石猴的出生和他成为美猴王的经过。 16.菩提祖师。“猢狲”的“狲”字去了兽旁,乃是个子系。子者儿男也,系者婴细也,便教姓“孙”。(答出“猢狲”的“狲”去掉兽旁即可) 17.(1)动作描写,用一系列的动词(蹲、纵、跳、看)写出了石猴的动作连贯,身手高强。或神态描写,写石猴瞑目、睁睛等神态,刻画了石猴的勇敢机敏,本领高强。(2)“大造化,大造化”运用反复的修辞手法,形象地刻画了石猴找到了猴儿们安身之处后的那种自得和激动兴奋之情。 18.神性:本是仙石,受日月精华,渐渐通灵。仙胞迸裂,产石卵,化石猴。猴性:有猴子一样惹人喜爱的动作、习性和相貌。人性:有人的动作语言和思想,有担当,为他人考虑,有领导才能,看重信用。

19.例文

文题一

下次,你可以做得更好

曾经,我是一个自卑的女孩,干什么都小心翼翼,唯恐出了差错。上课时,同学们都在老师的引领下踊跃发言,漫游在知识的海洋中,可我呢?却安安静静地坐在座位上,一声不吭的思考着。

我原本以为,生活会这样平淡下去,我将一辈子活在自卑的阴影里。可生活总是出其不意,在平淡无奇中,增添了一份惊喜。

那是一个春天的早晨,语文老师满面春色,走进教室,高兴地对我们说:“同学们,下一个周五,学校要举行一次关于爱国情怀的演讲比赛,想参加的同学,今天可以跟我报名了,我期待着你们精彩的表现,加油哦。”教室里立即沸腾起来。唯独我,毫无表情,我一向都是自卑的,也从没想过要去参加什么演讲比赛。

下课后,我依然像往常一样,躲在教室的角落里看书。读着读着,一首小诗深深的吸引了我。那是袁枚写的《苔》:白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。是呀,苔终日生长在不见阳光的阴湿之地,可是它却从不自卑,不抱怨,反而自得其乐,我为什么要自卑呢?难道我还不如一丛小小的青苔吗?此时的我突然顿悟了:我应该去参加演讲比赛,况且老师一直都很欣赏我的作文,我应该像苔一样不自卑,尽情绽放,展现自己的努力和优秀。于是,我不再犹豫了,径直走向办公室报了名。

语文老师很激动,鼓励我要认真准备,充满自信,一定能取得好成绩。

之后的几天,我认真写稿,字斟句酌,反复修改。早早起床背诵,晚自习回家来,更是一遍又一遍地打磨。终于,苍天不负有心人,周五的演讲比赛我获得了三等奖。虽然不是最好的,但我努力了,我收获了一份更好的礼物——自信!我再也不是从前那个自卑的小女孩了。

演讲比赛结束,语文老师非常激动地把我叫到办公室,夸赞了我一番,最后总结道:“下次,你会做得更好!”

是的,下次我会做得更好。苔能做到不自卑,不抱怨,拥有自信,其实我们也可以做到。生活中,我们每一个人都应该学习苔,像苔一样的自信,丢掉自卑,大大方方的展示自己,做最好的自己。

文题二

和谐之美,美在互助

小时候在农村爷爷奶奶家长大,村上三四百人没有我不认识的。可上学后来到城市,别说整个小区了,就连家对门儿是谁我都不知道。爸爸妈妈总是交代我别跟陌生人说话,放学就回家,别到处乱跑。钢筋混凝土的高楼大厦,构建了现代化的都市,也隔绝了我渴望和睦邻里的幼小心灵。

一个冬天的傍晚,我放学回家,发现自己忘记带钥匙,只能在楼下单元门外,吹着瑟瑟寒风,焦急地等待爸爸妈妈回来。这时,楼上传来脚步声,是个不认识的阿姨下楼倒垃圾。她发现了我,笑着问我说:“小姑娘,怎么啦?忘记带钥匙了?”我点点头。她又问:“你是不是就住在楼上503呀?”我再次点点头。她笑着拍拍我的肩膀说:“来我们家坐一会儿吧!等你家人回来再回去。”我连忙推辞:“不,不用了,阿姨,我家人很快就回来了,谢谢您!”她看到了我眼中的谨慎,笑了笑,并没有再说什么。

我赶紧钻进了楼道,虽然还是一样的冷,好在没有了阵阵寒风。我在家门口等了十多分钟,爸妈还没有回来。下楼丢垃圾的阿姨回来了,原来她就住在我家对门儿。她再次邀我去她家里坐。看着她和蔼的笑容,我没有拒绝,第一次独自一人进了陌生人的家。

一进屋,就看到客厅沙发上坐着一个满头白发的老奶奶,我笑着对她说:“奶奶好!”奶奶笑了,愉快地跟我聊了起来。

谈话中,我才知道刚才的阿姨是奶奶的儿媳妇,和奶奶的儿子一起在外地工作,只有春节才回来陪奶奶过年,平日里只有老奶奶一个人在家。听到这里,我和老奶奶做了一个约定:“只要我有空闲时间,我一定过来陪您!”

过了一会儿,妈妈回来了,我把今天发生的事告诉妈妈,妈妈高兴地对我说:“邻里间就是要这样守望互助,远亲不如近邻嘛!所以以后要遵守约定,多去陪陪奶奶。”

从此之后,每当放学我都会到对门儿坐坐,陪奶奶聊聊天。每当妈妈做了好吃的东西,也都会送到对门儿,就这样503室和504室成了互助互爱的好邻里。

正如《大道之行也》所说:“故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养。”和谐之美,美在互助。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首