统编版选择性必修下册古诗词诵读《临安春雨初霁 》课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修下册古诗词诵读《临安春雨初霁 》课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 56.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-06 11:00:53 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

生逢北宋灭亡之际——

出生那年金兵南下,并于靖康二年(1127年)攻破汴京(今开封),北宋灭亡(靖康之耻),陆宰携家眷逃回老家山阴。

建炎三年(1129年),金兵渡江南侵,宋高宗率臣僚南逃,陆宰改奔东阳。

他出生于两宋之交,成长在偏安的南宋,民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离,给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。

少年时即深受家庭爱国思想的熏陶——

父亲陆宰,通诗文、有节操,北宋末年出仕,南渡后,因主张抗金受主和派排挤,遂居家不仕

一生坚持抗金,屡遭主和派排斥,仕途不顺——

(1179年)秋,陆游被任为江西常平提举,主管粮仓、水利事宜。

1180年,江西水灾,陆游号令各郡开仓放粮,并亲自“榜舟发粟”。 同时上奏朝廷告急,请求开常平仓赈灾。十一月,陆游奉诏返京,给事中赵汝愚借机弹劾陆游“不自检饬、所为多越于规矩”,陆游忿然辞官,重回山阴。

辞官期间,诗人表面上寄情山水,但内心始终对国事念念不忘,久久不能得到朝廷的召用——

《夜泊水村》(赋闲在家第三年所写)

腰间羽箭久凋零,大息燕然未勒铭①。

老子犹堪绝大漠,诸君何至泣新亭②。

一身报国有万死,双鬓向人无再青。

记取江湖泊船处,卧闻新雁落寒汀。

①车骑将军窦宪大败匈奴,追击单于至燕然山,班固写了一篇铭文,把铭文刻写在巨石上,记载这次成功。此句作者借喻自己未能建立战功。“泣新亭”用《晋书·王导传》:②“东晋中原沦陷后王室南渡,一些士大夫跑到新亭极目遥望中原,忍不住相对涕泣。只有王导站出来叫他们不要做楚囚相对的事情,应该坚持团结一致收复中原”典。

六十一岁,这一年依旧没收到朝廷召用,两度卧疾。

赋《病起》:“志士凄凉闲处老,名花零落雨中看。”

病中仍密切关注金人动态,希望朝廷能把握战机,出击敌人。

赋《感秋》:“老生惜岁月,烈士志功名。登临送将去,非复儿女情。悬知青海边,杀气横千里。良时不可失,胡行速如鬼。”

▲《杏花春雨江南》 来自网络

陆 游

有感情地朗读课文,背诵课文。

理解诗句的含义,体会作者复杂的感情。

领会诗文描绘的大自然之美,以及诗句本身的美。

这首诗写于淳熙十三年(1186),此时陆游已62岁,在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了五年。

这一年春天,陆游又被起用为严州知府。

赴任之前,先到临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,在百无聊赖中,写下了这首广泛传诵的名作。

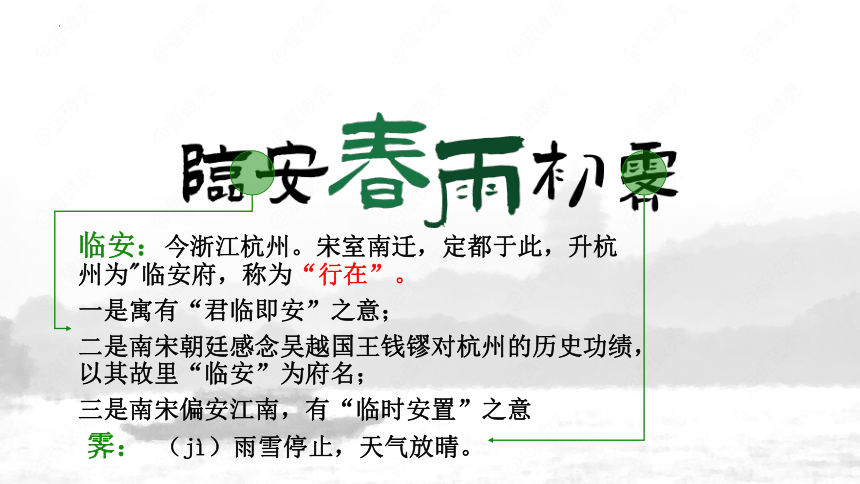

临安:今浙江杭州。宋室南迁,定都于此,升杭州为"临安府,称为“行在”。

一是寓有“君临即安”之意;

二是南宋朝廷感念吴越国王钱镠对杭州的历史功绩,以其故里“临安”为府名;

三是南宋偏安江南,有“临时安置”之意

霁: (jì)雨雪停止,天气放晴。

临安春雨初霁

陆游

读文鉴赏

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

读文鉴赏

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

世味:人世情味/功名宦情。

骑马:暗示被召作官。

客:客居。

京华:指都城临安。

近年来做官的兴味淡淡的像一层薄纱,谁又让我乘马来到京都作客沾染繁华?

▲《临安伟观图》局部

读文鉴赏

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

①诗人壮志未衰一心北征,收复中原。

②看到南宋统治者在浮华的临安偏安一隅的悲愤,深深的无奈,彻底的绝望,

③透露出自己此时客居京华的懊悔,也表达了对仕途的厌倦失望

诗开篇就流露出诗人空有报国志,无奈客京华。

世味薄则直道穷南宋朝廷不图恢复,得过且过,官场上的习气一天比一天地坏下去,哪里还有什么直道呢 在这样的环境里做官,的确没有什么意思。

读文鉴赏

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

写客居生活。

小楼一夜听春雨:诗人彻夜不眠。为什么呢?

深巷明朝卖杏花:达官贵人多居深巷,那里自然有人去叫卖杏花,这不经意的一笔,点染了临安城中的“太平盛世”气象,似乎全然忘记了亡国的危险。

读文鉴赏

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

陆游不结交权贵,闲情逸致,消磨时光,厌倦官场。

读文鉴赏

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

闲作草:草书,写草书太花时间。但因自己客居京华,闲极无聊,只能以草书消遣。

戏分茶:指鉴别茶的等级,这里就是品茶的意思。(宋元时煎茶之法。注汤后用箸搅茶乳,使汤水波纹幻变成种种形状。)

这两个细节含蓄表达了诗人报国无门、有志难伸,闲极无聊只能蹉跎岁月的无奈

读文鉴赏

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

陆机的诗云:“京洛多风尘,素衣化为缁。”不仅指羁旅风霜之苦,又寓有京中恶浊,久居为其所化的意思。

陆游说不要感叹白衣在京城中会污染成黑衣,清明之前还可以赶回家呢。

①明写羁旅之苦,②表达自己不愿沾染官场的浊恶及归乡避世的愿望。

读文鉴赏

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

“世味薄似纱”,即是作者对现实的否定,也体现出作者的刚直气节。

结构上与最后一联的“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”照应,

诗末诗人拂袖而去,也是诗人对浮华帝都的不屑。

我们依稀仍可看见一个威武不屈富贵不能移的形象。

读文鉴赏

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

洁身自好,不受京城坏风气的影响。

与开头呼应。

呵,不要叹息那京都的尘土会弄脏洁白的衣衫,清明时节还来得及回到镜湖边的山阴故家。

尾联

临安春雨初霁

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

近来世态人情淡薄如纱,

谁让我又骑马客居京华

昨夜在小楼里听到春雨声,

深巷中明早定会有人叫卖杏花。

闲来无事,在短纸上歪歪斜斜地练习草书,

晴天在窗下坐着品味那名茶。

莫感叹洁白的衣服会被风尘染,来得及清明时节回到家。

流露出作者对官场生活的淡漠心情。

知人论世

陆游生于国势危机的时代,一生坚持抗金主张,在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的打击,但他坚持自己的恢复中原的志向,至死不忘复国大业。

陆游的诗歌,体现了人生和文学上的双重特点:人生追求方面豪装爱国,主张北伐;

文学上写下了数千首慷慨悲壮的爱国诗歌。

书愤

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

1.对陆游的这两首律诗的解读,不确切的一项是( )

B

A《书》诗首联抒写诗人的抗敌抱负。“气如山”为全诗的诗眼和灵魂。不仅总挈了全诗,也刻画了诗人早年的自我形象:空怀爱国热忱,却不知世事艰辛;遥望金兵侵占的中原,愤恨之情郁积如山。

B《书》诗颈联与首联形成对照:首联写过去,颈联写现在,首联写早岁,颈联写暮年。“空自许”与“世事艰”相对应;“已先斑”与“气如山”相对应。二联不仅仅处处对照,而且诗脉贯通,概括出诗人的整体形象。

C“世味”“薄似纱”,诗句表层写世态炎凉,人情淡薄;其隐含信息,则是揭示世味薄必然直道穷的现实:南宋小朝廷得过且过,官场风气一天坏似一天,诗人慨叹:在如此的环境中为官,会有什么作为?

D《临》诗颈联表现了诗人百无聊赖的生活与情感世界:到了京城,不屑去结交权贵以求攀升,却独自待在客馆以“作草”“分茶”消磨时光。对生活细节的这种描写,既是个人心迹的剖白,又是对污秽的官场生活的否定。

比较鉴赏

点评:“已先斑”与“气如山” 形不成对应关系。

2.对这两首律诗的赏析,不恰当的一项是( )

B

A《书》与《临》为同期诗作,但其风格与表现形式却迥乎不同。前者,情调严肃而激越,正面凸现一个“愤”字;后者,情调诙谐,在貌似轻松中流泄内心的忧愤。

B《书》颔联追述25年前的两次抗金大捷,诗人将自己的激情直接蕴藉其中,使全诗悲愤的基调透射出一抹靓丽色彩。

C《临》表达诗人对官场生活的淡漠。“素衣莫起征尘叹”,既是自砺——绝不会坏风气的污染,又是对家人的安慰。

D 陆游的《书》与杜甫的《蜀相》有一个共同的闪光点,即诗人均联想到了诸葛亮“出师”的伟业,借以自勉;同时又将崇敬、仰慕之情与自己壮志难酬的苦痛熔炼在一起,分别锤炼出尾联那样的警句。

比较鉴赏

点评:B中《书》颔联寄寓了诗人的喜悦和欣慰,但这种情感是曲折显现的,并非直接蕴藉其中。

诉衷情

陆游

当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州。

诗词拓展

1. “当年万里觅封侯,匹马戍梁州”塑造了怎样的艺术形象?“关河梦断何处”中的“梦”是一个怎样的梦?

塑造了一个壮志凌云,奔赴抗敌前线,寻求建功立业的豪迈英雄形象;

梦,是指赶走金侵略者,收复中原,建功立业的理想与愿望。

2. “此生谁料,心在天山,身老沧州!”表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者虽一心报国,但是报国无门,壮志难酬的悲愤的思想感情。

3.下片第一句有三个字用得好?试分析。

“未” “先” “空”。这三个字概括力强,含意丰厚,表达出词人壮志未酬、报国无门的沉痛心情。“未”表达了敌人未灭的遗恨, “先”表达了回首人生,流年暗度,两鬓已秋的感慨,“空”既写出了内心的失望与痛苦,也表达了对朝廷的不满和愤慨。

以意逆志 知人论世 置身诗境 缘景明情

看标题,抓题眼,整体感悟;

看注释,抓暗示信息,理解诗歌大意;

看作者,知人论世,了解写作背景;

看字词,抓情感关键字;找准情感切入点

看意象,品意境,把握特定含意

看手法,明效果,品赏思想意蕴

生逢北宋灭亡之际——

出生那年金兵南下,并于靖康二年(1127年)攻破汴京(今开封),北宋灭亡(靖康之耻),陆宰携家眷逃回老家山阴。

建炎三年(1129年),金兵渡江南侵,宋高宗率臣僚南逃,陆宰改奔东阳。

他出生于两宋之交,成长在偏安的南宋,民族的矛盾、国家的不幸、家庭的流离,给他幼小的心灵带来了不可磨灭的印记。

少年时即深受家庭爱国思想的熏陶——

父亲陆宰,通诗文、有节操,北宋末年出仕,南渡后,因主张抗金受主和派排挤,遂居家不仕

一生坚持抗金,屡遭主和派排斥,仕途不顺——

(1179年)秋,陆游被任为江西常平提举,主管粮仓、水利事宜。

1180年,江西水灾,陆游号令各郡开仓放粮,并亲自“榜舟发粟”。 同时上奏朝廷告急,请求开常平仓赈灾。十一月,陆游奉诏返京,给事中赵汝愚借机弹劾陆游“不自检饬、所为多越于规矩”,陆游忿然辞官,重回山阴。

辞官期间,诗人表面上寄情山水,但内心始终对国事念念不忘,久久不能得到朝廷的召用——

《夜泊水村》(赋闲在家第三年所写)

腰间羽箭久凋零,大息燕然未勒铭①。

老子犹堪绝大漠,诸君何至泣新亭②。

一身报国有万死,双鬓向人无再青。

记取江湖泊船处,卧闻新雁落寒汀。

①车骑将军窦宪大败匈奴,追击单于至燕然山,班固写了一篇铭文,把铭文刻写在巨石上,记载这次成功。此句作者借喻自己未能建立战功。“泣新亭”用《晋书·王导传》:②“东晋中原沦陷后王室南渡,一些士大夫跑到新亭极目遥望中原,忍不住相对涕泣。只有王导站出来叫他们不要做楚囚相对的事情,应该坚持团结一致收复中原”典。

六十一岁,这一年依旧没收到朝廷召用,两度卧疾。

赋《病起》:“志士凄凉闲处老,名花零落雨中看。”

病中仍密切关注金人动态,希望朝廷能把握战机,出击敌人。

赋《感秋》:“老生惜岁月,烈士志功名。登临送将去,非复儿女情。悬知青海边,杀气横千里。良时不可失,胡行速如鬼。”

▲《杏花春雨江南》 来自网络

陆 游

有感情地朗读课文,背诵课文。

理解诗句的含义,体会作者复杂的感情。

领会诗文描绘的大自然之美,以及诗句本身的美。

这首诗写于淳熙十三年(1186),此时陆游已62岁,在家乡山阴(今浙江绍兴)赋闲了五年。

这一年春天,陆游又被起用为严州知府。

赴任之前,先到临安(今浙江杭州)去觐见皇帝,住在西湖边上的客栈里听候召见,在百无聊赖中,写下了这首广泛传诵的名作。

临安:今浙江杭州。宋室南迁,定都于此,升杭州为"临安府,称为“行在”。

一是寓有“君临即安”之意;

二是南宋朝廷感念吴越国王钱镠对杭州的历史功绩,以其故里“临安”为府名;

三是南宋偏安江南,有“临时安置”之意

霁: (jì)雨雪停止,天气放晴。

临安春雨初霁

陆游

读文鉴赏

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

读文鉴赏

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

世味:人世情味/功名宦情。

骑马:暗示被召作官。

客:客居。

京华:指都城临安。

近年来做官的兴味淡淡的像一层薄纱,谁又让我乘马来到京都作客沾染繁华?

▲《临安伟观图》局部

读文鉴赏

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

①诗人壮志未衰一心北征,收复中原。

②看到南宋统治者在浮华的临安偏安一隅的悲愤,深深的无奈,彻底的绝望,

③透露出自己此时客居京华的懊悔,也表达了对仕途的厌倦失望

诗开篇就流露出诗人空有报国志,无奈客京华。

世味薄则直道穷南宋朝廷不图恢复,得过且过,官场上的习气一天比一天地坏下去,哪里还有什么直道呢 在这样的环境里做官,的确没有什么意思。

读文鉴赏

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

写客居生活。

小楼一夜听春雨:诗人彻夜不眠。为什么呢?

深巷明朝卖杏花:达官贵人多居深巷,那里自然有人去叫卖杏花,这不经意的一笔,点染了临安城中的“太平盛世”气象,似乎全然忘记了亡国的危险。

读文鉴赏

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

陆游不结交权贵,闲情逸致,消磨时光,厌倦官场。

读文鉴赏

矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

闲作草:草书,写草书太花时间。但因自己客居京华,闲极无聊,只能以草书消遣。

戏分茶:指鉴别茶的等级,这里就是品茶的意思。(宋元时煎茶之法。注汤后用箸搅茶乳,使汤水波纹幻变成种种形状。)

这两个细节含蓄表达了诗人报国无门、有志难伸,闲极无聊只能蹉跎岁月的无奈

读文鉴赏

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

陆机的诗云:“京洛多风尘,素衣化为缁。”不仅指羁旅风霜之苦,又寓有京中恶浊,久居为其所化的意思。

陆游说不要感叹白衣在京城中会污染成黑衣,清明之前还可以赶回家呢。

①明写羁旅之苦,②表达自己不愿沾染官场的浊恶及归乡避世的愿望。

读文鉴赏

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华?

“世味薄似纱”,即是作者对现实的否定,也体现出作者的刚直气节。

结构上与最后一联的“素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。”照应,

诗末诗人拂袖而去,也是诗人对浮华帝都的不屑。

我们依稀仍可看见一个威武不屈富贵不能移的形象。

读文鉴赏

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家。

洁身自好,不受京城坏风气的影响。

与开头呼应。

呵,不要叹息那京都的尘土会弄脏洁白的衣衫,清明时节还来得及回到镜湖边的山阴故家。

尾联

临安春雨初霁

世味年来薄似纱,

谁令骑马客京华。

小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花。

矮纸斜行闲作草,

晴窗细乳戏分茶。

素衣莫起风尘叹,

犹及清明可到家。

近来世态人情淡薄如纱,

谁让我又骑马客居京华

昨夜在小楼里听到春雨声,

深巷中明早定会有人叫卖杏花。

闲来无事,在短纸上歪歪斜斜地练习草书,

晴天在窗下坐着品味那名茶。

莫感叹洁白的衣服会被风尘染,来得及清明时节回到家。

流露出作者对官场生活的淡漠心情。

知人论世

陆游生于国势危机的时代,一生坚持抗金主张,在政治斗争中,屡遭朝廷投降派的打击,但他坚持自己的恢复中原的志向,至死不忘复国大业。

陆游的诗歌,体现了人生和文学上的双重特点:人生追求方面豪装爱国,主张北伐;

文学上写下了数千首慷慨悲壮的爱国诗歌。

书愤

陆游

早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。

1.对陆游的这两首律诗的解读,不确切的一项是( )

B

A《书》诗首联抒写诗人的抗敌抱负。“气如山”为全诗的诗眼和灵魂。不仅总挈了全诗,也刻画了诗人早年的自我形象:空怀爱国热忱,却不知世事艰辛;遥望金兵侵占的中原,愤恨之情郁积如山。

B《书》诗颈联与首联形成对照:首联写过去,颈联写现在,首联写早岁,颈联写暮年。“空自许”与“世事艰”相对应;“已先斑”与“气如山”相对应。二联不仅仅处处对照,而且诗脉贯通,概括出诗人的整体形象。

C“世味”“薄似纱”,诗句表层写世态炎凉,人情淡薄;其隐含信息,则是揭示世味薄必然直道穷的现实:南宋小朝廷得过且过,官场风气一天坏似一天,诗人慨叹:在如此的环境中为官,会有什么作为?

D《临》诗颈联表现了诗人百无聊赖的生活与情感世界:到了京城,不屑去结交权贵以求攀升,却独自待在客馆以“作草”“分茶”消磨时光。对生活细节的这种描写,既是个人心迹的剖白,又是对污秽的官场生活的否定。

比较鉴赏

点评:“已先斑”与“气如山” 形不成对应关系。

2.对这两首律诗的赏析,不恰当的一项是( )

B

A《书》与《临》为同期诗作,但其风格与表现形式却迥乎不同。前者,情调严肃而激越,正面凸现一个“愤”字;后者,情调诙谐,在貌似轻松中流泄内心的忧愤。

B《书》颔联追述25年前的两次抗金大捷,诗人将自己的激情直接蕴藉其中,使全诗悲愤的基调透射出一抹靓丽色彩。

C《临》表达诗人对官场生活的淡漠。“素衣莫起征尘叹”,既是自砺——绝不会坏风气的污染,又是对家人的安慰。

D 陆游的《书》与杜甫的《蜀相》有一个共同的闪光点,即诗人均联想到了诸葛亮“出师”的伟业,借以自勉;同时又将崇敬、仰慕之情与自己壮志难酬的苦痛熔炼在一起,分别锤炼出尾联那样的警句。

比较鉴赏

点评:B中《书》颔联寄寓了诗人的喜悦和欣慰,但这种情感是曲折显现的,并非直接蕴藉其中。

诉衷情

陆游

当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧州。

诗词拓展

1. “当年万里觅封侯,匹马戍梁州”塑造了怎样的艺术形象?“关河梦断何处”中的“梦”是一个怎样的梦?

塑造了一个壮志凌云,奔赴抗敌前线,寻求建功立业的豪迈英雄形象;

梦,是指赶走金侵略者,收复中原,建功立业的理想与愿望。

2. “此生谁料,心在天山,身老沧州!”表达了作者怎样的思想感情?

表达了作者虽一心报国,但是报国无门,壮志难酬的悲愤的思想感情。

3.下片第一句有三个字用得好?试分析。

“未” “先” “空”。这三个字概括力强,含意丰厚,表达出词人壮志未酬、报国无门的沉痛心情。“未”表达了敌人未灭的遗恨, “先”表达了回首人生,流年暗度,两鬓已秋的感慨,“空”既写出了内心的失望与痛苦,也表达了对朝廷的不满和愤慨。

以意逆志 知人论世 置身诗境 缘景明情

看标题,抓题眼,整体感悟;

看注释,抓暗示信息,理解诗歌大意;

看作者,知人论世,了解写作背景;

看字词,抓情感关键字;找准情感切入点

看意象,品意境,把握特定含意

看手法,明效果,品赏思想意蕴