第三单元物质构成的奥秘单元测试题--2022-2023学年八年级化学人教版(五四学制)全一册(有答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元物质构成的奥秘单元测试题--2022-2023学年八年级化学人教版(五四学制)全一册(有答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 102.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-10-04 21:21:56 | ||

图片预览

文档简介

第三单元物质构成的奥秘单元测试题--2022-2023学年八年级化学人教版(五四学制)全一册

一、单选题

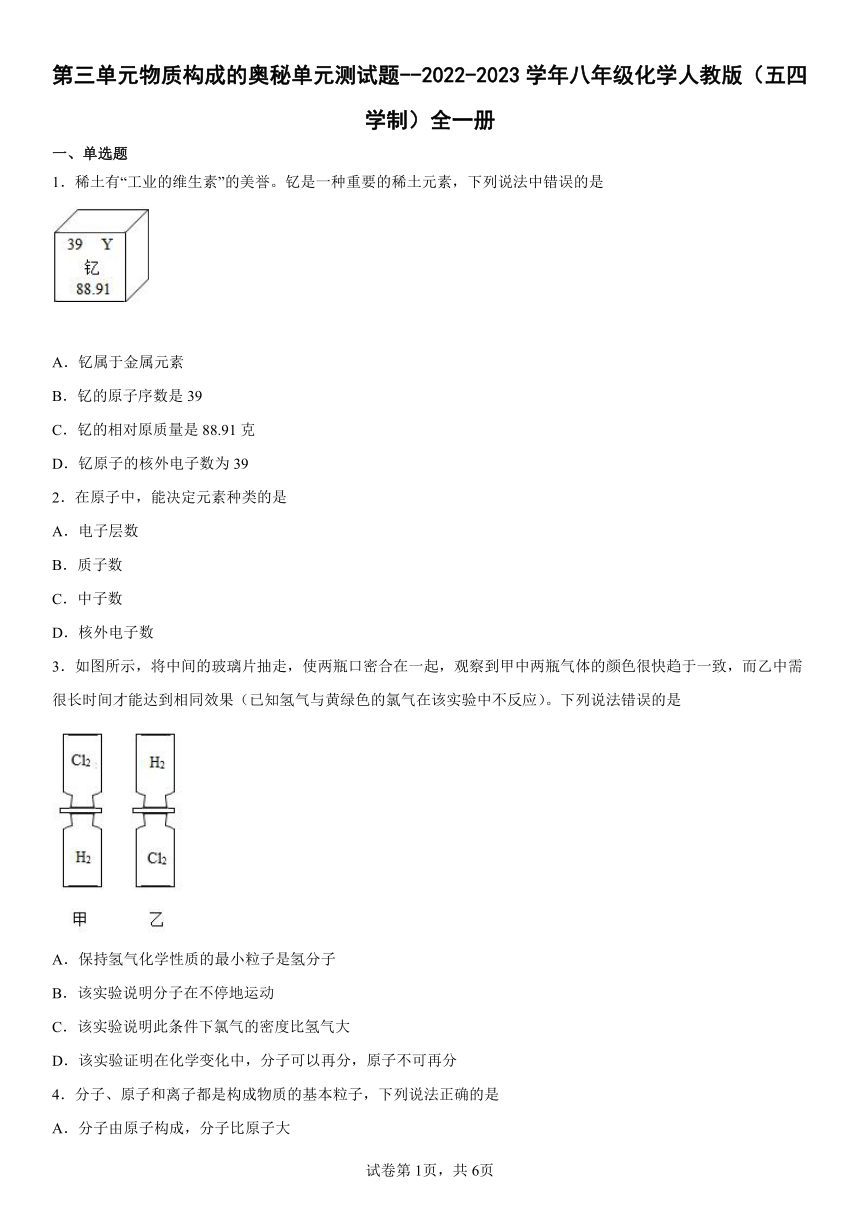

1.稀土有“工业的维生素”的美誉。钇是一种重要的稀土元素,下列说法中错误的是

A.钇属于金属元素

B.钇的原子序数是39

C.钇的相对原质量是88.91克

D.钇原子的核外电子数为39

2.在原子中,能决定元素种类的是

A.电子层数

B.质子数

C.中子数

D.核外电子数

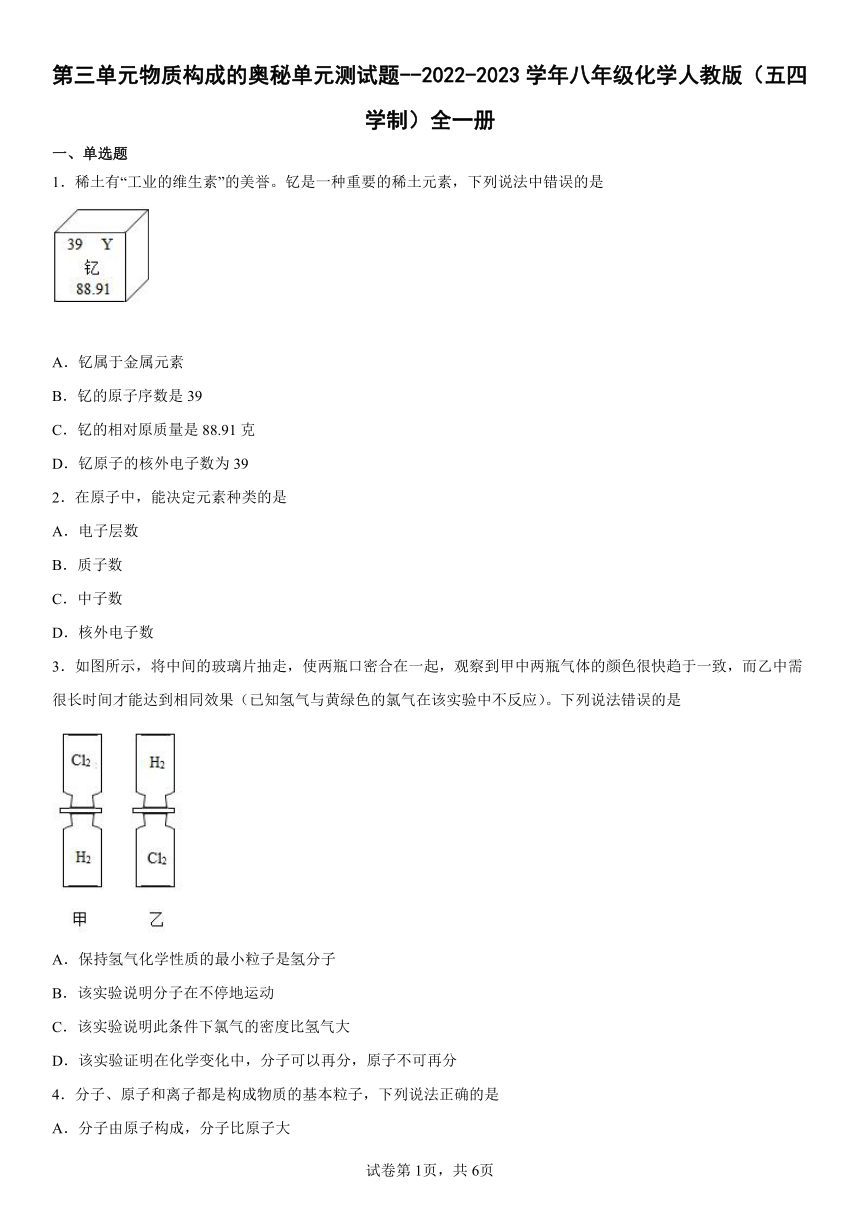

3.如图所示,将中间的玻璃片抽走,使两瓶口密合在一起,观察到甲中两瓶气体的颜色很快趋于一致,而乙中需很长时间才能达到相同效果(已知氢气与黄绿色的氯气在该实验中不反应)。下列说法错误的是

A.保持氢气化学性质的最小粒子是氢分子

B.该实验说明分子在不停地运动

C.该实验说明此条件下氯气的密度比氢气大

D.该实验证明在化学变化中,分子可以再分,原子不可再分

4.分子、原子和离子都是构成物质的基本粒子,下列说法正确的是

A.分子由原子构成,分子比原子大

B.水遇冷凝结成冰,水分子停止了运动

C.原子是最小的粒子,不可再分

D.氯化钠是由钠离子和氯离子构成的

5.压缩气体可使气体液化,气体液化后( )

A.分子的质量变大 B.分子的体积变小

C.分子的数目减少 D.分子的间隙变小

6.考古学家通过测定碳14的含量等方法将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年。碳14原子的核电荷数为6,相对原子质量为14,则该原子核外电子数为

A.6 B.8 C.14 D.20

7.下列有关粒子的说法中正确的是

A.分子可分,原子不可分

B.原子得到电子后带正电荷

C.分子、原子和离子都可以直接构成物质

D.原子的原子核都是由质子和中子构成的

8.“宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一,下列说法正确的是

①化学变化中,原子核不发生改变

②向气球吹气的过程中分子之间的间隔发生了变化

③同种分子构成的物质是纯净物

④表示的微粒都是离子

A.②③④ B.①③ C.①④ D.①②③④

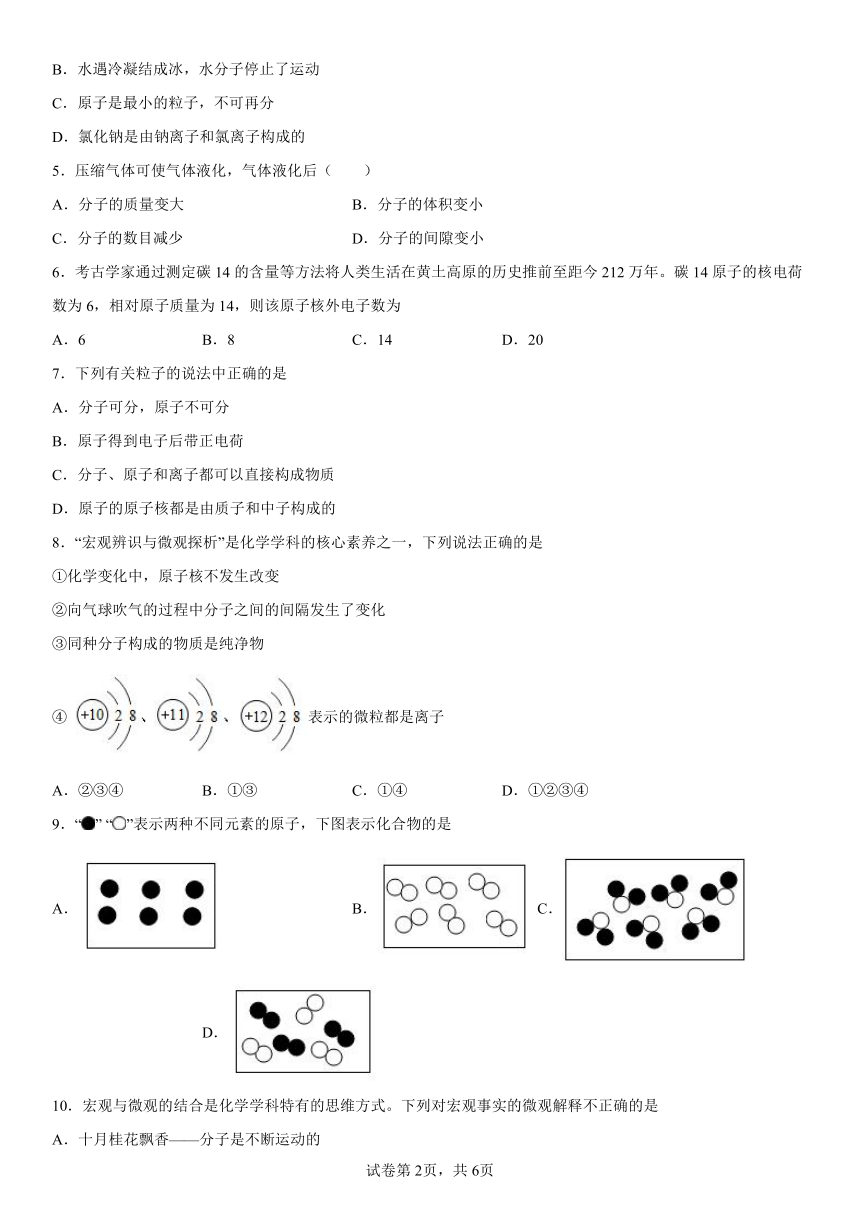

9.“” “”表示两种不同元素的原子,下图表示化合物的是

A. B. C. D.

10.宏观与微观的结合是化学学科特有的思维方式。下列对宏观事实的微观解释不正确的是

A.十月桂花飘香——分子是不断运动的

B.氧气和液氧都能支持燃烧——同种分子的化学性质相同

C.液态水受热变成水蒸气,体积膨胀——升高温度,分子之间间隔变大

D.变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来——分子的个数增多

11.下列关于Mg、Mg2+两种粒子的判断中不正确的是

A.核电荷数相同 B.质量几乎相等 C.Mg2+比Mg稳定 D.电子层数相同

12.根据如图,下列说法不正确的是

A.①是原子、②是分子

B.氯化钠由氯、钠两种元素组成

C.钠原子失去电子变为钠离子

D.汞原子可变为水分子

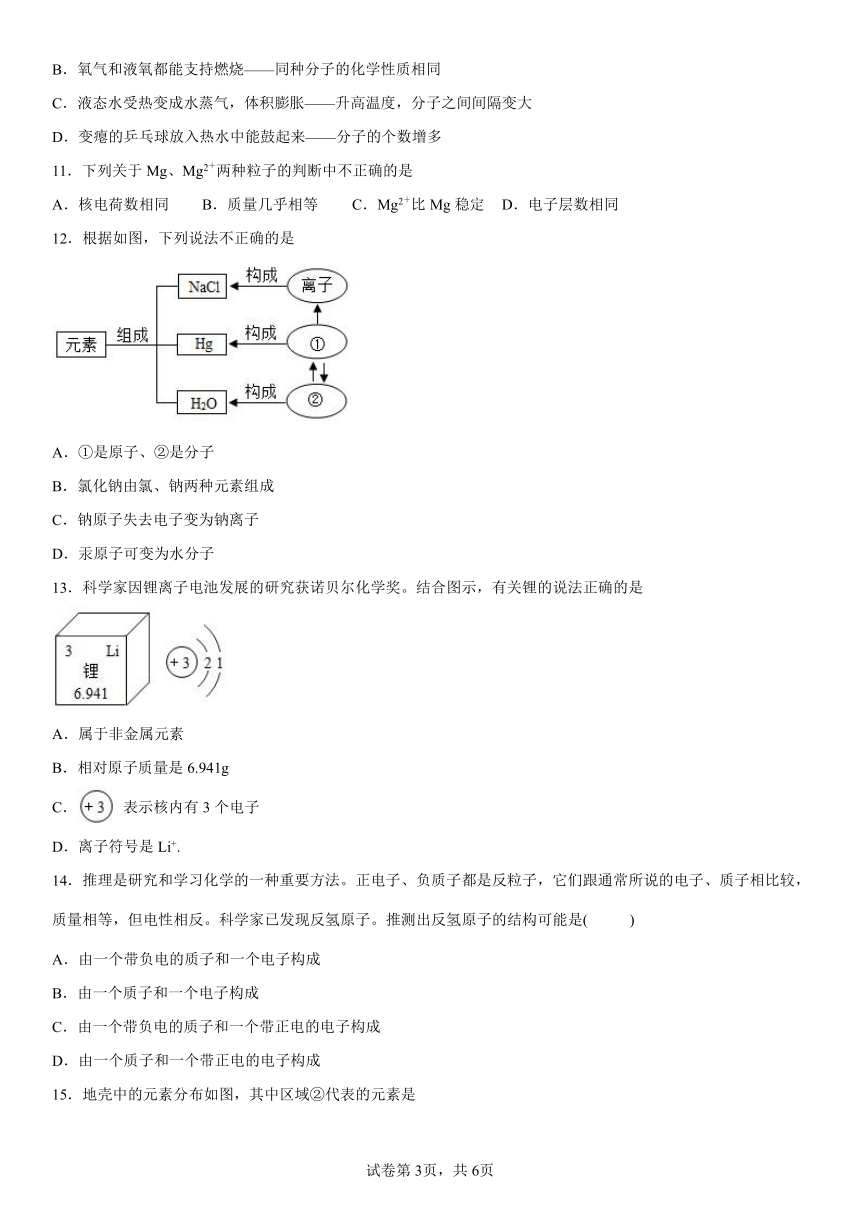

13.科学家因锂离子电池发展的研究获诺贝尔化学奖。结合图示,有关锂的说法正确的是

A.属于非金属元素

B.相对原子质量是6.941g

C. 表示核内有3个电子

D.离子符号是Li+.

14.推理是研究和学习化学的一种重要方法。正电子、负质子都是反粒子,它们跟通常所说的电子、质子相比较,质量相等,但电性相反。科学家已发现反氢原子。推测出反氢原子的结构可能是( )

A.由一个带负电的质子和一个电子构成

B.由一个质子和一个电子构成

C.由一个带负电的质子和一个带正电的电子构成

D.由一个质子和一个带正电的电子构成

15.地壳中的元素分布如图,其中区域②代表的元素是

A.氧

B.硅

C.铝

D.铁

二、填空题

16.下图中A、B、C、D是四种粒子的结构示意图,E是钙元素在元素周期表中的信息。

请回答下列问题:(填序号)

(1)A、B、C、D四种粒子结构示意图中,属于同种元素的粒子是___________;

(2)A粒子的化学性质与B、C、D中哪一种粒子的化学性质相似__________;

(3)D中X=________;从E图中你获得的信息有_____________________。(答一条)

17.由我国著名科学家,中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱等几种元素的相对原子质量新值, 测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量新值为152, 则该元素的原子中质子数=_______,中子数=_________,核外电子数=___________。

18.碘是一种人体必需的微量元素,如图1是碘离子(I-)的结构示意图,回答下列问题。

(1)图1中x=_______;碘元素在元素周期表中位于第_______周期。

(2)碘离子和图2中C相互作用形成化合物的化学式是_______。

(3)图2表示的粒子中,其元素的化学性质与碘元素化学性质相似的是_______。(填序号)

19.2019年为“元素周期表年”,元素周期表是学习和研究化学的重要工具。原子序数为1~18的元素在元素周期表中的位置如下表所示。

(1)表中“ ”的位置所对应的元素名称为 _________ ;

(2)C属于 ________ (填“金属”或“非金属”)元素,其原子的核电荷数为 _______ ;

(3)Mg原子的结构示意图为 ________ ,钠离子的核外电子数为 _________ ;

(4)2019年诺贝尔化学奖获得者之一的约輸 古迪纳夫被称为“锂电池之父”,他发现的钴酸锂(LiCoO2)是锂电池的正极材料。钴酸锂中钴元素的化合价为 ________ 。

20.如图是氢分子(H2)和氧分子(O2)运动的示意图。根据图回答:

(1)仔细观察上述粒子运动的示意图,分子运动速率最快的是_____(填序号)。

(2)在A、B和C中,能比较得出“温度越高,分子运动速率越快”的是_____(填序号)。

(3)从图中可见,影响分子运动速率的因素除温度外,还与_____有关。

(4)举一个能说明“温度升高,分子运动速率加快”的生活实例_____。

三、实验题

21.在课外活动中,某同学对教材中探究分子运动现象的实验进行了如图所示的改进。(提示:氢氧化钠固体溶于水放出大量的热)

(1)如图1所示的实验中,一段时间后可观察到的现象是_________,原因是___________。

(2)改进后的实验如图2所示,滴入2~3滴浓氨水后,在c处可观察到的现象是__________。

(3)在小试管中加入氢氧化钠固体的作用是________。

(4)改进后的装置除操作简单、现象明显、药品用量少、省时等优点外,还有一个显著的优点是________。

22.某兴趣小组做以下实验探究分子的运动(如图所示)。请回答实验中的有关问题:

(1)实验1:小明同学在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴加2~3滴酚酞溶液,看到的现象是________由实验1得出的结论是_________

(2)实验2(如图甲所示):烧杯B中的现象是__________产生这一现象的原因是___________

(3)为使实验结论准确可靠,该兴趣小组的小华同学设计了对比实验(如图乙所示)。你认为有无必要,请阐述你的理由。_______

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.B

3.D

4.D

5.D

6.A

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.D

13.D

14.C

15.B

16.(1) A、B C 8 (2) 该元素的原子序数为20

17.(1) 63 89 (2) 63

18. (1) 18 五 (2) NaI E

19.(1) 氟元素 非金属 (2) 6 (3) 10 +3

20.(1) ① ②③ (2) 分子种类 湿衣服在阳光下比在阴凉处干得快

21.(1) 甲烧杯中溶液由无色变为红色 浓氨水挥发出的氨气分子运动到甲烧杯中,溶于水使酚酞变为红色 (2) 湿润的酚酞滤纸条变红色 固体氢氧化钠溶于水放热,加快了浓氨水的挥发 (3) 实验在密闭体系中进行,对环境无污染

22. (1) 溶液不变色 蒸馏水不能使酚酞变色 由无色变红色 (2) 烧杯中的浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气运动到B烧杯中与水反应又生成氨水,氨水使酚酞变红色 (3) 没有必要,因为实验1滴有酚酞的蒸馏水呈无色,说明蒸馏水不能使酚酞变色

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.稀土有“工业的维生素”的美誉。钇是一种重要的稀土元素,下列说法中错误的是

A.钇属于金属元素

B.钇的原子序数是39

C.钇的相对原质量是88.91克

D.钇原子的核外电子数为39

2.在原子中,能决定元素种类的是

A.电子层数

B.质子数

C.中子数

D.核外电子数

3.如图所示,将中间的玻璃片抽走,使两瓶口密合在一起,观察到甲中两瓶气体的颜色很快趋于一致,而乙中需很长时间才能达到相同效果(已知氢气与黄绿色的氯气在该实验中不反应)。下列说法错误的是

A.保持氢气化学性质的最小粒子是氢分子

B.该实验说明分子在不停地运动

C.该实验说明此条件下氯气的密度比氢气大

D.该实验证明在化学变化中,分子可以再分,原子不可再分

4.分子、原子和离子都是构成物质的基本粒子,下列说法正确的是

A.分子由原子构成,分子比原子大

B.水遇冷凝结成冰,水分子停止了运动

C.原子是最小的粒子,不可再分

D.氯化钠是由钠离子和氯离子构成的

5.压缩气体可使气体液化,气体液化后( )

A.分子的质量变大 B.分子的体积变小

C.分子的数目减少 D.分子的间隙变小

6.考古学家通过测定碳14的含量等方法将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年。碳14原子的核电荷数为6,相对原子质量为14,则该原子核外电子数为

A.6 B.8 C.14 D.20

7.下列有关粒子的说法中正确的是

A.分子可分,原子不可分

B.原子得到电子后带正电荷

C.分子、原子和离子都可以直接构成物质

D.原子的原子核都是由质子和中子构成的

8.“宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一,下列说法正确的是

①化学变化中,原子核不发生改变

②向气球吹气的过程中分子之间的间隔发生了变化

③同种分子构成的物质是纯净物

④表示的微粒都是离子

A.②③④ B.①③ C.①④ D.①②③④

9.“” “”表示两种不同元素的原子,下图表示化合物的是

A. B. C. D.

10.宏观与微观的结合是化学学科特有的思维方式。下列对宏观事实的微观解释不正确的是

A.十月桂花飘香——分子是不断运动的

B.氧气和液氧都能支持燃烧——同种分子的化学性质相同

C.液态水受热变成水蒸气,体积膨胀——升高温度,分子之间间隔变大

D.变瘪的乒乓球放入热水中能鼓起来——分子的个数增多

11.下列关于Mg、Mg2+两种粒子的判断中不正确的是

A.核电荷数相同 B.质量几乎相等 C.Mg2+比Mg稳定 D.电子层数相同

12.根据如图,下列说法不正确的是

A.①是原子、②是分子

B.氯化钠由氯、钠两种元素组成

C.钠原子失去电子变为钠离子

D.汞原子可变为水分子

13.科学家因锂离子电池发展的研究获诺贝尔化学奖。结合图示,有关锂的说法正确的是

A.属于非金属元素

B.相对原子质量是6.941g

C. 表示核内有3个电子

D.离子符号是Li+.

14.推理是研究和学习化学的一种重要方法。正电子、负质子都是反粒子,它们跟通常所说的电子、质子相比较,质量相等,但电性相反。科学家已发现反氢原子。推测出反氢原子的结构可能是( )

A.由一个带负电的质子和一个电子构成

B.由一个质子和一个电子构成

C.由一个带负电的质子和一个带正电的电子构成

D.由一个质子和一个带正电的电子构成

15.地壳中的元素分布如图,其中区域②代表的元素是

A.氧

B.硅

C.铝

D.铁

二、填空题

16.下图中A、B、C、D是四种粒子的结构示意图,E是钙元素在元素周期表中的信息。

请回答下列问题:(填序号)

(1)A、B、C、D四种粒子结构示意图中,属于同种元素的粒子是___________;

(2)A粒子的化学性质与B、C、D中哪一种粒子的化学性质相似__________;

(3)D中X=________;从E图中你获得的信息有_____________________。(答一条)

17.由我国著名科学家,中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱等几种元素的相对原子质量新值, 测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量新值为152, 则该元素的原子中质子数=_______,中子数=_________,核外电子数=___________。

18.碘是一种人体必需的微量元素,如图1是碘离子(I-)的结构示意图,回答下列问题。

(1)图1中x=_______;碘元素在元素周期表中位于第_______周期。

(2)碘离子和图2中C相互作用形成化合物的化学式是_______。

(3)图2表示的粒子中,其元素的化学性质与碘元素化学性质相似的是_______。(填序号)

19.2019年为“元素周期表年”,元素周期表是学习和研究化学的重要工具。原子序数为1~18的元素在元素周期表中的位置如下表所示。

(1)表中“ ”的位置所对应的元素名称为 _________ ;

(2)C属于 ________ (填“金属”或“非金属”)元素,其原子的核电荷数为 _______ ;

(3)Mg原子的结构示意图为 ________ ,钠离子的核外电子数为 _________ ;

(4)2019年诺贝尔化学奖获得者之一的约輸 古迪纳夫被称为“锂电池之父”,他发现的钴酸锂(LiCoO2)是锂电池的正极材料。钴酸锂中钴元素的化合价为 ________ 。

20.如图是氢分子(H2)和氧分子(O2)运动的示意图。根据图回答:

(1)仔细观察上述粒子运动的示意图,分子运动速率最快的是_____(填序号)。

(2)在A、B和C中,能比较得出“温度越高,分子运动速率越快”的是_____(填序号)。

(3)从图中可见,影响分子运动速率的因素除温度外,还与_____有关。

(4)举一个能说明“温度升高,分子运动速率加快”的生活实例_____。

三、实验题

21.在课外活动中,某同学对教材中探究分子运动现象的实验进行了如图所示的改进。(提示:氢氧化钠固体溶于水放出大量的热)

(1)如图1所示的实验中,一段时间后可观察到的现象是_________,原因是___________。

(2)改进后的实验如图2所示,滴入2~3滴浓氨水后,在c处可观察到的现象是__________。

(3)在小试管中加入氢氧化钠固体的作用是________。

(4)改进后的装置除操作简单、现象明显、药品用量少、省时等优点外,还有一个显著的优点是________。

22.某兴趣小组做以下实验探究分子的运动(如图所示)。请回答实验中的有关问题:

(1)实验1:小明同学在盛有少量蒸馏水的小烧杯中滴加2~3滴酚酞溶液,看到的现象是________由实验1得出的结论是_________

(2)实验2(如图甲所示):烧杯B中的现象是__________产生这一现象的原因是___________

(3)为使实验结论准确可靠,该兴趣小组的小华同学设计了对比实验(如图乙所示)。你认为有无必要,请阐述你的理由。_______

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

2.B

3.D

4.D

5.D

6.A

7.C

8.B

9.C

10.D

11.D

12.D

13.D

14.C

15.B

16.(1) A、B C 8 (2) 该元素的原子序数为20

17.(1) 63 89 (2) 63

18. (1) 18 五 (2) NaI E

19.(1) 氟元素 非金属 (2) 6 (3) 10 +3

20.(1) ① ②③ (2) 分子种类 湿衣服在阳光下比在阴凉处干得快

21.(1) 甲烧杯中溶液由无色变为红色 浓氨水挥发出的氨气分子运动到甲烧杯中,溶于水使酚酞变为红色 (2) 湿润的酚酞滤纸条变红色 固体氢氧化钠溶于水放热,加快了浓氨水的挥发 (3) 实验在密闭体系中进行,对环境无污染

22. (1) 溶液不变色 蒸馏水不能使酚酞变色 由无色变红色 (2) 烧杯中的浓氨水具有挥发性,挥发出的氨气运动到B烧杯中与水反应又生成氨水,氨水使酚酞变红色 (3) 没有必要,因为实验1滴有酚酞的蒸馏水呈无色,说明蒸馏水不能使酚酞变色

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件