【高频考点聚集】8.三国至隋唐的文化 一轮复习课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 【高频考点聚集】8.三国至隋唐的文化 一轮复习课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-05 17:27:29 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

第 8课

三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、儒学、道教与佛教的发展

1、儒学的发展:

汉武帝:罢黜百家独尊儒术,儒学地位独尊——呈现繁盛之势

魏晋南北朝:儒学自身开始吸收佛教和道教的精神——新的发展

隋朝时期:儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”—— 三教合一

唐朝时期:唐朝统治者奉行三教并行政策;唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位

泰山

红门宫

左侧是佛教的弥勒院,右侧是道教的元君祠,中间是儒家胜景,孔子登临处。方寸之地,三教会集,巧妙融合。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

2.道教:

五斗米道又称正一道、天师道、正一盟威之道,是道教最早的一个派别。据史书记载,在东汉顺帝时期,由张道陵在蜀郡鹤鸣山(今四川成都市大邑县北)创立。据《后汉书》、《三国志》记载,凡入道者须出五斗米,故得此名,因又称为“米巫”、“米贼”、“米道”。。因教徒尊张道陵为天师,又称“天师道”。

“太平道”创始于汉灵帝时,钜鹿人张角。缘起于事奉“黄老道”;它的主要经典则是《太平经》;它的发展情况,是以善道教化,符水治病为基础,十数年间,徒众数十万,遍布八州。张氏兄弟提出“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的口号,率领数十万“太平道”教众,发动了历史上著名的“黄巾起义”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

道家 主张“贵儒”和“尊道”

魏晋南北朝:中国本土宗教道教在民间广为传播;道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”

唐朝:唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇

福建泉州老君岩

道教圣地武当山

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

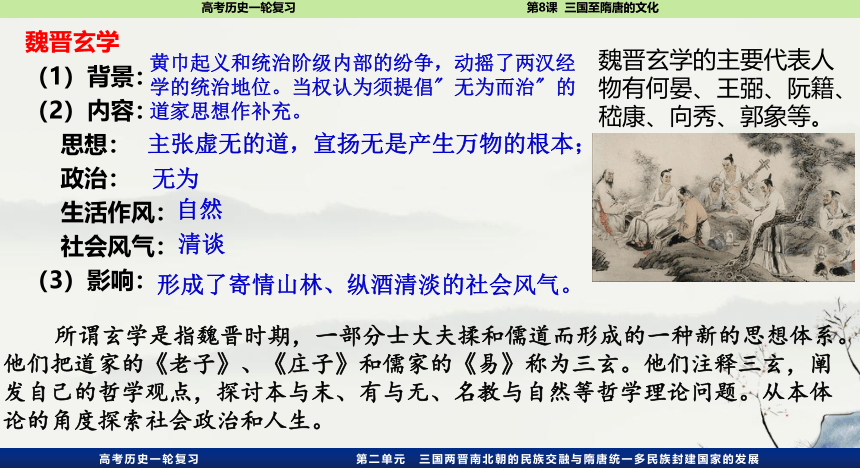

魏晋玄学

(1)背景:

(2)内容:

思想:

政治:

生活作风:

社会风气:

(3)影响:

黄巾起义和统治阶级内部的纷争,动摇了两汉经学的统治地位。当权认为须提倡" 无为而治" 的道家思想作补充。

主张虚无的道,宣扬无是产生万物的根本;

无为

清谈

自然

形成了寄情山林、纵酒清淡的社会风气。

魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

所谓玄学是指魏晋时期,一部分士大夫揉和儒道而形成的一种新的思想体系。他们把道家的《老子》、《庄子》和儒家的《易》称为三玄。他们注释三玄,阐发自己的哲学观点,探讨本与末、有与无、名教与自然等哲学理论问题。从本体论的角度探索社会政治和人生。

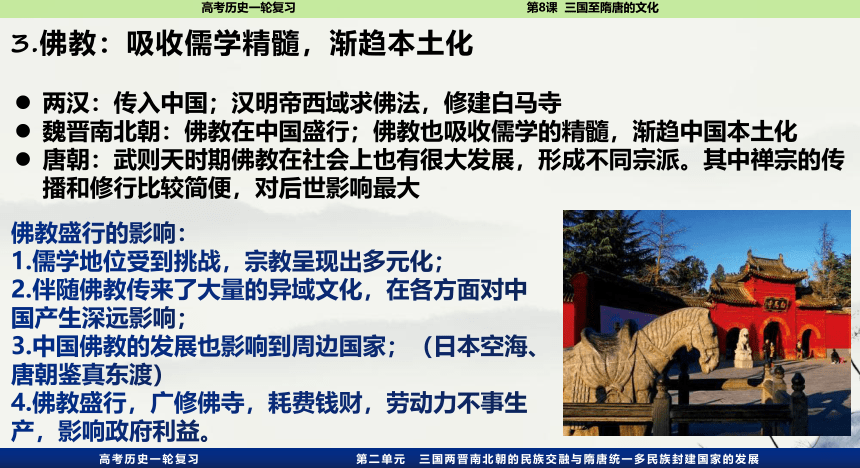

3.佛教:吸收儒学精髓,渐趋本土化

两汉:传入中国;汉明帝西域求佛法,修建白马寺

魏晋南北朝:佛教在中国盛行;佛教也吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化

唐朝:武则天时期佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派。其中禅宗的传播和修行比较简便,对后世影响最大

佛教盛行的影响:

1.儒学地位受到挑战,宗教呈现出多元化;

2.伴随佛教传来了大量的异域文化,在各方面对中国产生深远影响;

3.中国佛教的发展也影响到周边国家;(日本空海、唐朝鉴真东渡)

4.佛教盛行,广修佛寺,耗费钱财,劳动力不事生产,影响政府利益。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

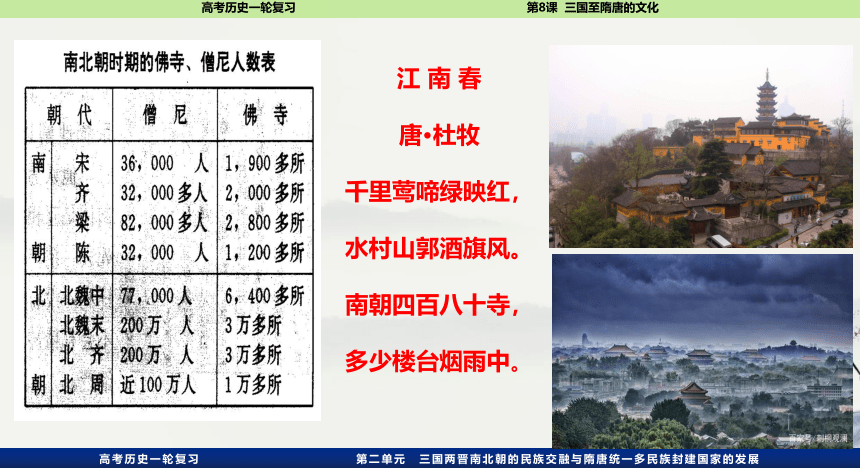

江 南 春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

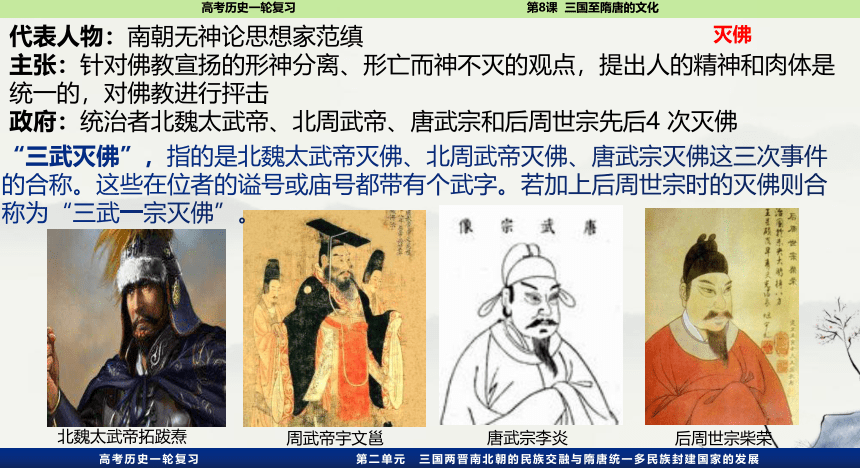

代表人物:南朝无神论思想家范缜

主张:针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击

政府:统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4 次灭佛

北魏太武帝拓跋焘

周武帝宇文邕

唐武宗李炎

后周世宗柴荣

“三武灭佛”,指的是北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛这三次事件的合称。这些在位者的谥号或庙号都带有个武字。若加上后周世宗时的灭佛则合称为“三武一宗灭佛”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

灭佛

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

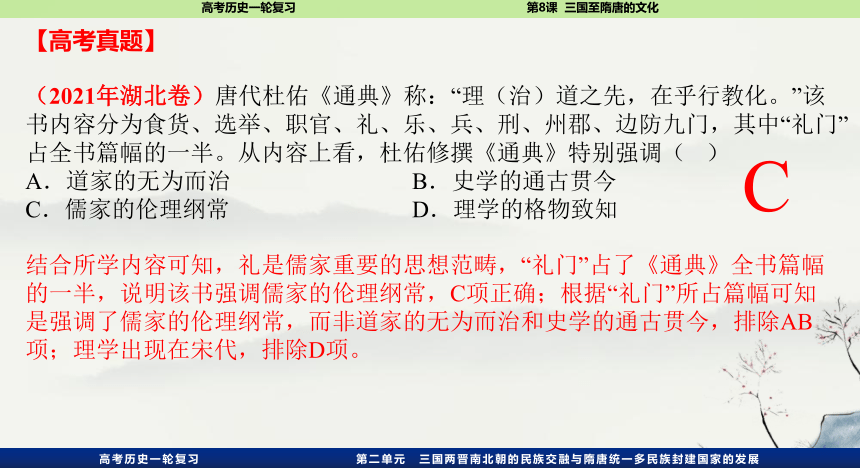

(2021年湖北卷)唐代杜佑《通典》称:“理(治)道之先,在乎行教化。”该书内容分为食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑、州郡、边防九门,其中“礼门”占全书篇幅的一半。从内容上看,杜佑修撰《通典》特别强调( )

A.道家的无为而治 B.史学的通古贯今

C.儒家的伦理纲常 D.理学的格物致知

C

结合所学内容可知,礼是儒家重要的思想范畴,“礼门”占了《通典》全书篇幅的一半,说明该书强调儒家的伦理纲常,C项正确;根据“礼门”所占篇幅可知是强调了儒家的伦理纲常,而非道家的无为而治和史学的通古贯今,排除AB项;理学出现在宋代,排除D项。

建安文学:文学史一般所说的建安文学,是建安前几年至魏明帝最后一年(239年)这段时间的文学,实即曹氏势力统治下的文学。代表作家主要是曹氏父子(曹操、曹丕、曹植),建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。建安作家用自己的笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。

中国古代的田园诗指歌咏田园生活的诗歌,多以农村景物和农民、牧人、渔夫等的劳动为题材。东晋大诗人陶渊明开创了田园诗体后,唐宋等诗歌中的田园诗便主要变成了隐居不仕的文人和从官场退居田园的仕宦者们所作的以田园生活为描写对象的诗歌。田园诗和边塞诗并称唐代开元、天宝年间两大词派,前者恬淡疏朴,后者雄浑豪迈。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

二、文学艺术的发展

唐代文学

初唐诗人:陈子昂、王勃 田园诗人:孟浩然、王维;

盛唐诗人:李白、杜甫; 边塞诗人:高适、岑参

中唐诗人:白居易 晚唐诗人:李商隐、杜牧。

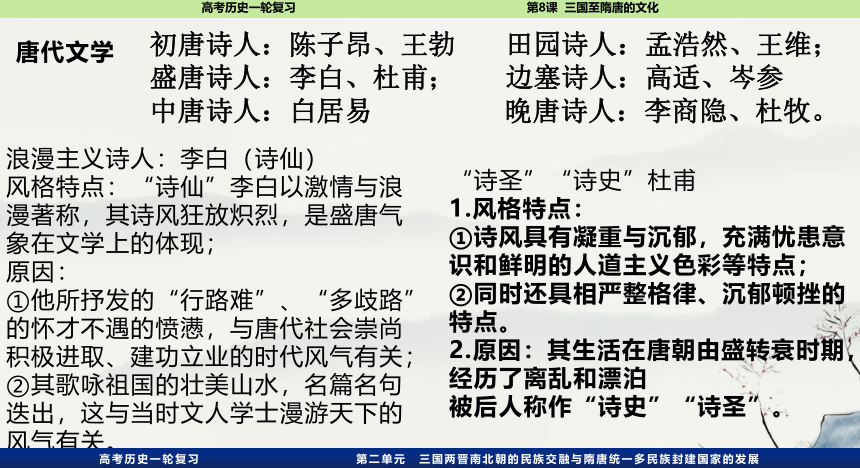

浪漫主义诗人:李白(诗仙)

风格特点:“诗仙”李白以激情与浪漫著称,其诗风狂放炽烈,是盛唐气象在文学上的体现;

原因:

①他所抒发的“行路难”、“多歧路”的怀才不遇的愤懑,与唐代社会崇尚积极进取、建功立业的时代风气有关;

②其歌咏祖国的壮美山水,名篇名句迭出,这与当时文人学士漫游天下的风气有关。

“诗圣”“诗史”杜甫

1.风格特点:

①诗风具有凝重与沉郁,充满忧患意识和鲜明的人道主义色彩等特点;

②同时还具相严整格律、沉郁顿挫的特点。

2.原因:其生活在唐朝由盛转衰时期,经历了离乱和漂泊

被后人称作“诗史”“诗圣”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

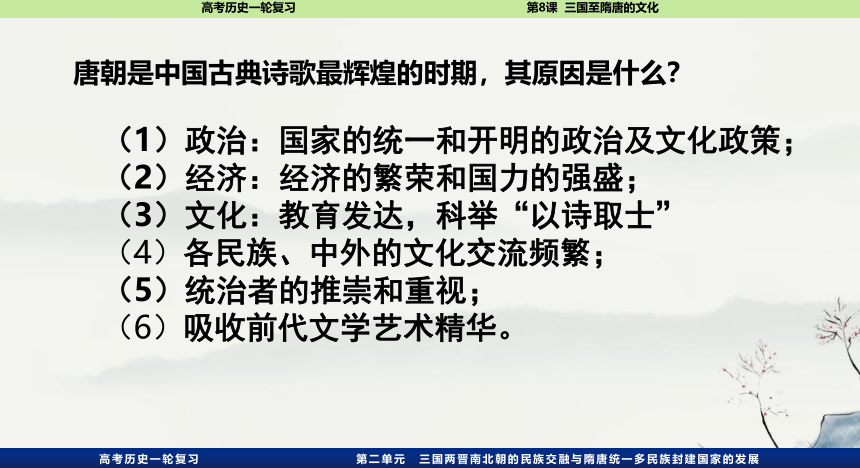

唐朝是中国古典诗歌最辉煌的时期,其原因是什么?

(1)政治:国家的统一和开明的政治及文化政策;

(2)经济:经济的繁荣和国力的强盛;

(3)文化:教育发达,科举“以诗取士”

(4)各民族、中外的文化交流频繁;

(5)统治者的推崇和重视;

(6)吸收前代文学艺术精华。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

想一想:我国古代字体的演变过程

隶书

楷书

行书

草书

甲骨文

金文

大篆

小篆

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

隶书

草 书

行 书

楷 书

书法在东汉末年成为艺术

东晋 书圣 王羲之

唐朝 书法进入创制法度时期

被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》

书法艺术

欧阳询,唐初书法家。书法以“险劲瘦硬” 著称,史称“欧体”。欧体开创了唐代楷书的先端,对后世影响大,他与虞世南、褚遂良、薛稷并称为“唐初四大书家”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

柳公权书李晟碑《神策军碑》 《玄秘塔碑》 《金刚经》

颜体肥硕丰润、点画厚重、结构端庄雄伟、显示出雍容大度的气派。

柳体则点画瘦劲、骨力遒劲、结构严谨。二人有“颜筋柳骨”之誉。

书法在东汉末年成为艺术

东晋 书圣 王羲之

唐朝 书法进入创制法度时期

书法艺术

怀素与张旭合称“颠张狂素”。 怀素和尚史称“草圣”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

“唐初四大书家”、柳公权

怀素(737~799),史称“草圣”,唐代杰出书法家。传世书法作品有《自叙帖》《小草千字文》纸本、《苦笋帖》《圣母帖》《论书帖》诸帖。

论书帖

张旭(685年?—759年?),其草书与李白的诗歌、裴旻的剑舞并称“三绝”。

(2022·全国·高考真题)盛唐洋溢着刚健丰伟、庄重博大的时代气象,这在书法艺术上亦有体现。宋代书法家米芾推崇唐代某位书法家的作品“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色”。能够突出体现这一风格的书体是( )

A.小篆 B.楷书 C.行书 D.草书

结合所学可知唐代楷书盛行,楷书具有字体方正、笔画工整、遒劲有力的特点,与材料形象化的描述相符,B项正确;小篆是秦朝时期的字体,且篆书比较舒朗,具有曲线美,排除A项;行书与草书都具有灵活、流动的特点,以适意为主,不要太受法度之限制,与材料信息不相符,排除CD项。故选B项。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年浙江卷6月)唐代书法在风格上兼容南北,达到一个新高度。其中,由欧阳询、颜真卿、柳公权创立的欧体、颜体和柳体等书法字体,被后世学习与临摹。他们自创一格的“书法字体”属于( )

A.小纂 B.隶书 C.楷书 D.草书

依据所学知识可知,欧体、颜体和柳体等书法字体属于楷书,故C正确;小篆盛行于秦代,故A错误;隶书盛行于汉代,故B错误;唐代的张旭、怀素精于草书,故D错误。

顾恺之的《洛神赋图》

绘画艺术

东晋出现了专职的画家,代表人物顾恺之。绘画理论:以形写神

顾恺之的《女史箴图》

隋代展子虔的《游春图》是我国存世最早的一幅真正意义上的山水画,它以描绘贵族游春情景为主要表现内容。

《女史箴图》成功地塑造了不同身份的宫廷妇女形象,一定程度上反映了作者所处时代的妇女生活情景。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

吴道子善于把握住传神的法则,注意形象塑造的整体,所画的衣袖有轻盈飘举的动感,人称”吴带当风”,后人将吴道子称之为”画圣” ,这是他的《送子天王图》.

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

石窟艺术

背景 佛教广泛传播

代表 山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟、甘肃天水的麦积山石窟等

地位 闻名世界的艺术宝库

山西大同云冈石窟

敦煌莫高窟

河南洛阳龙门石窟

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

隋唐文化繁荣的原因及特点

(1)原因:

①国家统一强盛,经济繁荣,社会安定。②民族关系和谐,各民族之间的交往密切。 ③继承和发扬传统文化。④科举制的不断完善,教育水平提高。⑤劳动人民的辛勤劳作和创新。

(2)特点:

全面繁荣: 隋唐文化在科技、宗教、哲学、史学、教育、文学、艺术等方面全面繁荣。 兼收并蓄: 统治阶级开明、兼容的文化政策,创造了有利于文化发展的氛围。内外交通发达,国内各族交往密切,在文化上互相交流、交融,为中华文化增添了刚劲、豪爽的多民族色彩,中国与亚洲、欧洲、非洲的往来,文化上得以吸收外来优秀成分,比较突出地表现在宗教和艺术方面。 世界领先: 隋唐时期已有了雕版印刷术和火药;僧一行测量出了地球子午线长度;《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。 影响深远: 隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化的发展和世界文明史都产生重要影响,形成了中华文化圈,成为东方文明的中心。

π=3.1415926535897932 ‥ ‥ ‥

祖冲之将圆周率精确到小数点后第七位,这一成果领先世界达1000年之久。

贾思勰《齐民要术》

特点:我国现存的第一部完整的农书,总结了北方人民长期积累的生产经验,提出了因地制宜,多种经营和商品生产等宝贵思想。

西晋裴秀《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法;【“制图六体”是:一曰分率(比例尺),用于测定地区的大小;二曰准望(方向),用于确定各地物的方位;三曰道里(距离),用于确定道路的理程;四曰高下(高取下,取下为水平直线距离);五曰方邪(方取斜,取斜为直线距离);六曰迂直(迂取直,取直为直线距离)】。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

三、科技的发展

隋唐科技进一步发展

唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。唐咸通九年(868)我国印制的《金刚经》卷子,是迄今所知世界上最早的有明确刊印日期的印刷品

唐 代:在炼丹时偶然发现了火药。最早的记载见于孙思邈著的《丹经》,称为硫磺火法(火药配方)。唐末宋初战争中已经使用火药箭。火箭是最早的火药武器。

唐朝天文学家僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人。

医学家孙思邈完成医学名著《千金方》。唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。

李春,赵州桥

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

问题探究:古代中国科技的特点及发达的原因?

原因:

文化传承:中华文明源远流长,前代科技成就为后代科技发展奠定了基础,为科技成果的继承创造了条件。

政治因素:中央集权制度为科技的发展提供了政治保障。

经济因素:农耕经济的高度繁荣,生产力的发展,为科技进步奠定了经济基础。

交流融合:民族交融与外来文化的传播,为科技繁荣提供社会基础。

人为因素:科学家的探索精神。

特点:中国科技偏重实用,忽视理论的研究;研究方法上主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验;在科技使用上主要服务于封建农业经济的发展需要。

三、中外文化交流

1.以佛教研讨为主要形式的中外文化交流

(1)中国同印度之间的交流

①从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧玄奘,在贞观初年也西行前往天竺取经。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

三、中外文化交流

1.以佛教研讨为主要形式的中外文化交流

(1)中国同印度之间的交流

①从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧玄奘,在贞观初年也西行前往天竺取经。

(2)中国同日本、新罗等国的交流

①日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

②唐朝高僧鉴真东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法。

2.以使节、商人、留学生为主要形式的中外文化交流

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

所谓“文化圈”,是指某一大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。 人们习惯上讲的西方基督教文化圈、中东伊斯兰教文化圈以及印度文化圈等,就是这个意思。

中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:

(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;

(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;

(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;

(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。

这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年辽宁卷)唐朝要求弘文馆生、崇文馆生研习经史须用官方正音“读文精熟”;科举考试须使用官方颁布的韵书;吏部将“言辞辩正”作为铨选四项标准之一。这些规定有利于( )

A.文化交流 B.扩大选官基础 C.澄清吏治 D.推动方言传播

根据材料“用官方正音‘读文精熟’”、“使用官方颁布的韵书”、“将‘言辞辩正’作为铨选四项标准之一”等信息可知,这些规定有利于文化交流发展,A项正确;科举制有利于扩大选官基础,排除B项;材料与吏治现象无关,排除C项;材料中强调使用官方语言,不是推动方言传播,排除D项。故选A项。

A.文化交流

三国至隋唐的文化

儒学的发展和复兴

道教的发展

儒学、道教与佛教的发展

佛教的发展与灭佛

文学艺术

文学

书法

绘画

雕塑

科技:数学、农学、地理学、建筑、雕版、火药、天文学、医学

中外文化交流

佛教交流

其他交流

【课堂小结】

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【时空坐标】

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年海南卷)《隋书·地理志》载,屈原以五月望日赴汨罗,士人追到洞庭不见,乃歌曰:“何由得渡湖!”因尔鼓棹争归,竞会亭上,习以相传,为竞渡之戏。描述此“戏”的是

A.弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿 B.渡斜烟淡月笼沙,远路微香趁马

C.箫鼓声声且莫催,彩球高下意难裁 D.两两轻舠飞画楫,竞夺锦标霞烂

D

结合所学知识可知,纪念屈原的方式主要是吃粽子和赛龙舟,其中材料“两两轻舠飞画楫,竞夺锦标霞烂”两句,生动地再现了龙舟双桨飞举,奋力夺标的情形,D项正确;A项是对钱塘江观潮的描述,排除A项;B项出自苏轼的《西江月·咏梅》,与材料无关,排除B项;C项明显与赛龙舟不符,排除。故选D项。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【模拟演练】

根据材料信息,魏晋南北朝时,战乱纷仍,社会动荡, 佛道兴起,儒学衰微,文人多谈玄说道,追求“越名教而任自然”,从而出现了材料中的艺术发展;自隋至唐,儒学思想的统治地位得到了加强,统治者对社会秩序的强化,尤其是政治家作为书家的现象,使极重法度的楷书在有唐一代达到高潮,所以这种变化是深受儒学思想境遇起伏的影响,A项正确;材料中无法体现民众审美观念趋向一致,排除B项;取决于表述错误,排除C项;不受礼法约束表述错误,排除D项。故选A项。

晋、南朝的正统艺术以空灵、平淡为尚,文人书法表现为洒脱、阴柔气象,而北朝疆域天真质朴、雄强大气的石刻文字——魏碑成了后人反正统书法的范式;自隋至唐,极重法度的楷书在有唐一代达到高潮,温柔敦厚、法度森严的颜体楷书是唐代书艺的标志。这一时期书法艺术的变化( )

A.深受儒学思想境遇起伏的影响 B.反映民众审美观念趋向一致

C.取决于统治阶级的偏好与推崇 D.体现了书写者不受礼法约束

A

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【模拟演练】

魏晋时期,刘徽受《易经》启发创立了割圆术,为祖冲之将圆周率精确到第七位数字创造了条件,祖冲之等数学家为儒学经典作注等活动,反映出当时儒学加深了人们对数学的认识,B项正确;自然科学与实践的关系紧密和材料中数学家应用、注解儒学经典等不符,A项错误;材料不能说明魏晋时期我国技术水平在世界居领先地位,C项错误;科学家在研究中注重逻辑思辨在材料中没有体现,D项错误。

魏晋时期,刘徽受《易经》中关于数量关系的启发创立了割圆术。南朝祖冲之用割圆术,求得了精确到第七位数字的圆周率,他还著有《易义辨》《孝经注》和《论语注》。北周甄鸾的《五经算术》,则专为《诗经》、《周易》、《礼记》等作注。据此可知当时( )

A.自然科学与实践的关系紧密 B.儒学加深了人们对数学的认识

C.技术水平在世界居领先地位 D.科学家在研究中注重逻辑思辨

B

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

第 8课

三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

一、儒学、道教与佛教的发展

1、儒学的发展:

汉武帝:罢黜百家独尊儒术,儒学地位独尊——呈现繁盛之势

魏晋南北朝:儒学自身开始吸收佛教和道教的精神——新的发展

隋朝时期:儒学家提出儒、佛、道“三教合归儒”—— 三教合一

唐朝时期:唐朝统治者奉行三教并行政策;唐中期儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。他从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位

泰山

红门宫

左侧是佛教的弥勒院,右侧是道教的元君祠,中间是儒家胜景,孔子登临处。方寸之地,三教会集,巧妙融合。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

2.道教:

五斗米道又称正一道、天师道、正一盟威之道,是道教最早的一个派别。据史书记载,在东汉顺帝时期,由张道陵在蜀郡鹤鸣山(今四川成都市大邑县北)创立。据《后汉书》、《三国志》记载,凡入道者须出五斗米,故得此名,因又称为“米巫”、“米贼”、“米道”。。因教徒尊张道陵为天师,又称“天师道”。

“太平道”创始于汉灵帝时,钜鹿人张角。缘起于事奉“黄老道”;它的主要经典则是《太平经》;它的发展情况,是以善道教化,符水治病为基础,十数年间,徒众数十万,遍布八州。张氏兄弟提出“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的口号,率领数十万“太平道”教众,发动了历史上著名的“黄巾起义”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

道家 主张“贵儒”和“尊道”

魏晋南北朝:中国本土宗教道教在民间广为传播;道教受到儒学的影响,主张“贵儒”和“尊道”

唐朝:唐朝统治者奉行三教并行政策,奉老子为祖先,道教最受尊崇

福建泉州老君岩

道教圣地武当山

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

魏晋玄学

(1)背景:

(2)内容:

思想:

政治:

生活作风:

社会风气:

(3)影响:

黄巾起义和统治阶级内部的纷争,动摇了两汉经学的统治地位。当权认为须提倡" 无为而治" 的道家思想作补充。

主张虚无的道,宣扬无是产生万物的根本;

无为

清谈

自然

形成了寄情山林、纵酒清淡的社会风气。

魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

所谓玄学是指魏晋时期,一部分士大夫揉和儒道而形成的一种新的思想体系。他们把道家的《老子》、《庄子》和儒家的《易》称为三玄。他们注释三玄,阐发自己的哲学观点,探讨本与末、有与无、名教与自然等哲学理论问题。从本体论的角度探索社会政治和人生。

3.佛教:吸收儒学精髓,渐趋本土化

两汉:传入中国;汉明帝西域求佛法,修建白马寺

魏晋南北朝:佛教在中国盛行;佛教也吸收儒学的精髓,渐趋中国本土化

唐朝:武则天时期佛教在社会上也有很大发展,形成不同宗派。其中禅宗的传播和修行比较简便,对后世影响最大

佛教盛行的影响:

1.儒学地位受到挑战,宗教呈现出多元化;

2.伴随佛教传来了大量的异域文化,在各方面对中国产生深远影响;

3.中国佛教的发展也影响到周边国家;(日本空海、唐朝鉴真东渡)

4.佛教盛行,广修佛寺,耗费钱财,劳动力不事生产,影响政府利益。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

江 南 春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

代表人物:南朝无神论思想家范缜

主张:针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击

政府:统治者北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗先后4 次灭佛

北魏太武帝拓跋焘

周武帝宇文邕

唐武宗李炎

后周世宗柴荣

“三武灭佛”,指的是北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛这三次事件的合称。这些在位者的谥号或庙号都带有个武字。若加上后周世宗时的灭佛则合称为“三武一宗灭佛”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

灭佛

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年湖北卷)唐代杜佑《通典》称:“理(治)道之先,在乎行教化。”该书内容分为食货、选举、职官、礼、乐、兵、刑、州郡、边防九门,其中“礼门”占全书篇幅的一半。从内容上看,杜佑修撰《通典》特别强调( )

A.道家的无为而治 B.史学的通古贯今

C.儒家的伦理纲常 D.理学的格物致知

C

结合所学内容可知,礼是儒家重要的思想范畴,“礼门”占了《通典》全书篇幅的一半,说明该书强调儒家的伦理纲常,C项正确;根据“礼门”所占篇幅可知是强调了儒家的伦理纲常,而非道家的无为而治和史学的通古贯今,排除AB项;理学出现在宋代,排除D项。

建安文学:文学史一般所说的建安文学,是建安前几年至魏明帝最后一年(239年)这段时间的文学,实即曹氏势力统治下的文学。代表作家主要是曹氏父子(曹操、曹丕、曹植),建安七子(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)和蔡琰等。建安作家用自己的笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。

中国古代的田园诗指歌咏田园生活的诗歌,多以农村景物和农民、牧人、渔夫等的劳动为题材。东晋大诗人陶渊明开创了田园诗体后,唐宋等诗歌中的田园诗便主要变成了隐居不仕的文人和从官场退居田园的仕宦者们所作的以田园生活为描写对象的诗歌。田园诗和边塞诗并称唐代开元、天宝年间两大词派,前者恬淡疏朴,后者雄浑豪迈。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

二、文学艺术的发展

唐代文学

初唐诗人:陈子昂、王勃 田园诗人:孟浩然、王维;

盛唐诗人:李白、杜甫; 边塞诗人:高适、岑参

中唐诗人:白居易 晚唐诗人:李商隐、杜牧。

浪漫主义诗人:李白(诗仙)

风格特点:“诗仙”李白以激情与浪漫著称,其诗风狂放炽烈,是盛唐气象在文学上的体现;

原因:

①他所抒发的“行路难”、“多歧路”的怀才不遇的愤懑,与唐代社会崇尚积极进取、建功立业的时代风气有关;

②其歌咏祖国的壮美山水,名篇名句迭出,这与当时文人学士漫游天下的风气有关。

“诗圣”“诗史”杜甫

1.风格特点:

①诗风具有凝重与沉郁,充满忧患意识和鲜明的人道主义色彩等特点;

②同时还具相严整格律、沉郁顿挫的特点。

2.原因:其生活在唐朝由盛转衰时期,经历了离乱和漂泊

被后人称作“诗史”“诗圣”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

唐朝是中国古典诗歌最辉煌的时期,其原因是什么?

(1)政治:国家的统一和开明的政治及文化政策;

(2)经济:经济的繁荣和国力的强盛;

(3)文化:教育发达,科举“以诗取士”

(4)各民族、中外的文化交流频繁;

(5)统治者的推崇和重视;

(6)吸收前代文学艺术精华。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

想一想:我国古代字体的演变过程

隶书

楷书

行书

草书

甲骨文

金文

大篆

小篆

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

隶书

草 书

行 书

楷 书

书法在东汉末年成为艺术

东晋 书圣 王羲之

唐朝 书法进入创制法度时期

被誉为“天下第一行书”的《兰亭序》

书法艺术

欧阳询,唐初书法家。书法以“险劲瘦硬” 著称,史称“欧体”。欧体开创了唐代楷书的先端,对后世影响大,他与虞世南、褚遂良、薛稷并称为“唐初四大书家”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

柳公权书李晟碑《神策军碑》 《玄秘塔碑》 《金刚经》

颜体肥硕丰润、点画厚重、结构端庄雄伟、显示出雍容大度的气派。

柳体则点画瘦劲、骨力遒劲、结构严谨。二人有“颜筋柳骨”之誉。

书法在东汉末年成为艺术

东晋 书圣 王羲之

唐朝 书法进入创制法度时期

书法艺术

怀素与张旭合称“颠张狂素”。 怀素和尚史称“草圣”。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

“唐初四大书家”、柳公权

怀素(737~799),史称“草圣”,唐代杰出书法家。传世书法作品有《自叙帖》《小草千字文》纸本、《苦笋帖》《圣母帖》《论书帖》诸帖。

论书帖

张旭(685年?—759年?),其草书与李白的诗歌、裴旻的剑舞并称“三绝”。

(2022·全国·高考真题)盛唐洋溢着刚健丰伟、庄重博大的时代气象,这在书法艺术上亦有体现。宋代书法家米芾推崇唐代某位书法家的作品“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色”。能够突出体现这一风格的书体是( )

A.小篆 B.楷书 C.行书 D.草书

结合所学可知唐代楷书盛行,楷书具有字体方正、笔画工整、遒劲有力的特点,与材料形象化的描述相符,B项正确;小篆是秦朝时期的字体,且篆书比较舒朗,具有曲线美,排除A项;行书与草书都具有灵活、流动的特点,以适意为主,不要太受法度之限制,与材料信息不相符,排除CD项。故选B项。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年浙江卷6月)唐代书法在风格上兼容南北,达到一个新高度。其中,由欧阳询、颜真卿、柳公权创立的欧体、颜体和柳体等书法字体,被后世学习与临摹。他们自创一格的“书法字体”属于( )

A.小纂 B.隶书 C.楷书 D.草书

依据所学知识可知,欧体、颜体和柳体等书法字体属于楷书,故C正确;小篆盛行于秦代,故A错误;隶书盛行于汉代,故B错误;唐代的张旭、怀素精于草书,故D错误。

顾恺之的《洛神赋图》

绘画艺术

东晋出现了专职的画家,代表人物顾恺之。绘画理论:以形写神

顾恺之的《女史箴图》

隋代展子虔的《游春图》是我国存世最早的一幅真正意义上的山水画,它以描绘贵族游春情景为主要表现内容。

《女史箴图》成功地塑造了不同身份的宫廷妇女形象,一定程度上反映了作者所处时代的妇女生活情景。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

吴道子善于把握住传神的法则,注意形象塑造的整体,所画的衣袖有轻盈飘举的动感,人称”吴带当风”,后人将吴道子称之为”画圣” ,这是他的《送子天王图》.

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

石窟艺术

背景 佛教广泛传播

代表 山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟、甘肃天水的麦积山石窟等

地位 闻名世界的艺术宝库

山西大同云冈石窟

敦煌莫高窟

河南洛阳龙门石窟

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

隋唐文化繁荣的原因及特点

(1)原因:

①国家统一强盛,经济繁荣,社会安定。②民族关系和谐,各民族之间的交往密切。 ③继承和发扬传统文化。④科举制的不断完善,教育水平提高。⑤劳动人民的辛勤劳作和创新。

(2)特点:

全面繁荣: 隋唐文化在科技、宗教、哲学、史学、教育、文学、艺术等方面全面繁荣。 兼收并蓄: 统治阶级开明、兼容的文化政策,创造了有利于文化发展的氛围。内外交通发达,国内各族交往密切,在文化上互相交流、交融,为中华文化增添了刚劲、豪爽的多民族色彩,中国与亚洲、欧洲、非洲的往来,文化上得以吸收外来优秀成分,比较突出地表现在宗教和艺术方面。 世界领先: 隋唐时期已有了雕版印刷术和火药;僧一行测量出了地球子午线长度;《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典。 影响深远: 隋唐文化是中国封建社会文化的高峰,也是当时世界文化的高峰,对中国文化的发展和世界文明史都产生重要影响,形成了中华文化圈,成为东方文明的中心。

π=3.1415926535897932 ‥ ‥ ‥

祖冲之将圆周率精确到小数点后第七位,这一成果领先世界达1000年之久。

贾思勰《齐民要术》

特点:我国现存的第一部完整的农书,总结了北方人民长期积累的生产经验,提出了因地制宜,多种经营和商品生产等宝贵思想。

西晋裴秀《禹贡地域图》,提出绘制地图的方法;【“制图六体”是:一曰分率(比例尺),用于测定地区的大小;二曰准望(方向),用于确定各地物的方位;三曰道里(距离),用于确定道路的理程;四曰高下(高取下,取下为水平直线距离);五曰方邪(方取斜,取斜为直线距离);六曰迂直(迂取直,取直为直线距离)】。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

三、科技的发展

隋唐科技进一步发展

唐朝已经有了雕版印刷的佛经、日历和书籍。唐咸通九年(868)我国印制的《金刚经》卷子,是迄今所知世界上最早的有明确刊印日期的印刷品

唐 代:在炼丹时偶然发现了火药。最早的记载见于孙思邈著的《丹经》,称为硫磺火法(火药配方)。唐末宋初战争中已经使用火药箭。火箭是最早的火药武器。

唐朝天文学家僧一行,是世界上用科学方法实测地球子午线长度的创始人。

医学家孙思邈完成医学名著《千金方》。唐高宗时编修的《唐本草》,是世界上最早由国家颁行的药典。

李春,赵州桥

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

问题探究:古代中国科技的特点及发达的原因?

原因:

文化传承:中华文明源远流长,前代科技成就为后代科技发展奠定了基础,为科技成果的继承创造了条件。

政治因素:中央集权制度为科技的发展提供了政治保障。

经济因素:农耕经济的高度繁荣,生产力的发展,为科技进步奠定了经济基础。

交流融合:民族交融与外来文化的传播,为科技繁荣提供社会基础。

人为因素:科学家的探索精神。

特点:中国科技偏重实用,忽视理论的研究;研究方法上主要采用传统的典籍整理与经验总结,缺少实验;在科技使用上主要服务于封建农业经济的发展需要。

三、中外文化交流

1.以佛教研讨为主要形式的中外文化交流

(1)中国同印度之间的交流

①从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧玄奘,在贞观初年也西行前往天竺取经。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

三、中外文化交流

1.以佛教研讨为主要形式的中外文化交流

(1)中国同印度之间的交流

①从东汉后期到北朝,陆续有中亚、印度的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的法显从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧玄奘,在贞观初年也西行前往天竺取经。

(2)中国同日本、新罗等国的交流

①日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的空海就是很有名的一位高僧。

②唐朝高僧鉴真东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法。

2.以使节、商人、留学生为主要形式的中外文化交流

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

所谓“文化圈”,是指某一大的地区以某种特定民族的文化为母体文化,不断创新发展、衍生。也就是说,这一地区各国的文化虽然各具民族特色,但最初的文化源是相同的。 人们习惯上讲的西方基督教文化圈、中东伊斯兰教文化圈以及印度文化圈等,就是这个意思。

中华文化圈的形成大体在隋唐时期,包括日本列岛、朝鲜半岛和东南亚广大地区,是东方文化中最大的一个文化圈。这个文化圈的共同特点是:

(1)以儒学为核心的中国文化为基础,形成一种独特的文化取向和思维方式;

(2)努力接受和传播中国式的佛教文化;

(3)以中国的政治制度和社会模型为社会运行的基本机制;

(4)接受或吸收汉语的文字范式而创造出本国或本地区的语言文字。

这种文化共同体的出现,经历了长期的发展演变过程,大体从公元前3世纪即中国的战国时期开始涌动,至公元7世纪左右基本形成,对世界文化格局产生了较大的影响。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年辽宁卷)唐朝要求弘文馆生、崇文馆生研习经史须用官方正音“读文精熟”;科举考试须使用官方颁布的韵书;吏部将“言辞辩正”作为铨选四项标准之一。这些规定有利于( )

A.文化交流 B.扩大选官基础 C.澄清吏治 D.推动方言传播

根据材料“用官方正音‘读文精熟’”、“使用官方颁布的韵书”、“将‘言辞辩正’作为铨选四项标准之一”等信息可知,这些规定有利于文化交流发展,A项正确;科举制有利于扩大选官基础,排除B项;材料与吏治现象无关,排除C项;材料中强调使用官方语言,不是推动方言传播,排除D项。故选A项。

A.文化交流

三国至隋唐的文化

儒学的发展和复兴

道教的发展

儒学、道教与佛教的发展

佛教的发展与灭佛

文学艺术

文学

书法

绘画

雕塑

科技:数学、农学、地理学、建筑、雕版、火药、天文学、医学

中外文化交流

佛教交流

其他交流

【课堂小结】

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【时空坐标】

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【高考真题】

(2021年海南卷)《隋书·地理志》载,屈原以五月望日赴汨罗,士人追到洞庭不见,乃歌曰:“何由得渡湖!”因尔鼓棹争归,竞会亭上,习以相传,为竞渡之戏。描述此“戏”的是

A.弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿 B.渡斜烟淡月笼沙,远路微香趁马

C.箫鼓声声且莫催,彩球高下意难裁 D.两两轻舠飞画楫,竞夺锦标霞烂

D

结合所学知识可知,纪念屈原的方式主要是吃粽子和赛龙舟,其中材料“两两轻舠飞画楫,竞夺锦标霞烂”两句,生动地再现了龙舟双桨飞举,奋力夺标的情形,D项正确;A项是对钱塘江观潮的描述,排除A项;B项出自苏轼的《西江月·咏梅》,与材料无关,排除B项;C项明显与赛龙舟不符,排除。故选D项。

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【模拟演练】

根据材料信息,魏晋南北朝时,战乱纷仍,社会动荡, 佛道兴起,儒学衰微,文人多谈玄说道,追求“越名教而任自然”,从而出现了材料中的艺术发展;自隋至唐,儒学思想的统治地位得到了加强,统治者对社会秩序的强化,尤其是政治家作为书家的现象,使极重法度的楷书在有唐一代达到高潮,所以这种变化是深受儒学思想境遇起伏的影响,A项正确;材料中无法体现民众审美观念趋向一致,排除B项;取决于表述错误,排除C项;不受礼法约束表述错误,排除D项。故选A项。

晋、南朝的正统艺术以空灵、平淡为尚,文人书法表现为洒脱、阴柔气象,而北朝疆域天真质朴、雄强大气的石刻文字——魏碑成了后人反正统书法的范式;自隋至唐,极重法度的楷书在有唐一代达到高潮,温柔敦厚、法度森严的颜体楷书是唐代书艺的标志。这一时期书法艺术的变化( )

A.深受儒学思想境遇起伏的影响 B.反映民众审美观念趋向一致

C.取决于统治阶级的偏好与推崇 D.体现了书写者不受礼法约束

A

高考历史一轮复习 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

高考历史一轮复习 第8课 三国至隋唐的文化

【模拟演练】

魏晋时期,刘徽受《易经》启发创立了割圆术,为祖冲之将圆周率精确到第七位数字创造了条件,祖冲之等数学家为儒学经典作注等活动,反映出当时儒学加深了人们对数学的认识,B项正确;自然科学与实践的关系紧密和材料中数学家应用、注解儒学经典等不符,A项错误;材料不能说明魏晋时期我国技术水平在世界居领先地位,C项错误;科学家在研究中注重逻辑思辨在材料中没有体现,D项错误。

魏晋时期,刘徽受《易经》中关于数量关系的启发创立了割圆术。南朝祖冲之用割圆术,求得了精确到第七位数字的圆周率,他还著有《易义辨》《孝经注》和《论语注》。北周甄鸾的《五经算术》,则专为《诗经》、《周易》、《礼记》等作注。据此可知当时( )

A.自然科学与实践的关系紧密 B.儒学加深了人们对数学的认识

C.技术水平在世界居领先地位 D.科学家在研究中注重逻辑思辨

B

同课章节目录