高中语文统编版选择性必修上册9.《复活(节选)》(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册9.《复活(节选)》(共29张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-05 17:55:47 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

列夫·托尔斯泰

19世纪俄国的批判现实主义作家,世界文坛巨匠——列夫·托尔斯泰。

托尔斯泰出身于贵族家庭,1840年入喀山大学,1847年退学回故乡,在自己领地上作改革农奴制的尝试。1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作。1854—1855年参加克里米亚战争。1855年11月到彼得堡进入文学界。 1857年托尔斯泰出国,看到资本主义社会的重重矛盾,但找不到消灭社会罪恶的途径,只好呼吁人们按照“永恒的宗教真理”生活。

托尔斯泰晚年力求过简朴的平民生活,1910年10月从家中出走,11月病逝于一个小站,享年82岁。

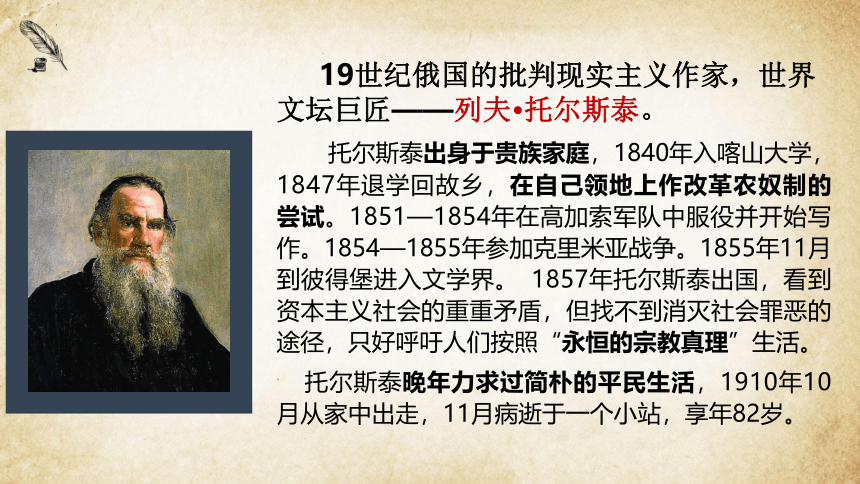

自传体小说三部曲

《童年》、《少年》《青年》

1863~1869

《忏悔录》

《安娜·卡列尼娜》

《黑暗的势力》《教育的果实》《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》…

《复活》

1852、1854

《战争与和平》

70年代末

列夫·托尔斯泰 作品一览

1873~1877

1889~1899

80年代

托翁

列宁称他是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人。

陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师。

高尔基说不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。

知背景

《复活》是列夫·托尔斯泰晚年的代表作,当时(19世纪末期),俄国的农奴制和俄土战争,使俄国农民生活在水生火热之中。在这样的历史背景下,列夫·托尔斯泰看到了社会问题的本质所在,对农民产生了深深的同情,世界观发生激变,抛弃了贵族地主阶层的传统观点,站在广大农民的立场,观察俄国的社会现实,代表农民阶级发表意见。他以清醒的现实主义态度抨击社会现实,揭露俄国社会制度的本质。列夫·托尔斯泰在此背景下创作出的《复活》是俄国批判现实主义文学的高峰。

写作背景

《复活》故事梗概

聂赫留朵夫年轻时在基督教的复活节之夜引诱少女玛丝洛娃,导致其怀孕继而走向堕落。多年后在一次庭审上他认出被审判的对象正是玛丝洛娃。他以此作为反省的起点,由帮助玛丝洛娃出发,接触了解到更多无辜的苦役犯和高贵的政治犯,从而对自身所处的寄生者、剥削者阶层产生批判意识。而被判流放西伯利亚的苦役犯玛丝洛娃,虽然一度沦为卑贱的妓女,但在公爵赎罪式关心照料的诚意与善意感化之下,恢复了天性中的善良纯真。在故事的结尾,流放途中的玛丝洛娃恰恰出于深厚的爱情,没有答应聂赫留朵夫的求婚,而选择嫁给了政治犯西蒙松。

▲绘本中的聂赫留朵夫和玛丝洛娃

前情回顾

本文节选的是第一部第四十三章。小说前面的情节是:玛丝洛娃无辜卷入一起谋财害命官司,蒙受冤屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

参加审判玛丝洛娃的法庭人员众生相

一个法官跟妻子吵架,心情不佳,愁容满面,在整个审判过程一直担心回家后老婆不给饭吃。

另一个法官是“机会论者”,他玩弄数字来决定受审者的命运。

另一个法官老是迟到,他关心的是自己的疾病,他想,从门边走到他的座位那儿,如果走的步数能用三除尽,他患的胃黏膜炎就会好,这段距离走走26步就可走完,他赶紧加了一步,凑成27步。

一个书记在法庭上偷看一篇秘密文章,完全没有注意审判案件。

尤其那个副检察官,他在妓院寻欢作乐一夜,匆忙赶到法庭连钮扣还没来得及扣上,以致开庭前还不知案情。副检察官以犯罪的遗传学来判定玛丝洛娃有罪。

最后陪审员们对玛丝洛娃写定罪意见,他们认为玛丝洛娃没有抢劫、偷钱的意思,可是忘了加上“没有谋害性命的意思”。这样玛丝洛娃必须判罪了。本来,庭长不同意这意见,但他怕耽误和红头发姑娘的约会,便匆忙结案。宣判玛丝洛娃押赴西伯利亚服苦役四年。

腐败黑暗

嫣然一笑 斜睨 啰唆

褴褛 哽咽 饶恕

害臊 擤鼻涕 鬈发

女佣 刹那 霎那

堕落 衣冠楚楚 窘态毕露

踱步 不屑 赎罪

初读全文-读准字音

yān

nì

luō suō

lán lǚ

gěng yè

shù

sào

xǐng

quán

yōng

chà

shà

duò

guān

jiǒng lù

duó

xiè

shú

快速浏览课文,概括小说节选部分主要情节。

开端

发展

高潮

结局

聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。(1—21段)

聂赫留朵夫恳求玛丝洛娃的原谅,但被拒绝。 (22—43段)

玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。(44—58段)

聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。(59—78段)

浏览文本,找出主要人物并分析他们的心理活动。

聂赫留朵夫

始乱终弃的贵族老爷

忏悔的罪人

玛丝洛娃

被抛弃的情人

堕落的风尘女

聂赫留朵夫 心理活动 玛丝洛娃 心理活动

开端

发展

高潮

结局

祈求宽恕

认出身份

激动真诚

意外震惊

探问旧事

回避躲闪

羞愧悔恨

愤怒悲伤

动摇犹豫

讨要卢布

厌恶失望

讨好利用

决心救赎

拒之千里

理解自省

心凉意冷

浏览文本,找出主要人物并分析他们的心理活动。

聂赫留朵夫是在什么情形下找到玛丝洛娃的?

当聂赫留朵夫出现在面前时,玛丝洛娃是否马上认出了他?

玛丝洛娃被赶出姑母家后,沦为妓女,无辜卷入一起谋财害命官司,在法庭上担任陪审员的聂赫留朵夫意外发现她。玛丝洛娃一开始并没有认出自己往日的情人,但是她仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人。

玛丝洛娃的堕落是否是自愿的?

她的堕落不是自愿的,而是被迫的。聂赫留朵夫的残酷无情给她带来了屈辱和苦难,她感到痛苦,所以用堕落的生活来麻痹自己的灵魂。

聂赫留朵夫要用自己的行为对玛丝洛娃赎罪,这种想法是否有过动摇?

有过动摇,当玛丝洛娃向他要钱时,他觉得玛丝洛娃已经不再是自己曾经深爱的女孩——纯真可爱的卡秋莎,而是一个堕落、卖弄风骚、见钱眼开的风尘女子,为此他进行过激烈的思想斗争,怕被她牵连,并打算用金钱来洗刷自己的罪责,但随之又坚定了自己的想法,坚定了自己赎罪的决心。

玛丝洛娃是如何看待和聂赫留朵夫的会面的?

玛丝洛娃只把聂赫留朵夫看成是一个“在需要的时候可以玩弄像她这样的女人,而像她这样的女人也总是要尽量从他们身上多弄到些好处”的人。玛丝洛娃对于自己被判刑深感冤屈,面对苦役的处境深感悲愤,但她丝毫没有想到聂赫留朵夫的出现会使她服苦役的命运有所改变,她对聂赫留朵夫充满敌意和不信任,对他的话觉得可笑,她对聂赫留朵夫是不抱有幻想和希望的。

文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼有几次变化?这说明什么?

“您”——“卡秋莎、你”——“您”

(1)第一次对话时用“您”——因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;更重要的是,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。

(2)当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”——因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”。

(3)玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,在准备回牢房时,他又改称“您”——因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,让他决定还是用这种庄重的敬称;他想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

人物分析——聂赫留朵夫

心理、动作、神态描写。写出了聂赫留朵夫的激动、悲伤,他认为玛丝洛娃的一切不幸遭遇的根源在自己,所以他急于想得到玛丝洛娃的谅解,想要赎罪。

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出声来。(12)

……

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声来。(21)

人物分析——聂赫留朵夫

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。给她一些钱,把你身边所有的钱全给她,同她分手,从此一刀两断,岂不更好?”他心里这样想。 (60-61)

心理描写。表现了聂赫留朵夫内心的矛盾:一方面想要实现自我救赎;另一方面聂赫留朵夫看到玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她所做的一切是否有意义。

人物分析——聂赫留朵夫

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近……他对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。(67)

……

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。(70)

心理、语言描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。“不敢开口”表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心的不坚定。

人物分析——聂赫留朵夫

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是批判者。他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他青年时期单纯善良,追求真挚的爱情。但是贵族家庭使他堕落为自私自利者。他遇见了玛丝洛娃,随后又抛弃她。当他在法庭上再看到玛丝洛娃时,意识到自己是造成她堕落和不幸的罪魁祸首。他幡然悔悟,认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,一心一意要拯救玛丝洛娃!在为玛丝洛娃伸冤上诉过程中,他的思想开始升华,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场。达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善”。

人物分析——玛丝洛娃

玛丝洛娃转过身,抬起头,挺起胸部,带着聂赫留朵夫所熟悉的温顺表情,走到铁栅栏跟前,从两个女犯中间挤过来,惊讶地盯着聂赫留朵夫,却没有认出他来。(1)

不过,她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

“您找我吗?”她问,把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。

神态、动作、语言描写。玛丝洛娃没有认出聂赫留朵夫,她只是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯性表情。

人物分析——玛丝洛娃

玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫在说些什么,但他说话时脸上的那副神情使她突然想起了他。但她不相信自己的眼睛。不过,她的笑容消失了,眉头痛苦地皱起来。(9)

“您说什么,我听不见。”她叫起来,眯细眼睛,眉头皱得更紧了。(10)

……

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气,认出他来了。(15)

“您好像是……但我不敢相认。”玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(16)

……

她一动不动地站着,斜睨的目光盯住他不放。(20)

神态、语言描写。玛丝洛娃认出了眼前的人就是伤害她的聂赫留朵夫,这使她的内心非常痛苦。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃蔑视、无声抵抗。

人物分析——玛丝洛娃

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的脸皮下显得特别有神。(27)

……

“您是怎么找到我的?”她不理他的话,径自问。她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又不像在瞧他。(32)

神态、外貌、语言描写。写她的“可爱、眼睛有神”是为了激起人们对她不幸遭遇的同情。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃转移话题、冷漠置之。

人物分析——玛丝洛娃

“不是有过一个孩子吗?”聂赫留朵夫问,感到脸红了。

“谢天谢地,他当时就死了。”她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(37)

“……她们一发现这事,就把我赶出来了。说这些干什么呀!我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”(41)

“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”玛丝洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(43)

语言、神态描写。孩子的夭折对玛丝洛娃来说是沉重的打击,此时,玛丝洛娃的内心是痛苦的,是愤恨的,努力想要忘记过去。

“嫌恶”是玛丝洛娃的真情流露,表达对眼前这个始乱终弃的男人的厌恶。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意为之,面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃依然是拒绝的,但是想“利用他弄到些好处”。

人物分析——玛丝洛娃

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。(64)

“您的话真怪!”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

动作、细节、神态描写。写出玛丝洛娃的贪婪狡诈、唯利是图。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃根本不在意,不信任。

人物分析——玛丝洛娃

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

语言、神态描写。玛丝洛娃虽然对聂赫留朵夫充满了鄙夷与不信任,但是她妓女的身份却让她习惯性地对这位曾经伤害过自己的贵族露出媚笑。

玛丝洛娃的笑并不是发自内心的开心的笑,而是堕落后的笑,是物质的笑,是作为妓女的习惯性的笑,为了活下去,她只能这么做,时时刻刻讨男人喜欢,无论内心是厌恶还是憎恨。她的每一次笑都是对黑暗腐败的社会的控诉。

人物分析——玛丝洛娃

玛丝洛娃原本是个善良纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,又不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。

作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,自甘堕落,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任。

托尔斯泰借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

如何理解题目“复活”的含义?

1.指聂赫留朵夫精神的复活。

当聂赫留朵夫放下自己的贵族身份,直面自己过去的错误,祈求玛丝洛娃的宽恕时,他既是在赎罪也是在自我救赎,他的精神走向了复活。

2.指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃对聂赫留朵夫的宽恕也使她从一个堕落的风尘女转变为一个有尊严的妇女。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

3.“复活”寄托了作者的理想,是托尔斯泰的精神复活。

托尔斯泰的创作带有浓浓的自传成分,反映着作家的生活经历和精神上的艰难探索。托尔斯泰通过男女主人公的复活经历表达爱的力量可以救人,能够让人获得新生这一主张。体现了他的宗教“博爱”思想:即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善”。

本文写聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃,写到了玛丝洛娃落到社会底层、沦为风尘女子的经过,表现了被侮辱、被侵害、走入迷途的玛丝洛娃依然对那段生活感到痛苦,聂赫留朵夫对玛丝洛娃的忏悔和赎罪的心理,这些都暗示了两人开始走向精神的、灵魂的“复活”,托尔斯泰通过这一事件表达了对贵族社会的揭露和批判,并寄寓了美好的人性理想。

主旨归纳

列夫·托尔斯泰

19世纪俄国的批判现实主义作家,世界文坛巨匠——列夫·托尔斯泰。

托尔斯泰出身于贵族家庭,1840年入喀山大学,1847年退学回故乡,在自己领地上作改革农奴制的尝试。1851—1854年在高加索军队中服役并开始写作。1854—1855年参加克里米亚战争。1855年11月到彼得堡进入文学界。 1857年托尔斯泰出国,看到资本主义社会的重重矛盾,但找不到消灭社会罪恶的途径,只好呼吁人们按照“永恒的宗教真理”生活。

托尔斯泰晚年力求过简朴的平民生活,1910年10月从家中出走,11月病逝于一个小站,享年82岁。

自传体小说三部曲

《童年》、《少年》《青年》

1863~1869

《忏悔录》

《安娜·卡列尼娜》

《黑暗的势力》《教育的果实》《魔鬼》《伊凡·伊里奇之死》…

《复活》

1852、1854

《战争与和平》

70年代末

列夫·托尔斯泰 作品一览

1873~1877

1889~1899

80年代

托翁

列宁称他是“俄国革命的镜子”,是具有“最清醒的现实主义”的“天才艺术家”。

鲁迅称他是十九世纪俄国的巨人。

陀思妥耶夫斯基称他是空前绝后的艺术大师。

高尔基说不认识托尔斯泰者,不可能认识俄国。

知背景

《复活》是列夫·托尔斯泰晚年的代表作,当时(19世纪末期),俄国的农奴制和俄土战争,使俄国农民生活在水生火热之中。在这样的历史背景下,列夫·托尔斯泰看到了社会问题的本质所在,对农民产生了深深的同情,世界观发生激变,抛弃了贵族地主阶层的传统观点,站在广大农民的立场,观察俄国的社会现实,代表农民阶级发表意见。他以清醒的现实主义态度抨击社会现实,揭露俄国社会制度的本质。列夫·托尔斯泰在此背景下创作出的《复活》是俄国批判现实主义文学的高峰。

写作背景

《复活》故事梗概

聂赫留朵夫年轻时在基督教的复活节之夜引诱少女玛丝洛娃,导致其怀孕继而走向堕落。多年后在一次庭审上他认出被审判的对象正是玛丝洛娃。他以此作为反省的起点,由帮助玛丝洛娃出发,接触了解到更多无辜的苦役犯和高贵的政治犯,从而对自身所处的寄生者、剥削者阶层产生批判意识。而被判流放西伯利亚的苦役犯玛丝洛娃,虽然一度沦为卑贱的妓女,但在公爵赎罪式关心照料的诚意与善意感化之下,恢复了天性中的善良纯真。在故事的结尾,流放途中的玛丝洛娃恰恰出于深厚的爱情,没有答应聂赫留朵夫的求婚,而选择嫁给了政治犯西蒙松。

▲绘本中的聂赫留朵夫和玛丝洛娃

前情回顾

本文节选的是第一部第四十三章。小说前面的情节是:玛丝洛娃无辜卷入一起谋财害命官司,蒙受冤屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

参加审判玛丝洛娃的法庭人员众生相

一个法官跟妻子吵架,心情不佳,愁容满面,在整个审判过程一直担心回家后老婆不给饭吃。

另一个法官是“机会论者”,他玩弄数字来决定受审者的命运。

另一个法官老是迟到,他关心的是自己的疾病,他想,从门边走到他的座位那儿,如果走的步数能用三除尽,他患的胃黏膜炎就会好,这段距离走走26步就可走完,他赶紧加了一步,凑成27步。

一个书记在法庭上偷看一篇秘密文章,完全没有注意审判案件。

尤其那个副检察官,他在妓院寻欢作乐一夜,匆忙赶到法庭连钮扣还没来得及扣上,以致开庭前还不知案情。副检察官以犯罪的遗传学来判定玛丝洛娃有罪。

最后陪审员们对玛丝洛娃写定罪意见,他们认为玛丝洛娃没有抢劫、偷钱的意思,可是忘了加上“没有谋害性命的意思”。这样玛丝洛娃必须判罪了。本来,庭长不同意这意见,但他怕耽误和红头发姑娘的约会,便匆忙结案。宣判玛丝洛娃押赴西伯利亚服苦役四年。

腐败黑暗

嫣然一笑 斜睨 啰唆

褴褛 哽咽 饶恕

害臊 擤鼻涕 鬈发

女佣 刹那 霎那

堕落 衣冠楚楚 窘态毕露

踱步 不屑 赎罪

初读全文-读准字音

yān

nì

luō suō

lán lǚ

gěng yè

shù

sào

xǐng

quán

yōng

chà

shà

duò

guān

jiǒng lù

duó

xiè

shú

快速浏览课文,概括小说节选部分主要情节。

开端

发展

高潮

结局

聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。(1—21段)

聂赫留朵夫恳求玛丝洛娃的原谅,但被拒绝。 (22—43段)

玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。(44—58段)

聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。(59—78段)

浏览文本,找出主要人物并分析他们的心理活动。

聂赫留朵夫

始乱终弃的贵族老爷

忏悔的罪人

玛丝洛娃

被抛弃的情人

堕落的风尘女

聂赫留朵夫 心理活动 玛丝洛娃 心理活动

开端

发展

高潮

结局

祈求宽恕

认出身份

激动真诚

意外震惊

探问旧事

回避躲闪

羞愧悔恨

愤怒悲伤

动摇犹豫

讨要卢布

厌恶失望

讨好利用

决心救赎

拒之千里

理解自省

心凉意冷

浏览文本,找出主要人物并分析他们的心理活动。

聂赫留朵夫是在什么情形下找到玛丝洛娃的?

当聂赫留朵夫出现在面前时,玛丝洛娃是否马上认出了他?

玛丝洛娃被赶出姑母家后,沦为妓女,无辜卷入一起谋财害命官司,在法庭上担任陪审员的聂赫留朵夫意外发现她。玛丝洛娃一开始并没有认出自己往日的情人,但是她仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人。

玛丝洛娃的堕落是否是自愿的?

她的堕落不是自愿的,而是被迫的。聂赫留朵夫的残酷无情给她带来了屈辱和苦难,她感到痛苦,所以用堕落的生活来麻痹自己的灵魂。

聂赫留朵夫要用自己的行为对玛丝洛娃赎罪,这种想法是否有过动摇?

有过动摇,当玛丝洛娃向他要钱时,他觉得玛丝洛娃已经不再是自己曾经深爱的女孩——纯真可爱的卡秋莎,而是一个堕落、卖弄风骚、见钱眼开的风尘女子,为此他进行过激烈的思想斗争,怕被她牵连,并打算用金钱来洗刷自己的罪责,但随之又坚定了自己的想法,坚定了自己赎罪的决心。

玛丝洛娃是如何看待和聂赫留朵夫的会面的?

玛丝洛娃只把聂赫留朵夫看成是一个“在需要的时候可以玩弄像她这样的女人,而像她这样的女人也总是要尽量从他们身上多弄到些好处”的人。玛丝洛娃对于自己被判刑深感冤屈,面对苦役的处境深感悲愤,但她丝毫没有想到聂赫留朵夫的出现会使她服苦役的命运有所改变,她对聂赫留朵夫充满敌意和不信任,对他的话觉得可笑,她对聂赫留朵夫是不抱有幻想和希望的。

文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼有几次变化?这说明什么?

“您”——“卡秋莎、你”——“您”

(1)第一次对话时用“您”——因为他们之间没有了以往的亲切、熟悉感;更重要的是,他是带着“严肃、庄重和爱怜的心情”来请求玛丝洛娃的饶恕的,所以用“您”。

(2)当玛丝洛娃突然向他要钱时,他意识到“这个女人已经丧失生命了”,他直呼玛丝洛娃的小名“卡秋莎”,而且改称“你”——因为玛丝洛娃不让他闯进自己的内心世界,反而让他“产生一种特殊的新的力量”,让他不再嫌恶她,也不只是怜悯、同情她的处境,而是决定在精神上唤醒她,“恢复她的本性”。

(3)玛丝洛娃表现出极度的冷漠和“粗野可怕、拒人于千里之外的神色”,在准备回牢房时,他又改称“您”——因为玛丝洛娃的冷漠让他意识到她对自己的距离感,让他决定还是用这种庄重的敬称;他想要用这种态度表达请求饶恕和救赎玛丝洛娃的决心。

人物分析——聂赫留朵夫

心理、动作、神态描写。写出了聂赫留朵夫的激动、悲伤,他认为玛丝洛娃的一切不幸遭遇的根源在自己,所以他急于想得到玛丝洛娃的谅解,想要赎罪。

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出声来。(12)

……

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声来。(21)

人物分析——聂赫留朵夫

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。给她一些钱,把你身边所有的钱全给她,同她分手,从此一刀两断,岂不更好?”他心里这样想。 (60-61)

心理描写。表现了聂赫留朵夫内心的矛盾:一方面想要实现自我救赎;另一方面聂赫留朵夫看到玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她所做的一切是否有意义。

人物分析——聂赫留朵夫

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近……他对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。(67)

……

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。(70)

心理、语言描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。“不敢开口”表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心的不坚定。

人物分析——聂赫留朵夫

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是批判者。他是一个“忏悔贵族”形象,是一个理想的贵族知识分子。

他青年时期单纯善良,追求真挚的爱情。但是贵族家庭使他堕落为自私自利者。他遇见了玛丝洛娃,随后又抛弃她。当他在法庭上再看到玛丝洛娃时,意识到自己是造成她堕落和不幸的罪魁祸首。他幡然悔悟,认识到自己的罪恶,并毅然打算赎罪,一心一意要拯救玛丝洛娃!在为玛丝洛娃伸冤上诉过程中,他的思想开始升华,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场。达到了人性的复活、道德的复活、精神的复活,完成了从“兽性的人”到“精神的人”的本质飞跃。

这个人物形象的意义在于,在他身上,体现了托尔斯泰宣扬的解决社会矛盾的思想——“托尔斯泰主义”,即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善”。

人物分析——玛丝洛娃

玛丝洛娃转过身,抬起头,挺起胸部,带着聂赫留朵夫所熟悉的温顺表情,走到铁栅栏跟前,从两个女犯中间挤过来,惊讶地盯着聂赫留朵夫,却没有认出他来。(1)

不过,她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

“您找我吗?”她问,把她那张眼睛斜睨的笑盈盈的脸凑近铁栅栏。

神态、动作、语言描写。玛丝洛娃没有认出聂赫留朵夫,她只是以妓女的身份审视周围的人,看到眼前是个有钱人就露出习惯性的笑容,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯性表情。

人物分析——玛丝洛娃

玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫在说些什么,但他说话时脸上的那副神情使她突然想起了他。但她不相信自己的眼睛。不过,她的笑容消失了,眉头痛苦地皱起来。(9)

“您说什么,我听不见。”她叫起来,眯细眼睛,眉头皱得更紧了。(10)

……

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气,认出他来了。(15)

“您好像是……但我不敢相认。”玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。(16)

……

她一动不动地站着,斜睨的目光盯住他不放。(20)

神态、语言描写。玛丝洛娃认出了眼前的人就是伤害她的聂赫留朵夫,这使她的内心非常痛苦。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃蔑视、无声抵抗。

人物分析——玛丝洛娃

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈飘在额上;苍白而微肿的脸有点儿病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的脸皮下显得特别有神。(27)

……

“您是怎么找到我的?”她不理他的话,径自问。她那双斜睨的眼睛又像在瞧他,又不像在瞧他。(32)

神态、外貌、语言描写。写她的“可爱、眼睛有神”是为了激起人们对她不幸遭遇的同情。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃转移话题、冷漠置之。

人物分析——玛丝洛娃

“不是有过一个孩子吗?”聂赫留朵夫问,感到脸红了。

“谢天谢地,他当时就死了。”她气愤地简单回答,转过眼睛不去看他。(37)

“……她们一发现这事,就把我赶出来了。说这些干什么呀!我什么都不记得,全都忘了。那事早完了。”(41)

“没有什么罪可赎的。过去的事都过去了,全完了。”玛丝洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。(43)

语言、神态描写。孩子的夭折对玛丝洛娃来说是沉重的打击,此时,玛丝洛娃的内心是痛苦的,是愤恨的,努力想要忘记过去。

“嫌恶”是玛丝洛娃的真情流露,表达对眼前这个始乱终弃的男人的厌恶。“妖媚又可怜地微微一笑”则是她故意为之,面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃依然是拒绝的,但是想“利用他弄到些好处”。

人物分析——玛丝洛娃

她没有听他说话,却一会儿瞧瞧他那只手,一会儿瞧瞧副典狱长。等副典狱长一转身,她连忙把手伸过去,抓住钞票,把它塞在腰带里。(64)

“您的话真怪!”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。(65)

动作、细节、神态描写。写出玛丝洛娃的贪婪狡诈、唯利是图。面对聂赫留朵夫的赎罪,玛丝洛娃根本不在意,不信任。

人物分析——玛丝洛娃

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。(76)

语言、神态描写。玛丝洛娃虽然对聂赫留朵夫充满了鄙夷与不信任,但是她妓女的身份却让她习惯性地对这位曾经伤害过自己的贵族露出媚笑。

玛丝洛娃的笑并不是发自内心的开心的笑,而是堕落后的笑,是物质的笑,是作为妓女的习惯性的笑,为了活下去,她只能这么做,时时刻刻讨男人喜欢,无论内心是厌恶还是憎恨。她的每一次笑都是对黑暗腐败的社会的控诉。

人物分析——玛丝洛娃

玛丝洛娃原本是个善良纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,又不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。

作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,自甘堕落,对决心赎罪、帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任。

托尔斯泰借她揭露了当时俄国整个官僚体系的腐败,以及各级官吏的丑恶嘴脸,表达了底层人民的反抗精神和革命要求。

如何理解题目“复活”的含义?

1.指聂赫留朵夫精神的复活。

当聂赫留朵夫放下自己的贵族身份,直面自己过去的错误,祈求玛丝洛娃的宽恕时,他既是在赎罪也是在自我救赎,他的精神走向了复活。

2.指玛丝洛娃人性和尊严的复活。

玛丝洛娃对聂赫留朵夫的宽恕也使她从一个堕落的风尘女转变为一个有尊严的妇女。爱和宽恕唤醒了她心中尚存的善良与仁爱,玛丝洛娃最终实现了肉体与精神的双重复活。她的“复活”代表着人性与尊严的回归。

3.“复活”寄托了作者的理想,是托尔斯泰的精神复活。

托尔斯泰的创作带有浓浓的自传成分,反映着作家的生活经历和精神上的艰难探索。托尔斯泰通过男女主人公的复活经历表达爱的力量可以救人,能够让人获得新生这一主张。体现了他的宗教“博爱”思想:即悔罪赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善”。

本文写聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃,写到了玛丝洛娃落到社会底层、沦为风尘女子的经过,表现了被侮辱、被侵害、走入迷途的玛丝洛娃依然对那段生活感到痛苦,聂赫留朵夫对玛丝洛娃的忏悔和赎罪的心理,这些都暗示了两人开始走向精神的、灵魂的“复活”,托尔斯泰通过这一事件表达了对贵族社会的揭露和批判,并寄寓了美好的人性理想。

主旨归纳