高中语文统编版选择性必修上册5.2 《大学之道》(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册5.2 《大学之道》(共46张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-05 20:44:09 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

《大学之道

1. 理解课文中的重要实词、虚词、特殊句式等文

言基础知识。

2. 了解《礼记》的有关知识,理解并把握《大学

之道》的要旨。

3. 把握本文中的“三纲”“八目”,感受中华优

秀传统文化的魅力。

学习目标

壹

走进《大学》

大学是什么?与小学的区别?

小学而大遗,吾未见其明也。

——韩愈《师说》

“大学”是对“小学”而言,是说它不是“详训诂,明句读”的“小学”,而是讲治国安邦的“大学”。“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。

1.大人之学

古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人,十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。后一种含义其实也和前一种含义有相通的地方,同样有“博学”的意思。

2.治国安邦的大学问

《大学》来源

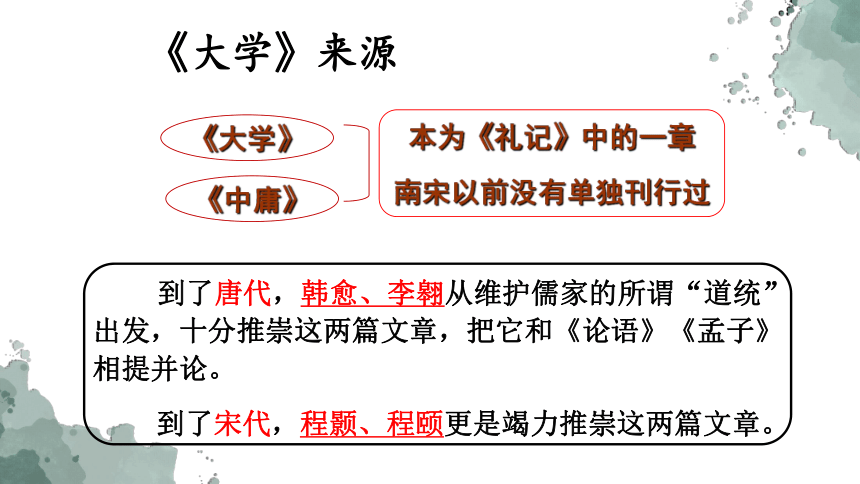

到了唐代,韩愈、李翱从维护儒家的所谓“道统”出发,十分推崇这两篇文章,把它和《论语》《孟子》相提并论。

到了宋代,程颢、程颐更是竭力推崇这两篇文章。

《大学》

《中庸》

本为《礼记》中的一章

南宋以前没有单独刊行过

儒家基本经典之一。原为《礼记》中的一篇。相传为曾子作,近代许多学者认为是秦汉之际儒家作品。全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。南宋朱熹把它与《论语》、《孟子》、《中庸》合称为“四书”。

《大学》介绍

《大学》一文不长,仅有短短的两千余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

曾子(前505年-前435年),姒姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物,夏禹后代。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年(公元前435年),去世,享年七十一岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

了解曾子

《礼记》戴圣

字次君,祖籍梁国甾县(今河南省商丘市民权县),生于梁国睢阳县(今河南省商丘市睢阳区)。西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。与叔父戴德曾跟随后苍学《礼》,两人被后人合称为“大小戴”。戴圣为“小戴”。著有《礼记》。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十四卷四十九篇,主要内容是先秦的礼制。

哲学思想(如天道观,宇宙观,人生观)

教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)

政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)

美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)

体现了先秦儒家的

是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。

温故知新

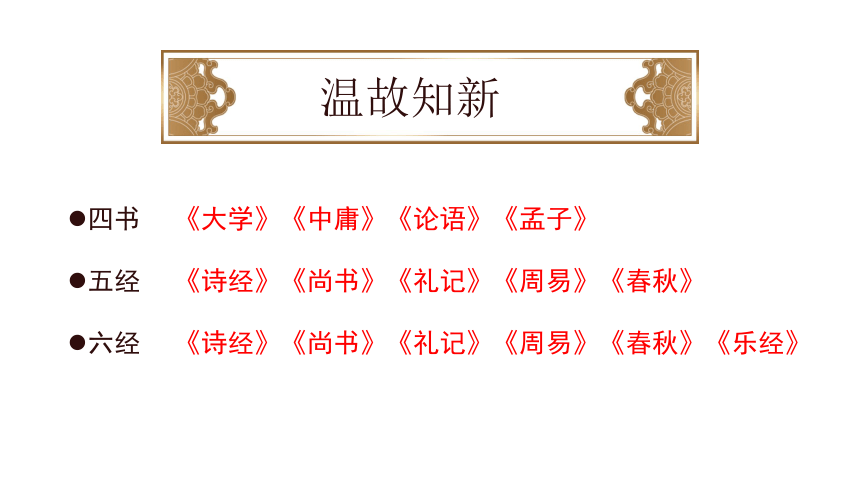

四书

五经

六经

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》《乐经》

贰

初读文本

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

初读文本

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德性。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

初读文本

合作探究一:任选一个问题进行探究。

1.第一段阐述了儒学追求的“三纲”,三纲是什么?“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

2.第一段阐述了什么道理?

1.第一段阐述的儒学追求的“三纲”是什么?

“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

明明德、亲民、止于至善。

层层递进。“明明德”是人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”是要不断革新、去恶向善,这样才能使美好品德得以弘扬,是过程。“止于至善”是目标。因此三者之间是循序渐进、有始有终的关系。

“明明德”。程颐:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也;但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有尝息者,故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”——“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。

“亲民"。程颐:“亲,当作新。朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字'明德’,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”王阳明:“亲民,亲近民众”。——亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

止于至善。朱熹:“止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一亳人之欲之私也。——“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

2.第一段阐述了什么道理?

1、人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

2、要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

古之欲明明德于天下者:状语后置句。

齐其家:使动用法,使家族中各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动用法,使自己的心思端正。

诚:使动用法,使自己的意念真诚。

致其知:使动用法,使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:平民百姓。

壹是:一概,一律。

在古代,意欲将高尚的德行弘扬于天下的人,则先要治理好自己的国家;意欲治理好自己国家的人,则先要调整好自己的家庭;意欲调整好自己家庭的人,则先要修养好自身的品德;意欲修养好自身品德的人,则先要端正自己的心意;意欲端正自己心意的人,则先要使自己的意念真诚;意欲使自己意念真诚的人,则先要获取知识;获取知识的途径则在于探究事理。探究事理后才能获得正确认识,认识正确后才能意念真诚,意念真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能调整好家族,家族调整好后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下太平。从天子到普通百姓,都要把修养品德作为根本。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

例1:齐家——古人云“积善之家必有余庆”; “卧冰求鲤”;司马光为人温良谦恭,刚正不阿,做事刻苦、勤奋,是儒家教化下的典范,《家范》4卷,列举了很多的例子诠释了怎么治理好家庭和家族;贤内助,当官人的妻子一定要让丈夫清正廉洁,乐羊子的妻子。

例2:修身—— “行有不得,反求诸己”(凡是行为得不到预期的效果,都应该反过来检查自己)

例3:正心——汉 董仲舒《士不遇赋》:“虽矫情而获百利兮,復不如正心而归一善。” 宋 司马光《交趾献奇兽赋》:“吾闻古圣人之治天下也,正心以为本。”

例4:诚意——刘备的“三顾茅庐”还有尊师重教的杨时、游酢两人“程门立雪”

合作探究二:任选一个问题进行探究。

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

格物(认识事物)、致知(获得知识)、诚意(意念真诚)、正心(端正心思);

修身(修养德行)、齐家(管理家庭)、治国(治理国家)、平天下(弘德天下)

格物、致知、 诚意、 正心

修 身

齐家、治国、平天下

目的——内修

基础——外治

独善其身——兼济天下

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

八目具体阐述

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物,从实践中求知,然后明白事物。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向,公正诚明,无所偏倚,不动摇心志。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。了解事物,获得“真知。能辨明是非善恶。

“齐家”:是善于理处好家庭或家族内部的关系。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“治国”和“平天下”:是齐家的扩大和延伸。布施仁政于天下,使天下太平。

八目具体阐述

“修齐治平”四者的关系如何?要达到身修,需经过哪些步骤?

“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是齐家、治国、平天下的根本。齐家是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是治国、平天下的基础。

治国和平天下是齐家的扩大和延伸。

深入研讨

“修齐治平”四者的关系如何?要达到身修,需经过哪些步骤?

身修需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。

“格物致知”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

深入研讨

明明德

亲 民

止于至善

格物、致知

“三纲”

“八目”

诚意、正心

齐家、治国、平天下

修身

宗旨

步骤

明明德 亲民 止于至善

知——止——定——静——安——虑——得

格物

诚意

正心

齐家

治国

平天下

致知

因果

条件

三纲领、八条目

修身

《大学》节选

“八目”之间的关系如何?其核心是什么?

“八目”是逐一递进的关系,其核心是“修身”

第一步:格物、致知,是“知”的功夫;

第二步:诚意、正心、修身,是“修”的功夫;

第三步:齐家、治国、平天下,是“用”的功夫

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面。

内修(独善其身):“格物、致知,诚意、正心”。

外治(兼济天下:“齐家、治国、平天下” 。

枢纽:修身

纵览四书五经,我们发现,儒家的全部学说实际上都是循着这三纲八目而展开的。所以,抓住这三纲八目你就等于抓住了一把打开儒学大门的钥匙。循着这进修阶梯一步一个脚印,你就会登堂入室,领略儒学经典的奥妙。 就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:前面四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;后面三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。而其中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

大学校训中的《大学》格言

河南大学

明德,新民,止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息,止于至善

Add your title

东南大学

止于至善

香港大学

明德格物

河南理工大学

明德任责

叁

研读文本

《大学之道》的现实意义

亲民:

以民为本

止于至善:

人的全面发展

格物致知:

实践出真知

诚意正心:

诚实、求真、

良好的初心

修身、齐家:

自我完善

家庭责任

治国、平天下:

社会责任

普世价值弘扬

明明德:以德治国,立德树人

《大学之道》

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

拓展探究

肆

当堂检测

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

随堂测试

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《大学之道》中,用“ ”来表达大学之道的最高境界。

(2)《大学之道》中,用“ , ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

(1)在止于至善。

(2)物有本末,事有终始。

随堂测试

补写出下列句子中的空缺部分。

(3)《大学之道》中,齐家的前提条件是“ ”,修身的前提条件是“ ”。

(4)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句是

(3)先修其身,先正其心。

(4)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

随堂测试

(5)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“ , , , 。”

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

《大学之道

1. 理解课文中的重要实词、虚词、特殊句式等文

言基础知识。

2. 了解《礼记》的有关知识,理解并把握《大学

之道》的要旨。

3. 把握本文中的“三纲”“八目”,感受中华优

秀传统文化的魅力。

学习目标

壹

走进《大学》

大学是什么?与小学的区别?

小学而大遗,吾未见其明也。

——韩愈《师说》

“大学”是对“小学”而言,是说它不是“详训诂,明句读”的“小学”,而是讲治国安邦的“大学”。“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的道理。

1.大人之学

古人八岁入小学,学习 “洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人,十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。后一种含义其实也和前一种含义有相通的地方,同样有“博学”的意思。

2.治国安邦的大学问

《大学》来源

到了唐代,韩愈、李翱从维护儒家的所谓“道统”出发,十分推崇这两篇文章,把它和《论语》《孟子》相提并论。

到了宋代,程颢、程颐更是竭力推崇这两篇文章。

《大学》

《中庸》

本为《礼记》中的一章

南宋以前没有单独刊行过

儒家基本经典之一。原为《礼记》中的一篇。相传为曾子作,近代许多学者认为是秦汉之际儒家作品。全面总结了先秦儒家关于道德修养、道德作用及其与治国平天下的关系。南宋朱熹把它与《论语》、《孟子》、《中庸》合称为“四书”。

《大学》介绍

《大学》一文不长,仅有短短的两千余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。

曾子(前505年-前435年),姒姓,曾氏,名参 ,字子舆,鲁国南武城(今山东平邑,一说山东嘉祥)人。春秋末年思想家,儒家大家,孔子晚年弟子之一,儒家学派的重要代表人物,夏禹后代。其父曾点,字皙,七十二贤之一,与子曾参同师孔子。

倡导以“孝恕忠信”为核心的儒家思想,“修齐治平”的政治观,“内省慎独”的修养观,“以孝为本”的孝道观至今仍具有极其宝贵的社会意义和实用价值。曾子参与编制了《论语》、撰写《大学》、《孝经》、《曾子十篇》等作品。

周考王六年(公元前435年),去世,享年七十一岁。曾子在儒学发展史上占有重要的地位,后世尊为“宗圣”,成为配享孔庙的四配之一,仅次于“复圣”颜渊。

了解曾子

《礼记》戴圣

字次君,祖籍梁国甾县(今河南省商丘市民权县),生于梁国睢阳县(今河南省商丘市睢阳区)。西汉时期官员、学者、礼学家、汉代今文经学的开创者。与叔父戴德曾跟随后苍学《礼》,两人被后人合称为“大小戴”。戴圣为“小戴”。著有《礼记》。

《礼记》是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十四卷四十九篇,主要内容是先秦的礼制。

哲学思想(如天道观,宇宙观,人生观)

教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)

政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)

美学思想(如物动心感说、礼乐中和说)

体现了先秦儒家的

是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》中不仅阐述了精湛的学术思想,而且展示了一种纯熟、凝练而又文采绚烂的文学语言。

温故知新

四书

五经

六经

《大学》《中庸》《论语》《孟子》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》

《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》《乐经》

贰

初读文本

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

初读文本

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德性。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

初读文本

合作探究一:任选一个问题进行探究。

1.第一段阐述了儒学追求的“三纲”,三纲是什么?“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

2.第一段阐述了什么道理?

1.第一段阐述的儒学追求的“三纲”是什么?

“三纲”之间的关系是并列的还是层层递进的?

明明德、亲民、止于至善。

层层递进。“明明德”是人生哲学和政治哲学的根本要求。“亲民”是要不断革新、去恶向善,这样才能使美好品德得以弘扬,是过程。“止于至善”是目标。因此三者之间是循序渐进、有始有终的关系。

“明明德”。程颐:“明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也;但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则有尝息者,故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。”——“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。

“亲民"。程颐:“亲,当作新。朱熹:“新者,革其旧之谓也。言既自明字'明德’,又当推以及人,使之亦有以去其旧染之污也。”王阳明:“亲民,亲近民众”。——亲民是在明晓自身本性的善德之后,帮助自己及他人去除污染心灵的东西,使他们同样能够达到与自己同样心灵纯洁的境界,使其成为新民。

止于至善。朱熹:“止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一亳人之欲之私也。——“至善”就是不论明明德,还是亲民,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

2.第一段阐述了什么道理?

1、人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

2、要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

古之欲明明德于天下者:状语后置句。

齐其家:使动用法,使家族中各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

正:使动用法,使自己的心思端正。

诚:使动用法,使自己的意念真诚。

致其知:使动用法,使自己获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:平民百姓。

壹是:一概,一律。

在古代,意欲将高尚的德行弘扬于天下的人,则先要治理好自己的国家;意欲治理好自己国家的人,则先要调整好自己的家庭;意欲调整好自己家庭的人,则先要修养好自身的品德;意欲修养好自身品德的人,则先要端正自己的心意;意欲端正自己心意的人,则先要使自己的意念真诚;意欲使自己意念真诚的人,则先要获取知识;获取知识的途径则在于探究事理。探究事理后才能获得正确认识,认识正确后才能意念真诚,意念真诚后才能端正心意,心意端正后才能修养好品德,品德修养好后才能调整好家族,家族调整好后才能治理好国家,国家治理好后才能使天下太平。从天子到普通百姓,都要把修养品德作为根本。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

例1:齐家——古人云“积善之家必有余庆”; “卧冰求鲤”;司马光为人温良谦恭,刚正不阿,做事刻苦、勤奋,是儒家教化下的典范,《家范》4卷,列举了很多的例子诠释了怎么治理好家庭和家族;贤内助,当官人的妻子一定要让丈夫清正廉洁,乐羊子的妻子。

例2:修身—— “行有不得,反求诸己”(凡是行为得不到预期的效果,都应该反过来检查自己)

例3:正心——汉 董仲舒《士不遇赋》:“虽矫情而获百利兮,復不如正心而归一善。” 宋 司马光《交趾献奇兽赋》:“吾闻古圣人之治天下也,正心以为本。”

例4:诚意——刘备的“三顾茅庐”还有尊师重教的杨时、游酢两人“程门立雪”

合作探究二:任选一个问题进行探究。

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

1.总结《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

格物(认识事物)、致知(获得知识)、诚意(意念真诚)、正心(端正心思);

修身(修养德行)、齐家(管理家庭)、治国(治理国家)、平天下(弘德天下)

格物、致知、 诚意、 正心

修 身

齐家、治国、平天下

目的——内修

基础——外治

独善其身——兼济天下

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

八目具体阐述

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物,从实践中求知,然后明白事物。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:就是教人防止个人情感的偏向,公正诚明,无所偏倚,不动摇心志。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。了解事物,获得“真知。能辨明是非善恶。

“齐家”:是善于理处好家庭或家族内部的关系。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“治国”和“平天下”:是齐家的扩大和延伸。布施仁政于天下,使天下太平。

八目具体阐述

“修齐治平”四者的关系如何?要达到身修,需经过哪些步骤?

“修身”的意思是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对个人修养的最高要求,它是齐家、治国、平天下的根本。齐家是指善于处理好家庭或家族内部的关系,它是治国、平天下的基础。

治国和平天下是齐家的扩大和延伸。

深入研讨

“修齐治平”四者的关系如何?要达到身修,需经过哪些步骤?

身修需要“格物”“致知”“诚意”“正心”四个步骤。

“格物致知”就是要通过对事物的研究而获得对世界的正确认识的过程,为下一步诚意、正心奠定基础。

深入研讨

明明德

亲 民

止于至善

格物、致知

“三纲”

“八目”

诚意、正心

齐家、治国、平天下

修身

宗旨

步骤

明明德 亲民 止于至善

知——止——定——静——安——虑——得

格物

诚意

正心

齐家

治国

平天下

致知

因果

条件

三纲领、八条目

修身

《大学》节选

“八目”之间的关系如何?其核心是什么?

“八目”是逐一递进的关系,其核心是“修身”

第一步:格物、致知,是“知”的功夫;

第二步:诚意、正心、修身,是“修”的功夫;

第三步:齐家、治国、平天下,是“用”的功夫

就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面。

内修(独善其身):“格物、致知,诚意、正心”。

外治(兼济天下:“齐家、治国、平天下” 。

枢纽:修身

纵览四书五经,我们发现,儒家的全部学说实际上都是循着这三纲八目而展开的。所以,抓住这三纲八目你就等于抓住了一把打开儒学大门的钥匙。循着这进修阶梯一步一个脚印,你就会登堂入室,领略儒学经典的奥妙。 就这里的阶梯本身而言,实际上包括“内修”和“外治”两大方面:前面四级“格物、致知,诚意、正心”是“内修”;后面三纲“齐家、治国、平天下”是“外治”。而其中间的“修身”一环,则是连结“内修”和“外治”两方面的枢纽,它与前面的 “内修”项目连在一起,是“独善其身”;它与后面的“外治”项目连在一起,是“兼善天下”。

大学校训中的《大学》格言

河南大学

明德,新民,止于至善

Add your title

厦门大学

自强不息,止于至善

Add your title

东南大学

止于至善

香港大学

明德格物

河南理工大学

明德任责

叁

研读文本

《大学之道》的现实意义

亲民:

以民为本

止于至善:

人的全面发展

格物致知:

实践出真知

诚意正心:

诚实、求真、

良好的初心

修身、齐家:

自我完善

家庭责任

治国、平天下:

社会责任

普世价值弘扬

明明德:以德治国,立德树人

《大学之道》

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点一:我认为“大学之道”是讲修身的学问。

“明徳”相当于《道德经》中的上德,也就是最上等、最高明之德,甚至可以说是接近、等同于道的德,而“明明德”的第一个“明”,以及“亲民”可以这样理解,假如把“大学”只视为修身之学,那第一个“明”就是探索、明了,而“亲民”也是对自身的要求。这句话可以理解为大学之道在探索、掌握明德,并要去亲近民众,把这些事都做到最好是修身的最高境界。

结合“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”这句话,应怎样理解“大学之道”?请谈谈你的看法。

研读文本

明确:观点二:我认为“大学之道”是指传道。

“大学”不只是修身的学问,其根本精神在传道,“明明德”的第一个“明”可以理解为揭示、昭示,而“亲民”也是让“明德”去亲近民众。这句话就应该理解为“大学之道”在于揭示明德,让其昭示天下,让“明德”去亲近民众,使民众都能了解掌握它。“平天下”就是让明德昭示于天下,使民众都掌握明德,人人都成为圣贤,那天下自然太平。

《大学之道》讨论了个人修养与治国、平天下之间的关系,你对这种关系是如何理解的?

拓展探究

明确:提高个人修养是达到治国、平天下的前提和基础,治国、平天下是提高个人修养的目的。《大学之道》反复强调个人道德修养,说明修身是治人的前提,修身的目的是治国、平天下,强调了治国、平天下与个人道德修养的一致性。有了对世间万物的研究,就能够获得对真理的认识,就能够做到“诚于中,形于外”,也就是表里如一,内心不被个人好恶左右,这样修身的目的就达到了,“明明德”的个人道德修养问题也就解决了。在此基础上,还要“亲民”,推己及人,使全天下人都能够齐家、治国、平天下。通过这样的过程,无论是个人修养,还是国家治理,就都达到了“至善”的境地。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

拓展探究

肆

当堂检测

古之君子,举大事,必慎其终始。

玉不琢,不成器,人不学,不知道。

一家仁,一国兴仁。一家让,一国兴让。

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情。

人一能之己百之,人十能之己千之,果能此道矣。虽愚必明,虽柔必强。

是故恶言不出于口,忿言不反于身。

记问之学,不足以为人师。

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

教也者,长善而救其失者也。

师也者,教之以事而喻诸德者也。

是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

《礼记》中的名言警句

随堂测试

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《大学之道》中,用“ ”来表达大学之道的最高境界。

(2)《大学之道》中,用“ , ”两句指出本末始终的道理,进而说明“知所先后,则近道矣”的观点。

(1)在止于至善。

(2)物有本末,事有终始。

随堂测试

补写出下列句子中的空缺部分。

(3)《大学之道》中,齐家的前提条件是“ ”,修身的前提条件是“ ”。

(4)《大学之道》中,对所有人提出个人修养要求的两句是

(3)先修其身,先正其心。

(4)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

随堂测试

(5)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“ , , , 。”

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

小结

《大学之道》提出“三纲”“八目”,强调修身是根本,修身的目的是治国平天下,说明治国平天下和个人修养的一致性。

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。