5长征 七律课件(共17张PPT)

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

七律

·

目录

CONTENTS

01

创设氛围

激情导入

02

初读感知

认字识词

03

精读理解

品味赏析

04

总结升华

布置作业

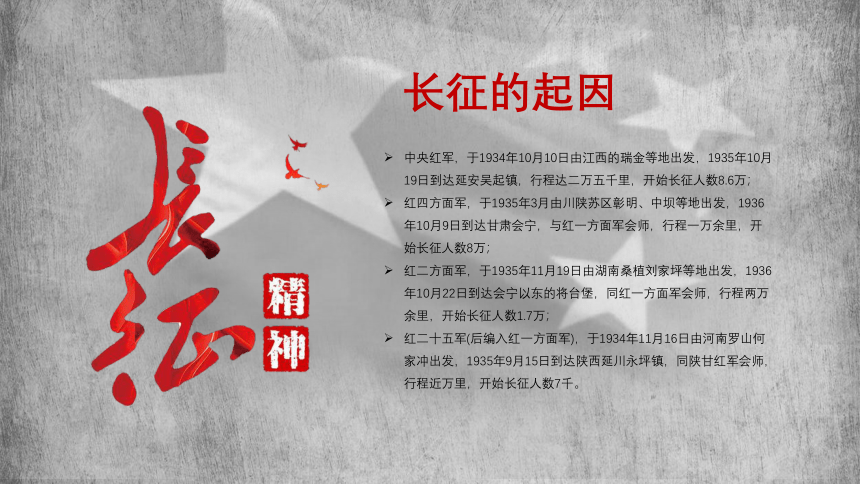

长征的起因

中央红军,于1934年10月10日由江西的瑞金等地出发,1935年10月19日到达延安吴起镇,行程达二万五千里,开始长征人数8.6万;

红四方面军,于1935年3月由川陕苏区彰明、中坝等地出发,1936年10月9日到达甘肃会宁,与红一方面军会师,行程一万余里,开始长征人数8万;

红二方面军,于1935年11月19日由湖南桑植刘家坪等地出发,1936年10月22日到达会宁以东的将台堡,同红一方面军会师,行程两万余里,开始长征人数1.7万;

红二十五军(后编入红一方面军),于1934年11月16日由河南罗山何家冲出发,1935年9月15日到达陕西延川永坪镇,同陕甘红军会师,行程近万里,开始长征人数7千。

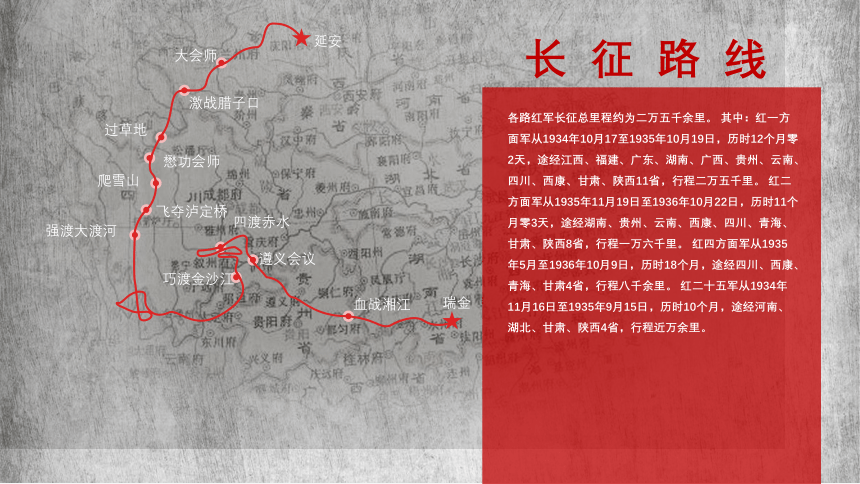

血战湘江

遵义会议

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

爬雪山

懋功会师

过草地

激战腊子口

大会师

延安

长征路线

瑞金

各路红军长征总里程约为二万五千余里。 其中:红一方面军从1934年10月17至1935年10月19日,历时12个月零2天,途经江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、陕西11省,行程二万五千里。 红二方面军从1935年11月19日至1936年10月22日,历时11个月零3天,途经湖南、贵州、云南、西康、四川、青海、甘肃、陕西8省,行程一万六千里。 红四方面军从1935年5月至1936年10月9日,历时18个月,途经四川、西康、青海、甘肃4省,行程八千余里。 红二十五军从1934年11月16日至1935年9月15日,历时10个月,途经河南、湖北、甘肃、陕西4省,行程近万余里。

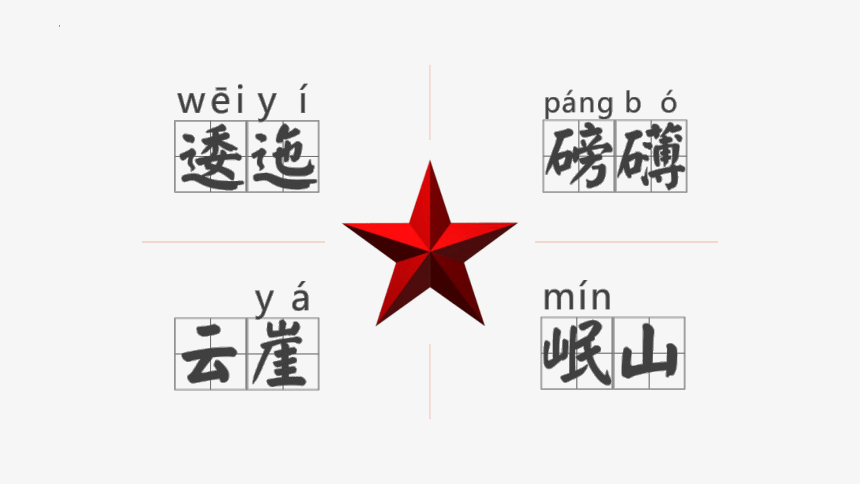

认字识词

CHAPTER TWO

七律·长征

欣赏课文诗文

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

三、精读理解,品味赏析

说说对“远征、难、万水千山、等闲”意思的理解。

远征,二万五千里长征。

难,指长征途中遇到的各种困难

万水千山,“万”“千”都是虚数,形容很多条河,很多座山。

等闲,平平常常的意思。

只等闲,只当着平平常常的事。

“万水千山”以静写动,概括了长征遇到的艰难险阻,语言高度凝练。

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

红军不怕万里长征路上的一切艰难困苦,把千山万水都看得极为平常。

三、精读理解,品味赏析

从首联开始,全诗就展开了两条思维线,构造了两个时空域,一个是客观的、现实的:有“万水千山”之多之险;一个是主观的、心理的:“不怕”“只等闲”。这样就构成了强烈的对比反衬,熔铸了全诗浩大的物理空间和壮阔的心理空间,奠定了全诗雄浑博大的基调。

三、精读理解,品味赏析

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

体会夸张手法的妙处,“逶迤、磅礴”极言其大,说明山势之绵延之高大,以示翻越之艰巨;“泥丸,细浪”极言其小,说明红军藐视之,不放在眼里。

三、精读理解,品味赏析

一个巧渡,说明红军将士的足智多谋,一个是强取,说明了红军的英勇无畏。

三、精读理解,品味赏析

理解重点词“云崖”、“铁索” ,体会“暖”、“寒”的深刻含义

理解“三军”,说说对诗句的理解。“更喜”喜什么?为什么“尽开颜”?

想象“三军”会师时的欢腾场面?

写法上,第四联回应首联,以“更喜”呼应“不怕”进一步深化了主旨。

三、精读理解,品味赏析

有感情地朗读诗文并试着背诵

四、指导背诵,感受韵律美

课下收集一些毛泽东诗词,和同学们交流。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。——《沁园春·雪》

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。——《忆秦娥·娄山关》

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。——《七律·到韶山》

作业

谢谢

七律

·

目录

CONTENTS

01

创设氛围

激情导入

02

初读感知

认字识词

03

精读理解

品味赏析

04

总结升华

布置作业

长征的起因

中央红军,于1934年10月10日由江西的瑞金等地出发,1935年10月19日到达延安吴起镇,行程达二万五千里,开始长征人数8.6万;

红四方面军,于1935年3月由川陕苏区彰明、中坝等地出发,1936年10月9日到达甘肃会宁,与红一方面军会师,行程一万余里,开始长征人数8万;

红二方面军,于1935年11月19日由湖南桑植刘家坪等地出发,1936年10月22日到达会宁以东的将台堡,同红一方面军会师,行程两万余里,开始长征人数1.7万;

红二十五军(后编入红一方面军),于1934年11月16日由河南罗山何家冲出发,1935年9月15日到达陕西延川永坪镇,同陕甘红军会师,行程近万里,开始长征人数7千。

血战湘江

遵义会议

四渡赤水

巧渡金沙江

强渡大渡河

飞夺泸定桥

爬雪山

懋功会师

过草地

激战腊子口

大会师

延安

长征路线

瑞金

各路红军长征总里程约为二万五千余里。 其中:红一方面军从1934年10月17至1935年10月19日,历时12个月零2天,途经江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、陕西11省,行程二万五千里。 红二方面军从1935年11月19日至1936年10月22日,历时11个月零3天,途经湖南、贵州、云南、西康、四川、青海、甘肃、陕西8省,行程一万六千里。 红四方面军从1935年5月至1936年10月9日,历时18个月,途经四川、西康、青海、甘肃4省,行程八千余里。 红二十五军从1934年11月16日至1935年9月15日,历时10个月,途经河南、湖北、甘肃、陕西4省,行程近万余里。

认字识词

CHAPTER TWO

七律·长征

欣赏课文诗文

七律·长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

三、精读理解,品味赏析

说说对“远征、难、万水千山、等闲”意思的理解。

远征,二万五千里长征。

难,指长征途中遇到的各种困难

万水千山,“万”“千”都是虚数,形容很多条河,很多座山。

等闲,平平常常的意思。

只等闲,只当着平平常常的事。

“万水千山”以静写动,概括了长征遇到的艰难险阻,语言高度凝练。

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

红军不怕万里长征路上的一切艰难困苦,把千山万水都看得极为平常。

三、精读理解,品味赏析

从首联开始,全诗就展开了两条思维线,构造了两个时空域,一个是客观的、现实的:有“万水千山”之多之险;一个是主观的、心理的:“不怕”“只等闲”。这样就构成了强烈的对比反衬,熔铸了全诗浩大的物理空间和壮阔的心理空间,奠定了全诗雄浑博大的基调。

三、精读理解,品味赏析

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

体会夸张手法的妙处,“逶迤、磅礴”极言其大,说明山势之绵延之高大,以示翻越之艰巨;“泥丸,细浪”极言其小,说明红军藐视之,不放在眼里。

三、精读理解,品味赏析

一个巧渡,说明红军将士的足智多谋,一个是强取,说明了红军的英勇无畏。

三、精读理解,品味赏析

理解重点词“云崖”、“铁索” ,体会“暖”、“寒”的深刻含义

理解“三军”,说说对诗句的理解。“更喜”喜什么?为什么“尽开颜”?

想象“三军”会师时的欢腾场面?

写法上,第四联回应首联,以“更喜”呼应“不怕”进一步深化了主旨。

三、精读理解,品味赏析

有感情地朗读诗文并试着背诵

四、指导背诵,感受韵律美

课下收集一些毛泽东诗词,和同学们交流。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。——《沁园春·雪》

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。——《忆秦娥·娄山关》

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。——《七律·到韶山》

作业

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地