第19课 北魏政治和北方民族大交融 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第19课 北魏政治和北方民族大交融 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-06 08:22:01 | ||

图片预览

文档简介

第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计

【核心素养教学目标】

知识与技能

了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括自十六国以来北方地区民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实。体会我国古代历史上,民族融合的历史过程和中华民族形成的历史进程。

过程与方法

通过学生讨论、回答“为什么说北魏孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治改革家”,引导学生归纳北魏孝文帝改革的内容和意义,培养学生归纳和分析问题的能力。

情感态度和价值观

通过对北魏孝文帝改革的内容和影响的分析使学生进一步认识到凡是符合历史发展趋势和人民愿望的改革必能起到推动社会经济发展的作用。

【教学重难点】

〖教学重点〗

北魏孝文帝改革(中国古代史的主线就是统一的多民族国家的发展,北魏孝文帝改革对民族交融和国家统一有重大意义,因此将其作为本课重点)

〖教学难点〗

北方地区的民族交融(学生已有知识中缺乏对民族交融的认识)

教学环节 教学内容 学生活动

一、创设情境,巧妙导入 1、出示“走进历史课堂”,并播放背景音乐“腾格尔-敕勒川” 2、播放歌曲《爱我中华》(宋祖英)和 56个民族大合照图片师导入:我们祖国五十六个民族亲如兄弟姐妹,和睦相处,共同繁荣发展。那么在这五十六个民族中,有没有我们历史上曾经出现过的匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族呢?他们到哪里去了?如果大家想知道,就和我一起穿越时空隧道,来到三国两晋南北朝时期,看看那时北方民族交融的情况吧! 3、出示学习目标 让学生感受现代各民族大团结的盛况学生聆听,带着问题学习新课学生自读学习目标

二、自读求知,建构 知 识(我学习,我快乐;我思考,我收获!) 二、自读求知,建构知识(我学习,我快乐;我思考,我收获!) 师过渡:东晋建立的同时,北方地区重新陷入了混乱的局面,出现了十六个不同的政权,统称十六国。 4 世纪后期,前秦统一了黄河流域,首领苻坚开始自大起来,做了一件令当时大臣们都反对的事情,究竟是什么事情呢?下面我们马上穿越时空隧道,请同学们依据导学案“自读求知”来整体感知一下本课的主要内容,看哪个小组掌握的更为全面、牢固。 (一)温馨提示:请同学们认真阅读课文,对于重要年代、事件等做出标记,独立完成知识建构,将自学中发现的困惑记录下来以备交流。 (二)有“困惑”的同学,先在小组内解决,还有“困惑”的同学可以在小组间进行解决,或举手示意,我们全班共同解决。 相信通过刚才自主学习和合作交流,同学们一定对本节课的内容有了初步的了解。有没有“困惑”需要全班同学解决呢? 学生聆听学生自主学习,并建构知识网络以小组为单位交流“自读求知,建构知识”的学习效果,并讨论解决遇到的困惑。 全班交流探究,实现生生互动

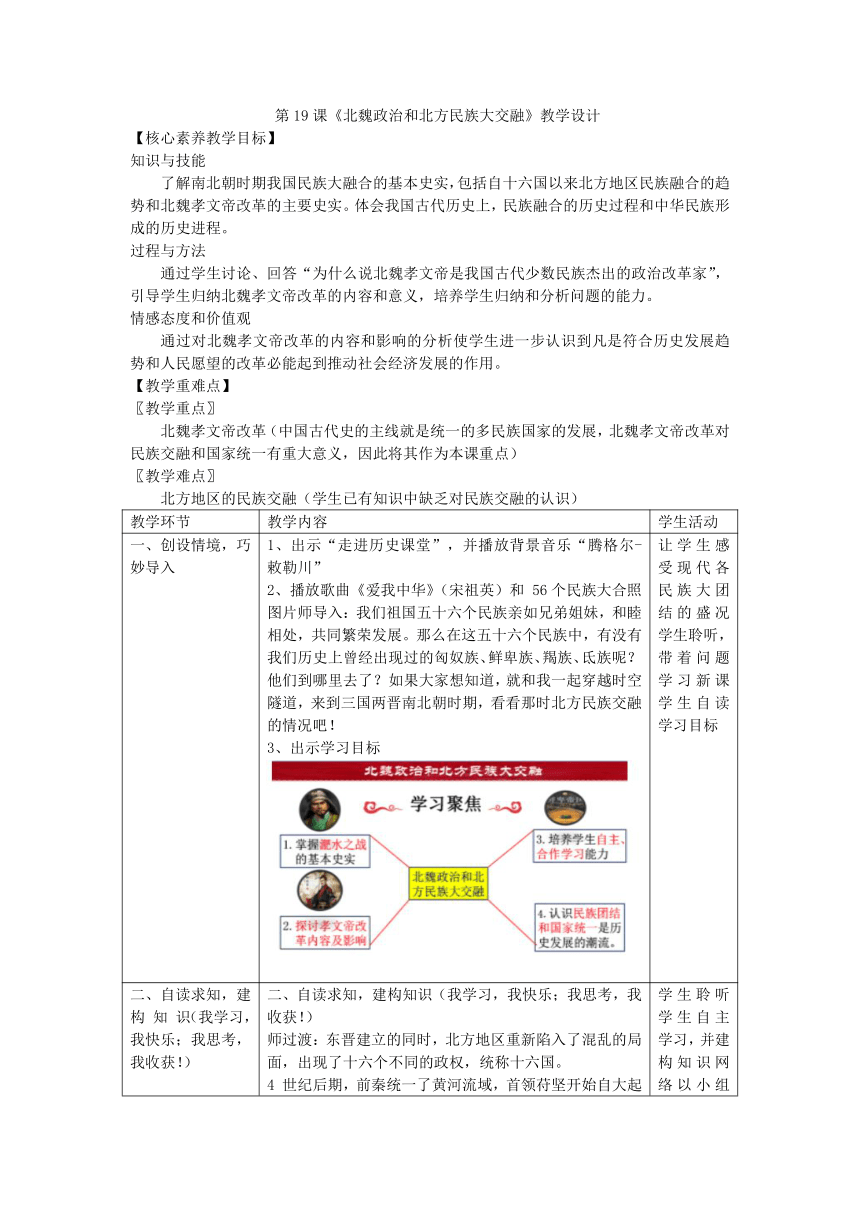

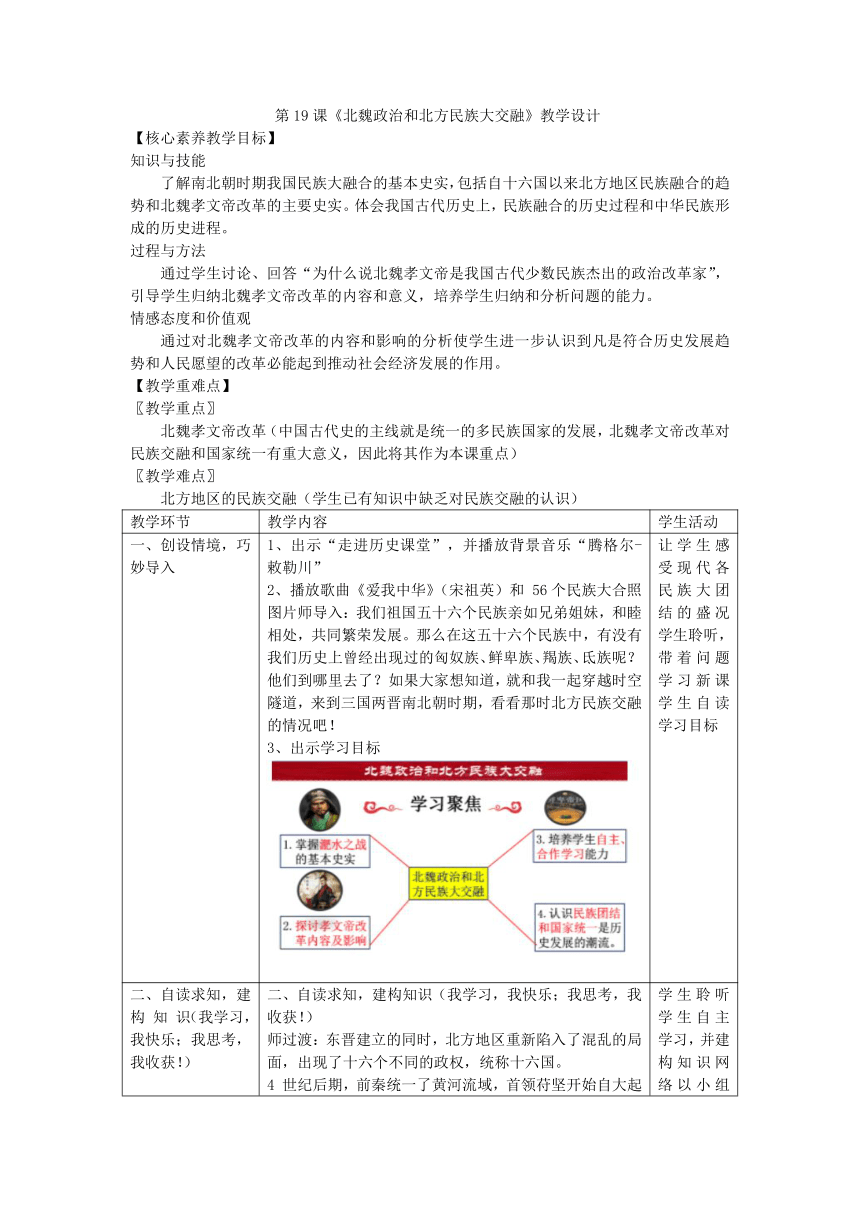

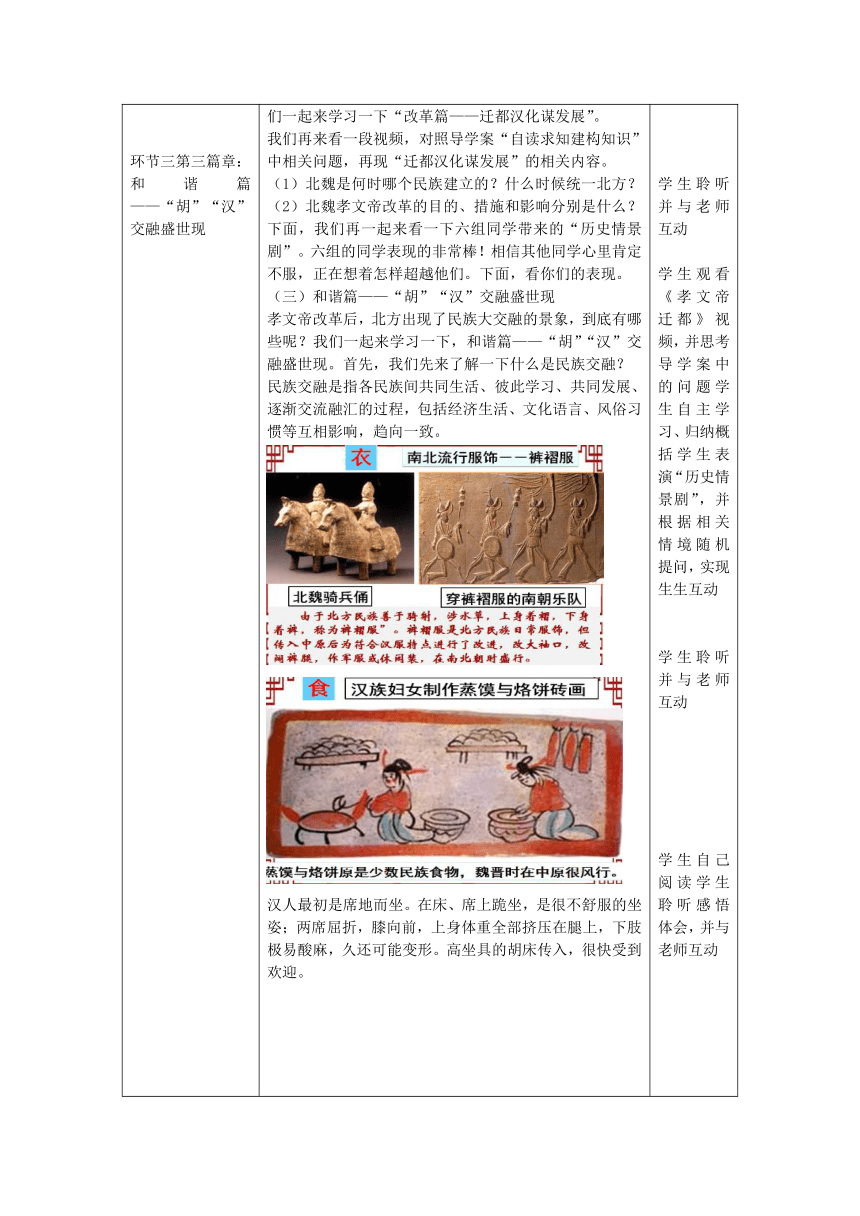

三、质疑问难,合作共享 环节一第一篇章:冲 撞 篇——秦 晋决战淝水岸 环节二第二篇章: 改 革 篇—— 迁都汉化谋发展 环节三第三篇章:和 谐 篇——“胡”“汉”交融盛世现 同学们表现的非常棒,下面进入第一篇章: (一)冲撞篇——秦晋决战淝水岸 1、我们一起来看视频,对照下表“自读求知建构知识”中相关问题,再现“秦晋决战淝水岸”的相关内容。 2、结合史料,思考一下“淝水之战中前秦惨败的原因” 你要不要学苻坚?你要怎么做呢? (二)改革篇——迁都汉化谋发展师过渡:前秦灭亡后,北方重新陷入割据局面,但是不久之后又出现了一个政权统一了北方,是什么政权?它又做了哪些事情呢?下面我们一起来学习一下“改革篇——迁都汉化谋发展”。 我们再来看一段视频,对照导学案“自读求知建构知识”中相关问题,再现“迁都汉化谋发展”的相关内容。 (1)北魏是何时哪个民族建立的?什么时候统一北方?(2)北魏孝文帝改革的目的、措施和影响分别是什么?下面,我们再一起来看一下六组同学带来的“历史情景剧”。六组的同学表现的非常棒!相信其他同学心里肯定不服,正在想着怎样超越他们。下面,看你们的表现。 (三)和谐篇——“胡”“汉”交融盛世现 孝文帝改革后,北方出现了民族大交融的景象,到底有哪些呢?我们一起来学习一下,和谐篇——“胡”“汉”交融盛世现。首先,我们先来了解一下什么是民族交融? 民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交流融汇的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。 汉人最初是席地而坐。在床、席上跪坐,是很不舒服的坐姿;两席屈折,膝向前,上身体重全部挤压在腿上,下肢极易酸麻,久还可能变形。高坐具的胡床传入,很快受到欢迎。 生产方式上,少数民族学汉族先进生产经验,成农业居民。 十六国以来,黄河流域各民族共同生活、相互杂居,在生产技术和生活习俗上相互影响,趋于一致,民族交融已成为趋势。 回望民族交融:(战国中后期赵国君主)赵武灵王胡服骑射(西汉)张骞通西域(西汉)昭君出塞(383 年东晋、前秦)淝水之战(北魏)孝文帝迁都(北魏)孝文帝出行(北魏)魏碑“龙门二十品”中《比丘尼慈香、慧政造像记》(东晋、顾恺之)《女史箴图》初唐《胡旋舞》 学生聆听学生观看《淝水之战》视频,并思考导学案中的问题 学生自主学习、归纳概括 归纳成语典故 学生思考并个别回答 学生聆听并与老师互动 学生观看《孝文帝迁都》视频,并思考导学案中的问题学生自主学习、归纳概括学生表演“历史情景剧”,并根据相关情境随机提问,实现生生互动 学生聆听并与老师互动 学生自己阅读学生聆听感悟体会,并与老师互动 学生聆听感悟体会,实现师生互动

四、拓展探究,深化 主 题(集体的智慧是无穷的,携手解决下面 问 题吧!) 四、拓展探究,深化主题(集体的智慧是无穷的,携手解决下面问题吧!) 回忆一下以少胜多的著名战役都有哪些?并完成下表 探究二:孝文帝之后,北魏的皇帝死后多用“孝”字作为谥号,如“孝武帝”“孝明帝”等。结合我们学过的课文想一想,这是为什么?因为自北魏孝文帝改革以后,北魏王朝注意学习汉族的礼法,尊崇孔子,提倡以孝治国,所以皇帝死后的谥号多采用“孝”字 探究三:东汉末年至南北朝时期,北方的统一都有哪些?①官渡之战后,曹操基本统一北方; ②280年,西晋灭吴,统一了全国; ③4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦统一了黄河流域;④439年,北魏统一北方。 探究四:魏晋南北朝时期为什么会出现民族大交融的高潮?①各民族错居杂处,加强了相互交流;②生产生活上:相互学习;③政治制度上:实行君主专制制度;④思想文化上:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞;⑤社会习俗上:相互借鉴吸收;⑥民族心理上:民族隔阂与偏见逐渐减少。 探究五:再识孝文帝 孝文帝改革后不久,北魏就走向分裂。今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策的结果,所以孝文帝的改革不值得肯定,孝文帝是“千古罪人”。你同意这个观点吗?说说你的理由。 评价历史人物的方法、原则和标准:史论结合客观公正、一分为二方法:原则:标准:史:他做了什么事?给当时的社会带来了什么影响?论:他是什么人?是否顺应了历史发展的趋势?是否有利于社会的进步和发展?

《北魏政治和北方民族大交融》评测练习〖达标检测〗(细心造就成功!)希望同学们全力以赴,争取人人达标!1、下列对官渡之战、赤壁之战的比较,表述不正确的一项是()A、都是以少胜多的战役B、战后都使我国北方陷入分裂和混乱状态C、这两次战役间隔了近两个世纪D、告诉我们个道理,骄傲使人失败 2、许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是() ①破釜沉舟②四面楚歌③草木皆兵④风声鹤唳 A、①③ B、②③C、①④ D、③④ 3、三国两晋南北朝时期,是我国历史上的大分裂时期。下列政权曾经统一过北方的是()①曹魏②西晋③东晋④北魏 A、①②③ B、②③④C、①②④ D、①③④ 4、近几年,网上热议“中国会不会因北京持续雾霾而迁都”的问题。网友说,有迁都的可能性,我国历史上就曾因种种原因而发生多次迁都,如商王盘庚、周平王、北魏孝文帝、明成祖等统治时期都迁都过。其中,北魏孝文帝迁都() A、长安 B、洛阳 C、应天 D、燕京 5、一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是 A、宫殿巍峨屋宇华丽 B、佛教寺院数以千计 C、市场汇集四方商人 D、满街都是说鲜卑语的汉族人 6、孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施,增强了北魏实力,促进了民族交融。其改革取得成功的根本原因是() A、北魏实现北方统一 B、孝文帝改革决心坚定 C、改革措施全面易行 D、顺应了历史发展潮流 7、商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,从社会进程的发展来看,其最主要的表现是() A、提高了军队战斗力 B、增强了国家的综合国力 C、促进了封建化进程 D、加速了民族间的交融 8、在我国古代“民族交融”一词最本质的含义是() A、迁移、杂居、互相通婚 B、统治者推行汉化政策 C、各民族互相学习、补短扬长、共同发展 D、各族人民争夺统治权的斗争 9、阅读材料,回答问题。“诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官” ——《魏书》请回答: (1)下诏的是哪位皇帝?他是哪个民族的? (2)除了材料中规定的以外,还有哪些改革措施? 达标要求: ①同桌互换批阅。 ②如有疑问,同桌、前后位互相帮助,解决疑难问题。 ③1、2号完成 1~9题,错 1个为达标;3、4号完成 1~8题,错 1个达标。

《北魏政治和北方民族大交融》课后反思 该主题讲述了三国两晋南北朝时期的政治、经济、社会生活和民族关系等方面的重要内容。 从时代上看,三国两晋南北朝是介于秦汉和隋唐这两个统一时期之间的中间时期,即合久必分的分裂动乱阶段,但分久必合的统一融合趋势也已比较明显,各民族在争执交锋中有新的交流交融,历史将重新由分裂走向大一统,也为即将到来的隋唐鼎盛打下基础。此课所包含的内容即南北朝时期北朝中有鲜卑族建立的北魏政权进行一场有着深远意义的孝文帝改革,此改革由于主旨是向中原汉族学习,全面实行汉化政策,对中华民族的大融合起到了深远影响,对于强调民族团结,反对任何的分裂的当今,有深刻的启迪作用。在这节课中我所采用的是以学生自学为主、当堂达标的教学方法,充分体现学生是学习的主人。第 19课《北魏政治和北方民族大交融》的内容很散,看似没有什么联系。其实三个小标题之间有其联系,我将其用三个篇章展现: 第一篇章:冲撞篇——秦晋决战淝水岸,第二篇章:改革篇——迁都汉化谋发展,第三篇章:和谐篇——“胡”“汉”交融盛世现,层层递进地把教材中的淝水之战、北魏孝文帝改革和北方地区的民族交融三个子目串了起来,这样一来主线就非常明确。这堂课值得肯定的地方是符合学情,课堂氛围活跃,学生充分的参与到了课堂中来。通过合作探究,使学生的主体性得以发挥。例如,针对本节课的重点北魏孝文帝改革,在学生“自读求知,建构知识”的基础上,按孝文帝改革的背景、内容、作用顺序进行;在第二篇章“改革篇——迁都汉化谋发展”中,首先通过视频“孝文帝迁都”,再现“迁都汉化谋发展”的相关内容,让学生形成初步认知;对于改革措施,再由学生自编自导自演的历史剧,创设历史情境,结合大量的材料和图片的形式,让学生进一步思考和加深理解;对于改革作用,引导学生从材料得到结论,达到了生生互动的效果;本节课也体现了史料实证,培养了学生分析材料解决问题的能力。例如,通过学生观看《孝文帝迁都》的视频使学生更好的理解为迁都洛阳和孝文帝改革的相关知识。针对教学难点北方地区的民族交融,让学生从身边现象入手,从现象到本质,深入浅出,了解民族交融的概念。进而在 PPT课件上从“北魏骑兵俑”和“穿裤褶服的南朝乐队”,即“南北流行服饰--裤褶服”(衣)从可以看出,在当时已经是汉人胡服、胡人汉服;从“汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画”(食)中可以看出,蒸馍与烙饼原是少数民族食物,魏晋时在中原很风行;由“东汉时壁画”汉人最初是席地而坐到高坐具的胡床传入,从魏晋胡床到现代的真皮座椅(用)和“北方少数民族墓室壁画《采桑图》 ”,引导学生了解魏晋以来北方汉族与少数民族的民族交融从衣食用向生产方式发展,进而影响到思想文化、生产、诗歌、政治等方面,由表及里,改变社会风貌,推动历史进程,理解北方民族交融是这一时代的历史发展趋势。进而在“回望民族交融”环节,结合 PPT课件,依次出示(战国中后期赵国君主)赵武灵王胡服骑射、(西汉)张骞通西域、(西汉)昭君出塞、(383年东晋、前秦)淝水之战、(北魏)孝文帝迁都、孝文帝出行、魏碑(“龙门二十品”中)《比丘尼慈香、慧政造像记》、(东晋、顾恺之)《女史箴图》、初唐《胡旋舞》等图片,围绕“交往、交流、交融”三个词语向学生渗透汉族与少数民族不但在生产技术上相互学习,而且在生活习俗上也相互影响,联系日益密切,逐渐交融在一起,是“胡人汉服”“汉人胡食”,是“你中有我,我中有你”。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。在本课学习了所有史实的基础上,论从史出,理解北方民族交融对中华民族发展的重大历史意义。在“拓展探究,深化主题”环节,针对本节课的重点和难点,通过 5个探究题,让学生们通过小组合作,给学生充分的时间,通过合作,小组内的每位同学都能从不同领域归纳出表现。小组分享后,我也充分利用图片、史料等,帮助学生形成感性知识,从而突破重难点。

【核心素养教学目标】

知识与技能

了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括自十六国以来北方地区民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实。体会我国古代历史上,民族融合的历史过程和中华民族形成的历史进程。

过程与方法

通过学生讨论、回答“为什么说北魏孝文帝是我国古代少数民族杰出的政治改革家”,引导学生归纳北魏孝文帝改革的内容和意义,培养学生归纳和分析问题的能力。

情感态度和价值观

通过对北魏孝文帝改革的内容和影响的分析使学生进一步认识到凡是符合历史发展趋势和人民愿望的改革必能起到推动社会经济发展的作用。

【教学重难点】

〖教学重点〗

北魏孝文帝改革(中国古代史的主线就是统一的多民族国家的发展,北魏孝文帝改革对民族交融和国家统一有重大意义,因此将其作为本课重点)

〖教学难点〗

北方地区的民族交融(学生已有知识中缺乏对民族交融的认识)

教学环节 教学内容 学生活动

一、创设情境,巧妙导入 1、出示“走进历史课堂”,并播放背景音乐“腾格尔-敕勒川” 2、播放歌曲《爱我中华》(宋祖英)和 56个民族大合照图片师导入:我们祖国五十六个民族亲如兄弟姐妹,和睦相处,共同繁荣发展。那么在这五十六个民族中,有没有我们历史上曾经出现过的匈奴族、鲜卑族、羯族、氐族呢?他们到哪里去了?如果大家想知道,就和我一起穿越时空隧道,来到三国两晋南北朝时期,看看那时北方民族交融的情况吧! 3、出示学习目标 让学生感受现代各民族大团结的盛况学生聆听,带着问题学习新课学生自读学习目标

二、自读求知,建构 知 识(我学习,我快乐;我思考,我收获!) 二、自读求知,建构知识(我学习,我快乐;我思考,我收获!) 师过渡:东晋建立的同时,北方地区重新陷入了混乱的局面,出现了十六个不同的政权,统称十六国。 4 世纪后期,前秦统一了黄河流域,首领苻坚开始自大起来,做了一件令当时大臣们都反对的事情,究竟是什么事情呢?下面我们马上穿越时空隧道,请同学们依据导学案“自读求知”来整体感知一下本课的主要内容,看哪个小组掌握的更为全面、牢固。 (一)温馨提示:请同学们认真阅读课文,对于重要年代、事件等做出标记,独立完成知识建构,将自学中发现的困惑记录下来以备交流。 (二)有“困惑”的同学,先在小组内解决,还有“困惑”的同学可以在小组间进行解决,或举手示意,我们全班共同解决。 相信通过刚才自主学习和合作交流,同学们一定对本节课的内容有了初步的了解。有没有“困惑”需要全班同学解决呢? 学生聆听学生自主学习,并建构知识网络以小组为单位交流“自读求知,建构知识”的学习效果,并讨论解决遇到的困惑。 全班交流探究,实现生生互动

三、质疑问难,合作共享 环节一第一篇章:冲 撞 篇——秦 晋决战淝水岸 环节二第二篇章: 改 革 篇—— 迁都汉化谋发展 环节三第三篇章:和 谐 篇——“胡”“汉”交融盛世现 同学们表现的非常棒,下面进入第一篇章: (一)冲撞篇——秦晋决战淝水岸 1、我们一起来看视频,对照下表“自读求知建构知识”中相关问题,再现“秦晋决战淝水岸”的相关内容。 2、结合史料,思考一下“淝水之战中前秦惨败的原因” 你要不要学苻坚?你要怎么做呢? (二)改革篇——迁都汉化谋发展师过渡:前秦灭亡后,北方重新陷入割据局面,但是不久之后又出现了一个政权统一了北方,是什么政权?它又做了哪些事情呢?下面我们一起来学习一下“改革篇——迁都汉化谋发展”。 我们再来看一段视频,对照导学案“自读求知建构知识”中相关问题,再现“迁都汉化谋发展”的相关内容。 (1)北魏是何时哪个民族建立的?什么时候统一北方?(2)北魏孝文帝改革的目的、措施和影响分别是什么?下面,我们再一起来看一下六组同学带来的“历史情景剧”。六组的同学表现的非常棒!相信其他同学心里肯定不服,正在想着怎样超越他们。下面,看你们的表现。 (三)和谐篇——“胡”“汉”交融盛世现 孝文帝改革后,北方出现了民族大交融的景象,到底有哪些呢?我们一起来学习一下,和谐篇——“胡”“汉”交融盛世现。首先,我们先来了解一下什么是民族交融? 民族交融是指各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交流融汇的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等互相影响,趋向一致。 汉人最初是席地而坐。在床、席上跪坐,是很不舒服的坐姿;两席屈折,膝向前,上身体重全部挤压在腿上,下肢极易酸麻,久还可能变形。高坐具的胡床传入,很快受到欢迎。 生产方式上,少数民族学汉族先进生产经验,成农业居民。 十六国以来,黄河流域各民族共同生活、相互杂居,在生产技术和生活习俗上相互影响,趋于一致,民族交融已成为趋势。 回望民族交融:(战国中后期赵国君主)赵武灵王胡服骑射(西汉)张骞通西域(西汉)昭君出塞(383 年东晋、前秦)淝水之战(北魏)孝文帝迁都(北魏)孝文帝出行(北魏)魏碑“龙门二十品”中《比丘尼慈香、慧政造像记》(东晋、顾恺之)《女史箴图》初唐《胡旋舞》 学生聆听学生观看《淝水之战》视频,并思考导学案中的问题 学生自主学习、归纳概括 归纳成语典故 学生思考并个别回答 学生聆听并与老师互动 学生观看《孝文帝迁都》视频,并思考导学案中的问题学生自主学习、归纳概括学生表演“历史情景剧”,并根据相关情境随机提问,实现生生互动 学生聆听并与老师互动 学生自己阅读学生聆听感悟体会,并与老师互动 学生聆听感悟体会,实现师生互动

四、拓展探究,深化 主 题(集体的智慧是无穷的,携手解决下面 问 题吧!) 四、拓展探究,深化主题(集体的智慧是无穷的,携手解决下面问题吧!) 回忆一下以少胜多的著名战役都有哪些?并完成下表 探究二:孝文帝之后,北魏的皇帝死后多用“孝”字作为谥号,如“孝武帝”“孝明帝”等。结合我们学过的课文想一想,这是为什么?因为自北魏孝文帝改革以后,北魏王朝注意学习汉族的礼法,尊崇孔子,提倡以孝治国,所以皇帝死后的谥号多采用“孝”字 探究三:东汉末年至南北朝时期,北方的统一都有哪些?①官渡之战后,曹操基本统一北方; ②280年,西晋灭吴,统一了全国; ③4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦统一了黄河流域;④439年,北魏统一北方。 探究四:魏晋南北朝时期为什么会出现民族大交融的高潮?①各民族错居杂处,加强了相互交流;②生产生活上:相互学习;③政治制度上:实行君主专制制度;④思想文化上:少数民族学习汉族文化,汉族学习少数民族乐舞;⑤社会习俗上:相互借鉴吸收;⑥民族心理上:民族隔阂与偏见逐渐减少。 探究五:再识孝文帝 孝文帝改革后不久,北魏就走向分裂。今天,在我们的56个民族中,已经没有了鲜卑族。有人认为这是由于当年孝文帝推行汉化政策的结果,所以孝文帝的改革不值得肯定,孝文帝是“千古罪人”。你同意这个观点吗?说说你的理由。 评价历史人物的方法、原则和标准:史论结合客观公正、一分为二方法:原则:标准:史:他做了什么事?给当时的社会带来了什么影响?论:他是什么人?是否顺应了历史发展的趋势?是否有利于社会的进步和发展?

《北魏政治和北方民族大交融》评测练习〖达标检测〗(细心造就成功!)希望同学们全力以赴,争取人人达标!1、下列对官渡之战、赤壁之战的比较,表述不正确的一项是()A、都是以少胜多的战役B、战后都使我国北方陷入分裂和混乱状态C、这两次战役间隔了近两个世纪D、告诉我们个道理,骄傲使人失败 2、许多的成语故事都有它的历史渊源。下列与淝水之战这一历史事件有渊源关系的成语典故是() ①破釜沉舟②四面楚歌③草木皆兵④风声鹤唳 A、①③ B、②③C、①④ D、③④ 3、三国两晋南北朝时期,是我国历史上的大分裂时期。下列政权曾经统一过北方的是()①曹魏②西晋③东晋④北魏 A、①②③ B、②③④C、①②④ D、①③④ 4、近几年,网上热议“中国会不会因北京持续雾霾而迁都”的问题。网友说,有迁都的可能性,我国历史上就曾因种种原因而发生多次迁都,如商王盘庚、周平王、北魏孝文帝、明成祖等统治时期都迁都过。其中,北魏孝文帝迁都() A、长安 B、洛阳 C、应天 D、燕京 5、一位西域商人到北魏都城洛阳后,不可能看到的现象是 A、宫殿巍峨屋宇华丽 B、佛教寺院数以千计 C、市场汇集四方商人 D、满街都是说鲜卑语的汉族人 6、孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施,增强了北魏实力,促进了民族交融。其改革取得成功的根本原因是() A、北魏实现北方统一 B、孝文帝改革决心坚定 C、改革措施全面易行 D、顺应了历史发展潮流 7、商鞅变法和北魏孝文帝改革都产生了深刻的社会影响,从社会进程的发展来看,其最主要的表现是() A、提高了军队战斗力 B、增强了国家的综合国力 C、促进了封建化进程 D、加速了民族间的交融 8、在我国古代“民族交融”一词最本质的含义是() A、迁移、杂居、互相通婚 B、统治者推行汉化政策 C、各民族互相学习、补短扬长、共同发展 D、各族人民争夺统治权的斗争 9、阅读材料,回答问题。“诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官” ——《魏书》请回答: (1)下诏的是哪位皇帝?他是哪个民族的? (2)除了材料中规定的以外,还有哪些改革措施? 达标要求: ①同桌互换批阅。 ②如有疑问,同桌、前后位互相帮助,解决疑难问题。 ③1、2号完成 1~9题,错 1个为达标;3、4号完成 1~8题,错 1个达标。

《北魏政治和北方民族大交融》课后反思 该主题讲述了三国两晋南北朝时期的政治、经济、社会生活和民族关系等方面的重要内容。 从时代上看,三国两晋南北朝是介于秦汉和隋唐这两个统一时期之间的中间时期,即合久必分的分裂动乱阶段,但分久必合的统一融合趋势也已比较明显,各民族在争执交锋中有新的交流交融,历史将重新由分裂走向大一统,也为即将到来的隋唐鼎盛打下基础。此课所包含的内容即南北朝时期北朝中有鲜卑族建立的北魏政权进行一场有着深远意义的孝文帝改革,此改革由于主旨是向中原汉族学习,全面实行汉化政策,对中华民族的大融合起到了深远影响,对于强调民族团结,反对任何的分裂的当今,有深刻的启迪作用。在这节课中我所采用的是以学生自学为主、当堂达标的教学方法,充分体现学生是学习的主人。第 19课《北魏政治和北方民族大交融》的内容很散,看似没有什么联系。其实三个小标题之间有其联系,我将其用三个篇章展现: 第一篇章:冲撞篇——秦晋决战淝水岸,第二篇章:改革篇——迁都汉化谋发展,第三篇章:和谐篇——“胡”“汉”交融盛世现,层层递进地把教材中的淝水之战、北魏孝文帝改革和北方地区的民族交融三个子目串了起来,这样一来主线就非常明确。这堂课值得肯定的地方是符合学情,课堂氛围活跃,学生充分的参与到了课堂中来。通过合作探究,使学生的主体性得以发挥。例如,针对本节课的重点北魏孝文帝改革,在学生“自读求知,建构知识”的基础上,按孝文帝改革的背景、内容、作用顺序进行;在第二篇章“改革篇——迁都汉化谋发展”中,首先通过视频“孝文帝迁都”,再现“迁都汉化谋发展”的相关内容,让学生形成初步认知;对于改革措施,再由学生自编自导自演的历史剧,创设历史情境,结合大量的材料和图片的形式,让学生进一步思考和加深理解;对于改革作用,引导学生从材料得到结论,达到了生生互动的效果;本节课也体现了史料实证,培养了学生分析材料解决问题的能力。例如,通过学生观看《孝文帝迁都》的视频使学生更好的理解为迁都洛阳和孝文帝改革的相关知识。针对教学难点北方地区的民族交融,让学生从身边现象入手,从现象到本质,深入浅出,了解民族交融的概念。进而在 PPT课件上从“北魏骑兵俑”和“穿裤褶服的南朝乐队”,即“南北流行服饰--裤褶服”(衣)从可以看出,在当时已经是汉人胡服、胡人汉服;从“汉族妇女制作蒸馍与烙饼砖画”(食)中可以看出,蒸馍与烙饼原是少数民族食物,魏晋时在中原很风行;由“东汉时壁画”汉人最初是席地而坐到高坐具的胡床传入,从魏晋胡床到现代的真皮座椅(用)和“北方少数民族墓室壁画《采桑图》 ”,引导学生了解魏晋以来北方汉族与少数民族的民族交融从衣食用向生产方式发展,进而影响到思想文化、生产、诗歌、政治等方面,由表及里,改变社会风貌,推动历史进程,理解北方民族交融是这一时代的历史发展趋势。进而在“回望民族交融”环节,结合 PPT课件,依次出示(战国中后期赵国君主)赵武灵王胡服骑射、(西汉)张骞通西域、(西汉)昭君出塞、(383年东晋、前秦)淝水之战、(北魏)孝文帝迁都、孝文帝出行、魏碑(“龙门二十品”中)《比丘尼慈香、慧政造像记》、(东晋、顾恺之)《女史箴图》、初唐《胡旋舞》等图片,围绕“交往、交流、交融”三个词语向学生渗透汉族与少数民族不但在生产技术上相互学习,而且在生活习俗上也相互影响,联系日益密切,逐渐交融在一起,是“胡人汉服”“汉人胡食”,是“你中有我,我中有你”。北方地区民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。在本课学习了所有史实的基础上,论从史出,理解北方民族交融对中华民族发展的重大历史意义。在“拓展探究,深化主题”环节,针对本节课的重点和难点,通过 5个探究题,让学生们通过小组合作,给学生充分的时间,通过合作,小组内的每位同学都能从不同领域归纳出表现。小组分享后,我也充分利用图片、史料等,帮助学生形成感性知识,从而突破重难点。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史