第13课《植树的牧羊人》课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课《植树的牧羊人》课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-06 20:02:57 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

植树的牧羊人

让.乔诺

植

树

的

牧

羊

人

让·乔诺

授课老师:稻壳儿yoryi

让·乔诺

法国作家、电影编剧

长篇小说《屋顶上的轻骑兵》被改编成电影。

曾应征入伍,经历了残酷的第一次世界大战,由此坚定和平信念

作品:《人世之歌》《庞神三部曲》《屋顶上的轻骑兵》等

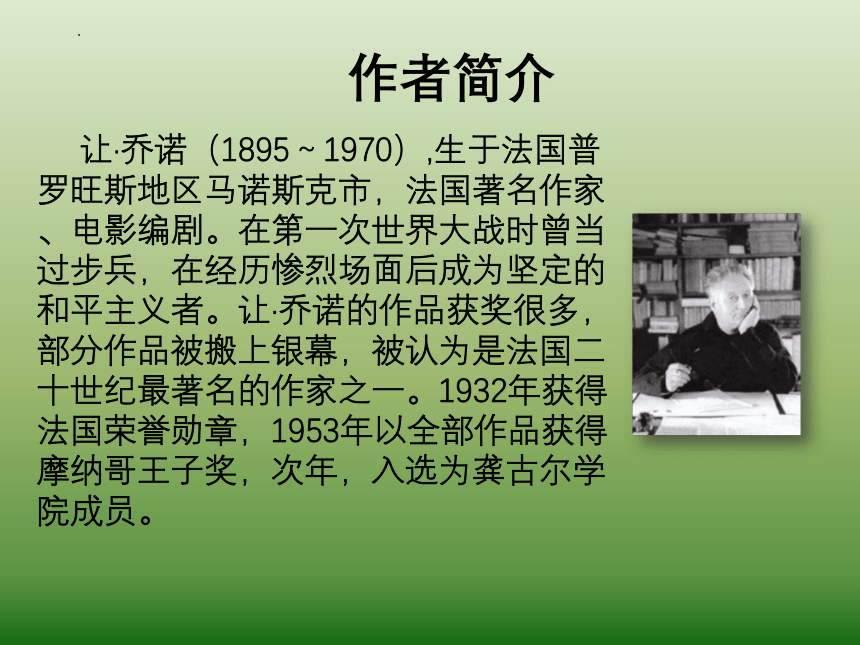

作者简介

《植树的牧羊人》作者是(让·乔诺),(法)国(作家)、(电影编剧)。

代表作《人世之歌》、《庞神三部曲》、《屋顶上的轻骑兵》和《一个郁郁寡欢的国王》。

作者简介

让·乔诺(1895~1970),生于法国普罗旺斯地区马诺斯克市,法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈场面后成为坚定的和平主义者。让·乔诺的作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是法国二十世纪最著名的作家之一。1932年获得法国荣誉勋章,1953年以全部作品获得摩纳哥王子奖,次年,入选为龚古尔学院成员。

写作背景

《植树的牧羊人》是法国作家让·乔诺用23年时间为我们写的震撼心灵的环保主题的故事,当这本书送到出版商手里时,仅仅有7页是打字机打出来的,其余全部是作家一笔一笔手写的。画家弗瑞德里克·拜克花费了5年时间以熏瞎一只眼睛为代价来完成这部作品的绘画。让·乔诺于1953年应美国一本杂志专题“你曾经见过的最非凡、难忘的人是谁?”的约稿而写的。编辑收到这部让人震撼的故事后,调查得知在普罗旺斯山区的小镇巴农的养老院没有死过名叫布菲的人,稿子就被退了回来。第二年在美国《Vogue》杂志上发表,之后在十多个国家翻译发表。《植树的牧羊人》是让·乔诺晚期的作品,是虚构的小说世界。虽然是虚构的故事,但主人公的精神鼓舞了很多人,为世界各地的森林再生作出了贡献。

朗读课文

1.通过对人物的语言、动作、神态等的描写体会形象,运用合适的语气、节奏朗读课文,把握全文感情基调的变化。

2.朗读中注意品味语句中重读的字词,体会词语蕴含的情感。

学习目标(1分钟)

①积累文中重点字词;

②整体感知内容,分析文中人物的形象;

③把握文章开头和结尾的作用,品析句子。

2022/10/6

8

栋 拣 戳

慷慨 帐篷 废墟

坍塌 呼啸 滚烫

张扬 溜达 琢磨

微薄 酬劳 硬朗

水渠 流淌 干涸

缝隙 薄荷

光秃秃 山毛榉 不毛之地

刨根问底 沉默寡言

dòng

jiǎn

chuō

kāng kǎi

字词闯关

peng

xū

guǎ

páo

jǔ

tū

fèng xì

bò he

hé

tǎng

qú

lang

chóu

bó

zuó mo

liū da

xiào

tān tā

zhāng yáng

词语解释

1、干涸:

2、坍塌:

3、废墟:

4、溜达:

5、琢磨:

建筑物或堆积物倒下来。

干枯,没有水。

城市、村庄遭受毁灭性破坏而变成的荒凉地方。

散步,闲走

思索,考虑

zuó mo

zhuó mó

1、(玉石等)雕刻和打磨

2、(指对文章等)进行加工使之精美

比喻追究底细,形容钻研的精神。

不长草的地方。

词语解释

6、不毛之地:

7、刨根问底:

8、沉默寡言:

指人不声不响,很少说话。

整体感知

课文写了一个什么故事?

一个孤独的农夫,数十年如一日,在荒原上种植着树木。最终,靠自己的体力与毅力,把荒凉的土地变成了美丽富饶的田园。

整体感知

本文是按什么顺序叙事的?请按这一顺序划分文章结构并概括段落大意。

按时间顺序——

第一部分(第1段):运用议论,对“牧羊人”这一形象进行高度概括,提挈全篇。

第二部分(第2—20段):记叙和描写“牧羊人”通过植树,使废墟变为绿洲的伟大壮举。

第三部分(第21段):通过议论,揭示主题,表达对老人的赞美之情。

整体感知

课文第一段的议论有什么作用?

用“慷慨无私,不图回报”“难得的好人”对下文出现的“牧羊人”这一人物形象进行高度的概括,起到了开宗明义、提纲挈领的作用。

整体感知

文中的牧羊人都种了哪些树?他又是怎样种植橡树的?

种的树有:橡树、山毛榉、白桦树。

种植橡树的过程:先认真地挑选橡子,然后把装着橡子的袋子在水里泡一下,最后用铁棍在地上戳了一个坑,在坑里放进一颗橡子,再仔细埋上泥土。

整体感知

第一次遇见牧羊人的时候“我”看到了怎样的环境?

“那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区,在游人稀少的阿尔卑斯山地,做了一次旅行。这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上,稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。”

“那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。”

荒凉,贫瘠,干燥,人烟稀少

整体感知

用横线画出“我”三次踏上高原拜访牧羊人所看到的不同画面,填写下面表格,体会高原的变化。

与牧羊人的相遇 高原的环境

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

毫无生趣,村落成了废墟,环境恶劣。

乍一看好像没什么变化,但已萌发生机,树木已然成片,蔚然成林,看到了溪水。

一切都变了,连空气也不一样了,生机勃勃,成了一片沃土,人们搬了回来,生活幸福舒适。

整体感知

“是我见过的最了不起的奇迹”奇迹指什么?能在文中找到具体答案吗?

人们生活得幸福、舒适。树林留住了雨水和雪水,干涸已久的地里又冒出了泉水。……许多健康的男男女女,孩子们的笑声又开始在热闹的乡村聚会上飘荡。

三次见牧羊人

牧羊人的情况 高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

55岁,平和安静

荒地秃山,干旱无比

身体还硬朗,

种树养蜂

看到溪水,树木长高

87岁,信念坚定

充满生气,变得富饶

思考:

“我”与牧羊人三次见面的情形:

时间、地点、发生了什么事?

段落 时间 牧羊人的情况 高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

初遇牧羊人:那是1913年……第三天,我和牧羊人道了别;

被弃置的村庄,牧羊人的家

第2~12段

牧羊人:55岁,自信平和、平静……

高原:荒地秃山,干旱无比

再见牧羊人:第二年,第一次世界大战爆发了……牧羊人还活着……我从没见过他有任何动摇和怀疑,只有天知道这有多难;

第13~18段

绵延的森林

牧羊人:身体还硬朗,种树养蜂

高原:看见溪水,树木长高

最后一次相见:1945年6月,我最后一次见到植树的老人……

第19~21段

充满活力的田野

牧羊人:87岁,信念坚定

高原:充满生气,变得富裕

划分段落层次

第一部分(1):开门见山,作者对牧羊人慷慨

无私、不图回报精神的评价。

第二部分(2--20)以时间为顺序,写我和牧羊人

三次见面的情形以及高原上的变化。

第三部分(21)赞美老人坚强的毅力和无私奉献

的精神。

总

总

分

人物形象

要求,以“他是一个____的人”的形式说说你对牧羊人的认识。结合文中描写牧羊人的相关语句(包括直接描写和间接描写)

示例:

1、他是一个极为认真的人,无论对劳作,还是对生活。

从他挑选橡子的细节可以看出,他工作起来心无旁骛,

认认真真。

2、他是一个在生活中一丝不苟,不愿马虎度日的人。

如:“房间收拾得很整齐,餐具写得干干净净。地板上

没有一点儿灰尘,猎枪也上过油… …”

3、他是一个有顽强毅力、坚持默默奉献的人。从“战争

并没有扰乱他的生活。他一直在种树。种橡树,中山毛

榉,还种白桦树”可以看出。

4、他是一个沉默寡言的人。从“这个男人不爱说话,独自生活的人往往这样;我与他的几次见面,他话语都不多,基本是有问才答”可以看出。

......

·文章结尾段运用了哪种表达方式?有什么作用?

结尾段运用了议论、抒情的表达方式,作者抒发了对牧羊老人的敬佩之情,赞美了牧羊人的毅力和无私奉献的品质,在内容上突出了本文的中心,在结构上同开头段照应(首尾呼应),使文章结构严谨。

1.下面是文中两处描写环境的句子,请进行赏析。

(1)房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎枪也上过了油。炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。

写室内的环境,突出其洁净,侧面衬托牧羊人勤劳能干、做事认真仔细、干净利落的性格特征。

品味语言

(2)那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫。(提示:从修辞手法的角度赏析 )

运用了夸张和比喻的修辞,写出了阿尔卑斯山地恶劣的环境,为“我”继续向前走,寻找水源做铺垫,同时从侧面说明牧羊人植树是一项伟大的工程,衬托了牧羊人慷慨无私、坚持不懈的形象。

环境描写作用

①表现时代风貌, 展现风土人情。

②衬托人物心理,表现人物性格。

③深化主题。

④交代背景,渲染气氛。

⑤感染读者。

⑥推动故事情节的发展。

⑦交代故事发生的时间、地点。

(3)当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上天一样创造。

这句话告诉我们,只要心存美好的愿望,并长期不懈的努力去做,就一定可以改变恶劣的生存环境,人类的可悲命运会被最终改变。

(4)他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也仔细,几乎看不出来。

外貌描写(肖像描写),从中看出牧羊人的勤劳、认真的性格特征,也为下文他仔细地挑橡子的情节做铺垫。

外貌描写,也叫肖像描写,是对人物的容貌、身材、衣着打扮等进行的描写。

作用:通常是体现人物的性格特征,对人物形象起烘托作用;在结构上有引出下文、为下文做铺垫、点明主旨的作用。

2.根据要求,赏析下面句子中画横线的词。

(1)他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他轻轻地往坑里放一颗橡子,再仔细盖上泥土。(句子中画横线的词可不可以删去?说说你的看法。)

不可以删去,“轻轻”一词写出了牧羊人对橡子的爱惜,“仔细”一词写出了牧羊人盖泥土的认真劲;如果删掉,就不能表明牧羊人一心一意地把一百颗橡子都种了下去。

(2)在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万棵树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为其他原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树。(画横线的数词,有什么作用?)

通过数字的对比,具体地说明树苗成活不易,从侧面衬托了牧羊人植树的艰辛历程。

理解文章第一段

“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。”

高度赞扬了牧羊人的可贵品质,点明主旨,统摄全篇;引出下文对植树的牧羊人的描述,吸引读者, 激发读者的阅读兴趣。

思路点拨:

如果开篇即点题,首段的作用往往是总括全文,点明主旨,或者表达与主旨相关的某种感情,奠定感情基调;

如果开篇没有点题,那么首段的作用就是开启(引出)下文,与下文形成对照,或为下文做铺垫。

通过对比突出牧羊老人的巨大贡献,赞扬了他具有的顽强意志、坚忍不拔的毅力和默默无闻无私奉献的精神

归纳文章主题

课堂小结

本文通过对比的手法,突出牧羊老人的巨大贡献,赞扬了他具有的顽强意志、坚忍不拔的毅力和默默无闻无私奉献的精神。

老人用自己的勤劳善良创造了这片绿洲,以自己的坚毅顽强改变了荒山,以有限的生命创造了无限的价值,生命的意义在茫茫青山中得到无限扩张,他无私的品质值得我们永远敬佩!是老人执着地植树造林,防止水土流失的精神啊!这种东西不会随岁月的流逝,年龄的增长,老人的年迈、离开而消失。它将永远根植在我们心中,与山川共存,与日月同辉。

2022/10/6

37

作业:

看动画《植树的牧羊人》,写一篇观后感。

植树的牧羊人

让.乔诺

植

树

的

牧

羊

人

让·乔诺

授课老师:稻壳儿yoryi

让·乔诺

法国作家、电影编剧

长篇小说《屋顶上的轻骑兵》被改编成电影。

曾应征入伍,经历了残酷的第一次世界大战,由此坚定和平信念

作品:《人世之歌》《庞神三部曲》《屋顶上的轻骑兵》等

作者简介

《植树的牧羊人》作者是(让·乔诺),(法)国(作家)、(电影编剧)。

代表作《人世之歌》、《庞神三部曲》、《屋顶上的轻骑兵》和《一个郁郁寡欢的国王》。

作者简介

让·乔诺(1895~1970),生于法国普罗旺斯地区马诺斯克市,法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈场面后成为坚定的和平主义者。让·乔诺的作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是法国二十世纪最著名的作家之一。1932年获得法国荣誉勋章,1953年以全部作品获得摩纳哥王子奖,次年,入选为龚古尔学院成员。

写作背景

《植树的牧羊人》是法国作家让·乔诺用23年时间为我们写的震撼心灵的环保主题的故事,当这本书送到出版商手里时,仅仅有7页是打字机打出来的,其余全部是作家一笔一笔手写的。画家弗瑞德里克·拜克花费了5年时间以熏瞎一只眼睛为代价来完成这部作品的绘画。让·乔诺于1953年应美国一本杂志专题“你曾经见过的最非凡、难忘的人是谁?”的约稿而写的。编辑收到这部让人震撼的故事后,调查得知在普罗旺斯山区的小镇巴农的养老院没有死过名叫布菲的人,稿子就被退了回来。第二年在美国《Vogue》杂志上发表,之后在十多个国家翻译发表。《植树的牧羊人》是让·乔诺晚期的作品,是虚构的小说世界。虽然是虚构的故事,但主人公的精神鼓舞了很多人,为世界各地的森林再生作出了贡献。

朗读课文

1.通过对人物的语言、动作、神态等的描写体会形象,运用合适的语气、节奏朗读课文,把握全文感情基调的变化。

2.朗读中注意品味语句中重读的字词,体会词语蕴含的情感。

学习目标(1分钟)

①积累文中重点字词;

②整体感知内容,分析文中人物的形象;

③把握文章开头和结尾的作用,品析句子。

2022/10/6

8

栋 拣 戳

慷慨 帐篷 废墟

坍塌 呼啸 滚烫

张扬 溜达 琢磨

微薄 酬劳 硬朗

水渠 流淌 干涸

缝隙 薄荷

光秃秃 山毛榉 不毛之地

刨根问底 沉默寡言

dòng

jiǎn

chuō

kāng kǎi

字词闯关

peng

xū

guǎ

páo

jǔ

tū

fèng xì

bò he

hé

tǎng

qú

lang

chóu

bó

zuó mo

liū da

xiào

tān tā

zhāng yáng

词语解释

1、干涸:

2、坍塌:

3、废墟:

4、溜达:

5、琢磨:

建筑物或堆积物倒下来。

干枯,没有水。

城市、村庄遭受毁灭性破坏而变成的荒凉地方。

散步,闲走

思索,考虑

zuó mo

zhuó mó

1、(玉石等)雕刻和打磨

2、(指对文章等)进行加工使之精美

比喻追究底细,形容钻研的精神。

不长草的地方。

词语解释

6、不毛之地:

7、刨根问底:

8、沉默寡言:

指人不声不响,很少说话。

整体感知

课文写了一个什么故事?

一个孤独的农夫,数十年如一日,在荒原上种植着树木。最终,靠自己的体力与毅力,把荒凉的土地变成了美丽富饶的田园。

整体感知

本文是按什么顺序叙事的?请按这一顺序划分文章结构并概括段落大意。

按时间顺序——

第一部分(第1段):运用议论,对“牧羊人”这一形象进行高度概括,提挈全篇。

第二部分(第2—20段):记叙和描写“牧羊人”通过植树,使废墟变为绿洲的伟大壮举。

第三部分(第21段):通过议论,揭示主题,表达对老人的赞美之情。

整体感知

课文第一段的议论有什么作用?

用“慷慨无私,不图回报”“难得的好人”对下文出现的“牧羊人”这一人物形象进行高度的概括,起到了开宗明义、提纲挈领的作用。

整体感知

文中的牧羊人都种了哪些树?他又是怎样种植橡树的?

种的树有:橡树、山毛榉、白桦树。

种植橡树的过程:先认真地挑选橡子,然后把装着橡子的袋子在水里泡一下,最后用铁棍在地上戳了一个坑,在坑里放进一颗橡子,再仔细埋上泥土。

整体感知

第一次遇见牧羊人的时候“我”看到了怎样的环境?

“那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区,在游人稀少的阿尔卑斯山地,做了一次旅行。这里海拔一千二三百米,一眼望去,到处是荒地。光秃秃的山上,稀稀拉拉地长着一些野生的薰衣草。”

“那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出吼叫。”

荒凉,贫瘠,干燥,人烟稀少

整体感知

用横线画出“我”三次踏上高原拜访牧羊人所看到的不同画面,填写下面表格,体会高原的变化。

与牧羊人的相遇 高原的环境

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

毫无生趣,村落成了废墟,环境恶劣。

乍一看好像没什么变化,但已萌发生机,树木已然成片,蔚然成林,看到了溪水。

一切都变了,连空气也不一样了,生机勃勃,成了一片沃土,人们搬了回来,生活幸福舒适。

整体感知

“是我见过的最了不起的奇迹”奇迹指什么?能在文中找到具体答案吗?

人们生活得幸福、舒适。树林留住了雨水和雪水,干涸已久的地里又冒出了泉水。……许多健康的男男女女,孩子们的笑声又开始在热闹的乡村聚会上飘荡。

三次见牧羊人

牧羊人的情况 高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

55岁,平和安静

荒地秃山,干旱无比

身体还硬朗,

种树养蜂

看到溪水,树木长高

87岁,信念坚定

充满生气,变得富饶

思考:

“我”与牧羊人三次见面的情形:

时间、地点、发生了什么事?

段落 时间 牧羊人的情况 高原的情况

初遇牧羊人

再见牧羊人

最后一次相见

初遇牧羊人:那是1913年……第三天,我和牧羊人道了别;

被弃置的村庄,牧羊人的家

第2~12段

牧羊人:55岁,自信平和、平静……

高原:荒地秃山,干旱无比

再见牧羊人:第二年,第一次世界大战爆发了……牧羊人还活着……我从没见过他有任何动摇和怀疑,只有天知道这有多难;

第13~18段

绵延的森林

牧羊人:身体还硬朗,种树养蜂

高原:看见溪水,树木长高

最后一次相见:1945年6月,我最后一次见到植树的老人……

第19~21段

充满活力的田野

牧羊人:87岁,信念坚定

高原:充满生气,变得富裕

划分段落层次

第一部分(1):开门见山,作者对牧羊人慷慨

无私、不图回报精神的评价。

第二部分(2--20)以时间为顺序,写我和牧羊人

三次见面的情形以及高原上的变化。

第三部分(21)赞美老人坚强的毅力和无私奉献

的精神。

总

总

分

人物形象

要求,以“他是一个____的人”的形式说说你对牧羊人的认识。结合文中描写牧羊人的相关语句(包括直接描写和间接描写)

示例:

1、他是一个极为认真的人,无论对劳作,还是对生活。

从他挑选橡子的细节可以看出,他工作起来心无旁骛,

认认真真。

2、他是一个在生活中一丝不苟,不愿马虎度日的人。

如:“房间收拾得很整齐,餐具写得干干净净。地板上

没有一点儿灰尘,猎枪也上过油… …”

3、他是一个有顽强毅力、坚持默默奉献的人。从“战争

并没有扰乱他的生活。他一直在种树。种橡树,中山毛

榉,还种白桦树”可以看出。

4、他是一个沉默寡言的人。从“这个男人不爱说话,独自生活的人往往这样;我与他的几次见面,他话语都不多,基本是有问才答”可以看出。

......

·文章结尾段运用了哪种表达方式?有什么作用?

结尾段运用了议论、抒情的表达方式,作者抒发了对牧羊老人的敬佩之情,赞美了牧羊人的毅力和无私奉献的品质,在内容上突出了本文的中心,在结构上同开头段照应(首尾呼应),使文章结构严谨。

1.下面是文中两处描写环境的句子,请进行赏析。

(1)房间里收拾得很整齐,餐具洗得干干净净,地板上没有一点儿灰尘,猎枪也上过了油。炉子上,还煮着一锅热腾腾的汤。

写室内的环境,突出其洁净,侧面衬托牧羊人勤劳能干、做事认真仔细、干净利落的性格特征。

品味语言

(2)那是六月晴朗的一天,太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上,风吹得人东倒西歪。狂风呼啸着穿过破房子的缝隙,像一只饥饿的野兽发出的吼叫。(提示:从修辞手法的角度赏析 )

运用了夸张和比喻的修辞,写出了阿尔卑斯山地恶劣的环境,为“我”继续向前走,寻找水源做铺垫,同时从侧面说明牧羊人植树是一项伟大的工程,衬托了牧羊人慷慨无私、坚持不懈的形象。

环境描写作用

①表现时代风貌, 展现风土人情。

②衬托人物心理,表现人物性格。

③深化主题。

④交代背景,渲染气氛。

⑤感染读者。

⑥推动故事情节的发展。

⑦交代故事发生的时间、地点。

(3)当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上天一样创造。

这句话告诉我们,只要心存美好的愿望,并长期不懈的努力去做,就一定可以改变恶劣的生存环境,人类的可悲命运会被最终改变。

(4)他的衣服扣子缝得结结实实,补丁的针脚也仔细,几乎看不出来。

外貌描写(肖像描写),从中看出牧羊人的勤劳、认真的性格特征,也为下文他仔细地挑橡子的情节做铺垫。

外貌描写,也叫肖像描写,是对人物的容貌、身材、衣着打扮等进行的描写。

作用:通常是体现人物的性格特征,对人物形象起烘托作用;在结构上有引出下文、为下文做铺垫、点明主旨的作用。

2.根据要求,赏析下面句子中画横线的词。

(1)他停了下来,用铁棍在地上戳了一个坑。然后,他轻轻地往坑里放一颗橡子,再仔细盖上泥土。(句子中画横线的词可不可以删去?说说你的看法。)

不可以删去,“轻轻”一词写出了牧羊人对橡子的爱惜,“仔细”一词写出了牧羊人盖泥土的认真劲;如果删掉,就不能表明牧羊人一心一意地把一百颗橡子都种了下去。

(2)在这十万颗橡子中,有两万颗发了芽。而这两万棵树苗中,有将近一半,可能会被动物咬坏,或是因为其他原因死掉。剩下的一万棵树苗,会在这光秃秃的土地上扎根,长成大树。(画横线的数词,有什么作用?)

通过数字的对比,具体地说明树苗成活不易,从侧面衬托了牧羊人植树的艰辛历程。

理解文章第一段

“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。”

高度赞扬了牧羊人的可贵品质,点明主旨,统摄全篇;引出下文对植树的牧羊人的描述,吸引读者, 激发读者的阅读兴趣。

思路点拨:

如果开篇即点题,首段的作用往往是总括全文,点明主旨,或者表达与主旨相关的某种感情,奠定感情基调;

如果开篇没有点题,那么首段的作用就是开启(引出)下文,与下文形成对照,或为下文做铺垫。

通过对比突出牧羊老人的巨大贡献,赞扬了他具有的顽强意志、坚忍不拔的毅力和默默无闻无私奉献的精神

归纳文章主题

课堂小结

本文通过对比的手法,突出牧羊老人的巨大贡献,赞扬了他具有的顽强意志、坚忍不拔的毅力和默默无闻无私奉献的精神。

老人用自己的勤劳善良创造了这片绿洲,以自己的坚毅顽强改变了荒山,以有限的生命创造了无限的价值,生命的意义在茫茫青山中得到无限扩张,他无私的品质值得我们永远敬佩!是老人执着地植树造林,防止水土流失的精神啊!这种东西不会随岁月的流逝,年龄的增长,老人的年迈、离开而消失。它将永远根植在我们心中,与山川共存,与日月同辉。

2022/10/6

37

作业:

看动画《植树的牧羊人》,写一篇观后感。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首