12.醉翁亭记 课件

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

创设情境,导入新课

庆历四年滕子京“谪守巴陵郡”,范仲淹庆历五年被贬邓州,欧阳修也在庆历五年被贬滁州,我们知道范仲淹在被贬的第二年也就是庆历六年写下了传诵千古的名篇《岳阳楼记》,寄托了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负;巧的是同一年欧阳修也在滁州写下了另一千古名篇——《醉翁亭记》,今天就让我们一起欣赏这篇美文吧!

12 醉翁亭记

第一课时

教学目标:

1.积累文言词语,掌握一些常用实词的词义和重要虚词的用法。

2.体会作者寄情山水与民同乐的情怀。

3.感受文章流畅婉转、抑扬错落的语言风格。

教学重难点:

1.作者游览山水的乐趣及与民同乐的情怀。

2.“乐”为主线,前呼后应,严谨的结构。

3.散中有整、别具一格、错落有致的句式。

欧阳修(1007—1072), 字永叔,自号醉翁,晚年又号六一居士,谥号文忠,世称欧阳文忠公,吉州永丰(今属江西)人。北宋文学家,“唐宋八大家”之一。欧阳修是北宋诗文革新运动的领导者。后人将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称为“千古文章四大家”。

作者简介

预习资料速查

欧阳修因支持韩琦、范仲淹等人领导的革新运动而遭到保守派的排挤。革新运动失败后,欧阳修被贬到滁州。《醉翁亭记》就是其任滁州知州时写的。欧阳修在滁州宽简施治,大力发展生产,使当地人过上了和平安定的生活,而且滁州又有令人陶醉的山水,这些都使欧阳修感到无比快慰。但是当时的北宋王朝政治昏暗,奸邪当道,有志改革图强的人纷纷受到打击,国家的积弊不能消除,国力日益衰弱,这又使他感到忧虑和痛苦。

背景资料

预习资料速查

预习资料速查

知识链接

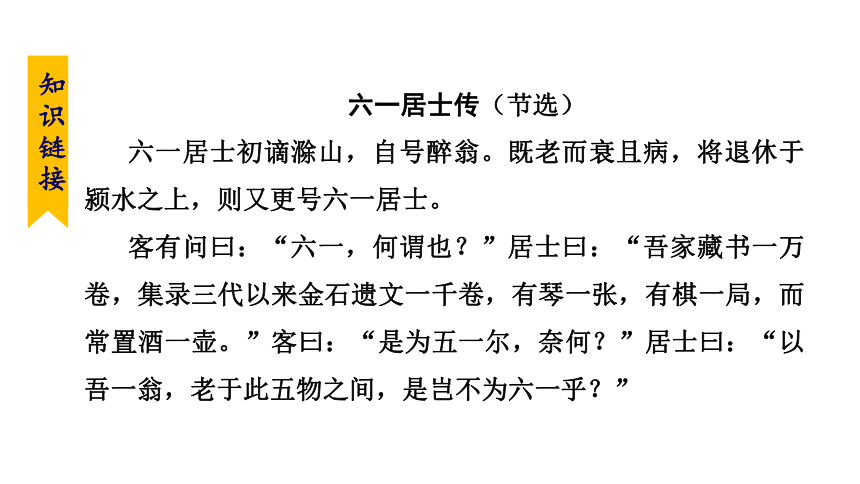

六一居士传(节选)

六一居士初谪滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士。

客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

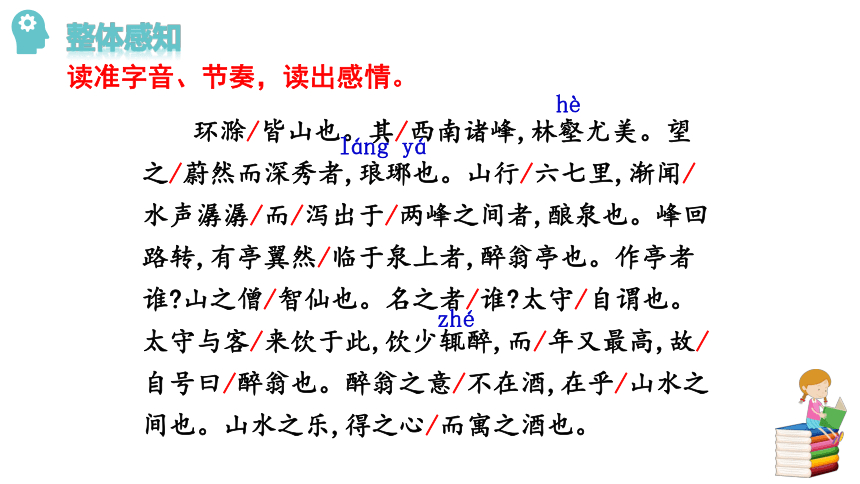

读准字音、节奏,读出感情。

环滁/皆山也。其/西南诸峰,林壑尤美。望之/蔚然而深秀者,琅琊也。山行/六七里,渐闻/水声潺潺/而/泻出于/两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然/临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁 山之僧/智仙也。名之者/谁 太守/自谓也。太守与客/来饮于此,饮少辄醉,而/年又最高,故/自号曰/醉翁也。醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也。山水之乐,得之心/而寓之酒也。

整体感知

hè

láng yá

zhé

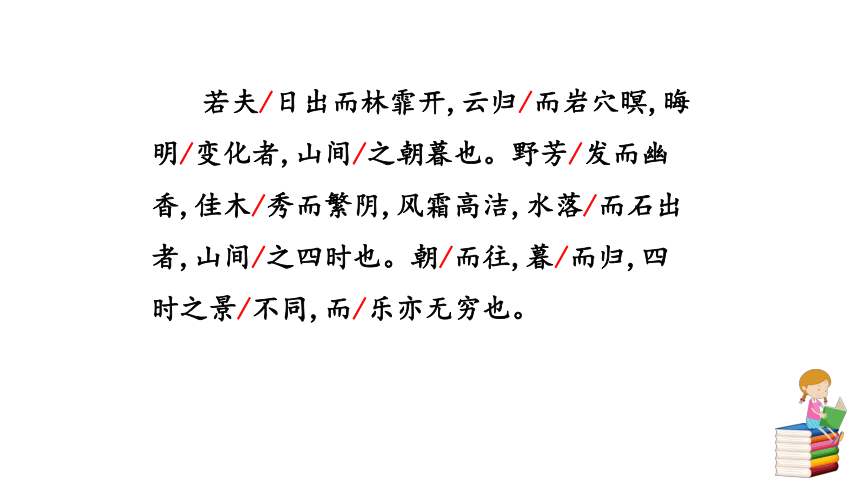

若夫/日出而林霏开,云归/而岩穴暝,晦明/变化者,山间/之朝暮也。野芳/发而幽香,佳木/秀而繁阴,风霜高洁,水落/而石出者,山间/之四时也。朝/而往,暮/而归,四时之景/不同,而/乐亦无穷也。

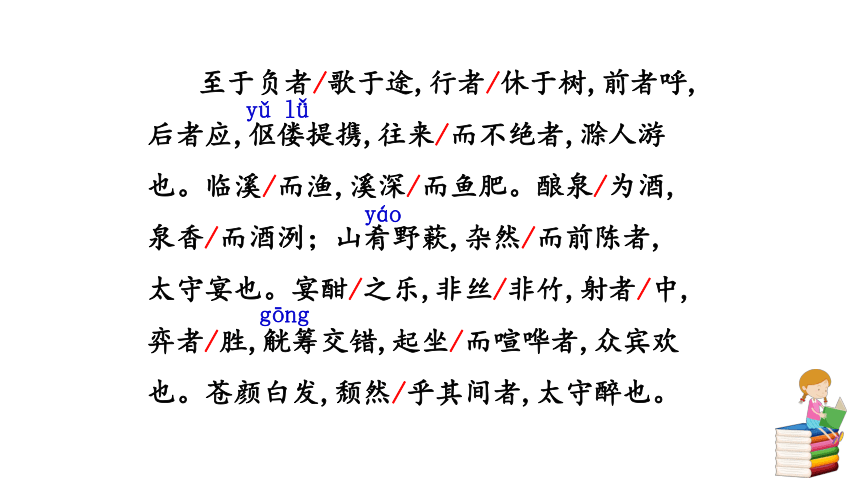

至于负者/歌于途,行者/休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来/而不绝者,滁人游也。临溪/而渔,溪深/而鱼肥。酿泉/为酒,泉香/而酒洌;山肴野蔌,杂然/而前陈者,太守宴也。宴酣/之乐,非丝/非竹,射者/中,弈者/胜,觥筹交错,起坐/而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然/乎其间者,太守醉也。

yǔ lǚ

yáo

gōng

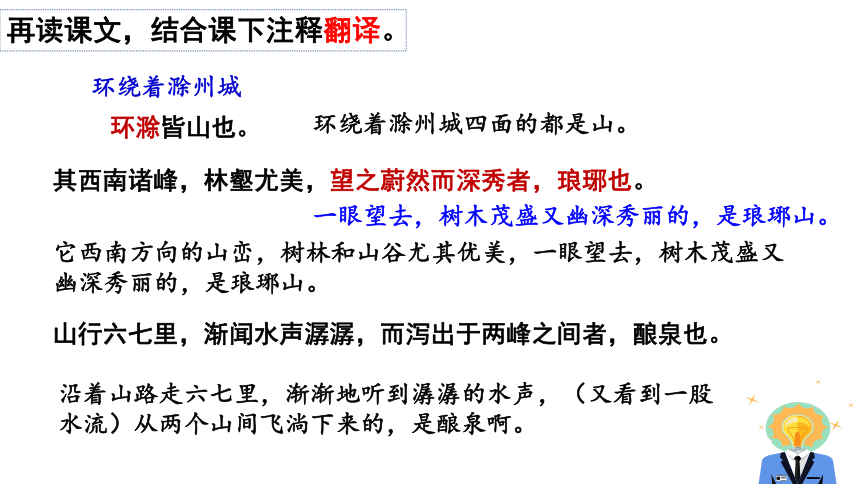

环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。

环绕着滁州城

一眼望去,树木茂盛又幽深秀丽的,是琅琊山。

再读课文,结合课下注释翻译。

环绕着滁州城四面的都是山。

它西南方向的山峦,树林和山谷尤其优美,一眼望去,树木茂盛又

幽深秀丽的,是琅琊山。

沿着山路走六七里,渐渐地听到潺潺的水声,(又看到一股

水流)从两个山间飞淌下来的,是酿泉啊。

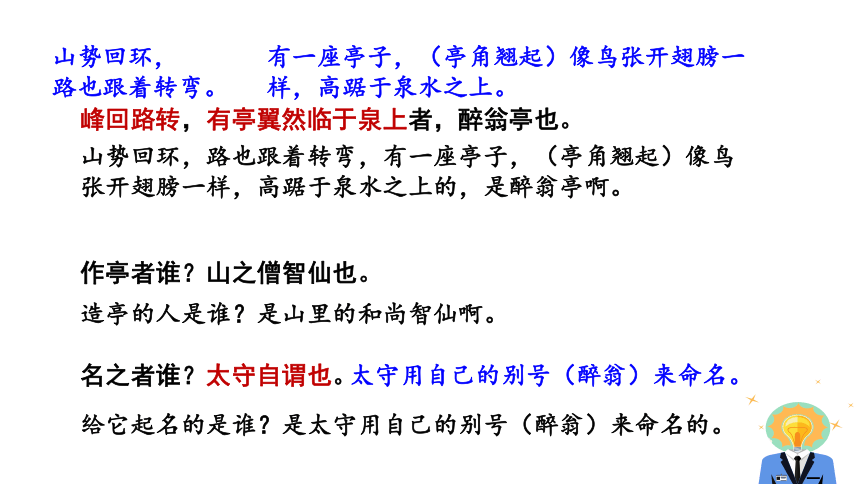

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守用自己的别号(醉翁)来命名。

山势回环,

路也跟着转弯。

有一座亭子,(亭角翘起)像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上。

山势回环,路也跟着转弯,有一座亭子,(亭角翘起)像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上的,是醉翁亭啊。

造亭的人是谁?是山里的和尚智仙啊。

给它起名的是谁?是太守用自己的别号(醉翁)来命名的。

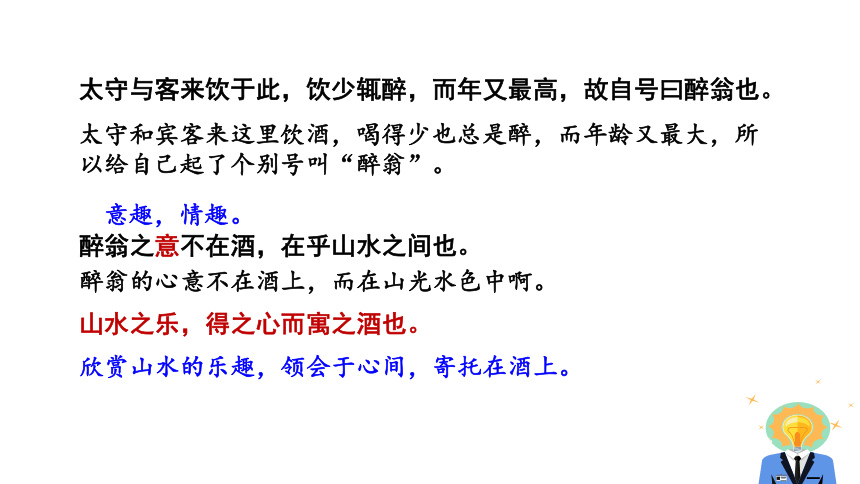

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

欣赏山水的乐趣,领会于心间,寄托在酒上。

意趣,情趣。

太守和宾客来这里饮酒,喝得少也总是醉,而年龄又最大,所以给自己起了个别号叫“醉翁”。

醉翁的心意不在酒上,而在山光水色中啊。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

云雾聚拢,山谷就显得昏暗了。

树林里的雾气散开

意思是朝则自暗而明,暮则自明而暗,或暗或明,变化不一。

要说那太阳出来,树林里的雾气散开,云雾聚拢,山谷就显得

昏暗,这明暗交替变化的景象,就是山中的早晨和晚上。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间

之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

指天高气爽,霜色洁白。

野花开放,有一股清幽的香味。

好的树木枝叶繁茂,形成浓郁的绿荫。

野花开放,有一股清幽的香味,好的树木枝叶繁茂,形成浓荫的绿荫,天高气爽,霜色洁白,水流减少,石头裸露,这是山中的四季景色啊。

早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,而那快乐也是无穷无尽的。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,

往来而不绝者,滁人游也。

背着东西的人

老年人弯着腰走,小孩子由大人领着走,这里指老老少少的行人。

在树下休息的人

至于背着东西的人在路上歌唱,走路的人在树下休息,前面的呼喊,后面的应答,老人弯着腰走,小孩子由大人领着走,来来往往,络绎不绝的,是滁州人们的出游啊。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,

杂然而前陈者,太守宴也。

清

野味野菜

陈列,摆开。

到溪边来钓鱼,溪水深鱼儿肥;用泉水来酿酒,泉水甜酒水清,野味野菜,杂七杂八摆开在面前的,是太守的酒宴啊。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧

哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

宴中欢饮的乐趣,不在于音乐。

酒杯和酒筹交互错杂

苍老的容颜

这里指投壶,宴饮时的一种游戏。

醉倒在众人中间

下棋

脸色苍老,头发花白,醉倒在众人中间的人,是太守喝醉了。

宴中欢饮的乐趣,不在于音乐,投壶的投中了,下棋的下赢了,酒杯和酒筹交互错杂,起来坐下大声喧哗,是众位宾客快乐的样子。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

指禽鸟在高处低处鸣叫

形容枝叶茂密成荫

以游人的快乐为快乐

然而鸟儿(只)知道山林的乐趣,却不知道游人的乐趣;游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以他们的快乐为快乐啊。

不久夕阳落到西山上,人的影子散乱一地,是太守回去,宾客跟从啊。

树林茂密荫蔽,上下一片叫声,是游人走后鸟儿在欢唱啊。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

为,是。

醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这事的人。

庐陵郡,就是吉州(今江西吉安)。

醉了能和他们一起快乐,醒来能够用文章记述这事的人,是太守啊。

太守是谁?就是庐陵人欧阳修啊。

滁( ) 琅琊( )

潺( )潺 酿( )泉 辄( )

岩穴暝( ) 朝( )而往

伛偻( ) 射者中( ) 阴翳( )

觥( )筹交错 酒liè( )

yì( )者胜 林hè( ) 野sù( )

chú

必考字词梳理

重点字

lánɡ yá

chán

niànɡ

zhé

mínɡ

zhāo

yǔ lǚ

zhònɡ

yì

ɡōnɡ

洌

弈

壑

蔌

一词多义

必考字词梳理

佳木秀而繁阴( )

望之蔚然而深秀者( )

秀丽,形容词

茂盛,形容词

1. 秀

不能名其一处也( )

名之者谁( )

命名,动词

说出,动词

2. 名

必考字词梳理

醉翁之意不在酒( )

目似瞑,意暇甚( )

4. 意

与君离别意( )

意趣,情趣,名词

神情,名词

情意,名词

有亭翼然临于泉上者( )

把酒临风( )

3. 临

临溪而渔( )

居高面下,动词

迎着,动词

靠近,动词

必考字词梳理

6. 乐

山水之乐( )

游人去而禽鸟乐也( )

而不知太守之乐其乐也(

)

乐趣,名词

第一个乐: 以……为乐,形容词的意动用法;第二个乐:快乐,名词

欢乐、高兴,动词

云归而岩穴暝( )

太守归而宾客从也( )

回去,动词

聚拢,动词

5. 归

而年又最高( )

日出而林霏开( )

朝而往,暮而归( )

四时之景不同,而乐亦无穷也( )

溪深而鱼肥( )

而不知人之乐( )

连词,表递进

必考字词梳理

7. 而

名之者谁( )

醉翁之意不在酒( )

8. 之

连词,表顺承

两个“而”均为连词,表修饰

连词,表因果

连词,表并列

连词,表转折

代词,它

助词,的

古今异义

必考字词梳理

1. 醉翁之意不在酒( )

2. 非丝非竹( )

3. 射者中, 弈者胜(

)

古义:意趣,情趣;今义:心愿,意向

古义:管乐器;今义:竹子

古义: 投壶, 一种游戏;

今义:液体受到压力通过小孔迅速挤出

词类活用

必考字词梳理

1. 名之者谁( )

2. 太守宴也( )

3. 而不知太守之乐其乐也( )

4. 山行六七里( )

5. 杂然而前陈者( )

6. 有亭翼然临于泉上者( )

7. 故自号曰醉翁也( )

名词作动词,命名

名词作动词,设宴

形容词的意动用法,以……为乐

名词作状语,沿着山路

方位名词作状语,在面前

名词作状语,像鸟张开翅膀

名词作动词,取别号。

文言句式

必考字词梳理

1. 判断句

(1)环滁皆山也( )

(2)望之蔚然而深秀者,琅琊也

( )

(3)泻出于两峰之间者,酿泉也

( )

(4)有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也

( )

“……也”,表判断

“……者……也”,表判断

“……者……也”,表判断

“……者……也”,表判断

必考字词梳理

2. 省略句

得之心而寓之酒也( )

3. 倒装句

(1) 泻出于两峰之间者(

)

(2) 负者歌于途,行者休于树(

)

两个“之”后省略介词“于”

“于两峰之间”为后置状语,本应在“泻出”前面,即“于两峰之间泻出者”

“于途”“于树”为后置状语,本应在“歌”“休”的前面,即 “负者于途歌,行者于树休”

必考字词梳理

(3) 醒能述以文者

(

)

(4) 有亭翼然临于泉上者

(

)

“以文”为后置状语,本应在“述”的前面,即“醒能以文述者”

“翼然临于泉上”是“亭”的后置定语,本应在“亭”的前面,即“有翼然临于泉上亭者”

名句积累

必考字词梳理

1. 醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

2. 野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

3. 前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

4. 然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

从第一段中找出奠定全文感情 基调的句子,说说醉翁亭所在 地琅琊山有着怎样醉人的景色。

本文在表达方式上融合了记叙、描写、抒情和议论。在文中找出一处议论句,用自己的话说说作者因何而乐。

景之醉

情之乐

人之活动

本文使用了21 个“也”和25 个“而”, 赏析其好处。

虚词运用

预习思考问题

作者在第三段中描绘了哪

些与人有关的画面?

2

导思

1

导思

3

导思

4

关键词:与民同乐

带着问题读课文

导思

课文初读感知

读法指导

①朗读此文要把握文章的思想内容。

②第①段中“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也”,朗读时可以用舒缓的语调读出作者陶醉其中的感情。

③第③段中“苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也”,朗读时要用低沉缓慢的语调读出乐中含悲的复杂感情。

课文初读感知

文章脉络

第一部分(①):写醉翁亭周边的自然环境以及亭名的由来,引出醉翁寄情山水的乐趣。

第二部分(②):描写山间朝暮变化和四季不同的景色。

周围环境

命名缘由

醉翁亭

山水之乐

朝暮之景

四时之景

醉翁亭

出游之乐

课文初读感知

第三部分(③):写游人、众宾、太守之乐。以醉翁亭的美丽风光为背景,描写了一幅太守与民同乐图。

第四部分(④):写太守醉游归来,自得其乐。

滁人游

太守宴

众宾欢

太守醉

游乐图

游山玩水、与民同乐

禽鸟右→知→山林之乐

游人→知→从太守游而乐

太守→知→与民同乐

归去

点明主旨

课文整体感知

1. 这篇文章主要写了什么内容?

主要描写了醉翁亭周围的秀丽环境和自然风光,勾勒出一幅太守与民同乐的图画。

课文整体感知

2. 作者是围绕什么主题来写的?表达了什么感情?

作者围绕“与民同乐”这个主题来写,抒发了他对自然风光的喜爱之情,表现了他的政治理想和他寄情山水以排遣抑郁的复杂感情。

醉翁亭记

板书设计

醉翁亭

风景画

风俗画

醉而归

环境:环滁皆山→琅琊山→酿泉→有亭翼然

由来:作亭者→名之者→命名之意

朝暮之景→四时之景→总结为“乐亦无穷”

滁人游→太守宴→众宾欢→太守醉

太守归,宾客从→游人去,禽鸟乐

→醉同乐,醒述文

引入

山水乐

宴酣乐

太守乐

寄情山水

与民同乐

12 醉翁亭记

第二课时

导入

欧阳修被贬为滁州太守后,心情郁闷,经常去滁州西南的琅琊山饮酒抒怀,并与山寺内的住持智仙和尚结为莫逆之交。智仙为方便好友游访,便在半山腰修建了一座亭子,供欧阳修休息、饮酒。欧阳修用自己的别号“醉翁”为这座亭子命名。后来,便写了《醉翁亭记》。

导入

本文是庆历六年作者因支持范仲淹的政治改革被贬为滁州太守时写的。文章极其生动地描写了醉翁亭的秀丽环境和变化多姿的自然风光,并勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治理想和娱情山水以排遣抑郁的复杂感情。让我们一起走进作者的内心世界,去体会他的真实感受。

导

课文细读品味

1.第1段作者是按什么顺序来描写景物的,有何作用?

①作者运用移步换景的方法,从整体到局部、由远及近,用“望”“行”和“路转”,把读者的视线由“林壑尤美”的西南诸峰,引向“蔚然而深秀”的琅琊山,再到“泻出于两峰之间”的酿泉,最后推出“醉翁亭”。

②作用:逐步交代清楚醉翁亭的地理位置和自然环境;将醉翁亭置于大的环境中,通过层层烘托,突出醉翁亭的美,起到引人入胜的效果。

课文细读品味

2.从第3段滁人出游的场面描写中,你能感受到什么?为什么先从滁人游写起?

滁州百姓生活安定富足,太守治理有方,政绩斐然。

滁州人如此兴高采烈地出游是因为生活安定富足,这与太守的励精图治有关,为后面的场面描写做铺垫,引出了太守醉。

课文细读品味

3.太守宴上,乐主要表现在哪些方面?

太守宴“乐”之一:临溪而渔,酿泉为酒,食肥鱼,饮美酒。

太守宴“乐”之二:就地取材,食野味菜蔬。

太守宴“乐”之三:投壶、下棋、觥筹交错。

课文细读品味

4.贯穿全文的主线是“乐”,描写太守时又着眼于一个“醉”字,作者是怎样把“醉” 与“乐”统一起来的?

“醉”与“乐”是统一的, “醉”是表象,“乐”是实质,写“醉”正是为了写“乐”。作者写出了山中朝暮和四时之景并点出“乐亦无穷”,但这种乐趣是人人都能体会到的,还不算奇。待到“滁人游” “太守宴” “众宾欢”时, “乐”的内涵就加深了。因为享受山水之乐的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,表现了“与民同乐”的乐趣。文中用“太守醉”结束欢乐场面,说明“醉翁之意”何止“在乎山水之间”,同时也在于一州之人。到全文结尾处,更用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来,画龙点睛般地勾勒出全文的主旨。

1.[发散思维] 范仲淹的《岳阳楼记》和欧阳修的《醉翁亭记》同是千古传诵、脍炙人口的名篇,请你仔细阅读两篇文章,从不同角度比较二者的异同。

相同点:

①主题相同:表达的都是一种忧国忧民、以民以国(君)为重的情感。

②表现手法相同:都运用了借景抒情的表现手法,情景交融。

课文全篇探究

不同点:

①表达方式不同:《岳阳楼记》是直抒胸臆,作者直接道出了“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟,并以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”明确抒发了自己的政治抱负。而《醉翁亭记》是含蓄委婉且深沉的,作者把“与民同乐”的爱民情怀融入到了对山水风光和滁人出游的描写叙述中。

②语言风格不同:《岳阳楼记》在语言上多用四字短语,读来朗朗上口;《醉翁亭记》则多用长句,特别是用了21 个“也”字,使文章读起来抑扬顿挫、和谐悦耳。

课文全篇探究

③结构特色不同:《岳阳楼记》先扼要记事再借景抒情,最后精辟议论,点明主旨,从而使得文章结构严密,行文曲折多变,条理清晰而有波澜,引人入胜。《醉翁亭记》则以“乐”字提挈全篇、贯穿全文,使文章环环相扣,同时巧妙地运用了悬念和照应,一气呵成,形成了严谨而完整的艺术构架。

课文全篇探究

1.写景与抒情相结合。

对于一篇游记而言,可谓“一切景语皆情语”,如“若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也……而乐亦无穷也”,写醉翁亭四周朝暮、四时的不同景色,是为了突出“乐亦无穷”,并借此表达作者寄情山水的意趣。

归纳总结

特色总结

2.语言优美,骈散结合。

本文在语言上给人印象最深的就是那21 个“也”字和25 个“而”字,这在古代散文中极为少见。让人惊叹的是大量“也”“而”的使用并没有使文章显得拖沓呆板,反而产生了一种独特的语言美。“也”加强了语句的节奏感,使委婉的抒情气氛更浓烈,使行文潇洒自如;“而”使文章舒缓自如而抑扬有致,使作者悠然自得的姿态得以充分表现。另外本文散中有整的句式,显得错落有致,节奏感强,读来抑扬顿挫,别有韵味。

归纳总结

3.由远到近,移步换景。

第①段作者并没有一开始就写醉翁亭,而是运用移步换景的写法。先从远处落笔,写“环滁皆山也”,这是站在滁州城远望所见。接着作者牵着读者的视线“望”“林壑尤美”的西南诸峰。随后读者跟着作者的脚步来到“蔚然而深秀”的琅琊山,这时景物越来越近,越来越清晰,离醉翁亭也越来越近,“山行六七里”之后,便到达酿泉。最后描写醉翁亭。这种写法既交代了醉翁亭周围的环境,又使得景物具有层次感。

归纳总结

原文:是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而 不厌。以其不争,故天下莫能与之争。

——《道德经·第六十六章》

课文拓展积累

国学经典

译文:因此,圣人要想统治人民,就必须言辞谦下;要想领导人民,就必须把自己的利益放在人民的利益之后。因此,圣人虽然居于人民之上,而人民并不感到负担沉重;居于人民之前,而人民并不感到受害。因此,天下的人民都乐意拥戴(他)而不厌弃(他)。因为他不与人民相争,所以天下没有人能和他相争。

课文拓展积累

投壶游戏

投壶是中国古代士大夫宴饮时进行的一种投掷游戏,是一项从容安详、讲究礼节的活动。春秋战国时期,诸侯宴请宾客时的礼仪之一就是请客人射箭。那时,成年男子不会射箭被视为耻辱,主人请客人射箭,客人是不能推辞的。后来,有的客人确实不会射箭,就用把箭向壶里投代替。

传统文化

课文拓展积累

久而久之,投壶就成为宴饮时的一种游戏。投壶在战国时得到很大发展,当时的文者倾向于内心修养,投壶这项活动,正满足了他们的需要。秦汉以后,投壶在士大夫阶层中盛行不衰,每逢宴饮,必有“雅歌投壶”的节目助兴。宋代司马光曾著有《投壶新格》一书,详细记载了壶具的尺寸、投矢的名目和计分方法。宋代以后,投壶游戏逐渐衰落下去,不再像汉唐那样盛行,仅断断续续地在士大夫中进行。

课文拓展积累

创设情境,导入新课

庆历四年滕子京“谪守巴陵郡”,范仲淹庆历五年被贬邓州,欧阳修也在庆历五年被贬滁州,我们知道范仲淹在被贬的第二年也就是庆历六年写下了传诵千古的名篇《岳阳楼记》,寄托了自己“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负;巧的是同一年欧阳修也在滁州写下了另一千古名篇——《醉翁亭记》,今天就让我们一起欣赏这篇美文吧!

12 醉翁亭记

第一课时

教学目标:

1.积累文言词语,掌握一些常用实词的词义和重要虚词的用法。

2.体会作者寄情山水与民同乐的情怀。

3.感受文章流畅婉转、抑扬错落的语言风格。

教学重难点:

1.作者游览山水的乐趣及与民同乐的情怀。

2.“乐”为主线,前呼后应,严谨的结构。

3.散中有整、别具一格、错落有致的句式。

欧阳修(1007—1072), 字永叔,自号醉翁,晚年又号六一居士,谥号文忠,世称欧阳文忠公,吉州永丰(今属江西)人。北宋文学家,“唐宋八大家”之一。欧阳修是北宋诗文革新运动的领导者。后人将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称为“千古文章四大家”。

作者简介

预习资料速查

欧阳修因支持韩琦、范仲淹等人领导的革新运动而遭到保守派的排挤。革新运动失败后,欧阳修被贬到滁州。《醉翁亭记》就是其任滁州知州时写的。欧阳修在滁州宽简施治,大力发展生产,使当地人过上了和平安定的生活,而且滁州又有令人陶醉的山水,这些都使欧阳修感到无比快慰。但是当时的北宋王朝政治昏暗,奸邪当道,有志改革图强的人纷纷受到打击,国家的积弊不能消除,国力日益衰弱,这又使他感到忧虑和痛苦。

背景资料

预习资料速查

预习资料速查

知识链接

六一居士传(节选)

六一居士初谪滁山,自号醉翁。既老而衰且病,将退休于颍水之上,则又更号六一居士。

客有问曰:“六一,何谓也?”居士曰:“吾家藏书一万卷,集录三代以来金石遗文一千卷,有琴一张,有棋一局,而常置酒一壶。”客曰:“是为五一尔,奈何?”居士曰:“以吾一翁,老于此五物之间,是岂不为六一乎?”

读准字音、节奏,读出感情。

环滁/皆山也。其/西南诸峰,林壑尤美。望之/蔚然而深秀者,琅琊也。山行/六七里,渐闻/水声潺潺/而/泻出于/两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然/临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁 山之僧/智仙也。名之者/谁 太守/自谓也。太守与客/来饮于此,饮少辄醉,而/年又最高,故/自号曰/醉翁也。醉翁之意/不在酒,在乎/山水之间也。山水之乐,得之心/而寓之酒也。

整体感知

hè

láng yá

zhé

若夫/日出而林霏开,云归/而岩穴暝,晦明/变化者,山间/之朝暮也。野芳/发而幽香,佳木/秀而繁阴,风霜高洁,水落/而石出者,山间/之四时也。朝/而往,暮/而归,四时之景/不同,而/乐亦无穷也。

至于负者/歌于途,行者/休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来/而不绝者,滁人游也。临溪/而渔,溪深/而鱼肥。酿泉/为酒,泉香/而酒洌;山肴野蔌,杂然/而前陈者,太守宴也。宴酣/之乐,非丝/非竹,射者/中,弈者/胜,觥筹交错,起坐/而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然/乎其间者,太守醉也。

yǔ lǚ

yáo

gōng

环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。

环绕着滁州城

一眼望去,树木茂盛又幽深秀丽的,是琅琊山。

再读课文,结合课下注释翻译。

环绕着滁州城四面的都是山。

它西南方向的山峦,树林和山谷尤其优美,一眼望去,树木茂盛又

幽深秀丽的,是琅琊山。

沿着山路走六七里,渐渐地听到潺潺的水声,(又看到一股

水流)从两个山间飞淌下来的,是酿泉啊。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守用自己的别号(醉翁)来命名。

山势回环,

路也跟着转弯。

有一座亭子,(亭角翘起)像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上。

山势回环,路也跟着转弯,有一座亭子,(亭角翘起)像鸟张开翅膀一样,高踞于泉水之上的,是醉翁亭啊。

造亭的人是谁?是山里的和尚智仙啊。

给它起名的是谁?是太守用自己的别号(醉翁)来命名的。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

欣赏山水的乐趣,领会于心间,寄托在酒上。

意趣,情趣。

太守和宾客来这里饮酒,喝得少也总是醉,而年龄又最大,所以给自己起了个别号叫“醉翁”。

醉翁的心意不在酒上,而在山光水色中啊。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

云雾聚拢,山谷就显得昏暗了。

树林里的雾气散开

意思是朝则自暗而明,暮则自明而暗,或暗或明,变化不一。

要说那太阳出来,树林里的雾气散开,云雾聚拢,山谷就显得

昏暗,这明暗交替变化的景象,就是山中的早晨和晚上。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间

之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

指天高气爽,霜色洁白。

野花开放,有一股清幽的香味。

好的树木枝叶繁茂,形成浓郁的绿荫。

野花开放,有一股清幽的香味,好的树木枝叶繁茂,形成浓荫的绿荫,天高气爽,霜色洁白,水流减少,石头裸露,这是山中的四季景色啊。

早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,而那快乐也是无穷无尽的。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,

往来而不绝者,滁人游也。

背着东西的人

老年人弯着腰走,小孩子由大人领着走,这里指老老少少的行人。

在树下休息的人

至于背着东西的人在路上歌唱,走路的人在树下休息,前面的呼喊,后面的应答,老人弯着腰走,小孩子由大人领着走,来来往往,络绎不绝的,是滁州人们的出游啊。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,

杂然而前陈者,太守宴也。

清

野味野菜

陈列,摆开。

到溪边来钓鱼,溪水深鱼儿肥;用泉水来酿酒,泉水甜酒水清,野味野菜,杂七杂八摆开在面前的,是太守的酒宴啊。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧

哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

宴中欢饮的乐趣,不在于音乐。

酒杯和酒筹交互错杂

苍老的容颜

这里指投壶,宴饮时的一种游戏。

醉倒在众人中间

下棋

脸色苍老,头发花白,醉倒在众人中间的人,是太守喝醉了。

宴中欢饮的乐趣,不在于音乐,投壶的投中了,下棋的下赢了,酒杯和酒筹交互错杂,起来坐下大声喧哗,是众位宾客快乐的样子。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

指禽鸟在高处低处鸣叫

形容枝叶茂密成荫

以游人的快乐为快乐

然而鸟儿(只)知道山林的乐趣,却不知道游人的乐趣;游人知道跟着太守游玩的乐趣,却不知道太守以他们的快乐为快乐啊。

不久夕阳落到西山上,人的影子散乱一地,是太守回去,宾客跟从啊。

树林茂密荫蔽,上下一片叫声,是游人走后鸟儿在欢唱啊。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

为,是。

醉了能够同大家一起欢乐,醒来能够用文章记述这事的人。

庐陵郡,就是吉州(今江西吉安)。

醉了能和他们一起快乐,醒来能够用文章记述这事的人,是太守啊。

太守是谁?就是庐陵人欧阳修啊。

滁( ) 琅琊( )

潺( )潺 酿( )泉 辄( )

岩穴暝( ) 朝( )而往

伛偻( ) 射者中( ) 阴翳( )

觥( )筹交错 酒liè( )

yì( )者胜 林hè( ) 野sù( )

chú

必考字词梳理

重点字

lánɡ yá

chán

niànɡ

zhé

mínɡ

zhāo

yǔ lǚ

zhònɡ

yì

ɡōnɡ

洌

弈

壑

蔌

一词多义

必考字词梳理

佳木秀而繁阴( )

望之蔚然而深秀者( )

秀丽,形容词

茂盛,形容词

1. 秀

不能名其一处也( )

名之者谁( )

命名,动词

说出,动词

2. 名

必考字词梳理

醉翁之意不在酒( )

目似瞑,意暇甚( )

4. 意

与君离别意( )

意趣,情趣,名词

神情,名词

情意,名词

有亭翼然临于泉上者( )

把酒临风( )

3. 临

临溪而渔( )

居高面下,动词

迎着,动词

靠近,动词

必考字词梳理

6. 乐

山水之乐( )

游人去而禽鸟乐也( )

而不知太守之乐其乐也(

)

乐趣,名词

第一个乐: 以……为乐,形容词的意动用法;第二个乐:快乐,名词

欢乐、高兴,动词

云归而岩穴暝( )

太守归而宾客从也( )

回去,动词

聚拢,动词

5. 归

而年又最高( )

日出而林霏开( )

朝而往,暮而归( )

四时之景不同,而乐亦无穷也( )

溪深而鱼肥( )

而不知人之乐( )

连词,表递进

必考字词梳理

7. 而

名之者谁( )

醉翁之意不在酒( )

8. 之

连词,表顺承

两个“而”均为连词,表修饰

连词,表因果

连词,表并列

连词,表转折

代词,它

助词,的

古今异义

必考字词梳理

1. 醉翁之意不在酒( )

2. 非丝非竹( )

3. 射者中, 弈者胜(

)

古义:意趣,情趣;今义:心愿,意向

古义:管乐器;今义:竹子

古义: 投壶, 一种游戏;

今义:液体受到压力通过小孔迅速挤出

词类活用

必考字词梳理

1. 名之者谁( )

2. 太守宴也( )

3. 而不知太守之乐其乐也( )

4. 山行六七里( )

5. 杂然而前陈者( )

6. 有亭翼然临于泉上者( )

7. 故自号曰醉翁也( )

名词作动词,命名

名词作动词,设宴

形容词的意动用法,以……为乐

名词作状语,沿着山路

方位名词作状语,在面前

名词作状语,像鸟张开翅膀

名词作动词,取别号。

文言句式

必考字词梳理

1. 判断句

(1)环滁皆山也( )

(2)望之蔚然而深秀者,琅琊也

( )

(3)泻出于两峰之间者,酿泉也

( )

(4)有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也

( )

“……也”,表判断

“……者……也”,表判断

“……者……也”,表判断

“……者……也”,表判断

必考字词梳理

2. 省略句

得之心而寓之酒也( )

3. 倒装句

(1) 泻出于两峰之间者(

)

(2) 负者歌于途,行者休于树(

)

两个“之”后省略介词“于”

“于两峰之间”为后置状语,本应在“泻出”前面,即“于两峰之间泻出者”

“于途”“于树”为后置状语,本应在“歌”“休”的前面,即 “负者于途歌,行者于树休”

必考字词梳理

(3) 醒能述以文者

(

)

(4) 有亭翼然临于泉上者

(

)

“以文”为后置状语,本应在“述”的前面,即“醒能以文述者”

“翼然临于泉上”是“亭”的后置定语,本应在“亭”的前面,即“有翼然临于泉上亭者”

名句积累

必考字词梳理

1. 醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。

2. 野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

3. 前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

4. 然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

从第一段中找出奠定全文感情 基调的句子,说说醉翁亭所在 地琅琊山有着怎样醉人的景色。

本文在表达方式上融合了记叙、描写、抒情和议论。在文中找出一处议论句,用自己的话说说作者因何而乐。

景之醉

情之乐

人之活动

本文使用了21 个“也”和25 个“而”, 赏析其好处。

虚词运用

预习思考问题

作者在第三段中描绘了哪

些与人有关的画面?

2

导思

1

导思

3

导思

4

关键词:与民同乐

带着问题读课文

导思

课文初读感知

读法指导

①朗读此文要把握文章的思想内容。

②第①段中“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也”,朗读时可以用舒缓的语调读出作者陶醉其中的感情。

③第③段中“苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也”,朗读时要用低沉缓慢的语调读出乐中含悲的复杂感情。

课文初读感知

文章脉络

第一部分(①):写醉翁亭周边的自然环境以及亭名的由来,引出醉翁寄情山水的乐趣。

第二部分(②):描写山间朝暮变化和四季不同的景色。

周围环境

命名缘由

醉翁亭

山水之乐

朝暮之景

四时之景

醉翁亭

出游之乐

课文初读感知

第三部分(③):写游人、众宾、太守之乐。以醉翁亭的美丽风光为背景,描写了一幅太守与民同乐图。

第四部分(④):写太守醉游归来,自得其乐。

滁人游

太守宴

众宾欢

太守醉

游乐图

游山玩水、与民同乐

禽鸟右→知→山林之乐

游人→知→从太守游而乐

太守→知→与民同乐

归去

点明主旨

课文整体感知

1. 这篇文章主要写了什么内容?

主要描写了醉翁亭周围的秀丽环境和自然风光,勾勒出一幅太守与民同乐的图画。

课文整体感知

2. 作者是围绕什么主题来写的?表达了什么感情?

作者围绕“与民同乐”这个主题来写,抒发了他对自然风光的喜爱之情,表现了他的政治理想和他寄情山水以排遣抑郁的复杂感情。

醉翁亭记

板书设计

醉翁亭

风景画

风俗画

醉而归

环境:环滁皆山→琅琊山→酿泉→有亭翼然

由来:作亭者→名之者→命名之意

朝暮之景→四时之景→总结为“乐亦无穷”

滁人游→太守宴→众宾欢→太守醉

太守归,宾客从→游人去,禽鸟乐

→醉同乐,醒述文

引入

山水乐

宴酣乐

太守乐

寄情山水

与民同乐

12 醉翁亭记

第二课时

导入

欧阳修被贬为滁州太守后,心情郁闷,经常去滁州西南的琅琊山饮酒抒怀,并与山寺内的住持智仙和尚结为莫逆之交。智仙为方便好友游访,便在半山腰修建了一座亭子,供欧阳修休息、饮酒。欧阳修用自己的别号“醉翁”为这座亭子命名。后来,便写了《醉翁亭记》。

导入

本文是庆历六年作者因支持范仲淹的政治改革被贬为滁州太守时写的。文章极其生动地描写了醉翁亭的秀丽环境和变化多姿的自然风光,并勾勒出一幅太守与民同乐的图画,抒发了作者的政治理想和娱情山水以排遣抑郁的复杂感情。让我们一起走进作者的内心世界,去体会他的真实感受。

导

课文细读品味

1.第1段作者是按什么顺序来描写景物的,有何作用?

①作者运用移步换景的方法,从整体到局部、由远及近,用“望”“行”和“路转”,把读者的视线由“林壑尤美”的西南诸峰,引向“蔚然而深秀”的琅琊山,再到“泻出于两峰之间”的酿泉,最后推出“醉翁亭”。

②作用:逐步交代清楚醉翁亭的地理位置和自然环境;将醉翁亭置于大的环境中,通过层层烘托,突出醉翁亭的美,起到引人入胜的效果。

课文细读品味

2.从第3段滁人出游的场面描写中,你能感受到什么?为什么先从滁人游写起?

滁州百姓生活安定富足,太守治理有方,政绩斐然。

滁州人如此兴高采烈地出游是因为生活安定富足,这与太守的励精图治有关,为后面的场面描写做铺垫,引出了太守醉。

课文细读品味

3.太守宴上,乐主要表现在哪些方面?

太守宴“乐”之一:临溪而渔,酿泉为酒,食肥鱼,饮美酒。

太守宴“乐”之二:就地取材,食野味菜蔬。

太守宴“乐”之三:投壶、下棋、觥筹交错。

课文细读品味

4.贯穿全文的主线是“乐”,描写太守时又着眼于一个“醉”字,作者是怎样把“醉” 与“乐”统一起来的?

“醉”与“乐”是统一的, “醉”是表象,“乐”是实质,写“醉”正是为了写“乐”。作者写出了山中朝暮和四时之景并点出“乐亦无穷”,但这种乐趣是人人都能体会到的,还不算奇。待到“滁人游” “太守宴” “众宾欢”时, “乐”的内涵就加深了。因为享受山水之乐的不仅有太守及其宾客,还有滁州的百姓,表现了“与民同乐”的乐趣。文中用“太守醉”结束欢乐场面,说明“醉翁之意”何止“在乎山水之间”,同时也在于一州之人。到全文结尾处,更用“醉能同其乐”一句将“醉”和“乐”统一起来,画龙点睛般地勾勒出全文的主旨。

1.[发散思维] 范仲淹的《岳阳楼记》和欧阳修的《醉翁亭记》同是千古传诵、脍炙人口的名篇,请你仔细阅读两篇文章,从不同角度比较二者的异同。

相同点:

①主题相同:表达的都是一种忧国忧民、以民以国(君)为重的情感。

②表现手法相同:都运用了借景抒情的表现手法,情景交融。

课文全篇探究

不同点:

①表达方式不同:《岳阳楼记》是直抒胸臆,作者直接道出了“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟,并以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”明确抒发了自己的政治抱负。而《醉翁亭记》是含蓄委婉且深沉的,作者把“与民同乐”的爱民情怀融入到了对山水风光和滁人出游的描写叙述中。

②语言风格不同:《岳阳楼记》在语言上多用四字短语,读来朗朗上口;《醉翁亭记》则多用长句,特别是用了21 个“也”字,使文章读起来抑扬顿挫、和谐悦耳。

课文全篇探究

③结构特色不同:《岳阳楼记》先扼要记事再借景抒情,最后精辟议论,点明主旨,从而使得文章结构严密,行文曲折多变,条理清晰而有波澜,引人入胜。《醉翁亭记》则以“乐”字提挈全篇、贯穿全文,使文章环环相扣,同时巧妙地运用了悬念和照应,一气呵成,形成了严谨而完整的艺术构架。

课文全篇探究

1.写景与抒情相结合。

对于一篇游记而言,可谓“一切景语皆情语”,如“若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也……而乐亦无穷也”,写醉翁亭四周朝暮、四时的不同景色,是为了突出“乐亦无穷”,并借此表达作者寄情山水的意趣。

归纳总结

特色总结

2.语言优美,骈散结合。

本文在语言上给人印象最深的就是那21 个“也”字和25 个“而”字,这在古代散文中极为少见。让人惊叹的是大量“也”“而”的使用并没有使文章显得拖沓呆板,反而产生了一种独特的语言美。“也”加强了语句的节奏感,使委婉的抒情气氛更浓烈,使行文潇洒自如;“而”使文章舒缓自如而抑扬有致,使作者悠然自得的姿态得以充分表现。另外本文散中有整的句式,显得错落有致,节奏感强,读来抑扬顿挫,别有韵味。

归纳总结

3.由远到近,移步换景。

第①段作者并没有一开始就写醉翁亭,而是运用移步换景的写法。先从远处落笔,写“环滁皆山也”,这是站在滁州城远望所见。接着作者牵着读者的视线“望”“林壑尤美”的西南诸峰。随后读者跟着作者的脚步来到“蔚然而深秀”的琅琊山,这时景物越来越近,越来越清晰,离醉翁亭也越来越近,“山行六七里”之后,便到达酿泉。最后描写醉翁亭。这种写法既交代了醉翁亭周围的环境,又使得景物具有层次感。

归纳总结

原文:是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。是以圣人处上而民不重,处前而民不害。是以天下乐推而 不厌。以其不争,故天下莫能与之争。

——《道德经·第六十六章》

课文拓展积累

国学经典

译文:因此,圣人要想统治人民,就必须言辞谦下;要想领导人民,就必须把自己的利益放在人民的利益之后。因此,圣人虽然居于人民之上,而人民并不感到负担沉重;居于人民之前,而人民并不感到受害。因此,天下的人民都乐意拥戴(他)而不厌弃(他)。因为他不与人民相争,所以天下没有人能和他相争。

课文拓展积累

投壶游戏

投壶是中国古代士大夫宴饮时进行的一种投掷游戏,是一项从容安详、讲究礼节的活动。春秋战国时期,诸侯宴请宾客时的礼仪之一就是请客人射箭。那时,成年男子不会射箭被视为耻辱,主人请客人射箭,客人是不能推辞的。后来,有的客人确实不会射箭,就用把箭向壶里投代替。

传统文化

课文拓展积累

久而久之,投壶就成为宴饮时的一种游戏。投壶在战国时得到很大发展,当时的文者倾向于内心修养,投壶这项活动,正满足了他们的需要。秦汉以后,投壶在士大夫阶层中盛行不衰,每逢宴饮,必有“雅歌投壶”的节目助兴。宋代司马光曾著有《投壶新格》一书,详细记载了壶具的尺寸、投矢的名目和计分方法。宋代以后,投壶游戏逐渐衰落下去,不再像汉唐那样盛行,仅断断续续地在士大夫中进行。

课文拓展积累

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)