第7课战国时期的社会变化 精品课件

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

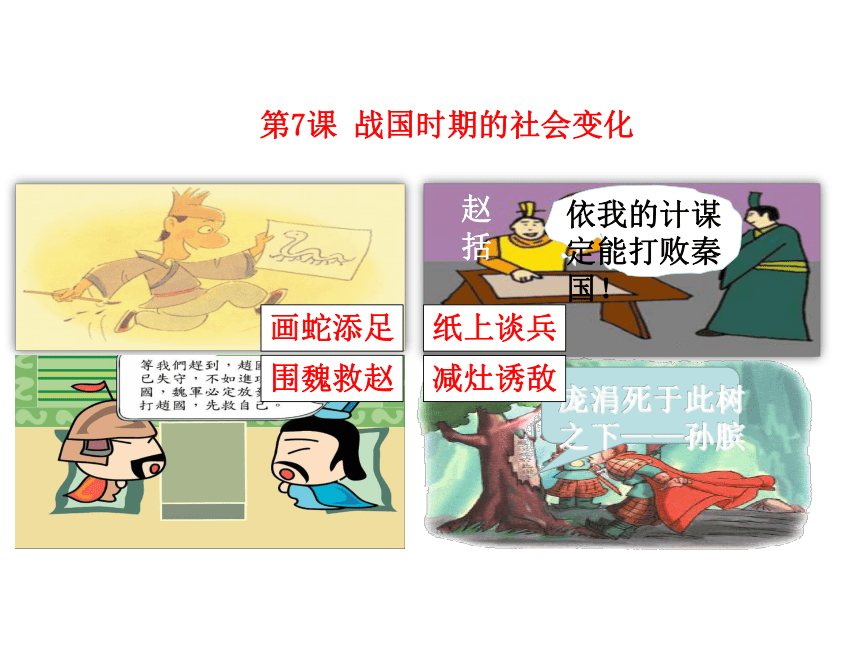

赵括

依我的计谋定能打败秦国!

纸上谈兵

画蛇添足

庞涓死于此树之下——孙膑

围魏救赵

减灶诱敌

第7课 战国时期的社会变化

掌握战国七雄及三次典型战役,了解这一时期的社会变化。

了解商鞅变法的目的,识记商鞅变法的内容和影响。

识记都江堰的修建和作用 。

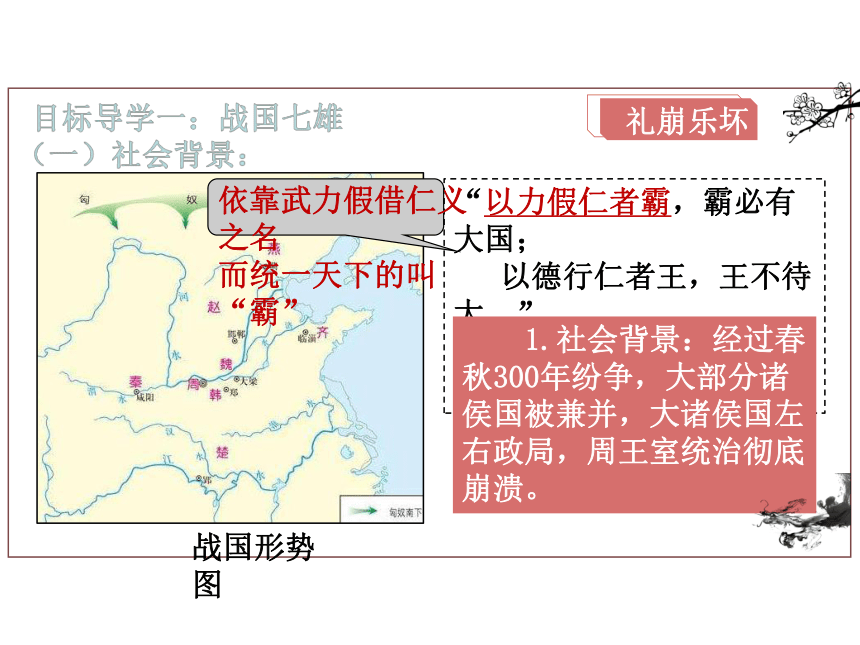

战国形势图

礼崩乐坏

“以力假仁者霸,霸必有大国;

以德行仁者王,王不待大。”

——选自《孟子·公孙丑上》

依靠武力假借仁义之名

而统一天下的叫“霸”

1.社会背景:经过春秋300年纷争,大部分诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室统治彻底崩溃。

田氏代齐

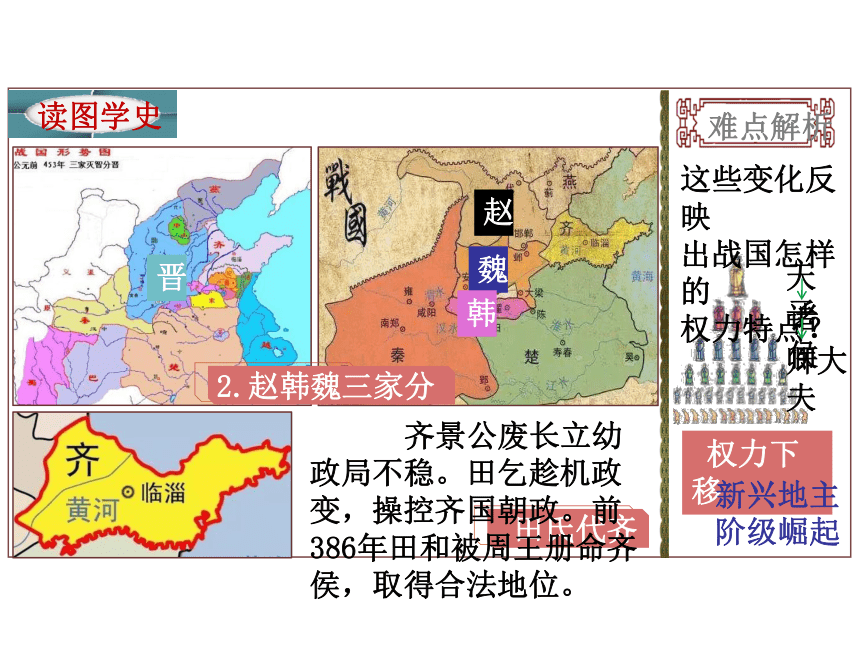

读图学史

2.赵韩魏三家分晋

齐景公废长立幼政局不稳。田乞趁机政变,操控齐国朝政。前386年田和被周王册命齐侯,取得合法地位。

难点解析

这些变化反映

出战国怎样的

权力特点?

天子

诸侯

卿大夫

权力下移

赵

魏

韩

晋

新兴地主

阶级崛起

战国形势图

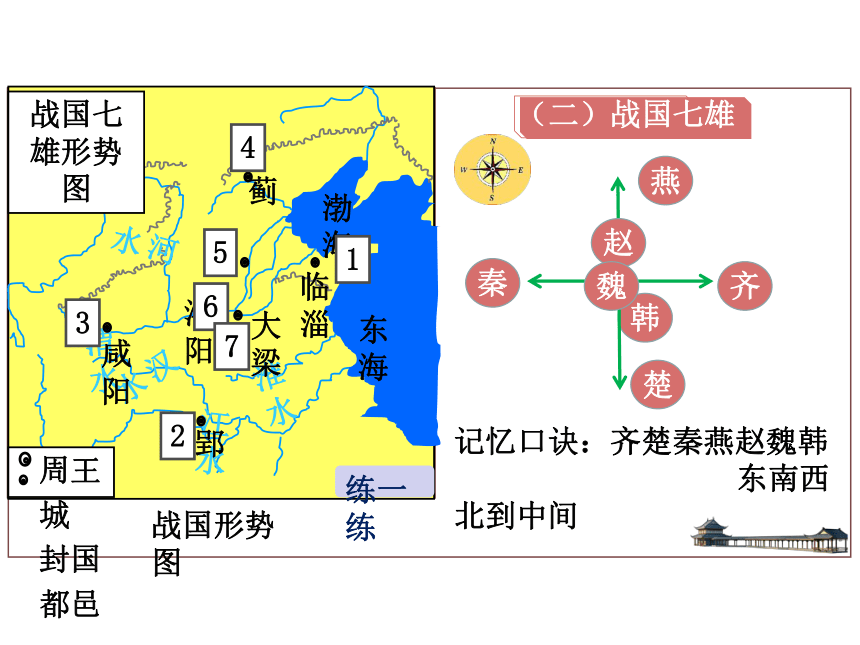

(二)战国七雄

燕

齐

楚

秦

记忆口诀:齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

韩

赵

魏

汉 水

江 水

河 水

淮 水

渭 水

渤海

东海

战国七雄形势图

周王城

封国都邑

临淄

郢

咸阳

蓟

大梁

郑

洛阳

1

2

3

4

5

6

7

练一练

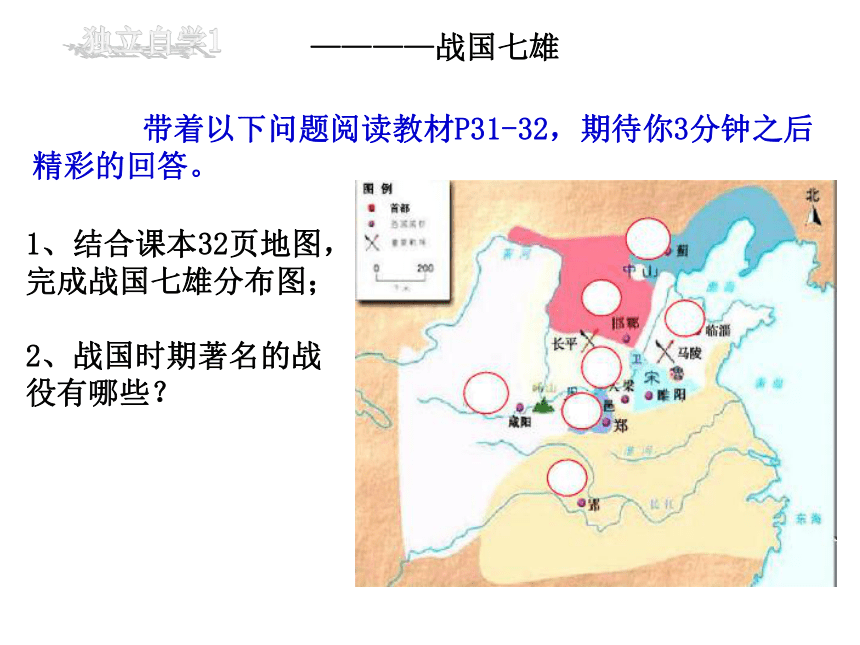

————战国七雄

1、结合课本32页地图,完成战国七雄分布图;

2、战国时期著名的战役有哪些?

带着以下问题阅读教材P31-32,期待你3分钟之后精彩的回答。

1

2

3

4

齐

5

6

7

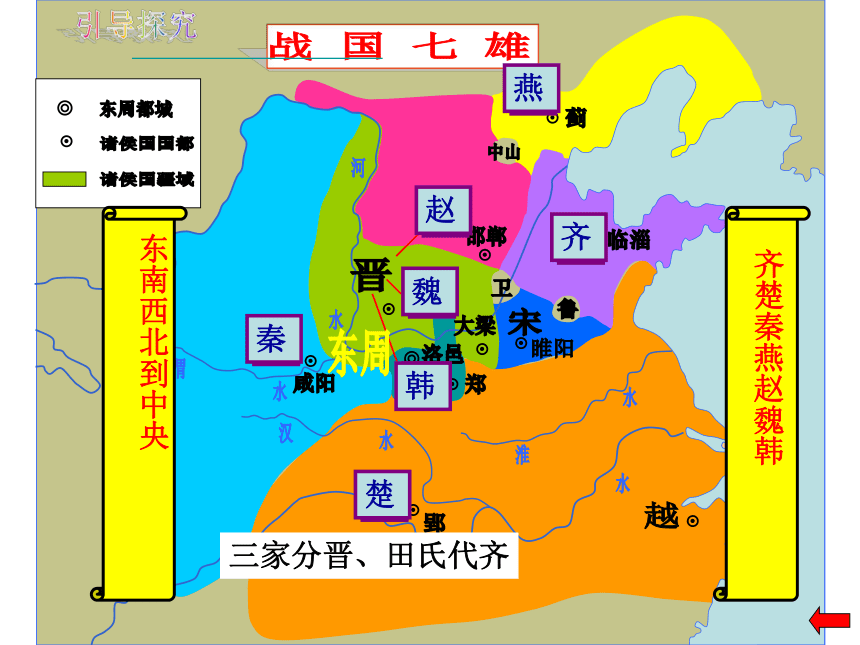

东南西北到中央

楚

秦

燕

赵

魏

韩

齐楚秦燕赵魏韩

三家分晋、田氏代齐

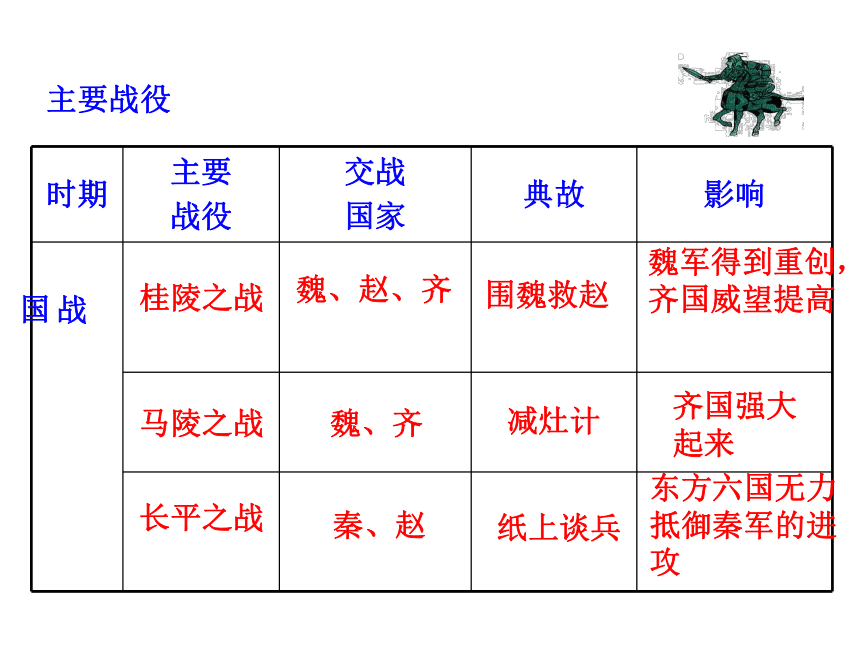

时期 主要

战役 交战

国家 典故 影响

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵、齐

魏、齐

秦、赵

围魏救赵

纸上谈兵

减灶计

齐国强大起来

东方六国无力抵御秦军的进攻

战 国

主要战役

魏军得到重创,齐国威望提高

庞涓

孙膑

桂陵之战

赵

魏

齐

桂陵

救命啊!

魏

齐

桂陵之战

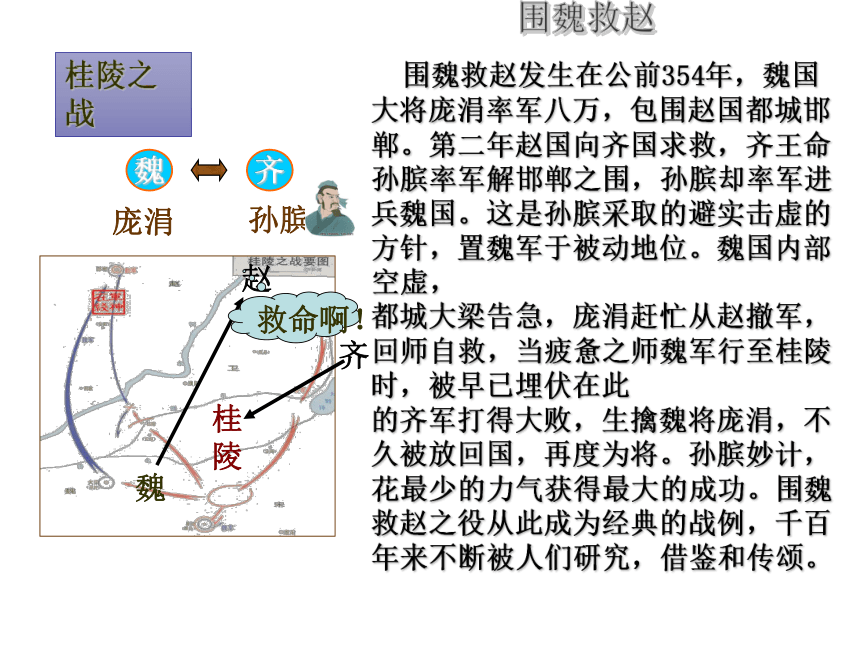

围魏救赵发生在公前354年,魏国大将庞涓率军八万,包围赵国都城邯郸。第二年赵国向齐国求救,齐王命孙膑率军解邯郸之围,孙膑却率军进兵魏国。这是孙膑采取的避实击虚的方针,置魏军于被动地位。魏国内部空虚,

都城大梁告急,庞涓赶忙从赵撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此

的齐军打得大败,生擒魏将庞涓,不久被放回国,再度为将。孙膑妙计,花最少的力气获得最大的成功。围魏救赵之役从此成为经典的战例,千百年来不断被人们研究,借鉴和传颂。

马陵之战

庞涓

孙膑

魏

齐

公元前341年,齐魏两国又发生了马陵之战。齐国仍以孙膑为军师,魏国又派庞涓带兵10万迎战。孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的军灶只5万人吃饭用,第三天只够3万人吃饭用)。 庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是,他轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏军主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来,孙膑名扬天下。

减灶计

长平之战

战国时期兼并战争的特点及评价?

特点 :规模大、参战兵力多、交战区域广,持续时间长

评价:第一,负面影响。给人民生命财产带来巨大损失。

第二,客观作用。促进政治改革,国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

(2)商鞅变法的目的、时间、支持者?

阅读P33,3分钟之后回答下列问题:

富国强兵;前356年;秦孝公

独立自学二

(1)战国时期各诸侯国变法的原因有哪些?

(3)商鞅变法的内容和影响是什么?

2.经济:

确立封建土地私有制

3.军事:

奖励军功

1.政治:

1.建立县制2.废除旧贵族的世袭特权3.编定户籍4.严明法度。

提高了农民积极性从而促进经济发展

军队战斗力增强

国富

兵强

加强中央集权

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

变法内容 作用 影响

引导探究:

如何你是秦国一位农民,你对商鞅变法持什么态度?为什么?如果你是位旧贵族又会怎么样?

1.废除井田制,允许土地自由买卖;2.奖励耕织;3.统一度量衡。

结合课本P34-35页,2分钟之后回答下列问题:

右图是著名的水利工程都江堰,它位于哪里?是谁修建的?它主要有什么作用?

独立自学三

地点:

修建者:

作用:

防洪灌溉工程——都江堰

四川 岷江中游

李冰(秦国)

防洪、灌溉、水运,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。

“始知李太守,伯禹亦不如。”

都江堰的结构和运作原理

⑴结构和

运作原理

①鱼嘴:使江水从两边分流

内江:灌溉

外江:分洪

②飞沙堰:泄洪排沙

③宝瓶口:内江之水通过宝瓶口引人支流,

用来灌溉农田

⑵治水特点:重在疏导

鱼嘴堰设在岷江出山后的一段弯道上,把江流划然中分为内外两支。外江(处于河床弯道凸岸)为岷江自然走水河道 ,内江(处凹岸 )水进入成都平原。鱼嘴的设置极为巧妙,它利用地形、地势,巧妙地完成分流引水的任务,而且在洪、枯水季节不同水位条件下,起着自动调节水量的作用。

飞沙堰处金刚堤下段有一低平的地段,是内江的泄洪道。当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出,让大量江水回归岷江正流。另一作用是“飞沙”,岷江挟着大量泥沙,石块从山中疾驰而来,如顺内江而下,就会淤塞宝瓶口和灌区。飞沙堰则将上游带来的泥沙和卵石,甚至重达千斤的巨石,从这里 抛入外江(主要是巧妙地利用离心力作用),确保内江通畅,确有鬼斧神功之妙。

宝瓶口是玉垒山伸向岷江的长脊上人工凿开的一个控制内江进水的咽喉,因形似瓶口且功能奇而名。其右边的山丘为离堆。瓶口宽度和底高都有极严格的控制,古人在岩壁上刻了几十条分划,取名“水则”(我国最早的水位标)。内江水流进宝瓶口后,通过干渠经仰天窝节制闸,把江水一分为二。再经蒲柏、走江闸二分为四,顺应西北高、东南低的地势倾斜,一分再分,形成自流灌溉渠系,灌溉成都平原的近一千余万亩农田。

B

1.观察战国形势图,其中①、②、③、④四处分别为( ) A.燕、楚、齐、秦

B.燕、齐、秦、楚

C.齐、秦、楚、燕

D.楚、燕、齐、秦

2.唐朝诗人胡曾的咏史诗句“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”直接反映了战国时期( )

A.周王室衰微 B.分封制崩溃

C.兼并战争不断 D.注重兴修水利

C

3.有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明( )

A.商鞅变法成效巨大

B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸

D.战国时期大国争雄

A

4.下图所示的水利工程,2 200多年来一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映了我国人民的智慧。图中“都江鱼嘴”东面的江水主要用于( )

A.分洪 B.水运 C.排沙 D.灌溉

D

内江

内江用于灌溉

外江用于分洪

西

东

赵括

依我的计谋定能打败秦国!

纸上谈兵

画蛇添足

庞涓死于此树之下——孙膑

围魏救赵

减灶诱敌

第7课 战国时期的社会变化

掌握战国七雄及三次典型战役,了解这一时期的社会变化。

了解商鞅变法的目的,识记商鞅变法的内容和影响。

识记都江堰的修建和作用 。

战国形势图

礼崩乐坏

“以力假仁者霸,霸必有大国;

以德行仁者王,王不待大。”

——选自《孟子·公孙丑上》

依靠武力假借仁义之名

而统一天下的叫“霸”

1.社会背景:经过春秋300年纷争,大部分诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室统治彻底崩溃。

田氏代齐

读图学史

2.赵韩魏三家分晋

齐景公废长立幼政局不稳。田乞趁机政变,操控齐国朝政。前386年田和被周王册命齐侯,取得合法地位。

难点解析

这些变化反映

出战国怎样的

权力特点?

天子

诸侯

卿大夫

权力下移

赵

魏

韩

晋

新兴地主

阶级崛起

战国形势图

(二)战国七雄

燕

齐

楚

秦

记忆口诀:齐楚秦燕赵魏韩

东南西北到中间

韩

赵

魏

汉 水

江 水

河 水

淮 水

渭 水

渤海

东海

战国七雄形势图

周王城

封国都邑

临淄

郢

咸阳

蓟

大梁

郑

洛阳

1

2

3

4

5

6

7

练一练

————战国七雄

1、结合课本32页地图,完成战国七雄分布图;

2、战国时期著名的战役有哪些?

带着以下问题阅读教材P31-32,期待你3分钟之后精彩的回答。

1

2

3

4

齐

5

6

7

东南西北到中央

楚

秦

燕

赵

魏

韩

齐楚秦燕赵魏韩

三家分晋、田氏代齐

时期 主要

战役 交战

国家 典故 影响

桂陵之战

马陵之战

长平之战

魏、赵、齐

魏、齐

秦、赵

围魏救赵

纸上谈兵

减灶计

齐国强大起来

东方六国无力抵御秦军的进攻

战 国

主要战役

魏军得到重创,齐国威望提高

庞涓

孙膑

桂陵之战

赵

魏

齐

桂陵

救命啊!

魏

齐

桂陵之战

围魏救赵发生在公前354年,魏国大将庞涓率军八万,包围赵国都城邯郸。第二年赵国向齐国求救,齐王命孙膑率军解邯郸之围,孙膑却率军进兵魏国。这是孙膑采取的避实击虚的方针,置魏军于被动地位。魏国内部空虚,

都城大梁告急,庞涓赶忙从赵撤军,回师自救,当疲惫之师魏军行至桂陵时,被早已埋伏在此

的齐军打得大败,生擒魏将庞涓,不久被放回国,再度为将。孙膑妙计,花最少的力气获得最大的成功。围魏救赵之役从此成为经典的战例,千百年来不断被人们研究,借鉴和传颂。

马陵之战

庞涓

孙膑

魏

齐

公元前341年,齐魏两国又发生了马陵之战。齐国仍以孙膑为军师,魏国又派庞涓带兵10万迎战。孙膑主动后撤,采用减灶计(第一天,在撤出营地留下的军灶,足够10万人吃饭用;第二天留下的军灶只5万人吃饭用,第三天只够3万人吃饭用)。 庞涓察看军灶变化,以为齐军大量逃亡。于是,他轻敌猛进,追到马陵。那时天已大黑,魏军点火,见一棵树上写着“庞涓死于此树之下”。这时齐军万箭齐发,魏军主力被歼灭,庞涓拔剑自刎。从此,魏国大大削弱,齐国强大起来,孙膑名扬天下。

减灶计

长平之战

战国时期兼并战争的特点及评价?

特点 :规模大、参战兵力多、交战区域广,持续时间长

评价:第一,负面影响。给人民生命财产带来巨大损失。

第二,客观作用。促进政治改革,国家统一和民族交融,也有利于思想上百家争鸣局面的形成。

(2)商鞅变法的目的、时间、支持者?

阅读P33,3分钟之后回答下列问题:

富国强兵;前356年;秦孝公

独立自学二

(1)战国时期各诸侯国变法的原因有哪些?

(3)商鞅变法的内容和影响是什么?

2.经济:

确立封建土地私有制

3.军事:

奖励军功

1.政治:

1.建立县制2.废除旧贵族的世袭特权3.编定户籍4.严明法度。

提高了农民积极性从而促进经济发展

军队战斗力增强

国富

兵强

加强中央集权

使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

变法内容 作用 影响

引导探究:

如何你是秦国一位农民,你对商鞅变法持什么态度?为什么?如果你是位旧贵族又会怎么样?

1.废除井田制,允许土地自由买卖;2.奖励耕织;3.统一度量衡。

结合课本P34-35页,2分钟之后回答下列问题:

右图是著名的水利工程都江堰,它位于哪里?是谁修建的?它主要有什么作用?

独立自学三

地点:

修建者:

作用:

防洪灌溉工程——都江堰

四川 岷江中游

李冰(秦国)

防洪、灌溉、水运,使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。

“始知李太守,伯禹亦不如。”

都江堰的结构和运作原理

⑴结构和

运作原理

①鱼嘴:使江水从两边分流

内江:灌溉

外江:分洪

②飞沙堰:泄洪排沙

③宝瓶口:内江之水通过宝瓶口引人支流,

用来灌溉农田

⑵治水特点:重在疏导

鱼嘴堰设在岷江出山后的一段弯道上,把江流划然中分为内外两支。外江(处于河床弯道凸岸)为岷江自然走水河道 ,内江(处凹岸 )水进入成都平原。鱼嘴的设置极为巧妙,它利用地形、地势,巧妙地完成分流引水的任务,而且在洪、枯水季节不同水位条件下,起着自动调节水量的作用。

飞沙堰处金刚堤下段有一低平的地段,是内江的泄洪道。当内江的水量超过宝瓶口流量上限时,多余的水便从飞沙堰自行溢出,让大量江水回归岷江正流。另一作用是“飞沙”,岷江挟着大量泥沙,石块从山中疾驰而来,如顺内江而下,就会淤塞宝瓶口和灌区。飞沙堰则将上游带来的泥沙和卵石,甚至重达千斤的巨石,从这里 抛入外江(主要是巧妙地利用离心力作用),确保内江通畅,确有鬼斧神功之妙。

宝瓶口是玉垒山伸向岷江的长脊上人工凿开的一个控制内江进水的咽喉,因形似瓶口且功能奇而名。其右边的山丘为离堆。瓶口宽度和底高都有极严格的控制,古人在岩壁上刻了几十条分划,取名“水则”(我国最早的水位标)。内江水流进宝瓶口后,通过干渠经仰天窝节制闸,把江水一分为二。再经蒲柏、走江闸二分为四,顺应西北高、东南低的地势倾斜,一分再分,形成自流灌溉渠系,灌溉成都平原的近一千余万亩农田。

B

1.观察战国形势图,其中①、②、③、④四处分别为( ) A.燕、楚、齐、秦

B.燕、齐、秦、楚

C.齐、秦、楚、燕

D.楚、燕、齐、秦

2.唐朝诗人胡曾的咏史诗句“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”直接反映了战国时期( )

A.周王室衰微 B.分封制崩溃

C.兼并战争不断 D.注重兴修水利

C

3.有人曾经说“商鞅相孝公,为秦开帝业”。这一评价旨在说明( )

A.商鞅变法成效巨大

B.孝公确立皇帝制度

C.春秋时期诸侯称霸

D.战国时期大国争雄

A

4.下图所示的水利工程,2 200多年来一直发挥着巨大的作用,这在世界水利史上绝无仅有,充分反映了我国人民的智慧。图中“都江鱼嘴”东面的江水主要用于( )

A.分洪 B.水运 C.排沙 D.灌溉

D

内江

内江用于灌溉

外江用于分洪

西

东

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史