高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第10课 辽夏金元的统治 课件(共27张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上第10课 辽夏金元的统治 课件(共27张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

导入新课

你如何理解宋神宗的话?

宋神宗对边疆两大对手辽和西夏的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐,最为强盛。”

如何理解?

《契丹人引马图》

课时预览 时空坐标

第10课 辽夏金元的统治

两大时代特征:

由中原政权和少数民族政权并立到国家统一

和平局面为主导,民族交融加强

辽

四大少数民族政权:

西夏

金

三大对峙:

北宋和辽

北宋与西夏

数字识记

南宋和金

元

十国(907—979)

辽(916—1125)

北宋(960—1127)

西夏(1038—1227)

金(1115—1234)

南宋(1127—1279)

元(1206—1271—1368)

五代

(907—960)

一条主线:少数民族封建化

北宋(960-1127)

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

1、辽

(1)契丹建国

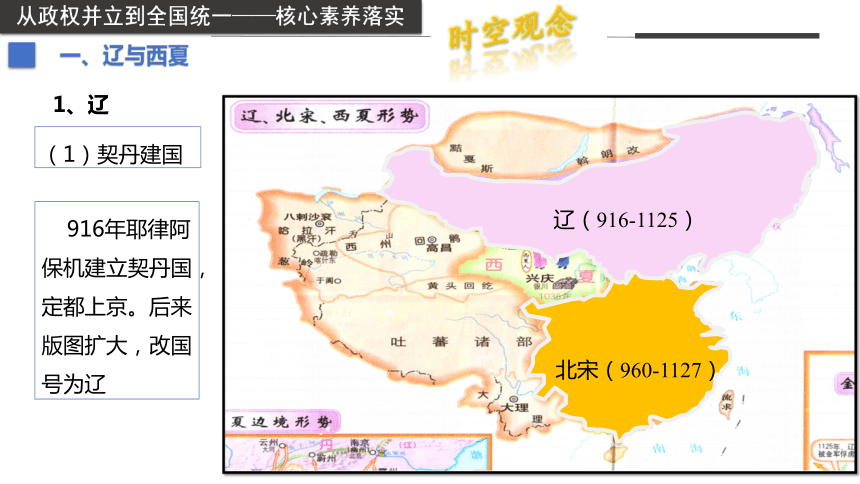

辽(916-1125)

916年耶律阿保机建立契丹国,定都上京。后来版图扩大,改国号为辽

时空观念

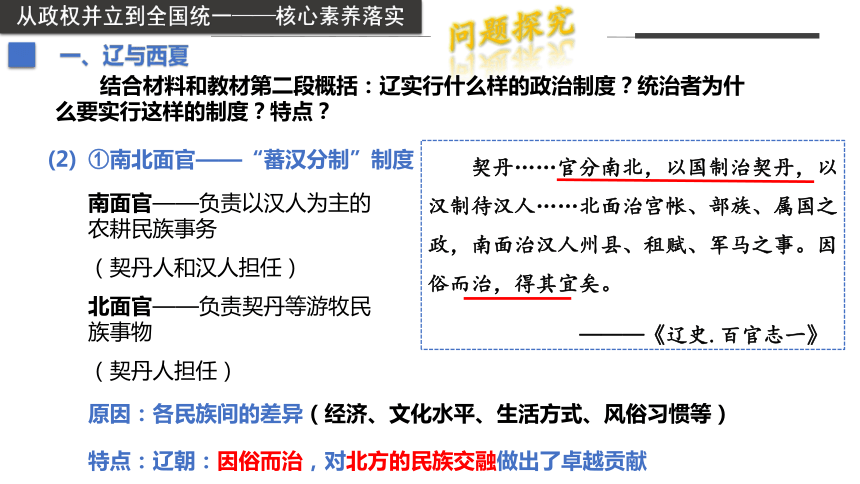

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

———《辽史.百官志一》

结合材料和教材第二段概括:辽实行什么样的政治制度?统治者为什么要实行这样的制度?特点?

南面官——负责以汉人为主的农耕民族事务

(契丹人和汉人担任)

北面官——负责契丹等游牧民族事物

(契丹人担任)

(2) ①南北面官——“蕃汉分制”制度

原因:各民族间的差异(经济、文化水平、生活方式、风俗习惯等)

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

特点:辽朝:因俗而治,对北方的民族交融做出了卓越贡献

问题探究

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

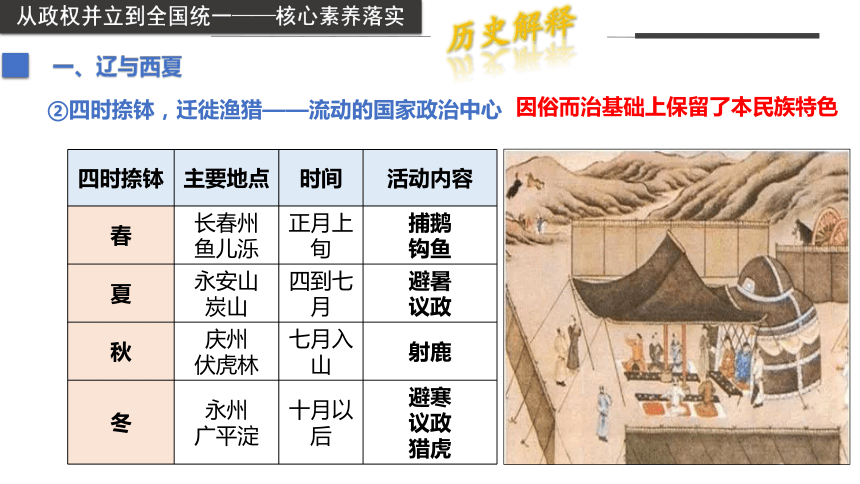

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅

钩鱼

夏 永安山 炭山 四到七月 避暑

议政

秋 庆州 伏虎林 七月入山 射鹿

冬 永州 广平淀 十月以后 避寒

议政

猎虎

②四时捺钵,迁徙渔猎——流动的国家政治中心

因俗而治基础上保留了本民族特色

历史解释

北宋(960-1127)

辽(916-1125)

2、西夏

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

仍然保持半独立的地位

宋初

李元昊称帝,定都兴庆,国号大夏

1038

1044

夏宋罢兵和议,夏与辽交恶;

北宋

灭亡后

西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立称臣

在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇

唐末

西夏(1038-1227)

西夏官曰中书,曰枢密,曰三司,曰开封府,自中书令、宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传》

制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族官称(双轨)—— 一套制度,两套称谓

时空观念

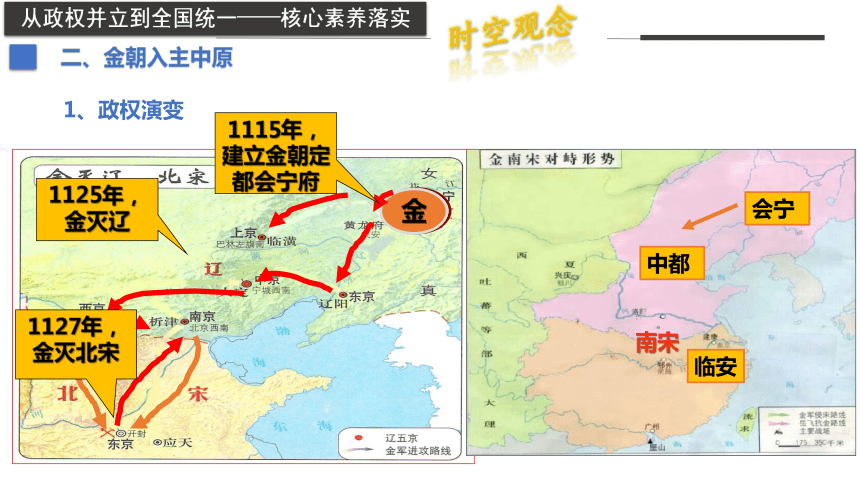

1125年,

金灭辽

女真

金

中都

临安

南宋

会宁

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

1115年,建立金朝定都会宁府

1127年,

金灭北宋

1、政权演变

时空观念

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

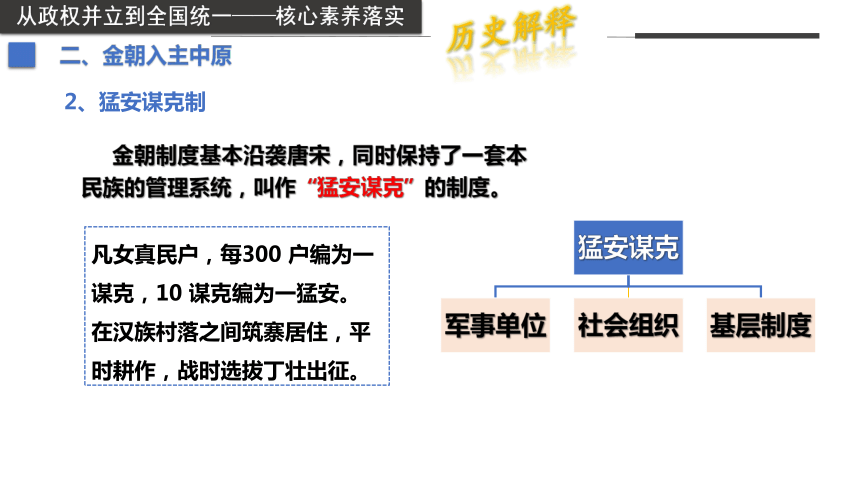

2、猛安谋克制

猛安谋克

军事单位

社会组织

基层制度

金朝制度基本沿袭唐宋,同时保持了一套本民族的管理系统,叫作“猛安谋克”的制度。

凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安。

在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

历史解释

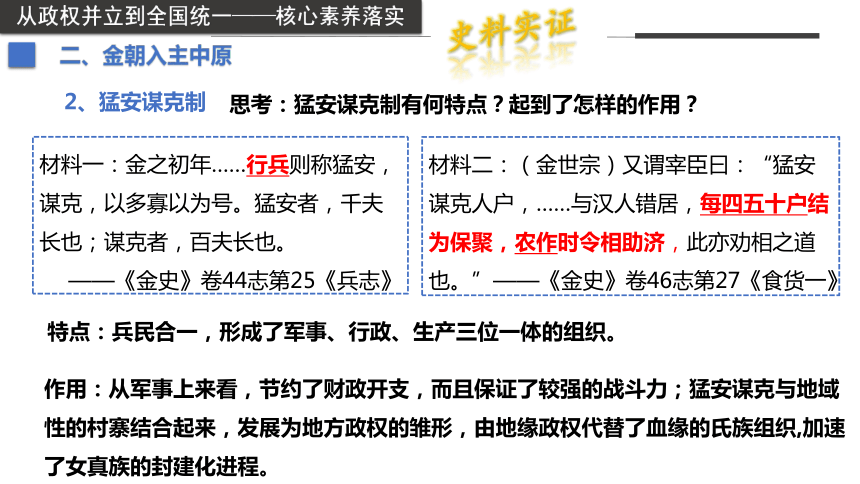

材料一:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料二:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”——《金史》卷46志第27《食货一》

思考:猛安谋克制有何特点?起到了怎样的作用?

特点:兵民合一,形成了军事、行政、生产三位一体的组织。

作用:从军事上来看,节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力;猛安谋克与地域性的村寨结合起来,发展为地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织,加速了女真族的封建化进程。

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

2、猛安谋克制

史料实证

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

3、大定之治

12 世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为 “小尧舜”。

世宗死后,金朝收到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

金世宗完颜雍像

政权 制度建设

核心特征

辽

夏

金

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

思考:请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义?

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉相劝

汉化渐深

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

碰撞交融——辽夏金的二元体制

问题探究

大蒙古国

伊利汗国

察合台汗国

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南

远征亚欧

1279年

灭南宋

金帐汗国

元

1271-1368

蒙古汗国建立

收复吐蕃诸部

兼并云南大理政权

三、从蒙古崛起到元朝统一

远征到中亚、西亚、东欧地区

1、蒙古汗国建立及扩张

先后灭掉辽、西夏和金朝

背景:1260年,忽必烈继承汗位,兴建大都

建立:1271年,忽必烈改国号为大元

2、元朝建立:

忽必烈

时空观念

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

文天祥兵败被俘后,写下了大义凛然的《正气歌》。忽必烈亲自劝降,许以高官,他严词拒绝,从容就义,年仅47岁。

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

思考:元朝的统一顺应了历史发展的流,是人心所向,大势所趋,而文天祥组织了抗元斗争,坚持不懈,你认为他值不值得敬佩?为什么?如何评价文天祥?

(2)他在抗元斗争中坚贞不屈,表现出崇高的气节。

(3)我们必须看到事物的两个方面。文天祥的抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,与人民群众的愿望相一致,是正义行为。抗元失败后,又表现出宁死不屈的精神和崇高气节,理应受到后人的敬仰和纪念。因此,我们肯定文天祥抗元,并不否定元统一的进步性,只是二者的角度不同。

(1)值得

问题探究

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

(1)修筑驿道,设立驿站、急递铺。

3、统治措施:

为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,也用来运输官府物资;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

有利于国家政令的及时传递和官府物资的运输保障

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

中书省

行中书省

(中央宰相机构)

派官员驻地方

①形成:

(地方常设最高行政机构)

(2)行省制度

3、统治措施:

(3)边疆治理

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

时空观念

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

秦朝疆域图

元朝行省图

据下图,与秦朝的郡相比,元朝的行省有何特点?结合元朝行省图,指出元朝实行行省制度的现实原因。

特点:数量少,管辖范围大

现实原因:元朝疆域空前辽阔

问题探究

思考:研读地图和材料,分析元代怎样通过制度建设促进文明的融汇?(如何解决北方政治中心与南方经济重心分离这一问题的?)

急递铺令

统合南北

重新开通大运河和开辟长途海上航线

修筑四通八达驿道、急递铺

巩固统一

提高行政效率

杭州

多元文明融汇一体的流动网络。

汇通全国

澎湖巡检司,经略台湾

宣政院管辖吐蕃

因地制宜

北庭都元帅府、宣慰司,管理西域

行省制

边疆直接管理

边疆与内地一体化

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

交通建设

地方管理

多元文明融汇一体的稳定环境。

中书省直辖“腹里”

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

问题探究

中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。

——摘编自李治安《元史十八讲》

行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

深度探究:元代的行省制与历代地方管理制度相比有何创新之处?

区划:犬牙交错,以北制南。

权力:集权与分权的中枢,受中央节制。

构架:蒙汉二元色彩浓厚。

统合中央与地方

推动多民族文明共同发展

强化控制,消除割据的地理基础

地位:承前启后,是地方行政制度的重大变革。

开省制之先河

元代统一推动中华文明多元一体格局的扩展,奠定“大中国”之文明基础。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

深度探究

思考:行省制的影响?

(1)行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率

(2)加强中央集权,巩固了多民族国家的统一

(3)是我国省制的开端,也促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展(4)是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

四、元朝的民族关系

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

时空观念

目的:保障蒙古贵族统治的利益

差别对待:在科举、任职、刑律……

名称 民族

蒙古人 蒙古族

色目人 原西夏人和畏兀儿、回回等

汉人 原金统治区的汉族和契丹、女真族

南人 原南宋统治区的居民

思考:元代实行怎样的民族政策 目的何在?

以蒙古人充各路达鲁花赤(掌印办事之长官),汉人充总管,回回充同知,永为定制。罢诸路女真、契丹、汉人为达鲁花赤者,回回、畏兀仍旧。——《元史.世祖纪三》

规律:

越汉化的民族,地位越低

四等人制

四、元朝的民族关系

历史解释

回族形成:来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯 人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,

开始形成一个新的民族——回族

从多元竞争到中华一体

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

积极:它满足了维持大一统的需要,也是对五代以来民族交融成果的一种承认。这一制度导致民族分布格局的巨大变化,进而为民族交融创造了条件。

四、元朝的民族关系

如何评价元朝的四等人制度?

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

消极:这种不同民族差别对待措施不仅给广大人民造成心理上的创伤,而且随着时间的推移,民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重,社会动荡,从而给元朝的统治带来不利影响。

辽夏金元的统治

本课小结

辽的建立

南北面官制

西夏的建立

模仿宋制

金的建立

猛安谋克

统一中原

蒙古崛起

推行汉制,建立行省

元统一全国

“幅员”之大——

从政权并立到全国统一

“民族”之大——

从多元竞争到中华一体

“文明”之大——

从碰撞交融到多元一体

北宋 南宋

“大中国”一个能为不同人群的不同文化提供多样性发展空间的“多民族之巨大中国”。

典型例题

1、《辽史·百官志》记载:“至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”这说明辽朝 ( )

A.实行民族分化的政策

B.因俗而治,缓和矛盾

C.没有统一全国的政制

D.辽人治辽,汉人治汉

B

辽朝对不同民族与地区实行“因俗而治”的政策。这既有利于契丹的进步和强大。也使具有先进生产方式的地区得到继续发展,有利于缓和社会矛盾

辽实行“因俗而治”的政策,而非民族分化的政策

C、D两项是对辽朝实行“因俗而治”政策的曲解

典型例题

2、元朝以大都为中心修筑了四通八达的驿道,范围之广,前所未有,做到了“人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”。这一做法 ( )

A.促进了民族关系和谐发展

B.确保了帝国统治的长治久安

C.成为帝国扩张的重要工具

D.有利于国家政令的及时传递

D

根据材料“元朝以大都为中心修筑了四通八达的驿道”并结合所学可知,元朝修驿道,设驿站,为公差人员提供交通和生活服务,相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文,这有利于国家政令的及时传递

元朝修驿道是为了巩固统一,不仅仅是出于民族关系的需要,排除A项

修驿道并不能确保国家的长治久安,排除B项;

元朝修驿道是出于对内统治的需要,排除C项

典型例题

3、元代“四等人制”下的汉人、南人中绝大部分都是汉族,“先灭金所得者为汉人,后灭宋所得之江南人为南人”蒙古统治者将汉人、南人进行区分的主要目的是 ( )

A.加强民族团结交融

B.促进民族的平等发展

C.分化管理加强统治

D.实现中央与地方的牵制

材料反映的是元代的民族政策,与中央与地方的权力无关,故D项错误

C

元代实行的四等人制度本质上是一种民族不平等政策,四等人的政治待遇有所区别,在任职、科举、刑律等方面均有不同,这不利于民族团结交融、平等发展,故 A、B项错误

汉人、南人多为汉族,但是等级不同,蒙古统治者将汉人、南人进行区分的主要目的是分化管理以加强统治

导入新课

你如何理解宋神宗的话?

宋神宗对边疆两大对手辽和西夏的评价。他忧心忡忡地说:“二虏之势所以难制者,有城国,有行国……比之汉唐,最为强盛。”

如何理解?

《契丹人引马图》

课时预览 时空坐标

第10课 辽夏金元的统治

两大时代特征:

由中原政权和少数民族政权并立到国家统一

和平局面为主导,民族交融加强

辽

四大少数民族政权:

西夏

金

三大对峙:

北宋和辽

北宋与西夏

数字识记

南宋和金

元

十国(907—979)

辽(916—1125)

北宋(960—1127)

西夏(1038—1227)

金(1115—1234)

南宋(1127—1279)

元(1206—1271—1368)

五代

(907—960)

一条主线:少数民族封建化

北宋(960-1127)

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

1、辽

(1)契丹建国

辽(916-1125)

916年耶律阿保机建立契丹国,定都上京。后来版图扩大,改国号为辽

时空观念

契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣。

———《辽史.百官志一》

结合材料和教材第二段概括:辽实行什么样的政治制度?统治者为什么要实行这样的制度?特点?

南面官——负责以汉人为主的农耕民族事务

(契丹人和汉人担任)

北面官——负责契丹等游牧民族事物

(契丹人担任)

(2) ①南北面官——“蕃汉分制”制度

原因:各民族间的差异(经济、文化水平、生活方式、风俗习惯等)

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

特点:辽朝:因俗而治,对北方的民族交融做出了卓越贡献

问题探究

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

四时捺钵 主要地点 时间 活动内容

春 长春州 鱼儿泺 正月上旬 捕鹅

钩鱼

夏 永安山 炭山 四到七月 避暑

议政

秋 庆州 伏虎林 七月入山 射鹿

冬 永州 广平淀 十月以后 避寒

议政

猎虎

②四时捺钵,迁徙渔猎——流动的国家政治中心

因俗而治基础上保留了本民族特色

历史解释

北宋(960-1127)

辽(916-1125)

2、西夏

一、辽与西夏

从政权并立到全国统一——核心素养落实

仍然保持半独立的地位

宋初

李元昊称帝,定都兴庆,国号大夏

1038

1044

夏宋罢兵和议,夏与辽交恶;

北宋

灭亡后

西夏向金朝称臣,仍然保持事实上的独立称臣

在今陕北、宁夏一带形成边疆藩镇

唐末

西夏(1038-1227)

西夏官曰中书,曰枢密,曰三司,曰开封府,自中书令、宰相、枢使、大夫、太尉,皆命蕃汉人为之。

——《宋史·夏国传》

制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族官称(双轨)—— 一套制度,两套称谓

时空观念

1125年,

金灭辽

女真

金

中都

临安

南宋

会宁

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

1115年,建立金朝定都会宁府

1127年,

金灭北宋

1、政权演变

时空观念

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

2、猛安谋克制

猛安谋克

军事单位

社会组织

基层制度

金朝制度基本沿袭唐宋,同时保持了一套本民族的管理系统,叫作“猛安谋克”的制度。

凡女真民户,每300 户编为一谋克,10 谋克编为一猛安。

在汉族村落之间筑寨居住,平时耕作,战时选拔丁壮出征。

历史解释

材料一:金之初年……行兵则称猛安,谋克,以多寡以为号。猛安者,千夫长也;谋克者,百夫长也。

——《金史》卷44志第25《兵志》

材料二:(金世宗)又谓宰臣曰:“猛安谋克人户,……与汉人错居,每四五十户结为保聚,农作时令相助济,此亦劝相之道也。”——《金史》卷46志第27《食货一》

思考:猛安谋克制有何特点?起到了怎样的作用?

特点:兵民合一,形成了军事、行政、生产三位一体的组织。

作用:从军事上来看,节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力;猛安谋克与地域性的村寨结合起来,发展为地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织,加速了女真族的封建化进程。

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

2、猛安谋克制

史料实证

二、金朝入主中原

从政权并立到全国统一——核心素养落实

3、大定之治

12 世纪后期金世宗在位,金朝进入鼎盛时期,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”,世宗被百姓誉为 “小尧舜”。

世宗死后,金朝收到北方游牧民族的袭扰,猛安谋克又日益腐化,统治逐渐衰落。

金世宗完颜雍像

政权 制度建设

核心特征

辽

夏

金

南北面官制

仿汉制

因俗而治 胡汉分治

仿汉制

因时而变因地制宜

民族交融,汉化加深。

学习汉族文明

保留民族特色

思考:请归纳辽夏金制度建设的共同经验,并分析其对文明发展的意义?

游牧与农耕文明的碰撞交融

因俗而治,有鉴于后世。

推动少数民族封建化进程。

四时捺钵

一官二称

猛安谋克制度

胡汉相劝

汉化渐深

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

碰撞交融——辽夏金的二元体制

问题探究

大蒙古国

伊利汗国

察合台汗国

1206年

统一蒙古

1218年

灭西辽

1227年

灭西夏

1234年

灭金朝

收复吐蕃

兼并云南

远征亚欧

1279年

灭南宋

金帐汗国

元

1271-1368

蒙古汗国建立

收复吐蕃诸部

兼并云南大理政权

三、从蒙古崛起到元朝统一

远征到中亚、西亚、东欧地区

1、蒙古汗国建立及扩张

先后灭掉辽、西夏和金朝

背景:1260年,忽必烈继承汗位,兴建大都

建立:1271年,忽必烈改国号为大元

2、元朝建立:

忽必烈

时空观念

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

文天祥兵败被俘后,写下了大义凛然的《正气歌》。忽必烈亲自劝降,许以高官,他严词拒绝,从容就义,年仅47岁。

过零丁洋

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

思考:元朝的统一顺应了历史发展的流,是人心所向,大势所趋,而文天祥组织了抗元斗争,坚持不懈,你认为他值不值得敬佩?为什么?如何评价文天祥?

(2)他在抗元斗争中坚贞不屈,表现出崇高的气节。

(3)我们必须看到事物的两个方面。文天祥的抗元,反抗的是蒙古贵族的民族压迫,与人民群众的愿望相一致,是正义行为。抗元失败后,又表现出宁死不屈的精神和崇高气节,理应受到后人的敬仰和纪念。因此,我们肯定文天祥抗元,并不否定元统一的进步性,只是二者的角度不同。

(1)值得

问题探究

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

(1)修筑驿道,设立驿站、急递铺。

3、统治措施:

为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,也用来运输官府物资;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。

有利于国家政令的及时传递和官府物资的运输保障

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

中书省

行中书省

(中央宰相机构)

派官员驻地方

①形成:

(地方常设最高行政机构)

(2)行省制度

3、统治措施:

(3)边疆治理

西域:设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务

宣政院管理西藏和全国佛教事务

台湾:元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球

时空观念

三、从蒙古崛起到元朝统一

从政权并立到全国统一——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

秦朝疆域图

元朝行省图

据下图,与秦朝的郡相比,元朝的行省有何特点?结合元朝行省图,指出元朝实行行省制度的现实原因。

特点:数量少,管辖范围大

现实原因:元朝疆域空前辽阔

问题探究

思考:研读地图和材料,分析元代怎样通过制度建设促进文明的融汇?(如何解决北方政治中心与南方经济重心分离这一问题的?)

急递铺令

统合南北

重新开通大运河和开辟长途海上航线

修筑四通八达驿道、急递铺

巩固统一

提高行政效率

杭州

多元文明融汇一体的流动网络。

汇通全国

澎湖巡检司,经略台湾

宣政院管辖吐蕃

因地制宜

北庭都元帅府、宣慰司,管理西域

行省制

边疆直接管理

边疆与内地一体化

盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地。——《元史》

交通建设

地方管理

多元文明融汇一体的稳定环境。

中书省直辖“腹里”

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

问题探究

中书省模仿唐宋旧制。行省则按照燕京、别失八里和阿姆河三“断事官”模式建立。元代行省权力较重,军国大事无所不辖。行省职能上主要为中央收权,兼替地方分留部分权力,行省所握权力大而不专。行省区划以中央军事控制为目的,人为地造成犬牙交错和以北制南。……行省制下几乎没有大的反叛。

——摘编自李治安《元史十八讲》

行省制是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。行省也是蒙元帝国留给后世的重要遗产。

——摘编自李治安《行省制度研究》

深度探究:元代的行省制与历代地方管理制度相比有何创新之处?

区划:犬牙交错,以北制南。

权力:集权与分权的中枢,受中央节制。

构架:蒙汉二元色彩浓厚。

统合中央与地方

推动多民族文明共同发展

强化控制,消除割据的地理基础

地位:承前启后,是地方行政制度的重大变革。

开省制之先河

元代统一推动中华文明多元一体格局的扩展,奠定“大中国”之文明基础。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

深度探究

思考:行省制的影响?

(1)行省辖区广阔,军政大权集中,提高了行政效率

(2)加强中央集权,巩固了多民族国家的统一

(3)是我国省制的开端,也促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展(4)是中国古代地方行政制度的重大变革,影响深远。

三、从蒙古崛起到元朝统一

从碰撞交融到多元一体——核心素养落实

(2)行省制度

3、统治措施:

国朝土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。 ——许衡《许文正公遗书》

女真

契丹

汉

党项

蒙古

色目

四、元朝的民族关系

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

时空观念

目的:保障蒙古贵族统治的利益

差别对待:在科举、任职、刑律……

名称 民族

蒙古人 蒙古族

色目人 原西夏人和畏兀儿、回回等

汉人 原金统治区的汉族和契丹、女真族

南人 原南宋统治区的居民

思考:元代实行怎样的民族政策 目的何在?

以蒙古人充各路达鲁花赤(掌印办事之长官),汉人充总管,回回充同知,永为定制。罢诸路女真、契丹、汉人为达鲁花赤者,回回、畏兀仍旧。——《元史.世祖纪三》

规律:

越汉化的民族,地位越低

四等人制

四、元朝的民族关系

历史解释

回族形成:来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯 人,同汉、蒙、畏兀儿等族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,

开始形成一个新的民族——回族

从多元竞争到中华一体

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

积极:它满足了维持大一统的需要,也是对五代以来民族交融成果的一种承认。这一制度导致民族分布格局的巨大变化,进而为民族交融创造了条件。

四、元朝的民族关系

如何评价元朝的四等人制度?

从多元竞争到中华一体——核心素养落实

消极:这种不同民族差别对待措施不仅给广大人民造成心理上的创伤,而且随着时间的推移,民族矛盾逐渐减弱,社会贫富差距带来的阶级矛盾却日益严重,社会动荡,从而给元朝的统治带来不利影响。

辽夏金元的统治

本课小结

辽的建立

南北面官制

西夏的建立

模仿宋制

金的建立

猛安谋克

统一中原

蒙古崛起

推行汉制,建立行省

元统一全国

“幅员”之大——

从政权并立到全国统一

“民族”之大——

从多元竞争到中华一体

“文明”之大——

从碰撞交融到多元一体

北宋 南宋

“大中国”一个能为不同人群的不同文化提供多样性发展空间的“多民族之巨大中国”。

典型例题

1、《辽史·百官志》记载:“至于太宗,兼制中国,官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。”这说明辽朝 ( )

A.实行民族分化的政策

B.因俗而治,缓和矛盾

C.没有统一全国的政制

D.辽人治辽,汉人治汉

B

辽朝对不同民族与地区实行“因俗而治”的政策。这既有利于契丹的进步和强大。也使具有先进生产方式的地区得到继续发展,有利于缓和社会矛盾

辽实行“因俗而治”的政策,而非民族分化的政策

C、D两项是对辽朝实行“因俗而治”政策的曲解

典型例题

2、元朝以大都为中心修筑了四通八达的驿道,范围之广,前所未有,做到了“人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”。这一做法 ( )

A.促进了民族关系和谐发展

B.确保了帝国统治的长治久安

C.成为帝国扩张的重要工具

D.有利于国家政令的及时传递

D

根据材料“元朝以大都为中心修筑了四通八达的驿道”并结合所学可知,元朝修驿道,设驿站,为公差人员提供交通和生活服务,相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文,这有利于国家政令的及时传递

元朝修驿道是为了巩固统一,不仅仅是出于民族关系的需要,排除A项

修驿道并不能确保国家的长治久安,排除B项;

元朝修驿道是出于对内统治的需要,排除C项

典型例题

3、元代“四等人制”下的汉人、南人中绝大部分都是汉族,“先灭金所得者为汉人,后灭宋所得之江南人为南人”蒙古统治者将汉人、南人进行区分的主要目的是 ( )

A.加强民族团结交融

B.促进民族的平等发展

C.分化管理加强统治

D.实现中央与地方的牵制

材料反映的是元代的民族政策,与中央与地方的权力无关,故D项错误

C

元代实行的四等人制度本质上是一种民族不平等政策,四等人的政治待遇有所区别,在任职、科举、刑律等方面均有不同,这不利于民族团结交融、平等发展,故 A、B项错误

汉人、南人多为汉族,但是等级不同,蒙古统治者将汉人、南人进行区分的主要目的是分化管理以加强统治

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进