高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》(共51张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》(共51张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

故都的秋

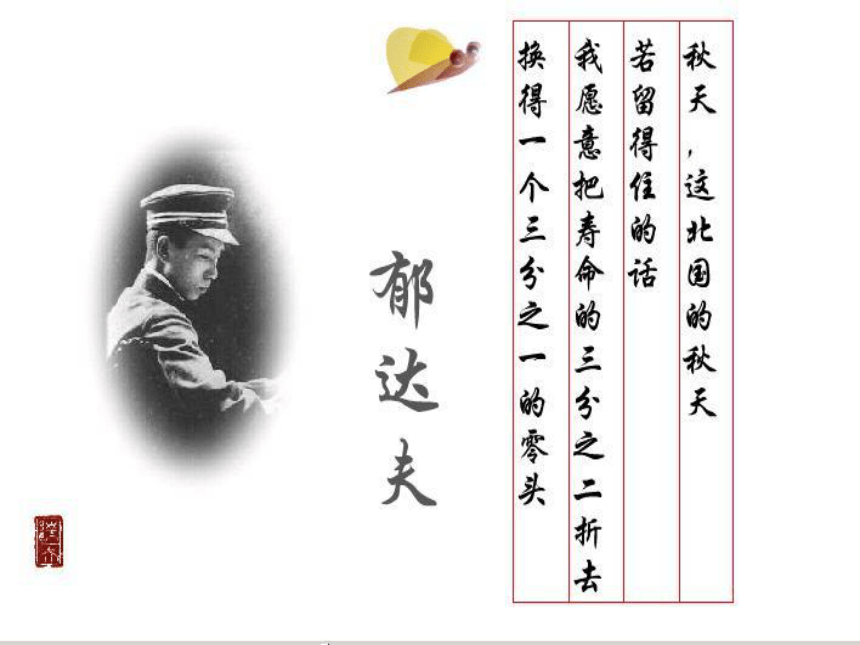

郁达夫是个典型的伤感文人,从小失去父亲,体验了生活的艰辛,养成忧郁、沉寂的性格;成年后呢?又到日本去留学,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷、消沉的心理,所以他的文风有一种伤感的、灰冷的调子。再加上本文写于1934年,九·一八事变之后,北平将遭到日寇践踏,在这个时候,郁达夫正是怀着最后看一眼故都的秋色的心情重游故地的。就象一件心爱之物,传家瑰宝,即将面临着暴力地抢劫而自己又无力抵御一样,那种悲凉、那种无奈,自然要在文章中显现出来,由于心情使然,此时在作者看来,这种清、静、悲凉就是一种美,尽管是朦胧的,甚至基调有些灰暗,但正是这种清、静、悲凉让他难割难舍,这正是故都情结,家国之思,也正是他几十年人生所体味出来的生命之味。

郁达夫曾这样形容自己的生活:“每天吃点精致的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将平时和行动有所移易,总之懒得动。”他此时提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水的遁世文学”。

走近郁达夫

个人性格:抑郁善感

作品创作:感伤情怀

主观色彩

浪漫主义倾向

代表作品:《沉沦》

《春风沉醉的晚上》

郁达夫经典语录

爱国:“大醉三千日,微吟又十年。只愁亡国后,营墓更无田。”

“万一国破家亡后,对花洒泪岂成诗”

“祖国呀祖国!我的死是你害我的! “你快富起来!强起来罢!

“你还有许多儿女在那里受苦呢!” ——《沉沦》

郁达夫经典语录

志向:“老夫亦是奇男子,潦倒如今百事空。只见人骑肥马去,更无心唱大江东。”

零余者的悲凉,颓唐惨沮的情感

爱情:挽徐志摩联“两卷新诗,廿年旧友。相逢同是天涯客,只为佳人难再得。”

坎坷蹭蹬,飞鸿倦旅

岂有文章传海内;

欲将沉醉换悲凉。——郁达夫自题

有人独立于橘子洲头,看到的是“万山红遍,层林尽染,……万类霜天竞自由”,秋日里,毛泽东读到的是壮丽。

有人登高,笔下出现了“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”(杜甫《登高》)的景象,秋风中,杜甫读到的是悲凉。

有人在秋中徘徊,目之所及是“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”和“杨柳岸晓风残月。”(柳永《雨霖铃》)秋雨里,柳永读到的是凄苦。

欣赏有关秋天的诗句

寒山转苍翠,秋水日潺湲。

倚仗柴门外,临风听暮蝉。

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

王勃《滕王阁序》

秋词

刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

苏幕遮 [范仲淹]

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

暗乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

——杜甫《登高》

浔

阳

江

头

夜

送

客

,

枫

叶

荻

花

秋

瑟

瑟

。

白

居

易

琵 琶

行

秋风萧瑟,残荷听雨,秋有声。

霜叶黄花,秋草碧水,秋有色。

天高云淡,北雁南飞,秋有形。

郁达夫(1896-1945):原名郁文,浙江富江人。是现代文学史上创作社的代表作家,主编《创造季刊》。第一部小说集《沉沦》是中国现代文学史上第一部小说集。郁达夫的文学创作主要以小说和散文的成就最高。主要小说有:在日本留学创作的处女作《银灰色的死》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》等,散文集有《达夫散文集》、《闲书》等。1937年参加抗日,1945年被日本宪兵杀害于印尼的苏门答腊岛。

作者简介:

曾因酒醉鞭名马,

生怕情多累美人。

鲁迅的韧,闻一多的刚,郁达夫的卑己自牧,我认为是文坛的三绝。

郭沫若

剑门道中遇微雨

衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂。

此身合是诗人末?细雨骑驴入剑门。

郁达夫(右)、郭沫若(中)、斯诺在一起

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从一九三三年四月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,一九三四年七月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛至北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。

写作背景:

提问:用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。纵观全文,文中为何多次提到南国之秋?

北国秋——清、静、悲凉

南国秋——慢、润、淡

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

作者眷恋中的北国之秋的胜景

陶然亭的芦花

钓鱼台的柳影

西山的虫唱

玉泉的夜月

潭柘寺的钟声

秋

景

图

小

院

清

晨

槐

树

落

蕊

秋

蝉

啼

唱

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

清,

静,

悲凉。

一九三四年八月北平

小 院 清 晨

这是清晨作者在院子所见的景象图,有破屋、碧空、鸽子、槐树、牵牛花和秋草。这些景物都给人清凉疏朗的感觉,尤其是蓝色的牵牛花更增添了萧瑟的秋意,营造出一种充满北国情调的清凉氛围。

习题1、作者在谈到牵牛花时说:“我以为以蓝色或白色为佳。”对此理由分析不正确的一项是( )

A、因为蓝色和白色都是冷色,最能体现秋的“清”。

B、表现作者主观的感彩。

C、像喇叭的颜色,与花名贴切。

D、能使人感觉到十分的秋意。

C

以 情 驭 景

以 景 显 情

情 景 一 体

落 蕊 图

作者借助“槐蕊”写出秋的“寂静”。无声无息的槐蕊夜里悄然而落,“早晨起来,会铺得满地”,给人静寂的感觉;“扫地的在树影下一阵扫后”几句,突出了秋的清,给人清静悠闲的感觉;作者“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,抒发了悲秋之感,紧扣了“悲凉”。

秋 蝉 图

秋 蝉 图

这是秋蝉的残声图,作者从广阔的角度写出悲切的蝉叫声,每刻都引发人的思绪,叩击人的心扉。萧瑟的气氛笼罩着故都,让人顿生“悲凉”之感。

秋雨图

这是秋雨及后话秋凉的场面图,作者精心细描了一幅秋雨图,“灰沉沉的天底下”,“息列索落”,“忽来一阵冷风”。而且着重表现秋雨过后,都市闲人的着装举止、言谈神情,听到悠长悠长、平平仄仄京调,一缕乡愁,一缕寂寞的悲凉,油然而生。

秋 果 图

这是枣树在秋天里的奇景图。虽然只是平常的枣子,作者却给以了另一种含意,把枣子的生长过程看作是秋由始至终的过程,赞枣子的同时也是赞秋。

提问:本文的“形” 、“神”是什么?

形神的结合点是什么?

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

“结合点”是“清、静、悲凉”。

作者又是如何把握散文的情与景的呢?

作者通过“清”、“静”、“悲凉”这共同点来处理,景是故都固有的自然景象,情是作者的内心世界,跟他的处境有关。这样,就决定了作者会选什么样的景来抒 发什么样的情。

在这部分的最后,作者再次通过文学现象来表达自己的思想,这话是——

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。”

作者再次提到北国的秋和南国的秋,为何?

作者提到北国的秋和南国的秋,与前文呼应,运用对比来形象地比喻两者之味的不同,说明了南国的秋的味比不上北国的秋。

提问:你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

对下面这首诗的赏析不恰当的一项是( )

风,把红叶

掷到脚跟前。

噢,

秋天!

绿色的生命也有热血,

经霜后我才发现……

A.诗中一个“风”字,一个“掷”字,写出了秋风尽吹、枝叶繁密之状。

B.这首诗的特殊之处就在于诗人独具慧眼,发现“绿色”非同寻常的意义。

C. “经霜”一语双关,既是对枫叶经霜变红的实写,也是指诗人经受的外部环境的考验。

D.这是一首咏物诗,作者用了“以小见大”的写法,让读者在简约精练的诗句中自然领会所蕴含的一番情思。

A

作者眷恋中的北国之秋的胜景

陶然亭的芦花

钓鱼台的柳影

西山的虫唱

玉泉的夜月

潭柘寺的钟声

故都的秋

郁达夫是个典型的伤感文人,从小失去父亲,体验了生活的艰辛,养成忧郁、沉寂的性格;成年后呢?又到日本去留学,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷、消沉的心理,所以他的文风有一种伤感的、灰冷的调子。再加上本文写于1934年,九·一八事变之后,北平将遭到日寇践踏,在这个时候,郁达夫正是怀着最后看一眼故都的秋色的心情重游故地的。就象一件心爱之物,传家瑰宝,即将面临着暴力地抢劫而自己又无力抵御一样,那种悲凉、那种无奈,自然要在文章中显现出来,由于心情使然,此时在作者看来,这种清、静、悲凉就是一种美,尽管是朦胧的,甚至基调有些灰暗,但正是这种清、静、悲凉让他难割难舍,这正是故都情结,家国之思,也正是他几十年人生所体味出来的生命之味。

郁达夫曾这样形容自己的生活:“每天吃点精致的菜,喝点芳醇的酒,睡睡午觉,看看闲书,不愿意将平时和行动有所移易,总之懒得动。”他此时提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水的遁世文学”。

走近郁达夫

个人性格:抑郁善感

作品创作:感伤情怀

主观色彩

浪漫主义倾向

代表作品:《沉沦》

《春风沉醉的晚上》

郁达夫经典语录

爱国:“大醉三千日,微吟又十年。只愁亡国后,营墓更无田。”

“万一国破家亡后,对花洒泪岂成诗”

“祖国呀祖国!我的死是你害我的! “你快富起来!强起来罢!

“你还有许多儿女在那里受苦呢!” ——《沉沦》

郁达夫经典语录

志向:“老夫亦是奇男子,潦倒如今百事空。只见人骑肥马去,更无心唱大江东。”

零余者的悲凉,颓唐惨沮的情感

爱情:挽徐志摩联“两卷新诗,廿年旧友。相逢同是天涯客,只为佳人难再得。”

坎坷蹭蹬,飞鸿倦旅

岂有文章传海内;

欲将沉醉换悲凉。——郁达夫自题

有人独立于橘子洲头,看到的是“万山红遍,层林尽染,……万类霜天竞自由”,秋日里,毛泽东读到的是壮丽。

有人登高,笔下出现了“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”(杜甫《登高》)的景象,秋风中,杜甫读到的是悲凉。

有人在秋中徘徊,目之所及是“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”和“杨柳岸晓风残月。”(柳永《雨霖铃》)秋雨里,柳永读到的是凄苦。

欣赏有关秋天的诗句

寒山转苍翠,秋水日潺湲。

倚仗柴门外,临风听暮蝉。

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

王勃《滕王阁序》

秋词

刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

苏幕遮 [范仲淹]

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

暗乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。

万里悲秋常作客,

百年多病独登台。

——杜甫《登高》

浔

阳

江

头

夜

送

客

,

枫

叶

荻

花

秋

瑟

瑟

。

白

居

易

琵 琶

行

秋风萧瑟,残荷听雨,秋有声。

霜叶黄花,秋草碧水,秋有色。

天高云淡,北雁南飞,秋有形。

郁达夫(1896-1945):原名郁文,浙江富江人。是现代文学史上创作社的代表作家,主编《创造季刊》。第一部小说集《沉沦》是中国现代文学史上第一部小说集。郁达夫的文学创作主要以小说和散文的成就最高。主要小说有:在日本留学创作的处女作《银灰色的死》、《春风沉醉的晚上》、《迟桂花》等,散文集有《达夫散文集》、《闲书》等。1937年参加抗日,1945年被日本宪兵杀害于印尼的苏门答腊岛。

作者简介:

曾因酒醉鞭名马,

生怕情多累美人。

鲁迅的韧,闻一多的刚,郁达夫的卑己自牧,我认为是文坛的三绝。

郭沫若

剑门道中遇微雨

衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂。

此身合是诗人末?细雨骑驴入剑门。

郁达夫(右)、郭沫若(中)、斯诺在一起

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从一九三三年四月由上海迁居杭州,居住近三年。在这段时间他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,一九三四年七月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛至北平再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了此篇优美的散文。

写作背景:

提问:用最简练的文字概括北国和南国秋的特点。纵观全文,文中为何多次提到南国之秋?

北国秋——清、静、悲凉

南国秋——慢、润、淡

多次提南国之秋是为了烘托对比北国秋的特点,点出北国之秋味的醇厚、浓郁。

作者眷恋中的北国之秋的胜景

陶然亭的芦花

钓鱼台的柳影

西山的虫唱

玉泉的夜月

潭柘寺的钟声

秋

景

图

小

院

清

晨

槐

树

落

蕊

秋

蝉

啼

唱

闲

话

秋

雨

秋

果

奇

景

清,

静,

悲凉。

一九三四年八月北平

小 院 清 晨

这是清晨作者在院子所见的景象图,有破屋、碧空、鸽子、槐树、牵牛花和秋草。这些景物都给人清凉疏朗的感觉,尤其是蓝色的牵牛花更增添了萧瑟的秋意,营造出一种充满北国情调的清凉氛围。

习题1、作者在谈到牵牛花时说:“我以为以蓝色或白色为佳。”对此理由分析不正确的一项是( )

A、因为蓝色和白色都是冷色,最能体现秋的“清”。

B、表现作者主观的感彩。

C、像喇叭的颜色,与花名贴切。

D、能使人感觉到十分的秋意。

C

以 情 驭 景

以 景 显 情

情 景 一 体

落 蕊 图

作者借助“槐蕊”写出秋的“寂静”。无声无息的槐蕊夜里悄然而落,“早晨起来,会铺得满地”,给人静寂的感觉;“扫地的在树影下一阵扫后”几句,突出了秋的清,给人清静悠闲的感觉;作者“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,抒发了悲秋之感,紧扣了“悲凉”。

秋 蝉 图

秋 蝉 图

这是秋蝉的残声图,作者从广阔的角度写出悲切的蝉叫声,每刻都引发人的思绪,叩击人的心扉。萧瑟的气氛笼罩着故都,让人顿生“悲凉”之感。

秋雨图

这是秋雨及后话秋凉的场面图,作者精心细描了一幅秋雨图,“灰沉沉的天底下”,“息列索落”,“忽来一阵冷风”。而且着重表现秋雨过后,都市闲人的着装举止、言谈神情,听到悠长悠长、平平仄仄京调,一缕乡愁,一缕寂寞的悲凉,油然而生。

秋 果 图

这是枣树在秋天里的奇景图。虽然只是平常的枣子,作者却给以了另一种含意,把枣子的生长过程看作是秋由始至终的过程,赞枣子的同时也是赞秋。

提问:本文的“形” 、“神”是什么?

形神的结合点是什么?

文章的“形”是故都的自然风物,具体说是五幅秋色图。

文章的“神”是赞美故都的自然风物,抒发向往眷念故都之秋的真情,流露出深远的忧思和孤独感。

“结合点”是“清、静、悲凉”。

作者又是如何把握散文的情与景的呢?

作者通过“清”、“静”、“悲凉”这共同点来处理,景是故都固有的自然景象,情是作者的内心世界,跟他的处境有关。这样,就决定了作者会选什么样的景来抒 发什么样的情。

在这部分的最后,作者再次通过文学现象来表达自己的思想,这话是——

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。”

作者再次提到北国的秋和南国的秋,为何?

作者提到北国的秋和南国的秋,与前文呼应,运用对比来形象地比喻两者之味的不同,说明了南国的秋的味比不上北国的秋。

提问:你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

文中的秋景中融入了作家情的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的落寞,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

对下面这首诗的赏析不恰当的一项是( )

风,把红叶

掷到脚跟前。

噢,

秋天!

绿色的生命也有热血,

经霜后我才发现……

A.诗中一个“风”字,一个“掷”字,写出了秋风尽吹、枝叶繁密之状。

B.这首诗的特殊之处就在于诗人独具慧眼,发现“绿色”非同寻常的意义。

C. “经霜”一语双关,既是对枫叶经霜变红的实写,也是指诗人经受的外部环境的考验。

D.这是一首咏物诗,作者用了“以小见大”的写法,让读者在简约精练的诗句中自然领会所蕴含的一番情思。

A

作者眷恋中的北国之秋的胜景

陶然亭的芦花

钓鱼台的柳影

西山的虫唱

玉泉的夜月

潭柘寺的钟声

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读