第三节 人类的居住地―聚落教案

文档属性

| 名称 | 第三节 人类的居住地―聚落教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 253.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2013-11-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《第三节 人类的居住地―聚落》教学设计

一、教材分析

本节内容是全章的重点,是对前面所学知识的理解和运用。本节课由乡村和城市、聚落与环境、聚落的发展与保护三部分内容组成。所有内容都围绕身边的生活环境来展开。

聚落的形成与地理环境的联系紧密,在人文地理学中,聚落也被称为人口的文化景观,它是人类居住活动所创造的最为典型的人文环境。作为人文环境的聚落,在其形成发展的过程中肯定受到风俗、文化等人文因素的控制与作用,课文通过大量实例和图片,给学生留下鲜明直观的印象,但内容的落脚点应该是可持续发展,树立人地协调发展的地理环境观。

二、学情分析

初中七年级的学生正处在少年期,《人类的居住地——聚落》是他们认识较深刻的一种自然环境,但是这种认识是停留在感性认识上的,分析问题的能力不够完善;本节的知识比较直观形象,与生活联系紧密,教师可以适当加以引导让学生多分析,充分发表自己的见解,并且加强学生间的交流,使其自己获得新知。初中生不喜欢高谈阔论的说教,但能从生活实例中感悟自己的认识并指导自己的行动,教师应注意以事例说理,以理服人。

三、设计思路

1、教学目标

知识与技能:知道聚落的含义,认识聚落的基本类别及差别,了解乡村与城市的具体类别及演变过程,理解聚落的形成和发展与自然环境、人类活动的密切关系,懂得保护世界文化遗产的意义。

过程与方法:以丰富直观形象的图片引导学生诠释聚落的含义、分类、差别及演变过程,以导学提纲提供教学案例,通过教师示范分析与小组合作探究交流相结合理解聚落的形成和发展与自然环境、人类活动的密切关系,以典型事例的列举感受传统聚落是早先人类遗留给我们的重要文化遗产。培养联系实际发现问题、分析问题、解决问题的能力,提升思维的深度和广度。

情感态度和价值观:感受地理学科的审美情趣,激发孩子们的求知欲望和创新潜能,树立忧患意识和人地协调发展的环境观,进一步渗透可持续发展的观念。

2、教学重点、难点

认识聚落的城乡差异,理解聚落形成和发展的影响因素,懂得世界文化遗产保护的意义是本节教学的重点,理解聚落形成和发展的影响因素是本节教学的难点。

3、教学方法

采用观察分析法、讨论法、案例分析、列举法等多种教学方法,尽可能让学生充分发表自己的见解,其中分析聚落与自然环境的关系是通过多种教学方法综合运用完成的。此外充分利用实例、图片、录像等丰富学生的学习资源。

4、学法指导

通过小组交流、师生交流来促进学生自主探究,教师注意关注学生在讨论分析中主动参与程度、交流意识是否积极给予鼓励指导。此外在确立小组合作探究成员时既允许他们自由选择合作伙伴,也要适当注意协调同学之间的取长补短。

四、教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

从所展示的这一系列图片中你看出什么?有什么感受?(精选城市与乡村对比性景观图片若干张)你去过的农村是什么样?(2)你所在的或去过的城市是什么样?在大家的畅所欲言中,我们话里话外都在谈论着我们人类的居住地,在地理上我们通常把人们生活居住的地方叫做聚落,聚落分为了两种基本类型——乡村和城市。(承上启下引出本节主题) 各抒己见 从身边的生活、经历出发个性化描述各自的感受。

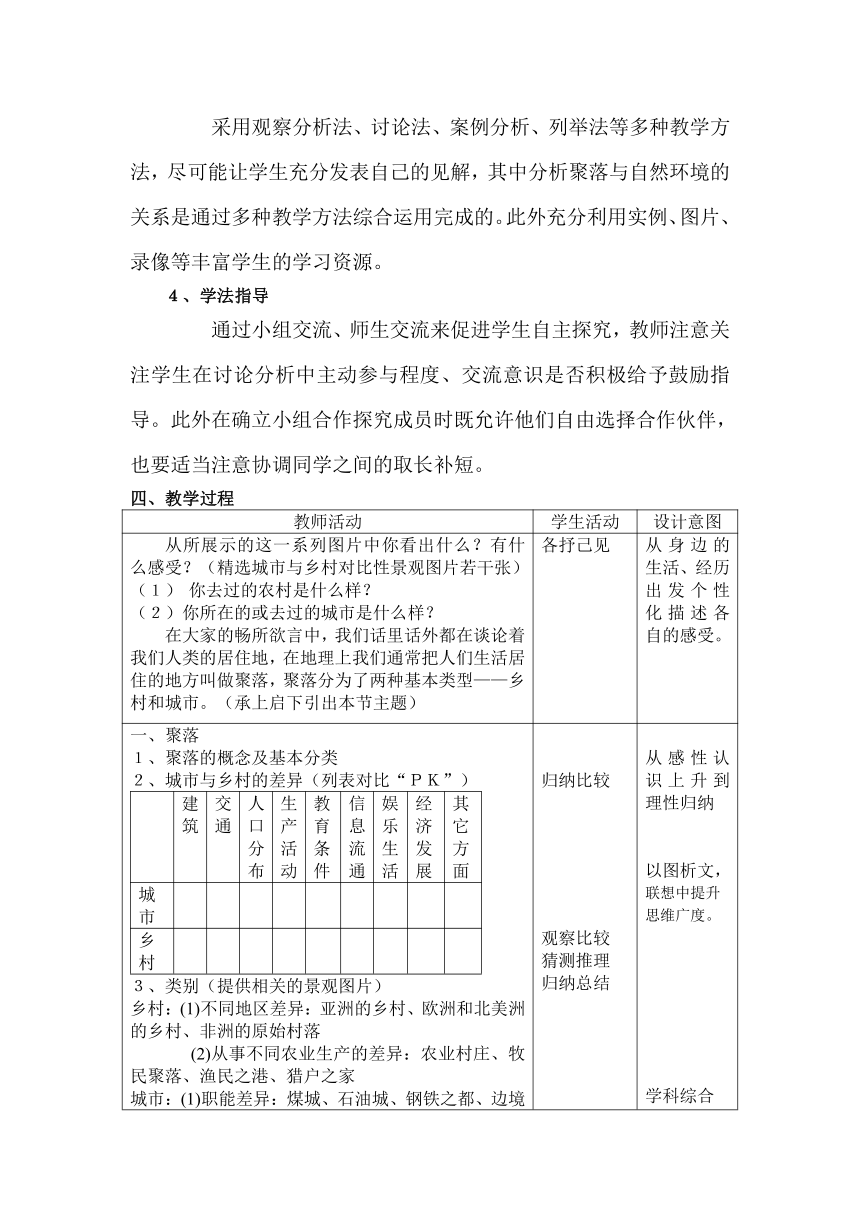

一、聚落1、聚落的概念及基本分类2、城市与乡村的差异(列表对比“PK”)建筑交通人口分布生产活动教育条件信息流通娱乐生活经济发展其它方面城市乡村3、类别(提供相关的景观图片)乡村:(1)不同地区差异:亚洲的乡村、欧洲和北美洲的乡村、非洲的原始村落 (2)从事不同农业生产的差异:农业村庄、牧民聚落、渔民之港、猎户之家城市:(1)职能差异:煤城、石油城、钢铁之都、边境口岸、文化城市、综合性城市等 (2)人口差异:人口大于100万为特大城市,人口50—100万为大城市,人口20—50万为中等城市 ,人口小于20万为小城市。考考你:(1)《清明上河图》中的三个画面:乡村?城市?(提供《清明上河图》三个画面)(2)城市和乡村哪个先产生的?城市怎样发展起来的?(提供《乡村到城市的演变过程》的景观图片和相应城市变化的地图)4、城市和乡村的演变过程一般来说,先有乡村聚落,后有城市聚落。目前,全世界大约有一半的人住在城市。引申:在人类社会发展的历史长河中,影响聚落形成和发展的因素有哪些呢?二、影响聚落形成和发展的因素(一)案例分析(以导学提纲提供教学案例(1)(2))教师示范分析——(1)当初深圳是一个小渔村,现在发展成了中国的大都市,该城市聚落形成和发展的影响因素有哪些?自然条件社会经济因素地形气候劳动力资源交通资金技术管理政策其它崛起之因学生自主探究——(2)假设你是古代部落的首领,带着族人想定居下来,你将怎样选择合适的地方?择地而居填写:地形土壤水源自然资源气候其它圈画:请在《世界地形图》中勾画出来比较理想的定居地。 本组成员姓名:(二)案例交流(组织各组交流各自的探究结果)1、教师组织各组交流各自的探究结果:2、列表归纳:影响聚落形成和发展的主要因素自然因素社会经济因素(1)地形平坦、土壤肥沃,适于耕作,水源充足。(2)气候温和湿润。(3)自然资源丰富。(1)交通便利。(2)劳动力资源丰富。(3)资金、技术、管理、政策等方面优越。(三)巩固应用(提供丰富多彩的学习资源)1、野外小常识:在野外的山中迷路,争取找到一条小溪顺着溪流走,为什么?(景观图片)2、教训追踪:本镇地处低洼地区,学校又建在镇里的偏低处,又遭受山洪的隐患。给我们什么启示?(新闻图片)3、历史再现:豫北房屋(在明朝时期)房顶上没烟囱,为什么? (景观图片)4、时事在线:长江水污染及四川的地震,给我们什么启示?(新闻图片)5、民居中的学问:(1)民居与自然环境、当地居民生产活动和生活习俗有什么关系?(景观图片:西亚的民居、东南亚的高架屋、北极的冰屋、黄土高原的窑洞)(2)同样是“人”字形屋顶分布在不同地域的民居中,所起的作用有差异吗?(图片对比:寒冷地区与湿热地区)(3)青藏地区的碉房与帐篷各适应什么样的生产活动呢?(图片对比:碉房与帐篷)三、传统聚落是早先人类遗留给我们的重要文化遗产传统民居的重要价值(简明扼要的语言阐述)2、聚落家族的遗憾与忧虑(事例列举:相关的图片展示与生动的语言描述有机融合)(1)古巴比伦空中花园的假想图:在公元前600多年,古巴比伦国王为了取悦妃子模仿其家乡的建筑依山而建,远远望去,以为是在空中,非常独特,可是已毁于战火。(2)土耳其穴居洞穴:能反映出原始社会人类的生活,在中国的山顶洞人、北京人等在当时也过着穴居的生活,这对早期人类的产生繁衍生息的研究具有极高价值。(3)西安古都:西安著名的古城墙距今已有600多年历史,过去是一个庞大而精密的军事防御体系,周长1109千米,可以说这座古城是我国现存最完整规模最大的一座城堡,这里的很多传统民居都非常有特色,可是随着城市的发展以及年久失修很多民居已经被拆毁,目前这里具有保留价值的传统民居有24处要求挂牌保护了。(4)意大利威尼斯:是世界上最奇特城市之一,是一座很浪漫水城、河多、桥多,市内交通工具只有船艇、没有汽车,400多座桥,100多条运河。而全球气温升高造成冰川融化,将会使海平面上升,威尼斯人是否也会有忧虑呢?(5)云南丽江古城:距今已有800多年的历史,古朴自然,兼有水乡之容、山城之貌,它作为悠久历史的少数民族城市建筑融汉、白、彝、藏各民族精华,并且具有纳西族独特风采。目前中外游客众多,随着在岁月的斗转星移中如何处理好保护与经济效益的关系呢?(6)北京四合院:面对北京城市的日新月异,四合院早已处在进退两难的境地,而且即使保存下来的四合院,目前也只能有空荡荡的建筑风格,而昔日长幼有序其乐融融的场景早已不见了。3、保护具有民族特色的传统民居(教师水到渠成提出观点) 归纳比较观察比较猜测推理归纳总结快速抢答集思广益体会分析方法。小组合作尝试探究(在合作中仁者见仁,智者见智)小组汇报各抒己见集思广益博采众长(自由选择民居阐述自己的见解)追根溯源感受传统聚落是早先人类遗留给我们的重要文化遗产 从感性认识上升到理性归纳以图析文,联想中提升思维广度。学科综合以图促思,联想中提升思维深度。置疑引出下文授之以渔设计创新应用分析方法的探究活动,动手和动脑兼而有之,利于学生参与知识的形成过程,寓教于乐。百家争鸣梳理知识点学以致用链接生活以事说理学科综合热点透视激情引趣着眼典型以点带面感受中形成正确的情感态度价值观思想共鸣

课外延伸:《南京城市巡礼》(提供录像短片)今天的南京发生了哪些变化? 畅所欲言 让知识延伸到身边的生活中

「教学反思」

“聚落”一词对于大多数人来说很陌生,给人“一沙一世界,一花一天堂”之感,实际上就在生活场景中,只是因熟知具体的细节而忽略了主题,因而教师以话题贯穿始终,所有的话题从学生身边的生活空间开始,延伸到生活经历,延伸到相关案例,延伸到具体事例,感知聚落、认识聚落、分析聚落、反思聚落。

为了促进学生的自主学习,教师更多地创设了让学生参与到自主学习中来的情境与氛围,充分让学生亲自感知,使其从内心去感受,而不是让其会写,强调体验,强调经历,强调让学生亲身参与;更多地提供了让学生拓展思维深度与广度的课程资源,捕捉能够多角度思维的问题或专题,让学生自由发挥;更多地突出了地理学科以图析文、以图促思、以图明理的学科特色。此外,结合已有的现代信息技术手段,通过多媒体课件与课堂活动有机结合,激起孩子们极大的学习热情,他们学得投入、学得扎实、学得轻松,教师教得鲜活、教得自如、教得快乐。

本节重点与难点内容(影响聚落形成和发展的因素)采取教师示范分析与学生小组合作探究交流有机结合,让点拨与放手相得益彰,让教师的主导与学生主体相辅相成,有利于促使学生更积极地参与到教学过程中来,最终使每个学生在知识、技能、能力、情感、态度等方面得到更主动更广泛的发展。

这节课的时间比较紧,45分钟完成有点仓促,课程资源的选择与相应的学习策略创设在课堂教学时间上发生了冲突。如:古诗词、音乐作品、绘画作品、世界各地丰富多彩的民居等所蕴涵的聚落与自然环境和人类活动的关系是很好的切入点,但又不得不取舍掉。

一、教材分析

本节内容是全章的重点,是对前面所学知识的理解和运用。本节课由乡村和城市、聚落与环境、聚落的发展与保护三部分内容组成。所有内容都围绕身边的生活环境来展开。

聚落的形成与地理环境的联系紧密,在人文地理学中,聚落也被称为人口的文化景观,它是人类居住活动所创造的最为典型的人文环境。作为人文环境的聚落,在其形成发展的过程中肯定受到风俗、文化等人文因素的控制与作用,课文通过大量实例和图片,给学生留下鲜明直观的印象,但内容的落脚点应该是可持续发展,树立人地协调发展的地理环境观。

二、学情分析

初中七年级的学生正处在少年期,《人类的居住地——聚落》是他们认识较深刻的一种自然环境,但是这种认识是停留在感性认识上的,分析问题的能力不够完善;本节的知识比较直观形象,与生活联系紧密,教师可以适当加以引导让学生多分析,充分发表自己的见解,并且加强学生间的交流,使其自己获得新知。初中生不喜欢高谈阔论的说教,但能从生活实例中感悟自己的认识并指导自己的行动,教师应注意以事例说理,以理服人。

三、设计思路

1、教学目标

知识与技能:知道聚落的含义,认识聚落的基本类别及差别,了解乡村与城市的具体类别及演变过程,理解聚落的形成和发展与自然环境、人类活动的密切关系,懂得保护世界文化遗产的意义。

过程与方法:以丰富直观形象的图片引导学生诠释聚落的含义、分类、差别及演变过程,以导学提纲提供教学案例,通过教师示范分析与小组合作探究交流相结合理解聚落的形成和发展与自然环境、人类活动的密切关系,以典型事例的列举感受传统聚落是早先人类遗留给我们的重要文化遗产。培养联系实际发现问题、分析问题、解决问题的能力,提升思维的深度和广度。

情感态度和价值观:感受地理学科的审美情趣,激发孩子们的求知欲望和创新潜能,树立忧患意识和人地协调发展的环境观,进一步渗透可持续发展的观念。

2、教学重点、难点

认识聚落的城乡差异,理解聚落形成和发展的影响因素,懂得世界文化遗产保护的意义是本节教学的重点,理解聚落形成和发展的影响因素是本节教学的难点。

3、教学方法

采用观察分析法、讨论法、案例分析、列举法等多种教学方法,尽可能让学生充分发表自己的见解,其中分析聚落与自然环境的关系是通过多种教学方法综合运用完成的。此外充分利用实例、图片、录像等丰富学生的学习资源。

4、学法指导

通过小组交流、师生交流来促进学生自主探究,教师注意关注学生在讨论分析中主动参与程度、交流意识是否积极给予鼓励指导。此外在确立小组合作探究成员时既允许他们自由选择合作伙伴,也要适当注意协调同学之间的取长补短。

四、教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

从所展示的这一系列图片中你看出什么?有什么感受?(精选城市与乡村对比性景观图片若干张)你去过的农村是什么样?(2)你所在的或去过的城市是什么样?在大家的畅所欲言中,我们话里话外都在谈论着我们人类的居住地,在地理上我们通常把人们生活居住的地方叫做聚落,聚落分为了两种基本类型——乡村和城市。(承上启下引出本节主题) 各抒己见 从身边的生活、经历出发个性化描述各自的感受。

一、聚落1、聚落的概念及基本分类2、城市与乡村的差异(列表对比“PK”)建筑交通人口分布生产活动教育条件信息流通娱乐生活经济发展其它方面城市乡村3、类别(提供相关的景观图片)乡村:(1)不同地区差异:亚洲的乡村、欧洲和北美洲的乡村、非洲的原始村落 (2)从事不同农业生产的差异:农业村庄、牧民聚落、渔民之港、猎户之家城市:(1)职能差异:煤城、石油城、钢铁之都、边境口岸、文化城市、综合性城市等 (2)人口差异:人口大于100万为特大城市,人口50—100万为大城市,人口20—50万为中等城市 ,人口小于20万为小城市。考考你:(1)《清明上河图》中的三个画面:乡村?城市?(提供《清明上河图》三个画面)(2)城市和乡村哪个先产生的?城市怎样发展起来的?(提供《乡村到城市的演变过程》的景观图片和相应城市变化的地图)4、城市和乡村的演变过程一般来说,先有乡村聚落,后有城市聚落。目前,全世界大约有一半的人住在城市。引申:在人类社会发展的历史长河中,影响聚落形成和发展的因素有哪些呢?二、影响聚落形成和发展的因素(一)案例分析(以导学提纲提供教学案例(1)(2))教师示范分析——(1)当初深圳是一个小渔村,现在发展成了中国的大都市,该城市聚落形成和发展的影响因素有哪些?自然条件社会经济因素地形气候劳动力资源交通资金技术管理政策其它崛起之因学生自主探究——(2)假设你是古代部落的首领,带着族人想定居下来,你将怎样选择合适的地方?择地而居填写:地形土壤水源自然资源气候其它圈画:请在《世界地形图》中勾画出来比较理想的定居地。 本组成员姓名:(二)案例交流(组织各组交流各自的探究结果)1、教师组织各组交流各自的探究结果:2、列表归纳:影响聚落形成和发展的主要因素自然因素社会经济因素(1)地形平坦、土壤肥沃,适于耕作,水源充足。(2)气候温和湿润。(3)自然资源丰富。(1)交通便利。(2)劳动力资源丰富。(3)资金、技术、管理、政策等方面优越。(三)巩固应用(提供丰富多彩的学习资源)1、野外小常识:在野外的山中迷路,争取找到一条小溪顺着溪流走,为什么?(景观图片)2、教训追踪:本镇地处低洼地区,学校又建在镇里的偏低处,又遭受山洪的隐患。给我们什么启示?(新闻图片)3、历史再现:豫北房屋(在明朝时期)房顶上没烟囱,为什么? (景观图片)4、时事在线:长江水污染及四川的地震,给我们什么启示?(新闻图片)5、民居中的学问:(1)民居与自然环境、当地居民生产活动和生活习俗有什么关系?(景观图片:西亚的民居、东南亚的高架屋、北极的冰屋、黄土高原的窑洞)(2)同样是“人”字形屋顶分布在不同地域的民居中,所起的作用有差异吗?(图片对比:寒冷地区与湿热地区)(3)青藏地区的碉房与帐篷各适应什么样的生产活动呢?(图片对比:碉房与帐篷)三、传统聚落是早先人类遗留给我们的重要文化遗产传统民居的重要价值(简明扼要的语言阐述)2、聚落家族的遗憾与忧虑(事例列举:相关的图片展示与生动的语言描述有机融合)(1)古巴比伦空中花园的假想图:在公元前600多年,古巴比伦国王为了取悦妃子模仿其家乡的建筑依山而建,远远望去,以为是在空中,非常独特,可是已毁于战火。(2)土耳其穴居洞穴:能反映出原始社会人类的生活,在中国的山顶洞人、北京人等在当时也过着穴居的生活,这对早期人类的产生繁衍生息的研究具有极高价值。(3)西安古都:西安著名的古城墙距今已有600多年历史,过去是一个庞大而精密的军事防御体系,周长1109千米,可以说这座古城是我国现存最完整规模最大的一座城堡,这里的很多传统民居都非常有特色,可是随着城市的发展以及年久失修很多民居已经被拆毁,目前这里具有保留价值的传统民居有24处要求挂牌保护了。(4)意大利威尼斯:是世界上最奇特城市之一,是一座很浪漫水城、河多、桥多,市内交通工具只有船艇、没有汽车,400多座桥,100多条运河。而全球气温升高造成冰川融化,将会使海平面上升,威尼斯人是否也会有忧虑呢?(5)云南丽江古城:距今已有800多年的历史,古朴自然,兼有水乡之容、山城之貌,它作为悠久历史的少数民族城市建筑融汉、白、彝、藏各民族精华,并且具有纳西族独特风采。目前中外游客众多,随着在岁月的斗转星移中如何处理好保护与经济效益的关系呢?(6)北京四合院:面对北京城市的日新月异,四合院早已处在进退两难的境地,而且即使保存下来的四合院,目前也只能有空荡荡的建筑风格,而昔日长幼有序其乐融融的场景早已不见了。3、保护具有民族特色的传统民居(教师水到渠成提出观点) 归纳比较观察比较猜测推理归纳总结快速抢答集思广益体会分析方法。小组合作尝试探究(在合作中仁者见仁,智者见智)小组汇报各抒己见集思广益博采众长(自由选择民居阐述自己的见解)追根溯源感受传统聚落是早先人类遗留给我们的重要文化遗产 从感性认识上升到理性归纳以图析文,联想中提升思维广度。学科综合以图促思,联想中提升思维深度。置疑引出下文授之以渔设计创新应用分析方法的探究活动,动手和动脑兼而有之,利于学生参与知识的形成过程,寓教于乐。百家争鸣梳理知识点学以致用链接生活以事说理学科综合热点透视激情引趣着眼典型以点带面感受中形成正确的情感态度价值观思想共鸣

课外延伸:《南京城市巡礼》(提供录像短片)今天的南京发生了哪些变化? 畅所欲言 让知识延伸到身边的生活中

「教学反思」

“聚落”一词对于大多数人来说很陌生,给人“一沙一世界,一花一天堂”之感,实际上就在生活场景中,只是因熟知具体的细节而忽略了主题,因而教师以话题贯穿始终,所有的话题从学生身边的生活空间开始,延伸到生活经历,延伸到相关案例,延伸到具体事例,感知聚落、认识聚落、分析聚落、反思聚落。

为了促进学生的自主学习,教师更多地创设了让学生参与到自主学习中来的情境与氛围,充分让学生亲自感知,使其从内心去感受,而不是让其会写,强调体验,强调经历,强调让学生亲身参与;更多地提供了让学生拓展思维深度与广度的课程资源,捕捉能够多角度思维的问题或专题,让学生自由发挥;更多地突出了地理学科以图析文、以图促思、以图明理的学科特色。此外,结合已有的现代信息技术手段,通过多媒体课件与课堂活动有机结合,激起孩子们极大的学习热情,他们学得投入、学得扎实、学得轻松,教师教得鲜活、教得自如、教得快乐。

本节重点与难点内容(影响聚落形成和发展的因素)采取教师示范分析与学生小组合作探究交流有机结合,让点拨与放手相得益彰,让教师的主导与学生主体相辅相成,有利于促使学生更积极地参与到教学过程中来,最终使每个学生在知识、技能、能力、情感、态度等方面得到更主动更广泛的发展。

这节课的时间比较紧,45分钟完成有点仓促,课程资源的选择与相应的学习策略创设在课堂教学时间上发生了冲突。如:古诗词、音乐作品、绘画作品、世界各地丰富多彩的民居等所蕴涵的聚落与自然环境和人类活动的关系是很好的切入点,但又不得不取舍掉。