【核心素养目标】第16课 我的叔叔于勒 第1课时 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第16课 我的叔叔于勒 第1课时 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-12 09:22:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第16课 我的叔叔于勒 第1课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.了解作者及写作背景。

2.能记住课后“读读写写”的词语。

3.能梳理小说情节,理解小说的主题。

核心素养:

文化自信:通过学习《我的叔叔于勒》,认识19世纪资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系,理解作者对社会底层小人物的深切同情,提高道德观念,树立正确的金钱观。

语言运用:培养学生主动积累和学习拮据、褴褛等词语,丰富知识储备,了解文字的特点和运用规律,能在具体的语言情境中有效沟通,提高语言运用能力。

思维能力:这篇小说的内蕴很丰富,在教学过程中,创设情境质疑问难,合作探究释疑解难,从人物形象分析入手,探讨作品深层主题,培养解读小说的能力。

审美创造:通过本课的学习,体会莫泊桑小说精妙的艺术构思,感受他的匠心独运。

【课时安排】2课时

第1课时

【教学过程】

【导入新课】

在世界文坛上,擅长写短篇小说的人比比皆是,但真正称得上大师的,却寥寥无几。19世纪后半叶的法国作家莫泊桑就是文学星空中灼灼耀眼的一颗巨星。

今天,就让我们一起走进发表于1883年的《我的叔叔于勒》,领略莫泊桑短篇小说的风格、特色和魅力。

【了解作者与背景知识】(教师介绍作者及写作背景,引导学生体会诗人情感)

莫泊桑(1850—1893)十九世纪法国批判现实主义作家,成就以短篇小说最为突出,有“短篇小说巨匠”的美称。

他的短篇小说侧重摹写人情世态,充分显示出他的社会风俗画家的才能。构思布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾都有独到之处。

代表作有《羊脂球》《漂亮朋友》《米隆老爹》《项链》等。

世界四大短篇小说家以及代表作:

法国莫泊桑《羊脂球》

美国马克·吐温《竞选州长》

俄国契诃夫《变色龙》

美国欧亨利《麦琪的礼物》

写作背景:

《我的叔叔于勒》是短篇小说集《羊脂球》所收的小说中的一篇。写于1883年,当时的法国,资产阶级不仅和工人阶级的矛盾日益尖锐激烈,而且和小资产阶级的民日益尖锐起来。小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。一部分小资产阶级成员不甘心破产,踏上了漂洋过海的险途,企望在美洲、亚洲闯出一条大发横财的生路,梦想有着一日能够腰缠万贯,荣归故里。本文就是在这样的社会背景下写出来的。

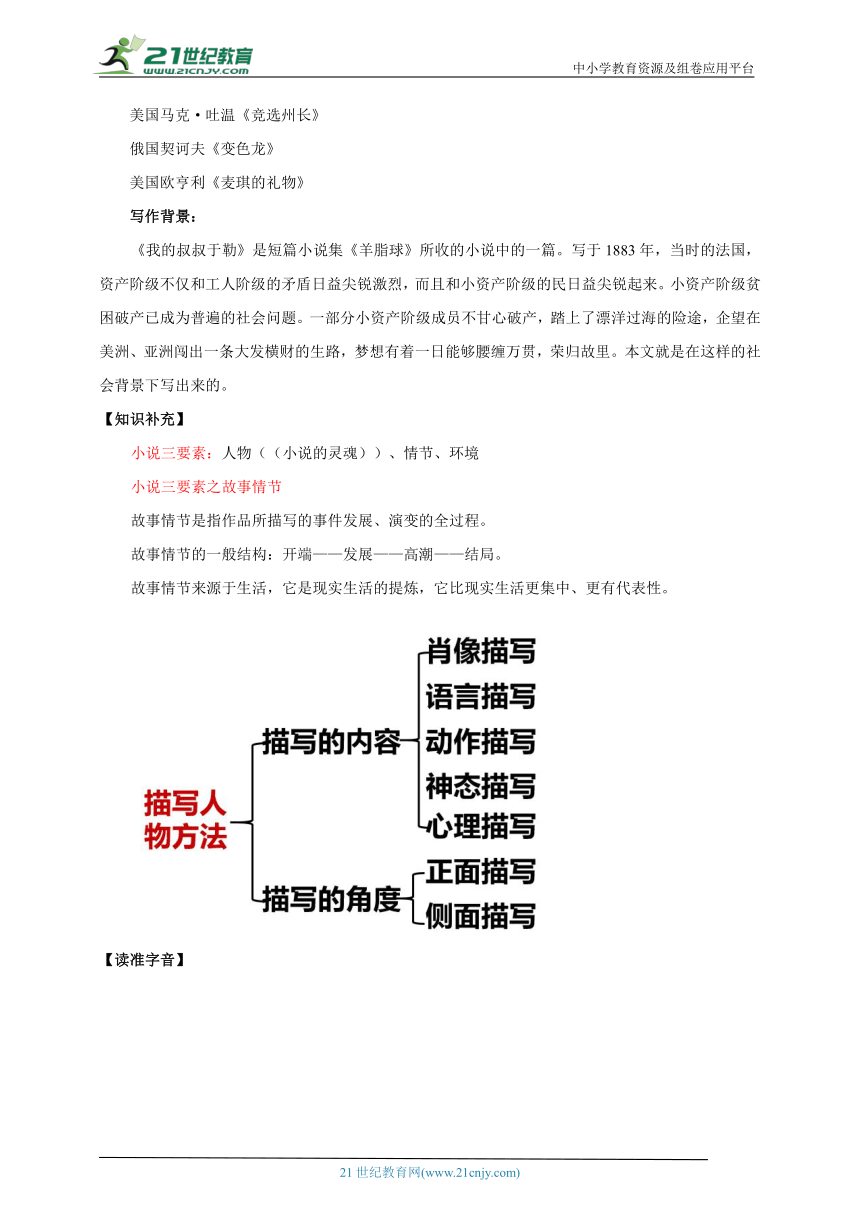

【知识补充】

小说三要素:人物((小说的灵魂))、情节、环境

小说三要素之故事情节

故事情节是指作品所描写的事件发展、演变的全过程。

故事情节的一般结构:开端——发展——高潮——结局。

故事情节来源于生活,它是现实生活的提炼,它比现实生活更集中、更有代表性。

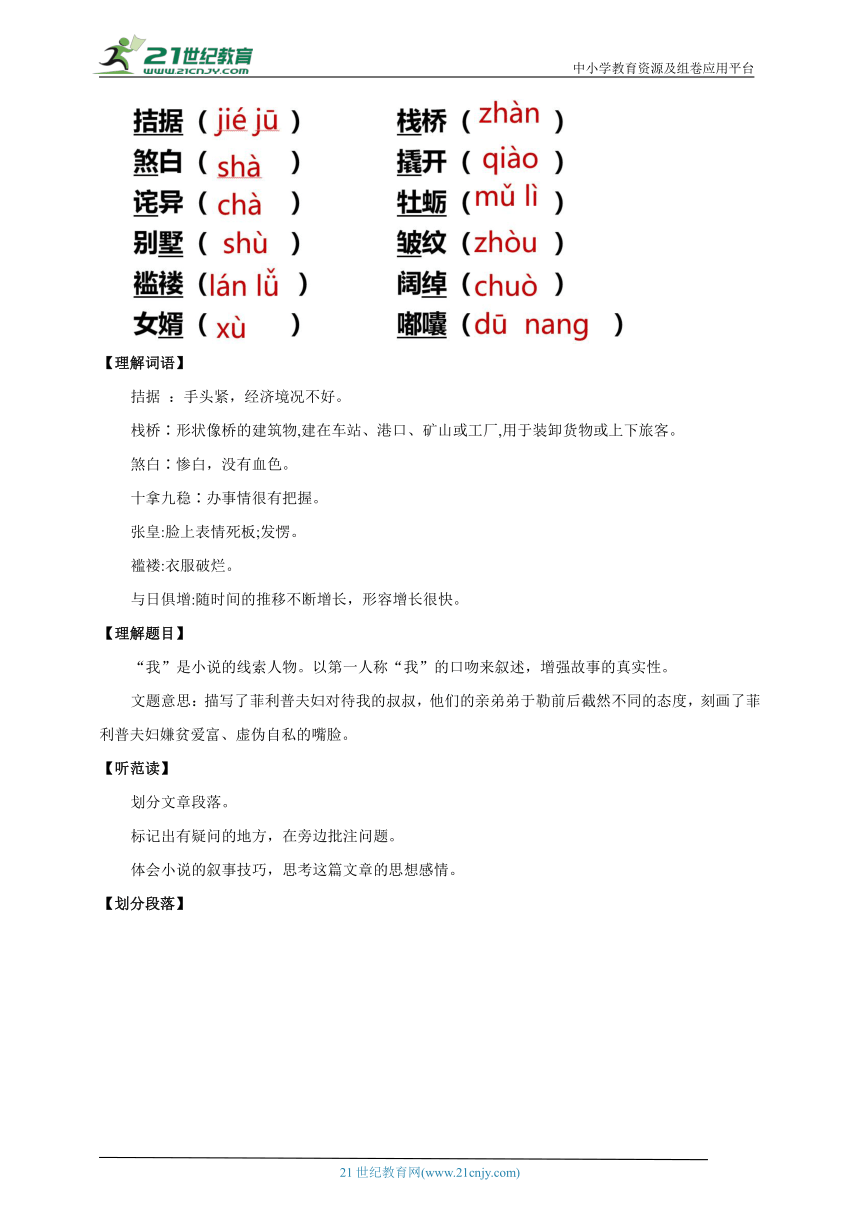

【读准字音】

【理解词语】

拮据 :手头紧,经济境况不好。

栈桥∶形状像桥的建筑物,建在车站、港口、矿山或工厂,用于装卸货物或上下旅客。

煞白∶惨白,没有血色。

十拿九稳∶办事情很有把握。

张皇:脸上表情死板;发愣。

褴褛:衣服破烂。

与日俱增:随时间的推移不断增长,形容增长很快。

【理解题目】

“我”是小说的线索人物。以第一人称“我”的口吻来叙述,增强故事的真实性。

文题意思:描写了菲利普夫妇对待我的叔叔,他们的亲弟弟于勒前后截然不同的态度,刻画了菲利普夫妇嫌贫爱富、虚伪自私的嘴脸。

【听范读】

划分文章段落。

标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

体会小说的叙事技巧,思考这篇文章的思想感情。

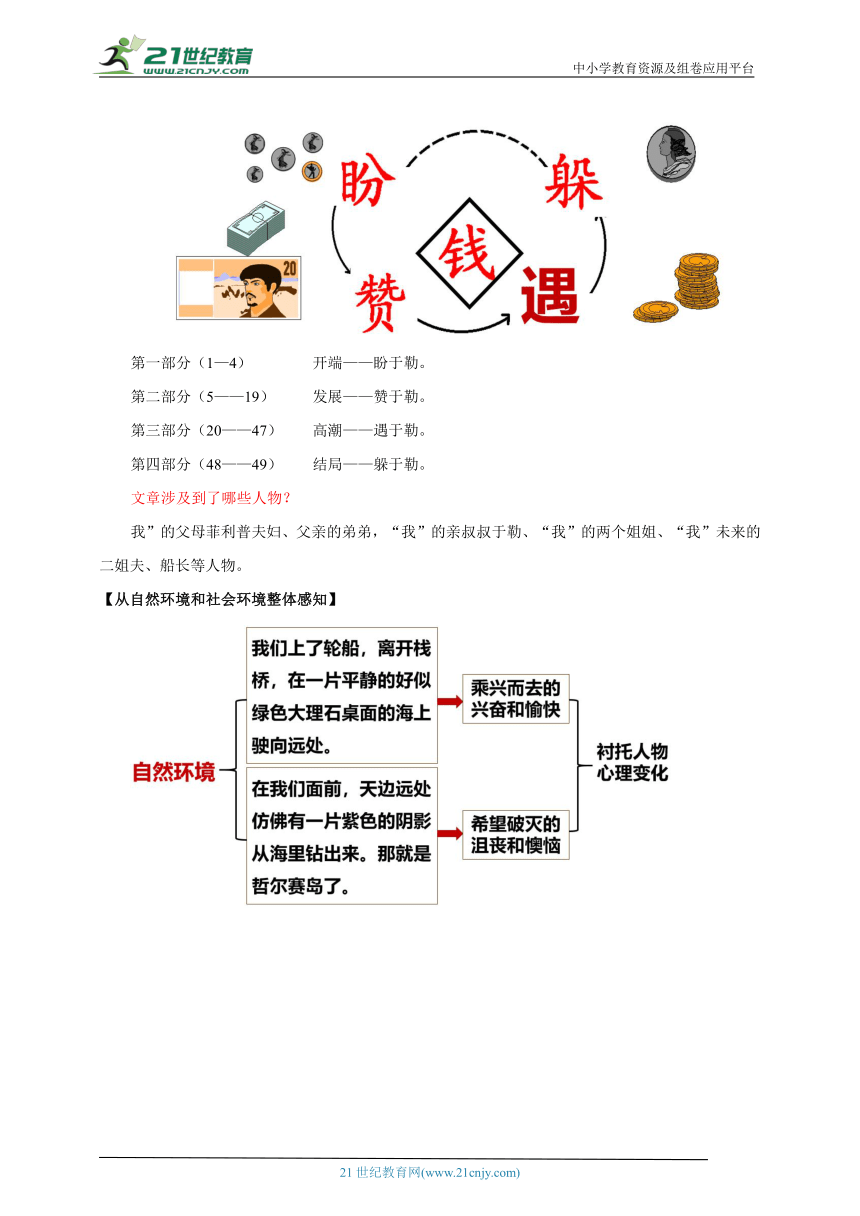

【划分段落】

第一部分(1—4) 开端——盼于勒。

第二部分(5——19) 发展——赞于勒。

第三部分(20——47) 高潮——遇于勒。

第四部分(48——49) 结局——躲于勒。

文章涉及到了哪些人物?

我”的父母菲利普夫妇、父亲的弟弟,“我”的亲叔叔于勒、“我”的两个姐姐、“我”未来的二姐夫、船长等人物。

【从自然环境和社会环境整体感知】

【自主探究】

菲利普夫妇一家为什么盼望于勒回来?

菲利普是个小公务员,一家人生活十分拮据,不仅“样样都要节省”,甚至连女儿都嫁不出去。但是,当他们知道以前被视为“全家的恐怖”的于勒在美洲发了财,并准备回到故乡,和哥哥一家“一起快活地过日子”后,一家人朝思暮想,眼巴巴地盼望于勒归来,并对“这桩十拿九稳的事”“拟定了上千种计划,甚至计划到要用这位叔叔的钱置一所别墅”,“我”的二姐也因这个“福音”订了婚。

小说的结局是菲利普夫妇一家人躲开了日夜盼望的于勒,这是什么原因?

直接原因:于勒又沦落为穷人,而菲利普夫妇只认钱。

根本原因:金钱至上的社会制度所造成的。

【新知精讲】

品味第一、二部分

唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!

“我”的父亲这句永不变更的话有什么作用?

明确:这个句子在小说中多处出现,这是作者在极力渲染菲利普夫妇盼望于勒归来的一个细节,真是望眼欲穿,焦急万分,恨不得立即相见。这永不变更的话一方面给读者留下了悬念,一方面为情节的发展埋下了伏笔。

重复这句话,既表达了菲利普夫妇急切的内心,同时也加深了读者的印象。

文章中关于于勒去美洲前后的情况,是运用什么叙述顺序交代的?有什么作用?

明确:运用插叙作用分析法。插叙。介绍于勒的经历,交代了事情的前因后果,更突出菲利普一家盼望于勒归来的急切心情,为情节的发展做了铺垫。

“信”在小说起什么作用?

明确:这两封信,是故事发展的引线,它们神奇地改变了于勒在菲利普夫妇心目中的印象。第二封信成了菲利普家的“福音书”,“有机会就要拿出来念”,这封信还促成了菲利普二女儿的婚事,推动情节进一步发展。围绕这两封信,更好地表现了菲利普夫妇自私、虚荣、惟利是图的性格特征,揭示了整个社会的风气,二姐夫的求婚就是例子。所以,“信”是故事情节发展的催化剂,它对刻画人物、表现主题都有重要的作用。

品味第三部分

她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。

两位打扮得很漂亮的太太吃牡蛎这一细节有什么作用?

明确:这里运用了细节描写作用分析法。这处细节描写极为形象地写出了两位太太吃法的文雅,也正是这种文雅的吃法打动了爱慕虚荣的菲利普,为下文他故作高雅,主动邀请妻子、女儿吃牡蛎,这个情节为后面于勒的出场做了铺垫。

我父亲脸色早已煞白,两眼呆直,哑着嗓子说:“啊!啊!原来如此……如此……我早就看出来了!……谢谢您,船长。”

分析此处省略号的作用。

明确:此处的菲利普神态异常,多处省略号可以看出他脑子里惊慌失措,说话语无伦次,形象生动地体现了他内心的极度恐慌。虚荣、势利、自私的个性跃然纸上。

菲利普夫妇对于勒的称呼发生了哪些变化,想一想,为什么会有这样的变化?

明确:菲利普夫妇对于勒的称呼,从“贼”“讨饭的”与上文“好心的于勒”形成对比,于勒不再是他们的希望和兄弟,此时他又变成了恐怖和灾难,这都是因为钱。充分表现了菲利普夫妇自私、虚伪、冷酷和惟利是图的本性。

我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

这三种称呼有什么深刻含义?

明确: “我”默念的话语中“我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,从人物关系看,“我的叔叔”也就是“父亲的弟弟”,意思没有什么不同,这是作者有意安排的语意上的重复,但是,从排列的顺序分析,作者是很具匠心的,最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。

“我”的这三种称呼的顺序和菲利普夫妇对于勒称呼的顺序形成了鲜明对比,突出了菲利普夫妇的人物性格。

品味第四部分

我给了他10个铜子的小费。他赶紧谢我:“上帝保佑您,我的年轻的先生!”

这个细节,是多余的吗?

小说写若瑟夫付完牡蛎钱,按情节的发展可以结束了,但作者安排了若瑟夫给十个铜子小费的细节,让小说中的几个主要人物来一次集中表演。于勒接过钱,赶紧道谢,并尊称自己的侄儿为“年轻的先生”,表现了他的社会地位低下,生活艰辛。

另外,母亲是受惊吓、震怒,破口大骂,表现了她的市侩嘴脸和因失望而歇斯底里的发作。父亲使眼色,是担心女婿了解真相而婚事告吹,表现了他的惊恐和不安。只有若瑟夫涉世未深,保持着同情和怜悯之情。这个细节描写反映了资本主义社会的世态炎凉,也充分表现了作者对资本主义社会人与人之间纯粹的金钱关系的批评态度和憎恶之情。

【归纳总结】

这篇小说写了一件什么事?于勒是怎样的一个人?

这篇小说写了一个法国小市民家庭的日常生活。作者运用对比的手法,充分描绘了菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度

于勒年轻时,是个“花花公子”。他把自己所得的遗产花光了,又花了哥哥菲利普的一些钱,因而被视为全家的“恐怖”。终于,他被送到美洲。后来,据说他在那里做生意赚了钱,并给菲利普夫妇去信说,打算发了财回法国来跟哥哥同住。于是,又被哥哥一家看作全家的“希望和福音”。但于勒在美洲阔了一阵,又重新潦倒,沦落成为一个穷光蛋。后来他被法国船长带回来,在船上摆摊,靠卖牡蛎过日子时,于是他又重新被哥哥一家弃之门外。

【课后练习】

1.填空

本文通过描写菲利普夫妇____________________前后变化,形象地揭露

与批判了_______________________________________________________ 。

答案:对待亲弟弟于勒的

资本主义社会里人与人之间的关系是“纯粹的金钱关系”

2.根据课文内容,下列说法有误的一项是( )

A.本文有两处景物描写,第一处轻快明丽,第二处阴郁浓重,实际上是人们的两种心境的反映。

B.于勒的生活经历了三个阶段:生活荒唐,花了哥哥很多钱—国外发了财—穷困潦倒地回国。

C.小说的标题是“我的叔叔于勒”,因此“于勒”是小说的主人公,是推动情节发展的关键人物。

D.小说中的“我”,是个富有同情心的孩子。虽然他也渴望叔叔于勒发财回来,把自己家从困境中拯救出来,但他发现叔叔是个穷水手后,默念“我的亲叔叔”,并自作主张地给了叔叔十个铜子的小费。

答案:C

3.小说围绕菲利普夫妇对于勒态度的变化,展开曲折的情节。试根据下面的提示,从多角度,梳理一下课文的情节结构。

原因——结果(逻辑)

期待——破灭(心理)

开端——发展——高潮(情节发展)

悬念——结局(技巧)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第16课 我的叔叔于勒 第1课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.了解作者及写作背景。

2.能记住课后“读读写写”的词语。

3.能梳理小说情节,理解小说的主题。

核心素养:

文化自信:通过学习《我的叔叔于勒》,认识19世纪资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系,理解作者对社会底层小人物的深切同情,提高道德观念,树立正确的金钱观。

语言运用:培养学生主动积累和学习拮据、褴褛等词语,丰富知识储备,了解文字的特点和运用规律,能在具体的语言情境中有效沟通,提高语言运用能力。

思维能力:这篇小说的内蕴很丰富,在教学过程中,创设情境质疑问难,合作探究释疑解难,从人物形象分析入手,探讨作品深层主题,培养解读小说的能力。

审美创造:通过本课的学习,体会莫泊桑小说精妙的艺术构思,感受他的匠心独运。

【课时安排】2课时

第1课时

【教学过程】

【导入新课】

在世界文坛上,擅长写短篇小说的人比比皆是,但真正称得上大师的,却寥寥无几。19世纪后半叶的法国作家莫泊桑就是文学星空中灼灼耀眼的一颗巨星。

今天,就让我们一起走进发表于1883年的《我的叔叔于勒》,领略莫泊桑短篇小说的风格、特色和魅力。

【了解作者与背景知识】(教师介绍作者及写作背景,引导学生体会诗人情感)

莫泊桑(1850—1893)十九世纪法国批判现实主义作家,成就以短篇小说最为突出,有“短篇小说巨匠”的美称。

他的短篇小说侧重摹写人情世态,充分显示出他的社会风俗画家的才能。构思布局别具匠心,细节描写、人物语言和故事结尾都有独到之处。

代表作有《羊脂球》《漂亮朋友》《米隆老爹》《项链》等。

世界四大短篇小说家以及代表作:

法国莫泊桑《羊脂球》

美国马克·吐温《竞选州长》

俄国契诃夫《变色龙》

美国欧亨利《麦琪的礼物》

写作背景:

《我的叔叔于勒》是短篇小说集《羊脂球》所收的小说中的一篇。写于1883年,当时的法国,资产阶级不仅和工人阶级的矛盾日益尖锐激烈,而且和小资产阶级的民日益尖锐起来。小资产阶级贫困破产已成为普遍的社会问题。一部分小资产阶级成员不甘心破产,踏上了漂洋过海的险途,企望在美洲、亚洲闯出一条大发横财的生路,梦想有着一日能够腰缠万贯,荣归故里。本文就是在这样的社会背景下写出来的。

【知识补充】

小说三要素:人物((小说的灵魂))、情节、环境

小说三要素之故事情节

故事情节是指作品所描写的事件发展、演变的全过程。

故事情节的一般结构:开端——发展——高潮——结局。

故事情节来源于生活,它是现实生活的提炼,它比现实生活更集中、更有代表性。

【读准字音】

【理解词语】

拮据 :手头紧,经济境况不好。

栈桥∶形状像桥的建筑物,建在车站、港口、矿山或工厂,用于装卸货物或上下旅客。

煞白∶惨白,没有血色。

十拿九稳∶办事情很有把握。

张皇:脸上表情死板;发愣。

褴褛:衣服破烂。

与日俱增:随时间的推移不断增长,形容增长很快。

【理解题目】

“我”是小说的线索人物。以第一人称“我”的口吻来叙述,增强故事的真实性。

文题意思:描写了菲利普夫妇对待我的叔叔,他们的亲弟弟于勒前后截然不同的态度,刻画了菲利普夫妇嫌贫爱富、虚伪自私的嘴脸。

【听范读】

划分文章段落。

标记出有疑问的地方,在旁边批注问题。

体会小说的叙事技巧,思考这篇文章的思想感情。

【划分段落】

第一部分(1—4) 开端——盼于勒。

第二部分(5——19) 发展——赞于勒。

第三部分(20——47) 高潮——遇于勒。

第四部分(48——49) 结局——躲于勒。

文章涉及到了哪些人物?

我”的父母菲利普夫妇、父亲的弟弟,“我”的亲叔叔于勒、“我”的两个姐姐、“我”未来的二姐夫、船长等人物。

【从自然环境和社会环境整体感知】

【自主探究】

菲利普夫妇一家为什么盼望于勒回来?

菲利普是个小公务员,一家人生活十分拮据,不仅“样样都要节省”,甚至连女儿都嫁不出去。但是,当他们知道以前被视为“全家的恐怖”的于勒在美洲发了财,并准备回到故乡,和哥哥一家“一起快活地过日子”后,一家人朝思暮想,眼巴巴地盼望于勒归来,并对“这桩十拿九稳的事”“拟定了上千种计划,甚至计划到要用这位叔叔的钱置一所别墅”,“我”的二姐也因这个“福音”订了婚。

小说的结局是菲利普夫妇一家人躲开了日夜盼望的于勒,这是什么原因?

直接原因:于勒又沦落为穷人,而菲利普夫妇只认钱。

根本原因:金钱至上的社会制度所造成的。

【新知精讲】

品味第一、二部分

唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!

“我”的父亲这句永不变更的话有什么作用?

明确:这个句子在小说中多处出现,这是作者在极力渲染菲利普夫妇盼望于勒归来的一个细节,真是望眼欲穿,焦急万分,恨不得立即相见。这永不变更的话一方面给读者留下了悬念,一方面为情节的发展埋下了伏笔。

重复这句话,既表达了菲利普夫妇急切的内心,同时也加深了读者的印象。

文章中关于于勒去美洲前后的情况,是运用什么叙述顺序交代的?有什么作用?

明确:运用插叙作用分析法。插叙。介绍于勒的经历,交代了事情的前因后果,更突出菲利普一家盼望于勒归来的急切心情,为情节的发展做了铺垫。

“信”在小说起什么作用?

明确:这两封信,是故事发展的引线,它们神奇地改变了于勒在菲利普夫妇心目中的印象。第二封信成了菲利普家的“福音书”,“有机会就要拿出来念”,这封信还促成了菲利普二女儿的婚事,推动情节进一步发展。围绕这两封信,更好地表现了菲利普夫妇自私、虚荣、惟利是图的性格特征,揭示了整个社会的风气,二姐夫的求婚就是例子。所以,“信”是故事情节发展的催化剂,它对刻画人物、表现主题都有重要的作用。

品味第三部分

她们的吃法很文雅,用一方小巧的手帕托着牡蛎,头稍向前伸,免得弄脏长袍;然后嘴很快地微微一动,就把汁水吸进去,蛎壳扔到海里。

两位打扮得很漂亮的太太吃牡蛎这一细节有什么作用?

明确:这里运用了细节描写作用分析法。这处细节描写极为形象地写出了两位太太吃法的文雅,也正是这种文雅的吃法打动了爱慕虚荣的菲利普,为下文他故作高雅,主动邀请妻子、女儿吃牡蛎,这个情节为后面于勒的出场做了铺垫。

我父亲脸色早已煞白,两眼呆直,哑着嗓子说:“啊!啊!原来如此……如此……我早就看出来了!……谢谢您,船长。”

分析此处省略号的作用。

明确:此处的菲利普神态异常,多处省略号可以看出他脑子里惊慌失措,说话语无伦次,形象生动地体现了他内心的极度恐慌。虚荣、势利、自私的个性跃然纸上。

菲利普夫妇对于勒的称呼发生了哪些变化,想一想,为什么会有这样的变化?

明确:菲利普夫妇对于勒的称呼,从“贼”“讨饭的”与上文“好心的于勒”形成对比,于勒不再是他们的希望和兄弟,此时他又变成了恐怖和灾难,这都是因为钱。充分表现了菲利普夫妇自私、虚伪、冷酷和惟利是图的本性。

我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

这三种称呼有什么深刻含义?

明确: “我”默念的话语中“我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,从人物关系看,“我的叔叔”也就是“父亲的弟弟”,意思没有什么不同,这是作者有意安排的语意上的重复,但是,从排列的顺序分析,作者是很具匠心的,最后写“我的亲叔叔”,其中一个“亲”字,反映了“我”对处于贫困的于勒叔叔的深切同情和对父母六亲不认的困惑、苦闷及不满,饱含讽刺意味。

“我”的这三种称呼的顺序和菲利普夫妇对于勒称呼的顺序形成了鲜明对比,突出了菲利普夫妇的人物性格。

品味第四部分

我给了他10个铜子的小费。他赶紧谢我:“上帝保佑您,我的年轻的先生!”

这个细节,是多余的吗?

小说写若瑟夫付完牡蛎钱,按情节的发展可以结束了,但作者安排了若瑟夫给十个铜子小费的细节,让小说中的几个主要人物来一次集中表演。于勒接过钱,赶紧道谢,并尊称自己的侄儿为“年轻的先生”,表现了他的社会地位低下,生活艰辛。

另外,母亲是受惊吓、震怒,破口大骂,表现了她的市侩嘴脸和因失望而歇斯底里的发作。父亲使眼色,是担心女婿了解真相而婚事告吹,表现了他的惊恐和不安。只有若瑟夫涉世未深,保持着同情和怜悯之情。这个细节描写反映了资本主义社会的世态炎凉,也充分表现了作者对资本主义社会人与人之间纯粹的金钱关系的批评态度和憎恶之情。

【归纳总结】

这篇小说写了一件什么事?于勒是怎样的一个人?

这篇小说写了一个法国小市民家庭的日常生活。作者运用对比的手法,充分描绘了菲利普夫妇对待亲兄弟于勒前后截然不同的态度

于勒年轻时,是个“花花公子”。他把自己所得的遗产花光了,又花了哥哥菲利普的一些钱,因而被视为全家的“恐怖”。终于,他被送到美洲。后来,据说他在那里做生意赚了钱,并给菲利普夫妇去信说,打算发了财回法国来跟哥哥同住。于是,又被哥哥一家看作全家的“希望和福音”。但于勒在美洲阔了一阵,又重新潦倒,沦落成为一个穷光蛋。后来他被法国船长带回来,在船上摆摊,靠卖牡蛎过日子时,于是他又重新被哥哥一家弃之门外。

【课后练习】

1.填空

本文通过描写菲利普夫妇____________________前后变化,形象地揭露

与批判了_______________________________________________________ 。

答案:对待亲弟弟于勒的

资本主义社会里人与人之间的关系是“纯粹的金钱关系”

2.根据课文内容,下列说法有误的一项是( )

A.本文有两处景物描写,第一处轻快明丽,第二处阴郁浓重,实际上是人们的两种心境的反映。

B.于勒的生活经历了三个阶段:生活荒唐,花了哥哥很多钱—国外发了财—穷困潦倒地回国。

C.小说的标题是“我的叔叔于勒”,因此“于勒”是小说的主人公,是推动情节发展的关键人物。

D.小说中的“我”,是个富有同情心的孩子。虽然他也渴望叔叔于勒发财回来,把自己家从困境中拯救出来,但他发现叔叔是个穷水手后,默念“我的亲叔叔”,并自作主张地给了叔叔十个铜子的小费。

答案:C

3.小说围绕菲利普夫妇对于勒态度的变化,展开曲折的情节。试根据下面的提示,从多角度,梳理一下课文的情节结构。

原因——结果(逻辑)

期待——破灭(心理)

开端——发展——高潮(情节发展)

悬念——结局(技巧)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)