【核心素养目标】第16课 我的叔叔于勒 第2课时 教案

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第16课 我的叔叔于勒 第2课时 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-12 09:22:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第16课 我的叔叔于勒 第2课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.分析人物的性格特点,分析人物性格变化的原因。

2.学习本文运用肖像、语言、动作的描写来刻画人物的方法。

3.培养学生爱善憎恶的情感,树立正确的人生观。

核心素养:

文化自信:通过学习《我的叔叔于勒》,认识19世纪资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系,理解作者对社会底层小人物的深切同情,提高道德观念,树立正确的金钱观。

语言运用:培养学生主动积累和学习拮据、褴褛等词语,丰富知识储备,了解文字的特点和运用规律,能在具体的语言情境中有效沟通,提高语言运用能力。

思维能力:这篇小说的内蕴很丰富,在教学过程中,创设情境质疑问难,合作探究释疑解难,从人物形象分析入手,探讨作品深层主题,培养解读小说的能力。

审美创造:通过本课的学习,体会莫泊桑小说精妙的艺术构思,感受他的匠心独运。

【课时安排】共2课时

第2课时

【知识回顾】

1.故事涉及哪些人?

故事涉及“我”的父母菲利普夫妇、父亲的弟弟,“我”的亲叔叔于勒、“我”的两个姐姐、“我”未来的二姐夫、船长等人物。

2.故事中的人物各做了哪些事?

菲利普夫妇:盼于勒——赞于勒——遇于勒——躲于勒;

于勒:年轻时浪荡,中年时做生意很得意,老年时破产失意;

“我”:付给于勒牡蛎钱并送他10个铜子的小费。

【问题探究】

文章主题人物是谁?见证人和线索人物分别是?次要人物是?

主题人物是:菲利普夫妇

见证人是:“我”(若瑟夫)

于勒:是贯穿始终的线索人物

次要人物:两个姐姐 姐夫 船长

1.于勒叔叔这个人物是不是小说主人公呢

2. 菲利普夫妇是不是小说主人公呢?

1.于勒叔叔这个人物是不是小说主人公呢

小说的故事情节虽然都是紧紧地围绕于勒的命运展开的,但是,于勒只是小说中的线索性人物。作者设置他是为了组织材料,结构故事,推动情节发展的,并不是靠他来揭示主题。于勒不能算是主人公。

判定作品中的某一人物是不是主人公,关键看这一人物形象是否体现了作者的创作意图和作品所要表现的主题思想。

2. 菲利普夫妇是不是小说主人公呢?

作品集中表现菲利普夫妇对于勒态度的变化:“盼——夸——遇——躲”。从而揭示菲利普夫妇的性格特点,揭露拜金主义这一主题,因此本文的主人公是菲利普夫妇。

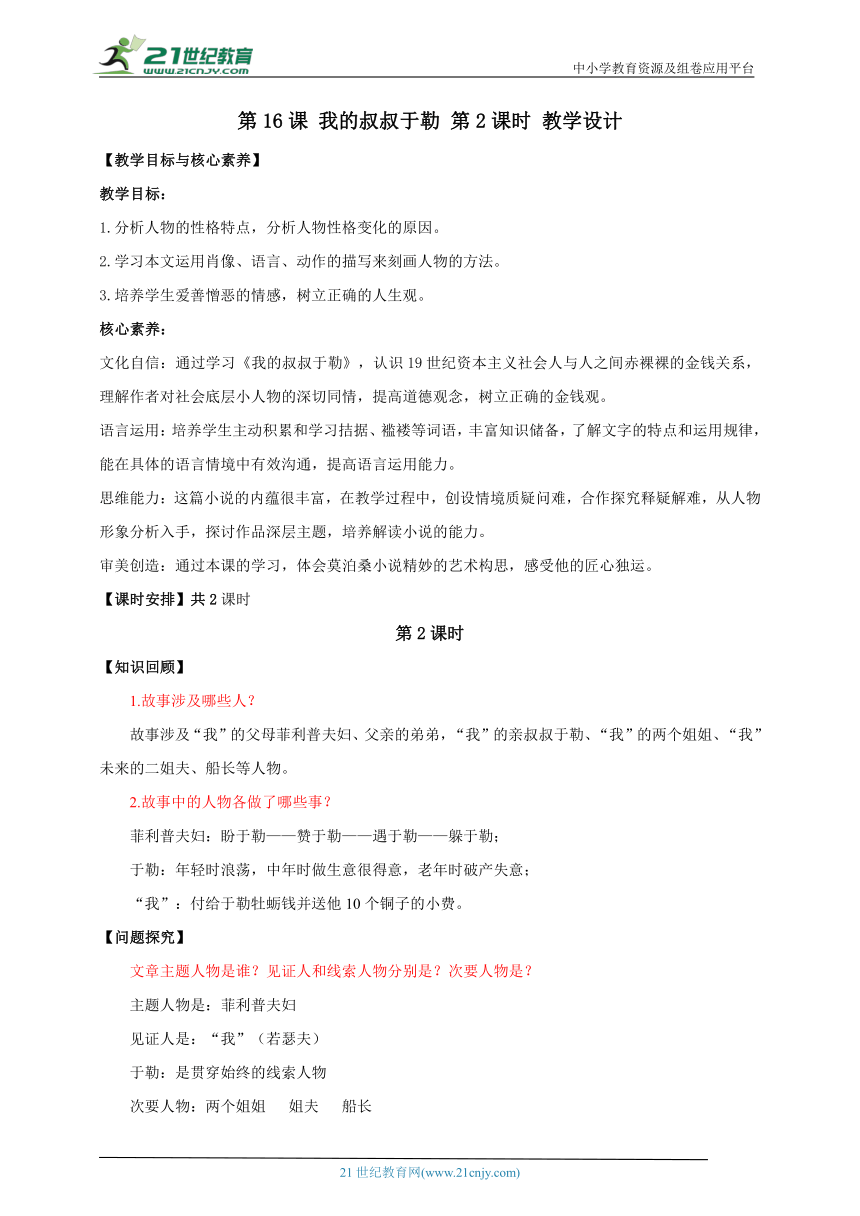

于勒是一个什么样的人?

流浪汉于勒主要情况调查表

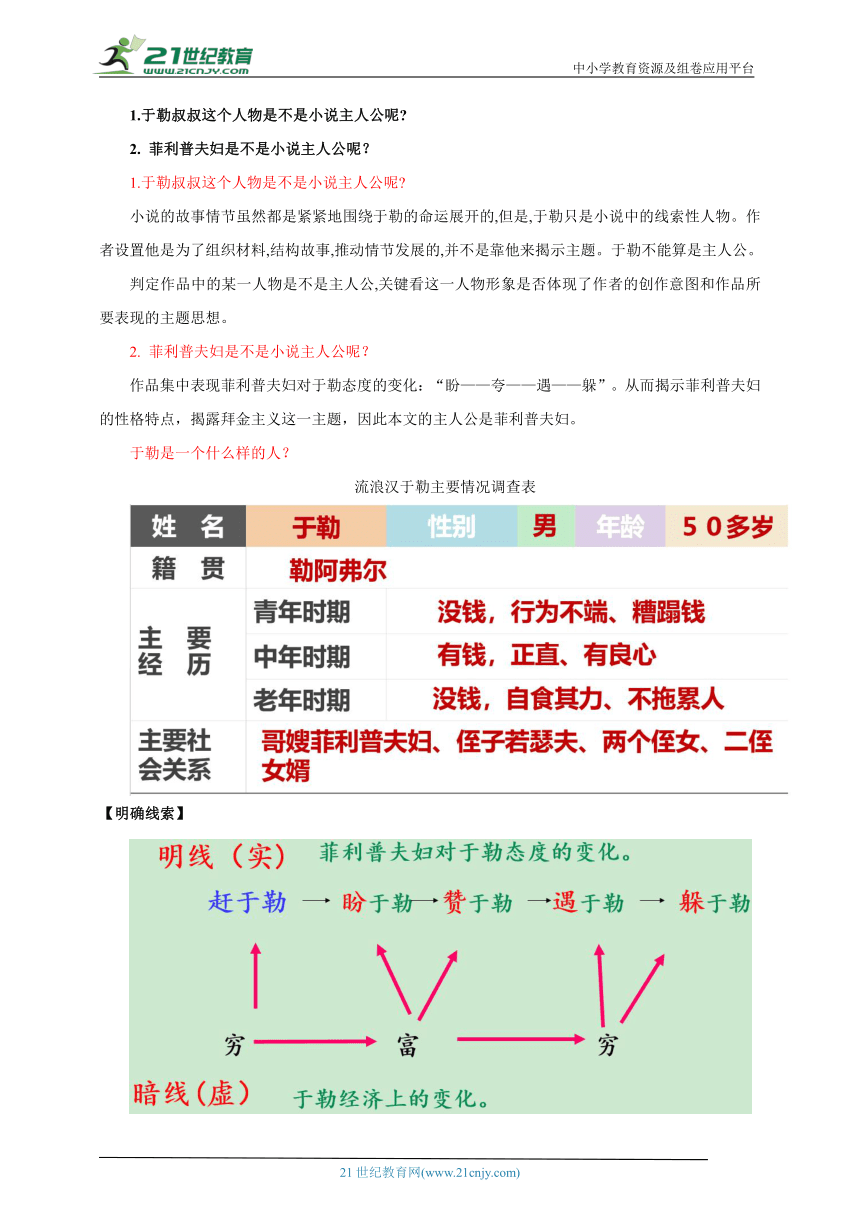

【明确线索】

【问题探究】

菲利普夫妇的人物性格是什么?

菲利普是个典型的小市民。他虚荣、势利、自私、贪婪,处处在模仿上层人物,时时想爬到上流社会。这就决定了他待人、接物、处世的基本态度:一切以金钱为转移。于是,面对亲弟弟于勒“挥霍家产──经商发财──衰败穷困”的三度起落浮沉,菲利普采取了“惧怕憎恨──奉为福星──深恶痛绝”的三种不同态度。

小说绘声、绘色、绘形,细腻地描述了菲利普的言谈、神态和举止,从而生动地体现了人物的内心活动。 给人留下更深印象的是菲利普太太克拉丽丝。小说除了表现她和丈夫一样的小市民阶层的共性外,还通过她的言行神态着意描绘她精细、刻薄、泼辣的个性。

分组讨论关于本文四种主题,说说出自己的观点。

阅读课文,关于主题,不同人有不同理解,请谈谈你的看法。

分小组讨论,得出结论

小说揭示当时社会的丑恶现实,揭露当时资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系,无情的鞭挞了小市民的势利、贪婪、冷酷、丑恶的灵魂。

【课文探究】

于是每星期日,一看见大轮船喷着黑烟从天边驶过来,父亲总是重复他那句永不变更的话:

“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

阅读技巧:

情节作用分析法。

“父亲”不管重复着这句话,这一情节在文章中的作用有以下几点:

①照应前后文;

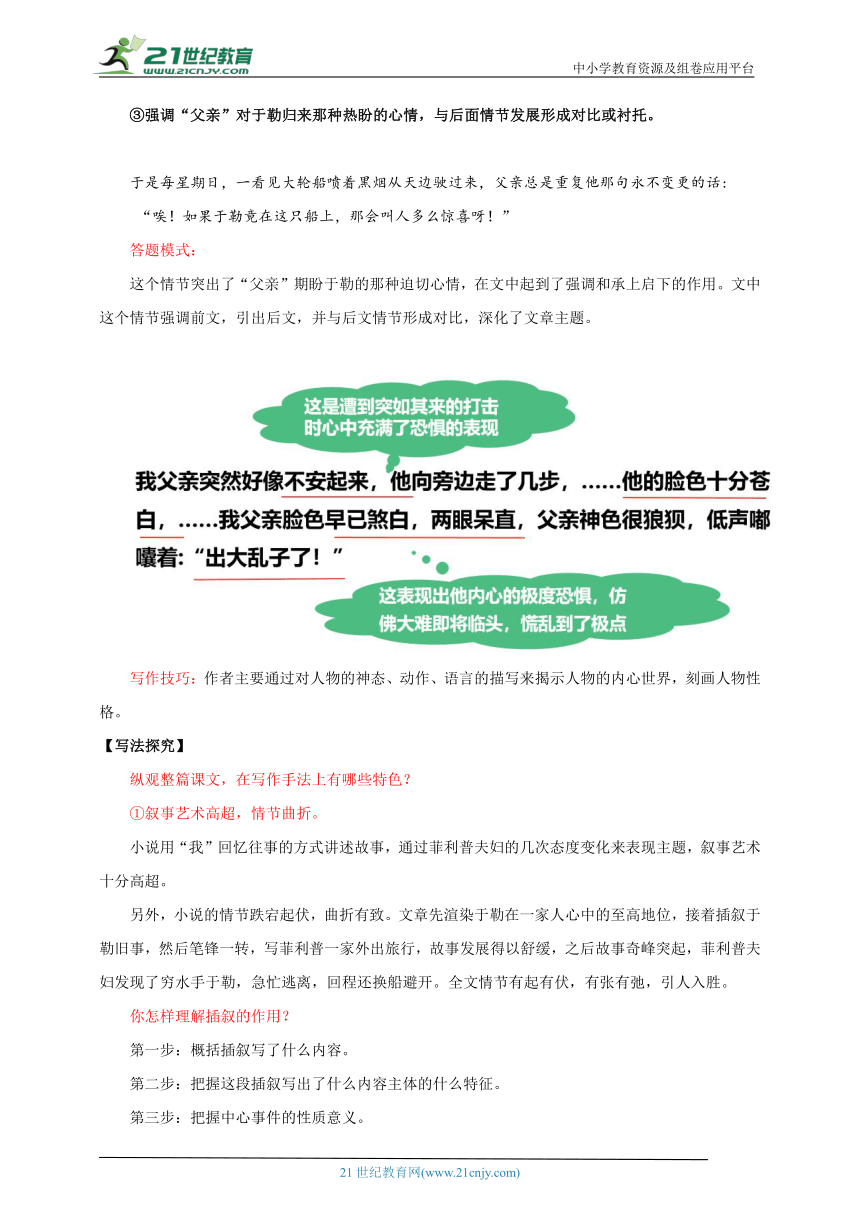

②推动情节发展;

③强调“父亲”对于勒归来那种热盼的心情,与后面情节发展形成对比或衬托。

于是每星期日,一看见大轮船喷着黑烟从天边驶过来,父亲总是重复他那句永不变更的话:

“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

答题模式:

这个情节突出了“父亲”期盼于勒的那种迫切心情,在文中起到了强调和承上启下的作用。文中这个情节强调前文,引出后文,并与后文情节形成对比,深化了文章主题。

写作技巧:作者主要通过对人物的神态、动作、语言的描写来揭示人物的内心世界,刻画人物性格。

【写法探究】

纵观整篇课文,在写作手法上有哪些特色?

①叙事艺术高超,情节曲折。

小说用“我”回忆往事的方式讲述故事,通过菲利普夫妇的几次态度变化来表现主题,叙事艺术十分高超。

另外,小说的情节跌宕起伏,曲折有致。文章先渲染于勒在一家人心中的至高地位,接着插叙于勒旧事,然后笔锋一转,写菲利普一家外出旅行,故事发展得以舒缓,之后故事奇峰突起,菲利普夫妇发现了穷水手于勒,急忙逃离,回程还换船避开。全文情节有起有伏,有张有弛,引人入胜。

你怎样理解插叙的作用?

第一步:概括插叙写了什么内容。

第二步:把握这段插叙写出了什么内容主体的什么特征。

第三步:把握中心事件的性质意义。

第四步:这段插叙和中心事件以及主题的关系和作用。

可以概括为:(内容+特征+意义+作用)

②描写方法多样,人物鲜明。

这篇小说通过对人物的语言、动作、神态等的细节描写,揭示人物内心世界,展现人物形象特点。如:

我父亲脸色早已煞白,两眼呆直,……父亲突然很狼狈,低声嘟哝着:“出大乱子了!”

我看了看他的手,……我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

这些情节更好的塑造了人物形象,精准的反映了人物特点,更好了揭示了文章的中心思想。

这篇小说反映了怎样的社会现象?你是如何理解课文的主题的?

明确:这篇小说使我们走进了19世纪的法国社会,去体验当时法国平民百姓的酸甜苦辣。小说描写的是普通小市民家庭的日常生活,生动勾勒出了一幅19世纪后半叶法国市民的剪影。菲利普夫妇的虚荣、势利、自私、贪婪,于勒的身世浮沉,像一面镜子,折射出了当时社会的道德观念和价值标准。

十年思盼,天涯咫尺,同胞好似摇钱树;

一朝相逢,咫尺天涯,骨肉恰如陌路人。

【主旨】

通过菲利普夫妇对于勒前后截然不同态度的描写,形象揭示了资本主义社会人与人之间的赤裸裸的金钱关系。

【板书设计】

【课后练习】

1.写出下列各句的描写方法。

(1)我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。( )

(2)他又老又脏,满脸皱纹。( )

(3)他赶紧谢我:“上帝保佑您,我的年轻的先生!”( )

(4)我父亲脸色早已煞白,两眼呆直。( )

答案:(1)心理 (2)肖像 (3)语言 (4)神态

2.发挥自己的想象,将故事继续写下去。

要求:情节曲折离奇,人物形象不变。

提示:菲利普夫妇在船上发现一位百万富翁像于勒,那么,将会发生一幕怎样的相遇场景呢?假设破了产,又重新穷困潦倒的于勒找到菲利普一家的门上,将是怎样一种情景?

分组讨论展开合理想象,续写一个片段,力求通过神态、动作、语言展示人物内心世界。

例:

在父亲不经意间转头时,他的眼睛定住了,放出异样的光。原来他看见斜对面的几个打扮入时的男子众星捧月般地簇拥着一个人,只见这个人衣着光鲜,正笑盈盈地对身边的人兴高采烈地讲着什么。“于勒!”父亲喃喃地说。父亲真想跑过去,攥住这个人的手,说“于勒,我可想死你了”,但他担心过于冒失,认错人会很尴尬。他来到母亲面前,低声说:“真奇怪!这位有钱人怎么这么像我的弟弟于勒?”母亲兴奋地跳了起来,尖着嗓子喊:“在哪?”父亲指给她看,她一看,说:“我看是!”于是下意识地理了理头发,兴奋地说:“你怎么不去相认呢?”于是一家人手忙脚乱一番,准备前去认亲……

【课外积累】

莫泊桑《项链》

选段:

然而事实上,她每天吃晚饭的时候,就在那张小圆桌跟前和她的丈夫对面坐下了,桌上盖的白布要三天才换一回,丈夫把那只汤池的盖子一揭开,就用一种高兴的神气说道:“哈!好肉汤!世上没有比它更好的……”因此她又梦想那些丰盛精美的筵席了,梦想那些光辉灿烂的银器皿了,梦想那些满绣着仙境般的园林和其间的古装仕女以及古怪飞禽的壁衣了;她梦想那些用名贵的盘子盛着的佳肴美味了,梦想那些在吃着一份肉色粉红的鲈鱼或者一份松鸡翅膀的时候带着朗爽的微笑去细听的情话了。

简介:故事讲述了小公务员的妻子玛蒂尔德为参加一次晚会,向朋友借了一串钻石项链,来炫耀自己的美丽。不料,项链在回家途中不慎丢失。她只得借钱买了新项链还给朋友。为了偿还债务,她节衣缩食,为别人打短工,整整劳苦了十年。最后,得知所借的项链原是一串假钻石项链。

莫泊桑《一个乞丐》

选段:

他一句话不说,因为他一点弄不清楚,实在无话可说。他已有这么多年没跟任何人谈过话,他差不多已经失去了使用语言的能力;他的思想也过于混乱,无法用话语表达出来。

他被关到镇上的监牢里。宪兵们想不到他会需要吃东西,就这样把他撂到第二天。

不过等到一清早,人们来审讯他的时候,却看见他已经死在地上。这多么出人意外。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第16课 我的叔叔于勒 第2课时 教学设计

【教学目标与核心素养】

教学目标:

1.分析人物的性格特点,分析人物性格变化的原因。

2.学习本文运用肖像、语言、动作的描写来刻画人物的方法。

3.培养学生爱善憎恶的情感,树立正确的人生观。

核心素养:

文化自信:通过学习《我的叔叔于勒》,认识19世纪资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系,理解作者对社会底层小人物的深切同情,提高道德观念,树立正确的金钱观。

语言运用:培养学生主动积累和学习拮据、褴褛等词语,丰富知识储备,了解文字的特点和运用规律,能在具体的语言情境中有效沟通,提高语言运用能力。

思维能力:这篇小说的内蕴很丰富,在教学过程中,创设情境质疑问难,合作探究释疑解难,从人物形象分析入手,探讨作品深层主题,培养解读小说的能力。

审美创造:通过本课的学习,体会莫泊桑小说精妙的艺术构思,感受他的匠心独运。

【课时安排】共2课时

第2课时

【知识回顾】

1.故事涉及哪些人?

故事涉及“我”的父母菲利普夫妇、父亲的弟弟,“我”的亲叔叔于勒、“我”的两个姐姐、“我”未来的二姐夫、船长等人物。

2.故事中的人物各做了哪些事?

菲利普夫妇:盼于勒——赞于勒——遇于勒——躲于勒;

于勒:年轻时浪荡,中年时做生意很得意,老年时破产失意;

“我”:付给于勒牡蛎钱并送他10个铜子的小费。

【问题探究】

文章主题人物是谁?见证人和线索人物分别是?次要人物是?

主题人物是:菲利普夫妇

见证人是:“我”(若瑟夫)

于勒:是贯穿始终的线索人物

次要人物:两个姐姐 姐夫 船长

1.于勒叔叔这个人物是不是小说主人公呢

2. 菲利普夫妇是不是小说主人公呢?

1.于勒叔叔这个人物是不是小说主人公呢

小说的故事情节虽然都是紧紧地围绕于勒的命运展开的,但是,于勒只是小说中的线索性人物。作者设置他是为了组织材料,结构故事,推动情节发展的,并不是靠他来揭示主题。于勒不能算是主人公。

判定作品中的某一人物是不是主人公,关键看这一人物形象是否体现了作者的创作意图和作品所要表现的主题思想。

2. 菲利普夫妇是不是小说主人公呢?

作品集中表现菲利普夫妇对于勒态度的变化:“盼——夸——遇——躲”。从而揭示菲利普夫妇的性格特点,揭露拜金主义这一主题,因此本文的主人公是菲利普夫妇。

于勒是一个什么样的人?

流浪汉于勒主要情况调查表

【明确线索】

【问题探究】

菲利普夫妇的人物性格是什么?

菲利普是个典型的小市民。他虚荣、势利、自私、贪婪,处处在模仿上层人物,时时想爬到上流社会。这就决定了他待人、接物、处世的基本态度:一切以金钱为转移。于是,面对亲弟弟于勒“挥霍家产──经商发财──衰败穷困”的三度起落浮沉,菲利普采取了“惧怕憎恨──奉为福星──深恶痛绝”的三种不同态度。

小说绘声、绘色、绘形,细腻地描述了菲利普的言谈、神态和举止,从而生动地体现了人物的内心活动。 给人留下更深印象的是菲利普太太克拉丽丝。小说除了表现她和丈夫一样的小市民阶层的共性外,还通过她的言行神态着意描绘她精细、刻薄、泼辣的个性。

分组讨论关于本文四种主题,说说出自己的观点。

阅读课文,关于主题,不同人有不同理解,请谈谈你的看法。

分小组讨论,得出结论

小说揭示当时社会的丑恶现实,揭露当时资本主义社会人与人之间赤裸裸的金钱关系,无情的鞭挞了小市民的势利、贪婪、冷酷、丑恶的灵魂。

【课文探究】

于是每星期日,一看见大轮船喷着黑烟从天边驶过来,父亲总是重复他那句永不变更的话:

“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

阅读技巧:

情节作用分析法。

“父亲”不管重复着这句话,这一情节在文章中的作用有以下几点:

①照应前后文;

②推动情节发展;

③强调“父亲”对于勒归来那种热盼的心情,与后面情节发展形成对比或衬托。

于是每星期日,一看见大轮船喷着黑烟从天边驶过来,父亲总是重复他那句永不变更的话:

“唉!如果于勒竟在这只船上,那会叫人多么惊喜呀!”

答题模式:

这个情节突出了“父亲”期盼于勒的那种迫切心情,在文中起到了强调和承上启下的作用。文中这个情节强调前文,引出后文,并与后文情节形成对比,深化了文章主题。

写作技巧:作者主要通过对人物的神态、动作、语言的描写来揭示人物的内心世界,刻画人物性格。

【写法探究】

纵观整篇课文,在写作手法上有哪些特色?

①叙事艺术高超,情节曲折。

小说用“我”回忆往事的方式讲述故事,通过菲利普夫妇的几次态度变化来表现主题,叙事艺术十分高超。

另外,小说的情节跌宕起伏,曲折有致。文章先渲染于勒在一家人心中的至高地位,接着插叙于勒旧事,然后笔锋一转,写菲利普一家外出旅行,故事发展得以舒缓,之后故事奇峰突起,菲利普夫妇发现了穷水手于勒,急忙逃离,回程还换船避开。全文情节有起有伏,有张有弛,引人入胜。

你怎样理解插叙的作用?

第一步:概括插叙写了什么内容。

第二步:把握这段插叙写出了什么内容主体的什么特征。

第三步:把握中心事件的性质意义。

第四步:这段插叙和中心事件以及主题的关系和作用。

可以概括为:(内容+特征+意义+作用)

②描写方法多样,人物鲜明。

这篇小说通过对人物的语言、动作、神态等的细节描写,揭示人物内心世界,展现人物形象特点。如:

我父亲脸色早已煞白,两眼呆直,……父亲突然很狼狈,低声嘟哝着:“出大乱子了!”

我看了看他的手,……我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。”

这些情节更好的塑造了人物形象,精准的反映了人物特点,更好了揭示了文章的中心思想。

这篇小说反映了怎样的社会现象?你是如何理解课文的主题的?

明确:这篇小说使我们走进了19世纪的法国社会,去体验当时法国平民百姓的酸甜苦辣。小说描写的是普通小市民家庭的日常生活,生动勾勒出了一幅19世纪后半叶法国市民的剪影。菲利普夫妇的虚荣、势利、自私、贪婪,于勒的身世浮沉,像一面镜子,折射出了当时社会的道德观念和价值标准。

十年思盼,天涯咫尺,同胞好似摇钱树;

一朝相逢,咫尺天涯,骨肉恰如陌路人。

【主旨】

通过菲利普夫妇对于勒前后截然不同态度的描写,形象揭示了资本主义社会人与人之间的赤裸裸的金钱关系。

【板书设计】

【课后练习】

1.写出下列各句的描写方法。

(1)我心里默念道:“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔。( )

(2)他又老又脏,满脸皱纹。( )

(3)他赶紧谢我:“上帝保佑您,我的年轻的先生!”( )

(4)我父亲脸色早已煞白,两眼呆直。( )

答案:(1)心理 (2)肖像 (3)语言 (4)神态

2.发挥自己的想象,将故事继续写下去。

要求:情节曲折离奇,人物形象不变。

提示:菲利普夫妇在船上发现一位百万富翁像于勒,那么,将会发生一幕怎样的相遇场景呢?假设破了产,又重新穷困潦倒的于勒找到菲利普一家的门上,将是怎样一种情景?

分组讨论展开合理想象,续写一个片段,力求通过神态、动作、语言展示人物内心世界。

例:

在父亲不经意间转头时,他的眼睛定住了,放出异样的光。原来他看见斜对面的几个打扮入时的男子众星捧月般地簇拥着一个人,只见这个人衣着光鲜,正笑盈盈地对身边的人兴高采烈地讲着什么。“于勒!”父亲喃喃地说。父亲真想跑过去,攥住这个人的手,说“于勒,我可想死你了”,但他担心过于冒失,认错人会很尴尬。他来到母亲面前,低声说:“真奇怪!这位有钱人怎么这么像我的弟弟于勒?”母亲兴奋地跳了起来,尖着嗓子喊:“在哪?”父亲指给她看,她一看,说:“我看是!”于是下意识地理了理头发,兴奋地说:“你怎么不去相认呢?”于是一家人手忙脚乱一番,准备前去认亲……

【课外积累】

莫泊桑《项链》

选段:

然而事实上,她每天吃晚饭的时候,就在那张小圆桌跟前和她的丈夫对面坐下了,桌上盖的白布要三天才换一回,丈夫把那只汤池的盖子一揭开,就用一种高兴的神气说道:“哈!好肉汤!世上没有比它更好的……”因此她又梦想那些丰盛精美的筵席了,梦想那些光辉灿烂的银器皿了,梦想那些满绣着仙境般的园林和其间的古装仕女以及古怪飞禽的壁衣了;她梦想那些用名贵的盘子盛着的佳肴美味了,梦想那些在吃着一份肉色粉红的鲈鱼或者一份松鸡翅膀的时候带着朗爽的微笑去细听的情话了。

简介:故事讲述了小公务员的妻子玛蒂尔德为参加一次晚会,向朋友借了一串钻石项链,来炫耀自己的美丽。不料,项链在回家途中不慎丢失。她只得借钱买了新项链还给朋友。为了偿还债务,她节衣缩食,为别人打短工,整整劳苦了十年。最后,得知所借的项链原是一串假钻石项链。

莫泊桑《一个乞丐》

选段:

他一句话不说,因为他一点弄不清楚,实在无话可说。他已有这么多年没跟任何人谈过话,他差不多已经失去了使用语言的能力;他的思想也过于混乱,无法用话语表达出来。

他被关到镇上的监牢里。宪兵们想不到他会需要吃东西,就这样把他撂到第二天。

不过等到一清早,人们来审讯他的时候,却看见他已经死在地上。这多么出人意外。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)