14圆明园的毁灭课件(共33张PPT)

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

圆明园的毁灭

有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。

—— 雨果

损失

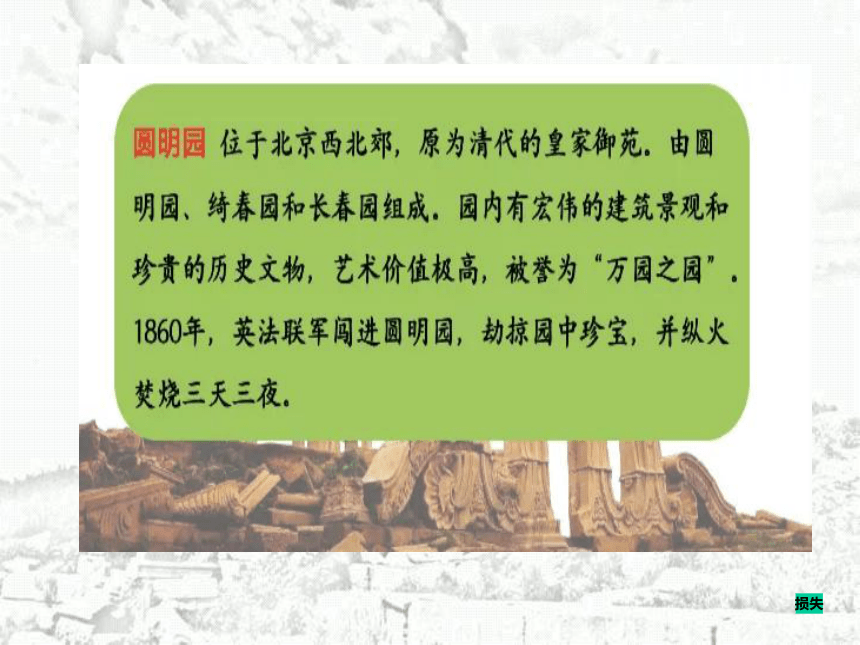

第一部分(第1自然段):阐明圆明园的毁灭是不可估量的损失;

第二部分(第2~4自然段):从圆明园的布局、建筑风格和收藏的珍贵文物三个方面具体介绍圆明园曾经的辉煌;

第三部分(第5自然段):讲述圆明园被毁灭的经过。

走进圆明园,体会“不可估量”的价值

1.默读课文,从文中找出三个高度评价圆明园的历史地位和文化价值的词句。

①圆明园是一座举世闻明的皇家园林。

②它又是当时世界上最大的博物馆、艺术馆。

③园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华。

2.为什么人们给圆明园这么高的评价呢?让我们走进圆明园,慢慢了解。

(1)自由朗读第1自然段。

圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。

两个“不可估量”说明什么?

“……是……也是…… ”表示并列关系

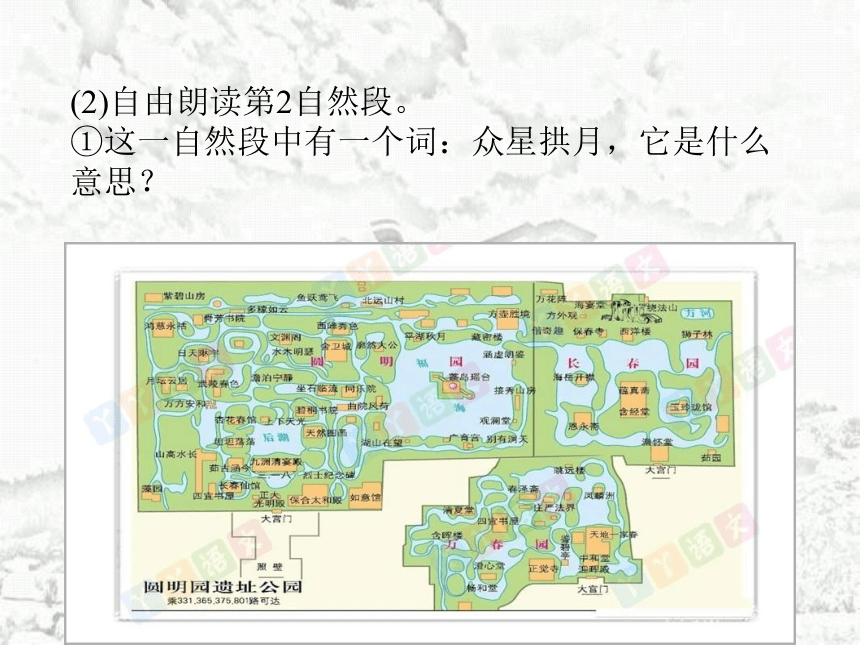

(2)自由朗读第2自然段。

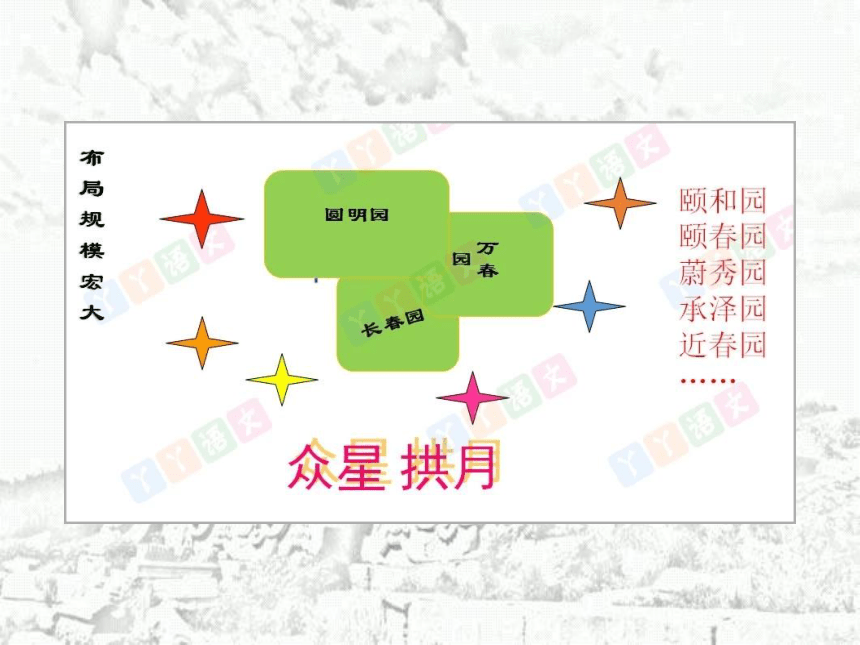

①这一自然段中有一个词:众星拱月,它是什么意思?

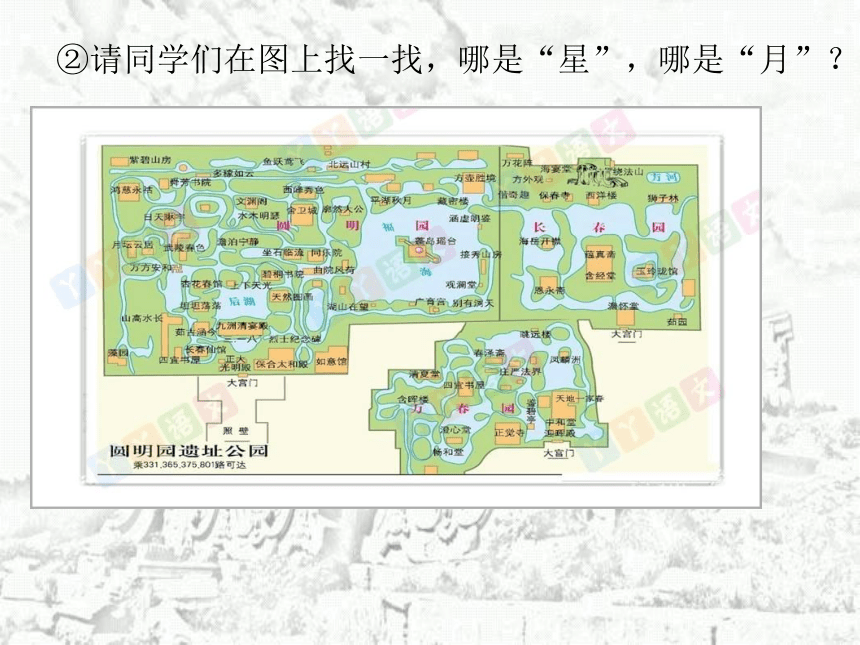

②请同学们在图上找一找,哪是“星”,哪是“月”?

③有没有同学知道圆明园的面积有多大?

圆明园的总面积350公顷,占地约5200亩。

458.9 公 顷

齐读第3自然段。

(1)找出文中概括说明圆明园的建筑及景观的词。

中外风景名胜、幻想的境界。

(2)圆明园的景观,可以分为哪几类?

仿照各地名胜建造的、根据古代人的诗情画意建造的、西洋景观。

(3)读带“有……也有”“有……也有……还有”的句子,说说你体会到了什么,并模仿这种句式介绍圆明园的建筑。

金碧辉煌的殿堂

亭台楼阁

买 卖 街

山乡村野

平湖秋月

雷峰夕照

安 澜 园

狮 子 林

蓬莱瑶台

曲院风荷

武陵春色

西洋景观

民族建筑

(4)这美丽迷人的景色只是圆明园的冰山一角!大家知道圆明园著名的景点有多少处吗?

圆明园著名的景点就有40处。这40处景观也是“众星拱月”般地环绕在圆明园周围。比如有“平湖秋月”,有“西峰秀色”,有“曲院风荷”“安澜园”,有“君子轩”还有“关帝庙”等。后又续增了8处景观。

3.指名读第4自然段。

(1)这一自然段中哪一句话写出了圆明园内收藏的历史文物众多,用横线画出来。(指名读句子)

(“上自”先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。)

并说说你的感受。

“上自”“下至”不但写出了所藏文物历史悠久,朝代众多,还写出了文物的数量、品种丰富,强调了它的价值之高和收藏不易,说明了其在世界上的地位。

圆明园是当时世界上最大的博物馆、艺术馆 。

4.在看到曾经圆明园的辉煌时,你内心是什么样的情感?请带着这种情感读第2~4自然段。

骄傲、自豪

1.默读第5自然段,说说圆明园是被谁、什么时候毁灭的?什么时候毁灭的?(学生抢答)

3.全班齐读第5自然段,这一段中有很多表示时间的词,说说你有什么感受。(课后第三题第二句)

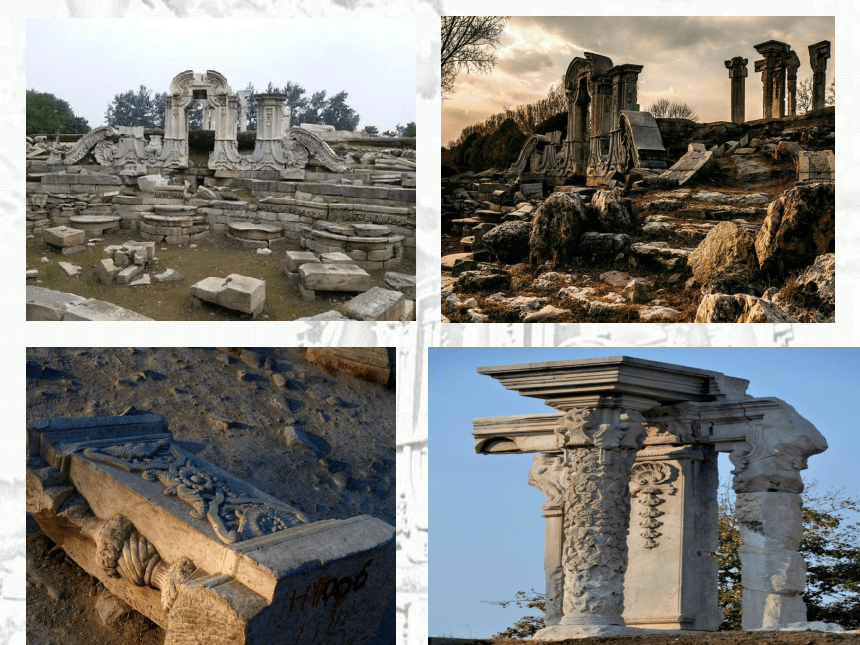

从10月6日到10月18日,英法联军在圆明园内破坏时间长达十几天。“三天”说明这把大火时间长,破坏力强,不仅说明圆明园内珍宝众多,还说明侵略者的野蛮行径令人发指。

4.圆明园的毁灭实在是让人痛心,可是这样一部令人惊骇的杰作为什么会被毁灭呢?

补充资料:由于封建统治者妄自尊大,闭关锁国,至清代中叶,整个国家的科学技术已大大落后于西方,1840年西方殖民主义者挑起侵华战争——第一次鸦片战争:清政府被迫与英、法、俄、美签订了丧权辱国的“天津条约”。1860年,英法侵略者军舰队再次闯到大沽口外进行武力进逼。10月,绕经圆明园,不能抵抗诱惑,军官和士兵们都成群结伙冲上前去抢劫,恶狼般地吞噬着园中的金银财宝和文化艺术珍品。

总结:归根结底,圆明园被毁,一方面是清政府的腐败、落后和无能;另一方面是侵略者的野蛮与残暴。

揭示辉煌与毁灭的关系

1.思考:题目是“圈明园的毁灭”,为什么作者用那么多的笔墨写圈明园昔日的辉煌?小组讨论

运用强烈的对比,写它辉煌的过去是为了突出它的毁灭造成的损失不可估量,更突出了帝国主义侵略者在中国犯下的滔天罪行。激发我们对祖国灿烂文化的热爱和对侵略者野蛮行径的愤恨,激发我们不忘国耻,增强振兴中华的责任感和使命感。

2.课文先写损失,再写辉煌,最后写毁灭,作者的心情也是不断变化的,让我们再次有感情地朗读全文,读出沉痛——自豪——悲愤之情。(学生自由读课文)

结合相关资料,为什么说“ 圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。”

课后第四题

圆明园被誉为“万园之园”,占地面积大、景观多、景色美。在建筑艺术上,圆明园还形成了一种中西结合的独特风格。圆明园里还收藏了极为丰富的文物珍宝,堪称东方文化艺术宝库。它的毁灭,既是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。

参考答案:

四、阅读链接

自读“阅读链接”的内容。

教师补充资料

学生交流对“阅读链接”内容的理解和读后的感受。

比较其与课文表达情感的相似之处:

一方面抒发了作者对祖国的赞美以及对祖国统一、和平的呼唤,另一方面表达了对帝国主义列强侵略的憎恶。

圆明园的毁灭

有一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑,这就是圆明园。

—— 雨果

损失

第一部分(第1自然段):阐明圆明园的毁灭是不可估量的损失;

第二部分(第2~4自然段):从圆明园的布局、建筑风格和收藏的珍贵文物三个方面具体介绍圆明园曾经的辉煌;

第三部分(第5自然段):讲述圆明园被毁灭的经过。

走进圆明园,体会“不可估量”的价值

1.默读课文,从文中找出三个高度评价圆明园的历史地位和文化价值的词句。

①圆明园是一座举世闻明的皇家园林。

②它又是当时世界上最大的博物馆、艺术馆。

③园林艺术的瑰宝、建筑艺术的精华。

2.为什么人们给圆明园这么高的评价呢?让我们走进圆明园,慢慢了解。

(1)自由朗读第1自然段。

圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。

两个“不可估量”说明什么?

“……是……也是…… ”表示并列关系

(2)自由朗读第2自然段。

①这一自然段中有一个词:众星拱月,它是什么意思?

②请同学们在图上找一找,哪是“星”,哪是“月”?

③有没有同学知道圆明园的面积有多大?

圆明园的总面积350公顷,占地约5200亩。

458.9 公 顷

齐读第3自然段。

(1)找出文中概括说明圆明园的建筑及景观的词。

中外风景名胜、幻想的境界。

(2)圆明园的景观,可以分为哪几类?

仿照各地名胜建造的、根据古代人的诗情画意建造的、西洋景观。

(3)读带“有……也有”“有……也有……还有”的句子,说说你体会到了什么,并模仿这种句式介绍圆明园的建筑。

金碧辉煌的殿堂

亭台楼阁

买 卖 街

山乡村野

平湖秋月

雷峰夕照

安 澜 园

狮 子 林

蓬莱瑶台

曲院风荷

武陵春色

西洋景观

民族建筑

(4)这美丽迷人的景色只是圆明园的冰山一角!大家知道圆明园著名的景点有多少处吗?

圆明园著名的景点就有40处。这40处景观也是“众星拱月”般地环绕在圆明园周围。比如有“平湖秋月”,有“西峰秀色”,有“曲院风荷”“安澜园”,有“君子轩”还有“关帝庙”等。后又续增了8处景观。

3.指名读第4自然段。

(1)这一自然段中哪一句话写出了圆明园内收藏的历史文物众多,用横线画出来。(指名读句子)

(“上自”先秦时代的青铜礼器,下至唐、宋、元、明、清历代的名人书画和各种奇珍异宝。)

并说说你的感受。

“上自”“下至”不但写出了所藏文物历史悠久,朝代众多,还写出了文物的数量、品种丰富,强调了它的价值之高和收藏不易,说明了其在世界上的地位。

圆明园是当时世界上最大的博物馆、艺术馆 。

4.在看到曾经圆明园的辉煌时,你内心是什么样的情感?请带着这种情感读第2~4自然段。

骄傲、自豪

1.默读第5自然段,说说圆明园是被谁、什么时候毁灭的?什么时候毁灭的?(学生抢答)

3.全班齐读第5自然段,这一段中有很多表示时间的词,说说你有什么感受。(课后第三题第二句)

从10月6日到10月18日,英法联军在圆明园内破坏时间长达十几天。“三天”说明这把大火时间长,破坏力强,不仅说明圆明园内珍宝众多,还说明侵略者的野蛮行径令人发指。

4.圆明园的毁灭实在是让人痛心,可是这样一部令人惊骇的杰作为什么会被毁灭呢?

补充资料:由于封建统治者妄自尊大,闭关锁国,至清代中叶,整个国家的科学技术已大大落后于西方,1840年西方殖民主义者挑起侵华战争——第一次鸦片战争:清政府被迫与英、法、俄、美签订了丧权辱国的“天津条约”。1860年,英法侵略者军舰队再次闯到大沽口外进行武力进逼。10月,绕经圆明园,不能抵抗诱惑,军官和士兵们都成群结伙冲上前去抢劫,恶狼般地吞噬着园中的金银财宝和文化艺术珍品。

总结:归根结底,圆明园被毁,一方面是清政府的腐败、落后和无能;另一方面是侵略者的野蛮与残暴。

揭示辉煌与毁灭的关系

1.思考:题目是“圈明园的毁灭”,为什么作者用那么多的笔墨写圈明园昔日的辉煌?小组讨论

运用强烈的对比,写它辉煌的过去是为了突出它的毁灭造成的损失不可估量,更突出了帝国主义侵略者在中国犯下的滔天罪行。激发我们对祖国灿烂文化的热爱和对侵略者野蛮行径的愤恨,激发我们不忘国耻,增强振兴中华的责任感和使命感。

2.课文先写损失,再写辉煌,最后写毁灭,作者的心情也是不断变化的,让我们再次有感情地朗读全文,读出沉痛——自豪——悲愤之情。(学生自由读课文)

结合相关资料,为什么说“ 圆明园的毁灭是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。”

课后第四题

圆明园被誉为“万园之园”,占地面积大、景观多、景色美。在建筑艺术上,圆明园还形成了一种中西结合的独特风格。圆明园里还收藏了极为丰富的文物珍宝,堪称东方文化艺术宝库。它的毁灭,既是中国文化史上不可估量的损失,也是世界文化史上不可估量的损失。

参考答案:

四、阅读链接

自读“阅读链接”的内容。

教师补充资料

学生交流对“阅读链接”内容的理解和读后的感受。

比较其与课文表达情感的相似之处:

一方面抒发了作者对祖国的赞美以及对祖国统一、和平的呼唤,另一方面表达了对帝国主义列强侵略的憎恶。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地