统编版高中历史中外历史纲要上 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史中外历史纲要上 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 590.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-08 23:09:31 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

诸侯纷争与变法运动

高一(上)—统编版—历史—第一单元

课标要求:

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

学习重点:

春秋战国时期社会变化的表现、变法运动产生的原因、“百家争鸣”局面的形成及意义。

学习难点:

春秋战国时期“百家争鸣”局面形成与社会大变革之间的关系。

诸侯纷争与变法运动

(周桓王)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之……王卒大败。祝聃射(郑庄公的将领)王中肩……

——《左传·桓公五年》

郑庄公(公元前743—前701年在位)祭祀坑遗址出土文物

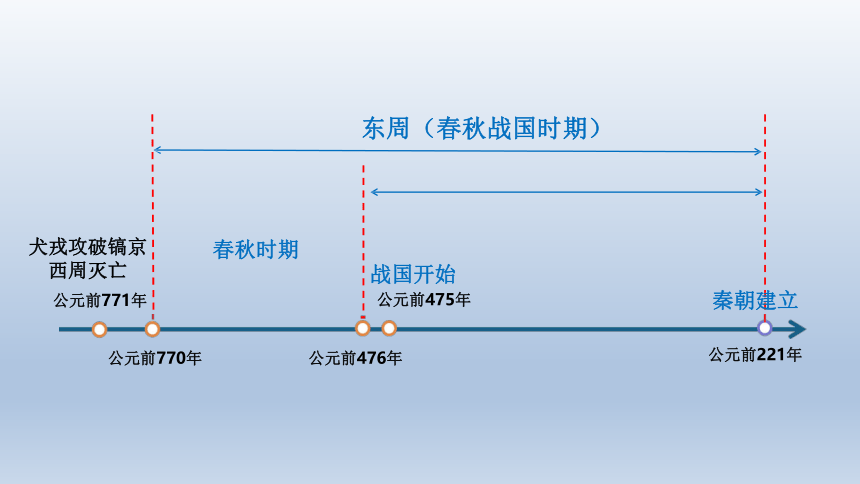

公元前770年

战国开始

公元前475年

春秋时期

东周(春秋战国时期)

犬戎攻破镐京西周灭亡

公元前771年

公元前476年

公元前221年

秦朝建立

列国纷争与华夏认同

一、

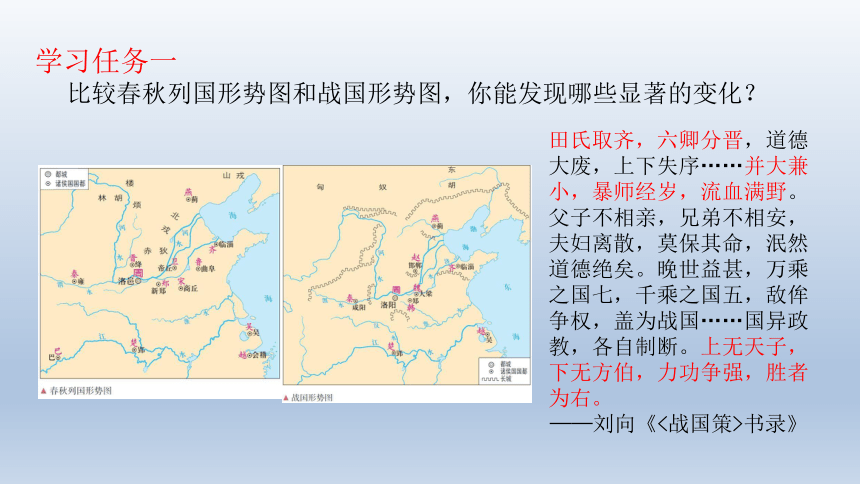

学习任务一

比较春秋列国形势图和战国形势图,你能发现哪些显著的变化?

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国……国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《<战国策>书录》

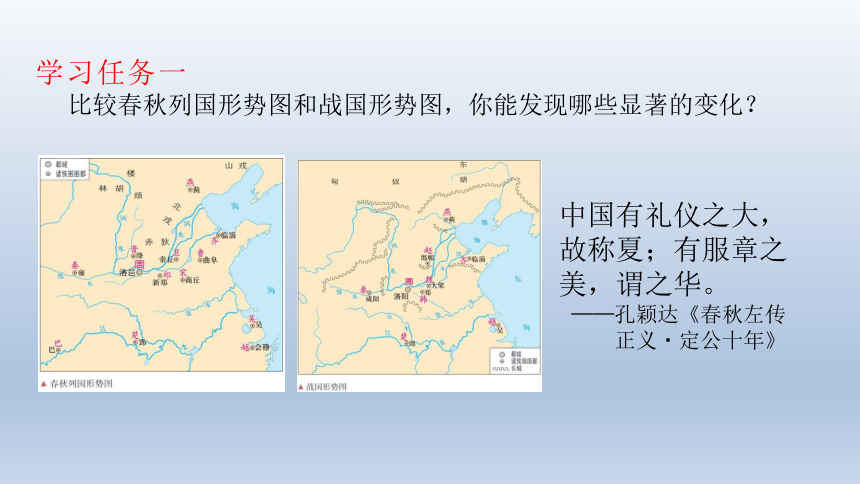

学习任务一

比较春秋列国形势图和战国形势图,你能发现哪些显著的变化?

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

经济发展与变法运动

二、

学习任务二

阅读材料并结合所学知识,概括春秋战国时期社会经济发展的表现。

春秋铁农具

1.农业方面: 铁农具开始使用,农耕得到推广

春秋穿有鼻环的牛尊

学习任务二

阅读材料并结合所学知识,概括春秋战国时期社会经济发展的表现。

1.农业方面: 铁农具开始使用,农耕得到推广

各国纷纷兴建水利灌溉工程

都江堰

学习任务二

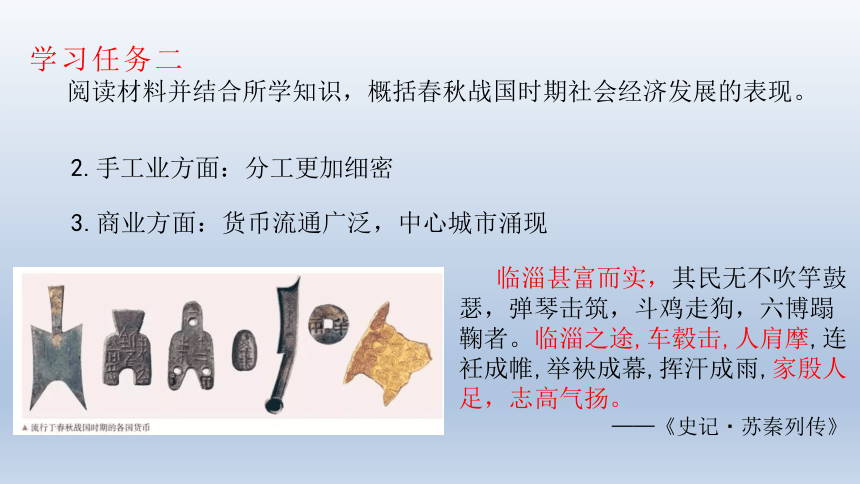

阅读材料并结合所学知识,概括春秋战国时期社会经济发展的表现。

2.手工业方面:分工更加细密

3.商业方面:货币流通广泛,中心城市涌现

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

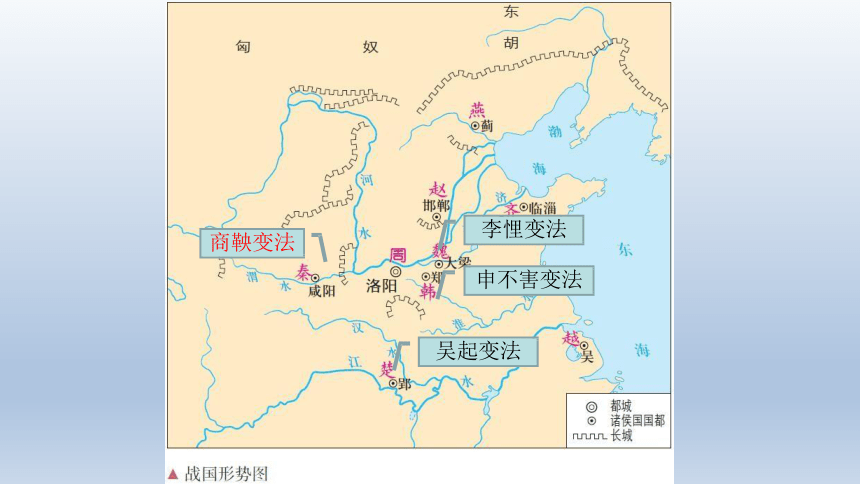

李悝变法

申不害变法

吴起变法

商鞅变法

学习任务三

根据表格并结合所学知识,说明商鞅变法的历史意义。

主要内容 历史意义

政治 1.强制大家庭拆散为个体小家庭 2.实行什五连坐,互相纠察告发 3.普遍推行县制,县的主要长官由君主任免 加强了对人民的管理

加强了中央对地方的控制

经济 1.“废井田,开阡陌”,授田于百姓 2.重农抑商,奖励耕织 3.统一度量衡 确立了封建土地私有制有利于封建经济的发展

军事 1.奖励军功 2.剥夺和限制贵族特权 壮大了秦国军事力量有利于新兴地主掌权

学习任务三

阅读材料并结合所学知识,思考春秋战国时期诸侯国的变法运动为什么会成为一股潮流?

社会经济的发展

阶级关系变化

旧的贵族等级体系开始瓦解

新兴的地主阶层逐渐崛起

传统政治秩序的崩溃

诸侯纷争不断

富国强兵维系统治

三、 孔子与老子

材料

樊迟问仁,子曰:“爱人。”

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。克己复礼为仁。

有教无类。

——《论语》

1.孔子:思想核心是“仁”, 主张“为政以德”,恢复西周等级森严的礼乐制度,同时也承认制度随着时代变化应有所改良,提出“有教无类”的办学思想。

学习任务四

阅读材料并思考,面对礼崩乐坏、社会动荡,孔子和老子分别提出了哪些思想主张?

材料

人法地,地法天,天法道,道法自然。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——《老子》

2.老子:“道”是天地万物的本原,具有古代朴素的唯物史观和朴素的辩证法,主张无为而治、小国寡民。

学习任务四

阅读材料并思考,面对礼崩乐坏、社会动荡,孔子和老子分别提出了哪些思想主张?

四、 百家争鸣

学派 代表人物 思想主张

儒家 孟子 人性善,提倡“仁政”

儒家 荀子 人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自在

阴阳家 邹衍 五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”

法家 韩非子 以法为工具管理国家,控制臣民

学习任务五

根据“诸子百家”思想主张,说明百家争鸣的历史意义。

历史意义:

百家争鸣是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远。

学习任务五

根据“诸子百家”思想主张,说明百家争鸣的历史意义。

学习任务六

结合所学知识,分析春秋战国时期出现百家争鸣的历史背景。

1.春秋战国时期是社会大变革时期。

旧的贵族等级体系开始瓦解

社会经济的发展 阶级关系变化

新兴的士阶层

崛起

2.各国统治者出于争霸战争需要,争相招揽人才。

一、列国纷争与华夏认同

1.春秋五霸、战国七雄

2.华夏认同

二、经济发展与变法运动

1.农业:铁犁牛耕、水利兴修

2.手工业和商业发展

3.变法运动:商鞅变法等三、孔子和老子

1.孔子:“仁”的主张;“为政以德”;“克己复礼”

2.老子:朴素的唯物论;无为而治四、百家争鸣

儒家、道家、法家、墨家

第2课 诸侯纷争与变法运动

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

春秋时期成书的《诗经》,汇集了西周到春秋时期的诗歌,是我国现存第一部诗歌总集,包括风、雅、颂三部分。《诗经》以四言诗为主,内容丰富,反映了当时社会的各方面。

战国后期楚国贵族屈原继承《诗经》的优秀传统,采用楚国民歌方言,创造出一种句子较长的新诗歌体裁,称为“楚辞”。《离骚》《天问》是其代表作品。

正月繁霜,我心忧伤。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

——摘选自《诗经·小雅·正月》

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

——摘选自《离骚》

解题关键 要体会人文精神,首先要了解人文精神的基本内涵,并感知《诗经》

和“楚辞”中的相关表达。

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

正月繁霜,我心忧伤。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

——摘选自《诗经·小雅·正月》

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

——摘选自《离骚》

阅读《诗经·小雅·正月》和《离骚》中的经典段落,通过了解描

思路引领 写古人的生活与情感的感性材料,在获得审美体验的同时,对其中蕴含的优秀传统文化有一个理性的认识。

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

正月繁霜,我心忧伤。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

——摘选自《诗经·小雅·正月》

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

——摘选自《离骚》

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

《诗经·小雅·正月》表达了对贫富差距悬殊的不平。《离骚》集中反映了屈原热爱祖国、追求自身价值及美好理想的情怀。

家国情怀、追求个人价值、尊重人的尊严和权利以及关怀人的现实生活,是《诗经》和“楚辞”中蕴含的宝贵精神财富。

答案提示

问题二:

查阅战国变法的材料,结合时代背景与变法措施,说明各国纷纷开展变法运动的原因及其效果。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

战国变法的原因与时代背景密不可分,需立足于对战国政治变革的分析,才能认识变法产生的必然性。变法效果是变法目标的呼应。

解题关键

战国时期的新兴地主阶级为了维护本阶级利益而夺取贵族对国家的统治权,其主要途径是通过废除世卿世禄制,建立新型的官僚制选官原则。李悝变法、吴起变法以及商鞅变法无不以此为核心内容。变法效果也与各国选拔制度改革彻底与否相关,选官制度直接关系统治基础。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

思路引领

答案提示:

吴起变法主要基于楚国“大臣太重、封君太众”的现实问题,主要措施是:封君传到第三代就收回其爵禄,废除疏远公族的特权。这从政治、经济上沉重打击了旧贵族的势力,加速了楚国封建化的进程,使其国力迅速强盛。

李悝变法的主要内容是:废除奴隶主官爵世袭制,以“食有劳而禄有功”为原则,根据功劳和能力选拔官吏,使地主阶级的代表得以牢固地掌握政权;推行

“尽地力之教”,挖掘土地潜力,提高农作物产量,增加封建政权的田租收入;颁布《法经》,确立封建法制,镇压破坏封建秩序的行为,维护地主阶级的利益。李悝变法使魏国经济迅速发展,地主政权逐渐巩固,成为战国初期一个强盛的封建国家。

韩昭侯任用申不害为相,建立“循功劳,视次第”的因公行赏制度,加强了中央集权。韩国治理成果显著,诸侯不敢侵犯。

诸侯纷争与变法运动

高一(上)—统编版—历史—第一单元

课标要求:

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

学习重点:

春秋战国时期社会变化的表现、变法运动产生的原因、“百家争鸣”局面的形成及意义。

学习难点:

春秋战国时期“百家争鸣”局面形成与社会大变革之间的关系。

诸侯纷争与变法运动

(周桓王)王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之……王卒大败。祝聃射(郑庄公的将领)王中肩……

——《左传·桓公五年》

郑庄公(公元前743—前701年在位)祭祀坑遗址出土文物

公元前770年

战国开始

公元前475年

春秋时期

东周(春秋战国时期)

犬戎攻破镐京西周灭亡

公元前771年

公元前476年

公元前221年

秦朝建立

列国纷争与华夏认同

一、

学习任务一

比较春秋列国形势图和战国形势图,你能发现哪些显著的变化?

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国……国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

——刘向《<战国策>书录》

学习任务一

比较春秋列国形势图和战国形势图,你能发现哪些显著的变化?

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——孔颖达《春秋左传正义·定公十年》

经济发展与变法运动

二、

学习任务二

阅读材料并结合所学知识,概括春秋战国时期社会经济发展的表现。

春秋铁农具

1.农业方面: 铁农具开始使用,农耕得到推广

春秋穿有鼻环的牛尊

学习任务二

阅读材料并结合所学知识,概括春秋战国时期社会经济发展的表现。

1.农业方面: 铁农具开始使用,农耕得到推广

各国纷纷兴建水利灌溉工程

都江堰

学习任务二

阅读材料并结合所学知识,概括春秋战国时期社会经济发展的表现。

2.手工业方面:分工更加细密

3.商业方面:货币流通广泛,中心城市涌现

临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

——《史记·苏秦列传》

李悝变法

申不害变法

吴起变法

商鞅变法

学习任务三

根据表格并结合所学知识,说明商鞅变法的历史意义。

主要内容 历史意义

政治 1.强制大家庭拆散为个体小家庭 2.实行什五连坐,互相纠察告发 3.普遍推行县制,县的主要长官由君主任免 加强了对人民的管理

加强了中央对地方的控制

经济 1.“废井田,开阡陌”,授田于百姓 2.重农抑商,奖励耕织 3.统一度量衡 确立了封建土地私有制有利于封建经济的发展

军事 1.奖励军功 2.剥夺和限制贵族特权 壮大了秦国军事力量有利于新兴地主掌权

学习任务三

阅读材料并结合所学知识,思考春秋战国时期诸侯国的变法运动为什么会成为一股潮流?

社会经济的发展

阶级关系变化

旧的贵族等级体系开始瓦解

新兴的地主阶层逐渐崛起

传统政治秩序的崩溃

诸侯纷争不断

富国强兵维系统治

三、 孔子与老子

材料

樊迟问仁,子曰:“爱人。”

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。克己复礼为仁。

有教无类。

——《论语》

1.孔子:思想核心是“仁”, 主张“为政以德”,恢复西周等级森严的礼乐制度,同时也承认制度随着时代变化应有所改良,提出“有教无类”的办学思想。

学习任务四

阅读材料并思考,面对礼崩乐坏、社会动荡,孔子和老子分别提出了哪些思想主张?

材料

人法地,地法天,天法道,道法自然。

有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

——《老子》

2.老子:“道”是天地万物的本原,具有古代朴素的唯物史观和朴素的辩证法,主张无为而治、小国寡民。

学习任务四

阅读材料并思考,面对礼崩乐坏、社会动荡,孔子和老子分别提出了哪些思想主张?

四、 百家争鸣

学派 代表人物 思想主张

儒家 孟子 人性善,提倡“仁政”

儒家 荀子 人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自在

阴阳家 邹衍 五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”“尚贤”

法家 韩非子 以法为工具管理国家,控制臣民

学习任务五

根据“诸子百家”思想主张,说明百家争鸣的历史意义。

历史意义:

百家争鸣是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。成为后世中华思想文化的源头活水,影响深远。

学习任务五

根据“诸子百家”思想主张,说明百家争鸣的历史意义。

学习任务六

结合所学知识,分析春秋战国时期出现百家争鸣的历史背景。

1.春秋战国时期是社会大变革时期。

旧的贵族等级体系开始瓦解

社会经济的发展 阶级关系变化

新兴的士阶层

崛起

2.各国统治者出于争霸战争需要,争相招揽人才。

一、列国纷争与华夏认同

1.春秋五霸、战国七雄

2.华夏认同

二、经济发展与变法运动

1.农业:铁犁牛耕、水利兴修

2.手工业和商业发展

3.变法运动:商鞅变法等三、孔子和老子

1.孔子:“仁”的主张;“为政以德”;“克己复礼”

2.老子:朴素的唯物论;无为而治四、百家争鸣

儒家、道家、法家、墨家

第2课 诸侯纷争与变法运动

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

春秋时期成书的《诗经》,汇集了西周到春秋时期的诗歌,是我国现存第一部诗歌总集,包括风、雅、颂三部分。《诗经》以四言诗为主,内容丰富,反映了当时社会的各方面。

战国后期楚国贵族屈原继承《诗经》的优秀传统,采用楚国民歌方言,创造出一种句子较长的新诗歌体裁,称为“楚辞”。《离骚》《天问》是其代表作品。

正月繁霜,我心忧伤。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

——摘选自《诗经·小雅·正月》

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

——摘选自《离骚》

解题关键 要体会人文精神,首先要了解人文精神的基本内涵,并感知《诗经》

和“楚辞”中的相关表达。

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

正月繁霜,我心忧伤。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

——摘选自《诗经·小雅·正月》

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

——摘选自《离骚》

阅读《诗经·小雅·正月》和《离骚》中的经典段落,通过了解描

思路引领 写古人的生活与情感的感性材料,在获得审美体验的同时,对其中蕴含的优秀传统文化有一个理性的认识。

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

正月繁霜,我心忧伤。民今之无禄,天夭是椓。哿矣富人,哀此惸独。

——摘选自《诗经·小雅·正月》

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

——摘选自《离骚》

问题一:查阅《诗经》和“楚辞”中的经典篇章,体会其中的人文精神。

《诗经·小雅·正月》表达了对贫富差距悬殊的不平。《离骚》集中反映了屈原热爱祖国、追求自身价值及美好理想的情怀。

家国情怀、追求个人价值、尊重人的尊严和权利以及关怀人的现实生活,是《诗经》和“楚辞”中蕴含的宝贵精神财富。

答案提示

问题二:

查阅战国变法的材料,结合时代背景与变法措施,说明各国纷纷开展变法运动的原因及其效果。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

战国变法的原因与时代背景密不可分,需立足于对战国政治变革的分析,才能认识变法产生的必然性。变法效果是变法目标的呼应。

解题关键

战国时期的新兴地主阶级为了维护本阶级利益而夺取贵族对国家的统治权,其主要途径是通过废除世卿世禄制,建立新型的官僚制选官原则。李悝变法、吴起变法以及商鞅变法无不以此为核心内容。变法效果也与各国选拔制度改革彻底与否相关,选官制度直接关系统治基础。

战国时期,新兴的地主阶级在许多国家掌握政权。他们为了打击旧的奴隶主贵族势力,建立封建政治和经济秩序,巩固新生政权,增强竞争实力,纷纷开展变法运动。如李悝在魏国推行变法,按照“食有劳而禄有功”的原则授予官职和爵位;主张“尽地力之教”,发展生产;颁布《法经》。吴起在楚国实行变法,“明法审令,捐不急之官”。

思路引领

答案提示:

吴起变法主要基于楚国“大臣太重、封君太众”的现实问题,主要措施是:封君传到第三代就收回其爵禄,废除疏远公族的特权。这从政治、经济上沉重打击了旧贵族的势力,加速了楚国封建化的进程,使其国力迅速强盛。

李悝变法的主要内容是:废除奴隶主官爵世袭制,以“食有劳而禄有功”为原则,根据功劳和能力选拔官吏,使地主阶级的代表得以牢固地掌握政权;推行

“尽地力之教”,挖掘土地潜力,提高农作物产量,增加封建政权的田租收入;颁布《法经》,确立封建法制,镇压破坏封建秩序的行为,维护地主阶级的利益。李悝变法使魏国经济迅速发展,地主政权逐渐巩固,成为战国初期一个强盛的封建国家。

韩昭侯任用申不害为相,建立“循功劳,视次第”的因公行赏制度,加强了中央集权。韩国治理成果显著,诸侯不敢侵犯。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进