纲要(上)第12课 辽宋夏金元的文化 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第12课 辽宋夏金元的文化 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-09 11:26:40 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第12课 辽宋夏金元的文化

复习:儒家思想的经历

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,逐渐复苏

→汉武帝时期,正统思想

→魏晋南北朝至隋唐?

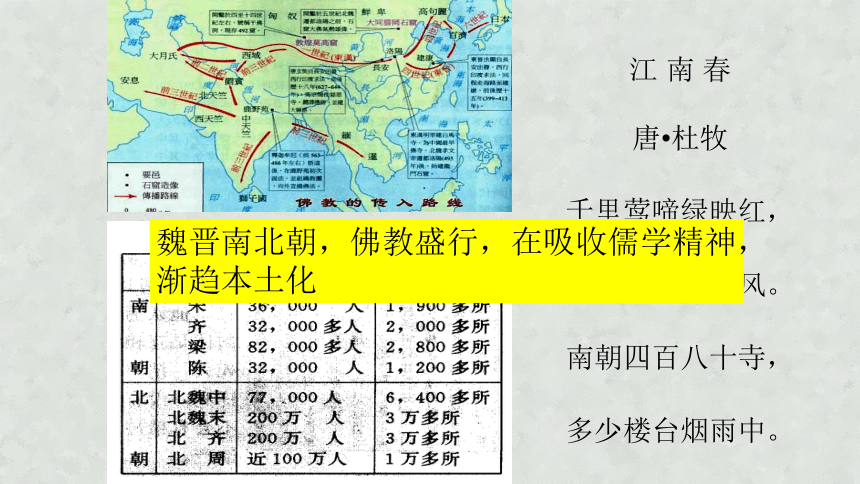

江 南 春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

魏晋南北朝,佛教盛行,在吸收儒学精神,渐趋本土化

东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式。魏晋南北朝,道教在民间广为传播,受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”

福建泉州老君岩

道教圣地武当山

道教在民间传播:

佛道盛行的缩影──另类皇帝梁武帝

梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主。自幼饱读儒家经书。后一度信奉道教,对阴阳、五行、星算无所不通,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于时人将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,随着他“舍身”同泰寺,要以皇帝之身出家,他推崇佛教达到戏剧性的高潮。

佛教和道教在民间传播:

魏晋南北朝时佛教、道教传播,儒学独尊地位动摇。

一、儒学的复兴

1.儒学复兴运动

(1)背景:

①从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。

②从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面作用,为现实服务。

(2)内容:

①挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

②提出了“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的口号。

一、儒学的复兴

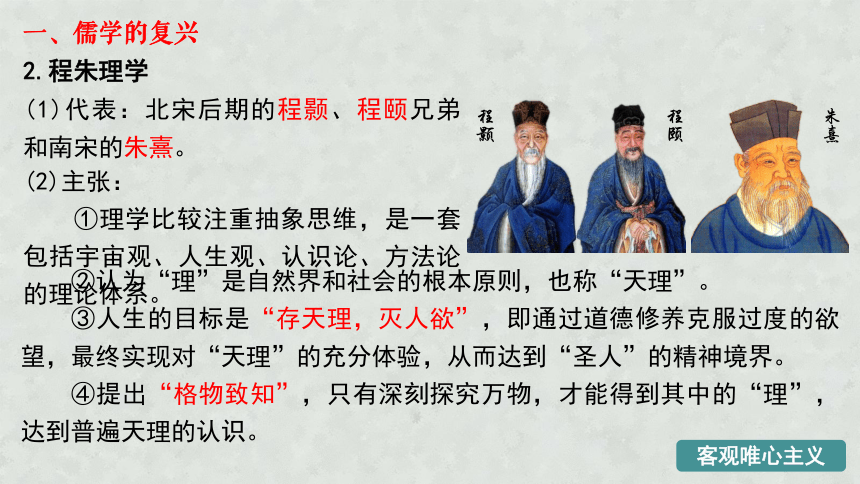

2.程朱理学

(1)代表:北宋后期的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

程颢

程颐

朱熹

(2)主张:

①理学比较注重抽象思维,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

②认为“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

③人生的目标是“存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

④提出“格物致知”,只有深刻探究万物,才能得到其中的“理”,达到普遍天理的认识。

客观唯心主义

一、儒学的复兴

2.程朱理学

(3)朱熹对儒学的深入探索

将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合编为“四书”,并且加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

◎朱熹《四书章句集注》书影

3.影响

理学并不仅仅是对先秦和秦汉儒学的继承和发展。它部分是对传统的重新发展,部分是全新的创造。

——费正清《中国:传统与变迁》

从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。(理学对后世的最大影响是使儒学普及化、通俗化。汉代儒学强化了“君为臣纲”,宋代理学不仅强化了“君为臣纲”,而且使“父为子纲、夫为妻纲”深入人心。)

二、文学艺术

1.文学

(1)宋词

①兴起:唐朝后期出现的一种新诗体——词,到宋朝进入鼎盛时期。

②特点:词的句子长短不等,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式。

③代表:豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照。

李清照

辛弃疾

二、文学艺术

1.文学

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

——《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

——《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

李清照

辛弃疾

人物 时代 贡 献

苏轼

北宋

(1)词风豪迈而飘逸,写景、抒情、议论有机结合(2)改进了词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调

李清照

两宋

之交

(1)词风委婉、细腻、清秀(2)反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀,在当时产生了较大的影响

辛弃疾

南宋

(1)继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀,词境雄奇阔大,抒情、写景、叙事、议论,气势磅礴,震撼人心(2)进一步提高了词的社会功能和在文学史上的地位

(3)代表

二、文学艺术

1.文学

(2)元曲

①散曲:是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要。

②杂剧:将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节,就形成了杂剧。元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等。

关汉卿

《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》。是元代戏曲家关汉卿的元杂剧代表作,也是元杂剧悲剧的典范,该剧剧情取材自东汉"东海孝妇"的民间故事。讲述了一位穷书生窦天章为还蔡婆婆借他的银子,不得已将女儿窦娥抵给蔡婆婆做童养媳,没过几年窦娥的夫君早死。适逢蔡婆婆索要赛卢医还钱,却险些被赛卢医害死。幸得张驴儿父子相救。那张驴儿要蔡婆婆将窦娥许配给他,窦娥始终未同意。张驴儿就将毒药下在羊肚汤中要毒死蔡婆婆,结果却误毒死了其父。张驴儿反咬一口诬告窦娥毒死了其父,昏官桃杌最后做成冤案将窦娥处斩,窦娥临终发下"血染白绫、天降大雪、大旱三年"的誓愿。窦天章最后科场中第荣任高官,回到楚州睡觉时窦娥托梦与他,诉说自己的冤情。最终窦天章为窦娥平反昭雪。

《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的元杂剧代表作。讲述了一位穷书生窦天章为还蔡婆婆借他的银子,不得已将女儿窦娥抵给蔡婆婆做童养媳,不料窦娥夫君早死。逢蔡婆婆索要赛卢医还钱,却险些被其害死,幸得张驴儿父子相救。张驴儿要蔡婆婆将窦娥许配给他,窦娥始终未同意。张驴儿欲下毒毒死蔡婆婆,却误毒死了其父。张驴儿却诬告窦娥,昏官桃杌冤枉窦娥,将其处斩,窦娥临终发下“血染白绫、天降大雪、大旱三年”的誓愿。窦天章最后科举中第荣任高官回乡,窦娥托梦与他,诉说自己的冤情。最终窦天章为窦娥平反昭雪。

关汉卿、马致远、

郑光祖、白朴在

明代以后被誉为

“元曲四大家”

二、文学艺术

1.文学

(3)话本:宋元时期,城市中说书演出非常盛行。说书底本称为话本,实际上就是早期的白话小说。

2.艺术

(1)书法:宋元书法名家辈出,与唐朝相比更加追求个性,不拘法度。

(2)绘画:以山水画最为突出。不强调写实,而注重意境和笔墨情趣。

苏 轼

米 芾

黄庭坚

蔡 襄

◎书法“宋四家”

三、科技

1.印刷术(四大发明之一)

雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

2.火药(四大发明之一)

火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

3.指南针(四大发明之一)

利用磁石指示南北的特性,用人工磁化的方法造出了指南针,并且广泛应用于航海。

这三大发明在宋朝基本成熟,为人类文明的进步作出了重要贡献

◎活字印刷术

◎铜火铳(北宋)

◎罗盘

一、活字印刷术的发明

1.雕版印刷术

(1)发展历程:隋唐时期发明,辽、宋、西夏、金时期进一步发展

(2)弊端:

刻版费工费时,刻好的版只能印制一种书籍

雕版印刷品—《金刚经》

2.活字印刷术

(1)发明者:北宋时的匠人毕昇

(2)流程

胶泥刻字

烧制字模

排字固版

印刷拆版

泥活字版

(3)不断发展

①元代科学家王祯在《农书》中对木活字技术作了系统总结并有所创新,发明了转轮排字法

②元朝中期,出现了铜活字印刷

(4)历史影响:活字印刷术不断外传,对人类文明的

发展产生了重大影响

活字印刷术外传

13世纪,传入朝鲜

传入日本和东南亚地区

经蒙古人西征传入欧洲

经丝绸之路传到波斯

指南针、火药的应用

1.指南针

(1)发展过程

①司南:战国时人们利用天然磁铁制成指南工具,称为“司南”

此磁勺即司南。在光滑的铜盘中转动,静止后,匙柄就指向南方

铜制方形地盘:四周刻有24个方位

②罗盘:北宋时期,人们把带有磁性的钢针安置在

刻有度数的盘中,就制成了罗盘

③指南针:北宋末年,中国的海船上开始使用指南针

(2)影响:阿拉伯商人将指南针传到阿

拉伯国家,后来又传到欧洲,

大大促进了世界远洋航海技

术的发展

舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。

——北宋《萍洲可谈》

发明 唐朝

应用 ①唐朝末年,火药开始运用到军事领域

②宋元时期,火药武器广泛用于战争

③宋金战争和蒙古人在灭金、灭宋的战争中,

都大量使用了火器

④南宋制造出枪炮的始祖——突火枪

⑤元朝用金属取代竹筒,发明了威力更大的火铳

传播 中国的火药和烟火在13世纪传入阿拉伯地区,

14世纪初又经阿拉伯人传到了欧洲

影响 对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革

2.火药

南宋突火枪

元代火铳

现代火炮

烟花

三、科技

4.沈括(北宋)

代表作是《梦溪笔谈》,记载和总结了当时的许多科技成果。

◎沈括与《梦溪笔谈》书影

沈括

5.郭守敬(元朝)

设计和监制多种天文观测仪器,主持了全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》,其中测定的数据在当时世界上处于领先地位。

◎简仪

6.王祯(元朝)

编撰《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富。

《梦溪笔谈》,北宋科学家、政治家沈括(1031—1095)撰,是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。该书在国际亦受重视,英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

四、少数民族文字

成吉思汗统一草原前夕,命人使用畏兀儿文字拼写蒙古语,形成畏兀体蒙古文。忽必烈即位后,委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,这是汉语

拼音化的最早尝试。

课堂总结

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第12课 辽宋夏金元的文化

复习:儒家思想的经历

春秋时期,应运而生

→战国后期,蔚然大宗

→秦朝时候,遭到打击

→西汉初年,逐渐复苏

→汉武帝时期,正统思想

→魏晋南北朝至隋唐?

江 南 春

唐 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

魏晋南北朝,佛教盛行,在吸收儒学精神,渐趋本土化

东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式。魏晋南北朝,道教在民间广为传播,受到儒学影响,主张“贵儒”“尊道”

福建泉州老君岩

道教圣地武当山

道教在民间传播:

佛道盛行的缩影──另类皇帝梁武帝

梁武帝名萧衍,南朝梁开国君主。自幼饱读儒家经书。后一度信奉道教,对阴阳、五行、星算无所不通,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于时人将陶称为“山中宰相”。后来梁武帝又舍道释佛,随着他“舍身”同泰寺,要以皇帝之身出家,他推崇佛教达到戏剧性的高潮。

佛教和道教在民间传播:

魏晋南北朝时佛教、道教传播,儒学独尊地位动摇。

一、儒学的复兴

1.儒学复兴运动

(1)背景:

①从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教。

②从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动。充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面作用,为现实服务。

(2)内容:

①挖掘儒家经书的思想内涵,强调学术为现实服务,特别是希望充分发挥儒学在强化社会伦理道德秩序、树立基本价值观方面的作用。

②提出了“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的口号。

一、儒学的复兴

2.程朱理学

(1)代表:北宋后期的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹。

程颢

程颐

朱熹

(2)主张:

①理学比较注重抽象思维,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

②认为“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

③人生的目标是“存天理,灭人欲”,即通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

④提出“格物致知”,只有深刻探究万物,才能得到其中的“理”,达到普遍天理的认识。

客观唯心主义

一、儒学的复兴

2.程朱理学

(3)朱熹对儒学的深入探索

将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合编为“四书”,并且加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

◎朱熹《四书章句集注》书影

3.影响

理学并不仅仅是对先秦和秦汉儒学的继承和发展。它部分是对传统的重新发展,部分是全新的创造。

——费正清《中国:传统与变迁》

从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。(理学对后世的最大影响是使儒学普及化、通俗化。汉代儒学强化了“君为臣纲”,宋代理学不仅强化了“君为臣纲”,而且使“父为子纲、夫为妻纲”深入人心。)

二、文学艺术

1.文学

(1)宋词

①兴起:唐朝后期出现的一种新诗体——词,到宋朝进入鼎盛时期。

②特点:词的句子长短不等,用来配乐歌唱,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式。

③代表:豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照。

李清照

辛弃疾

二、文学艺术

1.文学

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。 马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

——《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来,雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

——《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

李清照

辛弃疾

人物 时代 贡 献

苏轼

北宋

(1)词风豪迈而飘逸,写景、抒情、议论有机结合(2)改进了词的创作,扩大了词的境界,提高了词的格调

李清照

两宋

之交

(1)词风委婉、细腻、清秀(2)反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀,在当时产生了较大的影响

辛弃疾

南宋

(1)继承了苏轼以来的豪放词风和报国情怀,词境雄奇阔大,抒情、写景、叙事、议论,气势磅礴,震撼人心(2)进一步提高了词的社会功能和在文学史上的地位

(3)代表

二、文学艺术

1.文学

(2)元曲

①散曲:是一种比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更加适合市井演唱的需要。

②杂剧:将成套的散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白,安排不同的角色,来表达一个完整的故事情节,就形成了杂剧。元杂剧标志着我国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等。

关汉卿

《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》。是元代戏曲家关汉卿的元杂剧代表作,也是元杂剧悲剧的典范,该剧剧情取材自东汉"东海孝妇"的民间故事。讲述了一位穷书生窦天章为还蔡婆婆借他的银子,不得已将女儿窦娥抵给蔡婆婆做童养媳,没过几年窦娥的夫君早死。适逢蔡婆婆索要赛卢医还钱,却险些被赛卢医害死。幸得张驴儿父子相救。那张驴儿要蔡婆婆将窦娥许配给他,窦娥始终未同意。张驴儿就将毒药下在羊肚汤中要毒死蔡婆婆,结果却误毒死了其父。张驴儿反咬一口诬告窦娥毒死了其父,昏官桃杌最后做成冤案将窦娥处斩,窦娥临终发下"血染白绫、天降大雪、大旱三年"的誓愿。窦天章最后科场中第荣任高官,回到楚州睡觉时窦娥托梦与他,诉说自己的冤情。最终窦天章为窦娥平反昭雪。

《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿的元杂剧代表作。讲述了一位穷书生窦天章为还蔡婆婆借他的银子,不得已将女儿窦娥抵给蔡婆婆做童养媳,不料窦娥夫君早死。逢蔡婆婆索要赛卢医还钱,却险些被其害死,幸得张驴儿父子相救。张驴儿要蔡婆婆将窦娥许配给他,窦娥始终未同意。张驴儿欲下毒毒死蔡婆婆,却误毒死了其父。张驴儿却诬告窦娥,昏官桃杌冤枉窦娥,将其处斩,窦娥临终发下“血染白绫、天降大雪、大旱三年”的誓愿。窦天章最后科举中第荣任高官回乡,窦娥托梦与他,诉说自己的冤情。最终窦天章为窦娥平反昭雪。

关汉卿、马致远、

郑光祖、白朴在

明代以后被誉为

“元曲四大家”

二、文学艺术

1.文学

(3)话本:宋元时期,城市中说书演出非常盛行。说书底本称为话本,实际上就是早期的白话小说。

2.艺术

(1)书法:宋元书法名家辈出,与唐朝相比更加追求个性,不拘法度。

(2)绘画:以山水画最为突出。不强调写实,而注重意境和笔墨情趣。

苏 轼

米 芾

黄庭坚

蔡 襄

◎书法“宋四家”

三、科技

1.印刷术(四大发明之一)

雕版印刷已经相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术。

2.火药(四大发明之一)

火药大量制造并用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器。

3.指南针(四大发明之一)

利用磁石指示南北的特性,用人工磁化的方法造出了指南针,并且广泛应用于航海。

这三大发明在宋朝基本成熟,为人类文明的进步作出了重要贡献

◎活字印刷术

◎铜火铳(北宋)

◎罗盘

一、活字印刷术的发明

1.雕版印刷术

(1)发展历程:隋唐时期发明,辽、宋、西夏、金时期进一步发展

(2)弊端:

刻版费工费时,刻好的版只能印制一种书籍

雕版印刷品—《金刚经》

2.活字印刷术

(1)发明者:北宋时的匠人毕昇

(2)流程

胶泥刻字

烧制字模

排字固版

印刷拆版

泥活字版

(3)不断发展

①元代科学家王祯在《农书》中对木活字技术作了系统总结并有所创新,发明了转轮排字法

②元朝中期,出现了铜活字印刷

(4)历史影响:活字印刷术不断外传,对人类文明的

发展产生了重大影响

活字印刷术外传

13世纪,传入朝鲜

传入日本和东南亚地区

经蒙古人西征传入欧洲

经丝绸之路传到波斯

指南针、火药的应用

1.指南针

(1)发展过程

①司南:战国时人们利用天然磁铁制成指南工具,称为“司南”

此磁勺即司南。在光滑的铜盘中转动,静止后,匙柄就指向南方

铜制方形地盘:四周刻有24个方位

②罗盘:北宋时期,人们把带有磁性的钢针安置在

刻有度数的盘中,就制成了罗盘

③指南针:北宋末年,中国的海船上开始使用指南针

(2)影响:阿拉伯商人将指南针传到阿

拉伯国家,后来又传到欧洲,

大大促进了世界远洋航海技

术的发展

舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦则观指南针。

——北宋《萍洲可谈》

发明 唐朝

应用 ①唐朝末年,火药开始运用到军事领域

②宋元时期,火药武器广泛用于战争

③宋金战争和蒙古人在灭金、灭宋的战争中,

都大量使用了火器

④南宋制造出枪炮的始祖——突火枪

⑤元朝用金属取代竹筒,发明了威力更大的火铳

传播 中国的火药和烟火在13世纪传入阿拉伯地区,

14世纪初又经阿拉伯人传到了欧洲

影响 对欧洲的火器制造和作战方式产生巨大影响,推动了欧洲社会的变革

2.火药

南宋突火枪

元代火铳

现代火炮

烟花

三、科技

4.沈括(北宋)

代表作是《梦溪笔谈》,记载和总结了当时的许多科技成果。

◎沈括与《梦溪笔谈》书影

沈括

5.郭守敬(元朝)

设计和监制多种天文观测仪器,主持了全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》,其中测定的数据在当时世界上处于领先地位。

◎简仪

6.王祯(元朝)

编撰《农书》,集北方和南方的农业技术于一体,其中关于农业工具的记载尤为丰富。

《梦溪笔谈》,北宋科学家、政治家沈括(1031—1095)撰,是一部涉及古代中国自然科学、工艺技术及社会历史现象的综合性笔记体著作。该书在国际亦受重视,英国科学史家李约瑟评价为“中国科学史上的里程碑”。

四、少数民族文字

成吉思汗统一草原前夕,命人使用畏兀儿文字拼写蒙古语,形成畏兀体蒙古文。忽必烈即位后,委派藏传佛教高僧八思巴改制藏文字母,创造出一套拼音符号,这是汉语

拼音化的最早尝试。

课堂总结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进