纲要(上)第19课 辛亥革命 课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要(上)第19课 辛亥革命 课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-09 11:31:49 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

20世纪初“流行词”

2020年“流行词”

【新课标要求】了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

第

19

课

辛

亥

革

命

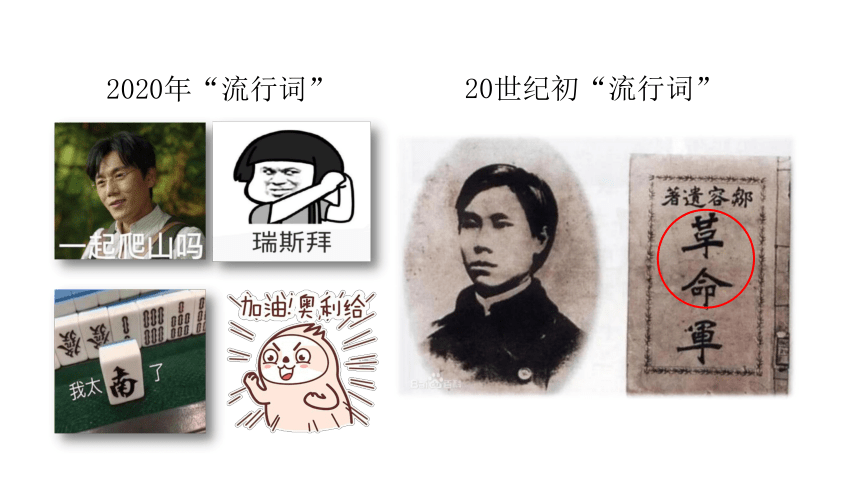

狭义:1911.10.10武昌起义。(1911年是旧历辛亥年)

广义:19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度进行的一系列革命活动的总和(1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实)

为什么叫“辛亥革命”

清政府成了“洋人的朝廷”

“清政府保证严禁人民参加反帝活动”

民族危机、清政府的统治危机更加严重

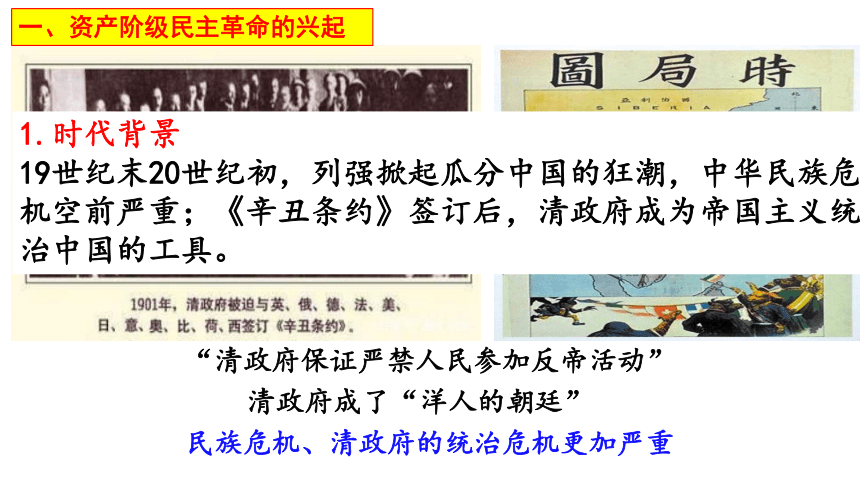

一、资产阶级民主革命的兴起

1.时代背景

19世纪末20世纪初,列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重;《辛丑条约》签订后,清政府成为帝国主义统治中国的工具。

近代中国第一个由中央政府颁布且由政府督导施行的全国性法定学制系统

清末新政内容

其一,改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;

其二,编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;

其三,倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

其四,推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

清末新政

(1)背景:《辛丑条约》签订后,清政府试图通过“新政”进行“自救”。

(2)范围:官制、军事、商业、教育等方面。

(3)特点:与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

(4)结果:由于政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能为中国找到真正的出路。

一、资产阶级民主革命的兴起

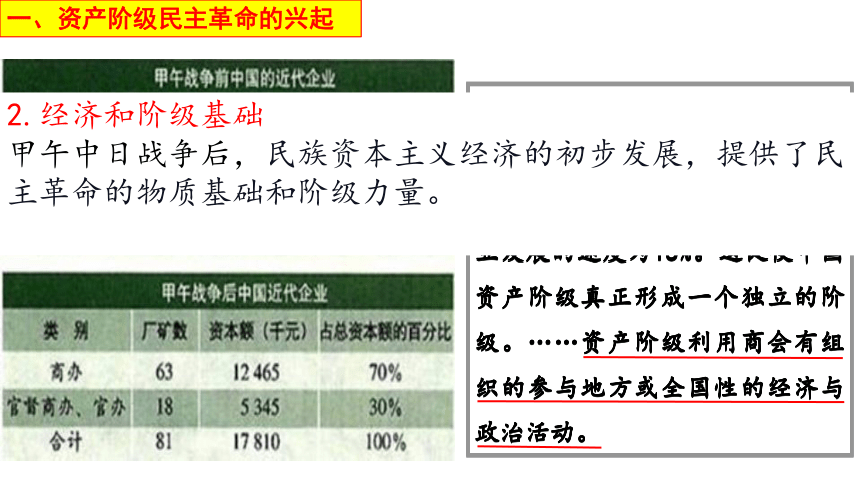

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%。这促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会有组织的参与地方或全国性的经济与政治活动。

一、资产阶级民主革命的兴起

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%。这促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会有组织的参与地方或全国性的经济与政治活动。

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%。这促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会有组织的参与地方或全国性的经济与政治活动。

2.经济和阶级基础

甲午中日战争后,民族资本主义经济的初步发展,提供了民主革命的物质基础和阶级力量。

公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。

——章炳麟

革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。

——邹容

要革命的,这时候可以革了,过了这时没有命了!一刻千金,时乎时乎不再来,我亲爱的同胞,快醒!快醒!不要再睡了!

——陈天华

3.思想基础

20世纪初,资产阶级民主革命思想得到广泛传播。

一、资产阶级民主革命的兴起

1894年,孙中山在檀香山成立中国第一个资产阶级革命团体——兴中会,提出要推翻清王朝专制统治,建立像美利坚合众国那样的共和国。它标志着资产阶级民主革命运动的兴起。

一、资产阶级民主革命的兴起

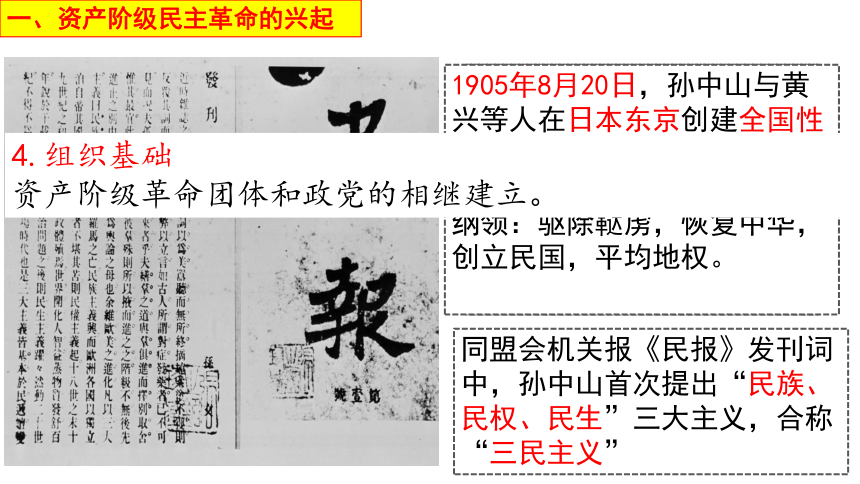

1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出“民族、民权、民生”三大主义,合称“三民主义”

4.组织基础

资产阶级革命团体和政党的相继建立。

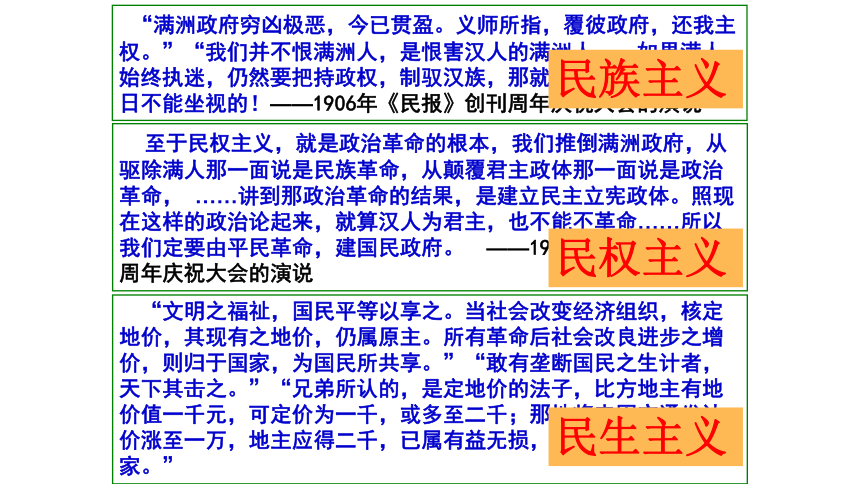

“满洲政府穷凶极恶,今已贯盈。义师所指,覆彼政府,还我主权。”“我们并不恨满洲人,是恨害汉人的满洲人……如果满人始终执迷,仍然要把持政权,制驭汉族,那就汉族一日不死,一日不能坐视的!——1906年《民报》创刊周年庆祝大会的演说

至于民权主义,就是政治革命的根本,我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命, ……讲到那政治革命的结果,是建立民主立宪政体。照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命……所以我们定要由平民革命,建国民政府。 ——1906年《民报》创刊周年庆祝大会的演说

“文明之福祉,国民平等以享之。当社会改变经济组织,核定地价,其现有之地价,仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。”“敢有垄断国民之生计者,天下其击之。”“兄弟所认的,是定地价的法子,比方地主有地价值一千元,可定价为一千,或多至二千;那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损,赢利八千,当归国家。”

民族主义

民权主义

民生主义

三民主义 同盟会纲领 内容

民族主义 (民族革命)

民权主义 (政治革命)

民生主义 (社会革命)

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

暴力革命,推翻清王朝的统治

推翻封建君主专制,建立资产阶级民主共和国

解决以土地为中心的财富重新分配问题,平均地权。

(前提)

(核心)

(补充)

性质:第一个比较完整的资产阶级革命纲领,

是辛亥革命的指导思想。

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关起义

一、资产阶级民主革命的兴起

5.军事基础

革命党人发动的一系列武装起义。(1911年4月27日的广州黄花岗起义)

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

四、召集、开闭、停展及解散议院之权。解散之时,即令国民重新选举新议员,其被解散之旧员,即与齐民无异,倘有抗违,量其情节以相当之法律处治。

五、设官制禄及黜陟百司之权。用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

——《钦定宪法大纲》(1908)

预备立宪

(1)背景:革命运动高涨。

(2)过程

①1906年9月,清政府宣布预备立宪。

②立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

③1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》。

④1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

(3)结果:不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

凡识时务者皆能知之……潮流万派,皆趋共和。

——立宪派代表张謇

一、资产阶级民主革命的兴起

“铁路为全国命脉,从经济上论,则关于财政;从调运上论,则关于兵政。若铁路为外人所有,不啻举财政、兵政之权,全授之外人也,国尚能自立乎?”

——中国民族资产阶级

湖北革命团体共进会和文学社始终坚持在新军和知识分子中发展革命力量。湖北新军共有15000余人,参加共进会和文学社的就有5000余人。

二、武昌起义与中华民国的建立

6.武昌起义

(1)导火索:1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,引发保路运动使武汉地区兵力空虚。

①时代背景:

②经济基础:

③阶级基础:

④思想基础:

⑤组织基础:

⑥军事基础:

外患(民族危机)帝国主义加紧对中国侵略,《辛丑条约》签订后,清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。内忧(统治危机)清末新政和预备立宪的失败。

民族资本主义的发展(实业救国)

民族资产阶级力量壮大

资产阶级革命团体和政党的建立(兴中会、同盟会)

革命党人发动的一系列武装起义

四川保路运动使武汉兵力空虚

资产阶级民主革命思想的传播(三民主义)

辛亥革命爆发的时代背景及历史条件

⑦直接原因:

二、武昌起义与中华民国的建立

1.武昌起义

(3)过程

①1911年10月10日晚,新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。

②起义军控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

③湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

二、武昌起义与中华民国的建立

2.中华民国的建立

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。新的共和政体就此诞生。

清政府

任命

袁世凯

帝国主义列强

支持

立宪派旧官僚

革命党人

施压

军事进攻

政治讹诈

军事威胁

外交孤立

经济封锁

3.袁世凯窃取革命果实

(1)袁世凯在英国等列强支持下,以武力威胁革命势力,诱使革命党人展开和议。

(2)孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统。

(3)袁世凯以南方革命党的共和要求,对已束手无策的清政府施压。

(4)1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告清王朝结束。

(5)2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

(6)辛亥革命的成果落到北洋军阀首领袁世凯的手中。

二、武昌起义与中华民国的建立

中华民国临时约法

约法规定:中华民国主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;以参议院、临时大总统、国务院、法院行使其统治权;约法特别规定实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生。总理可以驳回总统的意见;国务院需副署临时大总统公布的法律及命令。

主权在民

国民平等

天赋人权

三权分立

责任内阁

3.颁布《中华民国临时约法》

(1)时间:1912年3月。

(2)目的:防止袁世凯专权。

(3)内容:①规定国家主权属于国民全体;②规定国民平等自由等各项民主权利;③确立三权分立的政治体制;④实行责任内阁制。

(4)性质:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

(5)意义:它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,成为近代中国民主化进程的一座丰碑。

1.“任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。” 梁启超:《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

2.1912-1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43448马力,1918年为82750马力,约增加1倍。

三.辛亥革命的历史意义(P112)

意义:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

(1)政治:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体。

(2)经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件。

(3)思想:冲破了封建主义的藩篱,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

材料一 辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》(1878-1966)

材料二 民国三年(1914),戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然恍然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

材料三 他们在专制体制下作了几千年的顺民,不知道什么是民权,忽然要他们起来作国家的主人翁, 好像一个不会游泳的人, 要在大波涛中游泳,势非淹死不可。 ——蒋廷黻《中国近代史》

局限性:

(1)表现:没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;辛亥革命在农村影响有限,革命缺乏广泛的群众基础。

(2)原因:缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

三.辛亥革命的历史意义(P112)

同志仍需努力

革命尚未成功

◎课堂总结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

武昌起义

中华民国的建立

意义:政治、经济、思想、风俗文化

局限性:没有完成民族独立、人民解放

民族危机

民族资本主义的发展

舆论准备

组织准备

军事基础

导火索:四川保路运动

过程

清帝退位

袁世凯窃取革命果实

20世纪初“流行词”

2020年“流行词”

【新课标要求】了解孙中山三民主义的基本内容,理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

第

19

课

辛

亥

革

命

狭义:1911.10.10武昌起义。(1911年是旧历辛亥年)

广义:19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度进行的一系列革命活动的总和(1894年兴中会成立到1912年袁世凯窃取革命果实)

为什么叫“辛亥革命”

清政府成了“洋人的朝廷”

“清政府保证严禁人民参加反帝活动”

民族危机、清政府的统治危机更加严重

一、资产阶级民主革命的兴起

1.时代背景

19世纪末20世纪初,列强掀起瓜分中国的狂潮,中华民族危机空前严重;《辛丑条约》签订后,清政府成为帝国主义统治中国的工具。

近代中国第一个由中央政府颁布且由政府督导施行的全国性法定学制系统

清末新政内容

其一,改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;

其二,编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;

其三,倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;

其四,推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

清末新政

(1)背景:《辛丑条约》签订后,清政府试图通过“新政”进行“自救”。

(2)范围:官制、军事、商业、教育等方面。

(3)特点:与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,但更为广泛深入。

(4)结果:由于政权掌握在极端腐败无能的权贵手中,清政府不可能为中国找到真正的出路。

一、资产阶级民主革命的兴起

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%。这促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会有组织的参与地方或全国性的经济与政治活动。

一、资产阶级民主革命的兴起

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%。这促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会有组织的参与地方或全国性的经济与政治活动。

1895—1913年,资本在10万元以上的新建工矿企业全国有549家。1894—1913年,民族资本工业发展的速度为15%。这促使中国资产阶级真正形成一个独立的阶级。……资产阶级利用商会有组织的参与地方或全国性的经济与政治活动。

2.经济和阶级基础

甲午中日战争后,民族资本主义经济的初步发展,提供了民主革命的物质基础和阶级力量。

公理之未明,即以革命明之;旧俗之俱在,即以革命去之。

——章炳麟

革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。

——邹容

要革命的,这时候可以革了,过了这时没有命了!一刻千金,时乎时乎不再来,我亲爱的同胞,快醒!快醒!不要再睡了!

——陈天华

3.思想基础

20世纪初,资产阶级民主革命思想得到广泛传播。

一、资产阶级民主革命的兴起

1894年,孙中山在檀香山成立中国第一个资产阶级革命团体——兴中会,提出要推翻清王朝专制统治,建立像美利坚合众国那样的共和国。它标志着资产阶级民主革命运动的兴起。

一、资产阶级民主革命的兴起

1905年8月20日,孙中山与黄兴等人在日本东京创建全国性的资产阶级革命政党中国同盟会,孙中山被推举为总理。

纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。

同盟会机关报《民报》发刊词中,孙中山首次提出“民族、民权、民生”三大主义,合称“三民主义”

4.组织基础

资产阶级革命团体和政党的相继建立。

“满洲政府穷凶极恶,今已贯盈。义师所指,覆彼政府,还我主权。”“我们并不恨满洲人,是恨害汉人的满洲人……如果满人始终执迷,仍然要把持政权,制驭汉族,那就汉族一日不死,一日不能坐视的!——1906年《民报》创刊周年庆祝大会的演说

至于民权主义,就是政治革命的根本,我们推倒满洲政府,从驱除满人那一面说是民族革命,从颠覆君主政体那一面说是政治革命, ……讲到那政治革命的结果,是建立民主立宪政体。照现在这样的政治论起来,就算汉人为君主,也不能不革命……所以我们定要由平民革命,建国民政府。 ——1906年《民报》创刊周年庆祝大会的演说

“文明之福祉,国民平等以享之。当社会改变经济组织,核定地价,其现有之地价,仍属原主。所有革命后社会改良进步之增价,则归于国家,为国民所共享。”“敢有垄断国民之生计者,天下其击之。”“兄弟所认的,是定地价的法子,比方地主有地价值一千元,可定价为一千,或多至二千;那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损,赢利八千,当归国家。”

民族主义

民权主义

民生主义

三民主义 同盟会纲领 内容

民族主义 (民族革命)

民权主义 (政治革命)

民生主义 (社会革命)

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

暴力革命,推翻清王朝的统治

推翻封建君主专制,建立资产阶级民主共和国

解决以土地为中心的财富重新分配问题,平均地权。

(前提)

(核心)

(补充)

性质:第一个比较完整的资产阶级革命纲领,

是辛亥革命的指导思想。

浙皖起义

萍浏醴起义

黄花岗起义

镇南关起义

一、资产阶级民主革命的兴起

5.军事基础

革命党人发动的一系列武装起义。(1911年4月27日的广州黄花岗起义)

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权。凡法律虽经议院议决,而未奉诏命批准颁布者,不能见诸施行。

四、召集、开闭、停展及解散议院之权。解散之时,即令国民重新选举新议员,其被解散之旧员,即与齐民无异,倘有抗违,量其情节以相当之法律处治。

五、设官制禄及黜陟百司之权。用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

——《钦定宪法大纲》(1908)

预备立宪

(1)背景:革命运动高涨。

(2)过程

①1906年9月,清政府宣布预备立宪。

②立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

③1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》。

④1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

(3)结果:不少立宪派人士认识到清政府实无诚意推行立宪,转而支持革命。

凡识时务者皆能知之……潮流万派,皆趋共和。

——立宪派代表张謇

一、资产阶级民主革命的兴起

“铁路为全国命脉,从经济上论,则关于财政;从调运上论,则关于兵政。若铁路为外人所有,不啻举财政、兵政之权,全授之外人也,国尚能自立乎?”

——中国民族资产阶级

湖北革命团体共进会和文学社始终坚持在新军和知识分子中发展革命力量。湖北新军共有15000余人,参加共进会和文学社的就有5000余人。

二、武昌起义与中华民国的建立

6.武昌起义

(1)导火索:1911年5月,清政府将川汉、粤汉铁路筑路权收归“国有”,引发保路运动使武汉地区兵力空虚。

①时代背景:

②经济基础:

③阶级基础:

④思想基础:

⑤组织基础:

⑥军事基础:

外患(民族危机)帝国主义加紧对中国侵略,《辛丑条约》签订后,清政府成为“洋人的朝廷”,推翻清朝的封建统治成为大势所趋。内忧(统治危机)清末新政和预备立宪的失败。

民族资本主义的发展(实业救国)

民族资产阶级力量壮大

资产阶级革命团体和政党的建立(兴中会、同盟会)

革命党人发动的一系列武装起义

四川保路运动使武汉兵力空虚

资产阶级民主革命思想的传播(三民主义)

辛亥革命爆发的时代背景及历史条件

⑦直接原因:

二、武昌起义与中华民国的建立

1.武昌起义

(3)过程

①1911年10月10日晚,新军工程第八营打响了武昌起义第一枪。

②起义军控制了武汉三镇,并成立湖北军政府,推黎元洪为都督。

③湖南、广东等14个省和上海纷纷宣布脱离清政府独立。

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

二、武昌起义与中华民国的建立

2.中华民国的建立

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山宣誓就任第一任临时大总统。新的共和政体就此诞生。

清政府

任命

袁世凯

帝国主义列强

支持

立宪派旧官僚

革命党人

施压

军事进攻

政治讹诈

军事威胁

外交孤立

经济封锁

3.袁世凯窃取革命果实

(1)袁世凯在英国等列强支持下,以武力威胁革命势力,诱使革命党人展开和议。

(2)孙中山被迫发表声明:只要清帝退位,袁世凯赞成共和,即推举他做大总统。

(3)袁世凯以南方革命党的共和要求,对已束手无策的清政府施压。

(4)1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告清王朝结束。

(5)2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统。

(6)辛亥革命的成果落到北洋军阀首领袁世凯的手中。

二、武昌起义与中华民国的建立

中华民国临时约法

约法规定:中华民国主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;以参议院、临时大总统、国务院、法院行使其统治权;约法特别规定实行责任内阁制,内阁总理由议会的多数党产生。总理可以驳回总统的意见;国务院需副署临时大总统公布的法律及命令。

主权在民

国民平等

天赋人权

三权分立

责任内阁

3.颁布《中华民国临时约法》

(1)时间:1912年3月。

(2)目的:防止袁世凯专权。

(3)内容:①规定国家主权属于国民全体;②规定国民平等自由等各项民主权利;③确立三权分立的政治体制;④实行责任内阁制。

(4)性质:是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。

(5)意义:它从法律上宣告了君主专制制度的灭亡和民主共和政体的确立,成为近代中国民主化进程的一座丰碑。

1.“任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。” 梁启超:《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

2.1912-1919年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有扩建新增资本达1.3亿元以上,相当于革命前50年的投资总额,中国工厂使用的蒸汽动力,1913年为43448马力,1918年为82750马力,约增加1倍。

三.辛亥革命的历史意义(P112)

意义:开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命

(1)政治:推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起共和政体。

(2)经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件。

(3)思想:冲破了封建主义的藩篱,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放。

材料一 辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上。南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。

——《吴玉章回忆录》(1878-1966)

材料二 民国三年(1914),戴季陶遇见一个老农,因戴氏身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也”。老农“忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者”。当戴氏告诉老农“你也是中华民国人”时,老农茫然恍然,连声说:“我非革命党,我非中华民国人。”

材料三 他们在专制体制下作了几千年的顺民,不知道什么是民权,忽然要他们起来作国家的主人翁, 好像一个不会游泳的人, 要在大波涛中游泳,势非淹死不可。 ——蒋廷黻《中国近代史》

局限性:

(1)表现:没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务;辛亥革命在农村影响有限,革命缺乏广泛的群众基础。

(2)原因:缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

三.辛亥革命的历史意义(P112)

同志仍需努力

革命尚未成功

◎课堂总结

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

武昌起义

中华民国的建立

意义:政治、经济、思想、风俗文化

局限性:没有完成民族独立、人民解放

民族危机

民族资本主义的发展

舆论准备

组织准备

军事基础

导火索:四川保路运动

过程

清帝退位

袁世凯窃取革命果实

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进