高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共47张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版2019必修中外历史纲要上册第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件(共47张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 16.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-09 14:44:58 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

【课标要求】

认识两宋至元时期在经济、社会等方面的新变化。

一、经济的发展

学习任务1:阅读教材第60-61页相关内容,结合此前所学知识,完成表格填写。

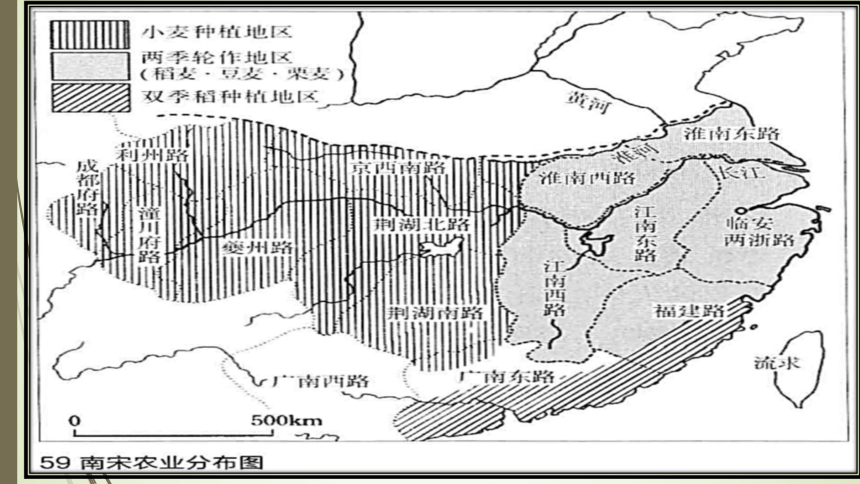

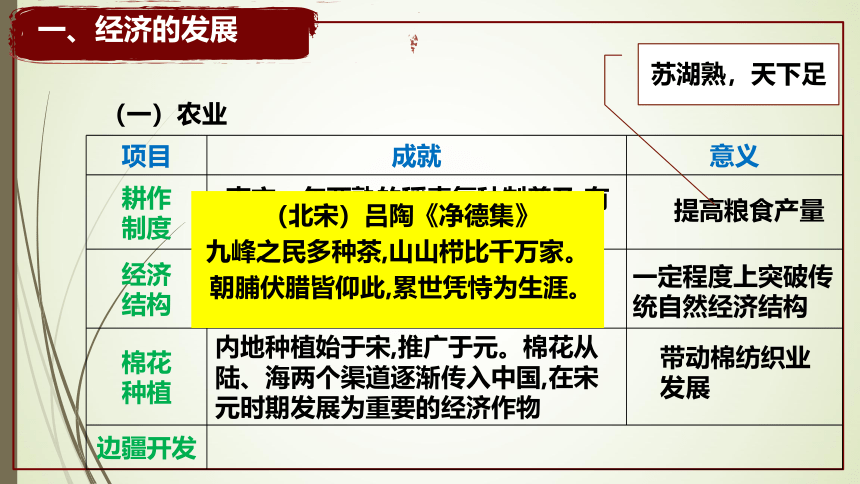

(一)农业

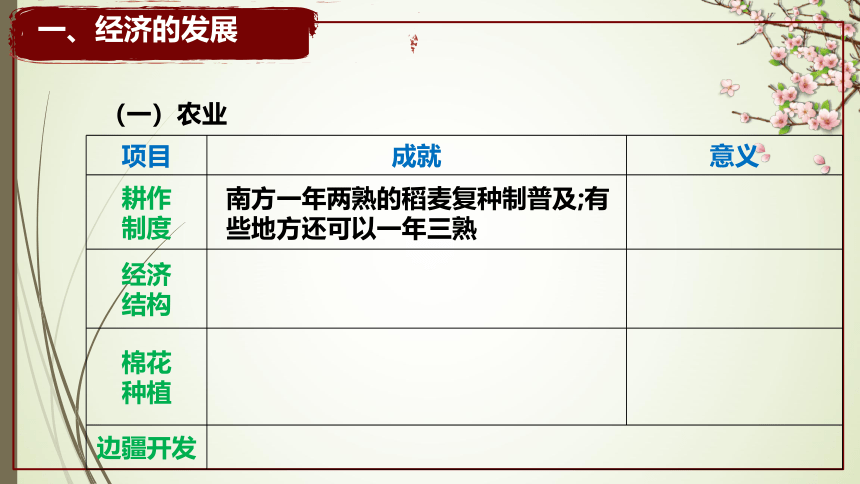

一、经济的发展

(一)农业

项目 成就 意义

耕作 制度

经济 结构

棉花 种植

边疆开发

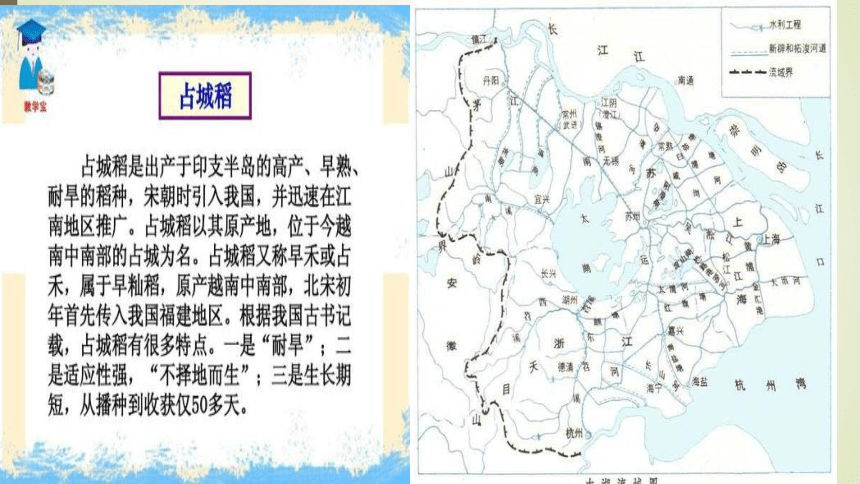

南方一年两熟的稻麦复种制普及;有些地方还可以一年三熟

一、经济的发展

(一)农业

项目 成就 意义

耕作 制度

经济 结构

棉花 种植

边疆开发

南方一年两熟的稻麦复种制普及;有些地方还可以一年三熟

提高粮食产量

出现固定种植某种经济作物的农户

一定程度上突破传统自然经济结构

苏湖熟,天下足

(北宋)吕陶《净德集》

九峰之民多种茶,山山栉比千万家。

朝脯伏腊皆仰此,累世凭恃为生涯。

内地种植始于宋,推广于元。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在宋元时期发展为重要的经济作物

带动棉纺织业发展

今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。

——(清)王应奎《柳南续笔》

习近平:保障妇女权益必须上升为国家意志

一、经济的发展

(一)农业

项目 成就 意义

耕作 制度

经济 结构

棉花 种植

边疆开发

南方一年两熟的稻麦复种制普及;有些地方还可以一年三熟

提高粮食产量

出现固定种植某种经济作物的农户

一定程度上突破传统自然经济结构

内地种植始于宋,推广于元。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在宋元时期发展为重要的经济作物

带动棉纺织业发展

漠北、东北、西北、西南的农业都有显著进步

一、经济的发展

(一)农业

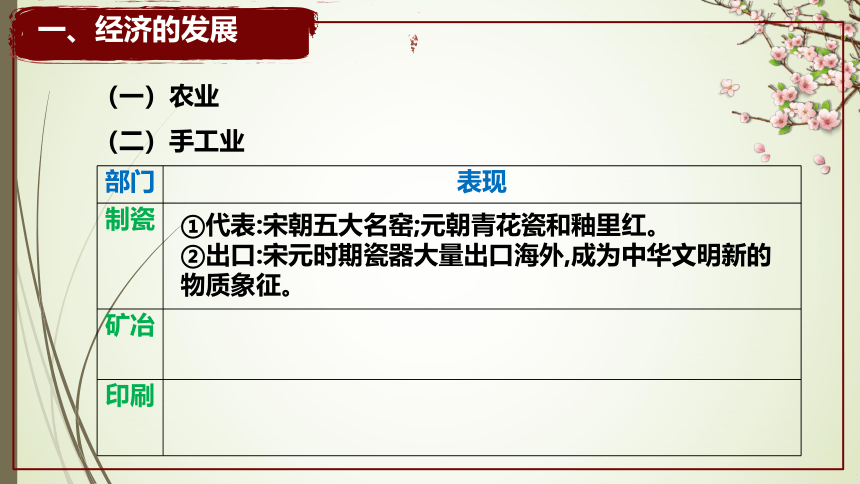

(二)手工业

部门 表现

制瓷

矿冶

印刷

①代表:宋朝五大名窑;元朝青花瓷和釉里红。

②出口:宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新的物质象征。

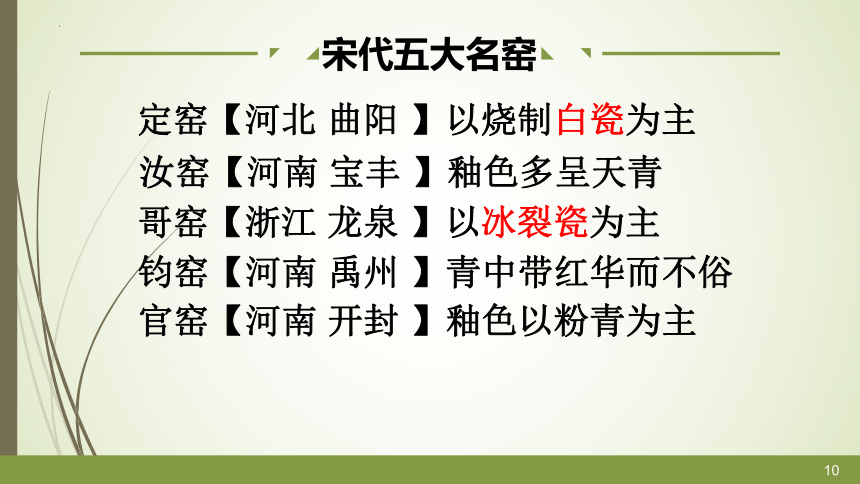

钧窑【河南 禹州 】青中带红华而不俗

汝窑【河南 宝丰 】釉色多呈天青

官窑【河南 开封 】釉色以粉青为主

定窑【河北 曲阳 】以烧制白瓷为主

哥窑【浙江 龙泉 】以冰裂瓷为主

宋代五大名窑

宋代五大名窑

2015年6月6日,宋代定窑白瓷美人枕以3.5亿港元的高价落槌,加上13%佣金,最终成交价高达3.9555亿港元(约合人民币3.1644亿元)。

汝窑是中国瓷器的巅峰,全球遗存的79件汝窑几乎全为世界大博物馆所藏。2012年4月,在香港苏富比举行“中国瓷器及工艺品”拍卖会上,有900年历史的“北宋汝窑天青釉葵花洗”以天价2.0786亿港元(约合人民币1.8384亿元)成交,刷新宋瓷世界拍卖纪录。

宋代五大名窑

钧窑小碗

官窑粉青葵式碗

南海一号是一艘南宋时期福建泉州特征的木质古沉船,是目前发现的最大的宋代船只。1987年在广东阳江海域发现,初步推算,“南海一号”古船是尖头船,整艘商船长30.4米、宽9.8米,船身(不算桅杆)高约4米,排水量估计可达600吨,载重近800吨。 令人惊奇的是,这艘沉没海底近千年的古船船体保存相当完好,船体的木质仍坚硬如新。

南海一号宋瓷重见天日

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

部门 表现

制瓷

矿冶

印刷

①代表:宋朝五大名窑;元朝青花瓷和釉里红。

②出口:宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新的物质象征。

北宋煤的开采量很大,都城东京居民普遍使用煤作燃料;燃料改进提高金属冶炼的产量和质量

材料1:南山栗林渐可息,北山顽矿何劳锻?

为君铸作百炼刀,要斩长鲸为万段!

——苏轼《石炭·并引》

材料2:昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。

——庄绰《鸡肋篇》

宋代采煤示意图

煤灶

一、辽、西夏与金

(一)农业

(二)手工业

部门 表现

制瓷

矿冶

印刷

①代表:宋朝五大名窑;元朝青花瓷和釉里红。

②出口:宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新的物质象征。

北宋煤的开采量很大,都城东京居民普遍使用煤作燃料;燃料改进提高金属冶炼的产量和质量

宋元时期发展迅速,推动文化普及,带动造纸业发展

北宋毕昇

有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云。

——王令《再寄满子权二首》

一、经济的发展

2分钟整理内化,1分钟快速提问

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

材料1:(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

材料2:至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家,廛闬甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者,无不售,且不问多少,一日可尽。其盛壮如此。 ——[宋]范成大《吴船录》

夜市出现,商业活动打破时间限制。

基层市场——草市蓬勃涌现

北宋东京城平面示意图

唐长安城平面示意图

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

“坊”“市”分离被打破,商业活动打破空间限制

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

材料4:宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。

——[宋]庄季裕《鸡肋编》

边境贸易:官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣。

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

北宋交子

南宋会子

中统元宝交钞

至元通行宝钞

纸币产生并逐渐成为主币发行。

海外贸易繁荣,外贸税成为宋元国库的重要财源。

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

1.基层市场——草市蓬勃涌现;

2.城市坊市分离格局被打破,夜市、晓市出现,城市商业活动打破时、空限制;

3.边境贸易:官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣;

4.海外贸易繁荣,外贸税成为宋元国库的重要财源;

5.纸币产生并逐渐成为主币发行。

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

(四)城市:

东京、临安、元大都

酒楼

茶坊

外卖

冷饮

客栈

瓦子

蹴鞠

修车店

元大都:北方最大的经济中心和商品集散地

一、经济的发展

2分钟整理内化,1分钟快速提问

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

(四)城市

(五)经济重心南移

情境2:阅读材料并联系教材,概括经济重心南移的表现,并分析其影响

材料1:

材料2:“朝廷在故都(东京)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根抵。

——《宋史》

一、经济的发展

(五)经济重心南移

1.表现:

2.原因:

①户口分布南多北少

②南方成为全国最重要粮仓

③税收主要集中在南方

①北民南迁,带去了充足的劳动力和先进的生产技术。

②南方优越的自然条件。

③江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

一、经济的发展

(五)经济重心南移

1.表现:

2.原因:

3.过程:

①魏晋南北朝时期江南地区得到开发:奠定基础

②唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方:南移开始

③北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北寡的格局也已定型:南移继续

④南宋进一步奠定了南方的经济重心地位:南移完成

⑤元朝的南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南

情境2:阅读材料并联系教材,概括经济重心南移的表现,并分析其影响

材料3:

情境2:阅读材料并联系教材,概括经济重心南移的表现,并分析其影响

材料4:

南方诸路9164人 (95.2%,其中两浙等东南五路73%)

北方诸路466人

(4.8%)

数据来源:美 贾志扬《宋朝学术的荆棘之门:考试的社会史》

材料5:(北宋)自进士科一并之后,榜出多是南人预选,北人预者极少。自哲庙(宋哲宗)以后,立齐、鲁、河朔五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始均。 ——宋元之际 马端临《文献通考》(卷三二)

一、经济的发展

(五)经济重心南移

1.表现:

2.原因:

3.过程:

4.影响:

促进了文化重心的南移。

一、经济的发展

2分钟整理内化,1分钟快速提问

二、社会的变化

学习任务2:阅读教材第63-64页相关内容,结合情境2,总结两宋时期社会变化的特点。

(一)两宋时期

情境3:平民社会的形成

材料1: (唐文宗):“民间修昏(婚)姻,不计官品而上阀阅。我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?“

——(宋)欧阳修等:《新唐书》

材料2:本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之‘榜下捉婿’。……近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗。 ——(宋)朱彧:《萍洲可谈》

材料3:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。

——(北宋)蔡襄

情境3:平民社会的形成

材料4:唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。故其取人也,畏于讥议,多公而审。亦或胁于权势,或挠于亲故,或累于子弟,皆常情所不能免者。

——[南宋]洪迈:《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

材料5:窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以谓王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。各糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国冢科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——[北宋]欧阳修:《欧阳文忠公文集》卷113《论逐路取人札子》

二、社会的变化

(一)两宋时期

1.门第观念淡化,社会流动加强:

“取士不问家世,婚姻不问阀阅”

情境3:平民社会的形成

材料6:仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

材料7:太平兴国七年(982年)闰十二月诏:“诸路(应作道)州民户,或有能勤稼穑而乏子种与土田者,或有土田而少男丁与牛力者,令农师与本乡里正村耆相度,且述土地所宜,及某家见有种子,某户见有缺丁(男),某人见有剩牛,然后分给旷土,召集余夫,明立要契,举借粮种,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼”。

——《宋会要辑稿》食货一

二、社会的变化

(一)两宋时期

1.门第观念淡化,社会流动加强

2.社会成员身份趋向平等,人身依附关系削弱

知识拓展:人身依附关系

人身依附关系主要是指中国古代封建社会农民“丧失”人身自由而依附于封建地主或封建政府的状况。

第一种类型:依附农民对地主的人身依附。封建主占有基本生产资料——土地,农奴或农民虽有一定的生产工具,但没有或仅有极少量的土地,仍然难以维生。为了从封建主那里取得份地或租得土地,只好被迫接受奴役性的条件,极大地放弃自己的人身自由,依附于封建主。

第二种类型:编户齐民对国家的人身依附——主要表现为严密的户籍制度控制下主要是农民承担赋税、徭役、兵役、杂役等负担,是封建王朝赖以生存与发展的社会基础。一般而言,其依附程度较深,直至唐中期以后渐趋松弛,主要与国家赋役制度改革有关。

情境3:平民社会的形成

材料8:实际上,抑制兼并的传统思想仍是宋代政坛的主流思想;宋代政府还是实行抑制兼并政策的。宋代抑制土地兼并之力度与效果皆不及此前的北朝隋唐。……宋朝政府不再规定一般地主占田的最高限额,并允许土地自由买卖,因而宋代土地兼并之风比北朝隋唐更盛。

——杨际平《宋代“田制不立”、“不抑兼并”说驳议》

材料9:应典卖物业,或指名质举,须是家主尊长对钱主,或钱主亲信人当面署押契贴,或妇女难以面对者,需隔帘幕亲闻商量,方成交易。如家亲尊长在外,不计远近,并需依此,若隔在化外,及阻隔兵戈,即须州县相度事理,给与凭由,方许商量交易。

——《宋刑统》卷一三《杂令·典卖指当论兢物业》

二、社会的变化

(一)两宋时期

1.门第观念淡化,社会流动加强

2.社会成员身份趋向平等,人身依附关系削弱

3.国家对社会的控制相对松弛

二、社会的变化

(一) 两宋时期

(二) 金元时期的短暂“逆转

商品经济繁荣

商业打破时空限制

商业服务于大众

边境贸易兴盛

海上丝绸之路鼎盛

商税成为主要税源

货币需求大、纸币

农业

发展

手工业发达

经济重心南移

交通

便利

放松

控制

社会观念平民化

劳动者人身自由化

国家政策宽松化

思维导图

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

【课标要求】

认识两宋至元时期在经济、社会等方面的新变化。

一、经济的发展

学习任务1:阅读教材第60-61页相关内容,结合此前所学知识,完成表格填写。

(一)农业

一、经济的发展

(一)农业

项目 成就 意义

耕作 制度

经济 结构

棉花 种植

边疆开发

南方一年两熟的稻麦复种制普及;有些地方还可以一年三熟

一、经济的发展

(一)农业

项目 成就 意义

耕作 制度

经济 结构

棉花 种植

边疆开发

南方一年两熟的稻麦复种制普及;有些地方还可以一年三熟

提高粮食产量

出现固定种植某种经济作物的农户

一定程度上突破传统自然经济结构

苏湖熟,天下足

(北宋)吕陶《净德集》

九峰之民多种茶,山山栉比千万家。

朝脯伏腊皆仰此,累世凭恃为生涯。

内地种植始于宋,推广于元。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在宋元时期发展为重要的经济作物

带动棉纺织业发展

今棉之为用,可以御寒,可以生暖,盖老少贵贱无不赖之。其衣被天下后世,为功殆过于蚕桑也。

——(清)王应奎《柳南续笔》

习近平:保障妇女权益必须上升为国家意志

一、经济的发展

(一)农业

项目 成就 意义

耕作 制度

经济 结构

棉花 种植

边疆开发

南方一年两熟的稻麦复种制普及;有些地方还可以一年三熟

提高粮食产量

出现固定种植某种经济作物的农户

一定程度上突破传统自然经济结构

内地种植始于宋,推广于元。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在宋元时期发展为重要的经济作物

带动棉纺织业发展

漠北、东北、西北、西南的农业都有显著进步

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

部门 表现

制瓷

矿冶

印刷

①代表:宋朝五大名窑;元朝青花瓷和釉里红。

②出口:宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新的物质象征。

钧窑【河南 禹州 】青中带红华而不俗

汝窑【河南 宝丰 】釉色多呈天青

官窑【河南 开封 】釉色以粉青为主

定窑【河北 曲阳 】以烧制白瓷为主

哥窑【浙江 龙泉 】以冰裂瓷为主

宋代五大名窑

宋代五大名窑

2015年6月6日,宋代定窑白瓷美人枕以3.5亿港元的高价落槌,加上13%佣金,最终成交价高达3.9555亿港元(约合人民币3.1644亿元)。

汝窑是中国瓷器的巅峰,全球遗存的79件汝窑几乎全为世界大博物馆所藏。2012年4月,在香港苏富比举行“中国瓷器及工艺品”拍卖会上,有900年历史的“北宋汝窑天青釉葵花洗”以天价2.0786亿港元(约合人民币1.8384亿元)成交,刷新宋瓷世界拍卖纪录。

宋代五大名窑

钧窑小碗

官窑粉青葵式碗

南海一号是一艘南宋时期福建泉州特征的木质古沉船,是目前发现的最大的宋代船只。1987年在广东阳江海域发现,初步推算,“南海一号”古船是尖头船,整艘商船长30.4米、宽9.8米,船身(不算桅杆)高约4米,排水量估计可达600吨,载重近800吨。 令人惊奇的是,这艘沉没海底近千年的古船船体保存相当完好,船体的木质仍坚硬如新。

南海一号宋瓷重见天日

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

部门 表现

制瓷

矿冶

印刷

①代表:宋朝五大名窑;元朝青花瓷和釉里红。

②出口:宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新的物质象征。

北宋煤的开采量很大,都城东京居民普遍使用煤作燃料;燃料改进提高金属冶炼的产量和质量

材料1:南山栗林渐可息,北山顽矿何劳锻?

为君铸作百炼刀,要斩长鲸为万段!

——苏轼《石炭·并引》

材料2:昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家燃薪者。

——庄绰《鸡肋篇》

宋代采煤示意图

煤灶

一、辽、西夏与金

(一)农业

(二)手工业

部门 表现

制瓷

矿冶

印刷

①代表:宋朝五大名窑;元朝青花瓷和釉里红。

②出口:宋元时期瓷器大量出口海外,成为中华文明新的物质象征。

北宋煤的开采量很大,都城东京居民普遍使用煤作燃料;燃料改进提高金属冶炼的产量和质量

宋元时期发展迅速,推动文化普及,带动造纸业发展

北宋毕昇

有钱莫买金,多买江东纸,江东纸白如春云。

——王令《再寄满子权二首》

一、经济的发展

2分钟整理内化,1分钟快速提问

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

材料1:(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

材料2:至鄂渚,泊鹦鹉洲前南市堤下。南市在城外,沿江数万家,廛闬甚盛,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽,外郡未见其比。盖川、广、荆、襄、淮、浙贸迁之会,货物之至者,无不售,且不问多少,一日可尽。其盛壮如此。 ——[宋]范成大《吴船录》

夜市出现,商业活动打破时间限制。

基层市场——草市蓬勃涌现

北宋东京城平面示意图

唐长安城平面示意图

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

“坊”“市”分离被打破,商业活动打破空间限制

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

材料4:宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。

——[宋]庄季裕《鸡肋编》

边境贸易:官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣。

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

北宋交子

南宋会子

中统元宝交钞

至元通行宝钞

纸币产生并逐渐成为主币发行。

海外贸易繁荣,外贸税成为宋元国库的重要财源。

情境1:阅读材料并联系教材,概括宋代商业发展出现的变化

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

1.基层市场——草市蓬勃涌现;

2.城市坊市分离格局被打破,夜市、晓市出现,城市商业活动打破时、空限制;

3.边境贸易:官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣;

4.海外贸易繁荣,外贸税成为宋元国库的重要财源;

5.纸币产生并逐渐成为主币发行。

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

(四)城市:

东京、临安、元大都

酒楼

茶坊

外卖

冷饮

客栈

瓦子

蹴鞠

修车店

元大都:北方最大的经济中心和商品集散地

一、经济的发展

2分钟整理内化,1分钟快速提问

一、经济的发展

(一)农业

(二)手工业

(三)商业

(四)城市

(五)经济重心南移

情境2:阅读材料并联系教材,概括经济重心南移的表现,并分析其影响

材料1:

材料2:“朝廷在故都(东京)时,实仰东南财赋,而吴(江苏)中又为东南根抵。

——《宋史》

一、经济的发展

(五)经济重心南移

1.表现:

2.原因:

①户口分布南多北少

②南方成为全国最重要粮仓

③税收主要集中在南方

①北民南迁,带去了充足的劳动力和先进的生产技术。

②南方优越的自然条件。

③江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定。

一、经济的发展

(五)经济重心南移

1.表现:

2.原因:

3.过程:

①魏晋南北朝时期江南地区得到开发:奠定基础

②唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方:南移开始

③北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北寡的格局也已定型:南移继续

④南宋进一步奠定了南方的经济重心地位:南移完成

⑤元朝的南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南

情境2:阅读材料并联系教材,概括经济重心南移的表现,并分析其影响

材料3:

情境2:阅读材料并联系教材,概括经济重心南移的表现,并分析其影响

材料4:

南方诸路9164人 (95.2%,其中两浙等东南五路73%)

北方诸路466人

(4.8%)

数据来源:美 贾志扬《宋朝学术的荆棘之门:考试的社会史》

材料5:(北宋)自进士科一并之后,榜出多是南人预选,北人预者极少。自哲庙(宋哲宗)以后,立齐、鲁、河朔五路之制,凡是北人皆别考,然后取人南北始均。 ——宋元之际 马端临《文献通考》(卷三二)

一、经济的发展

(五)经济重心南移

1.表现:

2.原因:

3.过程:

4.影响:

促进了文化重心的南移。

一、经济的发展

2分钟整理内化,1分钟快速提问

二、社会的变化

学习任务2:阅读教材第63-64页相关内容,结合情境2,总结两宋时期社会变化的特点。

(一)两宋时期

情境3:平民社会的形成

材料1: (唐文宗):“民间修昏(婚)姻,不计官品而上阀阅。我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?“

——(宋)欧阳修等:《新唐书》

材料2:本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶及其家世,谓之‘榜下捉婿’。……近岁富商庸俗与厚藏者嫁女,亦于榜下捉婿,厚捉钱以饵士人,使之俯就,一婿至千余缗。 ——(宋)朱彧:《萍洲可谈》

材料3:“观今之俗,娶其妻不顾门户,直求资财。

——(北宋)蔡襄

情境3:平民社会的形成

材料4:唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。故其取人也,畏于讥议,多公而审。亦或胁于权势,或挠于亲故,或累于子弟,皆常情所不能免者。

——[南宋]洪迈:《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

材料5:窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以谓王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。各糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国冢科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——[北宋]欧阳修:《欧阳文忠公文集》卷113《论逐路取人札子》

二、社会的变化

(一)两宋时期

1.门第观念淡化,社会流动加强:

“取士不问家世,婚姻不问阀阅”

情境3:平民社会的形成

材料6:仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

材料7:太平兴国七年(982年)闰十二月诏:“诸路(应作道)州民户,或有能勤稼穑而乏子种与土田者,或有土田而少男丁与牛力者,令农师与本乡里正村耆相度,且述土地所宜,及某家见有种子,某户见有缺丁(男),某人见有剩牛,然后分给旷土,召集余夫,明立要契,举借粮种,及时种莳,俟收成依契约分,无致争讼”。

——《宋会要辑稿》食货一

二、社会的变化

(一)两宋时期

1.门第观念淡化,社会流动加强

2.社会成员身份趋向平等,人身依附关系削弱

知识拓展:人身依附关系

人身依附关系主要是指中国古代封建社会农民“丧失”人身自由而依附于封建地主或封建政府的状况。

第一种类型:依附农民对地主的人身依附。封建主占有基本生产资料——土地,农奴或农民虽有一定的生产工具,但没有或仅有极少量的土地,仍然难以维生。为了从封建主那里取得份地或租得土地,只好被迫接受奴役性的条件,极大地放弃自己的人身自由,依附于封建主。

第二种类型:编户齐民对国家的人身依附——主要表现为严密的户籍制度控制下主要是农民承担赋税、徭役、兵役、杂役等负担,是封建王朝赖以生存与发展的社会基础。一般而言,其依附程度较深,直至唐中期以后渐趋松弛,主要与国家赋役制度改革有关。

情境3:平民社会的形成

材料8:实际上,抑制兼并的传统思想仍是宋代政坛的主流思想;宋代政府还是实行抑制兼并政策的。宋代抑制土地兼并之力度与效果皆不及此前的北朝隋唐。……宋朝政府不再规定一般地主占田的最高限额,并允许土地自由买卖,因而宋代土地兼并之风比北朝隋唐更盛。

——杨际平《宋代“田制不立”、“不抑兼并”说驳议》

材料9:应典卖物业,或指名质举,须是家主尊长对钱主,或钱主亲信人当面署押契贴,或妇女难以面对者,需隔帘幕亲闻商量,方成交易。如家亲尊长在外,不计远近,并需依此,若隔在化外,及阻隔兵戈,即须州县相度事理,给与凭由,方许商量交易。

——《宋刑统》卷一三《杂令·典卖指当论兢物业》

二、社会的变化

(一)两宋时期

1.门第观念淡化,社会流动加强

2.社会成员身份趋向平等,人身依附关系削弱

3.国家对社会的控制相对松弛

二、社会的变化

(一) 两宋时期

(二) 金元时期的短暂“逆转

商品经济繁荣

商业打破时空限制

商业服务于大众

边境贸易兴盛

海上丝绸之路鼎盛

商税成为主要税源

货币需求大、纸币

农业

发展

手工业发达

经济重心南移

交通

便利

放松

控制

社会观念平民化

劳动者人身自由化

国家政策宽松化

思维导图

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进