统编版选择性必修上册 5.2 大学之道 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修上册 5.2 大学之道 课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-10 08:30:21 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

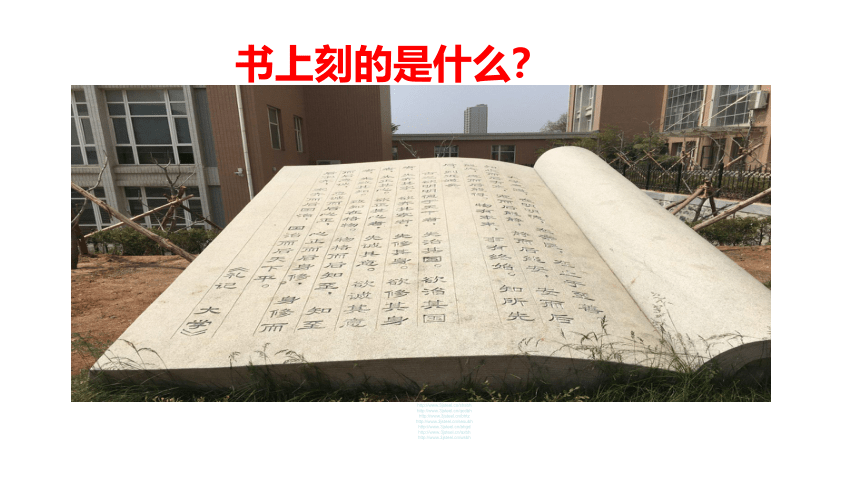

书上刻的是什么?

http://www./zsbh

http://www./pfcbh

http://www./csbh

http://www./tsbh

http://www./shsbh

http://www./qcdbh

http://www./bhtz

http://www./sesubh

http://www./bhgd

http://www./axbh

http://www./wsbh

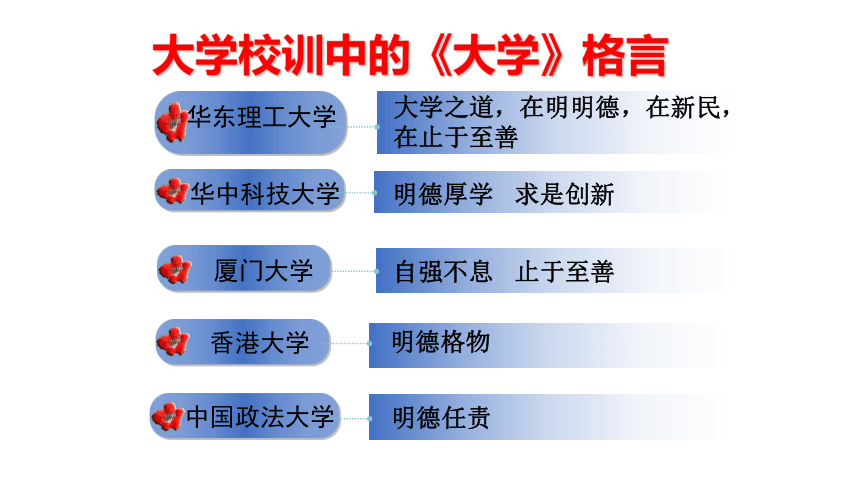

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

大学之道,在明明德,在新民,在止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

香港大学

明德格物

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

中国政法大学

明德任责

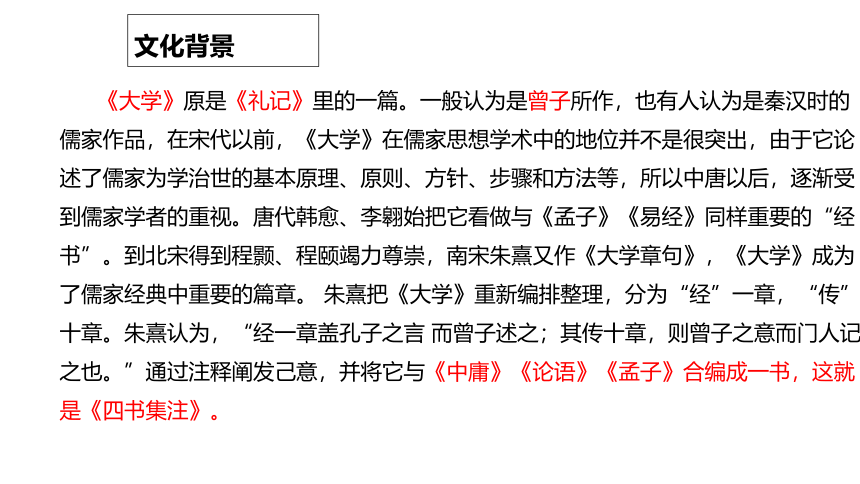

文化背景

《大学》原是《礼记》里的一篇。一般认为是曾子所作,也有人认为是秦汉时的儒家作品,在宋代以前,《大学》在儒家思想学术中的地位并不是很突出,由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针、步骤和方法等,所以中唐以后,逐渐受到儒家学者的重视。唐代韩愈、李翱始把它看做与《孟子》《易经》同样重要的“经书”。到北宋得到程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,《大学》成为了儒家经典中重要的篇章。 朱熹把《大学》重新编排整理,分为“经”一章,“传”十章。朱熹认为,“经一章盖孔子之言 而曾子述之;其传十章,则曾子之意而门人记之也。”通过注释阐发己意,并将它与《中庸》《论语》《孟子》合编成一书,这就是《四书集注》。

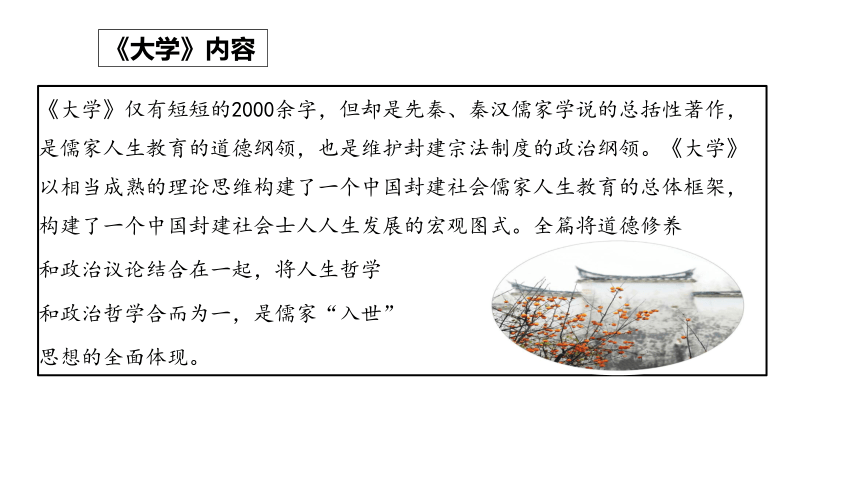

《大学》仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。全篇将道德修养

和政治议论结合在一起,将人生哲学

和政治哲学合而为一,是儒家“入世”

思想的全面体现。

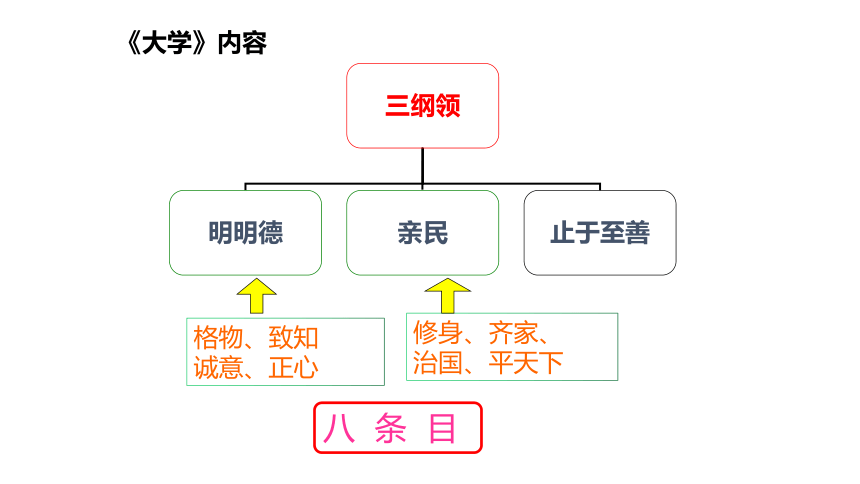

《大学》内容

格物、致知

诚意、正心

三纲领

明明德

亲民

止于至善

修身、齐家、

治国、平天下

八 条 目

《大学》内容

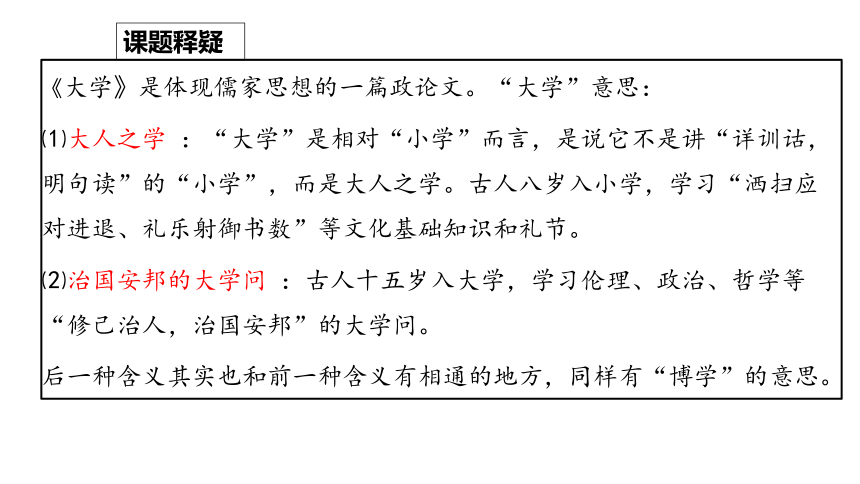

课题释疑

《大学》是体现儒家思想的一篇政论文。“大学”意思:

⑴大人之学 :“大学”是相对“小学”而言,是说它不是讲“详训诂,明句读”的“小学”,而是大人之学。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。

⑵治国安邦的大学问 :古人十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

后一种含义其实也和前一种含义有相通的地方,同样有“博学”的意思。

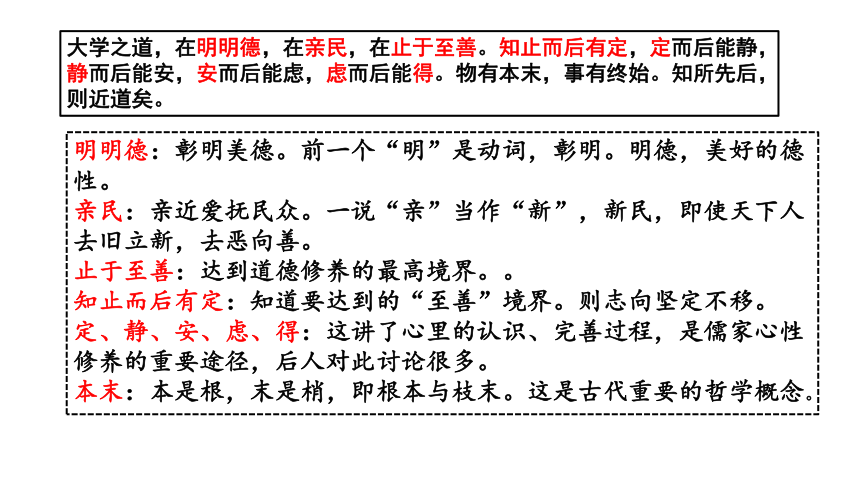

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

明明德:彰明美德。前一个“明”是动词,彰明。明德,美好的德性。

亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,新民,即使天下人去旧立新,去恶向善。

止于至善:达到道德修养的最高境界。。

知止而后有定:知道要达到的“至善”境界。则志向坚定不移。

定、静、安、虑、得:这讲了心里的认识、完善过程,是儒家心性修养的重要途径,后人对此讨论很多。

本末:本是根,末是梢,即根本与枝末。这是古代重要的哲学概念。

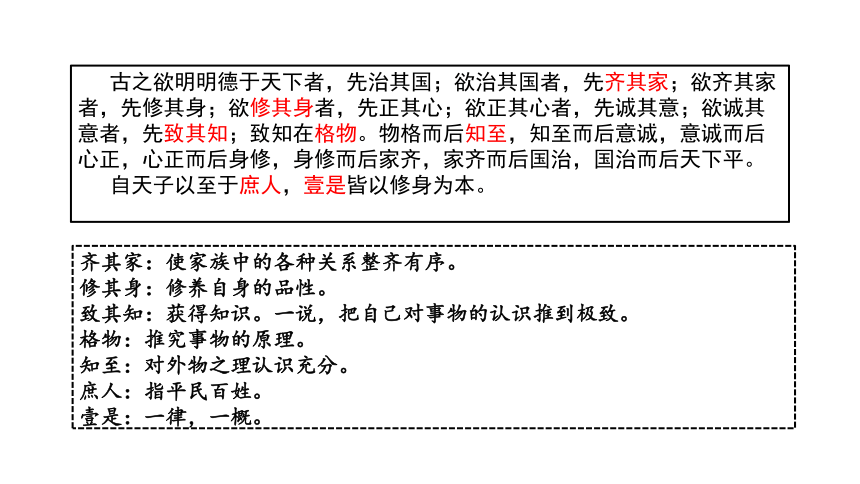

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

大学的宗旨,在于彰明完美的德行,在于使人民受到教化,成为新人,在于达到善的最高境界。知道要达到的最高境界“至善”,而后才能有确定的目标;目标确定后,内心就会宁静;内心宁静,遇事就可以坦然自安;遇事安和,就能够思虑周详;思虑周详,然后才能有所收获,达到至善的境界。天下万物都有根本有枝叶,世间万事皆有开始有结束。知道什么该先做,什么该后做,那么,就接近于道了。

古代想要把完美的德行昭示、阐明于天下的人,就要先治理好自己的国家;想要治理好国家,就要先整治好自己的家庭;想要整治好自己的家庭,就要先修养自身的品性;想要修养自身的品性,就要先端正自己的内心;想要端正自己内心,就要先使自己的心意诚实;想要心意真诚,就要先获得知识。而要获得知识,关键在于研究万事万物,推究事物的原理。研究了万事万物,推究事物的原理,然后就会拥有知识;拥有了知识,心意就会诚实;心意诚实了,内心自然就会端正;内心端正了,才能修养品性;自身修养好了,家庭就会得到整治;家庭整治好了,国家也就能获得治理;国家治理好了,就能使天下太平。

从天子开始,一直到普通百姓,一律都要把搞好自身的修养作为根本。根本问题没有抓好,而要把其他枝节问题解决好,那是不可能的。他所重视的反而薄弱,他所轻视的反而厚重,从来没有这样的事情。

第一段在全文中具有怎样的作用?怎样理解“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意?分析本段的论证层次。

《大学》一开篇便开宗明义,指出“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。“亲民”就是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。“止于至善”就是不论“明明德”,还是“亲民”,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。朱熹认为“此三者,大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群体再到社会的层层递进的完整体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段达到德政目的施教主张。

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

为了实现“三纲领”,就要通过一些手段,那就是“八条目”,“八条目”具体指哪些内容?请阐释“三纲八目”之间的关系。

“三纲领”是《大学》思想的总纲,是宗旨,是指导思想,而“八条目”是总纲下的具体内容:格物、致知、意诚、心正、修身、齐家、治国、平天下。它们是一个不可分割的整体。

《大学》之 八 目

探 究 万 物

获 得 知 识

毋 自 欺 也

止 怒 专 注

修 养 自 身

管理好大家庭

治理好诸侯国

平 定 天 下

格 物:

致 知:

诚 意:

正 心:

修 身:

齐 家:

治 国:

平天下:

试表述“八条目”之间的关系

正心、诚意、格物、致知、

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

八 目 及 其 关 系

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

《大学》采用了很多递进论述的方法,如“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”文章中的类似论证还有吗?找出来,体会其中的逻辑关系,弄明白它们所说的道理,在此基础上说明本文论证上的特色。

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心; 欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物; 物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”

这个论述,先是由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。再由小至大,条目之间是因果关系:格物而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。条目之间脉络清晰,无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

论证特色:总分式论证结构,层层推进,逻辑严密。

本文语言方面有何特色?请举例说明之。

多用铺排,从不同方面展开,运用排比进行铺垫与蓄势;语言工整,多用顶针、排比。

(领)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(齐)知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(领)古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;(齐)欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物,物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,(领)心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(齐)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

播下“格物、致知、诚意、正心”的种子,它便会生出“修身”之根,进而长出“齐家、治国、平天下”之枝干,最终结出“明明德、亲民、止于至善”之果实。希望同学们能一生谨记:修身立德,不忘初心!愿你们的生命之树都能开出绚烂之花,结出大道之果!

大学之道 与君共勉

书上刻的是什么?

http://www./zsbh

http://www./pfcbh

http://www./csbh

http://www./tsbh

http://www./shsbh

http://www./qcdbh

http://www./bhtz

http://www./sesubh

http://www./bhgd

http://www./axbh

http://www./wsbh

大学校训中的《大学》格言

华东理工大学

大学之道,在明明德,在新民,在止于至善

Add your title

华中科技大学

明德厚学 求是创新

Add your title

香港大学

明德格物

Add your title

厦门大学

自强不息 止于至善

Add your title

中国政法大学

明德任责

文化背景

《大学》原是《礼记》里的一篇。一般认为是曾子所作,也有人认为是秦汉时的儒家作品,在宋代以前,《大学》在儒家思想学术中的地位并不是很突出,由于它论述了儒家为学治世的基本原理、原则、方针、步骤和方法等,所以中唐以后,逐渐受到儒家学者的重视。唐代韩愈、李翱始把它看做与《孟子》《易经》同样重要的“经书”。到北宋得到程颢、程颐竭力尊崇,南宋朱熹又作《大学章句》,《大学》成为了儒家经典中重要的篇章。 朱熹把《大学》重新编排整理,分为“经”一章,“传”十章。朱熹认为,“经一章盖孔子之言 而曾子述之;其传十章,则曾子之意而门人记之也。”通过注释阐发己意,并将它与《中庸》《论语》《孟子》合编成一书,这就是《四书集注》。

《大学》仅有短短的2000余字,但却是先秦、秦汉儒家学说的总括性著作,是儒家人生教育的道德纲领,也是维护封建宗法制度的政治纲领。《大学》以相当成熟的理论思维构建了一个中国封建社会儒家人生教育的总体框架,构建了一个中国封建社会士人人生发展的宏观图式。全篇将道德修养

和政治议论结合在一起,将人生哲学

和政治哲学合而为一,是儒家“入世”

思想的全面体现。

《大学》内容

格物、致知

诚意、正心

三纲领

明明德

亲民

止于至善

修身、齐家、

治国、平天下

八 条 目

《大学》内容

课题释疑

《大学》是体现儒家思想的一篇政论文。“大学”意思:

⑴大人之学 :“大学”是相对“小学”而言,是说它不是讲“详训诂,明句读”的“小学”,而是大人之学。古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。

⑵治国安邦的大学问 :古人十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

后一种含义其实也和前一种含义有相通的地方,同样有“博学”的意思。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

明明德:彰明美德。前一个“明”是动词,彰明。明德,美好的德性。

亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,新民,即使天下人去旧立新,去恶向善。

止于至善:达到道德修养的最高境界。。

知止而后有定:知道要达到的“至善”境界。则志向坚定不移。

定、静、安、虑、得:这讲了心里的认识、完善过程,是儒家心性修养的重要途径,后人对此讨论很多。

本末:本是根,末是梢,即根本与枝末。这是古代重要的哲学概念。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品性。

致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

庶人:指平民百姓。

壹是:一律,一概。

大学的宗旨,在于彰明完美的德行,在于使人民受到教化,成为新人,在于达到善的最高境界。知道要达到的最高境界“至善”,而后才能有确定的目标;目标确定后,内心就会宁静;内心宁静,遇事就可以坦然自安;遇事安和,就能够思虑周详;思虑周详,然后才能有所收获,达到至善的境界。天下万物都有根本有枝叶,世间万事皆有开始有结束。知道什么该先做,什么该后做,那么,就接近于道了。

古代想要把完美的德行昭示、阐明于天下的人,就要先治理好自己的国家;想要治理好国家,就要先整治好自己的家庭;想要整治好自己的家庭,就要先修养自身的品性;想要修养自身的品性,就要先端正自己的内心;想要端正自己内心,就要先使自己的心意诚实;想要心意真诚,就要先获得知识。而要获得知识,关键在于研究万事万物,推究事物的原理。研究了万事万物,推究事物的原理,然后就会拥有知识;拥有了知识,心意就会诚实;心意诚实了,内心自然就会端正;内心端正了,才能修养品性;自身修养好了,家庭就会得到整治;家庭整治好了,国家也就能获得治理;国家治理好了,就能使天下太平。

从天子开始,一直到普通百姓,一律都要把搞好自身的修养作为根本。根本问题没有抓好,而要把其他枝节问题解决好,那是不可能的。他所重视的反而薄弱,他所轻视的反而厚重,从来没有这样的事情。

第一段在全文中具有怎样的作用?怎样理解“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意?分析本段的论证层次。

《大学》一开篇便开宗明义,指出“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。总之,“明明德”是自身的修养。“亲民”就是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。“止于至善”就是不论“明明德”,还是“亲民”,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。朱熹认为“此三者,大学之纲领也”,这三纲领构成了一个由低级到高级,由个体到群体再到社会的层层递进的完整体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段达到德政目的施教主张。

首句开宗明义,提出大学之道的“三纲”,第二、三句承接上文对如何达到大学之道,阐明其中的逻辑关系。

为了实现“三纲领”,就要通过一些手段,那就是“八条目”,“八条目”具体指哪些内容?请阐释“三纲八目”之间的关系。

“三纲领”是《大学》思想的总纲,是宗旨,是指导思想,而“八条目”是总纲下的具体内容:格物、致知、意诚、心正、修身、齐家、治国、平天下。它们是一个不可分割的整体。

《大学》之 八 目

探 究 万 物

获 得 知 识

毋 自 欺 也

止 怒 专 注

修 养 自 身

管理好大家庭

治理好诸侯国

平 定 天 下

格 物:

致 知:

诚 意:

正 心:

修 身:

齐 家:

治 国:

平天下:

试表述“八条目”之间的关系

正心、诚意、格物、致知、

修 身

齐家、治国、平天下

目的

基础

八 目 及 其 关 系

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

《大学》采用了很多递进论述的方法,如“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。”文章中的类似论证还有吗?找出来,体会其中的逻辑关系,弄明白它们所说的道理,在此基础上说明本文论证上的特色。

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心; 欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物; 物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”

这个论述,先是由大至小,条目之间是条件关系:平天下必先治国,治国必先齐家,齐家必先修身,修身必先正心,正心必先诚意,诚意必先致知,致知必先格物。再由小至大,条目之间是因果关系:格物而后知致,知致而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。条目之间脉络清晰,无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

论证特色:总分式论证结构,层层推进,逻辑严密。

本文语言方面有何特色?请举例说明之。

多用铺排,从不同方面展开,运用排比进行铺垫与蓄势;语言工整,多用顶针、排比。

(领)大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(齐)知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(领)古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;(齐)欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物,物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,(领)心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

(齐)自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

播下“格物、致知、诚意、正心”的种子,它便会生出“修身”之根,进而长出“齐家、治国、平天下”之枝干,最终结出“明明德、亲民、止于至善”之果实。希望同学们能一生谨记:修身立德,不忘初心!愿你们的生命之树都能开出绚烂之花,结出大道之果!

大学之道 与君共勉