22为中华之崛起而读书 同步练习 (无答案)

文档属性

| 名称 | 22为中华之崛起而读书 同步练习 (无答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-10 21:56:21 | ||

图片预览

文档简介

第二十二课 为中华之崛起而读书

基础知识

一、加点字读音完全正确的一组词语是( )。

A、崛起(jué ) 沈阳(sěn)

B、示范(fàn) 淮阳(wéi)

C、魏国(wèi) 训斥(chì)

D、门楣(mèi) 肇事(zhào)

二、按照所有拼音填空

1、伯父严sù( )地说:“每个人都要努力做到xiōng huái( )( )宽广,知荣rǔ( ),gù( )大局,力争报xiào( )国家,zhèn( )兴祖国。”爸爸听了,zàn( )同地点了点头。

2、对这个问题我一直yí huò( )( )不解,直到看到名师点拨,这道题的思路才逐渐清xī( )起来。

三、下列句子中画线的词语理解错误的一项是( )。

A.中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。(引起事故;闹事。)

B.正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。(向左右两边看)

C.此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。(振作)

四、选词填空。

1.在沈阳租界,中国巡警面对洋人的汽车轧死中国人的现象,不但不惩处肇事的洋人,反而 (A.训骂 B.斥责 C.训斥)死者的家属。

2.大家只能 (A.劝告 B.劝慰 C.安慰)那个不幸的女人。

3.怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中 (A.解救 B.拯救 C.解脱)出来呢?

五、句子训练营。

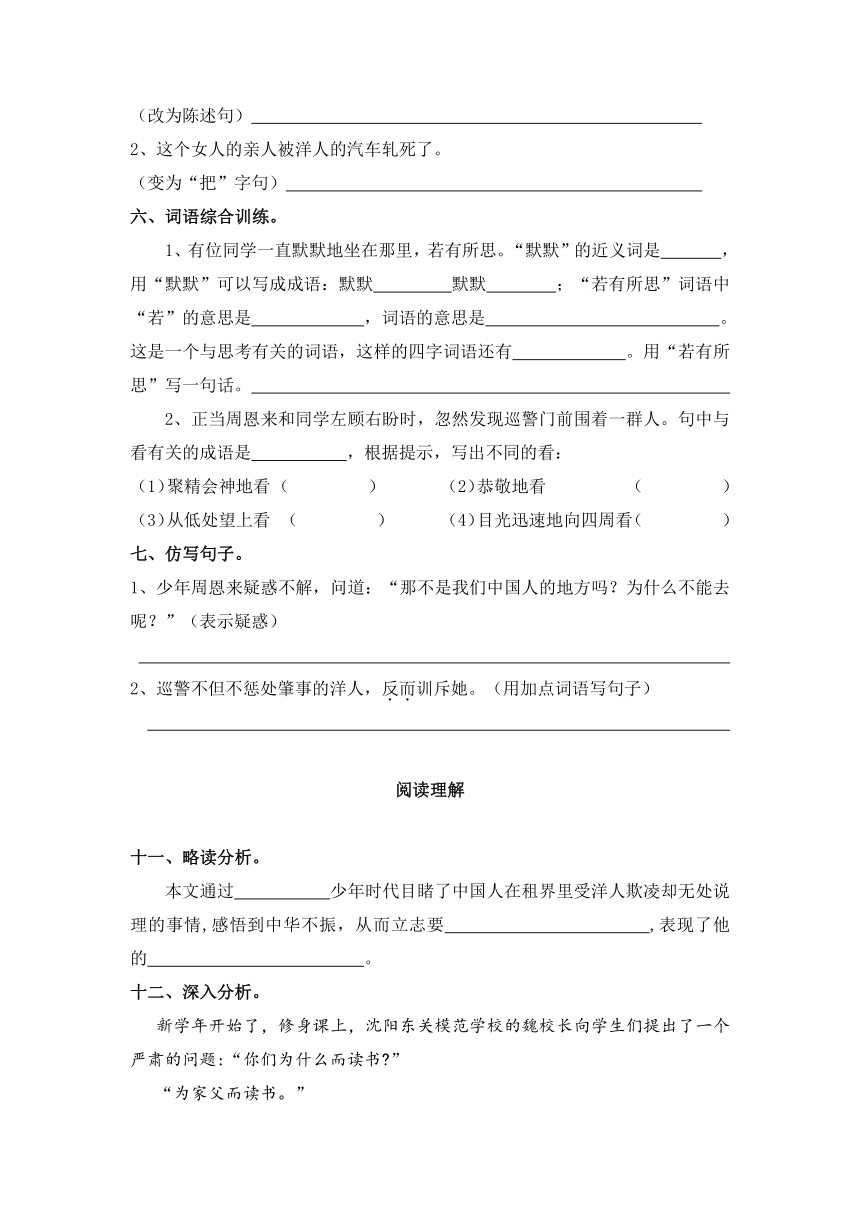

1、在外国租界里,谁又敢怎么样呢?

(改为陈述句)

2、这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了。

(变为“把”字句)

六、词语综合训练。

1、有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。“默默”的近义词是 ,用“默默”可以写成成语:默默 默默 ;“若有所思”词语中“若”的意思是 ,词语的意思是 。这是一个与思考有关的词语,这样的四字词语还有 。用“若有所思”写一句话。

2、正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警门前围着一群人。句中与看有关的成语是 ,根据提示,写出不同的看:

(1)聚精会神地看 ( ) (2)恭敬地看 ( )

(3)从低处望上看 ( ) (4)目光迅速地向四周看( )

七、仿写句子。

1、少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国人的地方吗?为什么不能去呢?”(表示疑惑)

2、巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。(用加点词语写句子)

阅读理解

十一、略读分析。

本文通过 少年时代目睹了中国人在租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,感悟到中华不振,从而立志要 ,表现了他的 。

十二、深入分析。

新学年开始了,修身课上,沈阳东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书 ”

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答。

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书 ”

“为中华之崛起而读书! ”

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

这位同学是谁呢 他就是周恩来,中华人民共和国的第一任总理。

周恩来出生于1898年。十二岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯父来到了东北沈阳。一到沈阳,伯父就告诉他,沈阳有些地方是外国人的租界,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国的地方吗 为什么不能去呢 ”

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

一个星期天,周恩来背着伯父约了一个同学进了租界。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人。

正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的租界里,谁又敢怎么样呢 大家只能劝慰这个不幸的女人。

此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从(艰难 苦难)和屈辱中(拯救 挽救)出来呢?这个问题像一团火一直燃烧在周恩来心中。所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的(洪亮 响亮)的回答。

阅读后回答以下问题:

1、请给最后一个自然段用“ ”选择正确的词语。

2、写出下面的词语的近义词和反义词。

坚定( )( ) 清晰( )( )

崛起( )( ) 欺凌( )( )

3、联系上下文,解释词语。

沉思: 踊跃:

抱负: 铿锵:

4、在租界,中国人就只能被洋人欺负。改为反问句

5、、课文题目的特点是____________。作用

A、以人物的名字命题 B、以文章的主要内容命题 C、以人物的语言命题

6、“ 为挣钱而读书”“为吃饭而读书”…… 这句话的省略号作用是 。

7、联系课文理解句子。

(1)从“睁大眼睛”能体会到魏校长_________的心理,“有志者”的意思是_____________,“效”的意思是____________,“此生”指______________,“有志者当效此生”的意思是____________________________。

(2)周思来在租界里看到了中国人被洋人欺负,此时周恩来的心情是

的,他一直思考的问题是什么?用“ ”画出来。

8、周恩来“为中华之崛起而读书”的直接原因是( )

A、听伯父说中华不振。

B、耳闻目睹体会到中华不振的含义,决心为振兴中华而读书。

7、结合课文的事例说说“中华不振”的含义。

8、下列对于课文的理解有误的一项是( )。

A、“为中华之崛起而读书”的意思是为祖国的兴盛和民族的振兴而学习。

B、课文写了“洋人欺负妇女,周恩来明白中华不振的含义”、“周恩来立志”两件事。

C、随着事情的发展,周恩来感情的变化是:疑惑、气愤、立志。

D、谈论读书的目的时,作者运用了对比的方法,更能体会到少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

9、缩句练习

当时的东北,是帝国主义列强在华争夺的焦点。

街道两旁行走的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡警。

周恩来铿锵有力的话语,博得了魏校长的喝彩。

10、少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国的地方吗 为什么不能去呢 ”

少年周恩来疑惑不解,问道:“那是我们中国的地方。为什么不能去呢 ”

体会这2个句子有什么不同?

11、联系课文和下面的诗句,说说周恩来为什么立下“为中华之崛起而读书”的志向?你觉得他是一个怎样的人?

大江哥罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

基础知识

一、加点字读音完全正确的一组词语是( )。

A、崛起(jué ) 沈阳(sěn)

B、示范(fàn) 淮阳(wéi)

C、魏国(wèi) 训斥(chì)

D、门楣(mèi) 肇事(zhào)

二、按照所有拼音填空

1、伯父严sù( )地说:“每个人都要努力做到xiōng huái( )( )宽广,知荣rǔ( ),gù( )大局,力争报xiào( )国家,zhèn( )兴祖国。”爸爸听了,zàn( )同地点了点头。

2、对这个问题我一直yí huò( )( )不解,直到看到名师点拨,这道题的思路才逐渐清xī( )起来。

三、下列句子中画线的词语理解错误的一项是( )。

A.中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。(引起事故;闹事。)

B.正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。(向左右两边看)

C.此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。(振作)

四、选词填空。

1.在沈阳租界,中国巡警面对洋人的汽车轧死中国人的现象,不但不惩处肇事的洋人,反而 (A.训骂 B.斥责 C.训斥)死者的家属。

2.大家只能 (A.劝告 B.劝慰 C.安慰)那个不幸的女人。

3.怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中 (A.解救 B.拯救 C.解脱)出来呢?

五、句子训练营。

1、在外国租界里,谁又敢怎么样呢?

(改为陈述句)

2、这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了。

(变为“把”字句)

六、词语综合训练。

1、有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。“默默”的近义词是 ,用“默默”可以写成成语:默默 默默 ;“若有所思”词语中“若”的意思是 ,词语的意思是 。这是一个与思考有关的词语,这样的四字词语还有 。用“若有所思”写一句话。

2、正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警门前围着一群人。句中与看有关的成语是 ,根据提示,写出不同的看:

(1)聚精会神地看 ( ) (2)恭敬地看 ( )

(3)从低处望上看 ( ) (4)目光迅速地向四周看( )

七、仿写句子。

1、少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国人的地方吗?为什么不能去呢?”(表示疑惑)

2、巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。(用加点词语写句子)

阅读理解

十一、略读分析。

本文通过 少年时代目睹了中国人在租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,感悟到中华不振,从而立志要 ,表现了他的 。

十二、深入分析。

新学年开始了,修身课上,沈阳东关模范学校的魏校长向学生们提出了一个严肃的问题:“你们为什么而读书 ”

“为家父而读书。”

“为明理而读书。”

“为光耀门楣而读书。”有人干脆这样回答。

有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

“为中华之崛起而读书!”

魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书 ”

“为中华之崛起而读书! ”

魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此生!”

这位同学是谁呢 他就是周恩来,中华人民共和国的第一任总理。

周恩来出生于1898年。十二岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯父来到了东北沈阳。一到沈阳,伯父就告诉他,沈阳有些地方是外国人的租界,不要随便去玩,有事也要绕着走,免得惹出麻烦没有地方说理。

少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国的地方吗 为什么不能去呢 ”

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

一个星期天,周恩来背着伯父约了一个同学进了租界。这一带果真和别处大不相同:街道上热闹非凡,往来的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人。

正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被洋人的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋人,反而训斥她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的租界里,谁又敢怎么样呢 大家只能劝慰这个不幸的女人。

此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。怎么把祖国和人民从(艰难 苦难)和屈辱中(拯救 挽救)出来呢?这个问题像一团火一直燃烧在周恩来心中。所以,当修身课上魏校长提出为什么而读书这个问题时,就有了“为中华之崛起而读书”的(洪亮 响亮)的回答。

阅读后回答以下问题:

1、请给最后一个自然段用“ ”选择正确的词语。

2、写出下面的词语的近义词和反义词。

坚定( )( ) 清晰( )( )

崛起( )( ) 欺凌( )( )

3、联系上下文,解释词语。

沉思: 踊跃:

抱负: 铿锵:

4、在租界,中国人就只能被洋人欺负。改为反问句

5、、课文题目的特点是____________。作用

A、以人物的名字命题 B、以文章的主要内容命题 C、以人物的语言命题

6、“ 为挣钱而读书”“为吃饭而读书”…… 这句话的省略号作用是 。

7、联系课文理解句子。

(1)从“睁大眼睛”能体会到魏校长_________的心理,“有志者”的意思是_____________,“效”的意思是____________,“此生”指______________,“有志者当效此生”的意思是____________________________。

(2)周思来在租界里看到了中国人被洋人欺负,此时周恩来的心情是

的,他一直思考的问题是什么?用“ ”画出来。

8、周恩来“为中华之崛起而读书”的直接原因是( )

A、听伯父说中华不振。

B、耳闻目睹体会到中华不振的含义,决心为振兴中华而读书。

7、结合课文的事例说说“中华不振”的含义。

8、下列对于课文的理解有误的一项是( )。

A、“为中华之崛起而读书”的意思是为祖国的兴盛和民族的振兴而学习。

B、课文写了“洋人欺负妇女,周恩来明白中华不振的含义”、“周恩来立志”两件事。

C、随着事情的发展,周恩来感情的变化是:疑惑、气愤、立志。

D、谈论读书的目的时,作者运用了对比的方法,更能体会到少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

9、缩句练习

当时的东北,是帝国主义列强在华争夺的焦点。

街道两旁行走的大多是黄头发、白皮肤、大鼻子的外国人和耀武扬威的巡警。

周恩来铿锵有力的话语,博得了魏校长的喝彩。

10、少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国的地方吗 为什么不能去呢 ”

少年周恩来疑惑不解,问道:“那是我们中国的地方。为什么不能去呢 ”

体会这2个句子有什么不同?

11、联系课文和下面的诗句,说说周恩来为什么立下“为中华之崛起而读书”的志向?你觉得他是一个怎样的人?

大江哥罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地