第2课 诸侯纷争与变法运动 课件

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

思考探究:

1、从不同角度对比儒墨道法四家的主张。

2、说明百家争鸣出现的背景。

3、列举春秋战国时期政治转型的表现。

第2课 诸侯纷争与变法运动

第2课 诸侯纷争与变法运动

壹 乱局——政治表象及其社会根源

贰 变局——政治应变与哲人思辨

贰 布局——华夏认同与天下一统

那些年我们翻过的通俗读物……

思考:

《其实我们一直活在春秋战国》的史实基础有哪些?

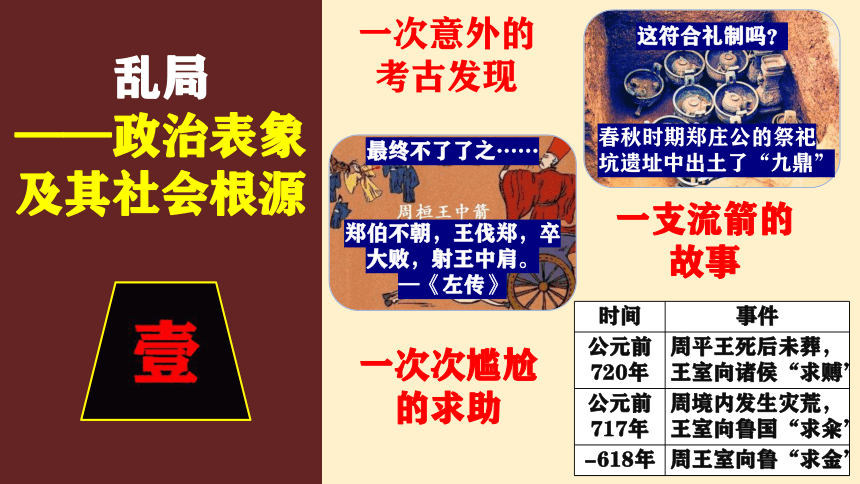

乱局

——政治表象及其社会根源

一次意外的考古发现

春秋时期郑庄公的祭祀坑遗址中出土了“九鼎”

这符合礼制吗?

一次次尴尬的求助

时间 事件

公元前720年 周平王死后未葬,王室向诸侯“求赙”

公元前717年 周境内发生灾荒,王室向鲁国“求籴”

-618年 周王室向鲁“求金”

一支流箭的故事

郑伯不朝,王伐郑,卒大败,射王中肩。

—《左传》

最终不了了之……

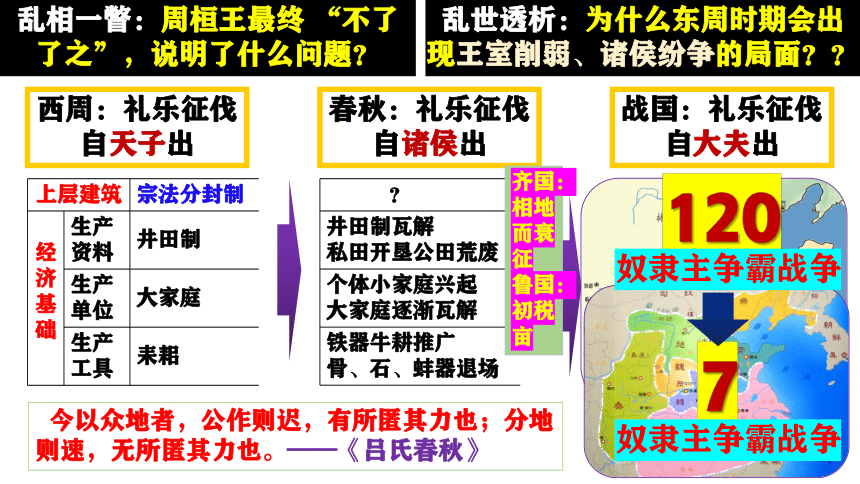

乱相一瞥:周桓王最终 “不了了之”,说明了什么问题?

西周:礼乐征伐自天子出

春秋:礼乐征伐自诸侯出

战国:礼乐征伐自大夫出

乱世透析:为什么东周时期会出现王室削弱、诸侯纷争的局面??

上层建筑 宗法分封制

经济基础 生产资料 井田制

生产单位 大家庭

生产工具 耒耜

?

井田制瓦解

私田开垦公田荒废

个体小家庭兴起

大家庭逐渐瓦解

铁器牛耕推广

骨、石、蚌器退场

120

7

今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。——《吕氏春秋》

奴隶主争霸战争

奴隶主争霸战争

齐国:

相地而衰征

鲁国:初税亩

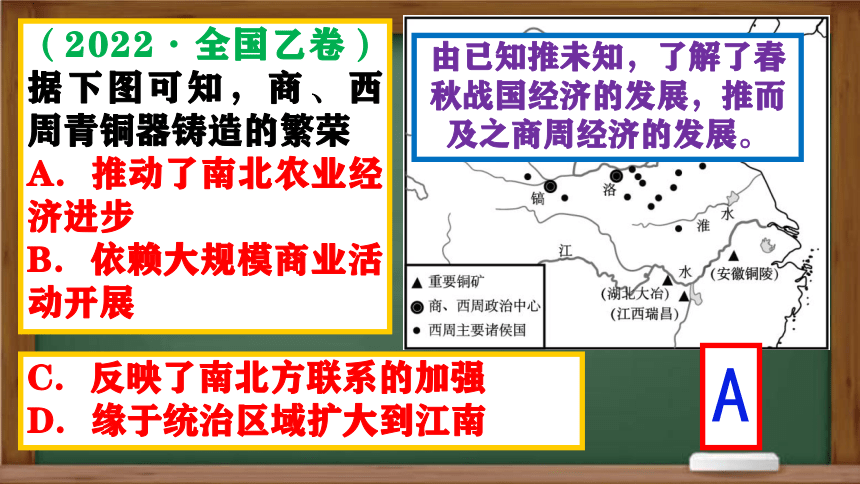

(2022·全国乙卷)据下图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

由已知推未知,了解了春秋战国经济的发展,推而及之商周经济的发展。

A

变局

——政治应变与哲人思辨

诸侯卑秦,丑莫大焉,宾客有能出奇计强秦者,吾与之分土。——《秦孝公招贤令》

卫鞅复见孝公。公与语,不自知厀之前于席也。——《史记》

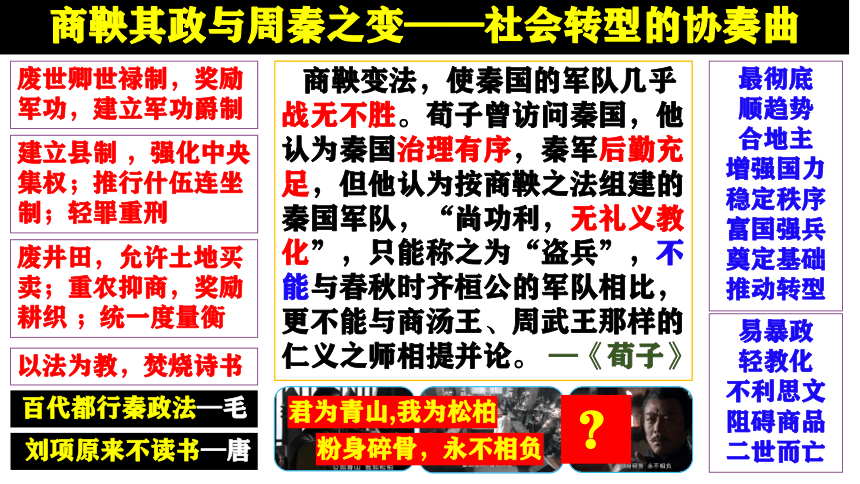

商鞅其政与周秦之变——社会转型的协奏曲

商鞅变法,使秦国的军队几乎战无不胜。荀子曾访问秦国,他认为秦国治理有序,秦军后勤充足,但他认为按商鞅之法组建的秦国军队,“尚功利,无礼义教化”,只能称之为“盗兵”,不能与春秋时齐桓公的军队相比,更不能与商汤王、周武王那样的仁义之师相提并论。 —《荀子》

废世卿世禄制,奖励军功,建立军功爵制

建立县制 ,强化中央集权;推行什伍连坐制;轻罪重刑

废井田,允许土地买卖;重农抑商,奖励耕织 ;统一度量衡

以法为教,焚烧诗书

最彻底

顺趋势

合地主

增强国力

稳定秩序

富国强兵

奠定基础

推动转型

百代都行秦政法—毛

刘项原来不读书—唐

易暴政

轻教化

不利思文

阻碍商品

二世而亡

粉身碎骨,永不相负

君为青山,我为松柏

?

商鞅其时——士阶层的崛起

面对社会失序,不同思想家代表不同阶层发出了不同的声音,形成百家争鸣……

商鞅其时——哲人思辨——百家争鸣

“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。”“治世不一道,便国不法古。”

◆形成四大显学,但统治者态度不同,如改革者基本为法家。

◆救世方案:

①儒家认为是社会秩序出了问题,主张:仁政。

②墨家认为是社会秩序出了问题,主张:兼爱、非攻。

③道家认为不能人为制定秩序,主张:无为而治。

④法家认为旧秩序已经被淘汰,主张:推行法治。

◆争鸣焦点:

①儒墨之争的焦点是“仁爱”(有阶级差别)还是“兼爱”(无阶级差别);

②儒道之争的焦点是“有为”还是“无为”;

③儒法之争的焦点是“德治”还是“法治”。

◆各派即争鸣,又相互吸收学习,呈融合之势。

荀子是韩非的老师,荀子主张“礼法并施”。

商鞅其时——哲人思辨——百家争鸣

◆儒家的“仁政”:“以德治国”“以人为本”“以和为贵”;

◆法家的法治思想:“依法治国”;

◆墨家的兼爱、非攻: 平等博爱、热爱和平、反对战争;

◆道家的顺应自然: 人与自然的和谐相处、可持续发展、环保意识。

百家争鸣形成中古代中国治世的两大政治模式:以“仁义”为主的王道、以“法”为主的霸道。

◆儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;◆道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;◆法家思想中的变革精神成为历代政治家改革图治的理论武器。

现实意义

商鞅之外的世界——轴心时代

德国哲学家雅斯贝尔斯在1949年提出∶ 公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明最重要的时代——"轴心时代"这个时代,在中国、印度、希腊等北纬30°附近地区涌现了众多的哲学家,如孔子、老子、释迦摩尼、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等,人的意识开始觉醒。

(2022·全国甲卷)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子

C.韩非 D.墨子

B

无秩序 不自由

周礼的核心是秩序,礼崩乐坏,秩序需重建;国家走向统一,更呼唤秩序。百家所争,即为什么才是理想秩序,以及如何建立理想秩序。为何法家胜出,就是法家能迅速建立秩序。

大家如何看待台海局势?

布局

——华夏认同与天下一统

“华”,指树木开花,代指美好。

“夏”,坐在太阳之下的人,有中央之意,引伸为大,代指庞大的国家。

恭天成命,冕服采章曰华,大国曰夏,乃四夷皆相衰而使奉天成命。

——《十三经注疏》

华夏—中华—中原—中国,最早是一个地理概念和经济文化程度代名词,即经济文化发达的中间的国家,是相对于周边而言,且是自称。

千年格局的孕育——华夏认同与天下一统

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”——唐孔颖达《春秋左传正义》

国家走向统一

民族走向融合

诸夏发展壮大

一些少数民族消失

诸侯国数量减少

《春秋经传集解》:诸夏,中国也。→华夏也包括周边族群。

华夏

诸侯

诸侯

北狄

东夷

西戎

南蛮

华夏

华夏认同增强

华夏,在春秋时被周边民族所认同,从地理层面延伸到文化范畴,强化了同源共祖观念,增强了文化认同,体现了文化自信,为多元一体格局奠定基础。

千年格局的孕育——华夏认同与天下一统

中华民族在先秦的发展分为两大阶段。

第一阶段是夏商西周,发展形成了华夏族;第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。

春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。

在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——沈长云《先秦史》

第2课 诸侯纷争与变法运动 本课小结

思考探究:

1、从不同角度对比儒墨道法四家的主张。

2、说明百家争鸣出现的背景。

3、列举春秋战国时期政治转型的表现。

第2课 诸侯纷争与变法运动

第2课 诸侯纷争与变法运动

壹 乱局——政治表象及其社会根源

贰 变局——政治应变与哲人思辨

贰 布局——华夏认同与天下一统

那些年我们翻过的通俗读物……

思考:

《其实我们一直活在春秋战国》的史实基础有哪些?

乱局

——政治表象及其社会根源

一次意外的考古发现

春秋时期郑庄公的祭祀坑遗址中出土了“九鼎”

这符合礼制吗?

一次次尴尬的求助

时间 事件

公元前720年 周平王死后未葬,王室向诸侯“求赙”

公元前717年 周境内发生灾荒,王室向鲁国“求籴”

-618年 周王室向鲁“求金”

一支流箭的故事

郑伯不朝,王伐郑,卒大败,射王中肩。

—《左传》

最终不了了之……

乱相一瞥:周桓王最终 “不了了之”,说明了什么问题?

西周:礼乐征伐自天子出

春秋:礼乐征伐自诸侯出

战国:礼乐征伐自大夫出

乱世透析:为什么东周时期会出现王室削弱、诸侯纷争的局面??

上层建筑 宗法分封制

经济基础 生产资料 井田制

生产单位 大家庭

生产工具 耒耜

?

井田制瓦解

私田开垦公田荒废

个体小家庭兴起

大家庭逐渐瓦解

铁器牛耕推广

骨、石、蚌器退场

120

7

今以众地者,公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也。——《吕氏春秋》

奴隶主争霸战争

奴隶主争霸战争

齐国:

相地而衰征

鲁国:初税亩

(2022·全国乙卷)据下图可知,商、西周青铜器铸造的繁荣

A.推动了南北农业经济进步

B.依赖大规模商业活动开展

C.反映了南北方联系的加强

D.缘于统治区域扩大到江南

由已知推未知,了解了春秋战国经济的发展,推而及之商周经济的发展。

A

变局

——政治应变与哲人思辨

诸侯卑秦,丑莫大焉,宾客有能出奇计强秦者,吾与之分土。——《秦孝公招贤令》

卫鞅复见孝公。公与语,不自知厀之前于席也。——《史记》

商鞅其政与周秦之变——社会转型的协奏曲

商鞅变法,使秦国的军队几乎战无不胜。荀子曾访问秦国,他认为秦国治理有序,秦军后勤充足,但他认为按商鞅之法组建的秦国军队,“尚功利,无礼义教化”,只能称之为“盗兵”,不能与春秋时齐桓公的军队相比,更不能与商汤王、周武王那样的仁义之师相提并论。 —《荀子》

废世卿世禄制,奖励军功,建立军功爵制

建立县制 ,强化中央集权;推行什伍连坐制;轻罪重刑

废井田,允许土地买卖;重农抑商,奖励耕织 ;统一度量衡

以法为教,焚烧诗书

最彻底

顺趋势

合地主

增强国力

稳定秩序

富国强兵

奠定基础

推动转型

百代都行秦政法—毛

刘项原来不读书—唐

易暴政

轻教化

不利思文

阻碍商品

二世而亡

粉身碎骨,永不相负

君为青山,我为松柏

?

商鞅其时——士阶层的崛起

面对社会失序,不同思想家代表不同阶层发出了不同的声音,形成百家争鸣……

商鞅其时——哲人思辨——百家争鸣

“事在四方,要在中央,圣人执要,四方来效。”“治世不一道,便国不法古。”

◆形成四大显学,但统治者态度不同,如改革者基本为法家。

◆救世方案:

①儒家认为是社会秩序出了问题,主张:仁政。

②墨家认为是社会秩序出了问题,主张:兼爱、非攻。

③道家认为不能人为制定秩序,主张:无为而治。

④法家认为旧秩序已经被淘汰,主张:推行法治。

◆争鸣焦点:

①儒墨之争的焦点是“仁爱”(有阶级差别)还是“兼爱”(无阶级差别);

②儒道之争的焦点是“有为”还是“无为”;

③儒法之争的焦点是“德治”还是“法治”。

◆各派即争鸣,又相互吸收学习,呈融合之势。

荀子是韩非的老师,荀子主张“礼法并施”。

商鞅其时——哲人思辨——百家争鸣

◆儒家的“仁政”:“以德治国”“以人为本”“以和为贵”;

◆法家的法治思想:“依法治国”;

◆墨家的兼爱、非攻: 平等博爱、热爱和平、反对战争;

◆道家的顺应自然: 人与自然的和谐相处、可持续发展、环保意识。

百家争鸣形成中古代中国治世的两大政治模式:以“仁义”为主的王道、以“法”为主的霸道。

◆儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;◆道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;◆法家思想中的变革精神成为历代政治家改革图治的理论武器。

现实意义

商鞅之外的世界——轴心时代

德国哲学家雅斯贝尔斯在1949年提出∶ 公元前6世纪至公元前3世纪是人类文明最重要的时代——"轴心时代"这个时代,在中国、印度、希腊等北纬30°附近地区涌现了众多的哲学家,如孔子、老子、释迦摩尼、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等,人的意识开始觉醒。

(2022·全国甲卷)汉晋时期有多种文本记载,帝尧之时,“天下太和,百姓无事”。有老者“击壤”而戏,围观者称颂帝尧。老者歌云:“吾日出而作,日入而息,凿井而饮,耕地而食,帝何德于我哉!”上述记载所体现的政治理念最接近( )

A.孔子 B.老子

C.韩非 D.墨子

B

无秩序 不自由

周礼的核心是秩序,礼崩乐坏,秩序需重建;国家走向统一,更呼唤秩序。百家所争,即为什么才是理想秩序,以及如何建立理想秩序。为何法家胜出,就是法家能迅速建立秩序。

大家如何看待台海局势?

布局

——华夏认同与天下一统

“华”,指树木开花,代指美好。

“夏”,坐在太阳之下的人,有中央之意,引伸为大,代指庞大的国家。

恭天成命,冕服采章曰华,大国曰夏,乃四夷皆相衰而使奉天成命。

——《十三经注疏》

华夏—中华—中原—中国,最早是一个地理概念和经济文化程度代名词,即经济文化发达的中间的国家,是相对于周边而言,且是自称。

千年格局的孕育——华夏认同与天下一统

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”——唐孔颖达《春秋左传正义》

国家走向统一

民族走向融合

诸夏发展壮大

一些少数民族消失

诸侯国数量减少

《春秋经传集解》:诸夏,中国也。→华夏也包括周边族群。

华夏

诸侯

诸侯

北狄

东夷

西戎

南蛮

华夏

华夏认同增强

华夏,在春秋时被周边民族所认同,从地理层面延伸到文化范畴,强化了同源共祖观念,增强了文化认同,体现了文化自信,为多元一体格局奠定基础。

千年格局的孕育——华夏认同与天下一统

中华民族在先秦的发展分为两大阶段。

第一阶段是夏商西周,发展形成了华夏族;第二阶段是春秋、战国,完成了中华民族的第一次大交融。

春秋时代还属于“四夷”的秦、楚等国,在战国时期已经认同于华夏;中原诸国也承认了秦、楚是华夏族的组成部分,与齐、燕、赵、魏、韩并称七雄,形成七个地区性统一的多民族国家。

在这个基础上,“大一统”理论指导下的七国争雄以秦统一中国告终,中国形成为全国性的统一的多民族国家。

——沈长云《先秦史》

第2课 诸侯纷争与变法运动 本课小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进