【备考2023】先秦时期:春秋战国大变革 一轮复习课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】先秦时期:春秋战国大变革 一轮复习课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-11 16:15:07 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

春秋战国大变革

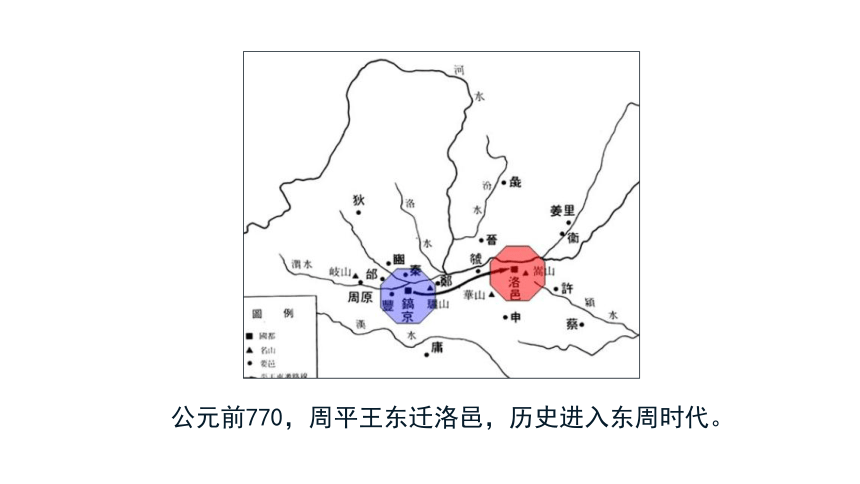

公元前770,周平王东迁洛邑,历史进入东周时代。

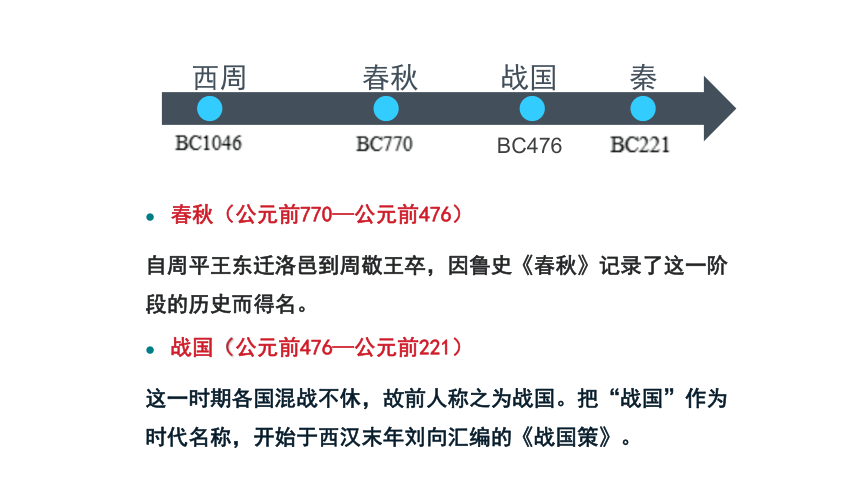

春秋(公元前770—公元前476)

自周平王东迁洛邑到周敬王卒,因鲁史《春秋》记录了这一阶段的历史而得名。

战国(公元前476—公元前221)

这一时期各国混战不休,故前人称之为战国。把“战国”作为时代名称,开始于西汉末年刘向汇编的《战国策》。

BC476

西周

春秋

战国

秦

春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣;春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交、士无定主,此皆变于一百三十年之间。

——顾炎武《日知录·周末风俗》

变化:伦理道德、宗法制度、社会风俗、外交礼仪、战争规则……

知识点:春秋战国之变

知识点一 从青铜时代到铁器时代

1、农业技术 :铁农具和牛耕推广,铁犁牛耕形成。

(1)铁犁:新式农具,社会生产力显著提高

(2)牛耕:人力到畜力,农用动力史上的革命

“孔子的学生冉伯牛名耕、司马耕字子牛,晋国有力士名牛子耕。”

——樊树志《国史概要》

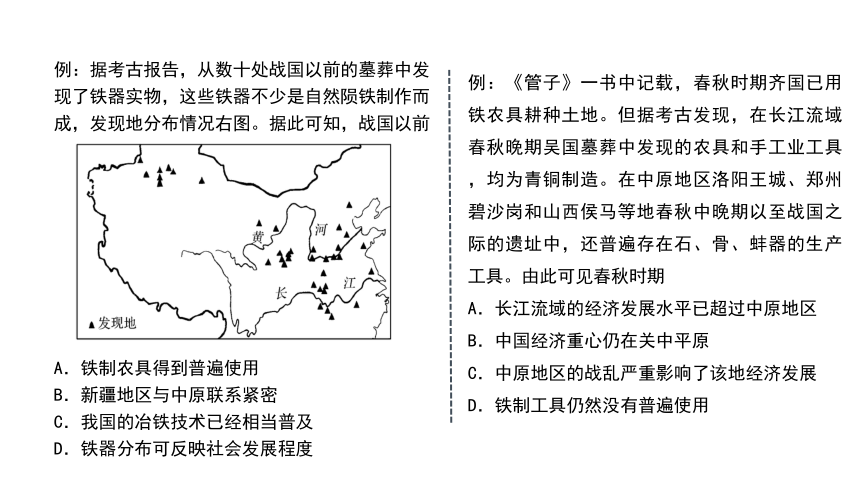

例:据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况右图。据此可知,战国以前

A.铁制农具得到普遍使用

B.新疆地区与中原联系紧密

C.我国的冶铁技术已经相当普及

D.铁器分布可反映社会发展程度

例:《管子》一书中记载,春秋时期齐国已用铁农具耕种土地。但据考古发现,在长江流域春秋晚期吴国墓葬中发现的农具和手工业工具,均为青铜制造。在中原地区洛阳王城、郑州碧沙岗和山西侯马等地春秋中晚期以至战国之际的遗址中,还普遍存在石、骨、蚌器的生产工具。由此可见春秋时期

A.长江流域的经济发展水平已超过中原地区

B.中国经济重心仍在关中平原

C.中原地区的战乱严重影响了该地经济发展

D.铁制工具仍然没有普遍使用

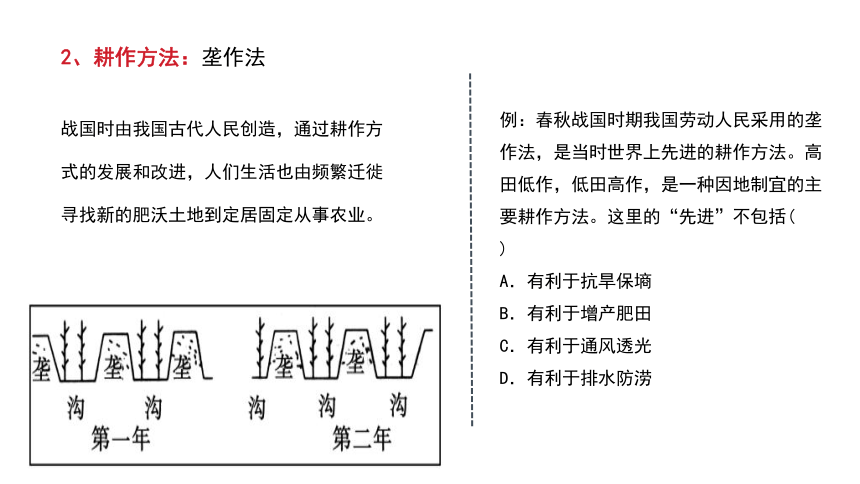

2、耕作方法:垄作法

战国时由我国古代人民创造,通过耕作方式的发展和改进,人们生活也由频繁迁徙寻找新的肥沃土地到定居固定从事农业。

例:春秋战国时期我国劳动人民采用的垄作法,是当时世界上先进的耕作方法。高田低作,低田高作,是一种因地制宜的主要耕作方法。这里的“先进”不包括( )

A.有利于抗旱保墒

B.有利于增产肥田

C.有利于通风透光

D.有利于排水防涝

3、新土地制度的形成:封建土地私有制

(2)春秋齐国管仲“相地而衰征”

(3)春秋鲁国“初税亩”:按亩纳税。

(4)战国秦商鞅变法,以法律的形式确立封建土地私有制。

(地主所有、国家所有、农民(自耕农)所有)

【概念阐释】“相地而衰征”

春秋时期,齐国管仲改革时实行的一种新的土地租税制度。其内容包括:“均地分力”,即按劳动力平均分配全部耕地(包括公田);“与之分货”,即在“均地分力”基础上实行按产量分成的实物地租制。它标志着劳役地租已转化为实物地租,顺应了历史发展的潮流,加速了封建制度的形成。

(1)原因:

铁农具的出现和牛耕的推广,增加了公社农民在“私田”

上劳动的兴趣,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性下降,以至于荒芜不治。

————张帆《中国古代简史》

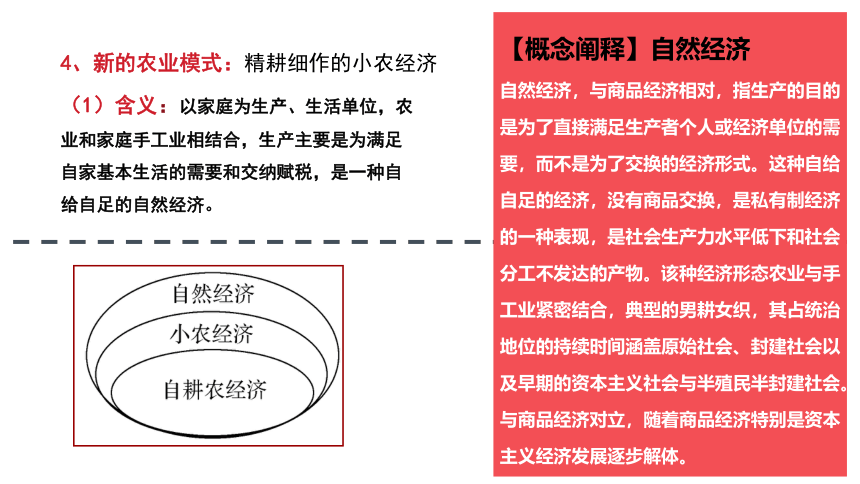

4、新的农业模式:精耕细作的小农经济

(1)含义:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

【概念阐释】自然经济

自然经济,与商品经济相对,指生产的目的是为了直接满足生产者个人或经济单位的需要,而不是为了交换的经济形式。这种自给自足的经济,没有商品交换,是私有制经济的一种表现,是社会生产力水平低下和社会分工不发达的产物。该种经济形态农业与手工业紧密结合,典型的男耕女织,其占统治地位的持续时间涵盖原始社会、封建社会以及早期的资本主义社会与半殖民半封建社会。与商品经济对立,随着商品经济特别是资本主义经济发展逐步解体。

(2)小农经济的特点:

①组织方式:家庭为单位,男耕女织;分散性

②经营方法:精耕细作,小农户个体经营;

③主要内容:以种植业为主,家畜饲养业为辅;

④经济类型:自给自足的自然经济;封闭性。

⑤落后性、脆弱性

例:《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说,一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )。

A: 促进了个体小农经济的形成

B: 抑制了手工业和商业的发展

C: 导致畜力与铁制农具的使用

D: 阻碍了大土地所有制的成长

例:现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期

A.生铁铸造由魏国独断经营 B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品 D.铁制农具最早出现于河南辉县

(1)耕作方式的发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术的进步:耕作方法、田间管理系统完整,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)农业环境的改善:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气的好坏。

(4)农业生产经验的总结:重视农时,总结推广农业生产经验。

【概念阐释】精耕细作

精耕细作是指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动力,采用先进的技术措施进行细致的耕作,以提高单位面积产量。它指的是传统农业的综合技术体系,是中国传统农业的主要特色,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键因素。它萌芽于夏商周,战国秦汉魏晋南北朝是技术形成期,隋唐宋辽夏金元是扩展期,明清是深入发展期。在当前知识经济时代,推广应用现代科技是发展优质、高产、高效农业的关键。

考点:精耕细作在古代农业发展中的表现

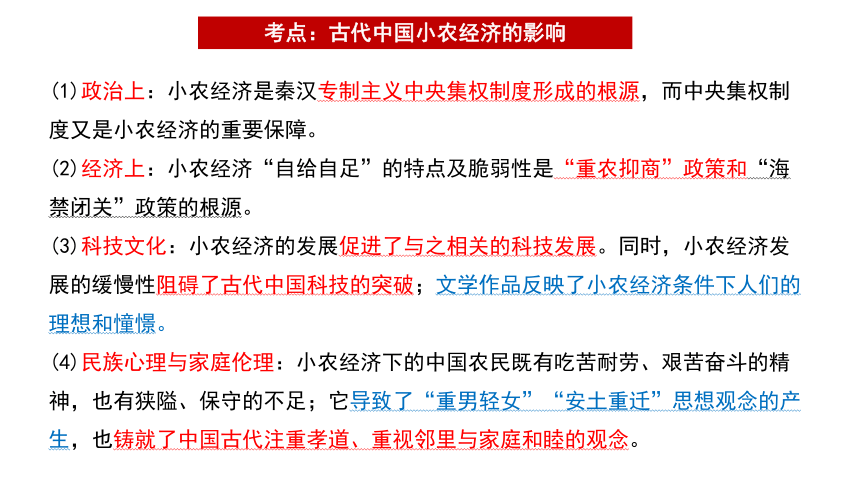

(1)政治上:小农经济是秦汉专制主义中央集权制度形成的根源,而中央集权制度又是小农经济的重要保障。

(2)经济上:小农经济“自给自足”的特点及脆弱性是“重农抑商”政策和“海禁闭关”政策的根源。

(3)科技文化:小农经济的发展促进了与之相关的科技发展。同时,小农经济发展的缓慢性阻碍了古代中国科技的突破;文学作品反映了小农经济条件下人们的理想和憧憬。

(4)民族心理与家庭伦理:小农经济下的中国农民既有吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足;它导致了“重男轻女”“安土重迁”思想观念的产生,也铸就了中国古代注重孝道、重视邻里与家庭和睦的观念。

考点:古代中国小农经济的影响

5、新的水利工程:战国时,秦国李冰主持修建都江堰和郑国主持修建郑国渠

例:中国从春秋末期开始出现大型水利工程,至战国出现了兴建大型水利工程的高潮。这一现象出现的主要原因

A.铁制工具的使用

B.旱涝灾难的频发

C.水利技术的提高

D.小农经济的发展

6、手工业和商业新发展

(1)手工业形态:工商食官打破,出现私营商业和私营手工业、家庭手工业;

①官营手工业:政府直接经营,进行集中的大作坊生产;生产不计成本,产品大多精美;产品不投放市场,主要满足官府和军队使用;冶金、制瓷、纺织等行业在世界上保持领先地位。

②民间手工业:民间私人经营;产品在市场流通;主要生产供民间消费的产品。

③家庭手工业:是农户的副业,产品主要用于缴纳赋税和家庭消费,剩余部分作为商品出卖。

例:历史学家王家范说:中国古代手工业的三种基本形态的分布态势,极像哑铃,两头粗壮,中间细长。“细长” 者在这种“分布态势” 中应为

A.官营手工业

B.家庭手工业

C.民营手工业

D.工场手工业

①冶铸业:铸铁柔化处理技术;金银错技术

②漆工艺:夹纻技术

③手工业专著:《考工记》,中国春秋战国时期记述官营手工业各工种规范和制造工艺的文献

(2)手工业成就:

(3)商业发展:工商食官制度走向瓦解

①春秋战国时 ,官府控制商业的局面被打破 ,出现了巨商(范蠡、吕不韦)和商业中心(临淄、邯郸、郢)。

②私商逐渐取代官商成为商人的主体 ,商人的社会地位提高。

③有的城市出现了称作“ 市井 ”的商业区。

④金属铸币大量出现 ,货币流通广泛。

例:据《史记》记载:孔子的弟子子贡,在卫国经商有方,成为著名的大商人,遂携束帛重礼去拜访诸侯,所到之处,诸侯与之只行宾主之礼,不行君臣之礼。出现这一现象反映了当时( )

A.宗法分封制逐渐趋向瓦解

B.官府控制商业的局面被打破

C.新兴地主阶级的发展壮大

D.儒家思想受到统治者的推崇

(4)商业政策:重农抑商政策

①含义:重视农业,限制或打击商业和手工业发展的经济思想或政策。开始于商鞅变法,后被历代专制王朝沿用。

②目的:维护封建专制主义国家政权的经济基础。

③抑商措施

a.限制商人的政治权利与社会地位,堵其仕途 。

b.限制民营商业的范围,重要行业实行专卖制度。

c.设关卡、课以重税 。

d.制定歧视商人的规定 。

例:管仲在齐国推行了“官山海”政策,通过垄断制盐业和冶铁业的运营,沉重打击了齐国的私营盐铁业,使盐铁业重新回到“工商食官”状态。这种做法的主要影响是

A.恢复西周的“工商食官”政策

B.推动重农抑商政策出现

C.促进经济国有化政策的产生

D.促进官营手工业的产生

知识点二 诸侯争霸与政治变革

天下有道,则礼乐征伐自天子出(西周)

天下无道,则礼乐征伐自诸侯出(春秋)

天下无道,则礼乐征伐自大夫出(战国)

例:春秋时期,一些诸侯国不再把新得到的土地分给贵族作为封地,直接派行政官员去管理。该现象说明当时( )。

A: 血缘宗族性组织体系逐渐解体

B: 土地制度变革

C: 周天子与诸侯之间的关系缓和

D: 郡县制度确立

例:公元前720年,周平王去世,即位的桓王遵从其遗愿,将大权交给西虢公,心怀不满的郑庄王既不为平王奔丧,也不朝贺新王登基,却命人侵人王室疆土,抢夺已成熟的庄稼,从此“周郑交恶”。该状况反映出

A.天子权力开始削弱 B.宗法制遭到破坏

C.贵族政治彻底瓦解 D.分封制受到冲击

政治特点:

春秋战国政治秩序动荡,分封制、宗法制、礼乐制逐渐瓦解崩溃,政治权力下移。

秦:商鞅改革

赵:公仲连改革

魏:李悝改革

齐:邹忌改革

韩:申不害改革

楚:吴起改革

1、各国变法背景

(1)井田制瓦解,新的土地制度推动地主阶级形成,要求变革,谋求权力;

(2)分封宗法瓦解,礼崩乐坏,诸侯争霸;

2、各国变法目的:富国强兵

3、主要变法活动

①魏国的李悝变法

②楚国的吴起变法

③秦国的商鞅变法

5、变法影响:

(1)调动生产积极性,推动封建经济发展;

(2)打击贵族世袭特权,加强新兴地主的中央集权;

(3)重用人才风气,推动百家争鸣局面的发展

4、变法内容:

(1)经济上:随着生产力的发展,各国变法都通过不同方式承认土地私有制的存在以促进小农经济的发展。

(2)政治上:随着新兴地主阶级崛起,要求进行改革以 获得权利,故改革使原有的奴隶主旧贵族势力遭到打击,逐步确立新兴地主阶级的统治地位。

(3)思想上:春秋战国时期,思想活跃,以提倡改革、严刑峻法而著称的法家思想发展突出,既体现了当时统治者称霸的愿望,也体现了新兴地主阶级从维护自身利益要求。

例:战国时期,诸侯国先后推行“授田制”,不再把土地分封给卿大夫贵族,而是直接分配给奴隶和农民耕种,或赏给有军功的贵族。这一制度有利于( )

A.推广精耕细作

B.推动社会转型

C.抑制土地兼并

D.改变地租形式

1.时代背景:中国历史上大动荡、大变革的时期,社会经济、政治、军事、文化等方面发生了根本性变化。

(1)经济:

①铁器的使用和牛耕的推广,社会生产力极大发展。

②井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐步确立,自耕农和新兴地主出现。

(2)政治:

①新兴地主阶级要求进行社会变革,建立地主阶级政权。

②各国为富国强兵而纷纷变法。

(3)军事:兼并战争十分频繁。

(4)文化:私人讲学风气兴起,思想文化出现百家争鸣的局面,其中法家学说成为各国变法改革的思想理论武器。

考点:商鞅变法

2.内容:

井田

重农抑商

(2)军事: ,实行按军功授爵的二十等爵制,鼓励贵族建立军功。

奖励军功

(4)文化:“燔诗书而明法令”。

①烧毁不符合新兴地主利益的儒家和其他学派的诗书。

②推行 。

(5)移风易俗:禁止父子及成年兄弟同居一室;强制推行一夫一妻小家庭政策。

秦律

4.影响:

中央集权

土地私有制

战斗力

轻罪重罚

从法律上

知识点三 士的崛起与百家争鸣

1、古代中国道德学说的建构:儒家思想

①认识世界:A、敬鬼神而远之;关注社会人生;体现人文精神

(是一种积极人世的价值取向)

B、人性观:性相近

(1)孔子思想的成就

②改造世界:

A、“仁”:有差别的爱。内在规范,调整人际关系;稳定社会秩序。

(由血缘之情层次向外扩散;孝悌;忠恕”)

B、“礼”,外在规范,维护、重建等级秩序;

(克己复礼;正名)

C、政治思想:为政以德,“德治”

(民本思想:反对苛政和任意刑杀)

D、中庸:和而不同(仁和礼的调和)

③教育成果

教育思想:开创私学,打破“学在官府”的局面;主张有教无类,因材施教……

⑤研究思想:述而不作,信而好古

④整理西周文献:《六经》

例:《论语》中,孔子门徒在社会问题和哲学问题上多有分歧;孔子死后,“儒分为八”。这反映出当时儒学的特征是( )

A.思想内涵的丰富性

B.核心理念的多样性

C.治国措施的深刻性

D.传播阶层的广泛性

例:章学诚主张“六经皆史”,郝经主张“六经皆道”,马一浮认为“六经皆艺”,钱钟书则认为“六经皆诗”。这表明他们( )

A.均视六经为学术研究的大经大法 B.争夺经典诠释权以控制主流思想

C.周于治学应重思想或学术的偏见 D.认为六经孕育中国文化基本精神

(2)孟子思想的成就

①认识世界:A、人性观:性本善(四端说)

②改造世界:

A、“仁政”,以德服人,争取民心

B、施行先王之道,王道(教化)

C、民本思想:民贵君轻;

D、人生观:三不移;浩然之气;

E、义利观:先义后利,舍生取义

例:面对战国时期社会秩序的重建,某思想家把希望寄托在发自每个人内在心性的,具有善良、忍让、尊敬、畏惧的良知良能上。为此,该思想家主张( )

A.知行合一

B.施政用“仁义”和“王道”

C.实行仁政

D.以“兼爱”消除亲疏、贵贱

例:“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

(3)荀子思想的成就

①认识世界:

A、人性观:性恶论

B、朴素唯物论(天行有常;制天命而用之)

②改造世界:

A、仁义为先,礼法并用,王霸兼施

B、民本思想:“君舟民水”

③评价:

A、被视为儒学的异端。

B、突破早期儒者的理想主义与精神主义,凸显实用主义;

例:在治国思想方面,子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”而荀子则认为:“治之经,礼与刑,君子以修百姓宁。”材料主要反映了( )

A.荀子成为儒法思想的集大成

B.从德治角度完整论述君民关系

C.体现以德治国、以礼育民思

D.儒家思想中法治对礼治的充实

5、先秦儒学的基本特征

(1)政治特征:重视传统、注重继承;政治和伦理结合;在治国方略上主张“德治”,以德为主,德刑相辅,强调为政以德;重“人治”;注重对人进行利导的礼治而不是对人实施纯粹强制的法治;和贵中庸;在天与人的关系上重于人事,虚于天命。

(2)伦理特征:强调“仁”和“礼”,“仁”是思想的内核。“仁”是主观道德修养,“礼”是客观制度规范。

(3)经济特征:认为人民的贫富与国家的治乱安危有很大的关系。同时提倡对财富欲望加以节制,要重义轻利。

(4)教育特征:孔子提出了“有教无类”的教育思想,他创办私学,开创了平民能够接受教育的新时代。先秦儒家除了重视礼、义、信等,还注重培养为政治国的能力,强调理论与实际的结合与统一。

例:有学者指出,春秋战国时期儒家所津津乐道的“先王之道”,根本无力解决当时诸侯争霸兼并战争连绵不断的现实问题,其“三代”说教被普遍认为“迂阔而不懂世事”。该学者在此强调的是,先秦儒学( )

A.意图复辟西周贵族政治

B.努力提高社会道德水平

C.未能顺应当时政治需要

D.推崇上古贤君治世之道

早期传统的儒者希望通过仪式与象征,来调整人们对秩序的信任和尊重,而稍后强调内在理性自觉的一流儒者又期待,内在的善良和同情之心能够挽救世民无视秩序所造成的社会危机。渐渐地,不仅是礼崩乐坏,过去被膜拜和供奉的象征已经不再有令人敬畏的权威,现实生存的需要与日益膨胀的欲望更使人趋向于实用与功利,要靠那几个祖宗的牌位是不成的。

2、中国古代自然哲学的建构:道家思想

(1)老子思想:

认识世界:

客观唯心主义:道是世界万物的本原(核心)

(否定天命观)

朴素辩证法:世界是相对的,事物具有向相反的方向转化的规律

改造世界:

无为而治:指不妄为,实质是反对严刑峻法和苛政

(后世封建王朝初建时常用的有效治国方案)

小国寡民:违背了时代发展的潮流和趋势

例:老子认为“无为无不为”,因为天地万物,都有一个独立不变,周行不殆的道理,用不着神道做主宰,更用不着人力去造作安排。该思想

A.源于对社会现实的反思

B.批判了诸子百家的思想

C.以复古崇礼为政治目标

D.否定了道法自然的主张

(2)庄子思想:

认识世界:

相对主义:世界是相对。

齐物论:事物的本质都是一样的

改造自我:

“逍遥”:采取一种旁观、超然的态度,顺应自然,精神自由

价值观:鄙视富贵利禄,痛恨“窃钩者诛,窃国者侯”的社会不公。

因任自然:宣传“天道”与“自然无为”

庄子说:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受(口授),可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存。”庄子意在说明( )

A.“道”是万物本源

B.“道”没有形状

C.应当“无为而治”

D.“道”十分神秘

3、古代中国集权思想的建构:法家思想

(1)代表人物:申不害、李悝、商鞅、韩非子、李斯

(2)思想主张:

治理观:“法”“术”“势”相结合

集权观:建立君主专制集权的国家

改革观:社会是发展的,政治必须改革

(世异则事异,事异则备变)

法治观:以法治国,厉行赏罚,奖励耕战

(实质:人治)

例:有先秦思想家认为“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调( )。

A: 君主无为而治 B: 强化血缘等级

C: 推行礼乐仁政 D: 实行严刑峻法

例:有学者指出,法家所主张的富国强兵的“霸道”,绝非漠视“顺乎民情”的“先王之道”,而是通过“政、令、刑、赏”有效地将民意、民情、民心凝聚为统一的“政治意志”。这反映出法家( )

A.“霸道”政策有利于统一的实现

B.“顺乎民情”推动社会发展进步

C.政治措施旨在保障民众的生活

D.否定“先王之道”实现富国强兵

(3)法家影响:

①适应了建立大一统专制国家的历史趋势,成为秦治理国家的指导思想,对秦的统一 、集权体制和制度建设起到了重大作用。

②汉代以来,其法治思想被吸收到儒学体系中,“ 外儒 内法”成为维护专制政权的工具。

③严刑峻法等主张,加强了对人民的控制,不利于社会矛盾的缓和。

4、古代中国实用主义的建构:墨家思想

(1)“兼爱”(核心):消除亲疏、贵贱的分别

墨子也把“兼爱”称为“仁”:

孔子的仁是以血缘关系为基础的,有等级差别的爱(“亲亲有术,尊贤有等”);

墨子主张的兼爱则是没有差距的爱(“爱人若爱其身”)。

(2)“非攻”、“尚贤”、尚同、节用

(3)价值观:注重“实学”讲求实际功利,重利轻义。

(4)认识论:以客观实践为认识的来源,以“三表”法为检验认识的标准。

(5)逻辑学:建立“类”“故”等中国最早的逻辑学术语,广泛应用类比推理和归纳推理。

(6)物理学:在力学 、光学 、声学等领域有所研究

例:战国时期,某一学派前期重视社会政治、伦理及认识论问题的探讨,关注现世战乱,在科学研究领域和逻辑学研究领域有重要贡献,主张人与人之间平等相爱。这一派别( )

A.具有强烈的实践精神

B.要求超然于社会之外

C.主张重建起礼乐制度

D.提出严刑峻法的理念

5、比较诸子百家思想主张的相似性与差异性

(1)相似性:诸子百家为重建社会秩序提出了不同的救世方案,体现出了对社会变革的不同态度,虽然提出的治国方案有异,但治理社会、安定人心的思想的思想倾向和恢复社会秩序的根本宗旨却异中有同,“天下大同”、“四海一家”“齐民平等”的共同思想理念对后世的学术、政治思想产生了深远的影响

例:春秋战国时期,孔子提出“克己复礼”,老子提出“无为而治”,墨子宣扬“兼爱非攻”,韩非主张“以法治国”,这些主张的着眼点都在于

A.宇宙时空

B.君主权力

C.社会秩序

D.个人价值

在治国理念上 儒家主张“仁政”“德治”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法;道家主张“无为而治”

在社会伦理观上 孟子主张“人无有不善”,而荀子、韩非子主张“人之性恶”;道家的告子认为“性无善无不善也”,后天的教育和环境影响人性的转变

在人与自然的关系上 荀子主张“制天命而用之”,人定胜天;而老子和庄子则主张顺应自然

在人生态度上 儒家主张积极入世,强调社会责任;道家则主张“逍遥”的人生态度,强调“超脱”;墨家提倡“非命”,即不从命;

在社会成员关系上 墨家主张“兼爱”“非攻”;儒家主张尊卑有序

(2)差异性:诸子百家代表着春秋战国是时期的各个阶级阶层或社会群体,思想主张的不同体现出了不同阶级阶层的社会诉求,其差异性具体表现在五个方面:

对思想文化:

1

是中国历史上的第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣

对文化传承:

2

奠定了中国思想文化发展的基础,成为中国传统文化的源头

对社会政治:

3

为统治阶级提供了治国理政的思想,对当时和后来的社会发展具有深远影响

6、百家争鸣的影响:

知识点四:科技与文学艺术

1、科技

①天文观测:留有世界上最早的日食、月食、太阳黑子及哈雷彗星的记录;

②天文著作:战国齐人甘德作《天文星占》、魏人石申作《天文》;合称《甘石星经》,我国最早天文学专著;

③编出世界上最早的星表——《石氏星表》;

④春秋战国:使用硫磺和硝石,为火药的发明奠定了基础。

⑤战国:出现最早的指南仪器——“司南”。

2、文学

(1)现实主义:《诗经》

①特点:四言为主,语言丰富,音节和谐,感染力强。

②地位:西周至春秋中期的诗歌,我国第一部诗歌总集。

(2)浪漫主义:楚辞

①特点:楚国方言,神话色彩,句式灵活,参差错落

②开创诗歌新体裁,开创浪漫主义风格,独领风骚

经济:1、由刀耕火种到铁犁牛耕(生产力的变革)

2、由奴隶主土地所有制到封建土地所有制或由土地公有到土地私有

(生产关系的变革)

3、由集体劳作到个体经营(经营方式)

4、由工商食官制度到独立手工业、商人诞生(行业大变化)

文化:1、由学在官府到学在民间

2、由和同的礼乐文化到诸子峰起,百家并作

政治:1、由血缘关系为基础宗法分封制到国王为中心的中央集权制

2、由世卿世禄的贵族政治到国王任命、军功授爵的官僚政治

3、由宗法贵族统治到地主阶级掌握军政大权

4、由血缘宗法社会到地缘政治社会

总结:春秋战国:“古今一大变革社会”——社会大分裂、大变革、大发展时期

1、社会分裂中统一的因素(经济、政治、思想、民族关系、民心)

2、社会变革中文明的传承(文字沿革、宗法观念、民族观念、传统文化)

3、秩序奔溃中阶层的分化(贵族衰落,平民兴起,“士阶层”崛起)

4、学术下移中文化的发展(文化繁荣、教育发展)

总结:春秋战国社会再认识

总结:先秦时期的阶段特征

总特征:先秦时期是中华文明的勃兴阶段

政治上:深受宗法血缘关系的影响,王位世袭制取代禅让制,到西周确立嫡长子继承制,最高统治者权力传承秩序逐步确立和完善,西周实行分封制,但最高执政集团尚未实现权力的高度集中;政治制度由贵族政治开始向官僚政治的转变。

经济上:农业耕作方式从刀耕火种和铁犁牛耕过渡,井田制瓦解,土地私有制出现,小农经济模式逐渐形成,手工业和商业出现并发展。

思想上:百家争鸣是社会变革在思想文化领域的反映,奠定了中国文化的基础。

春秋战国大变革

公元前770,周平王东迁洛邑,历史进入东周时代。

春秋(公元前770—公元前476)

自周平王东迁洛邑到周敬王卒,因鲁史《春秋》记录了这一阶段的历史而得名。

战国(公元前476—公元前221)

这一时期各国混战不休,故前人称之为战国。把“战国”作为时代名称,开始于西汉末年刘向汇编的《战国策》。

BC476

西周

春秋

战国

秦

春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣;春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣;春秋时犹宴会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣。邦无定交、士无定主,此皆变于一百三十年之间。

——顾炎武《日知录·周末风俗》

变化:伦理道德、宗法制度、社会风俗、外交礼仪、战争规则……

知识点:春秋战国之变

知识点一 从青铜时代到铁器时代

1、农业技术 :铁农具和牛耕推广,铁犁牛耕形成。

(1)铁犁:新式农具,社会生产力显著提高

(2)牛耕:人力到畜力,农用动力史上的革命

“孔子的学生冉伯牛名耕、司马耕字子牛,晋国有力士名牛子耕。”

——樊树志《国史概要》

例:据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况右图。据此可知,战国以前

A.铁制农具得到普遍使用

B.新疆地区与中原联系紧密

C.我国的冶铁技术已经相当普及

D.铁器分布可反映社会发展程度

例:《管子》一书中记载,春秋时期齐国已用铁农具耕种土地。但据考古发现,在长江流域春秋晚期吴国墓葬中发现的农具和手工业工具,均为青铜制造。在中原地区洛阳王城、郑州碧沙岗和山西侯马等地春秋中晚期以至战国之际的遗址中,还普遍存在石、骨、蚌器的生产工具。由此可见春秋时期

A.长江流域的经济发展水平已超过中原地区

B.中国经济重心仍在关中平原

C.中原地区的战乱严重影响了该地经济发展

D.铁制工具仍然没有普遍使用

2、耕作方法:垄作法

战国时由我国古代人民创造,通过耕作方式的发展和改进,人们生活也由频繁迁徙寻找新的肥沃土地到定居固定从事农业。

例:春秋战国时期我国劳动人民采用的垄作法,是当时世界上先进的耕作方法。高田低作,低田高作,是一种因地制宜的主要耕作方法。这里的“先进”不包括( )

A.有利于抗旱保墒

B.有利于增产肥田

C.有利于通风透光

D.有利于排水防涝

3、新土地制度的形成:封建土地私有制

(2)春秋齐国管仲“相地而衰征”

(3)春秋鲁国“初税亩”:按亩纳税。

(4)战国秦商鞅变法,以法律的形式确立封建土地私有制。

(地主所有、国家所有、农民(自耕农)所有)

【概念阐释】“相地而衰征”

春秋时期,齐国管仲改革时实行的一种新的土地租税制度。其内容包括:“均地分力”,即按劳动力平均分配全部耕地(包括公田);“与之分货”,即在“均地分力”基础上实行按产量分成的实物地租制。它标志着劳役地租已转化为实物地租,顺应了历史发展的潮流,加速了封建制度的形成。

(1)原因:

铁农具的出现和牛耕的推广,增加了公社农民在“私田”

上劳动的兴趣,乃至于多开私田并隐匿其收入,与此同时耕作“公田”的积极性下降,以至于荒芜不治。

————张帆《中国古代简史》

4、新的农业模式:精耕细作的小农经济

(1)含义:以家庭为生产、生活单位,农业和家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家基本生活的需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

【概念阐释】自然经济

自然经济,与商品经济相对,指生产的目的是为了直接满足生产者个人或经济单位的需要,而不是为了交换的经济形式。这种自给自足的经济,没有商品交换,是私有制经济的一种表现,是社会生产力水平低下和社会分工不发达的产物。该种经济形态农业与手工业紧密结合,典型的男耕女织,其占统治地位的持续时间涵盖原始社会、封建社会以及早期的资本主义社会与半殖民半封建社会。与商品经济对立,随着商品经济特别是资本主义经济发展逐步解体。

(2)小农经济的特点:

①组织方式:家庭为单位,男耕女织;分散性

②经营方法:精耕细作,小农户个体经营;

③主要内容:以种植业为主,家畜饲养业为辅;

④经济类型:自给自足的自然经济;封闭性。

⑤落后性、脆弱性

例:《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说,一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )。

A: 促进了个体小农经济的形成

B: 抑制了手工业和商业的发展

C: 导致畜力与铁制农具的使用

D: 阻碍了大土地所有制的成长

例:现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期

A.生铁铸造由魏国独断经营 B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品 D.铁制农具最早出现于河南辉县

(1)耕作方式的发展:铁农具的使用和牛耕的推广是精耕细作技术发展的基础,出现于春秋战国时期,经不断完善而为后世所沿用。

(2)耕作技术的进步:耕作方法、田间管理系统完整,提高单位面积产量,提高土地利用率,是精耕细作技术体系的总目标。

(3)农业环境的改善:重视农田灌溉,改善土壤环境,使农业收成不再完全取决于天气的好坏。

(4)农业生产经验的总结:重视农时,总结推广农业生产经验。

【概念阐释】精耕细作

精耕细作是指在一定面积的土地上,投入较多的生产资料和劳动力,采用先进的技术措施进行细致的耕作,以提高单位面积产量。它指的是传统农业的综合技术体系,是中国传统农业的主要特色,也是中国古代农业长期居于世界领先地位的关键因素。它萌芽于夏商周,战国秦汉魏晋南北朝是技术形成期,隋唐宋辽夏金元是扩展期,明清是深入发展期。在当前知识经济时代,推广应用现代科技是发展优质、高产、高效农业的关键。

考点:精耕细作在古代农业发展中的表现

(1)政治上:小农经济是秦汉专制主义中央集权制度形成的根源,而中央集权制度又是小农经济的重要保障。

(2)经济上:小农经济“自给自足”的特点及脆弱性是“重农抑商”政策和“海禁闭关”政策的根源。

(3)科技文化:小农经济的发展促进了与之相关的科技发展。同时,小农经济发展的缓慢性阻碍了古代中国科技的突破;文学作品反映了小农经济条件下人们的理想和憧憬。

(4)民族心理与家庭伦理:小农经济下的中国农民既有吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足;它导致了“重男轻女”“安土重迁”思想观念的产生,也铸就了中国古代注重孝道、重视邻里与家庭和睦的观念。

考点:古代中国小农经济的影响

5、新的水利工程:战国时,秦国李冰主持修建都江堰和郑国主持修建郑国渠

例:中国从春秋末期开始出现大型水利工程,至战国出现了兴建大型水利工程的高潮。这一现象出现的主要原因

A.铁制工具的使用

B.旱涝灾难的频发

C.水利技术的提高

D.小农经济的发展

6、手工业和商业新发展

(1)手工业形态:工商食官打破,出现私营商业和私营手工业、家庭手工业;

①官营手工业:政府直接经营,进行集中的大作坊生产;生产不计成本,产品大多精美;产品不投放市场,主要满足官府和军队使用;冶金、制瓷、纺织等行业在世界上保持领先地位。

②民间手工业:民间私人经营;产品在市场流通;主要生产供民间消费的产品。

③家庭手工业:是农户的副业,产品主要用于缴纳赋税和家庭消费,剩余部分作为商品出卖。

例:历史学家王家范说:中国古代手工业的三种基本形态的分布态势,极像哑铃,两头粗壮,中间细长。“细长” 者在这种“分布态势” 中应为

A.官营手工业

B.家庭手工业

C.民营手工业

D.工场手工业

①冶铸业:铸铁柔化处理技术;金银错技术

②漆工艺:夹纻技术

③手工业专著:《考工记》,中国春秋战国时期记述官营手工业各工种规范和制造工艺的文献

(2)手工业成就:

(3)商业发展:工商食官制度走向瓦解

①春秋战国时 ,官府控制商业的局面被打破 ,出现了巨商(范蠡、吕不韦)和商业中心(临淄、邯郸、郢)。

②私商逐渐取代官商成为商人的主体 ,商人的社会地位提高。

③有的城市出现了称作“ 市井 ”的商业区。

④金属铸币大量出现 ,货币流通广泛。

例:据《史记》记载:孔子的弟子子贡,在卫国经商有方,成为著名的大商人,遂携束帛重礼去拜访诸侯,所到之处,诸侯与之只行宾主之礼,不行君臣之礼。出现这一现象反映了当时( )

A.宗法分封制逐渐趋向瓦解

B.官府控制商业的局面被打破

C.新兴地主阶级的发展壮大

D.儒家思想受到统治者的推崇

(4)商业政策:重农抑商政策

①含义:重视农业,限制或打击商业和手工业发展的经济思想或政策。开始于商鞅变法,后被历代专制王朝沿用。

②目的:维护封建专制主义国家政权的经济基础。

③抑商措施

a.限制商人的政治权利与社会地位,堵其仕途 。

b.限制民营商业的范围,重要行业实行专卖制度。

c.设关卡、课以重税 。

d.制定歧视商人的规定 。

例:管仲在齐国推行了“官山海”政策,通过垄断制盐业和冶铁业的运营,沉重打击了齐国的私营盐铁业,使盐铁业重新回到“工商食官”状态。这种做法的主要影响是

A.恢复西周的“工商食官”政策

B.推动重农抑商政策出现

C.促进经济国有化政策的产生

D.促进官营手工业的产生

知识点二 诸侯争霸与政治变革

天下有道,则礼乐征伐自天子出(西周)

天下无道,则礼乐征伐自诸侯出(春秋)

天下无道,则礼乐征伐自大夫出(战国)

例:春秋时期,一些诸侯国不再把新得到的土地分给贵族作为封地,直接派行政官员去管理。该现象说明当时( )。

A: 血缘宗族性组织体系逐渐解体

B: 土地制度变革

C: 周天子与诸侯之间的关系缓和

D: 郡县制度确立

例:公元前720年,周平王去世,即位的桓王遵从其遗愿,将大权交给西虢公,心怀不满的郑庄王既不为平王奔丧,也不朝贺新王登基,却命人侵人王室疆土,抢夺已成熟的庄稼,从此“周郑交恶”。该状况反映出

A.天子权力开始削弱 B.宗法制遭到破坏

C.贵族政治彻底瓦解 D.分封制受到冲击

政治特点:

春秋战国政治秩序动荡,分封制、宗法制、礼乐制逐渐瓦解崩溃,政治权力下移。

秦:商鞅改革

赵:公仲连改革

魏:李悝改革

齐:邹忌改革

韩:申不害改革

楚:吴起改革

1、各国变法背景

(1)井田制瓦解,新的土地制度推动地主阶级形成,要求变革,谋求权力;

(2)分封宗法瓦解,礼崩乐坏,诸侯争霸;

2、各国变法目的:富国强兵

3、主要变法活动

①魏国的李悝变法

②楚国的吴起变法

③秦国的商鞅变法

5、变法影响:

(1)调动生产积极性,推动封建经济发展;

(2)打击贵族世袭特权,加强新兴地主的中央集权;

(3)重用人才风气,推动百家争鸣局面的发展

4、变法内容:

(1)经济上:随着生产力的发展,各国变法都通过不同方式承认土地私有制的存在以促进小农经济的发展。

(2)政治上:随着新兴地主阶级崛起,要求进行改革以 获得权利,故改革使原有的奴隶主旧贵族势力遭到打击,逐步确立新兴地主阶级的统治地位。

(3)思想上:春秋战国时期,思想活跃,以提倡改革、严刑峻法而著称的法家思想发展突出,既体现了当时统治者称霸的愿望,也体现了新兴地主阶级从维护自身利益要求。

例:战国时期,诸侯国先后推行“授田制”,不再把土地分封给卿大夫贵族,而是直接分配给奴隶和农民耕种,或赏给有军功的贵族。这一制度有利于( )

A.推广精耕细作

B.推动社会转型

C.抑制土地兼并

D.改变地租形式

1.时代背景:中国历史上大动荡、大变革的时期,社会经济、政治、军事、文化等方面发生了根本性变化。

(1)经济:

①铁器的使用和牛耕的推广,社会生产力极大发展。

②井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐步确立,自耕农和新兴地主出现。

(2)政治:

①新兴地主阶级要求进行社会变革,建立地主阶级政权。

②各国为富国强兵而纷纷变法。

(3)军事:兼并战争十分频繁。

(4)文化:私人讲学风气兴起,思想文化出现百家争鸣的局面,其中法家学说成为各国变法改革的思想理论武器。

考点:商鞅变法

2.内容:

井田

重农抑商

(2)军事: ,实行按军功授爵的二十等爵制,鼓励贵族建立军功。

奖励军功

(4)文化:“燔诗书而明法令”。

①烧毁不符合新兴地主利益的儒家和其他学派的诗书。

②推行 。

(5)移风易俗:禁止父子及成年兄弟同居一室;强制推行一夫一妻小家庭政策。

秦律

4.影响:

中央集权

土地私有制

战斗力

轻罪重罚

从法律上

知识点三 士的崛起与百家争鸣

1、古代中国道德学说的建构:儒家思想

①认识世界:A、敬鬼神而远之;关注社会人生;体现人文精神

(是一种积极人世的价值取向)

B、人性观:性相近

(1)孔子思想的成就

②改造世界:

A、“仁”:有差别的爱。内在规范,调整人际关系;稳定社会秩序。

(由血缘之情层次向外扩散;孝悌;忠恕”)

B、“礼”,外在规范,维护、重建等级秩序;

(克己复礼;正名)

C、政治思想:为政以德,“德治”

(民本思想:反对苛政和任意刑杀)

D、中庸:和而不同(仁和礼的调和)

③教育成果

教育思想:开创私学,打破“学在官府”的局面;主张有教无类,因材施教……

⑤研究思想:述而不作,信而好古

④整理西周文献:《六经》

例:《论语》中,孔子门徒在社会问题和哲学问题上多有分歧;孔子死后,“儒分为八”。这反映出当时儒学的特征是( )

A.思想内涵的丰富性

B.核心理念的多样性

C.治国措施的深刻性

D.传播阶层的广泛性

例:章学诚主张“六经皆史”,郝经主张“六经皆道”,马一浮认为“六经皆艺”,钱钟书则认为“六经皆诗”。这表明他们( )

A.均视六经为学术研究的大经大法 B.争夺经典诠释权以控制主流思想

C.周于治学应重思想或学术的偏见 D.认为六经孕育中国文化基本精神

(2)孟子思想的成就

①认识世界:A、人性观:性本善(四端说)

②改造世界:

A、“仁政”,以德服人,争取民心

B、施行先王之道,王道(教化)

C、民本思想:民贵君轻;

D、人生观:三不移;浩然之气;

E、义利观:先义后利,舍生取义

例:面对战国时期社会秩序的重建,某思想家把希望寄托在发自每个人内在心性的,具有善良、忍让、尊敬、畏惧的良知良能上。为此,该思想家主张( )

A.知行合一

B.施政用“仁义”和“王道”

C.实行仁政

D.以“兼爱”消除亲疏、贵贱

例:“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

(3)荀子思想的成就

①认识世界:

A、人性观:性恶论

B、朴素唯物论(天行有常;制天命而用之)

②改造世界:

A、仁义为先,礼法并用,王霸兼施

B、民本思想:“君舟民水”

③评价:

A、被视为儒学的异端。

B、突破早期儒者的理想主义与精神主义,凸显实用主义;

例:在治国思想方面,子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”而荀子则认为:“治之经,礼与刑,君子以修百姓宁。”材料主要反映了( )

A.荀子成为儒法思想的集大成

B.从德治角度完整论述君民关系

C.体现以德治国、以礼育民思

D.儒家思想中法治对礼治的充实

5、先秦儒学的基本特征

(1)政治特征:重视传统、注重继承;政治和伦理结合;在治国方略上主张“德治”,以德为主,德刑相辅,强调为政以德;重“人治”;注重对人进行利导的礼治而不是对人实施纯粹强制的法治;和贵中庸;在天与人的关系上重于人事,虚于天命。

(2)伦理特征:强调“仁”和“礼”,“仁”是思想的内核。“仁”是主观道德修养,“礼”是客观制度规范。

(3)经济特征:认为人民的贫富与国家的治乱安危有很大的关系。同时提倡对财富欲望加以节制,要重义轻利。

(4)教育特征:孔子提出了“有教无类”的教育思想,他创办私学,开创了平民能够接受教育的新时代。先秦儒家除了重视礼、义、信等,还注重培养为政治国的能力,强调理论与实际的结合与统一。

例:有学者指出,春秋战国时期儒家所津津乐道的“先王之道”,根本无力解决当时诸侯争霸兼并战争连绵不断的现实问题,其“三代”说教被普遍认为“迂阔而不懂世事”。该学者在此强调的是,先秦儒学( )

A.意图复辟西周贵族政治

B.努力提高社会道德水平

C.未能顺应当时政治需要

D.推崇上古贤君治世之道

早期传统的儒者希望通过仪式与象征,来调整人们对秩序的信任和尊重,而稍后强调内在理性自觉的一流儒者又期待,内在的善良和同情之心能够挽救世民无视秩序所造成的社会危机。渐渐地,不仅是礼崩乐坏,过去被膜拜和供奉的象征已经不再有令人敬畏的权威,现实生存的需要与日益膨胀的欲望更使人趋向于实用与功利,要靠那几个祖宗的牌位是不成的。

2、中国古代自然哲学的建构:道家思想

(1)老子思想:

认识世界:

客观唯心主义:道是世界万物的本原(核心)

(否定天命观)

朴素辩证法:世界是相对的,事物具有向相反的方向转化的规律

改造世界:

无为而治:指不妄为,实质是反对严刑峻法和苛政

(后世封建王朝初建时常用的有效治国方案)

小国寡民:违背了时代发展的潮流和趋势

例:老子认为“无为无不为”,因为天地万物,都有一个独立不变,周行不殆的道理,用不着神道做主宰,更用不着人力去造作安排。该思想

A.源于对社会现实的反思

B.批判了诸子百家的思想

C.以复古崇礼为政治目标

D.否定了道法自然的主张

(2)庄子思想:

认识世界:

相对主义:世界是相对。

齐物论:事物的本质都是一样的

改造自我:

“逍遥”:采取一种旁观、超然的态度,顺应自然,精神自由

价值观:鄙视富贵利禄,痛恨“窃钩者诛,窃国者侯”的社会不公。

因任自然:宣传“天道”与“自然无为”

庄子说:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受(口授),可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存。”庄子意在说明( )

A.“道”是万物本源

B.“道”没有形状

C.应当“无为而治”

D.“道”十分神秘

3、古代中国集权思想的建构:法家思想

(1)代表人物:申不害、李悝、商鞅、韩非子、李斯

(2)思想主张:

治理观:“法”“术”“势”相结合

集权观:建立君主专制集权的国家

改革观:社会是发展的,政治必须改革

(世异则事异,事异则备变)

法治观:以法治国,厉行赏罚,奖励耕战

(实质:人治)

例:有先秦思想家认为“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调( )。

A: 君主无为而治 B: 强化血缘等级

C: 推行礼乐仁政 D: 实行严刑峻法

例:有学者指出,法家所主张的富国强兵的“霸道”,绝非漠视“顺乎民情”的“先王之道”,而是通过“政、令、刑、赏”有效地将民意、民情、民心凝聚为统一的“政治意志”。这反映出法家( )

A.“霸道”政策有利于统一的实现

B.“顺乎民情”推动社会发展进步

C.政治措施旨在保障民众的生活

D.否定“先王之道”实现富国强兵

(3)法家影响:

①适应了建立大一统专制国家的历史趋势,成为秦治理国家的指导思想,对秦的统一 、集权体制和制度建设起到了重大作用。

②汉代以来,其法治思想被吸收到儒学体系中,“ 外儒 内法”成为维护专制政权的工具。

③严刑峻法等主张,加强了对人民的控制,不利于社会矛盾的缓和。

4、古代中国实用主义的建构:墨家思想

(1)“兼爱”(核心):消除亲疏、贵贱的分别

墨子也把“兼爱”称为“仁”:

孔子的仁是以血缘关系为基础的,有等级差别的爱(“亲亲有术,尊贤有等”);

墨子主张的兼爱则是没有差距的爱(“爱人若爱其身”)。

(2)“非攻”、“尚贤”、尚同、节用

(3)价值观:注重“实学”讲求实际功利,重利轻义。

(4)认识论:以客观实践为认识的来源,以“三表”法为检验认识的标准。

(5)逻辑学:建立“类”“故”等中国最早的逻辑学术语,广泛应用类比推理和归纳推理。

(6)物理学:在力学 、光学 、声学等领域有所研究

例:战国时期,某一学派前期重视社会政治、伦理及认识论问题的探讨,关注现世战乱,在科学研究领域和逻辑学研究领域有重要贡献,主张人与人之间平等相爱。这一派别( )

A.具有强烈的实践精神

B.要求超然于社会之外

C.主张重建起礼乐制度

D.提出严刑峻法的理念

5、比较诸子百家思想主张的相似性与差异性

(1)相似性:诸子百家为重建社会秩序提出了不同的救世方案,体现出了对社会变革的不同态度,虽然提出的治国方案有异,但治理社会、安定人心的思想的思想倾向和恢复社会秩序的根本宗旨却异中有同,“天下大同”、“四海一家”“齐民平等”的共同思想理念对后世的学术、政治思想产生了深远的影响

例:春秋战国时期,孔子提出“克己复礼”,老子提出“无为而治”,墨子宣扬“兼爱非攻”,韩非主张“以法治国”,这些主张的着眼点都在于

A.宇宙时空

B.君主权力

C.社会秩序

D.个人价值

在治国理念上 儒家主张“仁政”“德治”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法;道家主张“无为而治”

在社会伦理观上 孟子主张“人无有不善”,而荀子、韩非子主张“人之性恶”;道家的告子认为“性无善无不善也”,后天的教育和环境影响人性的转变

在人与自然的关系上 荀子主张“制天命而用之”,人定胜天;而老子和庄子则主张顺应自然

在人生态度上 儒家主张积极入世,强调社会责任;道家则主张“逍遥”的人生态度,强调“超脱”;墨家提倡“非命”,即不从命;

在社会成员关系上 墨家主张“兼爱”“非攻”;儒家主张尊卑有序

(2)差异性:诸子百家代表着春秋战国是时期的各个阶级阶层或社会群体,思想主张的不同体现出了不同阶级阶层的社会诉求,其差异性具体表现在五个方面:

对思想文化:

1

是中国历史上的第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣

对文化传承:

2

奠定了中国思想文化发展的基础,成为中国传统文化的源头

对社会政治:

3

为统治阶级提供了治国理政的思想,对当时和后来的社会发展具有深远影响

6、百家争鸣的影响:

知识点四:科技与文学艺术

1、科技

①天文观测:留有世界上最早的日食、月食、太阳黑子及哈雷彗星的记录;

②天文著作:战国齐人甘德作《天文星占》、魏人石申作《天文》;合称《甘石星经》,我国最早天文学专著;

③编出世界上最早的星表——《石氏星表》;

④春秋战国:使用硫磺和硝石,为火药的发明奠定了基础。

⑤战国:出现最早的指南仪器——“司南”。

2、文学

(1)现实主义:《诗经》

①特点:四言为主,语言丰富,音节和谐,感染力强。

②地位:西周至春秋中期的诗歌,我国第一部诗歌总集。

(2)浪漫主义:楚辞

①特点:楚国方言,神话色彩,句式灵活,参差错落

②开创诗歌新体裁,开创浪漫主义风格,独领风骚

经济:1、由刀耕火种到铁犁牛耕(生产力的变革)

2、由奴隶主土地所有制到封建土地所有制或由土地公有到土地私有

(生产关系的变革)

3、由集体劳作到个体经营(经营方式)

4、由工商食官制度到独立手工业、商人诞生(行业大变化)

文化:1、由学在官府到学在民间

2、由和同的礼乐文化到诸子峰起,百家并作

政治:1、由血缘关系为基础宗法分封制到国王为中心的中央集权制

2、由世卿世禄的贵族政治到国王任命、军功授爵的官僚政治

3、由宗法贵族统治到地主阶级掌握军政大权

4、由血缘宗法社会到地缘政治社会

总结:春秋战国:“古今一大变革社会”——社会大分裂、大变革、大发展时期

1、社会分裂中统一的因素(经济、政治、思想、民族关系、民心)

2、社会变革中文明的传承(文字沿革、宗法观念、民族观念、传统文化)

3、秩序奔溃中阶层的分化(贵族衰落,平民兴起,“士阶层”崛起)

4、学术下移中文化的发展(文化繁荣、教育发展)

总结:春秋战国社会再认识

总结:先秦时期的阶段特征

总特征:先秦时期是中华文明的勃兴阶段

政治上:深受宗法血缘关系的影响,王位世袭制取代禅让制,到西周确立嫡长子继承制,最高统治者权力传承秩序逐步确立和完善,西周实行分封制,但最高执政集团尚未实现权力的高度集中;政治制度由贵族政治开始向官僚政治的转变。

经济上:农业耕作方式从刀耕火种和铁犁牛耕过渡,井田制瓦解,土地私有制出现,小农经济模式逐渐形成,手工业和商业出现并发展。

思想上:百家争鸣是社会变革在思想文化领域的反映,奠定了中国文化的基础。

同课章节目录