【备考2023】魏晋风度下的社会过渡 一轮复习课件(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】魏晋风度下的社会过渡 一轮复习课件(42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-11 16:18:44 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

魏晋风度下的社会过渡

知识点一:魏晋南北朝演变

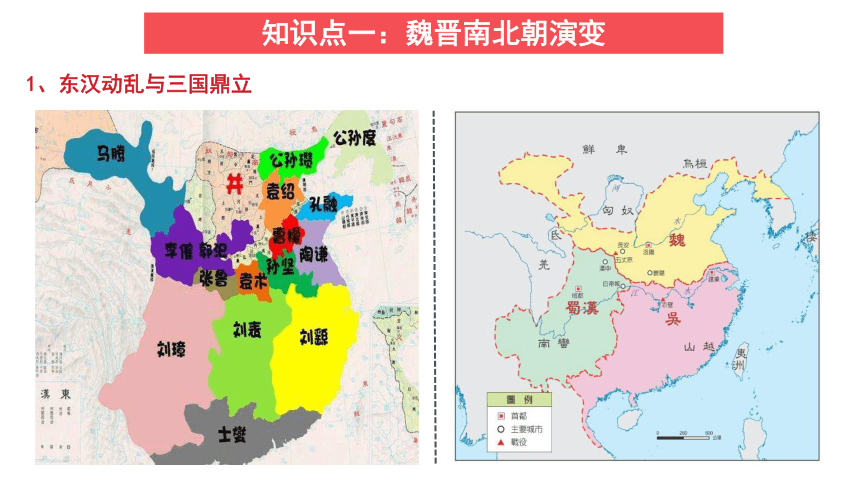

1、东汉动乱与三国鼎立

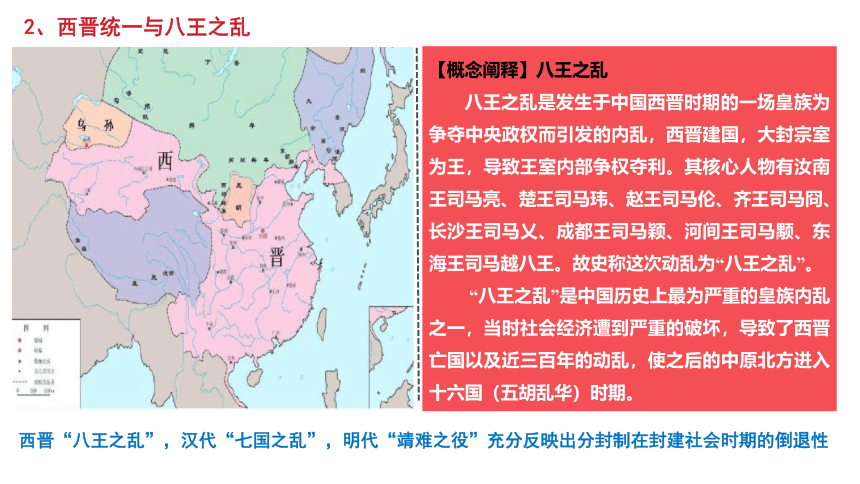

2、西晋统一与八王之乱

【概念阐释】八王之乱

八王之乱是发生于中国西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,西晋建国,大封宗室为王,导致王室内部争权夺利。其核心人物有汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马冏、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越八王。故史称这次动乱为“八王之乱”。

“八王之乱”是中国历史上最为严重的皇族内乱之一,当时社会经济遭到严重的破坏,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,使之后的中原北方进入十六国(五胡乱华)时期。

西晋“八王之乱”,汉代“七国之乱”,明代“靖难之役”充分反映出分封制在封建社会时期的倒退性

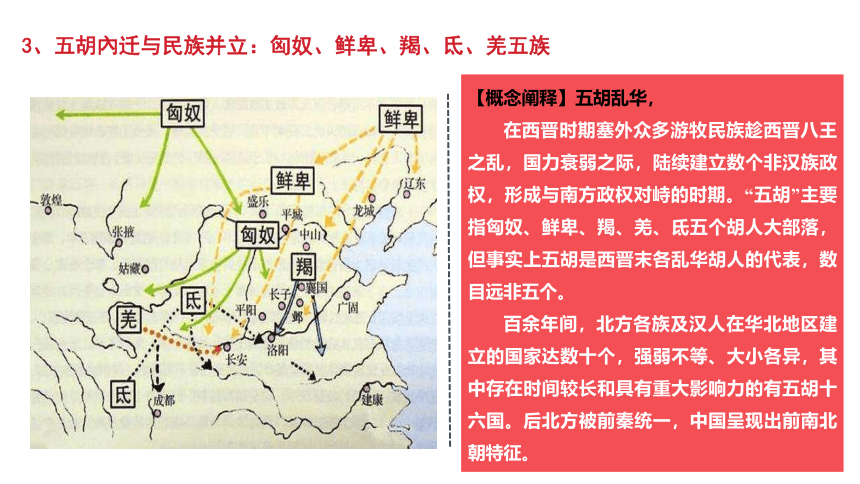

3、五胡內迁与民族并立:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五族

【概念阐释】五胡乱华,

在西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方政权对峙的时期。“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落,但事实上五胡是西晋末各乱华胡人的代表,数目远非五个。

百余年间,北方各族及汉人在华北地区建立的国家达数十个,强弱不等、大小各异,其中存在时间较长和具有重大影响力的有五胡十六国。后北方被前秦统一,中国呈现出前南北朝特征。

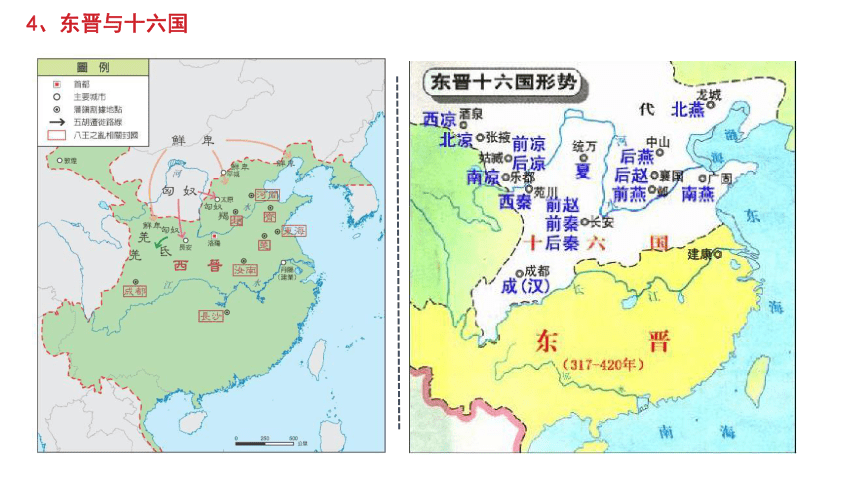

4、东晋与十六国

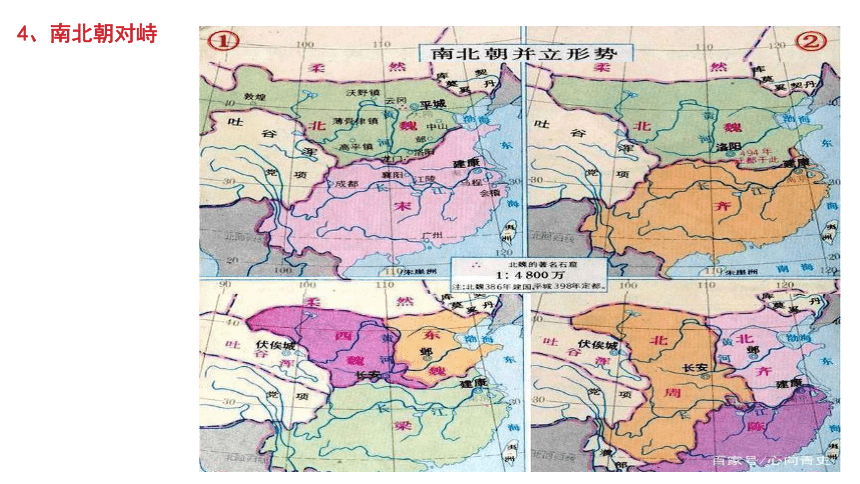

4、南北朝对峙

北 朝

南 朝

隋

东魏

北魏

西魏

北齐

北周

梁

陈

齐

宋

东晋

西晋

五胡十六国

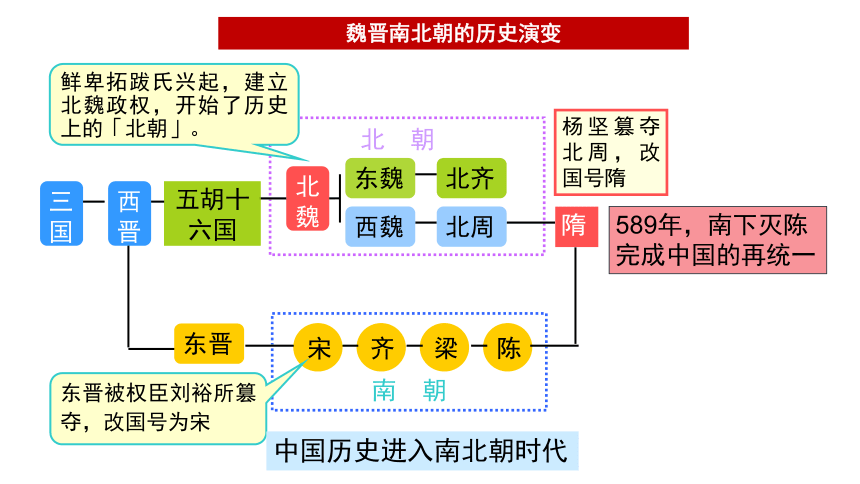

东晋被权臣刘裕所篡夺,改国号为宋

鲜卑拓跋氏兴起,建立北魏政权,开始了历史上的「北朝」。

杨坚篡夺北周,改国号隋

中国历史进入南北朝时代

三国

589年,南下灭陈

完成中国的再统一

魏晋南北朝的历史演变

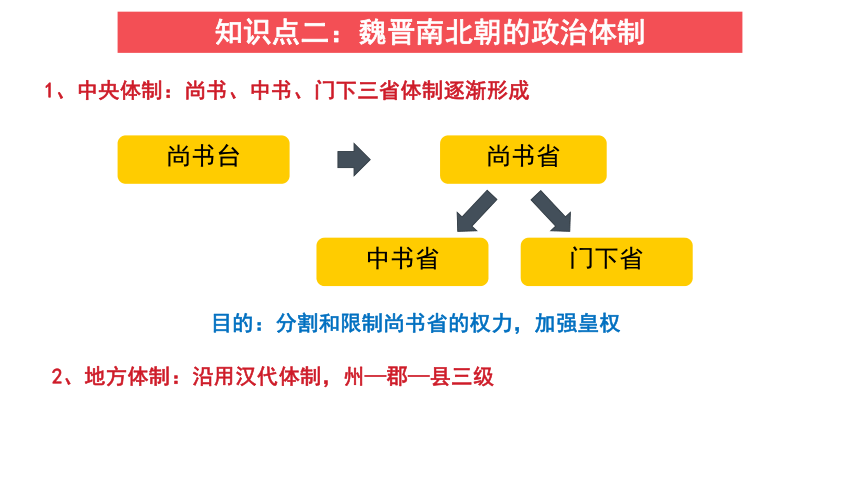

知识点二:魏晋南北朝的政治体制

1、中央体制:尚书、中书、门下三省体制逐渐形成

尚书台

尚书省

中书省

门下省

目的:分割和限制尚书省的权力,加强皇权

2、地方体制:沿用汉代体制,州—郡—县三级

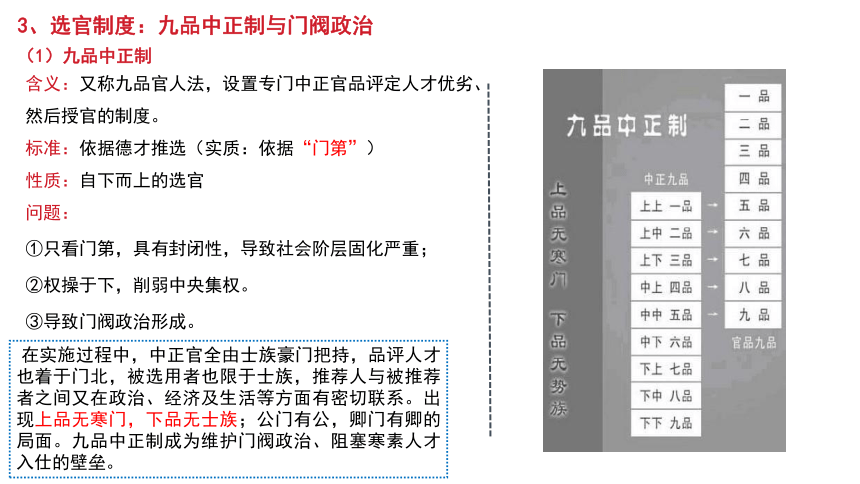

3、选官制度:九品中正制与门阀政治

(1)九品中正制

在实施过程中,中正官全由士族豪门把持,品评人才也着于门北,被选用者也限于士族,推荐人与被推荐者之间又在政治、经济及生活等方面有密切联系。出现上品无寒门,下品无士族;公门有公,卿门有卿的局面。九品中正制成为维护门阀政治、阻塞寒素人才入仕的壁垒。

含义:又称九品官人法,设置专门中正官品评定人才优劣、然后授官的制度。

标准:依据德才推选(实质:依据“门第”)

性质:自下而上的选官

问题:

①只看门第,具有封闭性,导致社会阶层固化严重;

②权操于下,削弱中央集权。

③导致门阀政治形成。

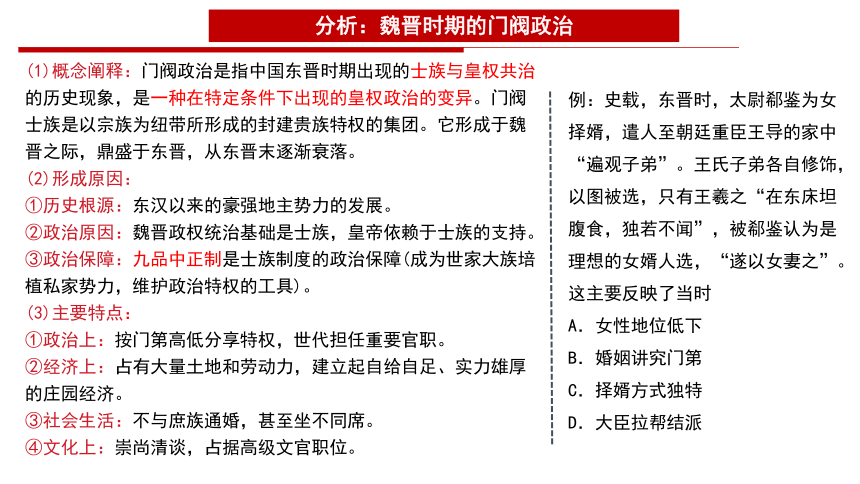

(1)概念阐释:门阀政治是指中国东晋时期出现的士族与皇权共治的历史现象,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变异。门阀士族是以宗族为纽带所形成的封建贵族特权的集团。它形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末逐渐衰落。

(2)形成原因:

①历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展。

②政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

③政治保障:九品中正制是士族制度的政治保障(成为世家大族培植私家势力,维护政治特权的工具)。

(3)主要特点:

①政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

②经济上:占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

③社会生活:不与庶族通婚,甚至坐不同席。

④文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

分析:魏晋时期的门阀政治

例:史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。这主要反映了当时

A.女性地位低下

B.婚姻讲究门第

C.择婿方式独特

D.大臣拉帮结派

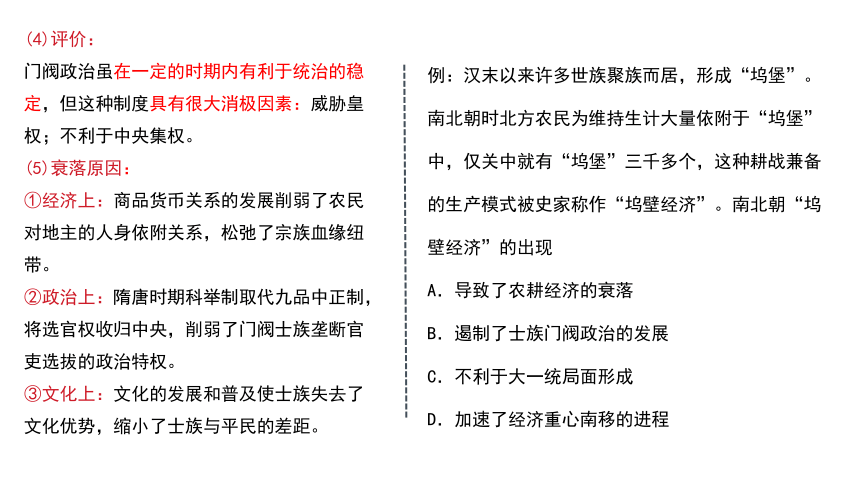

(4)评价:

门阀政治虽在一定的时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极因素:威胁皇权;不利于中央集权。

(5)衰落原因:

①经济上:商品货币关系的发展削弱了农民对地主的人身依附关系,松弛了宗族血缘纽带。

②政治上:隋唐时期科举制取代九品中正制,将选官权收归中央,削弱了门阀士族垄断官吏选拔的政治特权。

③文化上:文化的发展和普及使士族失去了文化优势,缩小了士族与平民的差距。

例:汉末以来许多世族聚族而居,形成“坞堡”。南北朝时北方农民为维持生计大量依附于“坞堡”中,仅关中就有“坞堡”三千多个,这种耕战兼备的生产模式被史家称作“坞壁经济”。南北朝“坞壁经济”的出现

A.导致了农耕经济的衰落

B.遏制了士族门阀政治的发展

C.不利于大一统局面形成

D.加速了经济重心南移的进程

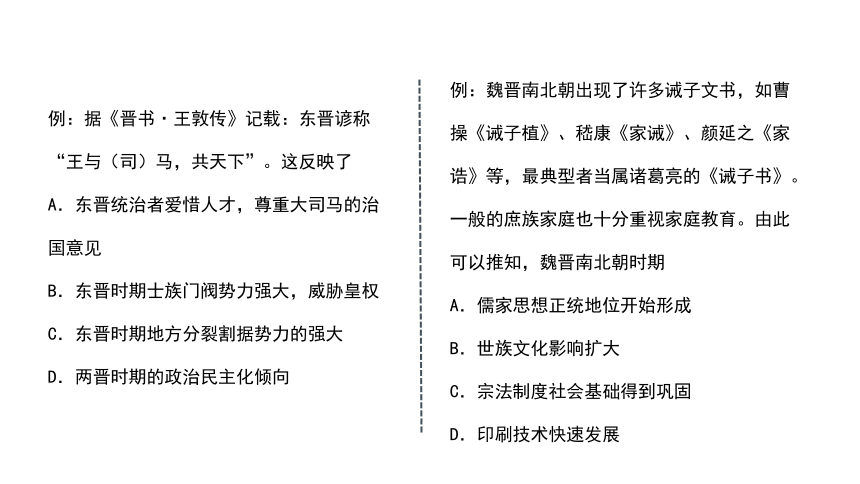

例:据《晋书·王敦传》记载:东晋谚称“王与(司)马,共天下”。这反映了

A.东晋统治者爱惜人才,尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大,威胁皇权

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

例:魏晋南北朝出现了许多诫子文书,如曹操《诫子植》、嵇康《家诫》、颜延之《家诰》等,最典型者当属诸葛亮的《诫子书》。一般的庶族家庭也十分重视家庭教育。由此可以推知,魏晋南北朝时期

A.儒家思想正统地位开始形成

B.世族文化影响扩大

C.宗法制度社会基础得到巩固

D.印刷技术快速发展

4、汉化改革:北魏孝文帝改革

(1)改革背景

①北魏统一黄河流域,稳定北方;

②社会矛盾尖锐(阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾);

③鲜卑族经济文化相对落后;

④民族融合趋势加强;

⑤早期改革奠定基础;

⑥冯太后孝文帝的推动;

【概念阐释】民族融合

指民族间的自然融合,是各民族经济、文化以及生活方式相互沟通交流的结果。是中国历史上的一种进步的和经常的历史现象,是多民族国家由分裂走向统一的必然趋势。

政治措施:①整顿吏治,实行俸禄制

(2)改革措施

贪污成风

固定任期

官员自筹

严惩腐败

政绩考核

俸禄制

意义:改善吏治,缓和矛盾,减轻人民负担,巩固政权

政治措施:②加强地方控制,设立三长制

北魏中央

三长

农民

党长

里长

领长

州郡

意义:

A.使很多农民成为国家直接掌握的编户,有利于国家对人民的有效控制

B.从中央到基层的行政体制得以完善,强化了中央集权

C.便于赋税的征收,徭役的征派,保证了兵源

例:北魏孝文帝在设立三长制的诏令中提到:“自昔以来,诸州户口籍贯不实,包藏隐漏,废公罔私。富强者并兼有余,贫弱者糊口不足。赋税齐等,无轻重之殊。力役同科,无众寡之别”。这说明三长制推行的目的是

A.打击豪强势力 B.促进人口增加

C.缩小贫富差距 D.加速汉化进程

①原因:平城经济落后、保守势力强,不适应发展

②直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本目的:加强对中原地区的控制

政治措施:③推进汉化,迁都洛阳

例:成书于5世纪的《洛阳伽蓝记》记载:“自晋宋以来号洛阳为荒土。昨至洛阳,衣冠士族并在中原,礼义富庶,人物殷阜。”此段文字反映了

A.隋朝时洛阳商业盛极一时

B.南朝统治下的洛阳经济恢复

C.门阀世族在中原得到发展

D.孝文帝迁都洛阳后促进繁荣

A.原因:长期战乱,百姓流亡,土地荒芜

B.措施:颁布均田令,把国家控制的土地分给农民;

农民领种土地:露田(无主荒地,身死还田);桑田(已耕土地,子孙相继)

地主土地不变:一定程度上保护地主土地私有制

官员获得公田:构成俸禄收入的一部分

C.影响:抑制土地兼并,缓和地方矛盾

利于国家税收,恢复经济发展

经济措施:①均田制

例:据《通考》载,孝文帝颁行均田令,“令有盈者无受无还,不足者受种如法;盈者得卖其盈,不足者得买所不足;不得卖其分,亦不得买过所足。是令其从便买卖,以合均给之数,则又非强夺之以为公田,而授无田之人。”这反映出北魏均田制的基本原则是

A.禁止民间土地交易

B.保障土地平均分配

C.限制土地兼并行为

D.强化土地国有政策

经济措施:②租调制

B.意义:减轻农民负担,增加财政收入

A.内容:均田制下农民的义承担一定的租税(粮食和布帛)、徭役和兵役

例:北魏孝文帝改革租调制规定:“一夫一妇每年缴纳帛--匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出--夫--妇的租调。”这一规定旨在

A.促进人口增长

B.减轻农民负担

C.限制土地兼并

D.打击豪强地主

文化措施:移风易俗(四改一通),推行汉化

易服饰:鲜卑贵族一律改穿汉服

讲汉语:断诸北语,一从正音

改汉姓:鲜卑姓氏改为汉姓

改籍贯:一律改为洛阳籍

通婚姻:胡汉通婚

A.内容:

B.意义:促进民族融合,巩固与汉族联系,加强对中原统治

例:金兆梓《新编高中本国史》载:五胡入主中原后,“逐渐濡染华之文化”“直至鲜卑拓跋魏之孝文帝起,以华夏之礼教,改革其国俗,于是北方各族始在鲜卑统一局面之下而彻底汉化”。作者意在说明

A.汉化政策促进了民族交融

B.政权更迭激化了阶级矛盾

C.不同民族间文化优势互补

D.少数民族完成封建化进程

(3)孝文帝改革评价

实质:少数民族封建化的过程

积极:

①促进了北方经济的恢复和繁荣。

②促进了洛阳的繁盛。

③加速了北魏政权的封建化过程。

④缓和民族矛盾,推动了民族融合。

⑤为隋唐大一统奠定基础。

局限:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

例:阎步克说:“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞,最终在北方地区激发玉出了新的变迁动力与演进契机,交替的‘胡化’和‘汉化’孕育出了强劲的官僚制化运动,它扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”这说明孝文帝改革

A.为隋唐盛世的出现打下基础

B.建立了大一统国家

C.促进了士族制度的发展完善

D.调和了各民族矛盾

(1)文化角度:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融和互补 ,丰富了中华文明的内涵;避免民族对立,消除民族隔阂,有利于国家发展进步。

(2)政策的角度:采纳中原汉族的统治制度;采用汉族的农耕生产方式;尊儒崇经,兴办学校;恢复汉族的礼乐制度。

探究:不同角度看历史上少数民族政权的改革

例:南北朝时,北人骑马是日常生活,南人则畏马如虎。唐代时,南北人对骑马已经习以为常,男女皆然。唐人骑术水平不差,是以马球成为常见运动。材料现象反映了唐朝时期

A.北方文化逐渐取得了主导地位

B.男女社会地位趋于平等

C.民族交融为中华文明注入活力

D.游牧经济范围不断扩大

(3)社会习俗的角度:风俗习惯的汉化,如生活方式汉化,阶级成分的变化生活习惯的汉化,少数民族优秀文化融入中原,如畜牧业生产经验的融入,服饰和风俗的融入,食物的融入。

(4)民族交融的实质:从社会发展角度看,是少数民族封建化的过程;从经济发展角度看,是少数民族 由游牧经济向农耕经济转化的过程;从民族关系角度看,是少数民族汉化的过程。

探究:不同角度看历史上少数民族政权的改革

例:汉代以前中原人民习惯于席地而坐,即跪坐。魏晋以来,随着胡汉杂居,胡床自北而南广为流行,促使高足家具出现,改变了过去席地而坐的习惯。这说明

A.民族交融推动汉人生活习惯改变

B.胡汉交融是以汉族吸收胡人文化为主

C.胡人汉化与汉人的胡化同步进行

D.胡族文化在中原地区被政府强行推广

知识点三:魏晋南北朝的经济发展

(一)农业成就

1、耕作方式:魏晋南北朝,北方旱地耕耙耱技术南方水田的耕耙技术(精耕细作方式)

2、水利灌溉:曹魏改制东汉的翻车用于灌溉(人力)

3、土地制度:屯田制,占田制,均田制

4、赋税制度:租调制

屯田制是汉以后历代政府为取得军队给养或税粮,利用士兵和无地农民垦种荒地的制度。有军屯、民屯和商屯三种。建安元年 (公元196年) 曹操采纳枣祗、韩浩的建议,在许昌招募农民屯田,当年得谷百万斛。后推广到各州郡,由典农官募民耕种,为民屯。

屯田制逐步确立后,成为了国家政权的钱粮收入来源,同时也解决了屯田军民本身的生计。

曹魏的屯田制

例:北魏屯田制分为军屯和民屯,民屯又有两种形式:一种是计口授田的课田式,多实行于北魏前期的京畿地区及北方沿边诸镇;另一种是另立农官、不属州郡的民屯,实行于北魏后期。北魏屯田制推行的前提条件是

A.争霸战争得到有效遏制

B.中原大片耕地成为无主荒地

C.国家出现大一统的局势

D.北方地区经济的恢复和发展

西晋推行占田制

例:占田制是西晋颁行的土地、赋税制度。它明确规定一品官有权占田五十顷,以下每品递减五顷,至九品占田十顷。贵族官僚还可以荫亲属,多者九族,少者三族。上述规定有利于

A.减轻百姓赋税负担

B.维护门阀士族特权

C.防止官员腐败现象

D.遏制土地兼并趋势

占田制,西晋颁布的土地、赋税制度。从占田制的内容看,它是一种既保证政府收入,又保护士族特权的一种土地制度。占田制允许农民占垦荒地,同时占田制中对于官僚士族占田、荫客、荫亲属等特权的规定,确认和保护他们已占到大量土地和户口的既成事实。

(二)手工业成就

1、冶炼业:南北朝灌钢法

2、制瓷业:北朝出现白瓷

例:与前朝相比,魏晋南北朝时期,历代政府均强化了对民间手工业者的控制:另立户籍,不许改业,另外还制定了子孙世袭相承等专门制度。导致这一变化的主要因素是

A.恢复和发展经济的需要 B.官营手工业的畸形发展

C.手工业品社会需求扩大 D.封建人身依附关系强化

(三)商业成就

1、市:东晋出现草市(乡村集市),设草市尉。

2、货币:政权并立导致货币在流通中的作用减小和不同地区使用不同货币,以物易物成为黄河流域居民主要的交换手段 。

材料:越之市为虚(部分地区“草市”亦称“虚市”或“坊场”),多在村场,先期招集各商或歌舞以来之。

——南朝·宋沈怀《南越志》

例:下图是依据《隋书·食货志》等制作的南北朝时期各地区货币使用情况示意图。该图反映出

A.长江流域经济水平总体上高于黄河流域

B.河西走廊与岭南地区经济发展速度最快

C.黄河流域的丝织业迅速发展

D.长江流域经济发展相对稳定

考点:魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

(1)江南的开发 ,南北经济趋于平衡:江南迅速开发,中原发展相对缓慢。黄河流域是中国经济发展的中心,秦汉时期,南北方经济发展差距很大。到魏晋南北朝时期,由于大规模的战乱多发生在北方并且时间持续很长,使得北方经济遭到严重破坏。而南方则相对稳定,使得南方经济得到迅速发展。这样南北经济开始趋于平衡,以北方黄河流域为重心的经济格局开始改变。

例:战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,中原经济区独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济区获得了显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了。这说明魏晋南北朝时期( )。

A: 江南经济发展水平迅速超过北方

B: 江南经济开发的新格局初步形成

C: 中原经济区的优势地位不复存在

D: 全国的经济重心已经转移到南方

考点:古代经济重心的南移

东晋时期北人南移路线图

1.古代经济重心南移的原因:

(1)南方社会环境相对稳定,由于北方战乱,人口的大量南迁,充实劳动力,带来先进技术;

(2)南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力;

(3)民族交融的加强,促进了当地经济发展;

(4)统治者推行重农政策,如劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等。

例:“北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。”这则材料说明的是

A.江南地区得到开发的原因

B.江南地区得到开发的目的

C.江南地区得到开发的意义

D.江南地区得到开发的结果

例:永嘉四年(公元310年),刘曜、石勒先后击败晋军主力,晋军死者十余万人。随后,刘曜攻陷洛阳,纵兵大肆屠杀焚掠,洛阳化为灰烬。就在这样的情况下,出现了“永嘉之乱,衣冠南渡”。上述历史事件带来的社会影响是

A.结束了北方门阀制度,社会趋于安定

B.豪族趁机扩充实力,形成军阀混战

C.大大削弱了豪族势力,推动了社会发展

D.造成北方人大批南迁,促进江南开发

时期 南方发展表现 过程

三国两晋南北朝时期 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,南方的耕地面积和产量大幅度提高;手工业和商业迅速发展,出现了像建康一样的大城市

中唐以后 南方继续加速发展,逐渐赶上北方

两宋之际 南方成国家财政收入的主要来源,经济上南强于北的局面完全确立(“苏湖熟,天下足”)

初步开发

开始南移

完成南移

2.古代中国经济重心南移的过程:

3.古代经济重心南移的影响

(1)对我国交通贸易的影响:由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。

(2)对人口分布的影响:南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对文化教育的影响:推动文化中心的难移,其中最为明显的就是状元的变化。自唐至明清,状元籍贯地理分布具有明显自北向南逐渐推移的趋势。

(4)对民族关系的影响:北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

(5)对南方环境的影响:南方一些地区的过度开发,如“放火烧荒、围湖造田”等,在一定程度上破坏生态环境,影响可持续发展。

例:下表为北宋时期被列入正史列传的人数统计表。该表说明( )

北宋 北方人数(个) 北方所占比例 南方人数(个) 南方所占比例

前期 278 84.5% 51 15.5%

中期 274 63.9% 155 36.1%

后期 121 40.3% 179 59.7%

A.地域是官员选拔的决定性因素

B.政治中心转移影响人才培养

C.经济是文化发展的重要基础

D.正史列传作者偏袒南方士人

(2)士族庄园经济和寺院经济占有重要地位:由于士族制度的发展和统治者崇信佛教,导致地主庄园经济和寺院经济恶性膨胀,造成土地和劳动力的大量流失。

【概念阐释】魏晋时期的寺院经济

魏晋南北朝时期,由于得到统治者的支持,佛教广为传播,导致寺院经济实力增强。寺院占有许多劳动力,不在国家户籍中。寺院经济过度发展,广占田宅,侵夺百姓,与官府争夺劳动力和税收,农民负担加重。寺院经济的发展,也为这一时期佛教文化的发展提供了物质基础。

考点:魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

例:魏晋南北朝时,一些佛寺“侵夺细民,广占田宅”,招揽农民,建立起规模很大的庄园,产品主要供内部享用,政府按惯例对其免征徭役、兵役和赋税。这些庄园内的农民被称为“佛图户”。后来,北周武帝开展了大规模的灭佛禁佛运动,北周实力大大增强。这说明( )。

A: 佛教冲击了儒家思想的正统地位

B: 佛教庄园不利于商品经济的发展

C: 佛寺庄园存在影响国家财政收入

D: 佛教势力的膨胀威胁到中央集权

【知识拓展】三武灭佛

“三武灭佛”指北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛的合称。这一现象与当时僧侣地主和世俗地主间日益突出的经济利益矛盾有关,也与意识形态领域内的不同文化的碰撞交汇相关。“三武灭佛”一方面是佛教的发展对社会经济正常运转产生负面影响的结果,另一方面也是佛教与中国儒家正统文化和道教文化争夺思想统治权的结果。

(3)商品经济总体水平较低:由于战乱,不少城市遭到严重破坏,加上南方刚刚开发,商品经济发展缓慢。

(4)各民族经济交流加强:由于民族融合的加强,魏晋南北朝时期各民族之间的联系密切,并逐渐融为一体。各族相互学习,取长补短,促进了经济的恢复和发展。同时也为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

考点:魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

例:南北朝时期,实行租调制,其中调用丝、绢、棉、麻上缴;当时生产丝帛的地区遍及全国,丝帛还具有实物货币的功能。这反映了

A.均田制已在全国范围内实行

B.南北方丝织业水平趋向平衡

C.社会环境影响到了经济形态

D.农民赋役负担依然十分沉重

知识点四:魏晋南北朝的儒学思想危机

(一)儒学危机原因

1、国家分裂、社会动荡,儒学遭到质疑。

(天人感应与现实不符)

2、佛道严重冲击儒学的独尊地位 。

(佛教西汉时传到西域,东汉传到中原;道教形成于东汉后期)

3、儒学理论本身缺陷。

(重社会伦理研究,轻对世界本源及宇宙演变的思考)

弑君篡权

政权更迭

国家分裂

战乱频仍

社会动荡

道德沦丧

魏晋南北朝

冲 击

君权

神授

大一统

三纲

五常

董仲舒汉代儒学

不

适

应

佛教

因果业报转世轮回

道教

修道成仙长生不老

适

应

(二)儒学的自我恢复力

1、三教开始融合

①佛教吸收儒道思想,呈现本土化趋势;

②道教吸收儒家思想,主张“贵儒”又“尊道”;

③儒学吸收佛道精神,有了新发展;

例:佛教宣扬“众生平等”,佛教徒出家要剃除须发,不得婚配。然而自东晋以来,佛教学者却对佛经中有关人际关系的说教不断加以调整,他们译出的若干佛经不是来自南亚佛教基地,而是就地取材于中国“孝”的经典。这表明当时( )

A.佛教与儒学实现了两教合并

B.儒学的理论建构比佛教更先进

C.佛教学者被儒家伦理纲常同化

D.佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国化

2、儒学新发展:玄学

①概念:魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮。

②背景:政治混乱,知识分子为了避祸,兴起清谈风气

③主张:认为政治上应当“无为”,生活上要任其“自然”,社会风气上崇尚 “清淡”。

④代表:竹林七贤。

⑤评价:

实质:玄学是把儒家的政治伦理和道家哲学结合起来,形成的新道家学说,是披着道家思想外衣来宣传儒家纲常名教的主观唯心主义。(外道内儒)

积极:有助于士人个性解放;

消极:忽视礼教,崇尚玄虚,逃避现实的消极人生观

例:首先是魏晋时期文人向往清静无为、回归自然;另一方面是汉末形成的“处士横议”之风,在魏晋之际演变为清议,并内化为文士的一种生活方式。影响魏晋士人言行的主要因素是

A.儒家思想的重陶

B.佛教思想的传入

C.社会动荡的刺激

D.统治者的提倡

知识点五:魏晋南北朝的科技和文艺

1、科技:

(1)数学:三国刘徽提出割圆术;南朝祖冲之精准圆周率七位数

(2)农业:北魏贾思勰《齐民要术》

①以记录黄河流域农业技术和成就为主;

②强调要因时制宜、因地制宜;提倡精耕细作 。

③我国现存最早、最完整、最系统的农业著作。

2、文学:

(1)小说的兴起:以《搜神记》代表的志怪小说;

(2)以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝的骈文、南北朝民歌等。

例:北魏时,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。这表明

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式抑制农业的进步

D.人口与土地的尖锐矛盾导致耕作模式的转变

3、绘画:

4、雕塑:

山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟。

(云冈石窟佛像反映出佛教本土化趋势)

(3)艺术特点:以形传神、凸显个性

(4)表现:①以人物、宗教画为主;

②山水、花鸟画萌芽;

③文人画开始出现 ,强调写意传神

(5)代表作:顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》

(1)背景:社会动荡,佛道思想传播,文人在政治碰壁后,追求个性。

(2)转变:由写实到写意的转变

例:魏晋时期的绘画,在画面造型及线条的处理上,往往追求一种空灵通透的境界,体现出一种超然物表的审美品格,流露出一种虚灵的风致和气韵。这表明当时

A.绘画创作呈现出繁荣局面

B.民族交融催生新绘画风格

C.时代思潮影响了艺术创作

D.审美变化推动了绘画发展

5、书法

①魏晋以前:自发阶段,实用性文字

②魏晋以后:自觉阶段,实用和审美兼具的文字

③表现:楷书、行书、草书臻于成熟,文字成为书法艺术

④代表:钟繇、王羲之

例:唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )。

A: 皇帝好恶决定社会对艺术的评判

B: 王羲之的艺术成就不可超越

C: 艺术水平与时代选择的共同作用

D: 朝代更替影响艺术评判标准

总结:魏晋时期的阶段特征

2、经济:北方农耕经济遭到一定程度的破坏,南方经济得到开发,南北经济趋于平衡;豪强地主兼并土地严重;农耕文明和游牧文明激烈碰撞。

1、政治:国家长期分裂,政权更替频繁,专制主义中央集权衰弱;门阀政治影响巨大,等级严格,阶层固化;民族融合趋势加强,各民族政权的制度创新为隋唐制度建立奠定基础。

3、文化:儒学出现危机,儒释道三教共同发展,相互融合,玄学产生;南北文化差异明显但走向交融;特立独行的士人群体形成,推动书法、绘画、文学的发展,艺术注重写意传神,宗教色彩浓厚。

魏晋风度下的社会过渡

知识点一:魏晋南北朝演变

1、东汉动乱与三国鼎立

2、西晋统一与八王之乱

【概念阐释】八王之乱

八王之乱是发生于中国西晋时期的一场皇族为争夺中央政权而引发的内乱,西晋建国,大封宗室为王,导致王室内部争权夺利。其核心人物有汝南王司马亮、楚王司马玮、赵王司马伦、齐王司马冏、长沙王司马乂、成都王司马颖、河间王司马颙、东海王司马越八王。故史称这次动乱为“八王之乱”。

“八王之乱”是中国历史上最为严重的皇族内乱之一,当时社会经济遭到严重的破坏,导致了西晋亡国以及近三百年的动乱,使之后的中原北方进入十六国(五胡乱华)时期。

西晋“八王之乱”,汉代“七国之乱”,明代“靖难之役”充分反映出分封制在封建社会时期的倒退性

3、五胡內迁与民族并立:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌五族

【概念阐释】五胡乱华,

在西晋时期塞外众多游牧民族趁西晋八王之乱,国力衰弱之际,陆续建立数个非汉族政权,形成与南方政权对峙的时期。“五胡”主要指匈奴、鲜卑、羯、羌、氐五个胡人大部落,但事实上五胡是西晋末各乱华胡人的代表,数目远非五个。

百余年间,北方各族及汉人在华北地区建立的国家达数十个,强弱不等、大小各异,其中存在时间较长和具有重大影响力的有五胡十六国。后北方被前秦统一,中国呈现出前南北朝特征。

4、东晋与十六国

4、南北朝对峙

北 朝

南 朝

隋

东魏

北魏

西魏

北齐

北周

梁

陈

齐

宋

东晋

西晋

五胡十六国

东晋被权臣刘裕所篡夺,改国号为宋

鲜卑拓跋氏兴起,建立北魏政权,开始了历史上的「北朝」。

杨坚篡夺北周,改国号隋

中国历史进入南北朝时代

三国

589年,南下灭陈

完成中国的再统一

魏晋南北朝的历史演变

知识点二:魏晋南北朝的政治体制

1、中央体制:尚书、中书、门下三省体制逐渐形成

尚书台

尚书省

中书省

门下省

目的:分割和限制尚书省的权力,加强皇权

2、地方体制:沿用汉代体制,州—郡—县三级

3、选官制度:九品中正制与门阀政治

(1)九品中正制

在实施过程中,中正官全由士族豪门把持,品评人才也着于门北,被选用者也限于士族,推荐人与被推荐者之间又在政治、经济及生活等方面有密切联系。出现上品无寒门,下品无士族;公门有公,卿门有卿的局面。九品中正制成为维护门阀政治、阻塞寒素人才入仕的壁垒。

含义:又称九品官人法,设置专门中正官品评定人才优劣、然后授官的制度。

标准:依据德才推选(实质:依据“门第”)

性质:自下而上的选官

问题:

①只看门第,具有封闭性,导致社会阶层固化严重;

②权操于下,削弱中央集权。

③导致门阀政治形成。

(1)概念阐释:门阀政治是指中国东晋时期出现的士族与皇权共治的历史现象,是一种在特定条件下出现的皇权政治的变异。门阀士族是以宗族为纽带所形成的封建贵族特权的集团。它形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末逐渐衰落。

(2)形成原因:

①历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展。

②政治原因:魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

③政治保障:九品中正制是士族制度的政治保障(成为世家大族培植私家势力,维护政治特权的工具)。

(3)主要特点:

①政治上:按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

②经济上:占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

③社会生活:不与庶族通婚,甚至坐不同席。

④文化上:崇尚清谈,占据高级文官职位。

分析:魏晋时期的门阀政治

例:史载,东晋时,太尉郗鉴为女择婿,遣人至朝廷重臣王导的家中“遍观子弟”。王氏子弟各自修饰,以图被选,只有王羲之“在东床坦腹食,独若不闻”,被郗鉴认为是理想的女婿人选,“遂以女妻之”。这主要反映了当时

A.女性地位低下

B.婚姻讲究门第

C.择婿方式独特

D.大臣拉帮结派

(4)评价:

门阀政治虽在一定的时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极因素:威胁皇权;不利于中央集权。

(5)衰落原因:

①经济上:商品货币关系的发展削弱了农民对地主的人身依附关系,松弛了宗族血缘纽带。

②政治上:隋唐时期科举制取代九品中正制,将选官权收归中央,削弱了门阀士族垄断官吏选拔的政治特权。

③文化上:文化的发展和普及使士族失去了文化优势,缩小了士族与平民的差距。

例:汉末以来许多世族聚族而居,形成“坞堡”。南北朝时北方农民为维持生计大量依附于“坞堡”中,仅关中就有“坞堡”三千多个,这种耕战兼备的生产模式被史家称作“坞壁经济”。南北朝“坞壁经济”的出现

A.导致了农耕经济的衰落

B.遏制了士族门阀政治的发展

C.不利于大一统局面形成

D.加速了经济重心南移的进程

例:据《晋书·王敦传》记载:东晋谚称“王与(司)马,共天下”。这反映了

A.东晋统治者爱惜人才,尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大,威胁皇权

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

例:魏晋南北朝出现了许多诫子文书,如曹操《诫子植》、嵇康《家诫》、颜延之《家诰》等,最典型者当属诸葛亮的《诫子书》。一般的庶族家庭也十分重视家庭教育。由此可以推知,魏晋南北朝时期

A.儒家思想正统地位开始形成

B.世族文化影响扩大

C.宗法制度社会基础得到巩固

D.印刷技术快速发展

4、汉化改革:北魏孝文帝改革

(1)改革背景

①北魏统一黄河流域,稳定北方;

②社会矛盾尖锐(阶级矛盾、民族矛盾、统治阶级内部矛盾);

③鲜卑族经济文化相对落后;

④民族融合趋势加强;

⑤早期改革奠定基础;

⑥冯太后孝文帝的推动;

【概念阐释】民族融合

指民族间的自然融合,是各民族经济、文化以及生活方式相互沟通交流的结果。是中国历史上的一种进步的和经常的历史现象,是多民族国家由分裂走向统一的必然趋势。

政治措施:①整顿吏治,实行俸禄制

(2)改革措施

贪污成风

固定任期

官员自筹

严惩腐败

政绩考核

俸禄制

意义:改善吏治,缓和矛盾,减轻人民负担,巩固政权

政治措施:②加强地方控制,设立三长制

北魏中央

三长

农民

党长

里长

领长

州郡

意义:

A.使很多农民成为国家直接掌握的编户,有利于国家对人民的有效控制

B.从中央到基层的行政体制得以完善,强化了中央集权

C.便于赋税的征收,徭役的征派,保证了兵源

例:北魏孝文帝在设立三长制的诏令中提到:“自昔以来,诸州户口籍贯不实,包藏隐漏,废公罔私。富强者并兼有余,贫弱者糊口不足。赋税齐等,无轻重之殊。力役同科,无众寡之别”。这说明三长制推行的目的是

A.打击豪强势力 B.促进人口增加

C.缩小贫富差距 D.加速汉化进程

①原因:平城经济落后、保守势力强,不适应发展

②直接目的:接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本目的:加强对中原地区的控制

政治措施:③推进汉化,迁都洛阳

例:成书于5世纪的《洛阳伽蓝记》记载:“自晋宋以来号洛阳为荒土。昨至洛阳,衣冠士族并在中原,礼义富庶,人物殷阜。”此段文字反映了

A.隋朝时洛阳商业盛极一时

B.南朝统治下的洛阳经济恢复

C.门阀世族在中原得到发展

D.孝文帝迁都洛阳后促进繁荣

A.原因:长期战乱,百姓流亡,土地荒芜

B.措施:颁布均田令,把国家控制的土地分给农民;

农民领种土地:露田(无主荒地,身死还田);桑田(已耕土地,子孙相继)

地主土地不变:一定程度上保护地主土地私有制

官员获得公田:构成俸禄收入的一部分

C.影响:抑制土地兼并,缓和地方矛盾

利于国家税收,恢复经济发展

经济措施:①均田制

例:据《通考》载,孝文帝颁行均田令,“令有盈者无受无还,不足者受种如法;盈者得卖其盈,不足者得买所不足;不得卖其分,亦不得买过所足。是令其从便买卖,以合均给之数,则又非强夺之以为公田,而授无田之人。”这反映出北魏均田制的基本原则是

A.禁止民间土地交易

B.保障土地平均分配

C.限制土地兼并行为

D.强化土地国有政策

经济措施:②租调制

B.意义:减轻农民负担,增加财政收入

A.内容:均田制下农民的义承担一定的租税(粮食和布帛)、徭役和兵役

例:北魏孝文帝改革租调制规定:“一夫一妇每年缴纳帛--匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出--夫--妇的租调。”这一规定旨在

A.促进人口增长

B.减轻农民负担

C.限制土地兼并

D.打击豪强地主

文化措施:移风易俗(四改一通),推行汉化

易服饰:鲜卑贵族一律改穿汉服

讲汉语:断诸北语,一从正音

改汉姓:鲜卑姓氏改为汉姓

改籍贯:一律改为洛阳籍

通婚姻:胡汉通婚

A.内容:

B.意义:促进民族融合,巩固与汉族联系,加强对中原统治

例:金兆梓《新编高中本国史》载:五胡入主中原后,“逐渐濡染华之文化”“直至鲜卑拓跋魏之孝文帝起,以华夏之礼教,改革其国俗,于是北方各族始在鲜卑统一局面之下而彻底汉化”。作者意在说明

A.汉化政策促进了民族交融

B.政权更迭激化了阶级矛盾

C.不同民族间文化优势互补

D.少数民族完成封建化进程

(3)孝文帝改革评价

实质:少数民族封建化的过程

积极:

①促进了北方经济的恢复和繁荣。

②促进了洛阳的繁盛。

③加速了北魏政权的封建化过程。

④缓和民族矛盾,推动了民族融合。

⑤为隋唐大一统奠定基础。

局限:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

例:阎步克说:“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞,最终在北方地区激发玉出了新的变迁动力与演进契机,交替的‘胡化’和‘汉化’孕育出了强劲的官僚制化运动,它扭转了魏晋以来的帝国颓势,并构成了走出门阀士族政治、通向重振的隋唐大帝国的历史出口。”这说明孝文帝改革

A.为隋唐盛世的出现打下基础

B.建立了大一统国家

C.促进了士族制度的发展完善

D.调和了各民族矛盾

(1)文化角度:少数民族及其文化给中原文明带来了鲜活的元素;汉族与少数民族之间的交融和互补 ,丰富了中华文明的内涵;避免民族对立,消除民族隔阂,有利于国家发展进步。

(2)政策的角度:采纳中原汉族的统治制度;采用汉族的农耕生产方式;尊儒崇经,兴办学校;恢复汉族的礼乐制度。

探究:不同角度看历史上少数民族政权的改革

例:南北朝时,北人骑马是日常生活,南人则畏马如虎。唐代时,南北人对骑马已经习以为常,男女皆然。唐人骑术水平不差,是以马球成为常见运动。材料现象反映了唐朝时期

A.北方文化逐渐取得了主导地位

B.男女社会地位趋于平等

C.民族交融为中华文明注入活力

D.游牧经济范围不断扩大

(3)社会习俗的角度:风俗习惯的汉化,如生活方式汉化,阶级成分的变化生活习惯的汉化,少数民族优秀文化融入中原,如畜牧业生产经验的融入,服饰和风俗的融入,食物的融入。

(4)民族交融的实质:从社会发展角度看,是少数民族封建化的过程;从经济发展角度看,是少数民族 由游牧经济向农耕经济转化的过程;从民族关系角度看,是少数民族汉化的过程。

探究:不同角度看历史上少数民族政权的改革

例:汉代以前中原人民习惯于席地而坐,即跪坐。魏晋以来,随着胡汉杂居,胡床自北而南广为流行,促使高足家具出现,改变了过去席地而坐的习惯。这说明

A.民族交融推动汉人生活习惯改变

B.胡汉交融是以汉族吸收胡人文化为主

C.胡人汉化与汉人的胡化同步进行

D.胡族文化在中原地区被政府强行推广

知识点三:魏晋南北朝的经济发展

(一)农业成就

1、耕作方式:魏晋南北朝,北方旱地耕耙耱技术南方水田的耕耙技术(精耕细作方式)

2、水利灌溉:曹魏改制东汉的翻车用于灌溉(人力)

3、土地制度:屯田制,占田制,均田制

4、赋税制度:租调制

屯田制是汉以后历代政府为取得军队给养或税粮,利用士兵和无地农民垦种荒地的制度。有军屯、民屯和商屯三种。建安元年 (公元196年) 曹操采纳枣祗、韩浩的建议,在许昌招募农民屯田,当年得谷百万斛。后推广到各州郡,由典农官募民耕种,为民屯。

屯田制逐步确立后,成为了国家政权的钱粮收入来源,同时也解决了屯田军民本身的生计。

曹魏的屯田制

例:北魏屯田制分为军屯和民屯,民屯又有两种形式:一种是计口授田的课田式,多实行于北魏前期的京畿地区及北方沿边诸镇;另一种是另立农官、不属州郡的民屯,实行于北魏后期。北魏屯田制推行的前提条件是

A.争霸战争得到有效遏制

B.中原大片耕地成为无主荒地

C.国家出现大一统的局势

D.北方地区经济的恢复和发展

西晋推行占田制

例:占田制是西晋颁行的土地、赋税制度。它明确规定一品官有权占田五十顷,以下每品递减五顷,至九品占田十顷。贵族官僚还可以荫亲属,多者九族,少者三族。上述规定有利于

A.减轻百姓赋税负担

B.维护门阀士族特权

C.防止官员腐败现象

D.遏制土地兼并趋势

占田制,西晋颁布的土地、赋税制度。从占田制的内容看,它是一种既保证政府收入,又保护士族特权的一种土地制度。占田制允许农民占垦荒地,同时占田制中对于官僚士族占田、荫客、荫亲属等特权的规定,确认和保护他们已占到大量土地和户口的既成事实。

(二)手工业成就

1、冶炼业:南北朝灌钢法

2、制瓷业:北朝出现白瓷

例:与前朝相比,魏晋南北朝时期,历代政府均强化了对民间手工业者的控制:另立户籍,不许改业,另外还制定了子孙世袭相承等专门制度。导致这一变化的主要因素是

A.恢复和发展经济的需要 B.官营手工业的畸形发展

C.手工业品社会需求扩大 D.封建人身依附关系强化

(三)商业成就

1、市:东晋出现草市(乡村集市),设草市尉。

2、货币:政权并立导致货币在流通中的作用减小和不同地区使用不同货币,以物易物成为黄河流域居民主要的交换手段 。

材料:越之市为虚(部分地区“草市”亦称“虚市”或“坊场”),多在村场,先期招集各商或歌舞以来之。

——南朝·宋沈怀《南越志》

例:下图是依据《隋书·食货志》等制作的南北朝时期各地区货币使用情况示意图。该图反映出

A.长江流域经济水平总体上高于黄河流域

B.河西走廊与岭南地区经济发展速度最快

C.黄河流域的丝织业迅速发展

D.长江流域经济发展相对稳定

考点:魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

(1)江南的开发 ,南北经济趋于平衡:江南迅速开发,中原发展相对缓慢。黄河流域是中国经济发展的中心,秦汉时期,南北方经济发展差距很大。到魏晋南北朝时期,由于大规模的战乱多发生在北方并且时间持续很长,使得北方经济遭到严重破坏。而南方则相对稳定,使得南方经济得到迅速发展。这样南北经济开始趋于平衡,以北方黄河流域为重心的经济格局开始改变。

例:战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,中原经济区独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济区获得了显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了。这说明魏晋南北朝时期( )。

A: 江南经济发展水平迅速超过北方

B: 江南经济开发的新格局初步形成

C: 中原经济区的优势地位不复存在

D: 全国的经济重心已经转移到南方

考点:古代经济重心的南移

东晋时期北人南移路线图

1.古代经济重心南移的原因:

(1)南方社会环境相对稳定,由于北方战乱,人口的大量南迁,充实劳动力,带来先进技术;

(2)南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力;

(3)民族交融的加强,促进了当地经济发展;

(4)统治者推行重农政策,如劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等。

例:“北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发。”这则材料说明的是

A.江南地区得到开发的原因

B.江南地区得到开发的目的

C.江南地区得到开发的意义

D.江南地区得到开发的结果

例:永嘉四年(公元310年),刘曜、石勒先后击败晋军主力,晋军死者十余万人。随后,刘曜攻陷洛阳,纵兵大肆屠杀焚掠,洛阳化为灰烬。就在这样的情况下,出现了“永嘉之乱,衣冠南渡”。上述历史事件带来的社会影响是

A.结束了北方门阀制度,社会趋于安定

B.豪族趁机扩充实力,形成军阀混战

C.大大削弱了豪族势力,推动了社会发展

D.造成北方人大批南迁,促进江南开发

时期 南方发展表现 过程

三国两晋南北朝时期 初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,南方的耕地面积和产量大幅度提高;手工业和商业迅速发展,出现了像建康一样的大城市

中唐以后 南方继续加速发展,逐渐赶上北方

两宋之际 南方成国家财政收入的主要来源,经济上南强于北的局面完全确立(“苏湖熟,天下足”)

初步开发

开始南移

完成南移

2.古代中国经济重心南移的过程:

3.古代经济重心南移的影响

(1)对我国交通贸易的影响:由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。

(2)对人口分布的影响:南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对文化教育的影响:推动文化中心的难移,其中最为明显的就是状元的变化。自唐至明清,状元籍贯地理分布具有明显自北向南逐渐推移的趋势。

(4)对民族关系的影响:北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

(5)对南方环境的影响:南方一些地区的过度开发,如“放火烧荒、围湖造田”等,在一定程度上破坏生态环境,影响可持续发展。

例:下表为北宋时期被列入正史列传的人数统计表。该表说明( )

北宋 北方人数(个) 北方所占比例 南方人数(个) 南方所占比例

前期 278 84.5% 51 15.5%

中期 274 63.9% 155 36.1%

后期 121 40.3% 179 59.7%

A.地域是官员选拔的决定性因素

B.政治中心转移影响人才培养

C.经济是文化发展的重要基础

D.正史列传作者偏袒南方士人

(2)士族庄园经济和寺院经济占有重要地位:由于士族制度的发展和统治者崇信佛教,导致地主庄园经济和寺院经济恶性膨胀,造成土地和劳动力的大量流失。

【概念阐释】魏晋时期的寺院经济

魏晋南北朝时期,由于得到统治者的支持,佛教广为传播,导致寺院经济实力增强。寺院占有许多劳动力,不在国家户籍中。寺院经济过度发展,广占田宅,侵夺百姓,与官府争夺劳动力和税收,农民负担加重。寺院经济的发展,也为这一时期佛教文化的发展提供了物质基础。

考点:魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

例:魏晋南北朝时,一些佛寺“侵夺细民,广占田宅”,招揽农民,建立起规模很大的庄园,产品主要供内部享用,政府按惯例对其免征徭役、兵役和赋税。这些庄园内的农民被称为“佛图户”。后来,北周武帝开展了大规模的灭佛禁佛运动,北周实力大大增强。这说明( )。

A: 佛教冲击了儒家思想的正统地位

B: 佛教庄园不利于商品经济的发展

C: 佛寺庄园存在影响国家财政收入

D: 佛教势力的膨胀威胁到中央集权

【知识拓展】三武灭佛

“三武灭佛”指北魏太武帝灭佛、北周武帝灭佛、唐武宗灭佛的合称。这一现象与当时僧侣地主和世俗地主间日益突出的经济利益矛盾有关,也与意识形态领域内的不同文化的碰撞交汇相关。“三武灭佛”一方面是佛教的发展对社会经济正常运转产生负面影响的结果,另一方面也是佛教与中国儒家正统文化和道教文化争夺思想统治权的结果。

(3)商品经济总体水平较低:由于战乱,不少城市遭到严重破坏,加上南方刚刚开发,商品经济发展缓慢。

(4)各民族经济交流加强:由于民族融合的加强,魏晋南北朝时期各民族之间的联系密切,并逐渐融为一体。各族相互学习,取长补短,促进了经济的恢复和发展。同时也为隋唐时期的繁荣奠定了基础。

考点:魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

例:南北朝时期,实行租调制,其中调用丝、绢、棉、麻上缴;当时生产丝帛的地区遍及全国,丝帛还具有实物货币的功能。这反映了

A.均田制已在全国范围内实行

B.南北方丝织业水平趋向平衡

C.社会环境影响到了经济形态

D.农民赋役负担依然十分沉重

知识点四:魏晋南北朝的儒学思想危机

(一)儒学危机原因

1、国家分裂、社会动荡,儒学遭到质疑。

(天人感应与现实不符)

2、佛道严重冲击儒学的独尊地位 。

(佛教西汉时传到西域,东汉传到中原;道教形成于东汉后期)

3、儒学理论本身缺陷。

(重社会伦理研究,轻对世界本源及宇宙演变的思考)

弑君篡权

政权更迭

国家分裂

战乱频仍

社会动荡

道德沦丧

魏晋南北朝

冲 击

君权

神授

大一统

三纲

五常

董仲舒汉代儒学

不

适

应

佛教

因果业报转世轮回

道教

修道成仙长生不老

适

应

(二)儒学的自我恢复力

1、三教开始融合

①佛教吸收儒道思想,呈现本土化趋势;

②道教吸收儒家思想,主张“贵儒”又“尊道”;

③儒学吸收佛道精神,有了新发展;

例:佛教宣扬“众生平等”,佛教徒出家要剃除须发,不得婚配。然而自东晋以来,佛教学者却对佛经中有关人际关系的说教不断加以调整,他们译出的若干佛经不是来自南亚佛教基地,而是就地取材于中国“孝”的经典。这表明当时( )

A.佛教与儒学实现了两教合并

B.儒学的理论建构比佛教更先进

C.佛教学者被儒家伦理纲常同化

D.佛教吸收儒学的精髓,渐趋中国化

2、儒学新发展:玄学

①概念:魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮。

②背景:政治混乱,知识分子为了避祸,兴起清谈风气

③主张:认为政治上应当“无为”,生活上要任其“自然”,社会风气上崇尚 “清淡”。

④代表:竹林七贤。

⑤评价:

实质:玄学是把儒家的政治伦理和道家哲学结合起来,形成的新道家学说,是披着道家思想外衣来宣传儒家纲常名教的主观唯心主义。(外道内儒)

积极:有助于士人个性解放;

消极:忽视礼教,崇尚玄虚,逃避现实的消极人生观

例:首先是魏晋时期文人向往清静无为、回归自然;另一方面是汉末形成的“处士横议”之风,在魏晋之际演变为清议,并内化为文士的一种生活方式。影响魏晋士人言行的主要因素是

A.儒家思想的重陶

B.佛教思想的传入

C.社会动荡的刺激

D.统治者的提倡

知识点五:魏晋南北朝的科技和文艺

1、科技:

(1)数学:三国刘徽提出割圆术;南朝祖冲之精准圆周率七位数

(2)农业:北魏贾思勰《齐民要术》

①以记录黄河流域农业技术和成就为主;

②强调要因时制宜、因地制宜;提倡精耕细作 。

③我国现存最早、最完整、最系统的农业著作。

2、文学:

(1)小说的兴起:以《搜神记》代表的志怪小说;

(2)以曹操父子为代表的建安文学、东晋陶渊明的田园诗、南朝的骈文、南北朝民歌等。

例:北魏时,贾思勰的《齐民要术》总结出一套个体农户农副兼营的精耕细作农业模式,反复强调农户不要过度扩大耕种面积,“宁可少好,不可多恶”。这表明

A.精耕细作的目的是追求农业收益的最大化

B.精耕细作农业遏止了大土地所有制的发展

C.个体农户为主体的耕作模式抑制农业的进步

D.人口与土地的尖锐矛盾导致耕作模式的转变

3、绘画:

4、雕塑:

山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟。

(云冈石窟佛像反映出佛教本土化趋势)

(3)艺术特点:以形传神、凸显个性

(4)表现:①以人物、宗教画为主;

②山水、花鸟画萌芽;

③文人画开始出现 ,强调写意传神

(5)代表作:顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》

(1)背景:社会动荡,佛道思想传播,文人在政治碰壁后,追求个性。

(2)转变:由写实到写意的转变

例:魏晋时期的绘画,在画面造型及线条的处理上,往往追求一种空灵通透的境界,体现出一种超然物表的审美品格,流露出一种虚灵的风致和气韵。这表明当时

A.绘画创作呈现出繁荣局面

B.民族交融催生新绘画风格

C.时代思潮影响了艺术创作

D.审美变化推动了绘画发展

5、书法

①魏晋以前:自发阶段,实用性文字

②魏晋以后:自觉阶段,实用和审美兼具的文字

③表现:楷书、行书、草书臻于成熟,文字成为书法艺术

④代表:钟繇、王羲之

例:唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为( )。

A: 皇帝好恶决定社会对艺术的评判

B: 王羲之的艺术成就不可超越

C: 艺术水平与时代选择的共同作用

D: 朝代更替影响艺术评判标准

总结:魏晋时期的阶段特征

2、经济:北方农耕经济遭到一定程度的破坏,南方经济得到开发,南北经济趋于平衡;豪强地主兼并土地严重;农耕文明和游牧文明激烈碰撞。

1、政治:国家长期分裂,政权更替频繁,专制主义中央集权衰弱;门阀政治影响巨大,等级严格,阶层固化;民族融合趋势加强,各民族政权的制度创新为隋唐制度建立奠定基础。

3、文化:儒学出现危机,儒释道三教共同发展,相互融合,玄学产生;南北文化差异明显但走向交融;特立独行的士人群体形成,推动书法、绘画、文学的发展,艺术注重写意传神,宗教色彩浓厚。

同课章节目录