第12课 新文化运动 课件(共17张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 新文化运动 课件(共17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-10 21:20:18 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第12课 新文化运动

——中国近代史上空前的思想大解放

从1915年开始,一场新文化运动在中华大地上应运而生。这场运动是如何发生的?它的主要内容和意义是什么?

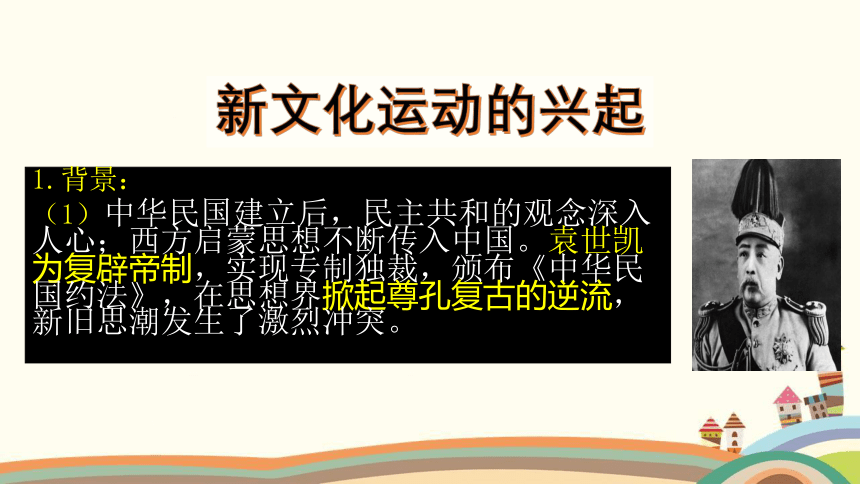

1.背景:

(1)中华民国建立后,民主共和的观念深入人心;西方启蒙思想不断传入中国。袁世凯为复辟帝制,实现专制独裁,颁布《中华民国约法》,在思想界掀起尊孔复古的逆流,新旧思潮发生了激烈冲突。

新文化运动的兴起

(2)进步知识分子通过对辛亥革命失败教训的认真思考,认定要建立名副其实的共和国,必须从根本上改造国民性。

新生的中华民国很快陷入政治混乱之中。一部分先进的知识分子进过痛苦的反思认识到:仅有政治制度的革新不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养国民的独立人格,彻底荡涤封建文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。

新文化运动的兴起

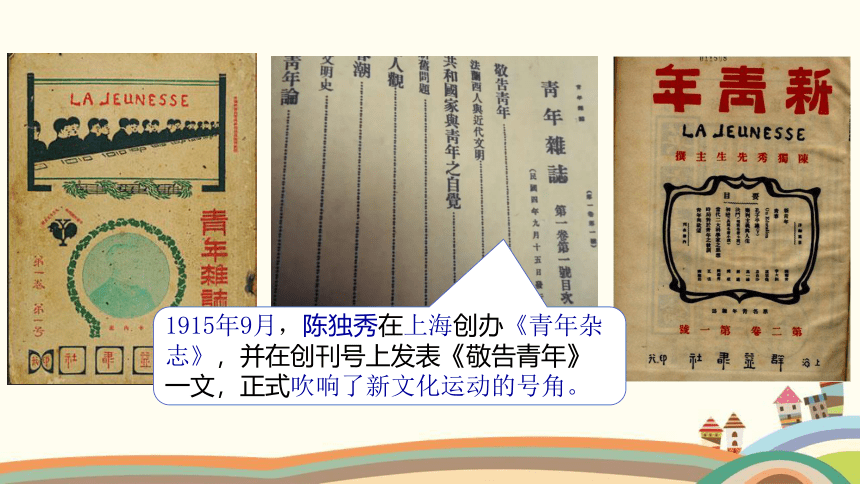

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《敬告青年》一文,正式吹响了新文化运动的号角。

兴起标志:

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》),标志着“新文化运动”兴起。

目的:寻找救国新出路

新文化运动的兴起

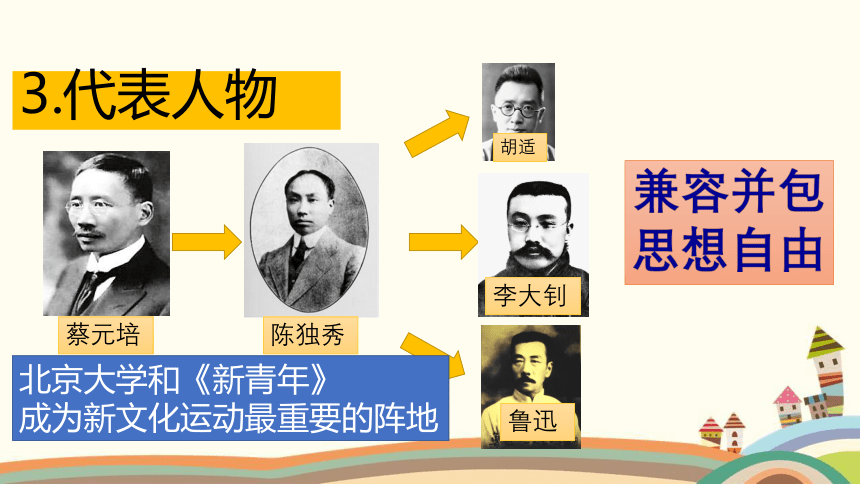

3.代表人物

蔡元培

陈独秀

胡适

李大钊

鲁迅

兼容并包

思想自由

北京大学和《新青年》

成为新文化运动最重要的阵地

抨击

提倡

民主

科学

新文学

内容

1.新文化运动的内容

旧道德

旧文化

旧文学

1915年9月在上海创办《青年杂志》(《新青年》),

提出“民主”和“科学”的口号,发起新文化运动;

1917年提出“文学革命”的口号。

1917年,在《新青年》上发表《文学改良刍议》,主张用

白话文代替文言文。

1918年9月在《新青年》发表中国文学史第一篇白话小说《狂人日记》,以新文学的形式深刻揭露封建礼教的吃人本质,显示了文学革命的成果,推动了新文化运动发展。

(1)“吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰须言之有物……五曰务去滥调语。”这段文字的作者是( )

A.梁启超

B.胡适

C.李大钊

D.陈独秀

B

(2)蔡元培、陈独秀和胡适三人年幼长幼,生肖都属兔,因此被后人形象地称作新文化运动中的“三只兔子。”下列有关他们在新文化运动中的活动,叙述正确的是( )

A.1915年,陈独秀在北京创办《青年杂志》

B.蔡元培担任北大校长发起了新文化运动

C.胡适发表《文学改良刍议》,提倡白话文

D.陈独秀和胡适都在新文化运动后期积极宣传马克思主义

C

发展民主和科学,就可以救国救民,强国富民。

(3).某校排练了一部历史剧,其中一句台词是:“

请‘民主’和‘科学’两位先生来救治中国政治上、道德上、思想上的一切黑暗”。据此判断,在这部历史剧中表现了( )

A.太平天国运动

B.辛亥革命

C.新文化运动

D.北伐战争

1915

1926

C

1911

1851

新文化运动对东西方文化存在绝对肯定或绝对否定的倾向,对中国传统文化的看法具有片面性。

新文化运动

1.

意义:

2.

3.

局限性:

性质:

(4)新文化运动的历史意义是( )

A.使人们的思想得到空前解放

B.结束了中国两千多年的君主专制制度

C.使中国完全沦为半殖民地半封建社会

D.开启了中国的近代化

A

点击输入文本点击输入文本

尊孔复古

新文化运动

民主

科学

新文学

新道德

伟大的思想解放运动

第12课 新文化运动

——中国近代史上空前的思想大解放

从1915年开始,一场新文化运动在中华大地上应运而生。这场运动是如何发生的?它的主要内容和意义是什么?

1.背景:

(1)中华民国建立后,民主共和的观念深入人心;西方启蒙思想不断传入中国。袁世凯为复辟帝制,实现专制独裁,颁布《中华民国约法》,在思想界掀起尊孔复古的逆流,新旧思潮发生了激烈冲突。

新文化运动的兴起

(2)进步知识分子通过对辛亥革命失败教训的认真思考,认定要建立名副其实的共和国,必须从根本上改造国民性。

新生的中华民国很快陷入政治混乱之中。一部分先进的知识分子进过痛苦的反思认识到:仅有政治制度的革新不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养国民的独立人格,彻底荡涤封建文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。

新文化运动的兴起

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号上发表《敬告青年》一文,正式吹响了新文化运动的号角。

兴起标志:

1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》),标志着“新文化运动”兴起。

目的:寻找救国新出路

新文化运动的兴起

3.代表人物

蔡元培

陈独秀

胡适

李大钊

鲁迅

兼容并包

思想自由

北京大学和《新青年》

成为新文化运动最重要的阵地

抨击

提倡

民主

科学

新文学

内容

1.新文化运动的内容

旧道德

旧文化

旧文学

1915年9月在上海创办《青年杂志》(《新青年》),

提出“民主”和“科学”的口号,发起新文化运动;

1917年提出“文学革命”的口号。

1917年,在《新青年》上发表《文学改良刍议》,主张用

白话文代替文言文。

1918年9月在《新青年》发表中国文学史第一篇白话小说《狂人日记》,以新文学的形式深刻揭露封建礼教的吃人本质,显示了文学革命的成果,推动了新文化运动发展。

(1)“吾以为今日而言文学改良,须从八事入手。八事者何?一曰须言之有物……五曰务去滥调语。”这段文字的作者是( )

A.梁启超

B.胡适

C.李大钊

D.陈独秀

B

(2)蔡元培、陈独秀和胡适三人年幼长幼,生肖都属兔,因此被后人形象地称作新文化运动中的“三只兔子。”下列有关他们在新文化运动中的活动,叙述正确的是( )

A.1915年,陈独秀在北京创办《青年杂志》

B.蔡元培担任北大校长发起了新文化运动

C.胡适发表《文学改良刍议》,提倡白话文

D.陈独秀和胡适都在新文化运动后期积极宣传马克思主义

C

发展民主和科学,就可以救国救民,强国富民。

(3).某校排练了一部历史剧,其中一句台词是:“

请‘民主’和‘科学’两位先生来救治中国政治上、道德上、思想上的一切黑暗”。据此判断,在这部历史剧中表现了( )

A.太平天国运动

B.辛亥革命

C.新文化运动

D.北伐战争

1915

1926

C

1911

1851

新文化运动对东西方文化存在绝对肯定或绝对否定的倾向,对中国传统文化的看法具有片面性。

新文化运动

1.

意义:

2.

3.

局限性:

性质:

(4)新文化运动的历史意义是( )

A.使人们的思想得到空前解放

B.结束了中国两千多年的君主专制制度

C.使中国完全沦为半殖民地半封建社会

D.开启了中国的近代化

A

点击输入文本点击输入文本

尊孔复古

新文化运动

民主

科学

新文学

新道德

伟大的思想解放运动

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹