2023届高考语文复习:散文——分析行文思路与线索

文档属性

| 名称 | 2023届高考语文复习:散文——分析行文思路与线索 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-10 22:16:41 | ||

图片预览

文档简介

散文:分析行文思路与线索

一、课程标准

引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审关鉴赏能力和表达交流能力。

学习目标与内容

(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

二、散文的结构形式

结构是行文思路的外在表现,指作品的整体构思(谋篇布局)、行文线索以及段落的安排与段落间的关系。思路是指按照一定的条理由此及彼地表达思想感情的路径、脉络。

“分析作品结构”,要求考生对作品的整体构思和行文方式进行剖析,明确其作用。高考主要从以下两个方面考查散文的结构:一是从线索(如感情线索、事件线索、人物线索、景物线索、行程线索、时间线索、空间线索等)入手,分析其在组织材料、叙述事件、表达主旨等方面起到的作用;二是从某个局部(如开头、结尾、过渡句段)入手,分析其在整个篇章中的作用。

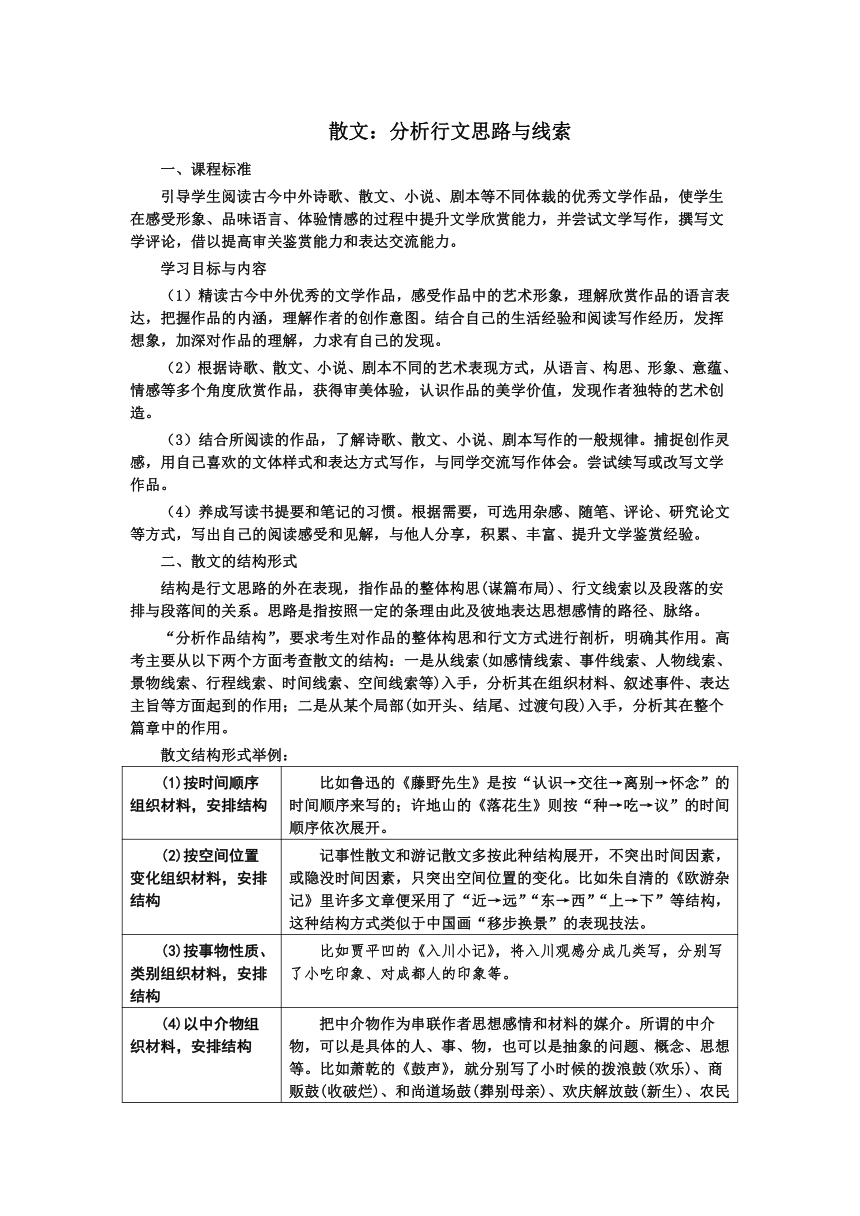

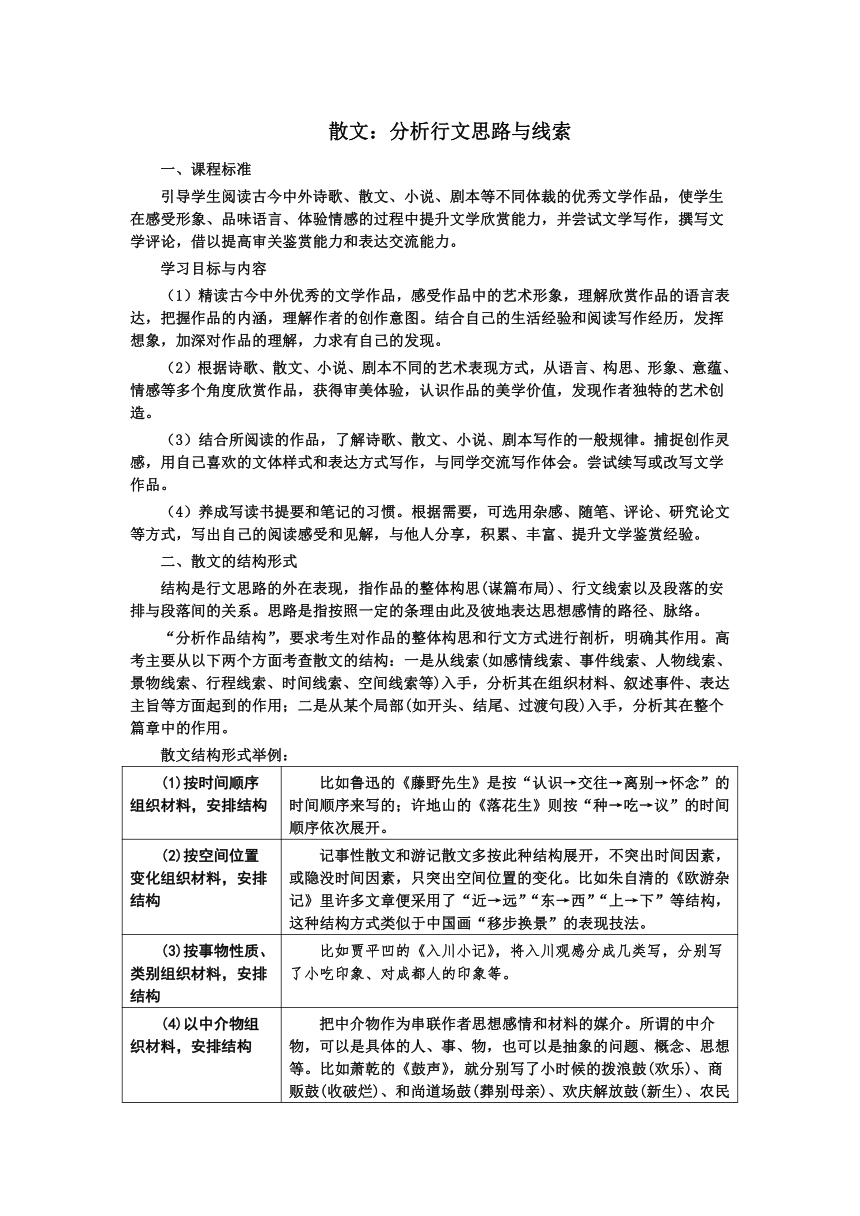

散文结构形式举例:

(1)按时间顺序组织材料,安排结构 比如鲁迅的《藤野先生》是按“认识→交往→离别→怀念”的时间顺序来写的;许地山的《落花生》则按“种→吃→议”的时间顺序依次展开。

(2)按空间位置变化组织材料,安排结构 记事性散文和游记散文多按此种结构展开,不突出时间因素,或隐没时间因素,只突出空间位置的变化。比如朱自清的《欧游杂记》里许多文章便采用了“近→远”“东→西”“上→下”等结构,这种结构方式类似于中国画“移步换景”的表现技法。

(3)按事物性质、类别组织材料,安排结构 比如贾平凹的《入川小记》,将入川观感分成几类写,分别写了小吃印象、对成都人的印象等。

(4)以中介物组织材料,安排结构 把中介物作为串联作者思想感情和材料的媒介。所谓的中介物,可以是具体的人、事、物,也可以是抽象的问题、概念、思想等。比如萧乾的《鼓声》,就分别写了小时候的拨浪鼓(欢乐)、商贩鼓(收破烂)、和尚道场鼓(葬别母亲)、欢庆解放鼓(新生)、农民分田地鼓(欢乐)、“文革”鼓(挨斗)和“四人帮”倒台鼓(欢乐)等,鼓声串起的片断表现了作者的人生历程及感悟。

(5)以作者的思想、情感的变化脉络组织材料,安排结构 比如余秋雨的《废墟》,就是按照思想、情感的变化脉络来写的,先后写了自己和别人对废墟的看法,认为应当保存废墟,中国需要废墟文化,保存历史废墟是为了走向现代。

(6)以双线结构(复调)行文,分明线和暗线 明线,作品中直接呈现出来的线索,如记事写景的时间线或空间线;暗线,即作品中未直接描述或间接呈现出来的人物活动或事件发展的线索,如记事写景中作者情感变化的线索。比如茅盾的《白杨礼赞》《雷雨前》等。

(7)环扣式结构 写两件以上的事,写完一件再写一件,各事件之间以特定的方式联系起来;事件间或层层深化,或互相映衬,或互相对比,或相互反复、强调。如川端康成的散文《我在美丽的日本》等。

(8)“阳光散射式”结构 即围绕一事或一物,写与之相关的事件或事物。

三、分析行文思路与线索

分析行文的思路就是按照文章表现的情感脉络,梳理文章先写了什么内容,后写了什么内容。梳理行文的思路与分析散文的线索的区别在于:思路是作者在写作时为了深化和表达其思想情感而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么、后写什么的问题;而线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。线索可以是梳理作者行文思路的一个参考,但两者是两个不同的概念。

阅读下面的文字,完成各题。

汴京的星河

叶文玲

孩提时,我有许多美丽的憧憬,天真的梦。那时,我最喜欢看天上的星河。夏夜仰望那缀满星星的夜空,我会几个小时地坐对发痴,小脑瓜里整个儿盘旋着关于星星月亮的种种神话传说。于是,我总相信月宫里有嫦娥,早晚有一天会从那影影绰绰的桂花树下飘飘走出,而那璀璨的星星呢,一定是那些调皮的小仙女随意抛洒的宝石珠贝。我很想什么时候飞上天去,抓住天幕的一角轻轻一抖,让这些明亮得耀眼的珠宝纷纷落下来,穿过云端,落到人间。

傻念头想过万万千,我却从不以为可笑,倒觉得这些记忆,永远像蜜汁一样醇甜。

大概就因为这颗未泯的童心吧,一些别人认为是不算稀奇的事,在我,却总要兴奋得大喊大叫。

现在,我就又想叫喊了:最近,我真的看见了天上落下的星河——那明亮得耀眼的珠宝。

那是在汴京——开封。这个赫赫有名的宋代京都汴梁城,果真又一次牵下了天上的星河,让无数次揣想过《东京梦华录》笔下灯宵月夕的我,感到如此新奇和庆幸。

素享盛誉的汴京,果不负人愿。在月华皎皎的元宵节,它再次以花光满路千门如昼的姿颜,呈现了它非同寻常的辉煌。

非是我这个初来乍到的外来客言辞夸大,我总觉得在汴京看灯会,别有一番意趣,在灯会中看汴京,别有一番别处难以得见的古城神韵和京都风光。

这种新奇有趣的感觉缘何而来?是因了那些盏灯,也因了那看灯的人,也因了那挂灯的街。

先说那街。

汴京的街,古今相映成趣,一片繁荣。路这厢,高高耸立起一幢幢现代化大楼;路那厢,则一色是明清风味的木柱木门木栅,特别是那雕镂朱漆的木窗棂,很能教人想起白话小说中所写的布衣小帽的“市井人家”。甚至连门口那长垂的竹帘一动,你都会蓦然一惊:是要走出一位肩搭长巾鼻头抹了点白粉的“酒保”,还是朱钗满头罗裙曳地的“女娇娃”?

且说那人。

也许正月正是“闲月”吧,不大的汴京城竟拥集了这么多的“闲人”。

紧挨着相国寺的小商品市场,设在一条长而又长的窄巷内,天天人头攒动,熙来攘往,那琳琅满目的小摊和形形色色的顾客,还真像升平鼎盛的北宋“相国寺万姓交易”的盛况呢!那儿,摆着那么多卖各色小吃的食摊,香气四溢,烟雾腾腾,碗盏丁冬,吆声大作。那个素享盛名的“第一楼”,更是整日价顾客盈门,座无虚席。这一切,不也大有向以时令小吃著称天下的汴京城遗风么?但是,我晓得,这盛况,这胜景,前些年是断断没有的,假如没有改革开放的新经济政策带来的繁荣,一向贫寒的豫东农民,能这样衣帽鲜亮亮、脸上油光光地率领举家老小来开封大饱眼福和口福吗?

今年,到开封游逛的人特别多,游逛的最主要目的,就是来观灯。

再说那灯。

我们抵达之时,虽是正午,却见鼓楼、龙亭这些主要街区,俱已“东风夜放花千树”了。

说也怪,越盼淡月胧明,偏偏日落迟迟,待挨得黄昏近,笑语喧,好心的主人却又劝阻道:此时去观灯,保准你们挨都挨不到跟前!

纵然心急难耐,也只好耐下心来,远远地站在门口,放眼眺望长街,果然是人潮滚滚,黑压压一片。虽未亲临,可是一阵阵传来的欢声笑浪,越发教你心痒痒得如痴如醉了。

好容易等到了“灯火阑珊”时。哦,这话儿也许不算准确,已是灯露生凉月横中天了,兴致浓浓的观灯人,还是一簇簇一队队地蜂拥不绝。

汴京城名不虚传,而汴京人也果有奇术异能!你看那一盏盏巧夺天工的彩灯,真个是收尽了祥云五色荧煌炫转,那千百盏争奇斗俏的灯,一一地当街密密地排列开来,交相辉映,金光四射。近近地看,真是千姿百态,大放光华,直教人眼花缭乱;远远地看,只见高高低低,五颜六色,飞旋流转,闪闪烁烁,道它是银河垂地,一点也不夸张。不信的话,此时你抬头望望中天,平日如练的素月,也悄然失色,端端地消淡了许多光华。

古人观灯,只能欣赏那奇巧百端的扎灯技艺,点的是蜡烛,糊的是绢纸,纵然巧夺天工,也难经风吹雪打;而今的灯,有了科学技术辅佐,自然更加高明。你看那腾跃而起的奔马灯浑身通亮,那纵马奔驰的勇士目光如炬;那能与人对话的机器娃娃灯前趋后仰,憨态可掬;那大书“为民作主”的扇子灯来回穿梭,熠熠生辉。

呵,怪不得,所有的看灯人都不恋恋于那些只有光色,只亮不转的小灯,却把以上那些巨大的,既有传统技巧,又有现代化特色的新鲜有趣的大转灯,密匝匝地围了个水泄不通。

一点不错,尽管灯节是古老传统,但人,毕竟是80年代的人,现代人最仰慕的还是科学技术和现代文明啊!

兴尽欲归时,在长街的拐角处,却又见到了一幅教我怦然心动的景象——一间小木楼的门窗呀地一声启开,一根长竿软软地伸将出来,竹竿头上,滴溜溜地悬了一盏八角宫灯,那宫灯虽小,款式却玲珑剔透,做工也极精致细巧。一时间,我没看清灯壁上那悠悠旋转的花卉图样,只觉得像飘过去一簇飞花,一团流云……

我看得呆了,循了那挑灯的手望去,恍恍的灯影下,只见是一个穿猩红雪衫的姑娘。许是那衣衫太红,那灯光太朦胧了,我看不清姑娘的眉眼儿,只见她那笑盈盈的脸蛋儿,被身上那件红衫,手中的那盏红灯,映照成了一团艳艳的红云……

那红云,那灯影,久久地晃在我的眼前,直伴着我进入梦境。

午夜,我果然重温了少年时的梦——我见那闪闪烁烁的星星,却从天河里飞溅下来,变成了“灯雨”,洒落在汴京城……

(本文有删改)

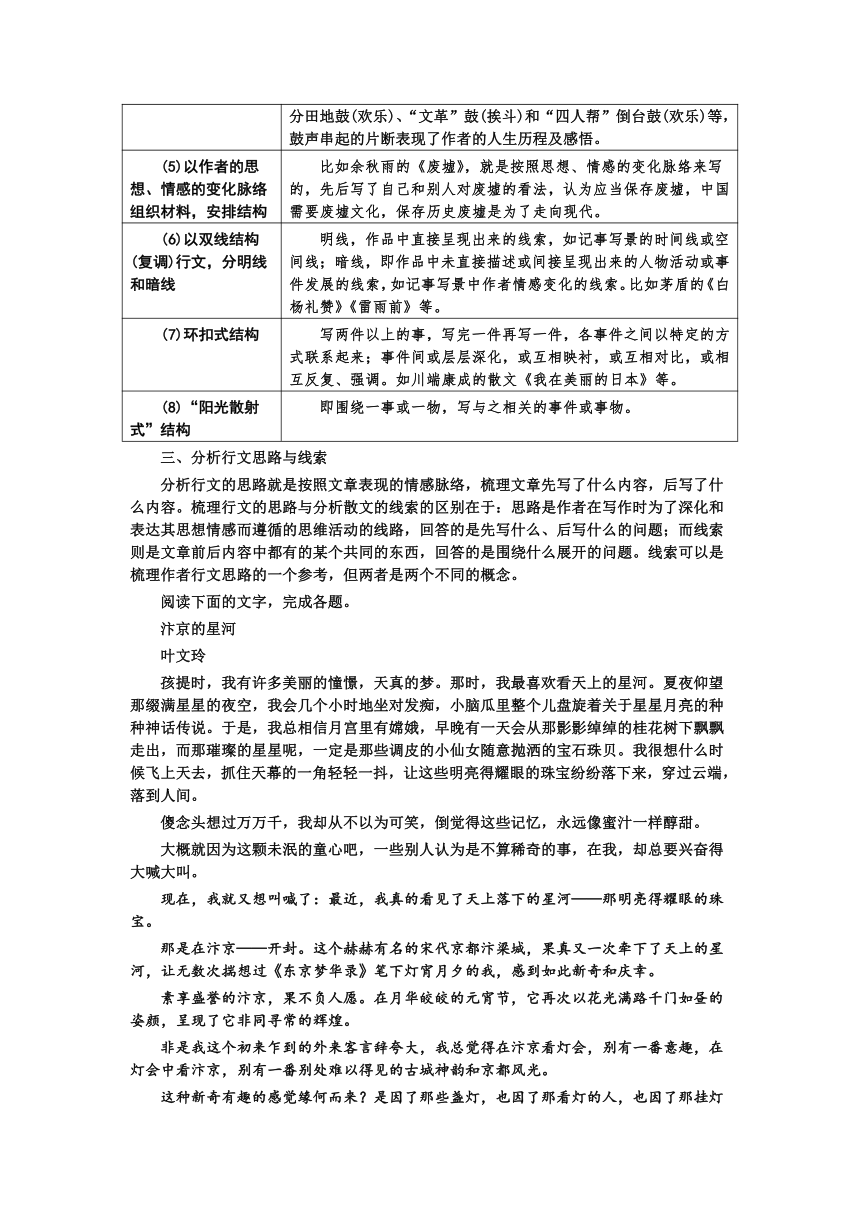

问:从结构上分析作品为什么先写街、再写人、后写灯。

1.审题。命题的着眼点是谋篇布局,即分析文本的行文思路,以及作者这么安排行文思路的理由。需要考生把握文中“街”“人”“灯”三者之间的内在联系,故要有整体阅读意识。

2.从标题“汴京的星河”看,文本最主要的描写对象应该是“灯”(题目中的“星河”,即众多花灯好像群星灿烂,连缀汇聚而成的一条河)。从文中关键句“这种新奇有趣的感觉缘何而来?是因了那些盏灯,也因了那看灯的人,也因了那挂灯的街”来看,作者首先强调的也还是“灯”,那么,作者在描写“灯”之前为什么要“先说那街”“且说那人”呢?

3.分析三者各自特点和内在联系。通过阅读相关语段,可以把握三者各自的特点:古老的汴京“街”道再现繁华,“街”上的“人”热闹拥挤,“灯”奇巧百端,引人流连。明确了三者的特点,那么就很好把握三者的内在联系:层层铺垫,层层推进,一步步把作者的“新奇有趣”之感推向高潮。

4.组织语言作答。要言之有据,言之有序。

【参考答案】

①先写街的繁荣作铺垫,引出人潮汹涌;

②再写游人众多,为后面观灯受阻埋下伏笔;

③最后写观灯盛况,把作品推向高潮并点题;

④层层铺垫,层层推进

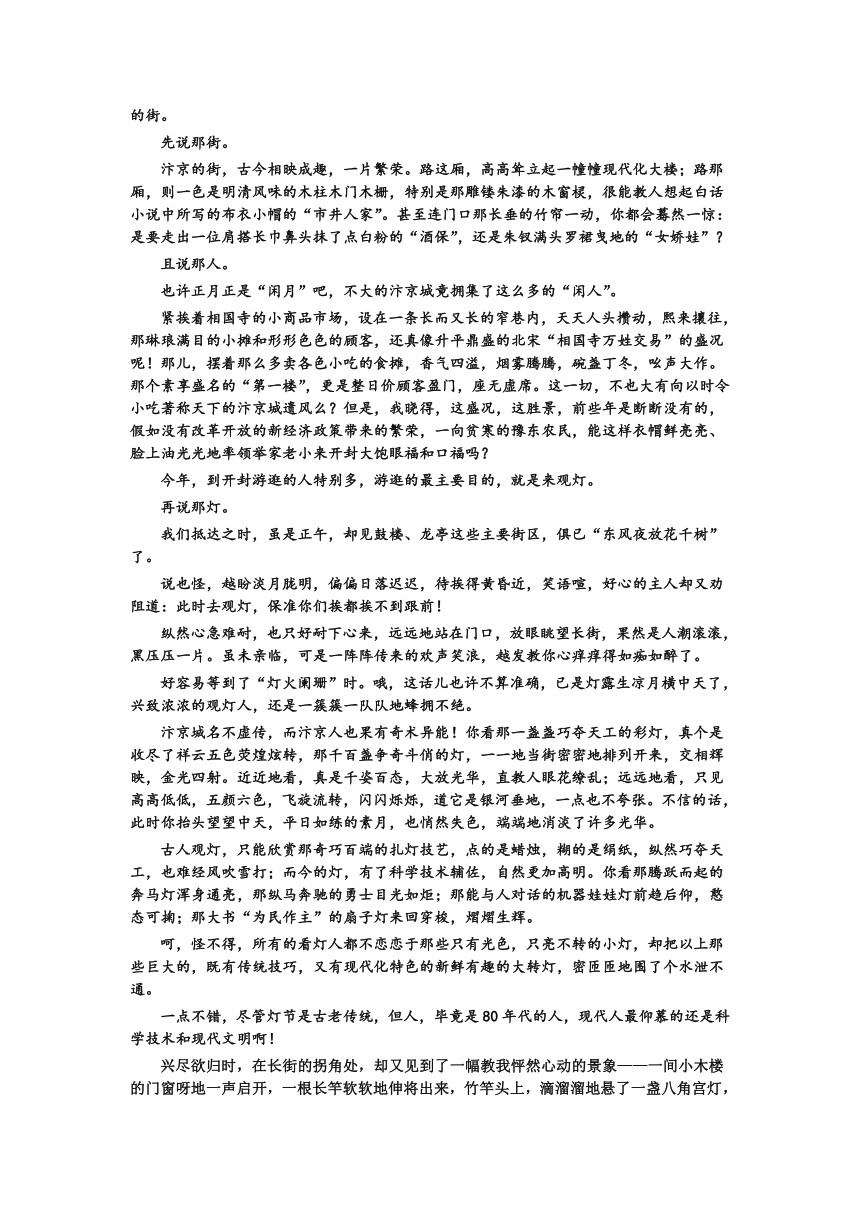

【答题指津】

1.解题思路

首先,从整体构思(谋篇布局)方面入手,把握文章的结构安排和材料的组织方式。

(1)文章在结构安排上一般有三种层次关系:

相承:包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

相并:包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

相属:包括总分关系和分总关系。

(2)材料组织的方式有以下几种:

① 从时间上组织材料。

② 从空间(场面)上组织材料。

③ 以物件(观察点)为中心组织材料。

④ 以情感或认识的过程来组织材料。

⑤ 由实到虚、层层深入组织材料。

(3)构思篇章的技巧:

开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

(4)其次,分析行文线索。

明线索:

线索是关涉散文结构的一个关键内容,它是梳理行文思路时的一个重要参考。

找线索:

① 了解文章的体裁分类和表现手法。以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索;写景散文一般以游踪或某一景物为线索;叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索;抒情散文往往以感情变化为线索。阅读时抓住线索有助于把握文章的主旨。

② 注意文章标题(有的标题本身就是线索,或者直接隐含线索)。

③ 注意文中反复出现的词语、句子。还要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的“情”,通常紧扣线索,或者隐含线索。

析作用:线索在散文中的主要作用有:

① 组织材料,贯穿全文。

② 结构清晰,情节集中。

③ 揭示主题。

④ 使行文富于变化。

2.解题步骤

主要是“找线索,理思路,明主旨”。概括文章的思路一般可以分为以下四步:

第一步:粗读全文。看这篇文章主要谈的是什么问题,或者说了什么事情。这一步的作用是把握文章全貌。

第二步:审读段落。用一句简明的话把段意标示出来。这样做的目的是把几百上千字的文章浓缩成几句话,使文章的脉络明晰。

第三步:划分层次。寻找段落中的明显信息,如开头总领句、中心句、结尾总结句、承上启下的过渡句等。它们往往就是段意的提示。另外,段落中的议论抒情句往往有助于我们加深对段意的理解。

第四步:合成段意。找出概括性语句、关键词语,分析合成段意。要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再整合出段意。

3.答题规范:

(1)文章首先写了……其次写了……最后写了……。

(2)××是贯穿全文的线索,在文中一次次出现,一层层递进,逐层深入,把感情推向高潮。

四、真题体验

(2022·全国乙卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

“九一八”致弟弟书

萧红

可弟:小战士,你也做了战士了,这是我想不到的。

世事恍恍惚惚地就过了;记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的,现在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了。

记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,那一天的早晨你还在大门外和一群孩子玩着,那时你才十三四岁,你看着我离开家,向着那白银似的满铺着雪的无边的大地奔去。你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看。

而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,因为我的漂流不定,信有时收到,有时收不到。但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说的话,都不像是你说的。比方说一生活在这边,前途是没有希望的……

我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印象,你晓得什么,你小孩子。所以我回信的时候,总是愿意说一些空话,问一问,家里的樱桃树这几年结樱桃多少?红玫瑰依旧开花否?或者是看门的大白狗怎样了?你的回信,说祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的。但是没有读过你的几封这样的信,我又走了,越走越离得你远了。

可弟,我们都是自幼没有见过海的孩子,海是生疏的,我们怕,但是也就上了海船,飘飘荡荡的,前边没有什么一定的目的,也就往前走了。

不知多久,忽然又有信来,是来自东京的,说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到东京去看看,我想这一次可以见到你了。这是多么出奇的一个奇遇。我一到东京就写信给你,约你第三天的下午六点在某某饭馆等我。

那天,我五点钟就等在那里,一直到了六点钟,没有人来,我又多等了一刻钟,我又多等了半点钟,我想或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟,竟想到,大概你来过了,或者已经不认识我。第二天,我想还是到你住的地方看一趟。有一个老婆婆,说你已经在月初走了,离开了东京了。你那帘子里头静悄悄的,好像你在里边睡午觉的,半年之后,我还没有回上海,你又来了信,说你已经到了上海,是到上海找我的。我想这可糟了,又来了一个小吉卜赛。

这流浪的生活,怕你过不惯,也怕你受不住。

但你说:“你可以过得惯,为什么我过不惯?”

等我一回到上海,你每天到我的住处来,我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了慌乱。我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去。常常在街上碰到你们的一伙,你们都是年轻的,都是北方的粗直的青年,内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏的地方,你们都怀着万分的勇敢,只有向前,没有回头。但是你们都充满了饥饿,所以每天到处找工作。你们是可怕的一群,在街上落叶似的被秋风卷着,弯着腰,抱着膀,那时你不知我心里的忧郁,你总是早上来笑着,晚上来笑着。进到我屋子来,看到打着寒战。

可吃的就吃,看到书就翻,累了,躺在床上就休息是欢喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

你那种傻里傻气的样子,我看了,有的时候,觉得讨厌,有的时候也觉得喜欢,虽是欢喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

不多时就“七七”事变,很快你就决定了,到西北去,做抗日军去。

你走的那天晚上,满天都是星,就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜,那样黑黑的夜,那样飞着萤虫的夜。

你走了,你的眼睛不大看我,我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上,到了院里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意。只觉得恍恍惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模糊,真所谓有如梦寐了。

可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱惑,你的眼里充满了禁果。

恰巧在抗战不久,我也到山西去,有人告诉我你在洪洞的前线,离着我很近,我转给你一封信,我想没有两天就可见到你了。那时我心里可开心极了,因为我看到不少和你那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡的。虽然我给你的信,你没有收到,我也没能看见你,但我不知为什么竟很放心,就像见到了你一样。因为你也是他们之中的一个,于是我就把你忘了。

但是从那以后,你的音信一点也没有的。而至今已经四年了,你到底没有信来。我本来不常想你,不过现在想起你来了,你为什么不来信。

今天又快到“九一八”了,写了以上这些,以遣胸中的忧闷。

愿你在远方快乐和健康。

1941年9月

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.信中写“满铺着雪的无边的大地”和大海上“飘飘荡荡的”海船,都表达了前途未卜的意思,写出了“我”对流浪生涯的忧惧不安。

B.“我”有一个时期写给弟弟的信中,谈的总是些樱桃树玫瑰花之类的“空话”,这些话题看似亲切,实则回避了弟弟信中流露出的苦闷。

C.弟弟从上海前往西北的分别之夜,两人并无多言,但信中追忆那个夜如同幼年的夜,写出了“我”在漂泊多年后重拾与弟弟的亲密感情。

D.信件的结尾处,点出“又快到‘九一八’了”,照应了信件开头“这十年中”的说法,同时将个人遭际与国家命运紧密联系在一起。

【答案】A

【解析】A.“……表达了前途未卜的意思……对流浪生涯的忧惧不安”错误,文章第三段说“向着那白银似的满铺着雪的无边的大地奔去”,这里要注意两个词语,一个是“白银似的”,一个是“奔去”,“白银”传递出一种美好而有希望的感觉,“奔去”有一种期待和追求梦想的情感在其中。这是作者写自己十年前离开家的感受,字里行间我们读出的是青年时代的萧红对前途的期望和对未来未知世界的美好憧憬。。

8.这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分析这种恍惚感的由来。

【答案】

①感慨时光流逝之快,十年中和弟弟相处的时间短促;

②对与弟弟相处的回忆感到真切而又模糊,恍如梦境;

③牵挂、担心、思念流浪在外的弟弟。

【解析】本题考查学生分析文章内容,把握作者情感的能力。

由题干可知,考生需要到文中找到写“恍恍惚惚”情感状态的内容,然后结合具体的情节分析由来。

由“世事恍恍惚惚地就过了”“记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的”“记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,……你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看”可知,“我”和弟弟相处时间短暂,而且“我”离开家的时候弟弟年纪还小,所以这“恍恍惚惚”是感慨时光流逝之快。

由“现在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了”“而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,……但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说的话,都不像是你说的。比方说一生活在这边,前途是没有希望的”“我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印象,你晓得什么,你小孩子”“你的回信,说祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的”可知,对与弟弟的相处感到真切而又模糊,对于弟弟表现出的成长状态,“我”又感觉新奇,不相信弟弟已经长大,从当初那个不知离别是什么滋味的孩子成了一个有了自己的思想的青年。

由“我送你到了台阶上,到了院里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意”“可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱惑,你的眼里充满了禁果”可知,“我”的内心对于弟弟的离开有不舍,有担心,但又不能阻止弟弟参军抗日,内心纠结矛盾,这种矛盾的背后是对弟弟的担忧、不舍和牵挂。

9.对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。

【答案】

①由个体到群体,真实再现了抗日战争时期一代青年的人生遭遇和心路历程。

②不同感受:在上海时,“我”对流浪青年生活没有着落、前途未知的状态充满担忧;在山西时,看到年轻群体的革命生活充实、快乐而有朝气,“我”深感欣慰,对中国的未来充满信心。

【解析】本题考查学生分析品味作者情感态度的能力。

由题干可知,考生需要找出这两处内容,结合“我”的心理感受以及弟弟和这些青年的生活状态进行分析。

如在上海时,“我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了慌乱”点明了“我”的心理状态是“慌乱”;结合“我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去”可知,“我”对这群青年未来的方向感到迷茫,由此可知,对于此时的流浪青年,“我”的内心是充满担忧的。

如在山西时,“那时我心里可开心极了”点明了“我”的心理状态是“开心”;结合“因为我看到不少和你那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡的”可知,这群年轻人快乐活泼,积极勇敢,他们拿起枪战斗,生活有目标,“我”从他们身上看到我们这个民族的希望,对中国的未来充满信心。

从整体来看,文章从弟弟写到青年,从上海的流浪青年写道山西抗战的青年,这是由个体到群体,展现了抗日战争时期青年的人生遭际和心路历程。

一、课程标准

引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审关鉴赏能力和表达交流能力。

学习目标与内容

(1)精读古今中外优秀的文学作品,感受作品中的艺术形象,理解欣赏作品的语言表达,把握作品的内涵,理解作者的创作意图。结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现。

(2)根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。

(3)结合所阅读的作品,了解诗歌、散文、小说、剧本写作的一般规律。捕捉创作灵感,用自己喜欢的文体样式和表达方式写作,与同学交流写作体会。尝试续写或改写文学作品。

(4)养成写读书提要和笔记的习惯。根据需要,可选用杂感、随笔、评论、研究论文等方式,写出自己的阅读感受和见解,与他人分享,积累、丰富、提升文学鉴赏经验。

二、散文的结构形式

结构是行文思路的外在表现,指作品的整体构思(谋篇布局)、行文线索以及段落的安排与段落间的关系。思路是指按照一定的条理由此及彼地表达思想感情的路径、脉络。

“分析作品结构”,要求考生对作品的整体构思和行文方式进行剖析,明确其作用。高考主要从以下两个方面考查散文的结构:一是从线索(如感情线索、事件线索、人物线索、景物线索、行程线索、时间线索、空间线索等)入手,分析其在组织材料、叙述事件、表达主旨等方面起到的作用;二是从某个局部(如开头、结尾、过渡句段)入手,分析其在整个篇章中的作用。

散文结构形式举例:

(1)按时间顺序组织材料,安排结构 比如鲁迅的《藤野先生》是按“认识→交往→离别→怀念”的时间顺序来写的;许地山的《落花生》则按“种→吃→议”的时间顺序依次展开。

(2)按空间位置变化组织材料,安排结构 记事性散文和游记散文多按此种结构展开,不突出时间因素,或隐没时间因素,只突出空间位置的变化。比如朱自清的《欧游杂记》里许多文章便采用了“近→远”“东→西”“上→下”等结构,这种结构方式类似于中国画“移步换景”的表现技法。

(3)按事物性质、类别组织材料,安排结构 比如贾平凹的《入川小记》,将入川观感分成几类写,分别写了小吃印象、对成都人的印象等。

(4)以中介物组织材料,安排结构 把中介物作为串联作者思想感情和材料的媒介。所谓的中介物,可以是具体的人、事、物,也可以是抽象的问题、概念、思想等。比如萧乾的《鼓声》,就分别写了小时候的拨浪鼓(欢乐)、商贩鼓(收破烂)、和尚道场鼓(葬别母亲)、欢庆解放鼓(新生)、农民分田地鼓(欢乐)、“文革”鼓(挨斗)和“四人帮”倒台鼓(欢乐)等,鼓声串起的片断表现了作者的人生历程及感悟。

(5)以作者的思想、情感的变化脉络组织材料,安排结构 比如余秋雨的《废墟》,就是按照思想、情感的变化脉络来写的,先后写了自己和别人对废墟的看法,认为应当保存废墟,中国需要废墟文化,保存历史废墟是为了走向现代。

(6)以双线结构(复调)行文,分明线和暗线 明线,作品中直接呈现出来的线索,如记事写景的时间线或空间线;暗线,即作品中未直接描述或间接呈现出来的人物活动或事件发展的线索,如记事写景中作者情感变化的线索。比如茅盾的《白杨礼赞》《雷雨前》等。

(7)环扣式结构 写两件以上的事,写完一件再写一件,各事件之间以特定的方式联系起来;事件间或层层深化,或互相映衬,或互相对比,或相互反复、强调。如川端康成的散文《我在美丽的日本》等。

(8)“阳光散射式”结构 即围绕一事或一物,写与之相关的事件或事物。

三、分析行文思路与线索

分析行文的思路就是按照文章表现的情感脉络,梳理文章先写了什么内容,后写了什么内容。梳理行文的思路与分析散文的线索的区别在于:思路是作者在写作时为了深化和表达其思想情感而遵循的思维活动的线路,回答的是先写什么、后写什么的问题;而线索则是文章前后内容中都有的某个共同的东西,回答的是围绕什么展开的问题。线索可以是梳理作者行文思路的一个参考,但两者是两个不同的概念。

阅读下面的文字,完成各题。

汴京的星河

叶文玲

孩提时,我有许多美丽的憧憬,天真的梦。那时,我最喜欢看天上的星河。夏夜仰望那缀满星星的夜空,我会几个小时地坐对发痴,小脑瓜里整个儿盘旋着关于星星月亮的种种神话传说。于是,我总相信月宫里有嫦娥,早晚有一天会从那影影绰绰的桂花树下飘飘走出,而那璀璨的星星呢,一定是那些调皮的小仙女随意抛洒的宝石珠贝。我很想什么时候飞上天去,抓住天幕的一角轻轻一抖,让这些明亮得耀眼的珠宝纷纷落下来,穿过云端,落到人间。

傻念头想过万万千,我却从不以为可笑,倒觉得这些记忆,永远像蜜汁一样醇甜。

大概就因为这颗未泯的童心吧,一些别人认为是不算稀奇的事,在我,却总要兴奋得大喊大叫。

现在,我就又想叫喊了:最近,我真的看见了天上落下的星河——那明亮得耀眼的珠宝。

那是在汴京——开封。这个赫赫有名的宋代京都汴梁城,果真又一次牵下了天上的星河,让无数次揣想过《东京梦华录》笔下灯宵月夕的我,感到如此新奇和庆幸。

素享盛誉的汴京,果不负人愿。在月华皎皎的元宵节,它再次以花光满路千门如昼的姿颜,呈现了它非同寻常的辉煌。

非是我这个初来乍到的外来客言辞夸大,我总觉得在汴京看灯会,别有一番意趣,在灯会中看汴京,别有一番别处难以得见的古城神韵和京都风光。

这种新奇有趣的感觉缘何而来?是因了那些盏灯,也因了那看灯的人,也因了那挂灯的街。

先说那街。

汴京的街,古今相映成趣,一片繁荣。路这厢,高高耸立起一幢幢现代化大楼;路那厢,则一色是明清风味的木柱木门木栅,特别是那雕镂朱漆的木窗棂,很能教人想起白话小说中所写的布衣小帽的“市井人家”。甚至连门口那长垂的竹帘一动,你都会蓦然一惊:是要走出一位肩搭长巾鼻头抹了点白粉的“酒保”,还是朱钗满头罗裙曳地的“女娇娃”?

且说那人。

也许正月正是“闲月”吧,不大的汴京城竟拥集了这么多的“闲人”。

紧挨着相国寺的小商品市场,设在一条长而又长的窄巷内,天天人头攒动,熙来攘往,那琳琅满目的小摊和形形色色的顾客,还真像升平鼎盛的北宋“相国寺万姓交易”的盛况呢!那儿,摆着那么多卖各色小吃的食摊,香气四溢,烟雾腾腾,碗盏丁冬,吆声大作。那个素享盛名的“第一楼”,更是整日价顾客盈门,座无虚席。这一切,不也大有向以时令小吃著称天下的汴京城遗风么?但是,我晓得,这盛况,这胜景,前些年是断断没有的,假如没有改革开放的新经济政策带来的繁荣,一向贫寒的豫东农民,能这样衣帽鲜亮亮、脸上油光光地率领举家老小来开封大饱眼福和口福吗?

今年,到开封游逛的人特别多,游逛的最主要目的,就是来观灯。

再说那灯。

我们抵达之时,虽是正午,却见鼓楼、龙亭这些主要街区,俱已“东风夜放花千树”了。

说也怪,越盼淡月胧明,偏偏日落迟迟,待挨得黄昏近,笑语喧,好心的主人却又劝阻道:此时去观灯,保准你们挨都挨不到跟前!

纵然心急难耐,也只好耐下心来,远远地站在门口,放眼眺望长街,果然是人潮滚滚,黑压压一片。虽未亲临,可是一阵阵传来的欢声笑浪,越发教你心痒痒得如痴如醉了。

好容易等到了“灯火阑珊”时。哦,这话儿也许不算准确,已是灯露生凉月横中天了,兴致浓浓的观灯人,还是一簇簇一队队地蜂拥不绝。

汴京城名不虚传,而汴京人也果有奇术异能!你看那一盏盏巧夺天工的彩灯,真个是收尽了祥云五色荧煌炫转,那千百盏争奇斗俏的灯,一一地当街密密地排列开来,交相辉映,金光四射。近近地看,真是千姿百态,大放光华,直教人眼花缭乱;远远地看,只见高高低低,五颜六色,飞旋流转,闪闪烁烁,道它是银河垂地,一点也不夸张。不信的话,此时你抬头望望中天,平日如练的素月,也悄然失色,端端地消淡了许多光华。

古人观灯,只能欣赏那奇巧百端的扎灯技艺,点的是蜡烛,糊的是绢纸,纵然巧夺天工,也难经风吹雪打;而今的灯,有了科学技术辅佐,自然更加高明。你看那腾跃而起的奔马灯浑身通亮,那纵马奔驰的勇士目光如炬;那能与人对话的机器娃娃灯前趋后仰,憨态可掬;那大书“为民作主”的扇子灯来回穿梭,熠熠生辉。

呵,怪不得,所有的看灯人都不恋恋于那些只有光色,只亮不转的小灯,却把以上那些巨大的,既有传统技巧,又有现代化特色的新鲜有趣的大转灯,密匝匝地围了个水泄不通。

一点不错,尽管灯节是古老传统,但人,毕竟是80年代的人,现代人最仰慕的还是科学技术和现代文明啊!

兴尽欲归时,在长街的拐角处,却又见到了一幅教我怦然心动的景象——一间小木楼的门窗呀地一声启开,一根长竿软软地伸将出来,竹竿头上,滴溜溜地悬了一盏八角宫灯,那宫灯虽小,款式却玲珑剔透,做工也极精致细巧。一时间,我没看清灯壁上那悠悠旋转的花卉图样,只觉得像飘过去一簇飞花,一团流云……

我看得呆了,循了那挑灯的手望去,恍恍的灯影下,只见是一个穿猩红雪衫的姑娘。许是那衣衫太红,那灯光太朦胧了,我看不清姑娘的眉眼儿,只见她那笑盈盈的脸蛋儿,被身上那件红衫,手中的那盏红灯,映照成了一团艳艳的红云……

那红云,那灯影,久久地晃在我的眼前,直伴着我进入梦境。

午夜,我果然重温了少年时的梦——我见那闪闪烁烁的星星,却从天河里飞溅下来,变成了“灯雨”,洒落在汴京城……

(本文有删改)

问:从结构上分析作品为什么先写街、再写人、后写灯。

1.审题。命题的着眼点是谋篇布局,即分析文本的行文思路,以及作者这么安排行文思路的理由。需要考生把握文中“街”“人”“灯”三者之间的内在联系,故要有整体阅读意识。

2.从标题“汴京的星河”看,文本最主要的描写对象应该是“灯”(题目中的“星河”,即众多花灯好像群星灿烂,连缀汇聚而成的一条河)。从文中关键句“这种新奇有趣的感觉缘何而来?是因了那些盏灯,也因了那看灯的人,也因了那挂灯的街”来看,作者首先强调的也还是“灯”,那么,作者在描写“灯”之前为什么要“先说那街”“且说那人”呢?

3.分析三者各自特点和内在联系。通过阅读相关语段,可以把握三者各自的特点:古老的汴京“街”道再现繁华,“街”上的“人”热闹拥挤,“灯”奇巧百端,引人流连。明确了三者的特点,那么就很好把握三者的内在联系:层层铺垫,层层推进,一步步把作者的“新奇有趣”之感推向高潮。

4.组织语言作答。要言之有据,言之有序。

【参考答案】

①先写街的繁荣作铺垫,引出人潮汹涌;

②再写游人众多,为后面观灯受阻埋下伏笔;

③最后写观灯盛况,把作品推向高潮并点题;

④层层铺垫,层层推进

【答题指津】

1.解题思路

首先,从整体构思(谋篇布局)方面入手,把握文章的结构安排和材料的组织方式。

(1)文章在结构安排上一般有三种层次关系:

相承:包括承接关系和递进关系,通常表现为:由叙事到议论或抒情,由写景到议论或抒情。

相并:包括并列关系和对照关系,通常有并列式、对比式等。

相属:包括总分关系和分总关系。

(2)材料组织的方式有以下几种:

① 从时间上组织材料。

② 从空间(场面)上组织材料。

③ 以物件(观察点)为中心组织材料。

④ 以情感或认识的过程来组织材料。

⑤ 由实到虚、层层深入组织材料。

(3)构思篇章的技巧:

开门见山、首尾呼应、卒章显志、伏笔照应、层层深入、过渡铺垫、设置线索、烘托铺垫、设置悬念、制造波澜、起承转合、曲折有致等。

(4)其次,分析行文线索。

明线索:

线索是关涉散文结构的一个关键内容,它是梳理行文思路时的一个重要参考。

找线索:

① 了解文章的体裁分类和表现手法。以物喻人的散文一般以作者对“物”的理解或情感为线索;写景散文一般以游踪或某一景物为线索;叙事记人散文一般以事情发生、发展的过程或与人物交往的过程为线索;抒情散文往往以感情变化为线索。阅读时抓住线索有助于把握文章的主旨。

② 注意文章标题(有的标题本身就是线索,或者直接隐含线索)。

③ 注意文中反复出现的词语、句子。还要特别注意文中的议论、抒情部分,因为散文中的“情”,通常紧扣线索,或者隐含线索。

析作用:线索在散文中的主要作用有:

① 组织材料,贯穿全文。

② 结构清晰,情节集中。

③ 揭示主题。

④ 使行文富于变化。

2.解题步骤

主要是“找线索,理思路,明主旨”。概括文章的思路一般可以分为以下四步:

第一步:粗读全文。看这篇文章主要谈的是什么问题,或者说了什么事情。这一步的作用是把握文章全貌。

第二步:审读段落。用一句简明的话把段意标示出来。这样做的目的是把几百上千字的文章浓缩成几句话,使文章的脉络明晰。

第三步:划分层次。寻找段落中的明显信息,如开头总领句、中心句、结尾总结句、承上启下的过渡句等。它们往往就是段意的提示。另外,段落中的议论抒情句往往有助于我们加深对段意的理解。

第四步:合成段意。找出概括性语句、关键词语,分析合成段意。要考虑句间的关系,先划分层次,概括出各层意思,再整合出段意。

3.答题规范:

(1)文章首先写了……其次写了……最后写了……。

(2)××是贯穿全文的线索,在文中一次次出现,一层层递进,逐层深入,把感情推向高潮。

四、真题体验

(2022·全国乙卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

“九一八”致弟弟书

萧红

可弟:小战士,你也做了战士了,这是我想不到的。

世事恍恍惚惚地就过了;记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的,现在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了。

记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,那一天的早晨你还在大门外和一群孩子玩着,那时你才十三四岁,你看着我离开家,向着那白银似的满铺着雪的无边的大地奔去。你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看。

而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,因为我的漂流不定,信有时收到,有时收不到。但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说的话,都不像是你说的。比方说一生活在这边,前途是没有希望的……

我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印象,你晓得什么,你小孩子。所以我回信的时候,总是愿意说一些空话,问一问,家里的樱桃树这几年结樱桃多少?红玫瑰依旧开花否?或者是看门的大白狗怎样了?你的回信,说祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的。但是没有读过你的几封这样的信,我又走了,越走越离得你远了。

可弟,我们都是自幼没有见过海的孩子,海是生疏的,我们怕,但是也就上了海船,飘飘荡荡的,前边没有什么一定的目的,也就往前走了。

不知多久,忽然又有信来,是来自东京的,说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到东京去看看,我想这一次可以见到你了。这是多么出奇的一个奇遇。我一到东京就写信给你,约你第三天的下午六点在某某饭馆等我。

那天,我五点钟就等在那里,一直到了六点钟,没有人来,我又多等了一刻钟,我又多等了半点钟,我想或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟,竟想到,大概你来过了,或者已经不认识我。第二天,我想还是到你住的地方看一趟。有一个老婆婆,说你已经在月初走了,离开了东京了。你那帘子里头静悄悄的,好像你在里边睡午觉的,半年之后,我还没有回上海,你又来了信,说你已经到了上海,是到上海找我的。我想这可糟了,又来了一个小吉卜赛。

这流浪的生活,怕你过不惯,也怕你受不住。

但你说:“你可以过得惯,为什么我过不惯?”

等我一回到上海,你每天到我的住处来,我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了慌乱。我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去。常常在街上碰到你们的一伙,你们都是年轻的,都是北方的粗直的青年,内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏的地方,你们都怀着万分的勇敢,只有向前,没有回头。但是你们都充满了饥饿,所以每天到处找工作。你们是可怕的一群,在街上落叶似的被秋风卷着,弯着腰,抱着膀,那时你不知我心里的忧郁,你总是早上来笑着,晚上来笑着。进到我屋子来,看到打着寒战。

可吃的就吃,看到书就翻,累了,躺在床上就休息是欢喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

你那种傻里傻气的样子,我看了,有的时候,觉得讨厌,有的时候也觉得喜欢,虽是欢喜了,但还是心口不一地说:“快起来吧,看这么懒。”

不多时就“七七”事变,很快你就决定了,到西北去,做抗日军去。

你走的那天晚上,满天都是星,就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜,那样黑黑的夜,那样飞着萤虫的夜。

你走了,你的眼睛不大看我,我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上,到了院里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意。只觉得恍恍惚惚的,把过去的许多年的生活都翻了一个新,事事都显得特别真切,又都显得特别模糊,真所谓有如梦寐了。

可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱惑,你的眼里充满了禁果。

恰巧在抗战不久,我也到山西去,有人告诉我你在洪洞的前线,离着我很近,我转给你一封信,我想没有两天就可见到你了。那时我心里可开心极了,因为我看到不少和你那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡的。虽然我给你的信,你没有收到,我也没能看见你,但我不知为什么竟很放心,就像见到了你一样。因为你也是他们之中的一个,于是我就把你忘了。

但是从那以后,你的音信一点也没有的。而至今已经四年了,你到底没有信来。我本来不常想你,不过现在想起你来了,你为什么不来信。

今天又快到“九一八”了,写了以上这些,以遣胸中的忧闷。

愿你在远方快乐和健康。

1941年9月

(有删改)

7.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.信中写“满铺着雪的无边的大地”和大海上“飘飘荡荡的”海船,都表达了前途未卜的意思,写出了“我”对流浪生涯的忧惧不安。

B.“我”有一个时期写给弟弟的信中,谈的总是些樱桃树玫瑰花之类的“空话”,这些话题看似亲切,实则回避了弟弟信中流露出的苦闷。

C.弟弟从上海前往西北的分别之夜,两人并无多言,但信中追忆那个夜如同幼年的夜,写出了“我”在漂泊多年后重拾与弟弟的亲密感情。

D.信件的结尾处,点出“又快到‘九一八’了”,照应了信件开头“这十年中”的说法,同时将个人遭际与国家命运紧密联系在一起。

【答案】A

【解析】A.“……表达了前途未卜的意思……对流浪生涯的忧惧不安”错误,文章第三段说“向着那白银似的满铺着雪的无边的大地奔去”,这里要注意两个词语,一个是“白银似的”,一个是“奔去”,“白银”传递出一种美好而有希望的感觉,“奔去”有一种期待和追求梦想的情感在其中。这是作者写自己十年前离开家的感受,字里行间我们读出的是青年时代的萧红对前途的期望和对未来未知世界的美好憧憬。。

8.这封信情真意切,“恍恍惚惚”的情感状态更是一再呈现。请分析这种恍惚感的由来。

【答案】

①感慨时光流逝之快,十年中和弟弟相处的时间短促;

②对与弟弟相处的回忆感到真切而又模糊,恍如梦境;

③牵挂、担心、思念流浪在外的弟弟。

【解析】本题考查学生分析文章内容,把握作者情感的能力。

由题干可知,考生需要到文中找到写“恍恍惚惚”情感状态的内容,然后结合具体的情节分析由来。

由“世事恍恍惚惚地就过了”“记得这十年中只有那么一个短促的时间是与你相处的”“记得当我们都是小孩子的时候,当我离开家的时候,……你恋着玩,对于我的出走,你连看我也不看”可知,“我”和弟弟相处时间短暂,而且“我”离开家的时候弟弟年纪还小,所以这“恍恍惚惚”是感慨时光流逝之快。

由“现在想起就像连你的面孔还没有来得及记住,而你就去了”“而事隔六七年,你也就长大了,有时写信给我,……但我读了之后,竟看不见你,不是因为那信不是你写的,而是在那信里边你所说的话,都不像是你说的。比方说一生活在这边,前途是没有希望的”“我看了非常的生疏,又非常的新鲜,但心里边都不表示什么同情,因为我总有一个印象,你晓得什么,你小孩子”“你的回信,说祖父的坟头上长了一棵小树。在这样的话里,我才体味到这信是弟弟写给我的”可知,对与弟弟的相处感到真切而又模糊,对于弟弟表现出的成长状态,“我”又感觉新奇,不相信弟弟已经长大,从当初那个不知离别是什么滋味的孩子成了一个有了自己的思想的青年。

由“我送你到了台阶上,到了院里,你就走了。那时我心里不知道想什么,不知道愿意让你走,还是不愿意”“可弟,你从小就苍白,不健康,而今虽然长得很高了,精神是好的,体力仍旧是坏的。我很怕你走到别的地方去,支持不住,可是我又不能劝你回家,因为你的心里充满了诱惑,你的眼里充满了禁果”可知,“我”的内心对于弟弟的离开有不舍,有担心,但又不能阻止弟弟参军抗日,内心纠结矛盾,这种矛盾的背后是对弟弟的担忧、不舍和牵挂。

9.对于弟弟先后在上海和山西的两段生活,“我”都放在周围年轻人的群体生活中来叙述,且有不同的感受。请对此加以分析。

【答案】

①由个体到群体,真实再现了抗日战争时期一代青年的人生遭遇和心路历程。

②不同感受:在上海时,“我”对流浪青年生活没有着落、前途未知的状态充满担忧;在山西时,看到年轻群体的革命生活充实、快乐而有朝气,“我”深感欣慰,对中国的未来充满信心。

【解析】本题考查学生分析品味作者情感态度的能力。

由题干可知,考生需要找出这两处内容,结合“我”的心理感受以及弟弟和这些青年的生活状态进行分析。

如在上海时,“我看见了你的黑黑的人影,我的心里充满了慌乱”点明了“我”的心理状态是“慌乱”;结合“我想这些流浪的年轻人,都将流浪到哪里去”可知,“我”对这群青年未来的方向感到迷茫,由此可知,对于此时的流浪青年,“我”的内心是充满担忧的。

如在山西时,“那时我心里可开心极了”点明了“我”的心理状态是“开心”;结合“因为我看到不少和你那样年轻的孩子们,他们快乐而活泼,他们跑着跑着,工作的时候嘴里唱着歌。这一群快乐的小战士,胜利一定属于你们的,你们也拿枪,你们也担水,中国有你们,中国是不会亡的”可知,这群年轻人快乐活泼,积极勇敢,他们拿起枪战斗,生活有目标,“我”从他们身上看到我们这个民族的希望,对中国的未来充满信心。

从整体来看,文章从弟弟写到青年,从上海的流浪青年写道山西抗战的青年,这是由个体到群体,展现了抗日战争时期青年的人生遭际和心路历程。