2022届高考诗歌鉴赏专题复习:表达技巧

文档属性

| 名称 | 2022届高考诗歌鉴赏专题复习:表达技巧 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 39.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-10 22:17:20 | ||

图片预览

文档简介

古诗鉴赏:表达技巧专题

一、考试说明

表达技巧鉴赏是高考诗词鉴赏命题的重点。从近五年的全国卷试题看,17年全国2、3卷,18年全国2、3卷,19年全国2卷,20年全国2、3卷,21年全国乙卷都涉及此考点。命题在形式上很少单独设题,大多结合诗歌的形象、语言、思想内容或作者的观点态度等综合设题。在具体考查上,本考点主要从以下三个方面进行考查:

(1)辨识诗歌中各种表达技巧的使用。

(2)分析其本身的艺术效果。

(3)评价其对表现人物情感主旨等方面的作用。

命题角度主要包括修辞手法、表达方式、表现手法和结构技巧(艺术构思)四大部分。

二、命题角度

请找出常考查的表达技巧

1.表达方式:抒情、记叙、议论、描写

直抒胸臆

间接抒情:

(1)景情角度:借景抒情、触景生情、以景衬情、寓情于景;乐景写乐情、哀景写哀情、乐景衬哀情、哀景衬乐情。

(2)物情关系:借物抒怀、托物言志

(3)事情关系:借古讽(伤)今、怀古伤今、用典抒情、即事抒怀、正面描写

侧面描写

人物描写手法

景物描写手法

(1)描写顺序:远近、高低、时间空间变化

(2)色彩运用:明暗对比,绘形绘色

(3)动静(视听)结合、虚实结合、点面结合、正侧结合

(4)衬托 渲染

(5)白描、工笔(细节)

(6)修辞:比喻、夸张、拟人、对比等

(7)感官角度:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉

2.表现手法

象征、想象、联想、曲笔(从对方如笔,展开想象)、衬托、烘托、渲染、对比、比兴、用典、

3.修辞方法

比喻、拟人、借代、夸张、双关(谐音)、反问、反复、顶真、反语、通感、排比、叠字(词)、互文、设问

4.结构技巧

先写景后抒情、先记事后抒怀、先抑后扬、欲扬先抑、卒章显志、开门见山、以景结情、伏笔铺垫、以小见大、曲笔入题

三、重难点突破

(一)修辞手法

【考查情况】

比喻、比拟、拟人、夸张、借代是最常考查的修辞手法。近年来高考古代诗歌鉴赏题对此多有涉及,有时会直接考查运用了哪种修辞手法,但大多数情况下还是放在表达技巧的提问中进行考查。设题时,不会侧重诗歌的全部内容,而是要求考生从句子的角度进行分析。考生答题时要结合句子内容或句子所体现的情感加以分析。

常见的命题方式

(1)这首诗运用了哪种修辞手法?请结合诗句分析其表达作用。

(2)请从修辞手法的角度,赏析诗歌某一句的妙处。

(3)诗中某句运用了某种修辞手法,试简析它的艺术效果。

【常见区分】

1.比喻和比拟。比喻重在喻,强调本体和喻体的相似性;比拟,重在拟,强调将物(或人)写出了人(或物)或将甲物写出了乙物的行为和情态。

如

“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)用了比喻的修辞手法,巧妙地将皓月银辉下的山比作银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体;

“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”(韩愈《春雪》)用了比拟的修辞手法,用“嫌”字将春雪人格化了。

2.借喻和借代。借喻重在喻,强调二者的相似性;借代重在代,强调二者的相关性。由于诗歌中的比喻常常只有喻体,不出现本体,这就给区别借喻和借代增加了难度。

如

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”(李白《登金陵凤凰台》)中的“浮云”和“日”分别比喻蒙蔽君王的小人和君王自己,这就属于借喻。

积累小贴士

古诗常见的借代物

杜康——酒 尺素、双鲤——书信 干戈——战争 汉——唐 渔樵——隐逸生活 汗青——史书 吴钩——宝刀、利剑类 樯橹——船 天狼——入侵的异族 楼兰——边疆之敌 柳营——军营

判断·明手法

近3年各地高考古代诗歌鉴赏题中,不少题目涉及修辞手法。

1、白云笑我还多事,流水随人合有情。(2021全国甲卷)

2、因吟郢岸百亩蕙,欲采商崖三秀芝。(2020全国I卷)

3、临风一笑,问群芳、谁是真香纯白?(2021天津卷)

4、意足不求颜色似,前身相马九方皋。(2019天津卷)

5、鸟有偿冤者,终年抱寸诚。口衔山石细,心望海波平。(2019江苏卷)

6、为于耆旧内,试觅姓庞人。(2020年新课改全国I卷)

7、沟塍半废田畴薄,厨传相仍市井贫。(2020年江苏卷)

厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

8、田塍望如线,白水光参差。(2019全国III卷)

9、伤时愧孔父,去国同王粲。我生苦飘零,所历有嗟叹。(2019天津卷)

10、向来万里意,今在一窗间。(2019全国I卷)

11、此身虽贱道长存,非谒朱门谒孔门。(2019全国II卷)

(拟人)(用典)(拟人)(用典)(对比)(用典)(对比)(比喻)(用典)(对比)(借代)

【真题演练】

完成即时训练2并对照答案自行更正,从答案中总结出答题步骤

[2016·山东高考]阅读下面的元曲,回答问题。

水仙子·舟中

孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船,朔风吹老梅花片。推开篷雪满天。

诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。一笑琅然。

步骤一:点出运用了什么修辞手法。

步骤二:结合诗(词)句解释这种修辞格在诗(词)中是怎样运用的。

步骤三:指出运用此种修辞的艺术效果 。

分析“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”使用的两种修辞手法。

(1) 使用了拟人、排比。(2)使用拟人,把风雪人格化,赋予它们人物的特征。诗人诗兴大发迫不及待要同风雪争先,雪片与暴风搅作一团,诗句又同飞雪互相纠缠。写风与雪斗争,又写诗人与风雪斗争,充满动感,这正是作者自身胸怀之昭示。(3)通过排比,增强语言气势,使得整个画面饱含着生命的律动。一来它表现出了风雪的劲猛,二来也说明了湖上风雪翻飞的景象,充满豪迈之情,别具一种雄豪的阳刚之美。

【常见区分】

3.夸张。夸张主要有夸大夸张、缩小夸张两类。

如“危楼高百尺,手可摘星辰”(李白《夜宿山寺》)以在楼上手可摘到星星来说楼之高,此为夸大夸张。

4.设问与反问。设问通常有问有答,或者无须回答;反问则是无疑而问,一般没有回答。

如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”(李煜《虞美人》)用了设问的手法,有问有答;

“今古恨,几千般,只应离合是悲欢?”(辛弃疾《鹧鸪天·送人》)用了反问的手法,无疑而问。

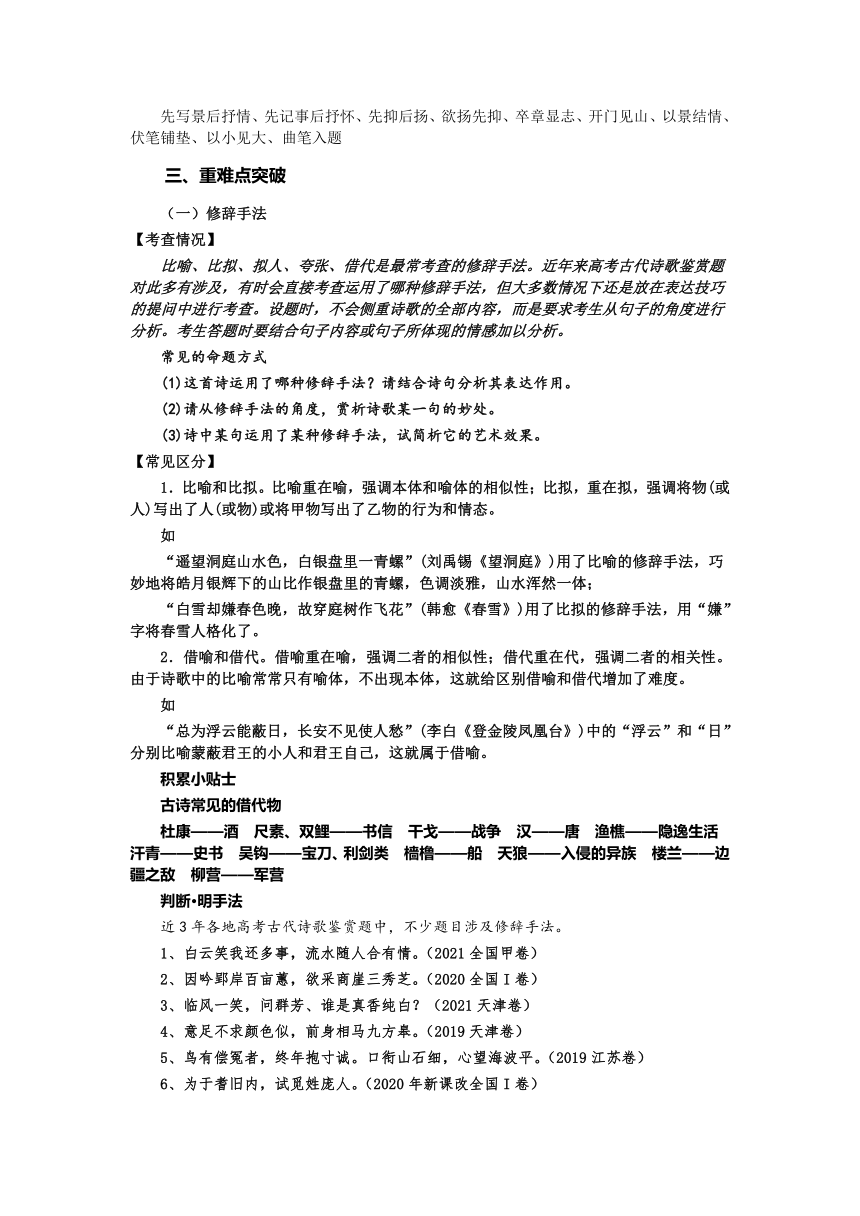

(二)表现手法

重难点突破

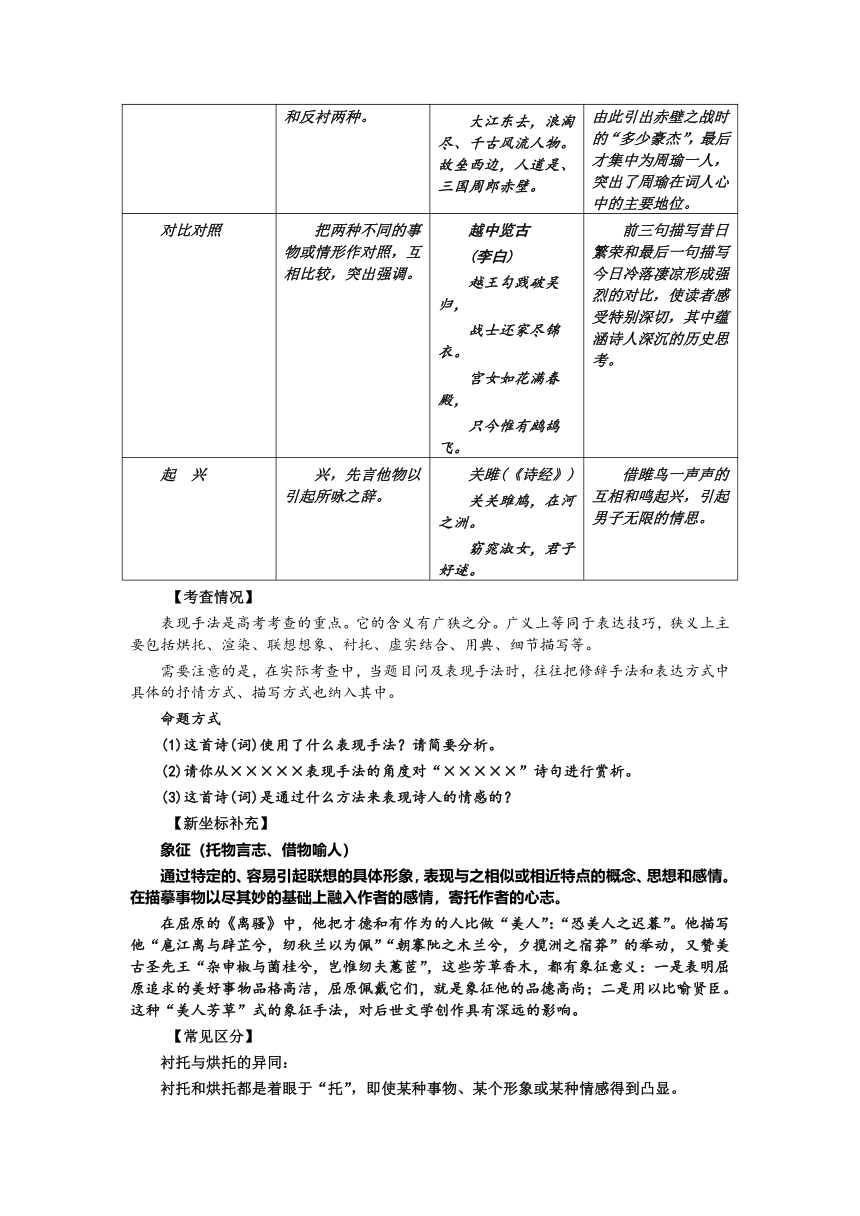

表现手法 说 明 示 例 赏 析

衬托烘托 指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。有正衬和反衬两种。 念奴娇·赤壁怀古 (苏轼) 大江东去,浪淘尽、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。 要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”写起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中为周瑜一人,突出了周瑜在词人心中的主要地位。

对比对照 把两种不同的事物或情形作对照,互相比较,突出强调。 越中览古 (李白) 越王勾践破吴归, 战士还家尽锦衣。 宫女如花满春殿, 只今惟有鹧鸪飞。 前三句描写昔日繁荣和最后一句描写今日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者感受特别深切,其中蕴涵诗人深沉的历史思考。

起 兴 兴,先言他物以引起所咏之辞。 关雎(《诗经》) 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 借雎鸟一声声的互相和鸣起兴,引起男子无限的情思。

【考查情况】

表现手法是高考考查的重点。它的含义有广狭之分。广义上等同于表达技巧,狭义上主要包括烘托、渲染、联想想象、衬托、虚实结合、用典、细节描写等。

需要注意的是,在实际考查中,当题目问及表现手法时,往往把修辞手法和表达方式中具体的抒情方式、描写方式也纳入其中。

命题方式

(1)这首诗(词)使用了什么表现手法?请简要分析。

(2)请你从×××××表现手法的角度对“×××××”诗句进行赏析。

(3)这首诗(词)是通过什么方法来表现诗人的情感的?

【新坐标补充】

象征(托物言志、借物喻人)

通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念、思想和感情。在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,寄托作者的心志。

在屈原的《离骚》中,他把才德和有作为的人比做“美人”:“恐美人之迟暮”。他描写他“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”的举动,又赞美古圣先王“杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝”,这些芳草香木,都有象征意义:一是表明屈原追求的美好事物品格高洁,屈原佩戴它们,就是象征他的品德高尚;二是用以比喻贤臣。这种“美人芳草”式的象征手法,对后世文学创作具有深远的影响。

【常见区分】

衬托与烘托的异同:

衬托和烘托都是着眼于“托”,即使某种事物、某个形象或某种情感得到凸显。

衬托主要通过对该事物(或形象或情感)和与其相似或相对事物(或形象或情感)的对照映衬来完成;烘托主要通过对该事物(或形象或情感)做外在的侧面的描写来实现。

牡丹虽好,终须绿叶扶持。

月出惊山鸟,时鸣春涧中

衬托与对比的不同:

1 对比的两个事物的关系是并列的,不分主次;衬托可以明显的分出衬托事物和被衬托事物来,有主次、偏正之分。

2 对比常用于论述,衬托常用于描写。

自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

【实题演练】

醉落魄·咏鹰

陈维崧

寒山几堵①,风低削碎中原路②。秋空一碧无今古。醉袒貂裘,略记寻呼处。

男儿身手和谁赌?老来猛气还轩举③。人间多少闲狐兔。月黑沙黄,此际偏思汝。

[注]①堵:座。②削碎中原路:形容鹰掠地飞过。③轩举:意气飞扬。

这首词的上片主要是用什么表现手法来写鹰的?请作简要分析。

(1)品:品读诗歌,结合相关内容判断运用何种表现手法。

(2)用:依据内容,综览全诗,分析该手法的具体运用。

(3)赏:将上面的信息条分缕析地表述出来。分析该手法的表达效果。

运用了烘托手法。这首词上片并非全部直接写鹰,而是写寒山、大地、秋空,为鹰的活动提供了特定的场所。作者在这里用了烘托的手法,以壁立的寒山、空旷的大地、澄碧的秋空烘托鹰勇猛无畏、志存高远的形象。

(三)表达方式

重难点突破

【考查情况】

古典诗歌中常用的表达方式有记叙、描写、议论和抒情。所谓记叙,是叙述人物经历、事件发展和情景的转换;描写,是生动、具体、形象地再现某一对象的状貌和情态;议论,是对景物、事件以及相关的人物命运的态度和评价;抒情,是抒发和表达诗人的爱憎、好恶、喜怒、哀乐等主观感情。

其中抒情与描写是考查的重点。

要特别关注“描写”这种表达方式,它包括“白描”“细节描写”“正面描写”“侧面描写”“动静结合”、“虚实结合”等。

历来高考真题设问:

1.(17·浙江卷)这首诗的叙述特色鲜明,试作赏析。

2.(15·浙江卷)分析上片与下片对琵琶演奏描写角度的差异。

3.(14·全国卷Ⅱ)韦庄在诗中是用什么方法表现感情的 请简要分析。

4.(14·浙江卷)简要分析这两首诗抒情手法的差异。

常见的命题方式

(1)某诗句运用了哪种表达方式,有什么作用?

(2)某诗句运用了什么描写方法?请加以赏析。

(3)诗(词)中的感情是怎样表达出来的?试作简要分析。

请判断每一联分别运用的表达方式

蜻蜓原创 未经允许 不得转载

蜀相 杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

叙事、描写、议论、抒情 为一体

【描写手法】

单一手法

复合手法

绘画技法

角度:白描、渲染

细节描写

外形——粗笔勾勒

色彩——浓淡

光线——明暗

层次——远近俯仰

点面结合:声色结合、明暗相间、浓淡相间、远近结合、视听(嗅)结合、动静结合、虚实结合、视觉听觉、

正面:正侧结合、动中有静、以静写动、正衬(烘托)、反衬(映衬)

侧面:以物衬物、对比(对照)、以景衬人、以人衬人

【抒情手法】

直接抒情(直抒胸臆)

抒情方式

情与景 借景抒情/融情于景/情景交融/以乐景衬哀情/以哀景写乐情

情与物 托物言志

情与人、事 用典抒情

情与史 借古讽今/咏史抒怀

间接抒情

【常见区分】

借景抒情:指的是借助客观景物的描写来抒发诗人的主观感情。借景抒情的手法往往使情感含而不露,蕴藉悠远,深切动人。

情景交融:诗人的喜怒哀乐与写景状物结合在一起。诗人通过对景物的描写来表现自己的感情。

滁洲西涧

韦应物

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

问:这首诗在情与景的抒写上有何特色?试略作分析。

诗人运用了情景交融的手法。(叙)诗人独爱自甘寂寞安贫守节的涧边幽草,无意居高媚时的黄鹂。郊野渡口一副水急舟横的悠闲景象。(析)表露出诗人恬淡的胸襟以及不在其位,不得其用的无奈而忧伤的情怀。(评)

【注意事项】

情与景(借景抒情/情景交融等)

一、写景的句子常和常用的描写手法相联系(如感官形声色、视角的变换、点面结合、动静结合等)

二、要关注修饰词,来抓住景物的特点。

三、要记住一些传统的意象的内涵。(如酒、月、子规等)

情与物(托物言志)

一、注意物象的特点,作者在描摹的事物中所寄托的情感,抓物与志的“契合点”。

二、深入挖掘物象内在的品格、精神 。

三、要记住一些常用的物象的内涵。

【实题演练】

寒菊

[宋]郑思肖①

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

注释: ①郑思肖,南宋末为太学上舍,曾应试博学宏词科。元兵南下,郑思肖忧国忧民,上疏直谏,痛陈抗敌之策,被拒不纳。

本诗运用了什么手法抒发诗人的情感?请结合文本简要分析。

(1)运用了托物言志的手法。

(2)诗人借菊言志,菊花,宁可一直守在枝头,何曾被北风吹落在尘土。

(3)这是郑思肖民族气节的写照,也是对他坚毅不屈的歌颂,从而诗人孤傲、清高、坚持理想和信仰的高尚。

(四)结构技巧

重难点突破

【考查情况】

结构技巧(艺术构思)是指诗歌创作中行文结构的技巧,主要包括照应、过渡、开门见山、卒章显志、以景结情、抑扬 、铺垫 等。

常见的命题方式

(1)某句(联)在诗(词)中有什么作用?或某句诗放在某处好不好,为什么?

(2)这首诗是以什么为线索来写的?请简要分析。

(3)这首诗在结构上有什么特点?试做简要分析。

乱花渐欲迷人眼,我自如汤沃雪

快速准确判断古诗的表达技巧

回顾总结 ·明规范

试总结出表达技巧题一般的答题思路

【精准判断】

试以“三步法”快速判断表达技巧完成下题

春江送人

孟 贯

春江多去情,相去枕长汀。数雁别湓浦,片帆离洞庭。

雨余沙草绿,云散岸峰青。谁共观明月,渔歌夜好听。

10.请赏析这首诗颈联的艺术特色。(6分)

赏析《春江送人》第三联“雨余沙草绿,云散岸峰青”。

①诗人的目光从近处的沙草望向远方的山峰,由近及远,由低到高,变换不同的视角使画面增添了层次感。

②两句诗选取不同色彩入诗,既有雨后嫩绿的小草,又有云开后青色的山峰,画面丰富。

③以乐景衬哀情,作者写在清新明丽的背景下仍难舍的别离之情,哀情倍增。

四、精准判断

“三步法”快速判断表达技巧

第一步:简易法判断写了什么内容?

写景(场面)?写人(物)?写事?抒情(说理)?

雨余沙草绿,云散岸峰青

第二步:这一内容,诗人是如何写的?

直接(正面)写还是间接(侧面)写?

直接(正面)写的手法有哪些?间接(侧面)写的手法有哪些?

(一)写景或物的常用手法(本诗定位)

(1)虚与实。是眼前所见,还是想象、梦境、回忆?

(2)动与静。是动景还是静景?或者动静结合;是静景还是闹景?或以声写静?

(3)声与色。有写声音吗(侧面以声写静,或正面渲染)?有写颜色吗(色彩的对比与渲染)?有声有色,那又是视听结合。

(4)多种感觉器官。视觉,听觉,嗅觉,味觉,触觉;通感

(5)观察视角。远近、高低(俯仰)、里外?

(6)正侧结合。正面:声音颜色形状;侧面:他物的对比衬托

(7)用修辞写。常用的修辞手法?

(8)工笔细描还是粗线条勾勒(白描)?

(9)铺陈与点染

(二)写人或物的常用手法

(1)正面写人。动作、语言(对话)、神态、心理、外貌(肖像); 细节(动作细节与神态细节);抑扬

(2)正面写物。绘形绘色摹声,香味与神韵

(3)侧面写人或物。环境衬托;他人的对比、衬托与铺垫

(4)用修辞手法写。

(三)写事的常用手法

(1)今事(现在):动作或动作细节

(2)古事。用典;联想与想象。

(3)未来之事。联想想象

(四)抒情与说理的常用手法

(1)抒情:直接还是间接?

直接:直抒胸臆

间接:借景,借事(用典),借物(象征;托物言志)

(2)说理。议论

“三步法”快速判断表达技巧

第三步:写此一内容的目的?

构境(渲染);衬人衬物(对比、衬托或烘托);抒情(直接或间接);说理(议论);缀联诗歌(结构技法;起兴)

【题目引航·精准判断】

春江送人

孟 贯

春江多去情,相去枕长汀。数雁别湓浦,片帆离洞庭。

雨余沙草绿,云散岸峰青。谁共观明月,渔歌夜好听。

10.请赏析这首诗颈联的艺术特色。(6分)

第一步:写景

虚与实?动与静?声与色?多种感官?观察视角?正侧?修辞?粗与细?

第二步:怎么写景?

渲染?抒情?

第三步:写景之目的?

①诗人的目光从近处的沙草望向远方的山峰,由近及远,由低到高,变换不同的视角使画面增添了层次感。②两句诗选取不同色彩入诗,既有雨后嫩绿的小草,又有云开后青色的山峰,画面丰富。③以乐景衬哀情,作者写在清新明丽的背景下仍难舍的别离之情,哀情倍增。

请结合读懂诗歌七看法和表达技巧三步法完成下题

【真题实操·精准判断】

(2020全国Ⅲ卷)

苦笋

陆游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

(注)①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人看到盘中摆放的一对剥去外皮的竹笋,洁白鲜嫩,不禁眼前一亮。

B.诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。

C.诗人虽然喜爱苦笋,但毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食。

D.全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。

15.诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

五、七看并举:

初读读什么?

读标题,读诗人,读注释,

读情感词,读关键句,读选项,读题干。

第一读,读题目

《苦笋》

咏物诗

竹笋:色白、有节、味苦回甘

第二读,读诗人

陆游 南宋爱国诗人

《示儿》

《游山西村》

《卜算子·咏梅》

《钗头凤·红酥手》

《书愤》

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

第三读,读注释

(注)①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。

②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

注释常见的有三种:

(1)关乎诗人和写作背景;

(2)关乎偏僻字词和句意;

(3)关乎用典和诗人情感;

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

第四、五读,读情感词与关键句【疏通句意,存疑最可贵】

藜藿盘中忽眼明,骈头脱襁白玉婴。

【粗劣的饭菜中一盘苦笋令我眼前一亮;同根并生的苦笋剥去了外皮,色泽如白玉般的婴儿。】

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

【我深知一个人的耿介品格取决于天性,就像苦笋的节与生俱来一样。】

我见魏征殊媚妩,约束儿童勿多取。

【我和唐太宗一样,认为耿介的魏征实在是妩媚可爱。“约束”一句???】

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

【自古以来,人才需要培养,放手让它们高入云霄,去迎战风雨。】

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

做题注意什么?

客观题,突破难点,知其所以然!

主观题,条理清晰,有采分意识。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

第六读,读选项【结合诗句辨析正误】

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人看到盘中摆放的一对剥去外皮的竹笋,洁白鲜嫩,不禁眼前一亮。

首联:藜藿盘中忽眼明,骈头脱襁白玉婴。

B.诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。

颔联:极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。【借物喻人:坚守节操,矢志不渝】

C.诗人虽然喜爱苦笋,但毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食。

颈联:我见魏征殊媚妩,约束儿童勿多取。

【高考解析:约束孩童要俭约正直,不贪不奢。我认为:“勿多取”的真正原因是:给竹笋生长的空间,让它们历经风雨,长大成才。结尾既写物又写人。】

D.全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。

尾联:人才自古要养成,放使干霄战风雨。

C

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

手法题

第一步:简易法判断写了什么内容?

第二步:这一内容,诗人是如何写的?

第三步:写此一内容的目的?

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

第七读,读题干

写物

用典,托物言志

抒情

15.诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

首先,这里考查第五句“我见魏征殊媚妩”的用典,须研读注释。

【注释:唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。】

其次,解读诗人用典的意图。

最后,整理出答题要点。

①运用用典的手法,历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的滋味并不适口;【14C项】②运用了托物言志的手法,苦笋与生俱来的“苦节”,象征“耿介”的性格,与魏征方正的人格相似,应该得到认可。【对颔联的举例和总结】

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

一、考试说明

表达技巧鉴赏是高考诗词鉴赏命题的重点。从近五年的全国卷试题看,17年全国2、3卷,18年全国2、3卷,19年全国2卷,20年全国2、3卷,21年全国乙卷都涉及此考点。命题在形式上很少单独设题,大多结合诗歌的形象、语言、思想内容或作者的观点态度等综合设题。在具体考查上,本考点主要从以下三个方面进行考查:

(1)辨识诗歌中各种表达技巧的使用。

(2)分析其本身的艺术效果。

(3)评价其对表现人物情感主旨等方面的作用。

命题角度主要包括修辞手法、表达方式、表现手法和结构技巧(艺术构思)四大部分。

二、命题角度

请找出常考查的表达技巧

1.表达方式:抒情、记叙、议论、描写

直抒胸臆

间接抒情:

(1)景情角度:借景抒情、触景生情、以景衬情、寓情于景;乐景写乐情、哀景写哀情、乐景衬哀情、哀景衬乐情。

(2)物情关系:借物抒怀、托物言志

(3)事情关系:借古讽(伤)今、怀古伤今、用典抒情、即事抒怀、正面描写

侧面描写

人物描写手法

景物描写手法

(1)描写顺序:远近、高低、时间空间变化

(2)色彩运用:明暗对比,绘形绘色

(3)动静(视听)结合、虚实结合、点面结合、正侧结合

(4)衬托 渲染

(5)白描、工笔(细节)

(6)修辞:比喻、夸张、拟人、对比等

(7)感官角度:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉

2.表现手法

象征、想象、联想、曲笔(从对方如笔,展开想象)、衬托、烘托、渲染、对比、比兴、用典、

3.修辞方法

比喻、拟人、借代、夸张、双关(谐音)、反问、反复、顶真、反语、通感、排比、叠字(词)、互文、设问

4.结构技巧

先写景后抒情、先记事后抒怀、先抑后扬、欲扬先抑、卒章显志、开门见山、以景结情、伏笔铺垫、以小见大、曲笔入题

三、重难点突破

(一)修辞手法

【考查情况】

比喻、比拟、拟人、夸张、借代是最常考查的修辞手法。近年来高考古代诗歌鉴赏题对此多有涉及,有时会直接考查运用了哪种修辞手法,但大多数情况下还是放在表达技巧的提问中进行考查。设题时,不会侧重诗歌的全部内容,而是要求考生从句子的角度进行分析。考生答题时要结合句子内容或句子所体现的情感加以分析。

常见的命题方式

(1)这首诗运用了哪种修辞手法?请结合诗句分析其表达作用。

(2)请从修辞手法的角度,赏析诗歌某一句的妙处。

(3)诗中某句运用了某种修辞手法,试简析它的艺术效果。

【常见区分】

1.比喻和比拟。比喻重在喻,强调本体和喻体的相似性;比拟,重在拟,强调将物(或人)写出了人(或物)或将甲物写出了乙物的行为和情态。

如

“遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺”(刘禹锡《望洞庭》)用了比喻的修辞手法,巧妙地将皓月银辉下的山比作银盘里的青螺,色调淡雅,山水浑然一体;

“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”(韩愈《春雪》)用了比拟的修辞手法,用“嫌”字将春雪人格化了。

2.借喻和借代。借喻重在喻,强调二者的相似性;借代重在代,强调二者的相关性。由于诗歌中的比喻常常只有喻体,不出现本体,这就给区别借喻和借代增加了难度。

如

“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”(李白《登金陵凤凰台》)中的“浮云”和“日”分别比喻蒙蔽君王的小人和君王自己,这就属于借喻。

积累小贴士

古诗常见的借代物

杜康——酒 尺素、双鲤——书信 干戈——战争 汉——唐 渔樵——隐逸生活 汗青——史书 吴钩——宝刀、利剑类 樯橹——船 天狼——入侵的异族 楼兰——边疆之敌 柳营——军营

判断·明手法

近3年各地高考古代诗歌鉴赏题中,不少题目涉及修辞手法。

1、白云笑我还多事,流水随人合有情。(2021全国甲卷)

2、因吟郢岸百亩蕙,欲采商崖三秀芝。(2020全国I卷)

3、临风一笑,问群芳、谁是真香纯白?(2021天津卷)

4、意足不求颜色似,前身相马九方皋。(2019天津卷)

5、鸟有偿冤者,终年抱寸诚。口衔山石细,心望海波平。(2019江苏卷)

6、为于耆旧内,试觅姓庞人。(2020年新课改全国I卷)

7、沟塍半废田畴薄,厨传相仍市井贫。(2020年江苏卷)

厨传:古代供应过客食宿、车马的处所。

8、田塍望如线,白水光参差。(2019全国III卷)

9、伤时愧孔父,去国同王粲。我生苦飘零,所历有嗟叹。(2019天津卷)

10、向来万里意,今在一窗间。(2019全国I卷)

11、此身虽贱道长存,非谒朱门谒孔门。(2019全国II卷)

(拟人)(用典)(拟人)(用典)(对比)(用典)(对比)(比喻)(用典)(对比)(借代)

【真题演练】

完成即时训练2并对照答案自行更正,从答案中总结出答题步骤

[2016·山东高考]阅读下面的元曲,回答问题。

水仙子·舟中

孙周卿

孤舟夜泊洞庭边,灯火青荧对客船,朔风吹老梅花片。推开篷雪满天。

诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠。一笑琅然。

步骤一:点出运用了什么修辞手法。

步骤二:结合诗(词)句解释这种修辞格在诗(词)中是怎样运用的。

步骤三:指出运用此种修辞的艺术效果 。

分析“诗豪与风雪争先,雪片与风鏖战,诗和雪缴缠”使用的两种修辞手法。

(1) 使用了拟人、排比。(2)使用拟人,把风雪人格化,赋予它们人物的特征。诗人诗兴大发迫不及待要同风雪争先,雪片与暴风搅作一团,诗句又同飞雪互相纠缠。写风与雪斗争,又写诗人与风雪斗争,充满动感,这正是作者自身胸怀之昭示。(3)通过排比,增强语言气势,使得整个画面饱含着生命的律动。一来它表现出了风雪的劲猛,二来也说明了湖上风雪翻飞的景象,充满豪迈之情,别具一种雄豪的阳刚之美。

【常见区分】

3.夸张。夸张主要有夸大夸张、缩小夸张两类。

如“危楼高百尺,手可摘星辰”(李白《夜宿山寺》)以在楼上手可摘到星星来说楼之高,此为夸大夸张。

4.设问与反问。设问通常有问有答,或者无须回答;反问则是无疑而问,一般没有回答。

如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”(李煜《虞美人》)用了设问的手法,有问有答;

“今古恨,几千般,只应离合是悲欢?”(辛弃疾《鹧鸪天·送人》)用了反问的手法,无疑而问。

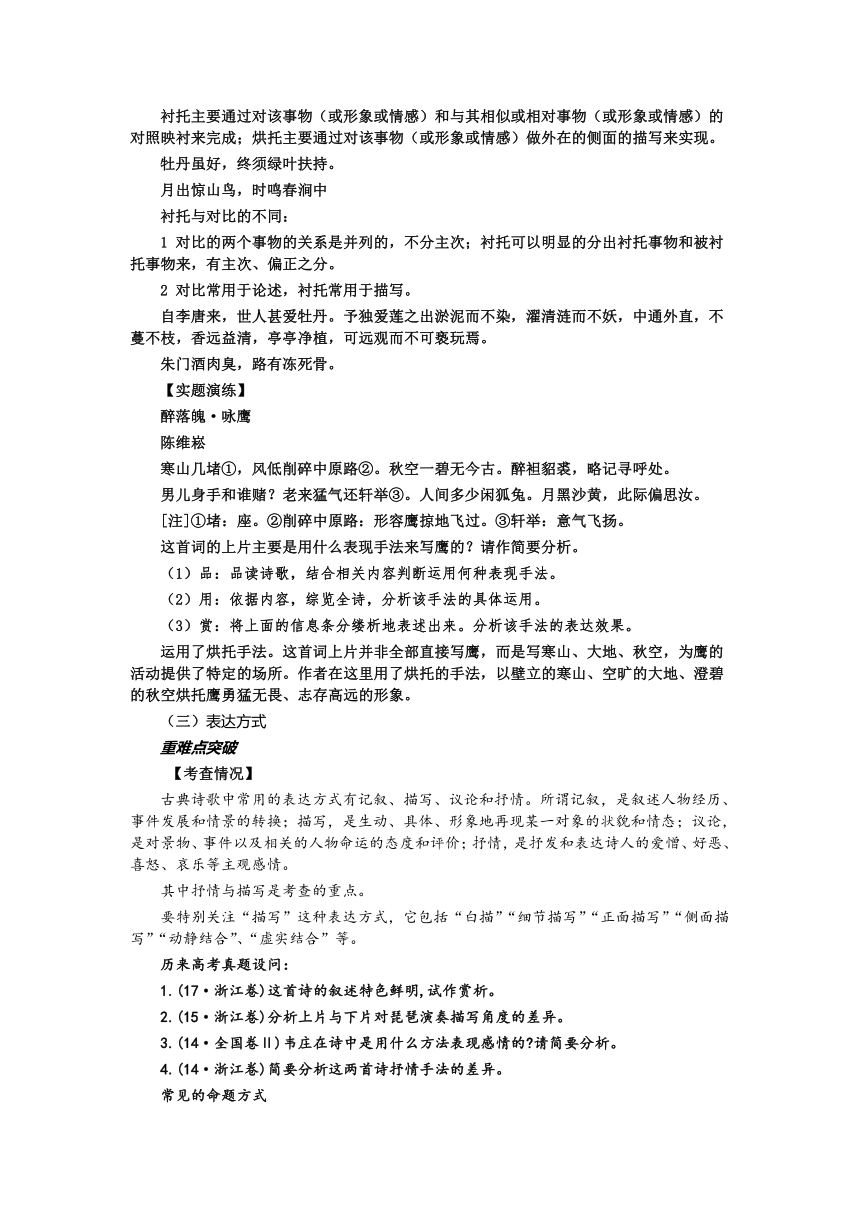

(二)表现手法

重难点突破

表现手法 说 明 示 例 赏 析

衬托烘托 指的是以乙托甲,使甲的特点或特质更加突出。有正衬和反衬两种。 念奴娇·赤壁怀古 (苏轼) 大江东去,浪淘尽、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。 要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”写起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中为周瑜一人,突出了周瑜在词人心中的主要地位。

对比对照 把两种不同的事物或情形作对照,互相比较,突出强调。 越中览古 (李白) 越王勾践破吴归, 战士还家尽锦衣。 宫女如花满春殿, 只今惟有鹧鸪飞。 前三句描写昔日繁荣和最后一句描写今日冷落凄凉形成强烈的对比,使读者感受特别深切,其中蕴涵诗人深沉的历史思考。

起 兴 兴,先言他物以引起所咏之辞。 关雎(《诗经》) 关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 借雎鸟一声声的互相和鸣起兴,引起男子无限的情思。

【考查情况】

表现手法是高考考查的重点。它的含义有广狭之分。广义上等同于表达技巧,狭义上主要包括烘托、渲染、联想想象、衬托、虚实结合、用典、细节描写等。

需要注意的是,在实际考查中,当题目问及表现手法时,往往把修辞手法和表达方式中具体的抒情方式、描写方式也纳入其中。

命题方式

(1)这首诗(词)使用了什么表现手法?请简要分析。

(2)请你从×××××表现手法的角度对“×××××”诗句进行赏析。

(3)这首诗(词)是通过什么方法来表现诗人的情感的?

【新坐标补充】

象征(托物言志、借物喻人)

通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相似或相近特点的概念、思想和感情。在描摹事物以尽其妙的基础上融入作者的感情,寄托作者的心志。

在屈原的《离骚》中,他把才德和有作为的人比做“美人”:“恐美人之迟暮”。他描写他“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”“朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽”的举动,又赞美古圣先王“杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝”,这些芳草香木,都有象征意义:一是表明屈原追求的美好事物品格高洁,屈原佩戴它们,就是象征他的品德高尚;二是用以比喻贤臣。这种“美人芳草”式的象征手法,对后世文学创作具有深远的影响。

【常见区分】

衬托与烘托的异同:

衬托和烘托都是着眼于“托”,即使某种事物、某个形象或某种情感得到凸显。

衬托主要通过对该事物(或形象或情感)和与其相似或相对事物(或形象或情感)的对照映衬来完成;烘托主要通过对该事物(或形象或情感)做外在的侧面的描写来实现。

牡丹虽好,终须绿叶扶持。

月出惊山鸟,时鸣春涧中

衬托与对比的不同:

1 对比的两个事物的关系是并列的,不分主次;衬托可以明显的分出衬托事物和被衬托事物来,有主次、偏正之分。

2 对比常用于论述,衬托常用于描写。

自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

【实题演练】

醉落魄·咏鹰

陈维崧

寒山几堵①,风低削碎中原路②。秋空一碧无今古。醉袒貂裘,略记寻呼处。

男儿身手和谁赌?老来猛气还轩举③。人间多少闲狐兔。月黑沙黄,此际偏思汝。

[注]①堵:座。②削碎中原路:形容鹰掠地飞过。③轩举:意气飞扬。

这首词的上片主要是用什么表现手法来写鹰的?请作简要分析。

(1)品:品读诗歌,结合相关内容判断运用何种表现手法。

(2)用:依据内容,综览全诗,分析该手法的具体运用。

(3)赏:将上面的信息条分缕析地表述出来。分析该手法的表达效果。

运用了烘托手法。这首词上片并非全部直接写鹰,而是写寒山、大地、秋空,为鹰的活动提供了特定的场所。作者在这里用了烘托的手法,以壁立的寒山、空旷的大地、澄碧的秋空烘托鹰勇猛无畏、志存高远的形象。

(三)表达方式

重难点突破

【考查情况】

古典诗歌中常用的表达方式有记叙、描写、议论和抒情。所谓记叙,是叙述人物经历、事件发展和情景的转换;描写,是生动、具体、形象地再现某一对象的状貌和情态;议论,是对景物、事件以及相关的人物命运的态度和评价;抒情,是抒发和表达诗人的爱憎、好恶、喜怒、哀乐等主观感情。

其中抒情与描写是考查的重点。

要特别关注“描写”这种表达方式,它包括“白描”“细节描写”“正面描写”“侧面描写”“动静结合”、“虚实结合”等。

历来高考真题设问:

1.(17·浙江卷)这首诗的叙述特色鲜明,试作赏析。

2.(15·浙江卷)分析上片与下片对琵琶演奏描写角度的差异。

3.(14·全国卷Ⅱ)韦庄在诗中是用什么方法表现感情的 请简要分析。

4.(14·浙江卷)简要分析这两首诗抒情手法的差异。

常见的命题方式

(1)某诗句运用了哪种表达方式,有什么作用?

(2)某诗句运用了什么描写方法?请加以赏析。

(3)诗(词)中的感情是怎样表达出来的?试作简要分析。

请判断每一联分别运用的表达方式

蜻蜓原创 未经允许 不得转载

蜀相 杜甫

丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

叙事、描写、议论、抒情 为一体

【描写手法】

单一手法

复合手法

绘画技法

角度:白描、渲染

细节描写

外形——粗笔勾勒

色彩——浓淡

光线——明暗

层次——远近俯仰

点面结合:声色结合、明暗相间、浓淡相间、远近结合、视听(嗅)结合、动静结合、虚实结合、视觉听觉、

正面:正侧结合、动中有静、以静写动、正衬(烘托)、反衬(映衬)

侧面:以物衬物、对比(对照)、以景衬人、以人衬人

【抒情手法】

直接抒情(直抒胸臆)

抒情方式

情与景 借景抒情/融情于景/情景交融/以乐景衬哀情/以哀景写乐情

情与物 托物言志

情与人、事 用典抒情

情与史 借古讽今/咏史抒怀

间接抒情

【常见区分】

借景抒情:指的是借助客观景物的描写来抒发诗人的主观感情。借景抒情的手法往往使情感含而不露,蕴藉悠远,深切动人。

情景交融:诗人的喜怒哀乐与写景状物结合在一起。诗人通过对景物的描写来表现自己的感情。

滁洲西涧

韦应物

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

问:这首诗在情与景的抒写上有何特色?试略作分析。

诗人运用了情景交融的手法。(叙)诗人独爱自甘寂寞安贫守节的涧边幽草,无意居高媚时的黄鹂。郊野渡口一副水急舟横的悠闲景象。(析)表露出诗人恬淡的胸襟以及不在其位,不得其用的无奈而忧伤的情怀。(评)

【注意事项】

情与景(借景抒情/情景交融等)

一、写景的句子常和常用的描写手法相联系(如感官形声色、视角的变换、点面结合、动静结合等)

二、要关注修饰词,来抓住景物的特点。

三、要记住一些传统的意象的内涵。(如酒、月、子规等)

情与物(托物言志)

一、注意物象的特点,作者在描摹的事物中所寄托的情感,抓物与志的“契合点”。

二、深入挖掘物象内在的品格、精神 。

三、要记住一些常用的物象的内涵。

【实题演练】

寒菊

[宋]郑思肖①

花开不并百花丛,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

注释: ①郑思肖,南宋末为太学上舍,曾应试博学宏词科。元兵南下,郑思肖忧国忧民,上疏直谏,痛陈抗敌之策,被拒不纳。

本诗运用了什么手法抒发诗人的情感?请结合文本简要分析。

(1)运用了托物言志的手法。

(2)诗人借菊言志,菊花,宁可一直守在枝头,何曾被北风吹落在尘土。

(3)这是郑思肖民族气节的写照,也是对他坚毅不屈的歌颂,从而诗人孤傲、清高、坚持理想和信仰的高尚。

(四)结构技巧

重难点突破

【考查情况】

结构技巧(艺术构思)是指诗歌创作中行文结构的技巧,主要包括照应、过渡、开门见山、卒章显志、以景结情、抑扬 、铺垫 等。

常见的命题方式

(1)某句(联)在诗(词)中有什么作用?或某句诗放在某处好不好,为什么?

(2)这首诗是以什么为线索来写的?请简要分析。

(3)这首诗在结构上有什么特点?试做简要分析。

乱花渐欲迷人眼,我自如汤沃雪

快速准确判断古诗的表达技巧

回顾总结 ·明规范

试总结出表达技巧题一般的答题思路

【精准判断】

试以“三步法”快速判断表达技巧完成下题

春江送人

孟 贯

春江多去情,相去枕长汀。数雁别湓浦,片帆离洞庭。

雨余沙草绿,云散岸峰青。谁共观明月,渔歌夜好听。

10.请赏析这首诗颈联的艺术特色。(6分)

赏析《春江送人》第三联“雨余沙草绿,云散岸峰青”。

①诗人的目光从近处的沙草望向远方的山峰,由近及远,由低到高,变换不同的视角使画面增添了层次感。

②两句诗选取不同色彩入诗,既有雨后嫩绿的小草,又有云开后青色的山峰,画面丰富。

③以乐景衬哀情,作者写在清新明丽的背景下仍难舍的别离之情,哀情倍增。

四、精准判断

“三步法”快速判断表达技巧

第一步:简易法判断写了什么内容?

写景(场面)?写人(物)?写事?抒情(说理)?

雨余沙草绿,云散岸峰青

第二步:这一内容,诗人是如何写的?

直接(正面)写还是间接(侧面)写?

直接(正面)写的手法有哪些?间接(侧面)写的手法有哪些?

(一)写景或物的常用手法(本诗定位)

(1)虚与实。是眼前所见,还是想象、梦境、回忆?

(2)动与静。是动景还是静景?或者动静结合;是静景还是闹景?或以声写静?

(3)声与色。有写声音吗(侧面以声写静,或正面渲染)?有写颜色吗(色彩的对比与渲染)?有声有色,那又是视听结合。

(4)多种感觉器官。视觉,听觉,嗅觉,味觉,触觉;通感

(5)观察视角。远近、高低(俯仰)、里外?

(6)正侧结合。正面:声音颜色形状;侧面:他物的对比衬托

(7)用修辞写。常用的修辞手法?

(8)工笔细描还是粗线条勾勒(白描)?

(9)铺陈与点染

(二)写人或物的常用手法

(1)正面写人。动作、语言(对话)、神态、心理、外貌(肖像); 细节(动作细节与神态细节);抑扬

(2)正面写物。绘形绘色摹声,香味与神韵

(3)侧面写人或物。环境衬托;他人的对比、衬托与铺垫

(4)用修辞手法写。

(三)写事的常用手法

(1)今事(现在):动作或动作细节

(2)古事。用典;联想与想象。

(3)未来之事。联想想象

(四)抒情与说理的常用手法

(1)抒情:直接还是间接?

直接:直抒胸臆

间接:借景,借事(用典),借物(象征;托物言志)

(2)说理。议论

“三步法”快速判断表达技巧

第三步:写此一内容的目的?

构境(渲染);衬人衬物(对比、衬托或烘托);抒情(直接或间接);说理(议论);缀联诗歌(结构技法;起兴)

【题目引航·精准判断】

春江送人

孟 贯

春江多去情,相去枕长汀。数雁别湓浦,片帆离洞庭。

雨余沙草绿,云散岸峰青。谁共观明月,渔歌夜好听。

10.请赏析这首诗颈联的艺术特色。(6分)

第一步:写景

虚与实?动与静?声与色?多种感官?观察视角?正侧?修辞?粗与细?

第二步:怎么写景?

渲染?抒情?

第三步:写景之目的?

①诗人的目光从近处的沙草望向远方的山峰,由近及远,由低到高,变换不同的视角使画面增添了层次感。②两句诗选取不同色彩入诗,既有雨后嫩绿的小草,又有云开后青色的山峰,画面丰富。③以乐景衬哀情,作者写在清新明丽的背景下仍难舍的别离之情,哀情倍增。

请结合读懂诗歌七看法和表达技巧三步法完成下题

【真题实操·精准判断】

(2020全国Ⅲ卷)

苦笋

陆游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

(注)①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人看到盘中摆放的一对剥去外皮的竹笋,洁白鲜嫩,不禁眼前一亮。

B.诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。

C.诗人虽然喜爱苦笋,但毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食。

D.全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。

15.诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

五、七看并举:

初读读什么?

读标题,读诗人,读注释,

读情感词,读关键句,读选项,读题干。

第一读,读题目

《苦笋》

咏物诗

竹笋:色白、有节、味苦回甘

第二读,读诗人

陆游 南宋爱国诗人

《示儿》

《游山西村》

《卜算子·咏梅》

《钗头凤·红酥手》

《书愤》

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

第三读,读注释

(注)①藜藿:藜和藿。泛指粗劣的饭菜。

②唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。

注释常见的有三种:

(1)关乎诗人和写作背景;

(2)关乎偏僻字词和句意;

(3)关乎用典和诗人情感;

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

第四、五读,读情感词与关键句【疏通句意,存疑最可贵】

藜藿盘中忽眼明,骈头脱襁白玉婴。

【粗劣的饭菜中一盘苦笋令我眼前一亮;同根并生的苦笋剥去了外皮,色泽如白玉般的婴儿。】

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

【我深知一个人的耿介品格取决于天性,就像苦笋的节与生俱来一样。】

我见魏征殊媚妩,约束儿童勿多取。

【我和唐太宗一样,认为耿介的魏征实在是妩媚可爱。“约束”一句???】

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

【自古以来,人才需要培养,放手让它们高入云霄,去迎战风雨。】

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

做题注意什么?

客观题,突破难点,知其所以然!

主观题,条理清晰,有采分意识。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

第六读,读选项【结合诗句辨析正误】

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人看到盘中摆放的一对剥去外皮的竹笋,洁白鲜嫩,不禁眼前一亮。

首联:藜藿盘中忽眼明,骈头脱襁白玉婴。

B.诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。

颔联:极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。【借物喻人:坚守节操,矢志不渝】

C.诗人虽然喜爱苦笋,但毕竟吃起来口感苦涩,所以吩咐不要过多取食。

颈联:我见魏征殊媚妩,约束儿童勿多取。

【高考解析:约束孩童要俭约正直,不贪不奢。我认为:“勿多取”的真正原因是:给竹笋生长的空间,让它们历经风雨,长大成才。结尾既写物又写人。】

D.全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。

尾联:人才自古要养成,放使干霄战风雨。

C

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

手法题

第一步:简易法判断写了什么内容?

第二步:这一内容,诗人是如何写的?

第三步:写此一内容的目的?

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件

第七读,读题干

写物

用典,托物言志

抒情

15.诗人由苦笋联想到了魏征,这二者有何相似之处?请简要分析。

首先,这里考查第五句“我见魏征殊媚妩”的用典,须研读注释。

【注释:唐太宗曾说,别人认为魏征言行无礼,我却觉得他很妩媚。】

其次,解读诗人用典的意图。

最后,整理出答题要点。

①运用用典的手法,历史上的魏征以“犯颜直谏”著称,其言行常常令人难以接受,好比苦笋的滋味并不适口;【14C项】②运用了托物言志的手法,苦笋与生俱来的“苦节”,象征“耿介”的性格,与魏征方正的人格相似,应该得到认可。【对颔联的举例和总结】

蜻蜓语文独家制作,涉及作者原创,不得私下转载与上传群发。

高考全国3卷诗歌鉴赏分析——陆游《苦笋》课件