第12课 辽宋夏金元的文化(教学课件)(共29张PPT)2022-2023学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上)

文档属性

| 名称 | 第12课 辽宋夏金元的文化(教学课件)(共29张PPT)2022-2023学年高一历史同步备课系列(中外历史纲要上) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-12 16:00:44 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

中国

古代史

第三单元

——辽宋夏金多民族政权的

并立与元朝的统一

中外历史纲要上

导入新课

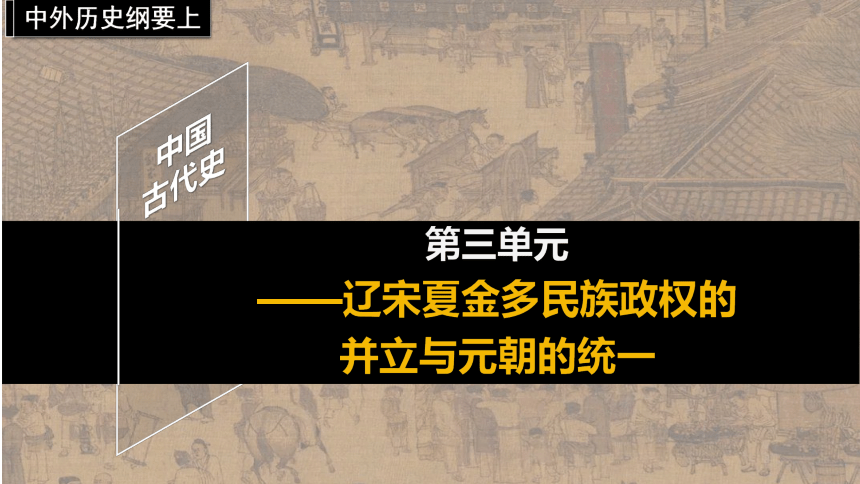

两宋时期的诗情画意

南宋画家夏圭“夏半山”的《溪山清远图》

陆游的《示儿》

这个时候的诗情画意充满着哀婉、充满着清冷、充满着家国情怀,世人发出了北宋被灭无国防,南宋半壁无中原,崖山之后无中国的历史兴叹,但是换个角度看这个时期的历史,也创造了辉煌灿烂的文化

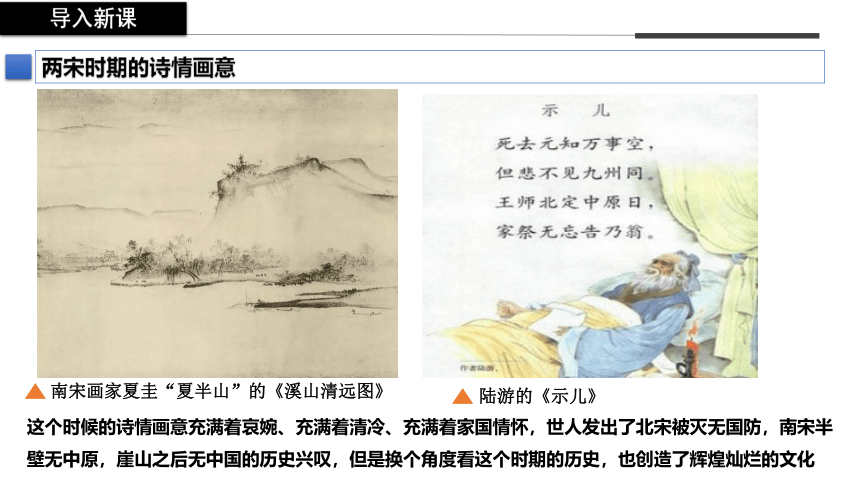

课时预览 时空坐标

第12课 辽宋夏金元的文化

契丹文字

四种少数民族文字:

女真文字

畏兀体蒙古文

三部科技著作:

《梦溪笔谈》

《授时历》

数字识记

《农书》

八思巴文字

一大学说 程朱理学

两宋时期(960—1276年)

元朝(1271—1368年)

1271年

960年

1276年

1368年

思想

文学艺术

程颢、程颐 、朱熹 程朱理学兴起

宋词

元曲

科技

活字印刷术等三大发明基本成熟

沈括《梦溪笔谈》

郭守敬《授时历》

王祯《农书》

一种趋势:

文学艺术的世俗化

话本

宋四家书法

山水画

两种文学体裁:

宋词和元曲

1、时空观念:了解宋元时期的科技、文化成就发展脉络,体会中华民族多元一体的发展趋势。

认识辽宋夏金元时期在文化方面的新变化。

2、史料实证:研读史料,梳理宋元时期的科技、文化成就,同时了解少数民族文化的特色。

3.历史解释:研读史料,深入理解两宋到元朝文化方面的新变化及其深远影响。

课标要求 学习目标

4、唯物史观:掌握中华优秀传统文化、进行社会主义核心价值观教育和心理健康教育。

5、家国情怀:认识到中华文明的历史地位。体会中华民族多元一体的发展趋势,培养学生民族团结意识,形成对中华民族的认同感。

课程标准

学习目标

第12课 辽宋夏金元的文化

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

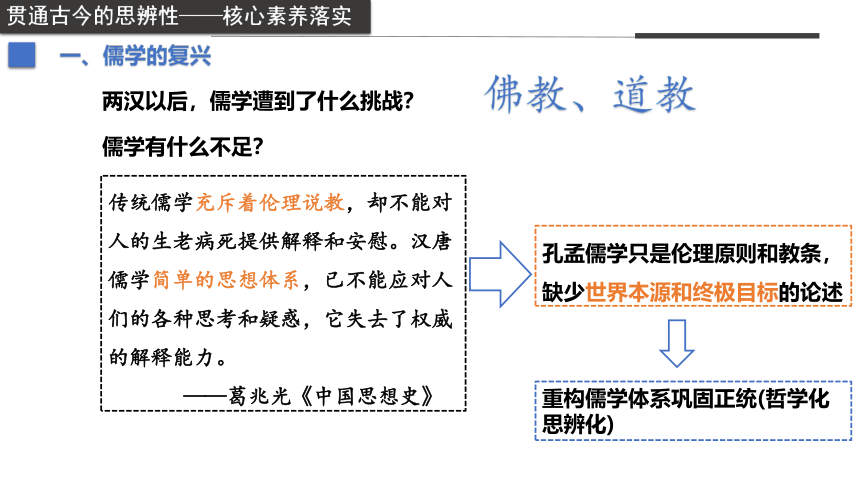

两汉以后,儒学遭到了什么挑战?

佛教、道教

儒学有什么不足?

传统儒学充斥着伦理说教,却不能对人的生老病死提供解释和安慰。汉唐儒学简单的思想体系,已不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。

——葛兆光《中国思想史》

孔孟儒学只是伦理原则和教条,

缺少世界本源和终极目标的论述

重构儒学体系巩固正统(哲学化思辨化)

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

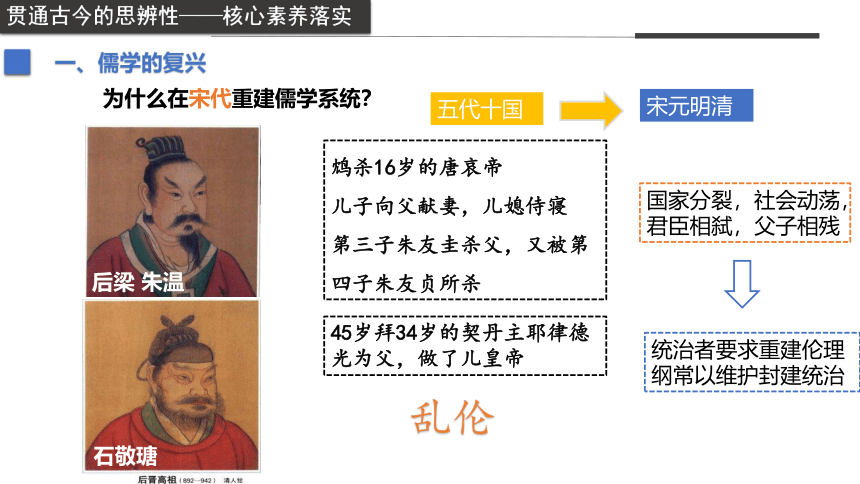

为什么在宋代重建儒学系统?

五代十国

国家分裂,社会动荡,君臣相弑,父子相残

宋元明清

鸩杀16岁的唐哀帝

儿子向父献妻,儿媳侍寝

第三子朱友圭杀父,又被第四子朱友贞所杀

后梁 朱温

45岁拜34岁的契丹主耶律德光为父,做了儿皇帝

石敬瑭

统治者要求重建伦理纲常以维护封建统治

乱伦

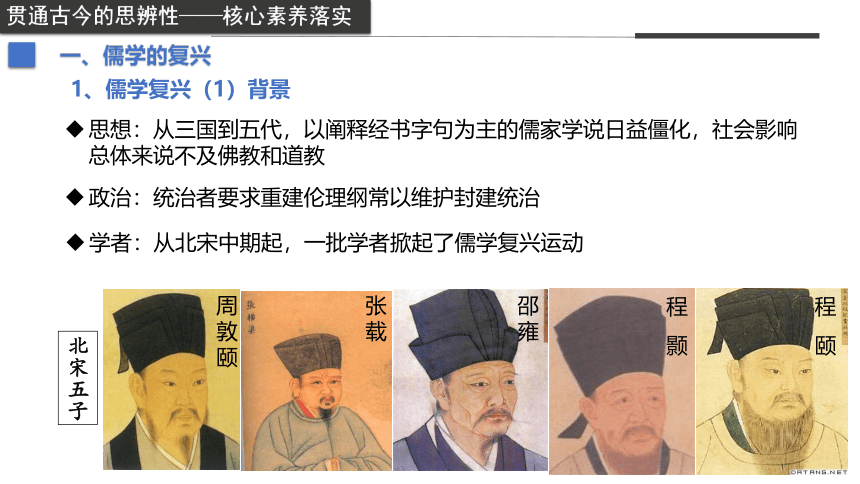

学者:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动

思想:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

1、儒学复兴(1)背景

政治:统治者要求重建伦理纲常以维护封建统治

程

颐

程

颢

北宋五子

张载

周敦颐

邵雍

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(2)目的:为现实服务—强化社会伦理道德秩序,树立基本价值观

张载

口号:“四为句”:为天地立心,为生民立命,为往圣开绝学,为万世开太平 ——(北宋)张载

周敦颐

《太极图说》和《通书》中,已经开始使用 “理”这一概念

被称为理学或道学的学派影响逐渐增大

推动知识分子社会责任感和历史使命感的形成

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

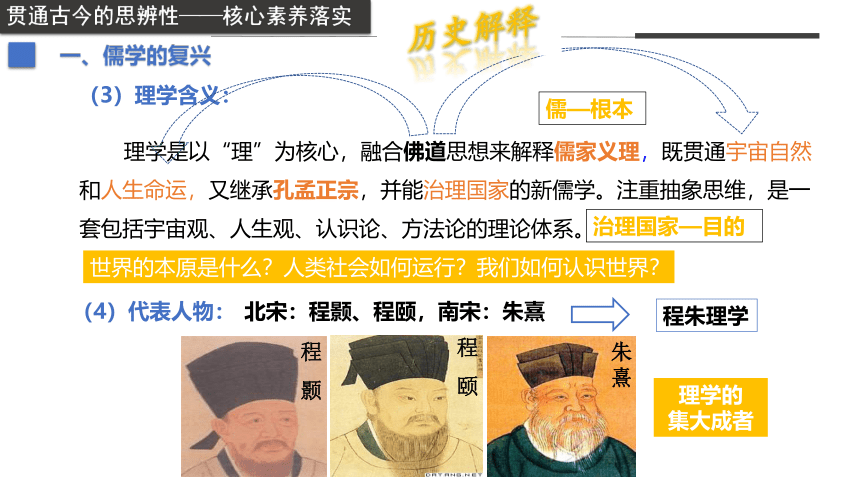

(3)理学含义:

理学是以“理”为核心,融合佛道思想来解释儒家义理,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。注重抽象思维,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

(4)代表人物:

北宋:程颢、程颐,南宋:朱熹

程朱理学

世界的本原是什么?人类社会如何运行?我们如何认识世界?

程

颐

程

颢

朱熹

理学的

集大成者

儒—根本

治理国家—目的

历史解释

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

世界的本原是什么?

5、思想主张:

万物皆只是一个天理—《河南程氏遗书》

宇宙之间一理而已——《朱子文集》

宇宙观:认为理是自然界和社会的根本原则,也称“天理”是天下万物都要遵守的普遍原理。

根据“理”,人类社会如何运行?

史料实证

一、儒学的复兴

天地

万物

人

理生万物

理生万物

遵循天理

遵循天理

息息相关

天理

核心:仁

理是世界的本原

贯通古今的思辨性——核心素养落实

历史解释

人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。 ——《河南程氏遗书》

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常。 ——《朱文公文集》

饮食,天理也。山珍海味,人欲也。夫妻,天理也。三妻四妾,人欲也。天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。——朱熹

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(1)思想主张:

人生观:“三纲五常”“存天理,灭人欲”

人欲:违反社会规范的,不正当的欲求

通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

根据“理”,人类社会如何运行?

史料实证

根据“理”,我们如何认识世界?

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(1)思想主张:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——《二程遗书语录》

格

物

致

知

深刻探究、穷尽

万物的本原

推致、穷尽

对于天理的真知

认识论、方法论:格物致知——

探究万事万物本原,扩充知识,掌

握普遍天理。

历史解释

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

格物致知与修身齐家治国平天下

物:冬天的梅花

修身

齐家

治国

平天下

君子要学习梅花的坚贞自守,在逆境当中也不要退缩,坚持自己的原则

如果家境较贫穷,就好像严冬一样君子要学习梅花的坚忍保持自己的德性

对于国家来说也同样重要,无论环境多艰苦,一定不要泄气。

自己认识了这个道理并阐发出来,让越来越多的人都明白,这就是明明德于天下

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

程朱理学

世界的本原是什么?

人类社会如何运行?

我们如何认识世界?

宇宙观:

人生观:

方法论:

理

三纲五常

“存天理,灭人欲”

格物致知

借助万物,“人心”感知

达到人性 最高境界

理在万物

客观唯心主义

历史解释

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

儒学教育

(1)合编“四书”,并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

(2)创办书院,传播理学,推动了儒学的普及化、通俗化。

自南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

要怎么做到存天理灭人欲?朱熹认为道德的关键在于教育

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

春秋时期

战国后期

秦朝时期

汉武帝时期

应运而生

蔚然大宗

遭遇打击

尊为正统思想

魏晋时期

面临挑战,

新发展

两宋时期

理学形成,

官方哲学

特点:融合佛道,哲学化、思辨化、世俗化

梳理儒家发展的过程,概况理学的特点?

原因

成就 婉约派

豪放派

①两宋商业发展,城市繁荣(物质基础)

②市民数量增加,词更能适应市井生活的需要

③两宋社会矛盾民族矛盾尖锐,文学家用词更能表达思想情感

北宋苏轼:宋词豪放派的开拓者。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》

南宋辛弃疾:以豪放为主,婉约词也很出色。《菩萨蛮·书江西造口壁》

北宋柳永:《雨霖铃》“杨柳岸、晓风残月”

两宋之交李清照:“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

理学“存天理,灭人欲

克制个人感情

宋诗普遍显得压抑

宋词兴起

词的句子长短不等,是酒宴间用来配乐歌唱的,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式

诗被认为是高雅的文学

“凡有井水饮处,即能歌柳词。”—市井舞女个体意识的觉醒,人性的追求,个性的解放

苏轼词, 须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。

爱国忧愤,少数民族入侵,国破家亡

1、宋词

唯物史观

文学艺术是政治经济的反映

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

山坡羊·潼关怀古

元·张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

(1)元散曲

比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更适合市井演唱。

(2)元杂剧(又称北曲或北杂剧)

成套散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白等形成杂剧。

(3)代表:关汉卿、马致远、白朴、郑光祖——元曲四大家

元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟。

2、元曲

诗经

楚辞

赋

诗歌

词

曲

小说

唐代

宋代

元代

明清

春秋战国

汉代

梳理中国古代文学的发展过程,概括文学发展的趋势?

时空观念

1. 儒学:从溺于章句到发扬义理

2. 文艺:从崇尚法度到追求个性

士子之趣

世俗之趣

文学艺术的新发展:雅俗共赏 趋势:平民化、世俗化、个性化

”雅“,主要指流传于社会中上层的士大夫文学,包括诗、词、散文;

“俗”,主要指流传于民间下层的小说、戏曲。

社会流动加快,消融等级阻隔, 促进各阶层的融会, 各阶层的价值取向趋近, 文化娱乐趋近,所以在宋代, 几乎所有文化艺术形式, 都出现了上层文化与下层文化交融的趋势,走向大众化和世俗化。——龙登高《南宋临安的娱乐市场》

平民化

世俗化

个性化

文学艺术是政治经济的反映

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

唯物史观

3、宋元话本与书画艺术

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

(1)宋元话本是是说书的底本,实际上是早期的白话小说

(2)宋元两朝书法名家辈出,更加追求个性,不拘法度。

(3)山水画最为突出,意境是山水画的灵魂,不强调写实

注重笔墨情趣

宋徽宗赵佶:

《芙蓉锦鸡图》

书法自称一体,称为

“瘦金体”

宋代王希孟:《千里江山图》

体现宋元民间文学特色

书法:从规矩森严的唐人之法 到追求个性的宋人之意

唯物史观

代表 朝代 表现

印刷术 宋朝

火药 宋朝

指南针 宋朝

沈括 北宋

郭守敬 元朝

王祯 元朝

雕版印刷相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术

大量制造用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器和管型射击火器。

用人工磁化的方法造出的指南针,广泛应用于航海

《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

设计和监制多种天文观测仪器,如简仪,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》

编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体

三、科技

登峰造极的创造性——核心素养落实

三大发明基本成熟+三大著作

这一时期实践经验总结性的中国古代科技始终保持服务于小农经济的发展特征

持续发展领先世界的中国古代科技,经丝绸之路传入欧洲,推动欧洲思想解放,近代火药武器发明,加速欧洲推翻封建的近代化进程——墙里开花墙外香

时空观念唯物史观

四、少数民族文字

和而不同的包容性——核心素养落实

少数民族文字——和而不同的包容性

女真文

西夏文

契丹文

蒙古文

辽代契丹人

创制的文字

12世纪金国

建立后创制

西夏党项族

创制的文字

畏兀体蒙古文;

拼音符号,拼写蒙古语。

以上文字的共通之处?

“吾修文物,彬彬不异于中华”——辽道宗

四、少数民族文字

和而不同的包容性——核心素养落实

在汉字基础上创制,同时保留本民族个性

史料实证

第12课 辽宋夏金元的文化

儒学的复兴

文学艺术:宋词元曲、书法、绘画

科学技术:三大发明、三大著作

少数民族文字:契丹文、西夏文、

女真文、蒙古文

影响

背景、目的

代表人物

思想主张

贯通古今的思辨性

和而不同的包容性

雅俗共赏的多样性

增强文化自信

本课小结

登峰造极的创造性

典型例题

1、魏晋玄学家常用《老子》《庄子》来诠释《论语》,宋代儒学家则以《大学》《中庸》《孟子》以及《周易》为基础去注释《论语》。这种变化反映出 ( ) A.宋代儒学回归和复兴孔孟学说

B.儒家思想成为社会的主流思想

C.儒释道三种文化逐渐实现融合

D.儒家思想逐渐走向封闭和停滞

儒家思想逐渐走向封闭和停滞与史实不符,故 D项错误。

儒家思想在西汉时期确立正统地位,成为社会主流思想,故B项错误;

题干材料不能反映儒释道三种文化逐渐实现融合,故C项错误

A

宋代兴起儒学复兴运动,强调回归先秦儒学,所以宋代儒学家以《大学》《中庸》《孟子》以及《周易》为基础去注释《论语》,故A项正确;

典型例题

朱熹强调的是社稷应该为民而立、国家应该以民为本,这与孔子所宣扬“仁”、孟子主张的“民贵君轻”一脉相承,因此这一言论体现了儒家传统的民本思想,故B项正确。答案B

不是材料的主旨

材料说的是君民关系,而不是天理和人欲的关系

B

材料说的是君民关系,而不是说影响

2、朱熹说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法

A.强调了君主至尊的观念

B.体现了儒家传统的民本思想

C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张

D.推动了儒家思想的新发展

典型例题

3、北宋科学家沈括在解释大阳运动速率的均匀性时,指出“无一日顿殊之理”,还提出“水之理”“物理”“造算之理”等概念,把理作为一个先验的逻辑范畴来阐释自然现象的变化规律。据此可知 ( )

A.科技发展推动理学发展

B.理学思想影响传统科技

C.理学思想依据客观规律

D.沈括开启北宋理学之源

材料“把理作为一个先验的逻辑范畴来阐释自然现象的变化规律表明北宋时期理学思想影响到了传统科技研究,故选B项

因果关系倒置

理学思想是唯心主义,没有依据客观规律

B

说法错误

中国

古代史

第三单元

——辽宋夏金多民族政权的

并立与元朝的统一

中外历史纲要上

导入新课

两宋时期的诗情画意

南宋画家夏圭“夏半山”的《溪山清远图》

陆游的《示儿》

这个时候的诗情画意充满着哀婉、充满着清冷、充满着家国情怀,世人发出了北宋被灭无国防,南宋半壁无中原,崖山之后无中国的历史兴叹,但是换个角度看这个时期的历史,也创造了辉煌灿烂的文化

课时预览 时空坐标

第12课 辽宋夏金元的文化

契丹文字

四种少数民族文字:

女真文字

畏兀体蒙古文

三部科技著作:

《梦溪笔谈》

《授时历》

数字识记

《农书》

八思巴文字

一大学说 程朱理学

两宋时期(960—1276年)

元朝(1271—1368年)

1271年

960年

1276年

1368年

思想

文学艺术

程颢、程颐 、朱熹 程朱理学兴起

宋词

元曲

科技

活字印刷术等三大发明基本成熟

沈括《梦溪笔谈》

郭守敬《授时历》

王祯《农书》

一种趋势:

文学艺术的世俗化

话本

宋四家书法

山水画

两种文学体裁:

宋词和元曲

1、时空观念:了解宋元时期的科技、文化成就发展脉络,体会中华民族多元一体的发展趋势。

认识辽宋夏金元时期在文化方面的新变化。

2、史料实证:研读史料,梳理宋元时期的科技、文化成就,同时了解少数民族文化的特色。

3.历史解释:研读史料,深入理解两宋到元朝文化方面的新变化及其深远影响。

课标要求 学习目标

4、唯物史观:掌握中华优秀传统文化、进行社会主义核心价值观教育和心理健康教育。

5、家国情怀:认识到中华文明的历史地位。体会中华民族多元一体的发展趋势,培养学生民族团结意识,形成对中华民族的认同感。

课程标准

学习目标

第12课 辽宋夏金元的文化

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

两汉以后,儒学遭到了什么挑战?

佛教、道教

儒学有什么不足?

传统儒学充斥着伦理说教,却不能对人的生老病死提供解释和安慰。汉唐儒学简单的思想体系,已不能应对人们的各种思考和疑惑,它失去了权威的解释能力。

——葛兆光《中国思想史》

孔孟儒学只是伦理原则和教条,

缺少世界本源和终极目标的论述

重构儒学体系巩固正统(哲学化思辨化)

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

为什么在宋代重建儒学系统?

五代十国

国家分裂,社会动荡,君臣相弑,父子相残

宋元明清

鸩杀16岁的唐哀帝

儿子向父献妻,儿媳侍寝

第三子朱友圭杀父,又被第四子朱友贞所杀

后梁 朱温

45岁拜34岁的契丹主耶律德光为父,做了儿皇帝

石敬瑭

统治者要求重建伦理纲常以维护封建统治

乱伦

学者:从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动

思想:从三国到五代,以阐释经书字句为主的儒家学说日益僵化,社会影响总体来说不及佛教和道教

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

1、儒学复兴(1)背景

政治:统治者要求重建伦理纲常以维护封建统治

程

颐

程

颢

北宋五子

张载

周敦颐

邵雍

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(2)目的:为现实服务—强化社会伦理道德秩序,树立基本价值观

张载

口号:“四为句”:为天地立心,为生民立命,为往圣开绝学,为万世开太平 ——(北宋)张载

周敦颐

《太极图说》和《通书》中,已经开始使用 “理”这一概念

被称为理学或道学的学派影响逐渐增大

推动知识分子社会责任感和历史使命感的形成

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(3)理学含义:

理学是以“理”为核心,融合佛道思想来解释儒家义理,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。注重抽象思维,是一套包括宇宙观、人生观、认识论、方法论的理论体系。

(4)代表人物:

北宋:程颢、程颐,南宋:朱熹

程朱理学

世界的本原是什么?人类社会如何运行?我们如何认识世界?

程

颐

程

颢

朱熹

理学的

集大成者

儒—根本

治理国家—目的

历史解释

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

世界的本原是什么?

5、思想主张:

万物皆只是一个天理—《河南程氏遗书》

宇宙之间一理而已——《朱子文集》

宇宙观:认为理是自然界和社会的根本原则,也称“天理”是天下万物都要遵守的普遍原理。

根据“理”,人类社会如何运行?

史料实证

一、儒学的复兴

天地

万物

人

理生万物

理生万物

遵循天理

遵循天理

息息相关

天理

核心:仁

理是世界的本原

贯通古今的思辨性——核心素养落实

历史解释

人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。 ——《河南程氏遗书》

宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,……其张之为三纲,其纪之为五常。 ——《朱文公文集》

饮食,天理也。山珍海味,人欲也。夫妻,天理也。三妻四妾,人欲也。天理人欲,不容并立。天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。——朱熹

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(1)思想主张:

人生观:“三纲五常”“存天理,灭人欲”

人欲:违反社会规范的,不正当的欲求

通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,从而达到“圣人”的精神境界。

根据“理”,人类社会如何运行?

史料实证

根据“理”,我们如何认识世界?

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

(1)思想主张:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

——《二程遗书语录》

格

物

致

知

深刻探究、穷尽

万物的本原

推致、穷尽

对于天理的真知

认识论、方法论:格物致知——

探究万事万物本原,扩充知识,掌

握普遍天理。

历史解释

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

格物致知与修身齐家治国平天下

物:冬天的梅花

修身

齐家

治国

平天下

君子要学习梅花的坚贞自守,在逆境当中也不要退缩,坚持自己的原则

如果家境较贫穷,就好像严冬一样君子要学习梅花的坚忍保持自己的德性

对于国家来说也同样重要,无论环境多艰苦,一定不要泄气。

自己认识了这个道理并阐发出来,让越来越多的人都明白,这就是明明德于天下

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

程朱理学

世界的本原是什么?

人类社会如何运行?

我们如何认识世界?

宇宙观:

人生观:

方法论:

理

三纲五常

“存天理,灭人欲”

格物致知

借助万物,“人心”感知

达到人性 最高境界

理在万物

客观唯心主义

历史解释

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

儒学教育

(1)合编“四书”,并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物。

(2)创办书院,传播理学,推动了儒学的普及化、通俗化。

自南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,在历史上产生了深远影响。

要怎么做到存天理灭人欲?朱熹认为道德的关键在于教育

一、儒学的复兴

贯通古今的思辨性——核心素养落实

春秋时期

战国后期

秦朝时期

汉武帝时期

应运而生

蔚然大宗

遭遇打击

尊为正统思想

魏晋时期

面临挑战,

新发展

两宋时期

理学形成,

官方哲学

特点:融合佛道,哲学化、思辨化、世俗化

梳理儒家发展的过程,概况理学的特点?

原因

成就 婉约派

豪放派

①两宋商业发展,城市繁荣(物质基础)

②市民数量增加,词更能适应市井生活的需要

③两宋社会矛盾民族矛盾尖锐,文学家用词更能表达思想情感

北宋苏轼:宋词豪放派的开拓者。《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》

南宋辛弃疾:以豪放为主,婉约词也很出色。《菩萨蛮·书江西造口壁》

北宋柳永:《雨霖铃》“杨柳岸、晓风残月”

两宋之交李清照:“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

理学“存天理,灭人欲

克制个人感情

宋诗普遍显得压抑

宋词兴起

词的句子长短不等,是酒宴间用来配乐歌唱的,根据乐谱分为不同的词牌,各有固定格式

诗被认为是高雅的文学

“凡有井水饮处,即能歌柳词。”—市井舞女个体意识的觉醒,人性的追求,个性的解放

苏轼词, 须关西大汉,铜琵琶,铁绰板,唱‘大江东去’。

爱国忧愤,少数民族入侵,国破家亡

1、宋词

唯物史观

文学艺术是政治经济的反映

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

山坡羊·潼关怀古

元·张养浩

峰峦如聚,波涛如怒,山河表里潼关路。望西都,意踌躇。

伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。兴,百姓苦;亡,百姓苦。

(1)元散曲

比词更灵活、更通俗的长短句配乐诗歌体裁,更适合市井演唱。

(2)元杂剧(又称北曲或北杂剧)

成套散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、道白等形成杂剧。

(3)代表:关汉卿、马致远、白朴、郑光祖——元曲四大家

元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟。

2、元曲

诗经

楚辞

赋

诗歌

词

曲

小说

唐代

宋代

元代

明清

春秋战国

汉代

梳理中国古代文学的发展过程,概括文学发展的趋势?

时空观念

1. 儒学:从溺于章句到发扬义理

2. 文艺:从崇尚法度到追求个性

士子之趣

世俗之趣

文学艺术的新发展:雅俗共赏 趋势:平民化、世俗化、个性化

”雅“,主要指流传于社会中上层的士大夫文学,包括诗、词、散文;

“俗”,主要指流传于民间下层的小说、戏曲。

社会流动加快,消融等级阻隔, 促进各阶层的融会, 各阶层的价值取向趋近, 文化娱乐趋近,所以在宋代, 几乎所有文化艺术形式, 都出现了上层文化与下层文化交融的趋势,走向大众化和世俗化。——龙登高《南宋临安的娱乐市场》

平民化

世俗化

个性化

文学艺术是政治经济的反映

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

唯物史观

3、宋元话本与书画艺术

二、文学艺术

雅俗共赏的多样性——核心素养落实

(1)宋元话本是是说书的底本,实际上是早期的白话小说

(2)宋元两朝书法名家辈出,更加追求个性,不拘法度。

(3)山水画最为突出,意境是山水画的灵魂,不强调写实

注重笔墨情趣

宋徽宗赵佶:

《芙蓉锦鸡图》

书法自称一体,称为

“瘦金体”

宋代王希孟:《千里江山图》

体现宋元民间文学特色

书法:从规矩森严的唐人之法 到追求个性的宋人之意

唯物史观

代表 朝代 表现

印刷术 宋朝

火药 宋朝

指南针 宋朝

沈括 北宋

郭守敬 元朝

王祯 元朝

雕版印刷相当普及,北宋工匠毕昇发明了活字印刷术

大量制造用于军事,由燃烧型火器逐步发展为爆炸型火器和管型射击火器。

用人工磁化的方法造出的指南针,广泛应用于航海

《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果

设计和监制多种天文观测仪器,如简仪,主持全国范围的天文测量,编定新的历法《授时历》

编撰的《农书》,集北方和南方的农业技术于一体

三、科技

登峰造极的创造性——核心素养落实

三大发明基本成熟+三大著作

这一时期实践经验总结性的中国古代科技始终保持服务于小农经济的发展特征

持续发展领先世界的中国古代科技,经丝绸之路传入欧洲,推动欧洲思想解放,近代火药武器发明,加速欧洲推翻封建的近代化进程——墙里开花墙外香

时空观念唯物史观

四、少数民族文字

和而不同的包容性——核心素养落实

少数民族文字——和而不同的包容性

女真文

西夏文

契丹文

蒙古文

辽代契丹人

创制的文字

12世纪金国

建立后创制

西夏党项族

创制的文字

畏兀体蒙古文;

拼音符号,拼写蒙古语。

以上文字的共通之处?

“吾修文物,彬彬不异于中华”——辽道宗

四、少数民族文字

和而不同的包容性——核心素养落实

在汉字基础上创制,同时保留本民族个性

史料实证

第12课 辽宋夏金元的文化

儒学的复兴

文学艺术:宋词元曲、书法、绘画

科学技术:三大发明、三大著作

少数民族文字:契丹文、西夏文、

女真文、蒙古文

影响

背景、目的

代表人物

思想主张

贯通古今的思辨性

和而不同的包容性

雅俗共赏的多样性

增强文化自信

本课小结

登峰造极的创造性

典型例题

1、魏晋玄学家常用《老子》《庄子》来诠释《论语》,宋代儒学家则以《大学》《中庸》《孟子》以及《周易》为基础去注释《论语》。这种变化反映出 ( ) A.宋代儒学回归和复兴孔孟学说

B.儒家思想成为社会的主流思想

C.儒释道三种文化逐渐实现融合

D.儒家思想逐渐走向封闭和停滞

儒家思想逐渐走向封闭和停滞与史实不符,故 D项错误。

儒家思想在西汉时期确立正统地位,成为社会主流思想,故B项错误;

题干材料不能反映儒释道三种文化逐渐实现融合,故C项错误

A

宋代兴起儒学复兴运动,强调回归先秦儒学,所以宋代儒学家以《大学》《中庸》《孟子》以及《周易》为基础去注释《论语》,故A项正确;

典型例题

朱熹强调的是社稷应该为民而立、国家应该以民为本,这与孔子所宣扬“仁”、孟子主张的“民贵君轻”一脉相承,因此这一言论体现了儒家传统的民本思想,故B项正确。答案B

不是材料的主旨

材料说的是君民关系,而不是天理和人欲的关系

B

材料说的是君民关系,而不是说影响

2、朱熹说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法

A.强调了君主至尊的观念

B.体现了儒家传统的民本思想

C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张

D.推动了儒家思想的新发展

典型例题

3、北宋科学家沈括在解释大阳运动速率的均匀性时,指出“无一日顿殊之理”,还提出“水之理”“物理”“造算之理”等概念,把理作为一个先验的逻辑范畴来阐释自然现象的变化规律。据此可知 ( )

A.科技发展推动理学发展

B.理学思想影响传统科技

C.理学思想依据客观规律

D.沈括开启北宋理学之源

材料“把理作为一个先验的逻辑范畴来阐释自然现象的变化规律表明北宋时期理学思想影响到了传统科技研究,故选B项

因果关系倒置

理学思想是唯心主义,没有依据客观规律

B

说法错误

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进