第7课战国时期的社会变化 期末试题分类选编 2021-2022学年云南省各地部编版历史七年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第7课战国时期的社会变化 期末试题分类选编 2021-2022学年云南省各地部编版历史七年级上册(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 708.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2.7 战国时期的社会变化

1.(2022·云南临沧·七年级期末)《战国策·秦策一》记载:(商鞅交法)“……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”材料反映的是商鞅变法的( )

A.背景 B.内容 C.过程 D.影响

2.(2022·云南玉溪·七年级期末)《汉书》记载:“商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石。”这反映了商鞅变法

A.统一度量衡 B.奖励耕织 C.废除井田制 D.按功授爵

3.(2022·云南昭通·七年级期末)从东汉起,“天府之国”就是成都平原的代名词,而把成都平原塑造成“天府之国”的第一推动力是-座古老的水利工程。这座水利工程是

A.都江堰 B.灵渠 C.永济渠 D.京杭大运河

4.(2022·云南文山·七年级期末)战国时期,社会风云激荡,战火连天,出现了七个主要的诸侯国,其中位于最西端的是( )

A.秦国 B.魏国 C.齐国 D.楚国

5.(2022·云南德宏·七年级期末)战国时期通过不断的兼并战争,形成“齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦”七个大的国家,合称为“战国七雄”。战国七雄中处于最西端的是( )

A.燕国 B.楚国

C.齐国 D.秦国

6.(2022·云南玉溪·七年级期末)下列国家中,既是春秋霸主,又是战国七雄的是( )

①齐国 ②晋国 ③秦国 ④宋国 ⑤楚国

A.①②③ B.①③⑤ C.③④⑤ D.①②⑤

7.(2022·云南玉溪·七年级期末)著名学者余秋雨的生花妙笔,曾经给人们留下了一段优美的文字:“就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川平原上已经完成了一个了不起的工程,它的规模从表面上看远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。长城的社会功用早已废弛,而它至今还在为无数田地输送汩汩清流。”请从判断,余秋雨笔下的“它”是指( )

A.灵渠 B.都江堰 C.白渠 D.郑国渠

8.(2022·云南昭通·七年级期末)关注历史教材的课目标题,可以准确把握历史的阶段特征。如下图教材目录横线处应填( )

第二单元 夏商周时期:_____ 第4课夏商周的更普 第5课青铜器与甲骨文 第6课动荡的春秋时期 第7课战国时期的社会变化 第8课百家争鸣

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

9.(2022·云南红河·七年级期末)诗人岑参写道,“江水初荡潏(yù),蜀人几为鱼……始知李太守,伯禹亦不如。”“李太守”是指李冰,他的主要贡献在于

A.修筑长城 B.治理黄河 C.开凿灵渠 D.修建都江堰

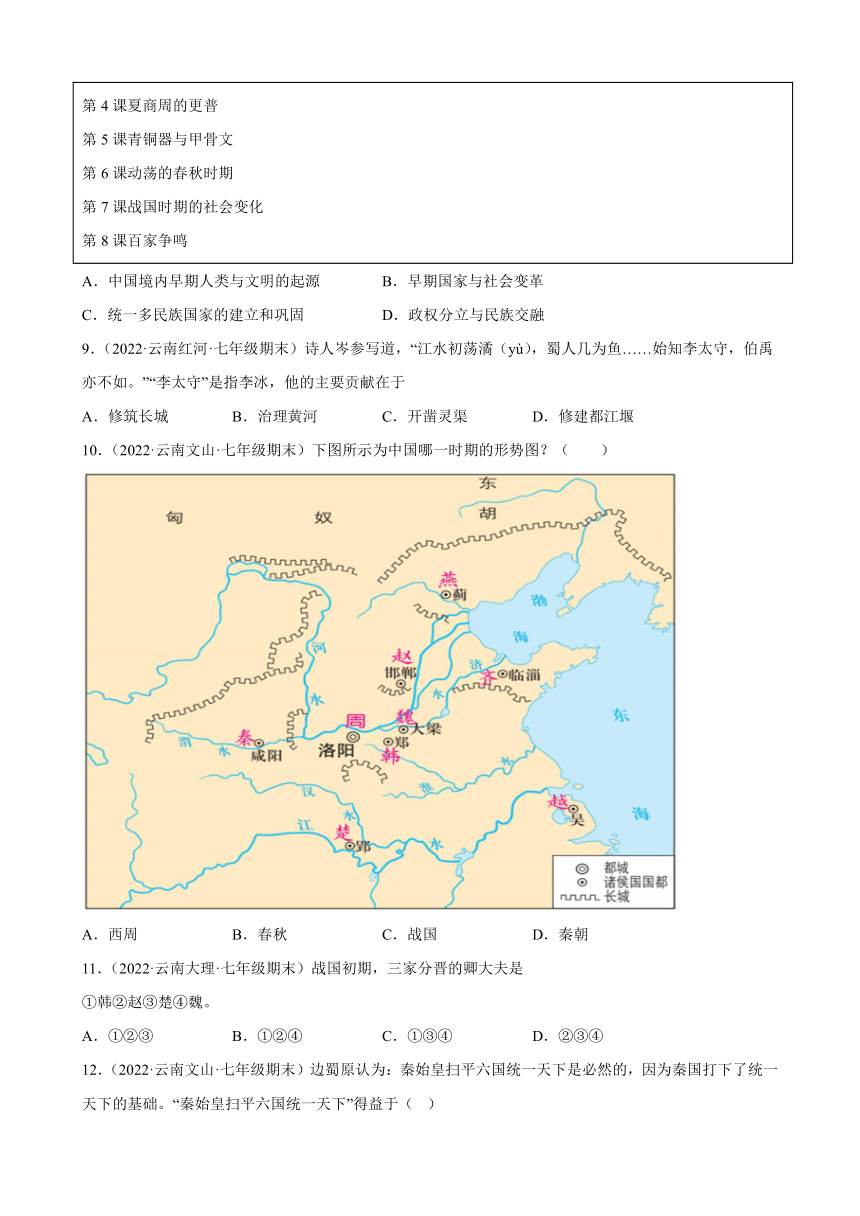

10.(2022·云南文山·七年级期末)下图所示为中国哪一时期的形势图?( )

A.西周 B.春秋 C.战国 D.秦朝

11.(2022·云南大理·七年级期末)战国初期,三家分晋的卿大夫是

①韩②赵③楚④魏。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.(2022·云南文山·七年级期末)边蜀原认为:秦始皇扫平六国统一天下是必然的,因为秦国打下了统一天下的基础。“秦始皇扫平六国统一天下”得益于( )

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.独尊儒术 D.北魏孝文帝改革

13.(2022·云南昆明·七年级期末)成都平原获得“天府之国”美誉,得益于战国时期哪一项著名的水利工程( )

A.灵渠 B.大运河 C.长城 D.都江堰

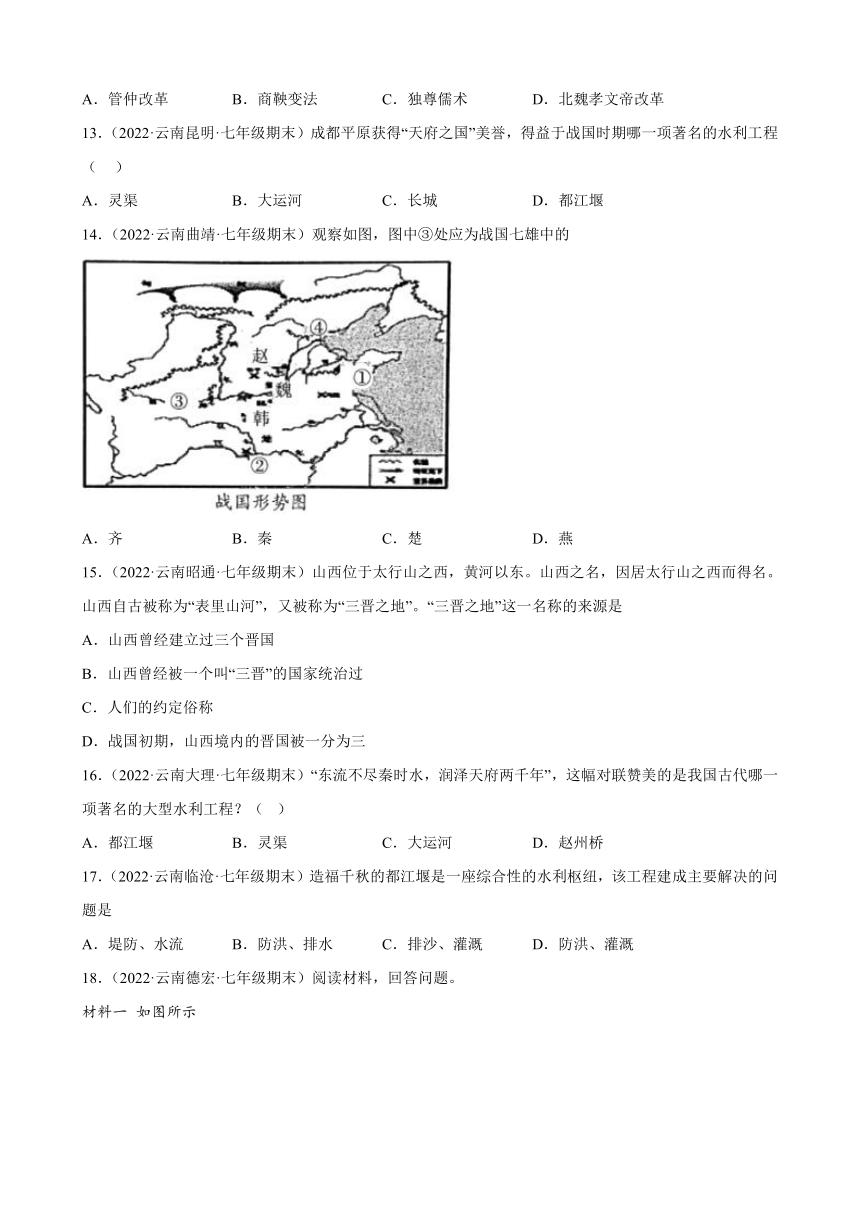

14.(2022·云南曲靖·七年级期末)观察如图,图中③处应为战国七雄中的

A.齐 B.秦 C.楚 D.燕

15.(2022·云南昭通·七年级期末)山西位于太行山之西,黄河以东。山西之名,因居太行山之西而得名。山西自古被称为“表里山河”,又被称为“三晋之地”。“三晋之地”这一名称的来源是

A.山西曾经建立过三个晋国

B.山西曾经被一个叫“三晋”的国家统治过

C.人们的约定俗称

D.战国初期,山西境内的晋国被一分为三

16.(2022·云南大理·七年级期末)“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”,这幅对联赞美的是我国古代哪一项著名的大型水利工程?( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.赵州桥

17.(2022·云南临沧·七年级期末)造福千秋的都江堰是一座综合性的水利枢纽,该工程建成主要解决的问题是

A.堤防、水流 B.防洪、排水 C.排沙、灌溉 D.防洪、灌溉

18.(2022·云南德宏·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一 如图所示

材料二 如图所示

(1)材料一中图A.图B分别是什么原始居民的房屋建筑?写出图B房屋样式的名称。

(2)根据材料二写出该水利工程的名称?此项工程有什么功能?

(3)综合上述材料结合所学知识,谈谈你对人与自然的认识?

参考答案:

1.D

【详解】根据“道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”可知体现了商鞅变法给秦国带来的变化,这是商鞅变法的影响,故选D;材料反映的是商鞅变法的影响,不是背景、内容和过程,排除ABC。

2.D

【详解】根据材料“商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石”,并结合所学可知,这是商鞅变法中实行的军功爵制。规定奖励军功,按照军功大小授予爵位和田宅,D项正确;材料与“统一度量衡”、“奖励耕织”、“废除井田制”无关,排除ABC项。故选D项。

3.A

【详解】结合所学知识可知,都江堰的修建使成都平原成为沃野,A正确;灵渠位于广西,B排除;永济渠和京杭大运河位于北方地区,主要是运输功能,CD排除。故选A。

4.A

【详解】依据所学可知:战国时期,社会风雷激荡,战火连天,出现了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个主要的诸侯国,史称战国七雄。战国七雄所处的位置为:齐国在东,楚国在南,秦国在西,燕国在北,韩、赵、魏三国在中间,其中位于最西端的是秦国,A项正确;韩、赵、魏三国在中间,排除B项;齐国在最东端,排除C项;楚国在最南端,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】依据所学知识可知,春秋时期经过无数次战争使诸侯国的数量大大减少,到战国时期实力最强的七个诸侯国分别为齐、楚、秦、燕、赵、魏和韩,这七个国家被史学家称作“战国七雄”。七个诸侯国之中,除了秦国在崤山以西之外,其余的六国均在其东边。因此这六国又称“山东六国”,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

【点睛】解题的关键是掌握战国七雄的位置,可用顺口溜来记忆战国七雄的位置,“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”,记住这个顺口溜后,战国七雄的位置就很容易判断了。

6.B

【详解】根据所学可知,齐国齐桓公是春秋时期的五霸之首;城濮之战后,晋国称霸,晋文公成为霸主;楚国楚庄王也是春秋五霸之一,秦国的秦穆公也是春秋五霸之一。战国时期的七雄是齐国、楚国、秦国、燕国、赵国、魏国、韩国。因此符合题意的是齐国、楚国、秦国,即①③⑤,故选B。

点睛:熟知课本春秋时期出现的几位霸主和战国七雄都有哪些国家,对比找到相同的国家即可。

7.B

【详解】据“就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川平原上已经完成了一个了不起的工程,它的规模从表面上看远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。长城的社会功用早已废弛,而它至今还在为无数田地输送汩汩清流。”可知,余秋雨笔下的“它”是指都江堰。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,它既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。B项正确;排除ACD项。故选B项。

8.B

【详解】结合所学知识可知,夏商周是我国早期国家的建立时期,春秋战国时期处于社会变革时期。因此图片目录横线处应填“早期国家与社会变革”,B项正确;夏朝建立之前处于中国早期人类与文明的起源时期,排除A项;秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固时期,排除C项;政权分立与民族交融是魏晋南北朝时期的特点,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰父子在岷江流域主持修建的大型水利工程, 它是一项综合性的水利工程,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用,D符合题意;为巩固北部边防,秦朝派蒙恬修筑长城,排除A;李冰没有治理黄河,排除B;为统一岭南,秦朝开凿灵渠,排除C。故选D。

10.C

【详解】根据所学知识可知,战国初期,诸侯国之间进行兼并战争,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄并立的局面,如图所示七国的大致范围,C项正确;西周时期、春秋时期、秦国时期的形势图与题目所给地图不符,排除ABD项。故选C项。

11.B

【详解】战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分晋国,从而有了赵、魏、韩三个诸侯国,故排除③,①②④组合符合题意。故排除ACD,B项正确。故选B项。

12.B

【详解】根据材料“秦始皇扫平六国统一天下是必然的,因为秦国打下了统一天下的基础”并结合所学可知,商鞅在秦国推行了一系列富国强兵的措施,使秦国强大起来,为后来秦国统一奠定了基础,B项正确;管仲改革在齐国,为齐桓公称霸奠定了基础,排除A项;汉武帝独尊儒术,排除C项;秦始皇统一是公元前221年,孝文帝改革是在5世纪,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】根据所学可知,秦国修建了都江堰,使成都平原获得“天府之国”美誉,D项正确;灵渠在广西,大运河是隋朝修建的, 长城是军事工程,排除ABC三项。故选D项。

14.B

【详解】根据所学知识,战国七雄按方位顺序“东、南、西、北到中间”是:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩,图中③处应为战国七雄中的秦,B项正确;①对应的齐国,排除A项;②对应的是楚国,排除C项;④对应的是燕国,排除D项。故选B项。。

15.D

【详解】依据题干和所学知识,山西属于春秋时期晋国的统治范围,但是到了战国初期,晋国被一分为三,分成了韩、赵、魏三个诸侯国,史称三家分晋,因此山西也被称为“三晋之地”,D项正确,排除ABC项。故选D项。

16.A

【详解】根据“润泽天府”,结合所学可知,战国时期,李冰修筑都江堰,使成都平原成为“天府之国”,A项正确;灵渠在广西,赵州桥在河北,排除BD项;大运河没有经过四川,排除C项。故选A项。

17.D

【详解】根据所学可知战国时期秦国蜀郡太守李冰主持修建的都江堰,既能灌溉,也能防洪,使成都平原成为“天府之国”,D项正确;ABC项说法不准确,排除。故选D项。

18.(1)①河姆渡人、半坡居民;②半地穴式房屋。

(2)①水利工程:都江堰;②功能:防洪、灌溉、水运(答对两点即可)。

(3)认识:人要适应自然环境,利用自然环境、人与自然和谐发展等。

【解析】(1)

根据图片结合所学知识可知,图A是干栏式房屋,河姆渡原始居民生活在长江流域,种植水稻,南方潮湿炎热。图B是半地穴式房屋,北方寒冷干燥,所以半坡原始居民居住在半地穴式房屋中。

(2)

根据材料二可知,该水利工程是都江堰。公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(3)

综合上述材料结合所学知识可知,人要适应自然环境,利用自然环境、人与自然和谐发展等。

1.(2022·云南临沧·七年级期末)《战国策·秦策一》记载:(商鞅交法)“……期年之后,道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧。”材料反映的是商鞅变法的( )

A.背景 B.内容 C.过程 D.影响

2.(2022·云南玉溪·七年级期末)《汉书》记载:“商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石。”这反映了商鞅变法

A.统一度量衡 B.奖励耕织 C.废除井田制 D.按功授爵

3.(2022·云南昭通·七年级期末)从东汉起,“天府之国”就是成都平原的代名词,而把成都平原塑造成“天府之国”的第一推动力是-座古老的水利工程。这座水利工程是

A.都江堰 B.灵渠 C.永济渠 D.京杭大运河

4.(2022·云南文山·七年级期末)战国时期,社会风云激荡,战火连天,出现了七个主要的诸侯国,其中位于最西端的是( )

A.秦国 B.魏国 C.齐国 D.楚国

5.(2022·云南德宏·七年级期末)战国时期通过不断的兼并战争,形成“齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦”七个大的国家,合称为“战国七雄”。战国七雄中处于最西端的是( )

A.燕国 B.楚国

C.齐国 D.秦国

6.(2022·云南玉溪·七年级期末)下列国家中,既是春秋霸主,又是战国七雄的是( )

①齐国 ②晋国 ③秦国 ④宋国 ⑤楚国

A.①②③ B.①③⑤ C.③④⑤ D.①②⑤

7.(2022·云南玉溪·七年级期末)著名学者余秋雨的生花妙笔,曾经给人们留下了一段优美的文字:“就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川平原上已经完成了一个了不起的工程,它的规模从表面上看远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。长城的社会功用早已废弛,而它至今还在为无数田地输送汩汩清流。”请从判断,余秋雨笔下的“它”是指( )

A.灵渠 B.都江堰 C.白渠 D.郑国渠

8.(2022·云南昭通·七年级期末)关注历史教材的课目标题,可以准确把握历史的阶段特征。如下图教材目录横线处应填( )

第二单元 夏商周时期:_____ 第4课夏商周的更普 第5课青铜器与甲骨文 第6课动荡的春秋时期 第7课战国时期的社会变化 第8课百家争鸣

A.中国境内早期人类与文明的起源 B.早期国家与社会变革

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.政权分立与民族交融

9.(2022·云南红河·七年级期末)诗人岑参写道,“江水初荡潏(yù),蜀人几为鱼……始知李太守,伯禹亦不如。”“李太守”是指李冰,他的主要贡献在于

A.修筑长城 B.治理黄河 C.开凿灵渠 D.修建都江堰

10.(2022·云南文山·七年级期末)下图所示为中国哪一时期的形势图?( )

A.西周 B.春秋 C.战国 D.秦朝

11.(2022·云南大理·七年级期末)战国初期,三家分晋的卿大夫是

①韩②赵③楚④魏。

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

12.(2022·云南文山·七年级期末)边蜀原认为:秦始皇扫平六国统一天下是必然的,因为秦国打下了统一天下的基础。“秦始皇扫平六国统一天下”得益于( )

A.管仲改革 B.商鞅变法 C.独尊儒术 D.北魏孝文帝改革

13.(2022·云南昆明·七年级期末)成都平原获得“天府之国”美誉,得益于战国时期哪一项著名的水利工程( )

A.灵渠 B.大运河 C.长城 D.都江堰

14.(2022·云南曲靖·七年级期末)观察如图,图中③处应为战国七雄中的

A.齐 B.秦 C.楚 D.燕

15.(2022·云南昭通·七年级期末)山西位于太行山之西,黄河以东。山西之名,因居太行山之西而得名。山西自古被称为“表里山河”,又被称为“三晋之地”。“三晋之地”这一名称的来源是

A.山西曾经建立过三个晋国

B.山西曾经被一个叫“三晋”的国家统治过

C.人们的约定俗称

D.战国初期,山西境内的晋国被一分为三

16.(2022·云南大理·七年级期末)“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”,这幅对联赞美的是我国古代哪一项著名的大型水利工程?( )

A.都江堰 B.灵渠 C.大运河 D.赵州桥

17.(2022·云南临沧·七年级期末)造福千秋的都江堰是一座综合性的水利枢纽,该工程建成主要解决的问题是

A.堤防、水流 B.防洪、排水 C.排沙、灌溉 D.防洪、灌溉

18.(2022·云南德宏·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一 如图所示

材料二 如图所示

(1)材料一中图A.图B分别是什么原始居民的房屋建筑?写出图B房屋样式的名称。

(2)根据材料二写出该水利工程的名称?此项工程有什么功能?

(3)综合上述材料结合所学知识,谈谈你对人与自然的认识?

参考答案:

1.D

【详解】根据“道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”可知体现了商鞅变法给秦国带来的变化,这是商鞅变法的影响,故选D;材料反映的是商鞅变法的影响,不是背景、内容和过程,排除ABC。

2.D

【详解】根据材料“商君为法于秦,战斩一首赐爵一级,欲为官者五十石”,并结合所学可知,这是商鞅变法中实行的军功爵制。规定奖励军功,按照军功大小授予爵位和田宅,D项正确;材料与“统一度量衡”、“奖励耕织”、“废除井田制”无关,排除ABC项。故选D项。

3.A

【详解】结合所学知识可知,都江堰的修建使成都平原成为沃野,A正确;灵渠位于广西,B排除;永济渠和京杭大运河位于北方地区,主要是运输功能,CD排除。故选A。

4.A

【详解】依据所学可知:战国时期,社会风雷激荡,战火连天,出现了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个主要的诸侯国,史称战国七雄。战国七雄所处的位置为:齐国在东,楚国在南,秦国在西,燕国在北,韩、赵、魏三国在中间,其中位于最西端的是秦国,A项正确;韩、赵、魏三国在中间,排除B项;齐国在最东端,排除C项;楚国在最南端,排除D项。故选A项。

5.D

【详解】依据所学知识可知,春秋时期经过无数次战争使诸侯国的数量大大减少,到战国时期实力最强的七个诸侯国分别为齐、楚、秦、燕、赵、魏和韩,这七个国家被史学家称作“战国七雄”。七个诸侯国之中,除了秦国在崤山以西之外,其余的六国均在其东边。因此这六国又称“山东六国”,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

【点睛】解题的关键是掌握战国七雄的位置,可用顺口溜来记忆战国七雄的位置,“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”,记住这个顺口溜后,战国七雄的位置就很容易判断了。

6.B

【详解】根据所学可知,齐国齐桓公是春秋时期的五霸之首;城濮之战后,晋国称霸,晋文公成为霸主;楚国楚庄王也是春秋五霸之一,秦国的秦穆公也是春秋五霸之一。战国时期的七雄是齐国、楚国、秦国、燕国、赵国、魏国、韩国。因此符合题意的是齐国、楚国、秦国,即①③⑤,故选B。

点睛:熟知课本春秋时期出现的几位霸主和战国七雄都有哪些国家,对比找到相同的国家即可。

7.B

【详解】据“就在秦始皇下令修长城的数十年前,四川平原上已经完成了一个了不起的工程,它的规模从表面上看远不如长城宏大,却注定要稳稳当当地造福千年。长城的社会功用早已废弛,而它至今还在为无数田地输送汩汩清流。”可知,余秋雨笔下的“它”是指都江堰。战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,它既能防洪,又能灌溉,它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称,两千多年来,都江堰一直造福于人民。B项正确;排除ACD项。故选B项。

8.B

【详解】结合所学知识可知,夏商周是我国早期国家的建立时期,春秋战国时期处于社会变革时期。因此图片目录横线处应填“早期国家与社会变革”,B项正确;夏朝建立之前处于中国早期人类与文明的起源时期,排除A项;秦汉时期是统一多民族国家的建立和巩固时期,排除C项;政权分立与民族交融是魏晋南北朝时期的特点,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】都江堰是战国时期秦国蜀郡太守李冰父子在岷江流域主持修建的大型水利工程, 它是一项综合性的水利工程,至今仍然发挥着分洪、灌溉和运输的作用,D符合题意;为巩固北部边防,秦朝派蒙恬修筑长城,排除A;李冰没有治理黄河,排除B;为统一岭南,秦朝开凿灵渠,排除C。故选D。

10.C

【详解】根据所学知识可知,战国初期,诸侯国之间进行兼并战争,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七雄并立的局面,如图所示七国的大致范围,C项正确;西周时期、春秋时期、秦国时期的形势图与题目所给地图不符,排除ABD项。故选C项。

11.B

【详解】战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分晋国,从而有了赵、魏、韩三个诸侯国,故排除③,①②④组合符合题意。故排除ACD,B项正确。故选B项。

12.B

【详解】根据材料“秦始皇扫平六国统一天下是必然的,因为秦国打下了统一天下的基础”并结合所学可知,商鞅在秦国推行了一系列富国强兵的措施,使秦国强大起来,为后来秦国统一奠定了基础,B项正确;管仲改革在齐国,为齐桓公称霸奠定了基础,排除A项;汉武帝独尊儒术,排除C项;秦始皇统一是公元前221年,孝文帝改革是在5世纪,排除D项。故选B项。

13.D

【详解】根据所学可知,秦国修建了都江堰,使成都平原获得“天府之国”美誉,D项正确;灵渠在广西,大运河是隋朝修建的, 长城是军事工程,排除ABC三项。故选D项。

14.B

【详解】根据所学知识,战国七雄按方位顺序“东、南、西、北到中间”是:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩,图中③处应为战国七雄中的秦,B项正确;①对应的齐国,排除A项;②对应的是楚国,排除C项;④对应的是燕国,排除D项。故选B项。。

15.D

【详解】依据题干和所学知识,山西属于春秋时期晋国的统治范围,但是到了战国初期,晋国被一分为三,分成了韩、赵、魏三个诸侯国,史称三家分晋,因此山西也被称为“三晋之地”,D项正确,排除ABC项。故选D项。

16.A

【详解】根据“润泽天府”,结合所学可知,战国时期,李冰修筑都江堰,使成都平原成为“天府之国”,A项正确;灵渠在广西,赵州桥在河北,排除BD项;大运河没有经过四川,排除C项。故选A项。

17.D

【详解】根据所学可知战国时期秦国蜀郡太守李冰主持修建的都江堰,既能灌溉,也能防洪,使成都平原成为“天府之国”,D项正确;ABC项说法不准确,排除。故选D项。

18.(1)①河姆渡人、半坡居民;②半地穴式房屋。

(2)①水利工程:都江堰;②功能:防洪、灌溉、水运(答对两点即可)。

(3)认识:人要适应自然环境,利用自然环境、人与自然和谐发展等。

【解析】(1)

根据图片结合所学知识可知,图A是干栏式房屋,河姆渡原始居民生活在长江流域,种植水稻,南方潮湿炎热。图B是半地穴式房屋,北方寒冷干燥,所以半坡原始居民居住在半地穴式房屋中。

(2)

根据材料二可知,该水利工程是都江堰。公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。都江堰是一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用。建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(3)

综合上述材料结合所学知识可知,人要适应自然环境,利用自然环境、人与自然和谐发展等。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史