统编版语文九年级下册 第四单元 单元主题阅读课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文九年级下册 第四单元 单元主题阅读课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 122.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-12 23:26:06 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

第四单元

单元主题阅读

单元主题——议论文阅读

目录

01

阅读总览

02

单元专题练笔

阅读总览

1. 思想主题:本单元所选都是议论性文章,针对现实中的热点问题发表见解。

2. 阅读方法:运用已有的议论文知识进行阅读,进一步提高议论文阅读能力。

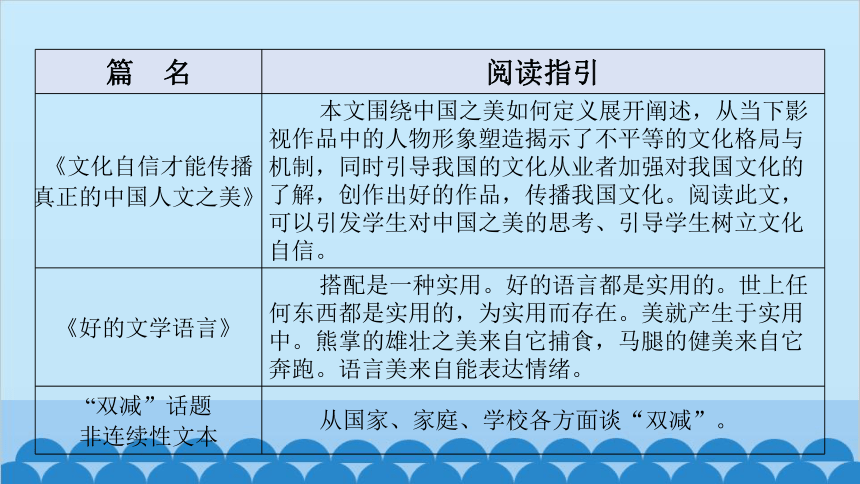

篇 名 阅读指引

《文化自信才能传播真正的中国人文之美》 本文围绕中国之美如何定义展开阐述,从当下影视作品中的人物形象塑造揭示了不平等的文化格局与机制,同时引导我国的文化从业者加强对我国文化的了解,创作出好的作品,传播我国文化。阅读此文,可以引发学生对中国之美的思考、引导学生树立文化自信。

《好的文学语言》 搭配是一种实用。好的语言都是实用的。世上任何东西都是实用的,为实用而存在。美就产生于实用中。熊掌的雄壮之美来自它捕食,马腿的健美来自它奔跑。语言美来自能表达情绪。

“双减”话题 非连续性文本 从国家、家庭、学校各方面谈“双减”。

(一)文化自信才能传播真正的中国人文之美(13分)

陈 杰

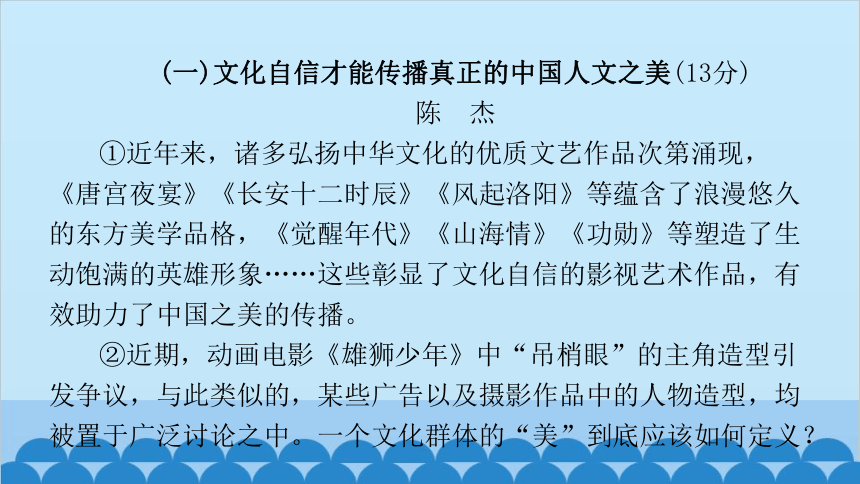

①近年来,诸多弘扬中华文化的优质文艺作品次第涌现,《唐宫夜宴》《长安十二时辰》《风起洛阳》等蕴含了浪漫悠久的东方美学品格,《觉醒年代》《山海情》《功勋》等塑造了生动饱满的英雄形象……这些彰显了文化自信的影视艺术作品,有效助力了中国之美的传播。

②近期,动画电影《雄狮少年》中“吊梢眼”的主角造型引发争议,与此类似的,某些广告以及摄影作品中的人物造型,均被置于广泛讨论之中。一个文化群体的“美”到底应该如何定义?

这一问题的出现,具有漫长的历史渊源,而对其进行厘清,则具有现实的必要性。

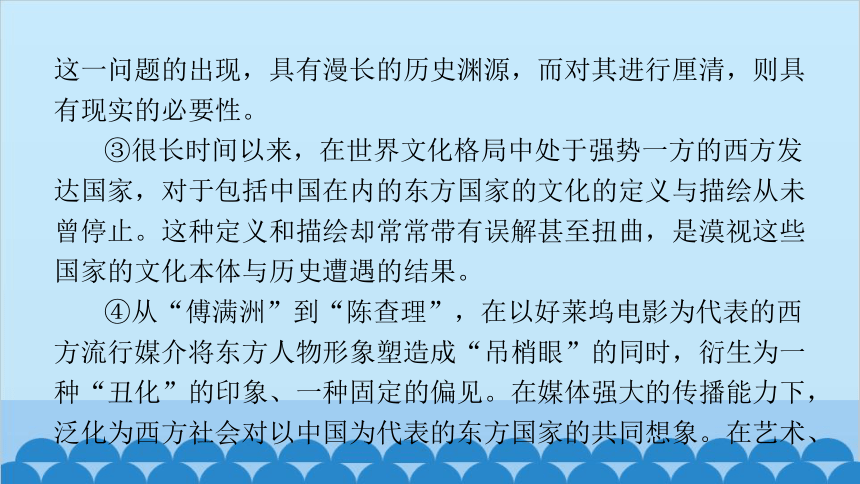

③很长时间以来,在世界文化格局中处于强势一方的西方发达国家,对于包括中国在内的东方国家的文化的定义与描绘从未曾停止。这种定义和描绘却常常带有误解甚至扭曲,是漠视这些国家的文化本体与历史遭遇的结果。

④从“傅满洲”到“陈查理”,在以好莱坞电影为代表的西方流行媒介将东方人物形象塑造成“吊梢眼”的同时,衍生为一种“丑化”的印象、一种固定的偏见。在媒体强大的传播能力下,泛化为西方社会对以中国为代表的东方国家的共同想象。在艺术、

时尚、电影等领域的人物造型上,通过化妆、拉扯眼角等方式形成“吊梢眼”,似乎符合了西方刻板印象中的东方人形象。而对这一类造型的批评性看待,是对这背后不平等的文化格局与机制的揭示。

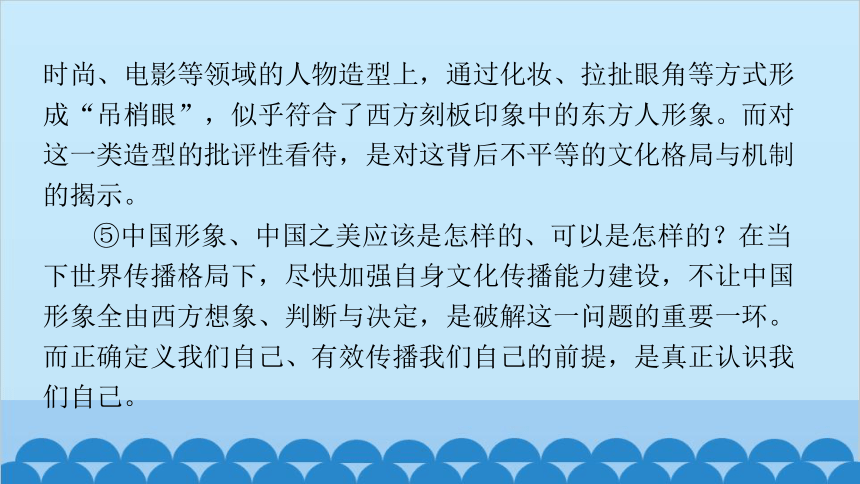

⑤中国形象、中国之美应该是怎样的、可以是怎样的?在当下世界传播格局下,尽快加强自身文化传播能力建设,不让中国形象全由西方想象、判断与决定,是破解这一问题的重要一环。

而正确定义我们自己、有效传播我们自己的前提,是真正认识我们自己。

⑥中国的文化从业者,应加深对自身群体文化的了解,从历时性和共时性的角度,深刻理解我们的文化本源、文化本体、文化构成与文化发展脉络,真正拥有文化自觉意识,真切知晓我们美在何处,因何而美,为何而美。从《永不消逝的电波》《高山下的花环》等在中国电影各个阶段涌现出的彰显着人民性光芒的优秀作品,到近年来《典籍里的中国》《故事里的中国》等塑造了一个个有血有肉的人物形象、弘扬了一部部璀璨的文化经典的电视综艺,无不对中国文化中震撼人心的美进行了深刻挖掘,它们向世界呈现了一个有着历史厚重感、文化纵深感的中国形象。

⑦我们的审美观和美学理念来自文化的传承,五千年文明史给了我们文化自信的基础。今天在中国越来越走向世界舞台中央的时候,我们更应传播真正的中国人之美。

⑧与此同时,文化从业者还应提升跨文化传播能力。在数字时代,跨文化、跨国界传播更具技术上的便利。《遇见工匠》《伟大诗人杜甫》等一批国际传播纪实作品,表达着人类命运共同体的内涵,塑造了可亲可敬的中国人形象,实现了在国际国内的有效传播。

(选自《光明日报》,有删改)

1.下列对本文的结构划分正确的一项是( )【论证思路】

A.①︱②③④⑤︱⑥⑦⑧

B.①②︱③④⑤︱⑥⑦⑧

C.①②︱③④︱⑤⑥⑦⑧

D.①︱②③④︱⑤⑥⑦⑧

D

1.D【解析】第①段提出中心论点“文化自信有助于中国之美的传播”,第②~④段提出如何定义美这一争议问题并进行具体分析,第⑤~⑧段提出解决问题的方法,明确中国之美需要由我们自己来认识、定义和传播,传播中国之美需要文化从业者加深对自身群体文化的了解,在对自身文化的传承中获取审美观和美学理念,树立文化自信,进而提升传播能力。

2.第⑥段画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)【论证方法】

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

举例论证。列举优秀影视作品及电视综艺中塑造有血有肉人物形象的例子,具体有力地论证了中国的文化从业者只有加深对自身群体文化的了解,深刻理解我国的文化本源、文化本体、文化构成与文化发展脉络,才能树立文化自觉意识,并知晓真正的中国之美,从而创作出震撼人心的作品,树立良好的中国形象这一论点。

3.作者认为作为中国的文化从业者,应如何更好地传播中国之美?(4分)【理解感悟】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①加深对自身群体文化的了解,从历时性和共时性的角度,深刻理解我们的文化本源、文化本体、文化构成与文化发展脉络,真正拥有文化自觉意识,真切知晓我们美在何处,因何而美,为何而美;②充分运用数字时代带来的技术上的便利,提升跨文化、跨国界传播的能力。

4.从自身实际出发,谈谈你从文章中获得的启发与感悟。(3分)【理解感悟】

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:作为当代中学生,我们应在平时的学习生活中深入了解中国文化,培养正确的审美观和美学观念,树立文化自信,做中国文化的传承者和中国之美的传播者。

(二)好的文学语言(13分)

贾平凹

①什么人说什么话,有什么样的精神世界就会有什么样的文学语言。有人说话有意思,有人说话没意思,这便是你说的话能否表达你要说的内容,能否表达得生动,能否表达得好听。即准确性、形象性、音乐性。俗话说:话有三说,巧说为妙。巧,就是准确、形象、音乐。要达到巧,达到好的文学语言,除了个人天赋外,里边仍有许多后天要认识的东西。

②一、好的语言是什么 即能准确表达出人与物的情绪的就是好的文学语言。怎样准确表达出情绪呢 这就是搭配。汉

文字大概有四千多个,四千个字由你搭配。搭配是一种实用。好的语言都是实用的。世上任何东西都是实用的,为实用而存在。美就产生于实用中。语言美来自能表达情绪。举例,鲁迅的一句话:“窗外有两棵树,一棵是枣树,另一棵还是枣树。”大家公认是好语言,因为表达了情绪。什么情绪 一种寂寞、无聊、苦闷、无奈的情绪。诸如此类的语言,没有华丽之词,都是口语,文字的搭配传达出了情绪。

③二、如何搭配?在搭配时,你首先要把握情绪,然后再注意所选用的文字和词句,中国文字是象形文字,有些文字存在质感,你不能把一堆太轻的字用在一起,也不能把一堆太重的字用在一起。

再是要搭配出节奏。这些都是很玄的事,需要自己去体会。这就像学素描,如画树,要看出每一个枝的对应关系,把它们看成有生命、有感情的东西,你就知道怎么把树画得生动了。

④三、运用闲话。什么是闲话 就是把要说的人和事已经交代了,还再说一两句的那部分就是闲话。有些人不说。说的人,会说的人,就表现了才情,促成了他的风格。这一点非常重要。凡是有风格的作家,或者说艺术性高的作家都是这样。比如沈从文,他的作品到处都是如此。怎样用闲话 它需要想象力。想象力在文学中是最基本的也是最重要的。鲁迅的小说好在哪里 好在他有典型的细节。如血馒头的细节、阿Q 临死画圆圈的细节。想象力在

你讲故事的时候需要,在语言运用上也需要,你没有想象力,就写不了闲话。人说某某才华横溢,指的是闲话,水盛满了杯子,还往出溢,溢的就是那些闲话。张爱玲的作品往往是交代完人与事后要说许多闲话,这些闲话从另一个角度来补充前边的话,像是在湖面上打水漂,一个水漂一个水漂闪现过去。

⑤四、使用最节省的话。语言要让人记住,要让人眼前一亮,是因为你说得特别准确,一下子说到人与事的骨头上,或者你有什么比喻,用最平常的话说出了一个道理。但在叙述语言中,你得用最短的话把事情说清。炼字,这是古人的讲究。著名的如“僧敲月下门”。炼字的目的是增加动感,有现场感,所以都在动词上炼。

如杜甫“牵衣顿足拦道哭”七字中四个动词,平时说文字的硬度、张力,指的就是会用动词。常说的文字的顽劲,皮劲,指的就是会说闲话。

⑥五、向古典和民间学习。民间有许多十分好的语言,得留意。如一个人讲:风刮得像刀子。再一点,采集民间土语。陕西民间散落了上古语言,沦为土语,认真总结这些土语,你就会许多可用的词汇,如“避”“寡”“携”“欢实”“泼烦”“受活”,等等。⑦文学语言是一个迷宫,正因为是迷宫,才让我们产生追究它的兴趣。希望大家在写作时自己体会,在阅读时自己体会。

(有删改)

1.从作者的观点出发,你认为要达到好的语言,需要哪些方面的认识 (4分)【把握论点】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①把握好要表达的情绪,注意词句的选用,通过文字的搭配将情绪准确地传达出来;②发挥想象力,在基本的叙述之外巧妙地运用闲话,形成自己的风格;③学会炼字,用最节省、最准确的话把事情说清;④学习古典和民间语言,积累、总结好的方言土语,将它们运用到自己的文学作品中。

2.第②段最后说的“诸如此类的语言”指的是在平实话语中传达出情绪的语言。根据所学内容再补写一例“诸如此类的语言”,并进行简要分析。(3分)【运用拓展】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:朱自清的《春》中“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了”。这样节奏强烈的反复和生动的用词,准确地传达出作者内心的喜悦和对春的喜爱之情。

3.第④段将闲话比作“杯子中溢出来的水”“湖面上的水漂”,有怎样的表达效果 (3分)【论证方法】

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.第④段“他的作品到处都是如此”中的“如此”指代的是什么 (3分)【词句理解】

_______________________________________________________

运用了比喻论证,“闲话”是抽象的,此处将“闲话”比作杯子中溢出来的水、湖面上的水漂,使“闲话”具象化、生动化,形象地写出“闲话”需要想象力,将抽象的道理阐述得生动形象、浅显易懂。

把要说的人和事已经交代了,还再说一两句闲话。

(三)(12分)

材料一:近日,中办、国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

这是一份以减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担为目标;以切实提升学校育人水平,持续规范校外培训为重点;以建设高质量教育体系,构建教育良好生态,促进学生全面发展、健康成长为方向的重要文件。《意见》统筹校内和校外两个方面,强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理。在校内方面,要求学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业

布置更加科学合理,课后服务基本满足学生需要。在校外方面,全面规范校外培训机构,基本消除学科类校外培训乱象。兼顾校内校外,体现出对当前义务教育突出问题和深层矛盾的系统思考。

(节选自方塘《“双减”助力教育良好生态》,有删改)

材料二:减轻中小学生的学业负担,不仅需要“过程管理”,也需要从源头控制。不仅要尊重学生差异性和主体性,进行多元分类评价等教育评价改革,还要注重课堂教学质量,

注重知识学习与品德塑造的有机结合,更要加强老师之间的有机衔接和良性互动,动态调节学生每天家庭作业的总量。课后家庭作业不仅需要精挑细选,也要根据学生的个体差异分层布置,真正做到因材施教。

激烈的竞争和教育内卷化,不仅加重了孩子们的学业负担,也影响了他们精神世界的发育和建设,让孩子们过早地学会了功利和算计。在“流动的恐惧”的驱动下,一些家长患上了“学业焦虑症”,唯恐孩子落后别人,身不由己又欲罢不能地参与各式各样的“鸡娃”。一些校外培训机构为了迎合家长们的需求,在

作业难度、学习进程等方面进行揠苗助长的“超前学习”。这样急功近利的做法实际上陷入了一种“你超前我更超前”的恶性循环。

(节选自杨朝清《“双减”有利于激发教师活力》,有删改)

材料三:坦率地说,“双减”政策效果如何,很大程度上取决于学校的担当与作为。此消彼长,学校办好了,校外培训机构的需求就少了。如果学校教学质量不能满足社会需求,必然导致“校内减负”与“校外增负”。广大中小学应珍惜“双减”政策为学校发展创造的机遇,在优化课堂教学的基础上,依法依规科

学制定课后延时服务和寒暑假托管服务的方案,配足配齐配好师资,缜密做好服务安排,满足学生全面发展与个性化需求。既指导学生温习功课完成作业,又进行差异化补习辅导与答疑解惑,为学有余力的学生拓展学习空间,并切实开展丰富多彩的兴趣小组及社团活动。丰富学生学习生活,活跃学生身心,同时圆满解决双职工家庭接送孩子的后顾之忧。要坚决杜绝将课后和假期托管服务办成课后文化补习班,加重学生校内文化学习负担等不当行为。切实确保“双减”精神落到实处,最大限度地增强学生和家长的幸福感、安全感与获得感。

(节选自李昌林《学校应主动承担“双减”责任》,有删改)

1.下列对材料的理解分析,不正确的一项是( )(3分)【内容辨析】

A.《意见》主要目标是减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

B.从源头控制学生的学业负担,根据学生的个体差异分层布置课后家庭作业。

C.激烈的竞争和教育内卷化,对学生精神世界的发育和建设有害。

D.学校的担当与作为完全决定了“双减”政策的落实效果。

1.D【解析】由材料三中“‘双减’政策效果如何,很大程度上取决于学校的担当与作为”的内容可知,该项中“完全”的说法过于绝对。

D

. . .

2.材料三主要运用了什么论证方法?分析其作用。(4分)【论证方法】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

对比论证。先反面论述:在谈学校的担当与作为时,指出“如果学校教学质量不能满足社会需求,必然导致‘校内减负’与‘校外增负’”。再从正面论述学校应该怎样落实“双减”政策。又从反面指出“坚决杜绝将课后和假期托管服务办成课后文化补习班”。这样正反结合,对比鲜明,论证十分有力。

3.根据上述三则材料,说一说学校应该如何应对“双减”。(3分)【内容概括】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①优化课堂教学,进一步提升教育教学质量和服务水平;②课后家庭作业需要精挑细选,并根据学生的个体差异分层布置;③学校课后服务基本满足学生全面发展与个性化需求。

4.材料二提到了家长的“学业焦虑症”,请你对这样的家长说几句话,劝说其不能身不由己又欲罢不能地参与各式各样的“鸡娃”。(2分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:作为家长,首先不能过分焦虑,盲目跟风,要遵循孩子的成长规律,给孩子建造一个适合他身心发展的环境,这样才能确保其健康和学业;其次,不能为了不落后于别人就盲目参与各种辅导班,要理性选择。

单元专题练笔

驱遣想象鉴赏古诗。

要求:描绘画面,明确其中的意象(景物);展开想象的翅膀,将意象(景物)连成一幅画面;感受画面的意境,体会作者寄寓的情感;不超过200字。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:我很喜欢马致远的“枯藤老树昏鸦”一句,它展现了一幅枯藤缠绕着老树,树枝上栖息着黄昏回巢的乌鸦的苍凉画面。在这幅画面中,作者选择了“枯藤”“老树”“昏鸦”这三个各自独立的意象,把它们并列在一起,采用白描手法,没有着力渲染,而给人留下了更多的想象空间。虽语言浅白,但不知不觉间,便已在深秋的背景下营造出一种冷寂孤清的意境。

谢 谢

第四单元

单元主题阅读

单元主题——议论文阅读

目录

01

阅读总览

02

单元专题练笔

阅读总览

1. 思想主题:本单元所选都是议论性文章,针对现实中的热点问题发表见解。

2. 阅读方法:运用已有的议论文知识进行阅读,进一步提高议论文阅读能力。

篇 名 阅读指引

《文化自信才能传播真正的中国人文之美》 本文围绕中国之美如何定义展开阐述,从当下影视作品中的人物形象塑造揭示了不平等的文化格局与机制,同时引导我国的文化从业者加强对我国文化的了解,创作出好的作品,传播我国文化。阅读此文,可以引发学生对中国之美的思考、引导学生树立文化自信。

《好的文学语言》 搭配是一种实用。好的语言都是实用的。世上任何东西都是实用的,为实用而存在。美就产生于实用中。熊掌的雄壮之美来自它捕食,马腿的健美来自它奔跑。语言美来自能表达情绪。

“双减”话题 非连续性文本 从国家、家庭、学校各方面谈“双减”。

(一)文化自信才能传播真正的中国人文之美(13分)

陈 杰

①近年来,诸多弘扬中华文化的优质文艺作品次第涌现,《唐宫夜宴》《长安十二时辰》《风起洛阳》等蕴含了浪漫悠久的东方美学品格,《觉醒年代》《山海情》《功勋》等塑造了生动饱满的英雄形象……这些彰显了文化自信的影视艺术作品,有效助力了中国之美的传播。

②近期,动画电影《雄狮少年》中“吊梢眼”的主角造型引发争议,与此类似的,某些广告以及摄影作品中的人物造型,均被置于广泛讨论之中。一个文化群体的“美”到底应该如何定义?

这一问题的出现,具有漫长的历史渊源,而对其进行厘清,则具有现实的必要性。

③很长时间以来,在世界文化格局中处于强势一方的西方发达国家,对于包括中国在内的东方国家的文化的定义与描绘从未曾停止。这种定义和描绘却常常带有误解甚至扭曲,是漠视这些国家的文化本体与历史遭遇的结果。

④从“傅满洲”到“陈查理”,在以好莱坞电影为代表的西方流行媒介将东方人物形象塑造成“吊梢眼”的同时,衍生为一种“丑化”的印象、一种固定的偏见。在媒体强大的传播能力下,泛化为西方社会对以中国为代表的东方国家的共同想象。在艺术、

时尚、电影等领域的人物造型上,通过化妆、拉扯眼角等方式形成“吊梢眼”,似乎符合了西方刻板印象中的东方人形象。而对这一类造型的批评性看待,是对这背后不平等的文化格局与机制的揭示。

⑤中国形象、中国之美应该是怎样的、可以是怎样的?在当下世界传播格局下,尽快加强自身文化传播能力建设,不让中国形象全由西方想象、判断与决定,是破解这一问题的重要一环。

而正确定义我们自己、有效传播我们自己的前提,是真正认识我们自己。

⑥中国的文化从业者,应加深对自身群体文化的了解,从历时性和共时性的角度,深刻理解我们的文化本源、文化本体、文化构成与文化发展脉络,真正拥有文化自觉意识,真切知晓我们美在何处,因何而美,为何而美。从《永不消逝的电波》《高山下的花环》等在中国电影各个阶段涌现出的彰显着人民性光芒的优秀作品,到近年来《典籍里的中国》《故事里的中国》等塑造了一个个有血有肉的人物形象、弘扬了一部部璀璨的文化经典的电视综艺,无不对中国文化中震撼人心的美进行了深刻挖掘,它们向世界呈现了一个有着历史厚重感、文化纵深感的中国形象。

⑦我们的审美观和美学理念来自文化的传承,五千年文明史给了我们文化自信的基础。今天在中国越来越走向世界舞台中央的时候,我们更应传播真正的中国人之美。

⑧与此同时,文化从业者还应提升跨文化传播能力。在数字时代,跨文化、跨国界传播更具技术上的便利。《遇见工匠》《伟大诗人杜甫》等一批国际传播纪实作品,表达着人类命运共同体的内涵,塑造了可亲可敬的中国人形象,实现了在国际国内的有效传播。

(选自《光明日报》,有删改)

1.下列对本文的结构划分正确的一项是( )【论证思路】

A.①︱②③④⑤︱⑥⑦⑧

B.①②︱③④⑤︱⑥⑦⑧

C.①②︱③④︱⑤⑥⑦⑧

D.①︱②③④︱⑤⑥⑦⑧

D

1.D【解析】第①段提出中心论点“文化自信有助于中国之美的传播”,第②~④段提出如何定义美这一争议问题并进行具体分析,第⑤~⑧段提出解决问题的方法,明确中国之美需要由我们自己来认识、定义和传播,传播中国之美需要文化从业者加深对自身群体文化的了解,在对自身文化的传承中获取审美观和美学理念,树立文化自信,进而提升传播能力。

2.第⑥段画线句子运用了什么论证方法?有什么作用?(3分)【论证方法】

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

举例论证。列举优秀影视作品及电视综艺中塑造有血有肉人物形象的例子,具体有力地论证了中国的文化从业者只有加深对自身群体文化的了解,深刻理解我国的文化本源、文化本体、文化构成与文化发展脉络,才能树立文化自觉意识,并知晓真正的中国之美,从而创作出震撼人心的作品,树立良好的中国形象这一论点。

3.作者认为作为中国的文化从业者,应如何更好地传播中国之美?(4分)【理解感悟】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①加深对自身群体文化的了解,从历时性和共时性的角度,深刻理解我们的文化本源、文化本体、文化构成与文化发展脉络,真正拥有文化自觉意识,真切知晓我们美在何处,因何而美,为何而美;②充分运用数字时代带来的技术上的便利,提升跨文化、跨国界传播的能力。

4.从自身实际出发,谈谈你从文章中获得的启发与感悟。(3分)【理解感悟】

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:作为当代中学生,我们应在平时的学习生活中深入了解中国文化,培养正确的审美观和美学观念,树立文化自信,做中国文化的传承者和中国之美的传播者。

(二)好的文学语言(13分)

贾平凹

①什么人说什么话,有什么样的精神世界就会有什么样的文学语言。有人说话有意思,有人说话没意思,这便是你说的话能否表达你要说的内容,能否表达得生动,能否表达得好听。即准确性、形象性、音乐性。俗话说:话有三说,巧说为妙。巧,就是准确、形象、音乐。要达到巧,达到好的文学语言,除了个人天赋外,里边仍有许多后天要认识的东西。

②一、好的语言是什么 即能准确表达出人与物的情绪的就是好的文学语言。怎样准确表达出情绪呢 这就是搭配。汉

文字大概有四千多个,四千个字由你搭配。搭配是一种实用。好的语言都是实用的。世上任何东西都是实用的,为实用而存在。美就产生于实用中。语言美来自能表达情绪。举例,鲁迅的一句话:“窗外有两棵树,一棵是枣树,另一棵还是枣树。”大家公认是好语言,因为表达了情绪。什么情绪 一种寂寞、无聊、苦闷、无奈的情绪。诸如此类的语言,没有华丽之词,都是口语,文字的搭配传达出了情绪。

③二、如何搭配?在搭配时,你首先要把握情绪,然后再注意所选用的文字和词句,中国文字是象形文字,有些文字存在质感,你不能把一堆太轻的字用在一起,也不能把一堆太重的字用在一起。

再是要搭配出节奏。这些都是很玄的事,需要自己去体会。这就像学素描,如画树,要看出每一个枝的对应关系,把它们看成有生命、有感情的东西,你就知道怎么把树画得生动了。

④三、运用闲话。什么是闲话 就是把要说的人和事已经交代了,还再说一两句的那部分就是闲话。有些人不说。说的人,会说的人,就表现了才情,促成了他的风格。这一点非常重要。凡是有风格的作家,或者说艺术性高的作家都是这样。比如沈从文,他的作品到处都是如此。怎样用闲话 它需要想象力。想象力在文学中是最基本的也是最重要的。鲁迅的小说好在哪里 好在他有典型的细节。如血馒头的细节、阿Q 临死画圆圈的细节。想象力在

你讲故事的时候需要,在语言运用上也需要,你没有想象力,就写不了闲话。人说某某才华横溢,指的是闲话,水盛满了杯子,还往出溢,溢的就是那些闲话。张爱玲的作品往往是交代完人与事后要说许多闲话,这些闲话从另一个角度来补充前边的话,像是在湖面上打水漂,一个水漂一个水漂闪现过去。

⑤四、使用最节省的话。语言要让人记住,要让人眼前一亮,是因为你说得特别准确,一下子说到人与事的骨头上,或者你有什么比喻,用最平常的话说出了一个道理。但在叙述语言中,你得用最短的话把事情说清。炼字,这是古人的讲究。著名的如“僧敲月下门”。炼字的目的是增加动感,有现场感,所以都在动词上炼。

如杜甫“牵衣顿足拦道哭”七字中四个动词,平时说文字的硬度、张力,指的就是会用动词。常说的文字的顽劲,皮劲,指的就是会说闲话。

⑥五、向古典和民间学习。民间有许多十分好的语言,得留意。如一个人讲:风刮得像刀子。再一点,采集民间土语。陕西民间散落了上古语言,沦为土语,认真总结这些土语,你就会许多可用的词汇,如“避”“寡”“携”“欢实”“泼烦”“受活”,等等。⑦文学语言是一个迷宫,正因为是迷宫,才让我们产生追究它的兴趣。希望大家在写作时自己体会,在阅读时自己体会。

(有删改)

1.从作者的观点出发,你认为要达到好的语言,需要哪些方面的认识 (4分)【把握论点】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①把握好要表达的情绪,注意词句的选用,通过文字的搭配将情绪准确地传达出来;②发挥想象力,在基本的叙述之外巧妙地运用闲话,形成自己的风格;③学会炼字,用最节省、最准确的话把事情说清;④学习古典和民间语言,积累、总结好的方言土语,将它们运用到自己的文学作品中。

2.第②段最后说的“诸如此类的语言”指的是在平实话语中传达出情绪的语言。根据所学内容再补写一例“诸如此类的语言”,并进行简要分析。(3分)【运用拓展】

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:朱自清的《春》中“盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了”。这样节奏强烈的反复和生动的用词,准确地传达出作者内心的喜悦和对春的喜爱之情。

3.第④段将闲话比作“杯子中溢出来的水”“湖面上的水漂”,有怎样的表达效果 (3分)【论证方法】

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.第④段“他的作品到处都是如此”中的“如此”指代的是什么 (3分)【词句理解】

_______________________________________________________

运用了比喻论证,“闲话”是抽象的,此处将“闲话”比作杯子中溢出来的水、湖面上的水漂,使“闲话”具象化、生动化,形象地写出“闲话”需要想象力,将抽象的道理阐述得生动形象、浅显易懂。

把要说的人和事已经交代了,还再说一两句闲话。

(三)(12分)

材料一:近日,中办、国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称《意见》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

这是一份以减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担为目标;以切实提升学校育人水平,持续规范校外培训为重点;以建设高质量教育体系,构建教育良好生态,促进学生全面发展、健康成长为方向的重要文件。《意见》统筹校内和校外两个方面,强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理。在校内方面,要求学校教育教学质量和服务水平进一步提升,作业

布置更加科学合理,课后服务基本满足学生需要。在校外方面,全面规范校外培训机构,基本消除学科类校外培训乱象。兼顾校内校外,体现出对当前义务教育突出问题和深层矛盾的系统思考。

(节选自方塘《“双减”助力教育良好生态》,有删改)

材料二:减轻中小学生的学业负担,不仅需要“过程管理”,也需要从源头控制。不仅要尊重学生差异性和主体性,进行多元分类评价等教育评价改革,还要注重课堂教学质量,

注重知识学习与品德塑造的有机结合,更要加强老师之间的有机衔接和良性互动,动态调节学生每天家庭作业的总量。课后家庭作业不仅需要精挑细选,也要根据学生的个体差异分层布置,真正做到因材施教。

激烈的竞争和教育内卷化,不仅加重了孩子们的学业负担,也影响了他们精神世界的发育和建设,让孩子们过早地学会了功利和算计。在“流动的恐惧”的驱动下,一些家长患上了“学业焦虑症”,唯恐孩子落后别人,身不由己又欲罢不能地参与各式各样的“鸡娃”。一些校外培训机构为了迎合家长们的需求,在

作业难度、学习进程等方面进行揠苗助长的“超前学习”。这样急功近利的做法实际上陷入了一种“你超前我更超前”的恶性循环。

(节选自杨朝清《“双减”有利于激发教师活力》,有删改)

材料三:坦率地说,“双减”政策效果如何,很大程度上取决于学校的担当与作为。此消彼长,学校办好了,校外培训机构的需求就少了。如果学校教学质量不能满足社会需求,必然导致“校内减负”与“校外增负”。广大中小学应珍惜“双减”政策为学校发展创造的机遇,在优化课堂教学的基础上,依法依规科

学制定课后延时服务和寒暑假托管服务的方案,配足配齐配好师资,缜密做好服务安排,满足学生全面发展与个性化需求。既指导学生温习功课完成作业,又进行差异化补习辅导与答疑解惑,为学有余力的学生拓展学习空间,并切实开展丰富多彩的兴趣小组及社团活动。丰富学生学习生活,活跃学生身心,同时圆满解决双职工家庭接送孩子的后顾之忧。要坚决杜绝将课后和假期托管服务办成课后文化补习班,加重学生校内文化学习负担等不当行为。切实确保“双减”精神落到实处,最大限度地增强学生和家长的幸福感、安全感与获得感。

(节选自李昌林《学校应主动承担“双减”责任》,有删改)

1.下列对材料的理解分析,不正确的一项是( )(3分)【内容辨析】

A.《意见》主要目标是减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

B.从源头控制学生的学业负担,根据学生的个体差异分层布置课后家庭作业。

C.激烈的竞争和教育内卷化,对学生精神世界的发育和建设有害。

D.学校的担当与作为完全决定了“双减”政策的落实效果。

1.D【解析】由材料三中“‘双减’政策效果如何,很大程度上取决于学校的担当与作为”的内容可知,该项中“完全”的说法过于绝对。

D

. . .

2.材料三主要运用了什么论证方法?分析其作用。(4分)【论证方法】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

对比论证。先反面论述:在谈学校的担当与作为时,指出“如果学校教学质量不能满足社会需求,必然导致‘校内减负’与‘校外增负’”。再从正面论述学校应该怎样落实“双减”政策。又从反面指出“坚决杜绝将课后和假期托管服务办成课后文化补习班”。这样正反结合,对比鲜明,论证十分有力。

3.根据上述三则材料,说一说学校应该如何应对“双减”。(3分)【内容概括】

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①优化课堂教学,进一步提升教育教学质量和服务水平;②课后家庭作业需要精挑细选,并根据学生的个体差异分层布置;③学校课后服务基本满足学生全面发展与个性化需求。

4.材料二提到了家长的“学业焦虑症”,请你对这样的家长说几句话,劝说其不能身不由己又欲罢不能地参与各式各样的“鸡娃”。(2分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:作为家长,首先不能过分焦虑,盲目跟风,要遵循孩子的成长规律,给孩子建造一个适合他身心发展的环境,这样才能确保其健康和学业;其次,不能为了不落后于别人就盲目参与各种辅导班,要理性选择。

单元专题练笔

驱遣想象鉴赏古诗。

要求:描绘画面,明确其中的意象(景物);展开想象的翅膀,将意象(景物)连成一幅画面;感受画面的意境,体会作者寄寓的情感;不超过200字。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:我很喜欢马致远的“枯藤老树昏鸦”一句,它展现了一幅枯藤缠绕着老树,树枝上栖息着黄昏回巢的乌鸦的苍凉画面。在这幅画面中,作者选择了“枯藤”“老树”“昏鸦”这三个各自独立的意象,把它们并列在一起,采用白描手法,没有着力渲染,而给人留下了更多的想象空间。虽语言浅白,但不知不觉间,便已在深秋的背景下营造出一种冷寂孤清的意境。

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读