统编版历史八年级上册 第五单元从国共合作到国共对立过关训练课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级上册 第五单元从国共合作到国共对立过关训练课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 274.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-10-12 10:19:27 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第五单元过关训练

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 中共三大明确指出现阶段的使命是“以国民革命来解放被压迫的中国民族”;国民党一大时,孙中山亦强调“综观中国之现状,益知进行国民革命之不可懈”。据此可知( )

A. 国共双方存在合作的基础

B. 国共两党革命主张完全一致

C. 国民革命解放了中华民族

D. 国民革命发展势头非常迅猛

A

2. 早期的国民党是一个以少数的精英知识分子为主的集合体,其成员多是会党人士或海外华侨。直到1924年以后,国民党才发展为一个开放的、具有广泛政治动员能力的现代型政党。造成这一变化的原因是( )

A. 南京临时政府颁布改革措施

B. 新三民主义实际确立了三大政策

C. 中国政党政治已经发展成熟

D. 军阀混战下的政治环境较为宽松

B

3. 孙中山虽同意合作,但只同意党内合作,即共产党员以个人身份加入国民党。孙中山坚持这一态度是因为他认为国共两党在资历、力量和在人民中的影响都不可能相提并论,因此两党在合作中的地位也不应是平等的。材料有助于我们理解( )

A. 辛亥革命的不彻底性 B. 中共一大召开的意义

C. 国共合作破裂的原因 D. 八七会议举行的背景

C

【解析】1924年,国民党一大召开,标志着国共两党合作的正式建立。国共合作实行的是党内合作,即共产党员以个人身份加入国民党。这种合作的不平等性以及双方力量的不平衡性埋下了国共关系破裂的隐患,C选项符合题意;A、B选项与题干无关,排除;八七会议举行的背景是国民党右派叛变革命,国共合作破裂,排除D选项。因此,正确答案是C选项。

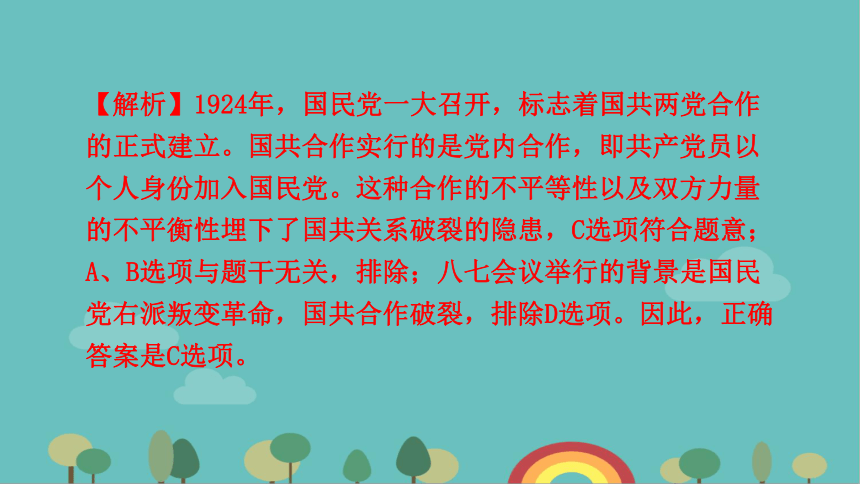

4. 题4表呈现了黄埔军校前四期学生的入学时间和毕业时间。按常规,初级军官教育需要三年左右的时间,但20世纪20年代黄埔军校学制却没有按常规进行。这反映了当时( )

C

黄埔军校第一期生 1924年5月入校,1926年11月毕业

黄埔军校第二期生 1924年8月入校,1925年9月毕业

黄埔军校第三期生 1925年1月入校,1926年1月毕业

黄埔军校第四期生 1926年1月入校,1926年10月毕业

题4表

A. 民族危机空前严重 B. 军队素质大幅提升

C. 革命形势蓬勃发展 D. 军官教育流于形式

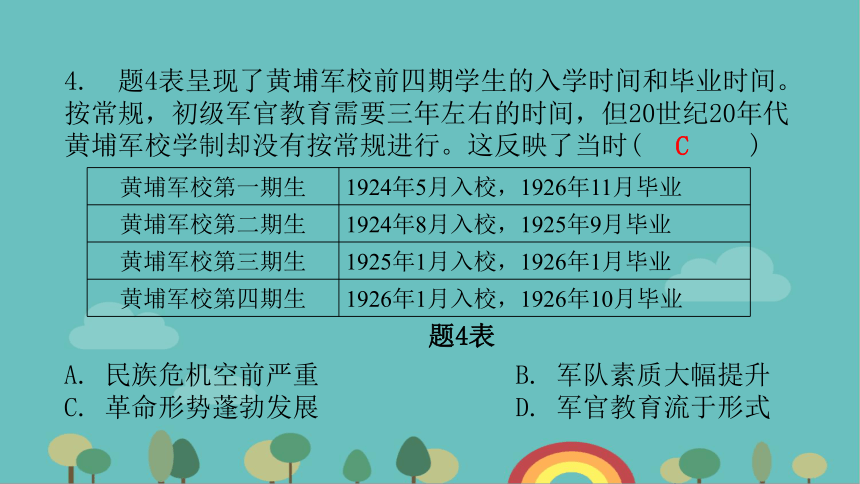

5. 题5图反映了1926年12月广东国民党员的职业构成情况。这一现象( )

A. 奠定了国民党改组的基础

B. 表明国民党已成农民党

C. 是国共合作推动下的结果

D. 说明土地革命成果显著

C

6. 1924年9月,吴佩孚登上美国《时代》周刊封面,封面下其中的一行小字说明为:“Biggest man in China”(中国最强者)。当时舆论都认为吴佩孚是最有可能统一中国的人,然而几年后他却败逃四川,逐渐淡出中国政治舞台。吴佩孚这一人生变化的背景是( )

A. 辛亥革命的发动 B. 北伐战争的开展

C. 南昌起义的爆发 D. 红军长征的胜利

B

7. 1923年6月,中共三大召开时,中国共产党全国党员共有420人。到1927年中共五大召开时,党员发展到57 967人。此外,中国共产党领导下的工农运动组织以及其他外围组织也在不断壮大。这说明国共第一次合作( )

A. 促使中国共产党掌握了革命领导权

B. 推动了北伐军的胜利进军

C. 增强了反帝反封建的革命力量

D. 掀起了土地革命的新高潮

C

8. 国民革命军采取集中兵力,各个击破的方针。他们首先向北洋军阀中实力较为薄弱的湖南、湖北进军,消灭吴佩孚军。再引兵东向,消灭孙传芳军,最后北上解决实力最雄厚的张作霖军。可见,北伐战争胜利进军是因为( )

A. 人民群众的积极配合 B. 国共两党的团结合作

C. 采取正确的战略战术 D. 南京国民政府的成立

C

9. 1927年8月,以宋庆龄为代表的国民党部分中央委员在《民国日报》上声明:“武汉与南京所谓党部政府,皆已成为新军阀之工具,曲解三民主义,毁弃三大政策,为总理之罪人,为国民革命之罪人。”宋庆龄等人发表这一声明的背景是( )

A. 中国在巴黎和会上外交失败

B. 全国工人大罢工失败

C. 国民政府推动北伐胜利进军

D. 国民党内反动集团叛变革命

D

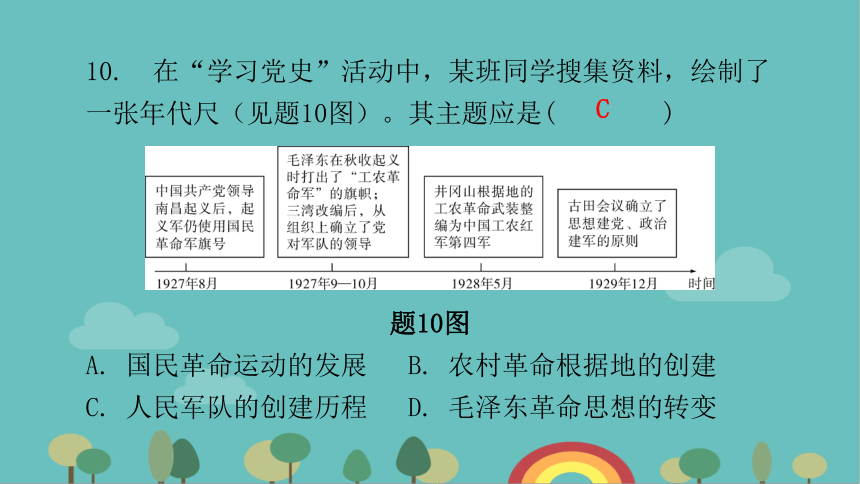

10. 在“学习党史”活动中,某班同学搜集资料,绘制了一张年代尺(见题10图)。其主题应是( )

题10图

A. 国民革命运动的发展 B. 农村革命根据地的创建

C. 人民军队的创建历程 D. 毛泽东革命思想的转变

C

11. 某学生在阅读《红星照耀中国》时,做了如题11表的读书笔记。根据表中事迹推测,这个人物是( )

B

章节 事迹

一个共产党员的由来 投身政治活动;参加中共一大;创建中国共产党第一个省支部;组织工人罢工;参与第一次国共合作;组织农民运动;参与建立苏维埃中央政府

题11表

A. 孙中山 B. 毛泽东

C. 周恩来 D. 蒋介石

12. 在八七会议上进行革命总结时,毛泽东“把国共两党合作比喻为共同建造一座房子”。他说:“我们虽然像新娘子一样扭扭捏捏地搬进了房子里,但始终没有当房子主人的决心。”这表明中国共产党在过去的革命中( )

A. 未能充分地发动广大农民 B. 没有坚持武装斗争

C. 忽视了革命领导权的问题 D. 没有做到独立自主

C

13. “山歌越唱越开怀,东山唱到西山来。湘赣边工农革命损失大,井冈山找对革命路径来。”民歌中的“井冈山找对革命路径”指的是( )

A. 开始创建农村革命根据地

B. 打出了“工农革命军”旗帜

C. 井冈山会师合编了红四军

D. 走上了俄国十月革命的道路

A

14. 1931年8月,一名国民党军官曾说:“他们的行军力和纪律实在很好。同时他们的组织很完善——乡有乡政府,村有村政府,区有区政府,故我们很不容易得到他们的行踪。……他们能得到百姓的帮助的缘故,因为民众都分了田地。……我们走够了路程,然而结果是没有打伤朱毛好多。”由此可见,国民党军队失利的原因在于( )

A. 红军采取了运动战术

B. 中华苏维埃共和国临时中央政府成立

C. 国民党军队士气低落

D. 中国共产党走上工农武装割据的道路

D

15. 1931年春,毛泽东在井冈山革命根据地制定出土地革命路线:“依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。”这一革命路线( )

A. 阻碍了私营工商业经济的发展

B. 得到所有农民的热情拥护

C. 适应了革命形势发展的需要

D. 改变了中国革命的性质

C

16. 歌谣《阿婆领到耕田证》生动地描绘了农民在得到土地证后如获至宝的心理:“阿婆苦了几十年,红军来到分到田。租契换上耕田证,土地还家喜连连……睡前仔细看一遍,三更半夜捻着边。做梦也在大声喊,万岁万岁毛委员。”从歌谣中可知( )

A. 该歌谣流行于国民革命时期

B. 土地革命赢得了农民的拥护

C. 孙中山平均地权设想已实现

D. 封建地主土地所有制被废除

B

17. 习近平曾说,古田是“我军政治工作奠基的地方,是新型人民军队定型的地方。……古田会议使我们这支军队实现了浴火重生、凤凰涅槃。从那儿以后,在党领导下,我军由小到大、由弱到强,不断从胜利走向胜利”。古田会议( )

A. 从组织上确立了中国共产党对军队的领导

B. 成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点

C. 确立了思想建党、政治建军的原则

D. 提出了“政权是由枪杆子中取得”的著名论断

C

18. 1933年,中华苏维埃共和国中央教育人民委员会要求各农村根据地的每个区、县均要建立读书班,各级政府要组织所有的工作人员进行强迫性识字,达到“普遍地能做报告,能看各种文件,最低限度也要能看标语和路条(通行凭证)”的标准。由此可知,当时的扫盲教育( )

A. 提高了农民的文化素质

B. 调动了民众的革命热情

C. 有利于土地革命的开展

D. 服务于革命斗争的需要

D

19. 1933年3月,蒋介石急电张学良,“明日恐不能起飞,而热(河)战紧急,兄须速往承德督战,不必待弟到(北)平,免误战机”。这一电文发出的背景可能是( )

A. 南昌起义爆发

B. 全力“围剿”红军

C. 辛亥革命发展

D. 北伐胜利进军

B

20. 1934年6月30日,中央苏区中央组织局及人民委员会通过《红色中华》报刊,发出了《关于粮食动员的紧急指示》,“24万担借谷运动”迅速开展起来。这反映出( )

A. 瑞金市区的粮食供应紧张

B. 中央红军对战略转移的筹备

C. 中央苏区商品交易的活跃

D. 土地革命激发农民生产热情

B

21. 在关键时刻,周恩来提出寻找合适中国革命实际需要的领袖这一重大问题。周恩来与博古有过一次长谈,大意是:我们党必须找一个熟悉农村革命的人当统帅;他和博古都是做具体业务的人,不适合做领袖、当统帅;毛泽东是一个很有智慧的帅才。以上情形最有可能发生在( )

A. 中共二大的前后 B. 中共三大召开时

C. 古田会议召开时 D. 遵义会议的前后

D

22. “过去我们就是由先生把着手学写字,从1921年党成立到1934年,我们就是吃了先生的亏……特别是1934年,使我们遭到了很大的损失。从那之后,我们就懂得要自己想问题。”毛泽东这段话意在强调( )

A. 共产国际应该对红军被迫战略转移负主要责任

B. 遵义会议只改变了中国共产党领导革命的方式

C. 马克思主义中国化是革命取得胜利的必由之路

D. 中国的革命与建设应排除所有外来因素的影响

C

【解析】根据题干并结合所学知识可知,在1935年遵义会议召开前,中国共产党的革命活动主要按照共产国际的指示和俄国革命的经验进行,而这一做法导致了红军第五次反“围剿”的失败以及长征初期的严重受挫。遵义会议纠正了博古等人在军事上和组织上“左”的错误,确立了毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。遵义会议是中国共产党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决自己的路线、方针和政策方面问题的会议。因此,正确答案是C选项。

23. 在红军征战藏区的过程中,各族人民支援红军的粮食约500万千克,牛、羊、马、猪等各类牲畜总数约20万头。这主要说明红军长征( )

A. 粉碎了敌人的重重“围剿”

B. 得到了各族人民的物质支持

C. 保存了党和红军的基干力量

D. 传播了革命必胜的坚定信念

B

24. 题24表为红军长征时期的四支部队“扩红”人数统计(注:这四支部队出发时总人数约20万)。“扩红”可以用于说明( )

B

部队 红一方 面军 红二方 面军 红四方 面军 红二十五军 总数

“扩红”人数 1.38万 1.6万 1.62万 左右 0.2万 4.8万左右

题24表

A. 长征使中国革命转危为安

B. 长征扩大了中国共产党的影响

C. 农民成为红军的主力军

D. 中国共产党找到了革命的正确道路

25. 在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。在大小战斗的间歇,在攻克的城镇上,红军都要召开群众大会,演出剧目,讲解他们的土地革命目标和抗日政策。由此可见,红军长征( )

A. 粉碎了反动统治 B. 挽救了民族危亡

C. 推动了国共合作 D. 播下了革命种子

D

26. 题26表内容主要反映了( )

B

(1)广大苏区人民努力发展生产,为中央红军补充了军需。

(2)陕甘边革命根据地的策应和配合。

(3)到贵州去和以陕北为落脚点,都是中共中央的理性选择。

题26表

A. 红军战略转移前的准备 B. 红军长征胜利的原因

C. 遵义会议召开意义重大 D. 农村革命根据地创建

27. 法国学者吉耶马说,长征“保证了整个中国共产主义运动的生存”。英国学者迪克·威尔逊也说,“长征保证了中国共产党的生存,也保证了中国共产党在斗争中取得最后胜利”。材料主要说明中国工农红军长征( )

A. 推动中国革命高潮的到来

B. 加速马克思主义的传播

C. 建立了工农武装割据政权

D. 促使中国革命转危为安

D

28. 美国作家哈里森说:“(长征)不是战役,也不是胜利,它是一曲人类求生的凯歌……是一次生死攸关、征途漫漫的撤退……它终为毛泽东和共产党赢得了中国。在本世纪没有哪一个事件如此地触发世界的想象。”这表明长征( )

A. 是中国新民主主义革命的开端

B. 改变了中国革命的性质

C. 翻开了中国革命的新篇章

D. 对世界局势产生了影响

C

29. 1936年6月,经过中国共产党的安排,美国记者斯诺到陕北采访。其稿件通过美国纽约的《太阳报》、上海的《大美晚报》等报刊传向世界。中国共产党此举意在( )

A. 为北伐胜利进军寻求外援

B. 借国际舆论来打击国民党

C. 提升中国在国际上的地位

D. 扩大红军长征的国际影响

D

30.英国学者迪克·威尔逊在《一九三五年长征:中国共产主义生存斗争的史诗》一书中强调:“长征已经在各大洲成为一种象征:人类只要有决心和毅力,就能达到自己的目的。”这一评价基于( )

A. 长征实现了中国共产党伟大的战略转移

B. 长征开辟了中国革命继往开来的光明道路

C. 长征保存了中国革命的基干力量

D. 英勇无畏的长征精神是世界人民的精神财富

D

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题12分,第33小题14分,共40分。

31. 在中国近代史上,国共两党既有合作,也有对抗。阅读材料,回答问题。

材料一 黄埔军校是按苏联红军经验进行建制的。由校总理、校长、党代表组成全校最高领导机构,直属于国民党中央执行委员会。孙中山自任军校总理,蒋介石担任校长,廖仲恺为党代表。孙中山创办黄埔军校的目的是想组建革命军,1924年10月和12月,以黄埔师生为骨干,组建了黄埔军校教导团第一、二团,孙中山称之为“新军”。黄埔军校建立党代表制度和政治制度,为国共两党培养了大量的新式军事干部,为国民革命军的组建奠定了基础。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料二 20世纪20年代的国民革命,在“打倒列强除军阀”的共同目标下,工人、农民、青年学生以及商人、妇女等各个阶层的广大民众都被动员起来。当时的国共两党,一个关注上层,一个关注下层;一个重视军事,一个重视民众。北伐战争的迅猛推进,时论认为“枪与笔联合起来,所以到处如入无人之境”。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 赵云霄烈士怀孕四个月时不幸被捕,生下孩子不久后英勇就义,时年23岁,牺牲前给女儿留下一封遗书。

启明我的小宝贝:

你是民国十八年正月初二日生的,但你的母亲在你才有一月有十几天的时候便与你永别了。……你生来不知生父是什么样,更不知生母是如何人!小宝宝你的母亲不能抚养你了……你的父母是个共产党员……我的宝宝,当我死的时候你还在牢中……小宝宝,你的母亲不能多说了。血泪而成。

你的母亲于长沙陆军监狱署

泪涕三月二十四日

(1)根据材料一并结合所学知识,概括黄埔军校能“培养大量的新式军事干部”的原因。(4分)

借鉴苏联红军经验;国共两党合作;黄埔军校创办目的明确;黄埔军校建立党代表制度和政治制度。

(2)根据材料二,归纳国民革命运动促进中国民族主义发展与深化的集中表现。(2分)结合所学知识,指出“北伐战争的迅猛推进”取得的重大成果。(2分)

反帝反封建(或:“打倒列强,除军阀”)成为人民的共同目标。基本推翻了北洋军阀的统治。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括赵云霄烈士被捕牺牲的历史背景。 (4分)

国民革命失败;国共合作破裂;国民党内反动集团叛变革命,大肆屠杀共产党人和工农群众。

32. 中国共产党成立后,在革命实践中不断走向成熟。阅读材料,回答问题。

材料一 国民党不仅在思想和政治上,而且在组织发展上也得到共产党的很大帮助……对共产党来说,在实行国共合作后也跨上了一个新的台阶……这一切并不是以削弱国民党为代价取得的,而是在国民革命运动中两党得到了共同发展。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二 大革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党人历经艰难探索出了革命新道路,但是在一段时间并没有被党中央认可和重视,反而遭到中央的点名批评。1930年6月9日召开的政治局会议上,主张城市中心论的李立三就点名批评了毛泽东。他说:“在全国军事会议中发现了妨碍红军发展的两种障碍:一是苏维埃区域的保守观念,一是红军狭隘的游击战略。最明显的是四军毛泽东同志,他有整个的路线,他的路线完全与中央不同。”

——摘编自刘宝东《从城市到乡村——中国特色革命道路的开辟及意义》

材料三 同城市相比,农村是落后的。但农村包围城市的道路却历史地成为中国民主革命走向胜利之路。这条道路最初虽然表现为失败后的退却,然而它包含着国情对于革命的制约,由此,它最终又成为一种自觉的选择。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一,指出这次国共合作对两党产生的共同影响。(2分)你由此得到什么启示 (2分)

两党得到了共同发展。合则两利。(言之有理即可)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在大革命失败后出现的不同革命主张,并分别说明各观点的依据。(6分)

毛泽东:农村包围城市,武装夺取政权。汲取南昌起义等失败教训;城市中敌人力量过于强大,农村里敌人力量相对薄弱;井冈山等农村革命根据地的成功实践。李立三:城市中心论。俄国城市暴动的成功经验;共产国际的指示;马列主义的经典论述。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出毛泽东为中国革命胜利作出的理论贡献。(2分)

提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明了方向。

(4)综合上述材料,概括中国共产党不断走向成熟的表现。(2分)

学会团结合作(或:建立革命统一战线);懂得了将马克思主义与中国国情相结合;勇于纠正自身错误。

33. 红军长征是人类历史上的壮举。阅读材料,回答问题。

材料一 1936年2月,董健吾受宋庆龄的派请,到达陕北瓦窑堡。他聆听了博古、林伯渠、王稼祥等人有关红军长征的战略决策和重要意义以及长征见闻和事迹的介绍,还得到不少珍贵的资料。后来他编写了《红军二万五千里西引记》一文,在国统区报纸上发表。该文从中央苏区第五次反“围剿”写起,介绍了红军决定实行战略转移的决策过程,叙述了红一方面军长征中经历的主要战斗、事件以及行军路线。随文还附有红一方面军长征路线图、红军第一军团“西引”中经过地点及里程一览表以及“毛泽东像”和“红军在江西所发建设公债券”图片。

——摘编自黎余《国统区对红军长征的报道》

材料二 中国共产党自参加共产国际后,对于共产国际的决议和共产国际代表的意见,往往照抄照搬。在红军被迫进行战略转移的过程中,共产国际派来的李德,因军事指挥上的错误,而在会议上遭遇批判,失去发号施令权。其直接结果是,中国共产党能够独立自主地根据实际情况决定自己的行动和主张。

——摘编自郑广瑾、方十可《中国工农红军长征记》

材料三

①油画 《飞夺泸定桥》:描绘了22名红军勇士冒着敌人火力,攀踏着悬空的铁锁链,奋勇向对岸冲去的场景。 ②报刊 《救国时报》:1935年中国共产党在巴黎创办,发表了《雪山草地行军记》等文章,积极宣传长征,介绍长征情况。 ③档案

《遵义会议文献》:收录了会议决议,中央关于通报会议情况的电报、中央负责人关于会议的传达提纲等。

④回忆录 《红军长征记》:收录100篇长征亲历者的回忆文章,再现了长征路上勇往直前、百折不挠的精神。 ⑤电影 《长征》:剧情片,展现了中央红军从第五次反“围剿”至长征胜利的历程。 ⑥专著

《红星照耀中国》:美国记者斯诺实地考察中国西北革命根据地、收集长征一手资料后所作,被译成多国文字。

题33表

(1)根据材料一,概述《红军二万五千里西引记》对于红军长征的介绍。(2分)你认为该报道是否具备较高史料价值 简要说明理由。(3分)

该文全面、翔实地介绍了红军长征的情况。具备;因为该报道是在作者亲自采访了红军长征亲历者并获得不少珍贵的第一手史料的基础上写就的,因此具备了较高的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出早期中国共产党对共产国际的态度。(2分)这一态度在哪次会议后得到了改变?(2分)

照抄照搬,言听计从。遵义会议。

(3)仿照示例,从下表中选择一个研究主题,再从材料三中选择一则与之相对应的材料,并指出选择该材料的理由。(5分)

研究主题1 研究主题2 研究主题3

长征的重要转折 长征的革命精神 长征的海外传播

【示例】

研究主题:长征的重要转折

选择材料:③

理由:档案中遵义会议的决议内容和中央的相关文件,证实了遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

研究主题:长征的革命精神

选择材料:④

理由:回忆录《红军长征记》收录了100篇长征亲历者的回忆文章,再现了长征路上勇往直前、百折不挠的精神,能让读者深切体会到长征的革命精神。

研究主题:长征的海外传播

选择材料:②

理由:报刊《救国时报》是1935年中国共产党在巴黎创办的,该报积极宣传长征,向国际社会介绍了长征情况,促进了国际社会对红军长征的了解。

谢 谢

第五单元过关训练

一、选择题:本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 中共三大明确指出现阶段的使命是“以国民革命来解放被压迫的中国民族”;国民党一大时,孙中山亦强调“综观中国之现状,益知进行国民革命之不可懈”。据此可知( )

A. 国共双方存在合作的基础

B. 国共两党革命主张完全一致

C. 国民革命解放了中华民族

D. 国民革命发展势头非常迅猛

A

2. 早期的国民党是一个以少数的精英知识分子为主的集合体,其成员多是会党人士或海外华侨。直到1924年以后,国民党才发展为一个开放的、具有广泛政治动员能力的现代型政党。造成这一变化的原因是( )

A. 南京临时政府颁布改革措施

B. 新三民主义实际确立了三大政策

C. 中国政党政治已经发展成熟

D. 军阀混战下的政治环境较为宽松

B

3. 孙中山虽同意合作,但只同意党内合作,即共产党员以个人身份加入国民党。孙中山坚持这一态度是因为他认为国共两党在资历、力量和在人民中的影响都不可能相提并论,因此两党在合作中的地位也不应是平等的。材料有助于我们理解( )

A. 辛亥革命的不彻底性 B. 中共一大召开的意义

C. 国共合作破裂的原因 D. 八七会议举行的背景

C

【解析】1924年,国民党一大召开,标志着国共两党合作的正式建立。国共合作实行的是党内合作,即共产党员以个人身份加入国民党。这种合作的不平等性以及双方力量的不平衡性埋下了国共关系破裂的隐患,C选项符合题意;A、B选项与题干无关,排除;八七会议举行的背景是国民党右派叛变革命,国共合作破裂,排除D选项。因此,正确答案是C选项。

4. 题4表呈现了黄埔军校前四期学生的入学时间和毕业时间。按常规,初级军官教育需要三年左右的时间,但20世纪20年代黄埔军校学制却没有按常规进行。这反映了当时( )

C

黄埔军校第一期生 1924年5月入校,1926年11月毕业

黄埔军校第二期生 1924年8月入校,1925年9月毕业

黄埔军校第三期生 1925年1月入校,1926年1月毕业

黄埔军校第四期生 1926年1月入校,1926年10月毕业

题4表

A. 民族危机空前严重 B. 军队素质大幅提升

C. 革命形势蓬勃发展 D. 军官教育流于形式

5. 题5图反映了1926年12月广东国民党员的职业构成情况。这一现象( )

A. 奠定了国民党改组的基础

B. 表明国民党已成农民党

C. 是国共合作推动下的结果

D. 说明土地革命成果显著

C

6. 1924年9月,吴佩孚登上美国《时代》周刊封面,封面下其中的一行小字说明为:“Biggest man in China”(中国最强者)。当时舆论都认为吴佩孚是最有可能统一中国的人,然而几年后他却败逃四川,逐渐淡出中国政治舞台。吴佩孚这一人生变化的背景是( )

A. 辛亥革命的发动 B. 北伐战争的开展

C. 南昌起义的爆发 D. 红军长征的胜利

B

7. 1923年6月,中共三大召开时,中国共产党全国党员共有420人。到1927年中共五大召开时,党员发展到57 967人。此外,中国共产党领导下的工农运动组织以及其他外围组织也在不断壮大。这说明国共第一次合作( )

A. 促使中国共产党掌握了革命领导权

B. 推动了北伐军的胜利进军

C. 增强了反帝反封建的革命力量

D. 掀起了土地革命的新高潮

C

8. 国民革命军采取集中兵力,各个击破的方针。他们首先向北洋军阀中实力较为薄弱的湖南、湖北进军,消灭吴佩孚军。再引兵东向,消灭孙传芳军,最后北上解决实力最雄厚的张作霖军。可见,北伐战争胜利进军是因为( )

A. 人民群众的积极配合 B. 国共两党的团结合作

C. 采取正确的战略战术 D. 南京国民政府的成立

C

9. 1927年8月,以宋庆龄为代表的国民党部分中央委员在《民国日报》上声明:“武汉与南京所谓党部政府,皆已成为新军阀之工具,曲解三民主义,毁弃三大政策,为总理之罪人,为国民革命之罪人。”宋庆龄等人发表这一声明的背景是( )

A. 中国在巴黎和会上外交失败

B. 全国工人大罢工失败

C. 国民政府推动北伐胜利进军

D. 国民党内反动集团叛变革命

D

10. 在“学习党史”活动中,某班同学搜集资料,绘制了一张年代尺(见题10图)。其主题应是( )

题10图

A. 国民革命运动的发展 B. 农村革命根据地的创建

C. 人民军队的创建历程 D. 毛泽东革命思想的转变

C

11. 某学生在阅读《红星照耀中国》时,做了如题11表的读书笔记。根据表中事迹推测,这个人物是( )

B

章节 事迹

一个共产党员的由来 投身政治活动;参加中共一大;创建中国共产党第一个省支部;组织工人罢工;参与第一次国共合作;组织农民运动;参与建立苏维埃中央政府

题11表

A. 孙中山 B. 毛泽东

C. 周恩来 D. 蒋介石

12. 在八七会议上进行革命总结时,毛泽东“把国共两党合作比喻为共同建造一座房子”。他说:“我们虽然像新娘子一样扭扭捏捏地搬进了房子里,但始终没有当房子主人的决心。”这表明中国共产党在过去的革命中( )

A. 未能充分地发动广大农民 B. 没有坚持武装斗争

C. 忽视了革命领导权的问题 D. 没有做到独立自主

C

13. “山歌越唱越开怀,东山唱到西山来。湘赣边工农革命损失大,井冈山找对革命路径来。”民歌中的“井冈山找对革命路径”指的是( )

A. 开始创建农村革命根据地

B. 打出了“工农革命军”旗帜

C. 井冈山会师合编了红四军

D. 走上了俄国十月革命的道路

A

14. 1931年8月,一名国民党军官曾说:“他们的行军力和纪律实在很好。同时他们的组织很完善——乡有乡政府,村有村政府,区有区政府,故我们很不容易得到他们的行踪。……他们能得到百姓的帮助的缘故,因为民众都分了田地。……我们走够了路程,然而结果是没有打伤朱毛好多。”由此可见,国民党军队失利的原因在于( )

A. 红军采取了运动战术

B. 中华苏维埃共和国临时中央政府成立

C. 国民党军队士气低落

D. 中国共产党走上工农武装割据的道路

D

15. 1931年春,毛泽东在井冈山革命根据地制定出土地革命路线:“依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主阶级,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。”这一革命路线( )

A. 阻碍了私营工商业经济的发展

B. 得到所有农民的热情拥护

C. 适应了革命形势发展的需要

D. 改变了中国革命的性质

C

16. 歌谣《阿婆领到耕田证》生动地描绘了农民在得到土地证后如获至宝的心理:“阿婆苦了几十年,红军来到分到田。租契换上耕田证,土地还家喜连连……睡前仔细看一遍,三更半夜捻着边。做梦也在大声喊,万岁万岁毛委员。”从歌谣中可知( )

A. 该歌谣流行于国民革命时期

B. 土地革命赢得了农民的拥护

C. 孙中山平均地权设想已实现

D. 封建地主土地所有制被废除

B

17. 习近平曾说,古田是“我军政治工作奠基的地方,是新型人民军队定型的地方。……古田会议使我们这支军队实现了浴火重生、凤凰涅槃。从那儿以后,在党领导下,我军由小到大、由弱到强,不断从胜利走向胜利”。古田会议( )

A. 从组织上确立了中国共产党对军队的领导

B. 成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点

C. 确立了思想建党、政治建军的原则

D. 提出了“政权是由枪杆子中取得”的著名论断

C

18. 1933年,中华苏维埃共和国中央教育人民委员会要求各农村根据地的每个区、县均要建立读书班,各级政府要组织所有的工作人员进行强迫性识字,达到“普遍地能做报告,能看各种文件,最低限度也要能看标语和路条(通行凭证)”的标准。由此可知,当时的扫盲教育( )

A. 提高了农民的文化素质

B. 调动了民众的革命热情

C. 有利于土地革命的开展

D. 服务于革命斗争的需要

D

19. 1933年3月,蒋介石急电张学良,“明日恐不能起飞,而热(河)战紧急,兄须速往承德督战,不必待弟到(北)平,免误战机”。这一电文发出的背景可能是( )

A. 南昌起义爆发

B. 全力“围剿”红军

C. 辛亥革命发展

D. 北伐胜利进军

B

20. 1934年6月30日,中央苏区中央组织局及人民委员会通过《红色中华》报刊,发出了《关于粮食动员的紧急指示》,“24万担借谷运动”迅速开展起来。这反映出( )

A. 瑞金市区的粮食供应紧张

B. 中央红军对战略转移的筹备

C. 中央苏区商品交易的活跃

D. 土地革命激发农民生产热情

B

21. 在关键时刻,周恩来提出寻找合适中国革命实际需要的领袖这一重大问题。周恩来与博古有过一次长谈,大意是:我们党必须找一个熟悉农村革命的人当统帅;他和博古都是做具体业务的人,不适合做领袖、当统帅;毛泽东是一个很有智慧的帅才。以上情形最有可能发生在( )

A. 中共二大的前后 B. 中共三大召开时

C. 古田会议召开时 D. 遵义会议的前后

D

22. “过去我们就是由先生把着手学写字,从1921年党成立到1934年,我们就是吃了先生的亏……特别是1934年,使我们遭到了很大的损失。从那之后,我们就懂得要自己想问题。”毛泽东这段话意在强调( )

A. 共产国际应该对红军被迫战略转移负主要责任

B. 遵义会议只改变了中国共产党领导革命的方式

C. 马克思主义中国化是革命取得胜利的必由之路

D. 中国的革命与建设应排除所有外来因素的影响

C

【解析】根据题干并结合所学知识可知,在1935年遵义会议召开前,中国共产党的革命活动主要按照共产国际的指示和俄国革命的经验进行,而这一做法导致了红军第五次反“围剿”的失败以及长征初期的严重受挫。遵义会议纠正了博古等人在军事上和组织上“左”的错误,确立了毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。遵义会议是中国共产党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决自己的路线、方针和政策方面问题的会议。因此,正确答案是C选项。

23. 在红军征战藏区的过程中,各族人民支援红军的粮食约500万千克,牛、羊、马、猪等各类牲畜总数约20万头。这主要说明红军长征( )

A. 粉碎了敌人的重重“围剿”

B. 得到了各族人民的物质支持

C. 保存了党和红军的基干力量

D. 传播了革命必胜的坚定信念

B

24. 题24表为红军长征时期的四支部队“扩红”人数统计(注:这四支部队出发时总人数约20万)。“扩红”可以用于说明( )

B

部队 红一方 面军 红二方 面军 红四方 面军 红二十五军 总数

“扩红”人数 1.38万 1.6万 1.62万 左右 0.2万 4.8万左右

题24表

A. 长征使中国革命转危为安

B. 长征扩大了中国共产党的影响

C. 农民成为红军的主力军

D. 中国共产党找到了革命的正确道路

25. 在某种意义上讲,这次大迁移是历史上最大的一次流动的武装宣传。在大小战斗的间歇,在攻克的城镇上,红军都要召开群众大会,演出剧目,讲解他们的土地革命目标和抗日政策。由此可见,红军长征( )

A. 粉碎了反动统治 B. 挽救了民族危亡

C. 推动了国共合作 D. 播下了革命种子

D

26. 题26表内容主要反映了( )

B

(1)广大苏区人民努力发展生产,为中央红军补充了军需。

(2)陕甘边革命根据地的策应和配合。

(3)到贵州去和以陕北为落脚点,都是中共中央的理性选择。

题26表

A. 红军战略转移前的准备 B. 红军长征胜利的原因

C. 遵义会议召开意义重大 D. 农村革命根据地创建

27. 法国学者吉耶马说,长征“保证了整个中国共产主义运动的生存”。英国学者迪克·威尔逊也说,“长征保证了中国共产党的生存,也保证了中国共产党在斗争中取得最后胜利”。材料主要说明中国工农红军长征( )

A. 推动中国革命高潮的到来

B. 加速马克思主义的传播

C. 建立了工农武装割据政权

D. 促使中国革命转危为安

D

28. 美国作家哈里森说:“(长征)不是战役,也不是胜利,它是一曲人类求生的凯歌……是一次生死攸关、征途漫漫的撤退……它终为毛泽东和共产党赢得了中国。在本世纪没有哪一个事件如此地触发世界的想象。”这表明长征( )

A. 是中国新民主主义革命的开端

B. 改变了中国革命的性质

C. 翻开了中国革命的新篇章

D. 对世界局势产生了影响

C

29. 1936年6月,经过中国共产党的安排,美国记者斯诺到陕北采访。其稿件通过美国纽约的《太阳报》、上海的《大美晚报》等报刊传向世界。中国共产党此举意在( )

A. 为北伐胜利进军寻求外援

B. 借国际舆论来打击国民党

C. 提升中国在国际上的地位

D. 扩大红军长征的国际影响

D

30.英国学者迪克·威尔逊在《一九三五年长征:中国共产主义生存斗争的史诗》一书中强调:“长征已经在各大洲成为一种象征:人类只要有决心和毅力,就能达到自己的目的。”这一评价基于( )

A. 长征实现了中国共产党伟大的战略转移

B. 长征开辟了中国革命继往开来的光明道路

C. 长征保存了中国革命的基干力量

D. 英勇无畏的长征精神是世界人民的精神财富

D

二、非选择题:本大题共3小题,第31小题14分,第32小题12分,第33小题14分,共40分。

31. 在中国近代史上,国共两党既有合作,也有对抗。阅读材料,回答问题。

材料一 黄埔军校是按苏联红军经验进行建制的。由校总理、校长、党代表组成全校最高领导机构,直属于国民党中央执行委员会。孙中山自任军校总理,蒋介石担任校长,廖仲恺为党代表。孙中山创办黄埔军校的目的是想组建革命军,1924年10月和12月,以黄埔师生为骨干,组建了黄埔军校教导团第一、二团,孙中山称之为“新军”。黄埔军校建立党代表制度和政治制度,为国共两党培养了大量的新式军事干部,为国民革命军的组建奠定了基础。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料二 20世纪20年代的国民革命,在“打倒列强除军阀”的共同目标下,工人、农民、青年学生以及商人、妇女等各个阶层的广大民众都被动员起来。当时的国共两党,一个关注上层,一个关注下层;一个重视军事,一个重视民众。北伐战争的迅猛推进,时论认为“枪与笔联合起来,所以到处如入无人之境”。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料三 赵云霄烈士怀孕四个月时不幸被捕,生下孩子不久后英勇就义,时年23岁,牺牲前给女儿留下一封遗书。

启明我的小宝贝:

你是民国十八年正月初二日生的,但你的母亲在你才有一月有十几天的时候便与你永别了。……你生来不知生父是什么样,更不知生母是如何人!小宝宝你的母亲不能抚养你了……你的父母是个共产党员……我的宝宝,当我死的时候你还在牢中……小宝宝,你的母亲不能多说了。血泪而成。

你的母亲于长沙陆军监狱署

泪涕三月二十四日

(1)根据材料一并结合所学知识,概括黄埔军校能“培养大量的新式军事干部”的原因。(4分)

借鉴苏联红军经验;国共两党合作;黄埔军校创办目的明确;黄埔军校建立党代表制度和政治制度。

(2)根据材料二,归纳国民革命运动促进中国民族主义发展与深化的集中表现。(2分)结合所学知识,指出“北伐战争的迅猛推进”取得的重大成果。(2分)

反帝反封建(或:“打倒列强,除军阀”)成为人民的共同目标。基本推翻了北洋军阀的统治。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括赵云霄烈士被捕牺牲的历史背景。 (4分)

国民革命失败;国共合作破裂;国民党内反动集团叛变革命,大肆屠杀共产党人和工农群众。

32. 中国共产党成立后,在革命实践中不断走向成熟。阅读材料,回答问题。

材料一 国民党不仅在思想和政治上,而且在组织发展上也得到共产党的很大帮助……对共产党来说,在实行国共合作后也跨上了一个新的台阶……这一切并不是以削弱国民党为代价取得的,而是在国民革命运动中两党得到了共同发展。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料二 大革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党人历经艰难探索出了革命新道路,但是在一段时间并没有被党中央认可和重视,反而遭到中央的点名批评。1930年6月9日召开的政治局会议上,主张城市中心论的李立三就点名批评了毛泽东。他说:“在全国军事会议中发现了妨碍红军发展的两种障碍:一是苏维埃区域的保守观念,一是红军狭隘的游击战略。最明显的是四军毛泽东同志,他有整个的路线,他的路线完全与中央不同。”

——摘编自刘宝东《从城市到乡村——中国特色革命道路的开辟及意义》

材料三 同城市相比,农村是落后的。但农村包围城市的道路却历史地成为中国民主革命走向胜利之路。这条道路最初虽然表现为失败后的退却,然而它包含着国情对于革命的制约,由此,它最终又成为一种自觉的选择。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一,指出这次国共合作对两党产生的共同影响。(2分)你由此得到什么启示 (2分)

两党得到了共同发展。合则两利。(言之有理即可)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在大革命失败后出现的不同革命主张,并分别说明各观点的依据。(6分)

毛泽东:农村包围城市,武装夺取政权。汲取南昌起义等失败教训;城市中敌人力量过于强大,农村里敌人力量相对薄弱;井冈山等农村革命根据地的成功实践。李立三:城市中心论。俄国城市暴动的成功经验;共产国际的指示;马列主义的经典论述。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出毛泽东为中国革命胜利作出的理论贡献。(2分)

提出“工农武装割据”思想,从理论上为中国革命的胜利指明了方向。

(4)综合上述材料,概括中国共产党不断走向成熟的表现。(2分)

学会团结合作(或:建立革命统一战线);懂得了将马克思主义与中国国情相结合;勇于纠正自身错误。

33. 红军长征是人类历史上的壮举。阅读材料,回答问题。

材料一 1936年2月,董健吾受宋庆龄的派请,到达陕北瓦窑堡。他聆听了博古、林伯渠、王稼祥等人有关红军长征的战略决策和重要意义以及长征见闻和事迹的介绍,还得到不少珍贵的资料。后来他编写了《红军二万五千里西引记》一文,在国统区报纸上发表。该文从中央苏区第五次反“围剿”写起,介绍了红军决定实行战略转移的决策过程,叙述了红一方面军长征中经历的主要战斗、事件以及行军路线。随文还附有红一方面军长征路线图、红军第一军团“西引”中经过地点及里程一览表以及“毛泽东像”和“红军在江西所发建设公债券”图片。

——摘编自黎余《国统区对红军长征的报道》

材料二 中国共产党自参加共产国际后,对于共产国际的决议和共产国际代表的意见,往往照抄照搬。在红军被迫进行战略转移的过程中,共产国际派来的李德,因军事指挥上的错误,而在会议上遭遇批判,失去发号施令权。其直接结果是,中国共产党能够独立自主地根据实际情况决定自己的行动和主张。

——摘编自郑广瑾、方十可《中国工农红军长征记》

材料三

①油画 《飞夺泸定桥》:描绘了22名红军勇士冒着敌人火力,攀踏着悬空的铁锁链,奋勇向对岸冲去的场景。 ②报刊 《救国时报》:1935年中国共产党在巴黎创办,发表了《雪山草地行军记》等文章,积极宣传长征,介绍长征情况。 ③档案

《遵义会议文献》:收录了会议决议,中央关于通报会议情况的电报、中央负责人关于会议的传达提纲等。

④回忆录 《红军长征记》:收录100篇长征亲历者的回忆文章,再现了长征路上勇往直前、百折不挠的精神。 ⑤电影 《长征》:剧情片,展现了中央红军从第五次反“围剿”至长征胜利的历程。 ⑥专著

《红星照耀中国》:美国记者斯诺实地考察中国西北革命根据地、收集长征一手资料后所作,被译成多国文字。

题33表

(1)根据材料一,概述《红军二万五千里西引记》对于红军长征的介绍。(2分)你认为该报道是否具备较高史料价值 简要说明理由。(3分)

该文全面、翔实地介绍了红军长征的情况。具备;因为该报道是在作者亲自采访了红军长征亲历者并获得不少珍贵的第一手史料的基础上写就的,因此具备了较高的史料价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出早期中国共产党对共产国际的态度。(2分)这一态度在哪次会议后得到了改变?(2分)

照抄照搬,言听计从。遵义会议。

(3)仿照示例,从下表中选择一个研究主题,再从材料三中选择一则与之相对应的材料,并指出选择该材料的理由。(5分)

研究主题1 研究主题2 研究主题3

长征的重要转折 长征的革命精神 长征的海外传播

【示例】

研究主题:长征的重要转折

选择材料:③

理由:档案中遵义会议的决议内容和中央的相关文件,证实了遵义会议是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。

研究主题:长征的革命精神

选择材料:④

理由:回忆录《红军长征记》收录了100篇长征亲历者的回忆文章,再现了长征路上勇往直前、百折不挠的精神,能让读者深切体会到长征的革命精神。

研究主题:长征的海外传播

选择材料:②

理由:报刊《救国时报》是1935年中国共产党在巴黎创办的,该报积极宣传长征,向国际社会介绍了长征情况,促进了国际社会对红军长征的了解。

谢 谢

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹