2022-2023学年高中语文统编版(2019)必修下册教案:第二单元6 哈姆莱特(节选)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年高中语文统编版(2019)必修下册教案:第二单元6 哈姆莱特(节选) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 136.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-12 12:16:04 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 第6课 哈姆莱特(节选)

教案

教学目标

1 .了解莎士比亚的生平及其剧作的相关知识。

2 .赏析戏剧冲突和戏剧语言,掌握品读人物的方法。

3 .正确认识哈姆莱特复仇的意义,感受哈姆莱特性格的悲剧性。

核心素养

语言建构与运用:了解戏剧的结构、表达、运用,培养学生建构语言和运用语言能力。

思维发展与提升:理解全剧故事情节并分析哈姆莱特的人物形象,了解事件并查阅资料,运用分析与思考、探究与联想等方法,把握规律,发展提升思维能力。

审美鉴赏与创造:学习本文运用的写作手法,学习把人物放在激烈的矛盾中去呈现,体会艺术的魅力,培养学生审美鉴赏能力和创造能力。

文化传承与理解:加深对戏剧的思考深度,探究本文的现实意义。培养学生增加文化自信,继承和发扬中华民族的优秀传统文化。

教学重难点

重点:1、分析人物形象,概括人物性格特点。

2、体会本文通过曲折故事情节和戏剧冲突来刻画典型人物形象的写作特点。

难点:1理解哈姆莱特性格的典型性、复杂性。

2 感受本剧的悲剧意蕴。

课前准备

1、指导学生完成预习

2、制作课件

教学过程

一、导入新课

前面两课我们对中国古典戏剧有了一个大概的了解,那么西方的戏剧艺术是什么样子的,如果表现的呢? 英国最著名的戏剧家、文学家是谁呢?我们一起来了解一下。

二、题目解读

《哈姆莱特》是莎士比亚最著名的四大悲剧之一。全剧共五幕二十场,《哈姆莱特》这部戏剧讲述的是青年王子哈姆莱特为父报仇,最后与仇人同归于尽的故事,表现了莎士比亚对文艺复兴运动的深刻反思以及对人的命运与前途的深切关注。

本课选自第三幕第一场,主要是讲国王和波洛涅斯决定利用奥菲利亚试探哈姆雷特,并躲在门后偷听,其中有一段哈姆莱特的经典独白,内涵丰富深刻,引人深思。

三、时代背景

十六、十七世纪之交是英国历史进程中的一个巨大转折,英国正处在封建制度向资本主义制度过渡时期,社会矛盾进一步激化。

莎士比亚的创作正是借助丹麦王子《哈姆雷特》的历史故事反映十六世纪末和十七世纪初的英国社会现实。当时的英国,如前所述,是一个“颠倒混乱的时代”,而《哈姆雷特》正是“这个时代的缩影”。剧中哈姆雷特与克劳狄斯的斗争,象征着新兴资产阶级人文主义者与反动的封建王权代表的斗争。通过这一斗争,作品反映了人文主义理想同英国黑暗的封建现实之间的矛盾,揭露了英国封建贵族地主阶级与新兴资产阶级之间为了争夺权力而进行的殊死较量,批判了王权与封建邪恶势力的罪恶行径。

四、作者介绍

威廉·莎士比亚(英语:William Shakespeare,1564年4月23日—1616年4月23日),是英国文学史上最杰出的戏剧家,也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家,人文主义文学的集大成者,以及全世界最卓越的文学家。

莎士比亚在埃文河畔斯特拉特福(Stratford)出生长大,18岁时与安.哈瑟维结婚,两人共生育了三个孩子:苏珊娜、双胞胎哈姆尼特和朱迪思。16世纪末到17世纪初的20多年期间莎士比亚在伦敦开始了成功的职业生涯,他不仅是演员、剧作家,还是宫内大臣剧团的合伙人之一,后来改名为国王剧团。1613年左右,莎士比亚退休回到埃文河畔斯特拉特福,3年后逝世。

1590年到1613年是莎士比亚的创作的黄金时代。他的早期剧本主要是喜剧和历史剧,在16世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。接下来1601到1608年他主要创作悲剧,莎士比亚崇尚高尚情操,常常描写牺牲与复仇,包括《奥赛罗》、《哈姆雷特》、《李尔王》和《麦克白》,被认为属于英语最佳范例。在他人生最后阶段,他开始创作悲喜剧,又称为传奇剧。

莎士比亚流传下来的作品包括37部戏剧、154首十四行诗、两首长叙事诗。他的戏剧有各种主要语言的译本,且表演次数远远超过其他所有戏剧家的作品。

文体知识

话剧

话剧指以对话方式为主的戏剧形式,于19世纪末20世纪初来到中国,是一门综合性艺术,剧本创作、导演、表演、舞美、灯光、评论缺一不可。话剧艺术具有如下几个基本特点:

第一,舞台性。古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的,舞台有各种样式,目的有二:一利演员表演剧情,一利观众从各个角度欣赏。

第二,直观性。话剧首先是通过演员的姿态、动作、对话、独白等表演,直接作用于观众的视觉和听觉;再用化妆、服饰等手段进行人物造型,使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征。

第三,综合性。话剧是一种综合性的艺术,其特点是在舞台上塑造具体艺术形象、向观众直接展现社会生活情景。

第四,对话性。话剧区别于其他剧种的特点是通过大量的舞台对话展现剧情、塑造人物和表达主题的。其中有人物独白,有观众对话,在特定的时间、空间内完成戏剧内容。

悲剧

悲剧就是以剧中主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨的结局构成基本内容的作品。它的主人公大都是人们理想、愿望的代表者,悲剧以悲惨的结局来揭示生活中的罪恶,从而激起观众的悲愤及崇敬之情,达到提高思想情操的目的。

类型:(1)英雄悲剧——它往往通过政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材,直接表现各派政治力量、不同阶级之间的正面冲突。

(2)家庭悲剧——表现家庭之间、家庭内部各种复杂的伦理关系及不同的人生价值观念、道德法则酿成的激烈的矛盾冲突及悲欢离合的爱情故事。

(3)命运悲剧——其表现的矛盾冲突贯穿整个人类社会生活,表达了人类对自由的向往和追求以及对理想社会的渴望,并力图认识、掌握、驾驭自然、社会及人类自身,体现着人类从必然王国走向自由王国的艰难历程。

五、学习字词

阿谀献媚(ē yú) 繁文缛节(rù) 嗜杀贪淫(shì)

舱(cānɡ) 揩干(kāi) 山鹬(yù)

国玺(xǐ) 忏悔(chàn) 嗣位(sì)

戕害(qiānɡ) 蟊贼(máo) 天谴(qiǎn)

恭聆(línɡ) 吮吸(shǔn) 昭告(zhāo)

棕榈(zōnɡ lǘ) 藩属(fān) 万恶不赦(shè)

战栗(lì) 禀赋(bǐnɡ) 辞藻(zǎo)

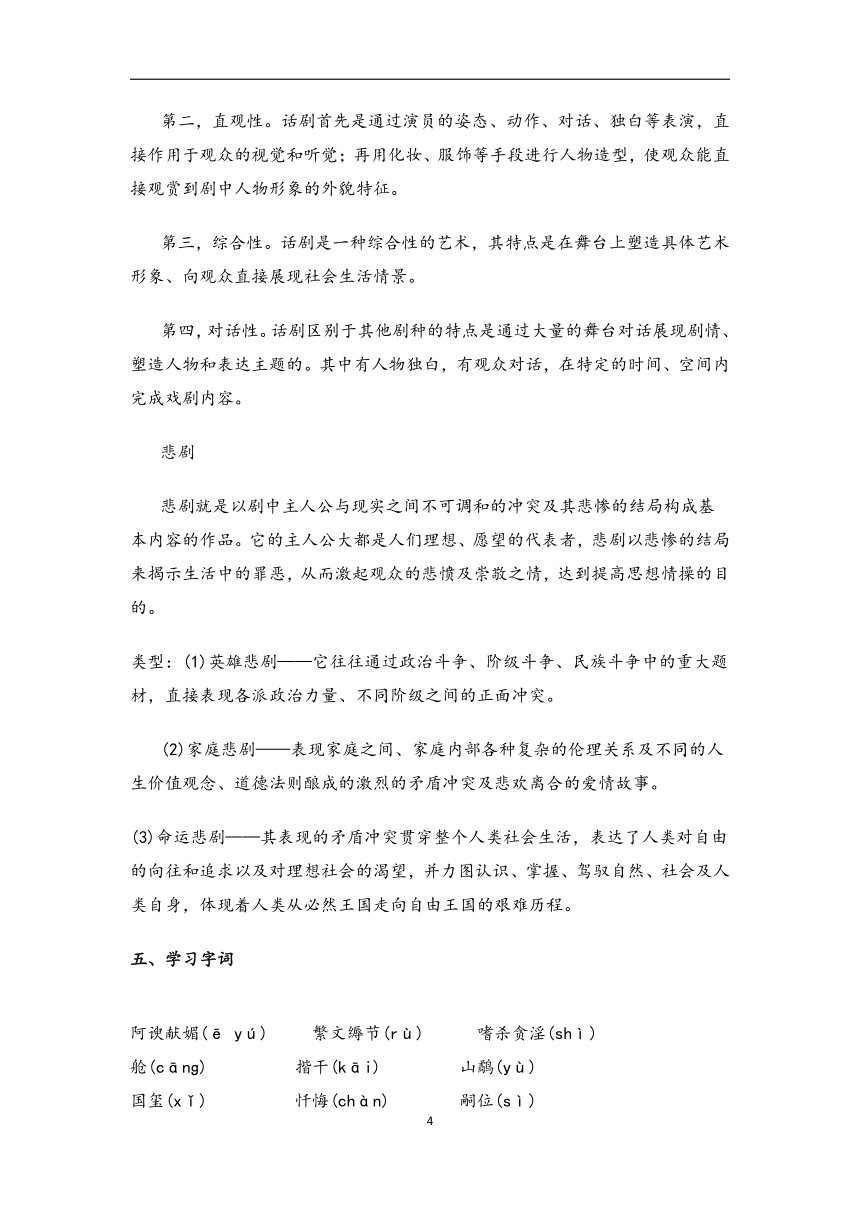

五、全文脉络

六、全文分析

1、剧中人物

哈姆莱特:王子

克劳狄斯:王子的叔父,弑君篡位者

乔特鲁德:王后

波洛涅斯:大臣

雷欧提斯:波洛涅斯之子

奥菲莉娅:波洛涅斯之女

霍拉旭:王子挚友

奥斯里克:大臣

罗森格兰兹:王子同学,背叛王子

吉尔登斯吞:王子同学,背叛王子

2、人物关系分析

王子哈姆莱特与国王克劳狄斯:是叔侄又是仇人;

哈姆莱特与王后乔特鲁德:是母子,又有着母嫁仇敌的隔阂;

哈姆莱特与奥菲利娅:是恋人,又有因误杀奥菲利娅的父亲所产生的不可化解的矛盾;

国王克劳狄斯与王后乔特鲁德:原为叔嫂后结为夫妻,但克劳狄斯有着毒杀乔鲁特亲夫和企图谋害其子的矛盾;

御前大臣波洛涅斯:既是国王克劳狄斯的帮凶,又是奥菲利娅的父亲。

奥菲利娅:既深爱着哈姆莱特,又与其有着杀父之仇,与波洛涅斯有着骨肉亲情。

雷欧提斯:既是哈姆莱特的好友,后又因与其有杀父害妹之仇而反目成仇。

3.从情节上分为三部分

第一部分(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)主要是国王与身边的侍臣及王后之间的对白。写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋商量要试探哈姆莱特是否因恋爱的苦恼而发疯。

第二部分(“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)主要是哈姆莱特与奥菲利娅的对白。写的是奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特。

第三部分(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)主要是国王与波洛涅斯的对白。写的是他们试探后的密谋。

七、中心思想

本课节选的这场戏主要表现奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通而产生误解之后的冲突,及哈姆莱特内心关心生存还是毁灭问题的矛盾。一方面作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。另一方面,又通过哈姆莱特的内心独白,揭示了他极其矛盾和痛苦。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思索。本文塑造了一个内向深沉、痛苦彷徨的、拥有复杂情感的典型人物形象。

八、写作特点

(1)在矛盾冲突中,塑造人物形象。

本文在内外两重的矛盾冲突中,在矛盾冲突的发展过程中,展示人物性格,塑造有血有肉的艺术形象。哈姆莱特与克劳狄斯的斗争,构成剧中主人公所处的外部冲突;与此同时,他还进行着激烈的内心矛盾冲突。二者相辅相成互相推进,使情节更具吸引力,人物形象鲜明。

(2)严密的结构,紧凑的节奏。

就戏剧结构而言,《哈姆莱特》组织严密,节奏紧凑。它从老国王鬼魂的显灵引起哈姆莱特对父亲的死因的怀疑开始写起,主要写哈姆莱特和现任国王、他的叔父克劳狄斯之间的斗争,中间穿插了一些过去的故事,诸如老国王的死、丹麦和挪威的战争、哈姆莱特的英明表现等等。这些穿插的故事使剧本从整体上看来并没有严格按照时间顺序将情节从头到尾展示出来,而是截取了事件发展过程中高潮即将来到的那一段。过去的事情和人物关系则用问题和内省的方式随着剧情的发展而逐步交代出来。

莎士比亚的所有悲剧,除了《哈姆莱特》采用锁闭式的结构之外,都是开放式结构,这显示了《哈姆莱特》在结构上的独特之处。在锁闭式的结构内,剧本的情节显现出多线交错的复杂态势。

总体上看,《哈姆莱特》是一个由谋杀而导致复仇的故事。复仇使剧本中充满着血腥的味道。穿插在谋杀和复仇之间的还有婚姻爱情故事。谋杀的残忍、复仇的血腥本来应该衬托出婚姻爱情的和谐美满,但事实上,《哈姆莱特》中的婚姻也好,爱情也好,都不那么纯洁美好。老国王和王后的婚姻貌似美满,但王后的被勾引使这种貌似美好的婚姻背后暗藏着杀机,克劳狄斯和王后的恋情应该说不乏真挚的成分,最终王后却因喝下克劳狄斯为哈姆莱特准备的毒酒而身亡。哈姆莱特和奥菲莉娅本来纯真美好的爱情,也成为克劳狄斯和波洛涅斯寻找哈姆莱特疯病起因的工具,而且在哈姆莱特装疯之后,奥菲莉娅真的发疯落水而死,美好的爱情落得个凄凉的下场。无论是谋杀、误杀、复仇,还是穿插其中的婚姻爱情,多线交错的情节最终都走向悲剧性结局。

(3)独白与旁白的充分发挥。

为了更好地塑造人物的形象,剧本充分发挥了独白或旁白的作用。每到剧情和人物性格发展的关键时刻,剧本都安排独白或旁白来表现主人公的思想矛盾,表现他的内心活动,把人物矛盾推向白热化。

九、思考探究

1.哈姆莱特具有怎样的性格特点?

提示:哈姆莱特是一个性格非常复杂的人物,他灵魂极其深刻,几乎人类所有的崇高都在他的身上放射过光芒,但人类的某些弱点他也一样拥有。他是一个忧郁的王子,沉默寡言、愁容满面,由此性格出发,他有时候悲观厌世,有时候又思虑过重,耽于幻想,有时候又精力充沛,勇敢坚强。在他的身上有着很多矛盾的因素,以至于对他的一些行为至今众说纷纭。托尔斯泰说:“要找到哈姆莱特行为和言辞的任何解释是毫无可能的,因此,要把他说成是任何性格也是毫无可能的。”这或许就是哈姆莱特的迷人之处。

2.文中提到雷欧提斯有什么作用?

提示:文中以他人之口为雷欧提斯的出场作铺垫,塑造了雷欧提斯的优秀青年的形象。而雷欧提斯的优秀对哈姆莱特也起到了烘托作用,两位青年相映生辉,又与下文两个优秀青年都死于阴谋的结局形成鲜明对比,更加突出了该剧的悲剧意味。

3. 哈姆莱特的独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?反映出他怎样的处境和精神状态?

提示:表现了哈姆莱特对两个问题的思考:一个是生死问题;一个是思想和行动的关系。哈姆莱特的处境很艰难,他已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这两个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争和彷徨痛苦的心情。

布置作业

“一千个读者就会有一千个哈姆莱特”,哈姆莱特是一个仁者见仁智者见智的人物形象。请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人。

课后训练

1.下列各句中加粗成语的使用,全都不正确的一项是( )

①在模拟法庭辩论环节,双方继续摇唇鼓舌,精彩对辩。而一旁参与直播的同学也热情高涨,不时插入一些现场点评。

②曾经身无长物的马云,经过自己的不断努力,创办了阿里巴巴,成为中国年轻一代创业者的楷模。

③冬天的夜晚伸手不见五指,冷风不断从四周灌进这间破屋子,他紧缩在屋角,全身不停地哆嗦着,噤若寒蝉。

④我很想嘲笑自己的不自量力;但我总不愿意放弃造梦的权利。我相信我可以拥有幸福的生活,能享受阳光的沐浴。

⑤凭着20年的刑侦工作经验,老杨对这起凶杀案洞若观火。

⑥无论是步行还是乘车离开,母亲总是目不斜视地看着我们走远,在我们回望时她依然站在原地。

A.①④⑥ B.②③⑥ C.①③⑥ D.②④⑤

2.下列句子中没有语病,表意明确的一项是( )

A.哈姆莱特目光敏锐,善于思考,一回国就识破了克劳狄斯的诡计,感觉到了理想与现实的悬殊相差很远。

B.哈姆莱特作为封建社会内部出现的受资产阶级人文主义影响的少数先进人物的代表,在与邪恶势力的斗争中献出了自己的生命。

C.莎士比亚是要讲述一个伟大的事业承担在一个不适宜承担的人身上,因而,《哈姆莱特》注定是一个悲剧。

D.课文节选部分中,哈姆莱特告诉了霍拉旭回国的真相,而克劳狄斯却步步紧逼。最终,哈姆莱特同意与雷欧提斯比武。

3.下列有关文学常识,表述错误的一项是( )

A.莎士比亚是文艺复兴时期欧洲最伟大的剧作家、诗人。他一共创作了154首十四行诗,其中《十四行诗集》最为著名。

B.莎士比亚的戏剧写作共分3个时期:历史剧和喜剧时期、悲剧时期、传奇剧时期。

C.《哈姆莱特》《奥赛罗》《罗密欧与朱丽叶》《麦克白》合称为莎士比亚的"四大悲剧"。

D.戏剧文学的两个重要内容是戏剧冲突和戏剧语言。

4.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

阅读经典须贯串三个原则。首先是人性原则,阅读经典的目的是① ,包括精神自我升华和灵魂自我觉醒等。圣贤不过就是人格更完善的人。其次是全面原则,阅读经典② ,如数理化、史地生等必要知识的学习都可以和读经典同时进行。再次是③ ,必须考虑不同年龄、不同阶段读经典方法的区别。对不同年龄、不同领域的人,在经典选择和阅读经典方式上有所分别。

5.阅读下面的文字,完成问题。

批评

丹尼尔·克尔曼

瓦根巴赫慢慢穿过一排排座椅之间的过道,找到自己的座位,从邻座的腿前挤过去,坐了下来。刚坐下就闭上了眼睛。这是他一向的习惯,这个习惯和半小时前呑下的镇静剂能帮助他克服恐惧感。

“对不起,”他的邻座放下报纸,开言道,“您是不是瓦根巴赫呀 ”这是个大胖子,蓄着黑胡子,眼镜片后面的黑眼珠瞪得老大。

“是。”

“啊。”这个男人继续看着自己的报纸。瓦根巴赫向窗外看,明亮的光线让他不舒服。

“我经常看到您,”邻座说,“在剧场里,还有电视上。那个节目,《音乐时代》,是您主持的吧 ”

“《音乐时刻》。”瓦根巴赫避开他的目光。他不想跟那男人谈天。他压恨儿就不想说话,更不想跟粉丝说话。

“啊,对,是《音乐时刻》。我大大经常看两个星期前我们还去看了《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》。真巧,是不是 ”

“您是,”瓦根巴赫问,“想要签名 ”口气很冲,似乎是有意的。他的手自然而然地伸向外套口袋,去掏签名照片。

“啊不,谢谢。不要。”

瓦根巴赫僵住了。

“您要知道,”那男人说,“我并不是粉丝 。”

“请恕我直言,”那男人说我觉得您在《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》里的表演太表面化了。您根本演不了这个角色,不是吗 有几次您索性演不下去了,大家都发现了。还有您的手势——干什么要那样胡乱挥舞 对不起!”

他又去看报纸了,舔舔嘴唇,翻看着。瓦根巴赫揉着眼睛,微咳了一声。声音很奇怪。

那男人抬起头:“对不起!我这样说很没有礼貌!”

“没事瓦根巴赫说,“每个人都有——这是他的权利——自己的看法,是不是 ”

那男人耸耸肩膀,又去看报纸。瓦根巴赫闭上了眼睛。 他感觉自己闭锁在温暖的黑暗中。

“太业余了,”那声音又说,“我是说两星期前的《华伦斯坦》。老天,您知道吗 您把他演成了一个小丑,您是怎么想的呀 还有您的出场……”

“怎么了 ”瓦根巴赫喊起来。他睁开了眼睛。那个出场是让他非常得意的,他排练了很久,也因此被交口称赞。

“没什么,”那男人说,“没什么。对不起。”他舔舔嘴唇, 翻看报纸。

“那个出场是我表现最好的一瞬间!不管您信不信!”

瓦根巴赫闭上了眼睛。他一动也不想动,他要装出睡熟的样子。他并不想跟人讨论,也不想与这个人吵架,他只想扛过这次飞行。恐惧感越来越强烈,他感到头晕。

“您不舒服吗 ”

“不……我很好!”瓦根巴赫转头去找空中小姐,想要一杯咖啡或是别的提神的东西。但是不知怎的空中小姐连个影儿也不见。

“您究竟为什么要主持《音乐时刻》那个节目呢 您挣的钱够多了呀。太多太多了,是不是 我的意思是,何必如此贪心,以声誉为代价,以……您知道您在那里面显得多么可笑吗 在那弱智的节目里。”

“嘿! ”瓦根巴赫叫道。

空中小姐站住了。

“ 一杯咖啡!”

“对不起,我们正在降落,我不能给您提供任何东西。”

“拜托,”瓦根巴赫说,“给我一杯咖啡吧!”

“对不起,这是规定。”

“您知道,”瓦根巴赫的声音是沙哑的,“我是谁吗 ”

“不知道。”她转身走了。

瓦根巴赫摸索着把安全带扣好。他感觉到飞机在下降,他看到窗下玩具般的景物越来越近,房屋在长高,显现出更复杂的形状,发动机的声音似乎更响了,一架直升机从他们下方飞过,飞机摇摆起来。恐惧感扼住了他的呼吸。飞机停住了,他知道自己还活着。他解开安全带,猛地站起身来。地面似乎在摇摆,他头晕得厉害。他的邻座抬头看他:他的胡子闪着湿润的光,他的头发乱糟糟的,他的眼睛又黑又圆。“请您,”邻座说,“请原谅!”

“什么 ”

“您知道吗,”他说,“我是因为害怕,我害怕坐飞机。真可怕。我不知道该怎么办,我……所以我有时……您能理解吗 其实我觉得您很不错,没那么差劲。比如在《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》里面。当然算不上有多好,不过 ……在第二幕里您的表演就不是那么讨厌!尽管……”

瓦根巴赫转过身,举起一只手。但是没有出租车停下。他觉得很热,他出了汗。

一辆出租车停下了。他拉开车门跳上去,说出了酒店的名字。酒店房间太小,也不舒服。他放下箱子,想了想,拿起了电话听筒。迟疑了几秒,他拨了号,凭记忆拨的,是他的助理的号码。

“喂,”他说,“是我。我到了。我的日程是怎样安排的 ”

他听了一分钟。对他说话的是一个兴奋的被电流扭曲的声音。

“好的,”他说,“我明白了。有个问题,我们能不能毁约 ”

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说多次提到男人“舔舔嘴唇,翻看报纸”以及瓦根巴赫“闭上了眼睛”等动作,这些描写展现了人物细微的心理变化。

B.瓦根巴赫“被交口称赞”的出场在这个男人眼中一无是处,可见瓦根巴赫的周围大都是赞美之音,突然的批评让他难以接受。

C.文中的“男人”因自身坐飞机的恐惧而不停地与瓦根巴赫交谈,甚至不惜污蔑与诋毁,表现了他的怯懦与卑鄙。

D.文中的“男人”对瓦根巴赫的表演艺术与价值追求的评判,在呼应文章的标题“批评”的同时也引发了我们对现实生活的思考。

(2)文中的瓦根巴赫是一个怎样的人 请结合文本内容简要分析。

(3)本篇小说的叙事以对话的形式展开,有怎样的作用 请结合文本内容简要分析。

答案以及解析

1.答案:C

解析:①摇唇鼓舌:用言辞进行煽动、游说或大发议论(含贬义)。不合语境。

②身无长物:除自身外,东西极少,形容十分贫穷。

③噤若寒 蝉:像寒秋的蝉不再鸣叫,形容不敢作声。不合语境。

④不自量力:不能正确估计自己的力量(多指做力不能及的事情)。

⑤洞若观火:看得清楚明白。

⑥目不斜视:眼晴不看旁边,形容专心致志的样子。不合语境。

2.答案:B

解析:A.重复赘余,“悬殊”与“相差很远”重复。C.成分残缺,在“身上”后加“的故事”。D.“哈姆莱特告诉了霍拉旭回国的真相”有歧义,可以改为“哈姆莱特将自己回国的真相告诉了霍拉旭”或“哈姆莱特向霍拉旭讲了自己回国的真相”。

3.答案:C

解析:《罗密欧与朱丽叶》应为《李尔王》。

4.答案:使人格更加完善;应与其他知识的学习相结合;阶段原则

解析:本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处.结合后文"圣贤不过就是人格更完善的人”可知,此处是强调阅读经典的目的是完善人格。②处,是对“全面原则”的阐释,再结合后文”如数理化、 史地生等必要知识的学习都可以和读经典同时进行”可知,此处是强调阅读经典应注意与其他知识的学习相结合。③处,应填写阅读经典的第三个原则.结合后文“不同年龄、不同阶段”可知,此处是强调阅读经典要考虑不同年龄、不同阶段读经典方法的区别.故应填”阶段原则”

5.答案:(1)C;

(2)①自负,傲慢。当邻座男人与他搭讪时,他首先认为对方是自己的粉丝,搭讪的目的是要签名,回答口气很冲;对于空姐没有给他拿咖啡,他认为报上自己的名字对方会破例。

②有较强的克制力。在乘坐飞机的整个过程中,他不愿意说话,即使对方喋喋不休地品评他的表演,他也只是用少量的语言回应。

③懂得反省,勇于改过。在经历了这次飞行之后,他反省自己的表演,最终对助理提出“毁约”的问题。

(3)①对话的形式简洁直接,描写生动传神,直接显示人物的性格特征,给读者以身临其境之感,使读者能够感受到两人交谈时的口吻、神态及心理等。

②突出矛盾冲突,使情节引人入胜。面对邻座男人喋喋不休的批评,瓦根巴赫一再沉默克制,让情节在紧张有序中向前发展。

③照应题目,突出主题。小说以“批评”为题,文中的对话内容大都是邻座男人对瓦根巴赫的表演艺术的批评之语,而结尾处以瓦根巴赫与助理的对话收束全篇,让人们看到那些在金钱与名利中穿梭的人内心的觉醒,深化小说主题。

解析:(1)“甚至不惜诬蔑与诋毁,表现了他的怯懦与卑鄙”理解有误,结合小说中空中小姐的表现以及结尾的对话可知,文中这个男人对瓦根巴赫的评价有很强的客观性,虽是出于恐惧而说的,但并不完全是“诬蔑与诋毁”,因此谈不上“怯懦与卑鄙”。

(2)可分别从瓦根巴赫与邻座男子、空中小姐、助理的交谈中总结其形象特点。邻座男子与其搭讪时,他以为是粉丝索要签名,这表现出他的自负;在乘坐飞机的整个过程中,面对邻座男子的肆意品评,瓦根巴赫仅用寥寥数语冋应,表现出他较强的克制力。在与空中小姐的交谈中索要咖啡,被拒绝时说“您知道”“我是谁吗”,表现了他的傲慢自负。在与助理的交谈中,询问“能不能毁约”,则表现出他的反省与勇于改过。

(3)解答此题,可从人物形象、情节结构、主题等方面分別概括。人物形象方面,对话是直接的语言描写,简洁传神,活灵活现,在具体情境中直接显示人物的性格特征。情节结构方面,直接呈现双方的矛盾冲突,使文章引人入胜;对话以批评为主,呼应标题“批评”,使文章结构更紧凑。小说主题方面,结尾处关于毁约的对话,表现了人物内心的觉醒,深化了小说主题。

2

教案

教学目标

1 .了解莎士比亚的生平及其剧作的相关知识。

2 .赏析戏剧冲突和戏剧语言,掌握品读人物的方法。

3 .正确认识哈姆莱特复仇的意义,感受哈姆莱特性格的悲剧性。

核心素养

语言建构与运用:了解戏剧的结构、表达、运用,培养学生建构语言和运用语言能力。

思维发展与提升:理解全剧故事情节并分析哈姆莱特的人物形象,了解事件并查阅资料,运用分析与思考、探究与联想等方法,把握规律,发展提升思维能力。

审美鉴赏与创造:学习本文运用的写作手法,学习把人物放在激烈的矛盾中去呈现,体会艺术的魅力,培养学生审美鉴赏能力和创造能力。

文化传承与理解:加深对戏剧的思考深度,探究本文的现实意义。培养学生增加文化自信,继承和发扬中华民族的优秀传统文化。

教学重难点

重点:1、分析人物形象,概括人物性格特点。

2、体会本文通过曲折故事情节和戏剧冲突来刻画典型人物形象的写作特点。

难点:1理解哈姆莱特性格的典型性、复杂性。

2 感受本剧的悲剧意蕴。

课前准备

1、指导学生完成预习

2、制作课件

教学过程

一、导入新课

前面两课我们对中国古典戏剧有了一个大概的了解,那么西方的戏剧艺术是什么样子的,如果表现的呢? 英国最著名的戏剧家、文学家是谁呢?我们一起来了解一下。

二、题目解读

《哈姆莱特》是莎士比亚最著名的四大悲剧之一。全剧共五幕二十场,《哈姆莱特》这部戏剧讲述的是青年王子哈姆莱特为父报仇,最后与仇人同归于尽的故事,表现了莎士比亚对文艺复兴运动的深刻反思以及对人的命运与前途的深切关注。

本课选自第三幕第一场,主要是讲国王和波洛涅斯决定利用奥菲利亚试探哈姆雷特,并躲在门后偷听,其中有一段哈姆莱特的经典独白,内涵丰富深刻,引人深思。

三、时代背景

十六、十七世纪之交是英国历史进程中的一个巨大转折,英国正处在封建制度向资本主义制度过渡时期,社会矛盾进一步激化。

莎士比亚的创作正是借助丹麦王子《哈姆雷特》的历史故事反映十六世纪末和十七世纪初的英国社会现实。当时的英国,如前所述,是一个“颠倒混乱的时代”,而《哈姆雷特》正是“这个时代的缩影”。剧中哈姆雷特与克劳狄斯的斗争,象征着新兴资产阶级人文主义者与反动的封建王权代表的斗争。通过这一斗争,作品反映了人文主义理想同英国黑暗的封建现实之间的矛盾,揭露了英国封建贵族地主阶级与新兴资产阶级之间为了争夺权力而进行的殊死较量,批判了王权与封建邪恶势力的罪恶行径。

四、作者介绍

威廉·莎士比亚(英语:William Shakespeare,1564年4月23日—1616年4月23日),是英国文学史上最杰出的戏剧家,也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家,人文主义文学的集大成者,以及全世界最卓越的文学家。

莎士比亚在埃文河畔斯特拉特福(Stratford)出生长大,18岁时与安.哈瑟维结婚,两人共生育了三个孩子:苏珊娜、双胞胎哈姆尼特和朱迪思。16世纪末到17世纪初的20多年期间莎士比亚在伦敦开始了成功的职业生涯,他不仅是演员、剧作家,还是宫内大臣剧团的合伙人之一,后来改名为国王剧团。1613年左右,莎士比亚退休回到埃文河畔斯特拉特福,3年后逝世。

1590年到1613年是莎士比亚的创作的黄金时代。他的早期剧本主要是喜剧和历史剧,在16世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。接下来1601到1608年他主要创作悲剧,莎士比亚崇尚高尚情操,常常描写牺牲与复仇,包括《奥赛罗》、《哈姆雷特》、《李尔王》和《麦克白》,被认为属于英语最佳范例。在他人生最后阶段,他开始创作悲喜剧,又称为传奇剧。

莎士比亚流传下来的作品包括37部戏剧、154首十四行诗、两首长叙事诗。他的戏剧有各种主要语言的译本,且表演次数远远超过其他所有戏剧家的作品。

文体知识

话剧

话剧指以对话方式为主的戏剧形式,于19世纪末20世纪初来到中国,是一门综合性艺术,剧本创作、导演、表演、舞美、灯光、评论缺一不可。话剧艺术具有如下几个基本特点:

第一,舞台性。古今中外的话剧演出都是借助于舞台完成的,舞台有各种样式,目的有二:一利演员表演剧情,一利观众从各个角度欣赏。

第二,直观性。话剧首先是通过演员的姿态、动作、对话、独白等表演,直接作用于观众的视觉和听觉;再用化妆、服饰等手段进行人物造型,使观众能直接观赏到剧中人物形象的外貌特征。

第三,综合性。话剧是一种综合性的艺术,其特点是在舞台上塑造具体艺术形象、向观众直接展现社会生活情景。

第四,对话性。话剧区别于其他剧种的特点是通过大量的舞台对话展现剧情、塑造人物和表达主题的。其中有人物独白,有观众对话,在特定的时间、空间内完成戏剧内容。

悲剧

悲剧就是以剧中主人公与现实之间不可调和的冲突及其悲惨的结局构成基本内容的作品。它的主人公大都是人们理想、愿望的代表者,悲剧以悲惨的结局来揭示生活中的罪恶,从而激起观众的悲愤及崇敬之情,达到提高思想情操的目的。

类型:(1)英雄悲剧——它往往通过政治斗争、阶级斗争、民族斗争中的重大题材,直接表现各派政治力量、不同阶级之间的正面冲突。

(2)家庭悲剧——表现家庭之间、家庭内部各种复杂的伦理关系及不同的人生价值观念、道德法则酿成的激烈的矛盾冲突及悲欢离合的爱情故事。

(3)命运悲剧——其表现的矛盾冲突贯穿整个人类社会生活,表达了人类对自由的向往和追求以及对理想社会的渴望,并力图认识、掌握、驾驭自然、社会及人类自身,体现着人类从必然王国走向自由王国的艰难历程。

五、学习字词

阿谀献媚(ē yú) 繁文缛节(rù) 嗜杀贪淫(shì)

舱(cānɡ) 揩干(kāi) 山鹬(yù)

国玺(xǐ) 忏悔(chàn) 嗣位(sì)

戕害(qiānɡ) 蟊贼(máo) 天谴(qiǎn)

恭聆(línɡ) 吮吸(shǔn) 昭告(zhāo)

棕榈(zōnɡ lǘ) 藩属(fān) 万恶不赦(shè)

战栗(lì) 禀赋(bǐnɡ) 辞藻(zǎo)

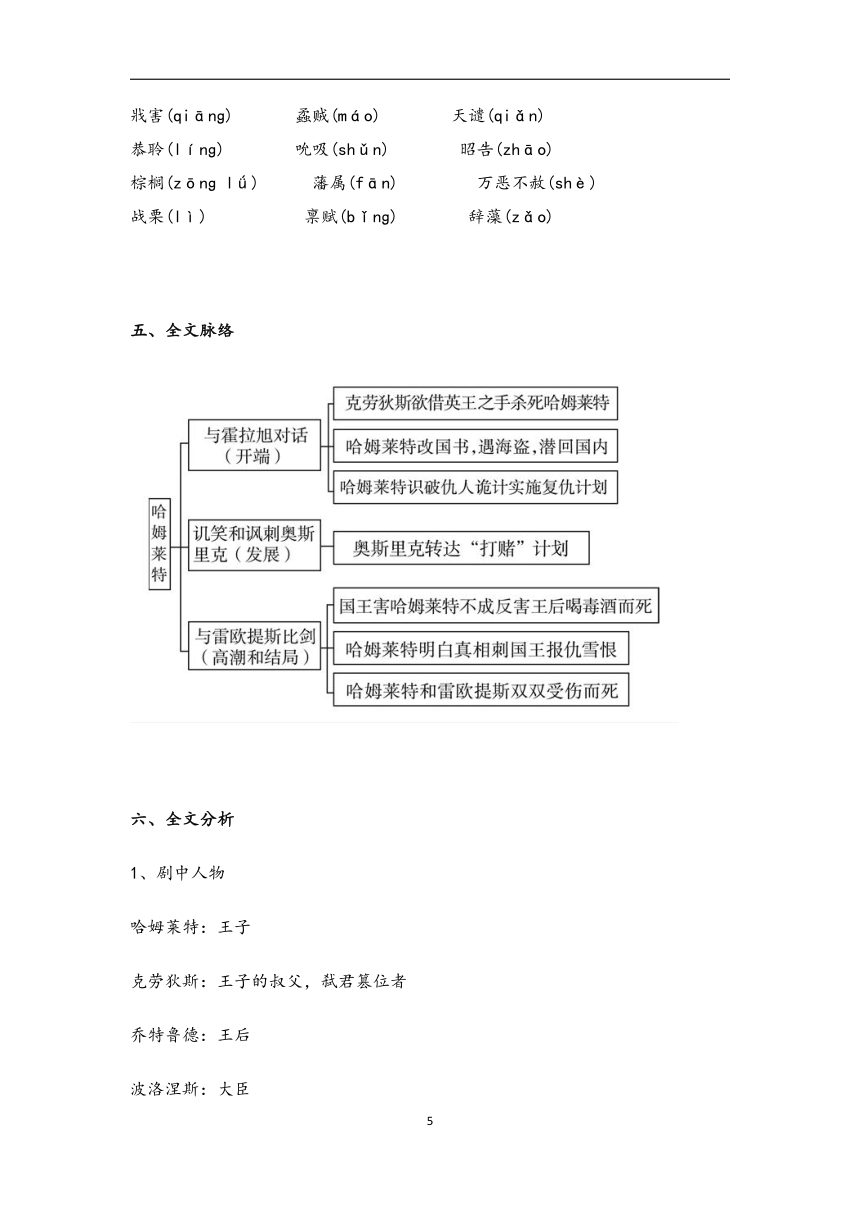

五、全文脉络

六、全文分析

1、剧中人物

哈姆莱特:王子

克劳狄斯:王子的叔父,弑君篡位者

乔特鲁德:王后

波洛涅斯:大臣

雷欧提斯:波洛涅斯之子

奥菲莉娅:波洛涅斯之女

霍拉旭:王子挚友

奥斯里克:大臣

罗森格兰兹:王子同学,背叛王子

吉尔登斯吞:王子同学,背叛王子

2、人物关系分析

王子哈姆莱特与国王克劳狄斯:是叔侄又是仇人;

哈姆莱特与王后乔特鲁德:是母子,又有着母嫁仇敌的隔阂;

哈姆莱特与奥菲利娅:是恋人,又有因误杀奥菲利娅的父亲所产生的不可化解的矛盾;

国王克劳狄斯与王后乔特鲁德:原为叔嫂后结为夫妻,但克劳狄斯有着毒杀乔鲁特亲夫和企图谋害其子的矛盾;

御前大臣波洛涅斯:既是国王克劳狄斯的帮凶,又是奥菲利娅的父亲。

奥菲利娅:既深爱着哈姆莱特,又与其有着杀父之仇,与波洛涅斯有着骨肉亲情。

雷欧提斯:既是哈姆莱特的好友,后又因与其有杀父害妹之仇而反目成仇。

3.从情节上分为三部分

第一部分(开头至“我听见他来了;我们退下吧,陛下”)主要是国王与身边的侍臣及王后之间的对白。写心怀鬼胎、惊疑不定的国王与侍臣密谋商量要试探哈姆莱特是否因恋爱的苦恼而发疯。

第二部分(“生存还是毁灭”至“谁料过去的繁华,变作今朝的泥土”)主要是哈姆莱特与奥菲利娅的对白。写的是奥菲利娅被狡猾的国王和父亲利用,前来试探装疯卖傻的哈姆莱特。

第三部分(“恋爱!他的精神错乱不像是为了恋爱!”至结束)主要是国王与波洛涅斯的对白。写的是他们试探后的密谋。

七、中心思想

本课节选的这场戏主要表现奥菲利娅与哈姆莱特之间因无法沟通而产生误解之后的冲突,及哈姆莱特内心关心生存还是毁灭问题的矛盾。一方面作者通过不知内情的奥菲利娅的伤心扼腕,表达了对哈姆莱特的赞美之情。另一方面,又通过哈姆莱特的内心独白,揭示了他极其矛盾和痛苦。从表面看来,冲突是在一对恋人之间展开的,但表现的却是对人生的思索。本文塑造了一个内向深沉、痛苦彷徨的、拥有复杂情感的典型人物形象。

八、写作特点

(1)在矛盾冲突中,塑造人物形象。

本文在内外两重的矛盾冲突中,在矛盾冲突的发展过程中,展示人物性格,塑造有血有肉的艺术形象。哈姆莱特与克劳狄斯的斗争,构成剧中主人公所处的外部冲突;与此同时,他还进行着激烈的内心矛盾冲突。二者相辅相成互相推进,使情节更具吸引力,人物形象鲜明。

(2)严密的结构,紧凑的节奏。

就戏剧结构而言,《哈姆莱特》组织严密,节奏紧凑。它从老国王鬼魂的显灵引起哈姆莱特对父亲的死因的怀疑开始写起,主要写哈姆莱特和现任国王、他的叔父克劳狄斯之间的斗争,中间穿插了一些过去的故事,诸如老国王的死、丹麦和挪威的战争、哈姆莱特的英明表现等等。这些穿插的故事使剧本从整体上看来并没有严格按照时间顺序将情节从头到尾展示出来,而是截取了事件发展过程中高潮即将来到的那一段。过去的事情和人物关系则用问题和内省的方式随着剧情的发展而逐步交代出来。

莎士比亚的所有悲剧,除了《哈姆莱特》采用锁闭式的结构之外,都是开放式结构,这显示了《哈姆莱特》在结构上的独特之处。在锁闭式的结构内,剧本的情节显现出多线交错的复杂态势。

总体上看,《哈姆莱特》是一个由谋杀而导致复仇的故事。复仇使剧本中充满着血腥的味道。穿插在谋杀和复仇之间的还有婚姻爱情故事。谋杀的残忍、复仇的血腥本来应该衬托出婚姻爱情的和谐美满,但事实上,《哈姆莱特》中的婚姻也好,爱情也好,都不那么纯洁美好。老国王和王后的婚姻貌似美满,但王后的被勾引使这种貌似美好的婚姻背后暗藏着杀机,克劳狄斯和王后的恋情应该说不乏真挚的成分,最终王后却因喝下克劳狄斯为哈姆莱特准备的毒酒而身亡。哈姆莱特和奥菲莉娅本来纯真美好的爱情,也成为克劳狄斯和波洛涅斯寻找哈姆莱特疯病起因的工具,而且在哈姆莱特装疯之后,奥菲莉娅真的发疯落水而死,美好的爱情落得个凄凉的下场。无论是谋杀、误杀、复仇,还是穿插其中的婚姻爱情,多线交错的情节最终都走向悲剧性结局。

(3)独白与旁白的充分发挥。

为了更好地塑造人物的形象,剧本充分发挥了独白或旁白的作用。每到剧情和人物性格发展的关键时刻,剧本都安排独白或旁白来表现主人公的思想矛盾,表现他的内心活动,把人物矛盾推向白热化。

九、思考探究

1.哈姆莱特具有怎样的性格特点?

提示:哈姆莱特是一个性格非常复杂的人物,他灵魂极其深刻,几乎人类所有的崇高都在他的身上放射过光芒,但人类的某些弱点他也一样拥有。他是一个忧郁的王子,沉默寡言、愁容满面,由此性格出发,他有时候悲观厌世,有时候又思虑过重,耽于幻想,有时候又精力充沛,勇敢坚强。在他的身上有着很多矛盾的因素,以至于对他的一些行为至今众说纷纭。托尔斯泰说:“要找到哈姆莱特行为和言辞的任何解释是毫无可能的,因此,要把他说成是任何性格也是毫无可能的。”这或许就是哈姆莱特的迷人之处。

2.文中提到雷欧提斯有什么作用?

提示:文中以他人之口为雷欧提斯的出场作铺垫,塑造了雷欧提斯的优秀青年的形象。而雷欧提斯的优秀对哈姆莱特也起到了烘托作用,两位青年相映生辉,又与下文两个优秀青年都死于阴谋的结局形成鲜明对比,更加突出了该剧的悲剧意味。

3. 哈姆莱特的独白表现了哈姆莱特对哪些问题的思考?反映出他怎样的处境和精神状态?

提示:表现了哈姆莱特对两个问题的思考:一个是生死问题;一个是思想和行动的关系。哈姆莱特的处境很艰难,他已经决定复仇,但他势单力薄,而且处于种种矛盾的漩涡之中,难以立即付诸行动,对这两个问题进行的思考,反映出他内心激烈的矛盾斗争和彷徨痛苦的心情。

布置作业

“一千个读者就会有一千个哈姆莱特”,哈姆莱特是一个仁者见仁智者见智的人物形象。请结合全剧,说说你心中的哈姆莱特是一个怎么样的人。

课后训练

1.下列各句中加粗成语的使用,全都不正确的一项是( )

①在模拟法庭辩论环节,双方继续摇唇鼓舌,精彩对辩。而一旁参与直播的同学也热情高涨,不时插入一些现场点评。

②曾经身无长物的马云,经过自己的不断努力,创办了阿里巴巴,成为中国年轻一代创业者的楷模。

③冬天的夜晚伸手不见五指,冷风不断从四周灌进这间破屋子,他紧缩在屋角,全身不停地哆嗦着,噤若寒蝉。

④我很想嘲笑自己的不自量力;但我总不愿意放弃造梦的权利。我相信我可以拥有幸福的生活,能享受阳光的沐浴。

⑤凭着20年的刑侦工作经验,老杨对这起凶杀案洞若观火。

⑥无论是步行还是乘车离开,母亲总是目不斜视地看着我们走远,在我们回望时她依然站在原地。

A.①④⑥ B.②③⑥ C.①③⑥ D.②④⑤

2.下列句子中没有语病,表意明确的一项是( )

A.哈姆莱特目光敏锐,善于思考,一回国就识破了克劳狄斯的诡计,感觉到了理想与现实的悬殊相差很远。

B.哈姆莱特作为封建社会内部出现的受资产阶级人文主义影响的少数先进人物的代表,在与邪恶势力的斗争中献出了自己的生命。

C.莎士比亚是要讲述一个伟大的事业承担在一个不适宜承担的人身上,因而,《哈姆莱特》注定是一个悲剧。

D.课文节选部分中,哈姆莱特告诉了霍拉旭回国的真相,而克劳狄斯却步步紧逼。最终,哈姆莱特同意与雷欧提斯比武。

3.下列有关文学常识,表述错误的一项是( )

A.莎士比亚是文艺复兴时期欧洲最伟大的剧作家、诗人。他一共创作了154首十四行诗,其中《十四行诗集》最为著名。

B.莎士比亚的戏剧写作共分3个时期:历史剧和喜剧时期、悲剧时期、传奇剧时期。

C.《哈姆莱特》《奥赛罗》《罗密欧与朱丽叶》《麦克白》合称为莎士比亚的"四大悲剧"。

D.戏剧文学的两个重要内容是戏剧冲突和戏剧语言。

4.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字。

阅读经典须贯串三个原则。首先是人性原则,阅读经典的目的是① ,包括精神自我升华和灵魂自我觉醒等。圣贤不过就是人格更完善的人。其次是全面原则,阅读经典② ,如数理化、史地生等必要知识的学习都可以和读经典同时进行。再次是③ ,必须考虑不同年龄、不同阶段读经典方法的区别。对不同年龄、不同领域的人,在经典选择和阅读经典方式上有所分别。

5.阅读下面的文字,完成问题。

批评

丹尼尔·克尔曼

瓦根巴赫慢慢穿过一排排座椅之间的过道,找到自己的座位,从邻座的腿前挤过去,坐了下来。刚坐下就闭上了眼睛。这是他一向的习惯,这个习惯和半小时前呑下的镇静剂能帮助他克服恐惧感。

“对不起,”他的邻座放下报纸,开言道,“您是不是瓦根巴赫呀 ”这是个大胖子,蓄着黑胡子,眼镜片后面的黑眼珠瞪得老大。

“是。”

“啊。”这个男人继续看着自己的报纸。瓦根巴赫向窗外看,明亮的光线让他不舒服。

“我经常看到您,”邻座说,“在剧场里,还有电视上。那个节目,《音乐时代》,是您主持的吧 ”

“《音乐时刻》。”瓦根巴赫避开他的目光。他不想跟那男人谈天。他压恨儿就不想说话,更不想跟粉丝说话。

“啊,对,是《音乐时刻》。我大大经常看两个星期前我们还去看了《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》。真巧,是不是 ”

“您是,”瓦根巴赫问,“想要签名 ”口气很冲,似乎是有意的。他的手自然而然地伸向外套口袋,去掏签名照片。

“啊不,谢谢。不要。”

瓦根巴赫僵住了。

“您要知道,”那男人说,“我并不是粉丝 。”

“请恕我直言,”那男人说我觉得您在《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》里的表演太表面化了。您根本演不了这个角色,不是吗 有几次您索性演不下去了,大家都发现了。还有您的手势——干什么要那样胡乱挥舞 对不起!”

他又去看报纸了,舔舔嘴唇,翻看着。瓦根巴赫揉着眼睛,微咳了一声。声音很奇怪。

那男人抬起头:“对不起!我这样说很没有礼貌!”

“没事瓦根巴赫说,“每个人都有——这是他的权利——自己的看法,是不是 ”

那男人耸耸肩膀,又去看报纸。瓦根巴赫闭上了眼睛。 他感觉自己闭锁在温暖的黑暗中。

“太业余了,”那声音又说,“我是说两星期前的《华伦斯坦》。老天,您知道吗 您把他演成了一个小丑,您是怎么想的呀 还有您的出场……”

“怎么了 ”瓦根巴赫喊起来。他睁开了眼睛。那个出场是让他非常得意的,他排练了很久,也因此被交口称赞。

“没什么,”那男人说,“没什么。对不起。”他舔舔嘴唇, 翻看报纸。

“那个出场是我表现最好的一瞬间!不管您信不信!”

瓦根巴赫闭上了眼睛。他一动也不想动,他要装出睡熟的样子。他并不想跟人讨论,也不想与这个人吵架,他只想扛过这次飞行。恐惧感越来越强烈,他感到头晕。

“您不舒服吗 ”

“不……我很好!”瓦根巴赫转头去找空中小姐,想要一杯咖啡或是别的提神的东西。但是不知怎的空中小姐连个影儿也不见。

“您究竟为什么要主持《音乐时刻》那个节目呢 您挣的钱够多了呀。太多太多了,是不是 我的意思是,何必如此贪心,以声誉为代价,以……您知道您在那里面显得多么可笑吗 在那弱智的节目里。”

“嘿! ”瓦根巴赫叫道。

空中小姐站住了。

“ 一杯咖啡!”

“对不起,我们正在降落,我不能给您提供任何东西。”

“拜托,”瓦根巴赫说,“给我一杯咖啡吧!”

“对不起,这是规定。”

“您知道,”瓦根巴赫的声音是沙哑的,“我是谁吗 ”

“不知道。”她转身走了。

瓦根巴赫摸索着把安全带扣好。他感觉到飞机在下降,他看到窗下玩具般的景物越来越近,房屋在长高,显现出更复杂的形状,发动机的声音似乎更响了,一架直升机从他们下方飞过,飞机摇摆起来。恐惧感扼住了他的呼吸。飞机停住了,他知道自己还活着。他解开安全带,猛地站起身来。地面似乎在摇摆,他头晕得厉害。他的邻座抬头看他:他的胡子闪着湿润的光,他的头发乱糟糟的,他的眼睛又黑又圆。“请您,”邻座说,“请原谅!”

“什么 ”

“您知道吗,”他说,“我是因为害怕,我害怕坐飞机。真可怕。我不知道该怎么办,我……所以我有时……您能理解吗 其实我觉得您很不错,没那么差劲。比如在《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫》里面。当然算不上有多好,不过 ……在第二幕里您的表演就不是那么讨厌!尽管……”

瓦根巴赫转过身,举起一只手。但是没有出租车停下。他觉得很热,他出了汗。

一辆出租车停下了。他拉开车门跳上去,说出了酒店的名字。酒店房间太小,也不舒服。他放下箱子,想了想,拿起了电话听筒。迟疑了几秒,他拨了号,凭记忆拨的,是他的助理的号码。

“喂,”他说,“是我。我到了。我的日程是怎样安排的 ”

他听了一分钟。对他说话的是一个兴奋的被电流扭曲的声音。

“好的,”他说,“我明白了。有个问题,我们能不能毁约 ”

(有删改)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说多次提到男人“舔舔嘴唇,翻看报纸”以及瓦根巴赫“闭上了眼睛”等动作,这些描写展现了人物细微的心理变化。

B.瓦根巴赫“被交口称赞”的出场在这个男人眼中一无是处,可见瓦根巴赫的周围大都是赞美之音,突然的批评让他难以接受。

C.文中的“男人”因自身坐飞机的恐惧而不停地与瓦根巴赫交谈,甚至不惜污蔑与诋毁,表现了他的怯懦与卑鄙。

D.文中的“男人”对瓦根巴赫的表演艺术与价值追求的评判,在呼应文章的标题“批评”的同时也引发了我们对现实生活的思考。

(2)文中的瓦根巴赫是一个怎样的人 请结合文本内容简要分析。

(3)本篇小说的叙事以对话的形式展开,有怎样的作用 请结合文本内容简要分析。

答案以及解析

1.答案:C

解析:①摇唇鼓舌:用言辞进行煽动、游说或大发议论(含贬义)。不合语境。

②身无长物:除自身外,东西极少,形容十分贫穷。

③噤若寒 蝉:像寒秋的蝉不再鸣叫,形容不敢作声。不合语境。

④不自量力:不能正确估计自己的力量(多指做力不能及的事情)。

⑤洞若观火:看得清楚明白。

⑥目不斜视:眼晴不看旁边,形容专心致志的样子。不合语境。

2.答案:B

解析:A.重复赘余,“悬殊”与“相差很远”重复。C.成分残缺,在“身上”后加“的故事”。D.“哈姆莱特告诉了霍拉旭回国的真相”有歧义,可以改为“哈姆莱特将自己回国的真相告诉了霍拉旭”或“哈姆莱特向霍拉旭讲了自己回国的真相”。

3.答案:C

解析:《罗密欧与朱丽叶》应为《李尔王》。

4.答案:使人格更加完善;应与其他知识的学习相结合;阶段原则

解析:本题考查语言表达简明、连贯、准确的能力。①处.结合后文"圣贤不过就是人格更完善的人”可知,此处是强调阅读经典的目的是完善人格。②处,是对“全面原则”的阐释,再结合后文”如数理化、 史地生等必要知识的学习都可以和读经典同时进行”可知,此处是强调阅读经典应注意与其他知识的学习相结合。③处,应填写阅读经典的第三个原则.结合后文“不同年龄、不同阶段”可知,此处是强调阅读经典要考虑不同年龄、不同阶段读经典方法的区别.故应填”阶段原则”

5.答案:(1)C;

(2)①自负,傲慢。当邻座男人与他搭讪时,他首先认为对方是自己的粉丝,搭讪的目的是要签名,回答口气很冲;对于空姐没有给他拿咖啡,他认为报上自己的名字对方会破例。

②有较强的克制力。在乘坐飞机的整个过程中,他不愿意说话,即使对方喋喋不休地品评他的表演,他也只是用少量的语言回应。

③懂得反省,勇于改过。在经历了这次飞行之后,他反省自己的表演,最终对助理提出“毁约”的问题。

(3)①对话的形式简洁直接,描写生动传神,直接显示人物的性格特征,给读者以身临其境之感,使读者能够感受到两人交谈时的口吻、神态及心理等。

②突出矛盾冲突,使情节引人入胜。面对邻座男人喋喋不休的批评,瓦根巴赫一再沉默克制,让情节在紧张有序中向前发展。

③照应题目,突出主题。小说以“批评”为题,文中的对话内容大都是邻座男人对瓦根巴赫的表演艺术的批评之语,而结尾处以瓦根巴赫与助理的对话收束全篇,让人们看到那些在金钱与名利中穿梭的人内心的觉醒,深化小说主题。

解析:(1)“甚至不惜诬蔑与诋毁,表现了他的怯懦与卑鄙”理解有误,结合小说中空中小姐的表现以及结尾的对话可知,文中这个男人对瓦根巴赫的评价有很强的客观性,虽是出于恐惧而说的,但并不完全是“诬蔑与诋毁”,因此谈不上“怯懦与卑鄙”。

(2)可分别从瓦根巴赫与邻座男子、空中小姐、助理的交谈中总结其形象特点。邻座男子与其搭讪时,他以为是粉丝索要签名,这表现出他的自负;在乘坐飞机的整个过程中,面对邻座男子的肆意品评,瓦根巴赫仅用寥寥数语冋应,表现出他较强的克制力。在与空中小姐的交谈中索要咖啡,被拒绝时说“您知道”“我是谁吗”,表现了他的傲慢自负。在与助理的交谈中,询问“能不能毁约”,则表现出他的反省与勇于改过。

(3)解答此题,可从人物形象、情节结构、主题等方面分別概括。人物形象方面,对话是直接的语言描写,简洁传神,活灵活现,在具体情境中直接显示人物的性格特征。情节结构方面,直接呈现双方的矛盾冲突,使文章引人入胜;对话以批评为主,呼应标题“批评”,使文章结构更紧凑。小说主题方面,结尾处关于毁约的对话,表现了人物内心的觉醒,深化了小说主题。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])