高中语文统编版(部编版)选择性必修中册 第二单元 6.1记念刘和珍君课后习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版(部编版)选择性必修中册 第二单元 6.1记念刘和珍君课后习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 80.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-10-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

6 记念刘和珍君

一、语言运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

请愿的事,我一向就 的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到, 我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心, ,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的, 只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

有些东西——我称之为什么呢,我想不出——说:群众领袖应负道义上的责任。这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。群众领袖本没有和段祺瑞等辈心心相印,也未曾互相沟通,怎么能够料到这阴险的辣手。( )。

我以为倘要锻炼群众领袖的错处,只有两点:一是还以请愿为有用;二是将对手看得太好了。

(选自鲁迅《空谈》)

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.不以为然 虽然 不足与言 大概

B.不以为然 固然 不足与言 一定

C.不以为意 虽然 不足与谋 大概

D.不以为意 固然 不足与谋 一定

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。

B.这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

C.这些东西就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

D.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.只要略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

B.这样的辣手,只要略有人气者,是万万预想不到的

C.这样的辣手,只有略有人气者,是万万预想不到的

D.只有略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

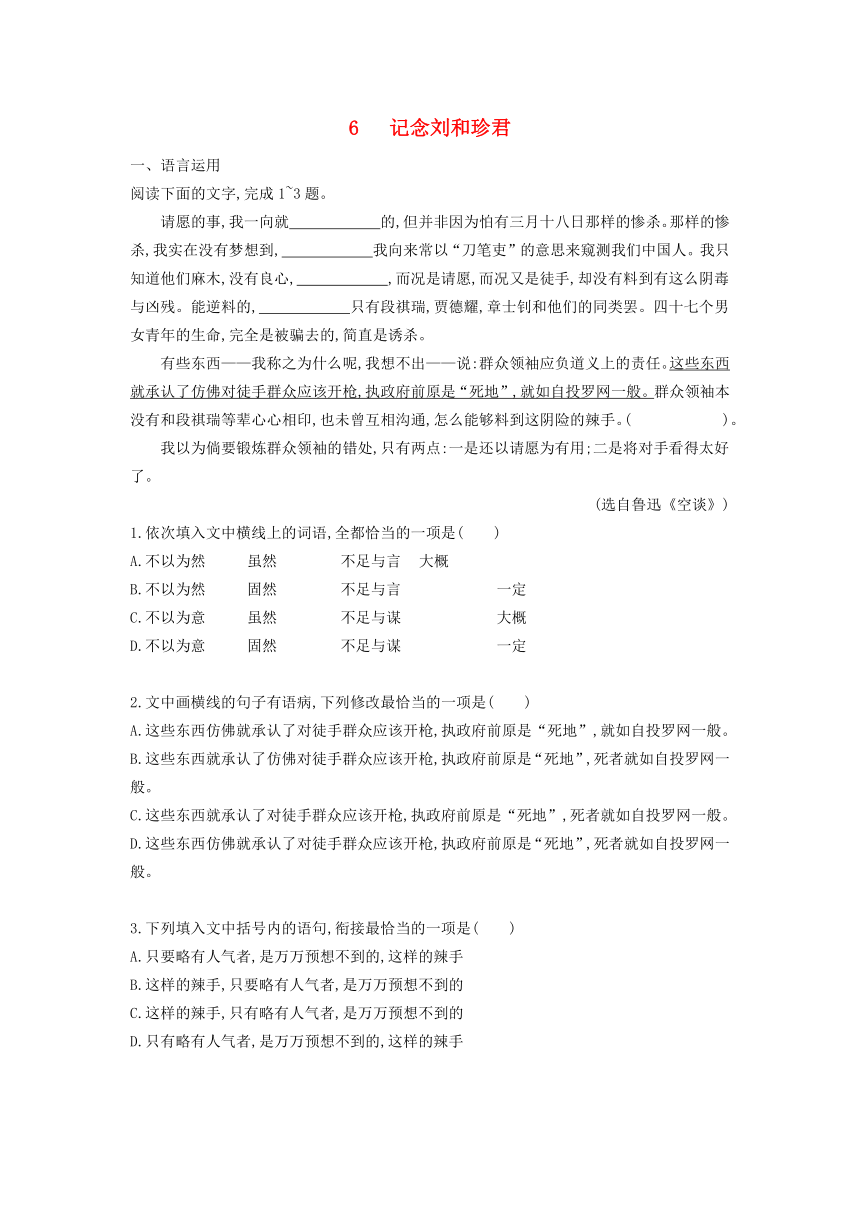

4.下面是某县妇女维权服务站工作流程图,请把这个图转写成一段文字介绍。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12字。

记忆力是大脑识记、保持、再认识和重现客观事物所反映的内容和经验的能力,它对于人的生命个体而言非常重要。比如,我们评价某人是否天资聪明时,① 。据说,人的记忆力非常巨大,相当于1500亿台电脑(平均每台80G)的储存量。但是并不是每个人都拥有超强记忆力,有的人过目不忘,耳闻能诵;有的人却总也记不住相识者的姓名和相貌。其实,一个人拥有超强的记忆力,实属幸运,可遇不可求。既然② ,我们便不必因记性差而自卑,也不必对记忆力好的人盲目崇拜。我们可以采取一些方式方法来提升记忆力。“好记性不如烂笔头”,养成勤动笔的习惯,有助于确保记忆的准确无误,这是③ 的最靠谱的方法。

6.根据鲁迅《记念刘和珍君》的内容,写一篇200字左右的刘和珍小传。

二、延伸阅读

阅读下面的文字,完成7~10题。

忆刘半农君

鲁 迅

这是小峰出给我的一个题目。

这题目并不出得过分。半农去世,我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友。但是,这是十来年前的话了,现在呢,可难说得很。

我已经忘记了怎么和他初次会面,以及他怎么能到了北京。他到北京,恐怕是在《新青年》投稿之后,由蔡孑民先生或陈独秀先生去请来的,到了之后,当然更是《新青年》里的一个战士。他活泼,勇敢,很打了几次大仗。譬如罢,答王敬轩的双簧信,“她”字和“牠”字的创造,就都是的。这两件,现在看起来,自然是琐屑得很,但那是十多年前,单是提倡新式标点,就会有一大群人“若丧考妣”,恨不得“食肉寝皮”的时候,所以的确是“大仗”。现在的二十左右的青年,大约很少有人知道三十年前,单是剪下辫子就会坐牢或杀头的了。然而这曾经是事实。

但半农的活泼,有时颇近于草率,勇敢也有失之无谋的地方。但是,要商量袭击敌人的时候,他还是好伙伴,进行之际,心口并不相应,或者暗暗的给你一刀,他是决不会的。倘若失了算,那是因为没有算好的缘故。

《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。其时最惹我注意的是陈独秀。假如将韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:“内皆武器,来者小心!”但那门却开着的,里面有几枝枪,几把刀,一目了然,用不着提防。半农却是令人不觉其有“武库”的一个人,所以我佩服陈,却亲近半农。

所谓亲近,不过是多谈闲天,一多谈,就露出了缺点。几乎有一年多,他没有消失掉从上海带来的才子必有“红袖添香夜读书”的艳福的思想,好容易才给我们骂掉了。但他好像到处都这么的乱说,使有些“学者”皱眉。有时候,连到《新青年》投稿都被排斥。他很勇于写稿,但试去看旧报去,很有几期是没有他的。那些人们批评他的为人,是:浅。

不错,半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好。

但这些背后的批评,大约是很伤了半农的心的,他的到法国留学,我疑心大半就为此。我最懒于通信,从此我们就疏远起来了。他回来时,我才知道他在外国钞古书,后来也要标点《何典》,我那时还以老朋友自居,在序文上说了几句老实话,事后,才知道半农颇不高兴了,“驷不及舌”,也没有法子。另外还有一回关于《语丝》的彼此心照的不快活①。五六年前,曾在上海的宴会上见过一回面,那时候,我们几乎已经无话可谈了。

近几年,半农渐渐的据了要津,我也渐渐的更将他忘却:但从报章上看见他禁称“蜜斯”之类,却很起了反感:我以为这些事情是不必半农来做的。从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文,回想先前的交情,也往往不免长叹。我想,假如见面,而我还以老朋友自居,不给一个“今天天气……哈哈哈”完事,那就也许会弄到冲突的罢。

不过,半农的忠厚,是还使我感动的。我前年曾到北平,后来有人通知我,半农是要来看我的,有谁恐吓了他一下,不敢来了。这使我很惭愧,因为我到北平后,实在未曾有过访问半农的心思。

现在他死去了,我对于他的感情,和他生时也并无变化。我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年,这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使“浅”罢,却于中国更为有益。我愿以愤火照出他的战绩,免使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊。

八月一日

(有删改)

注①《语丝》第四卷第九期(1928年2月27日)曾发表刘半农的《林则徐照会英吉利国王公文》,其中说林则徐被英人俘虏,并且“明正了典刑,在印度舁尸游街”。不久有读者洛卿来信指出这是史实性的错误,《语丝》第四卷第十四期(同年4月2日)发表了这封信,从此刘半农就不再给《语丝》写稿。

7.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.本文是作者回忆刘半农的一篇散文,在回忆刘半农时,文章没有一般介绍,也不作溢美之词,而是实事求是的评价。

B.作者认为刘半农有三个特点:“活泼”有时颇近于草率,“勇敢”有失之无谋的地方;“亲近”而且“浅”,“忠厚”。

C.文章的文眼是“我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友”。作者扣住这句话,回忆与刘半农的交往,评价其为人。

D.鲁迅在文章里特意历数刘半农十年前的“战绩”,表扬作为“战士”的刘半农,善意批评了他“据了要津”后的表现。

8.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章回忆了“我”与刘半农交往的经历,对“五四”新文化运动初期的刘半农持肯定态度,对刘半农死之前几年的表现不满。

B.“不错,半农确是浅”,对于“浅”字,批评刘半农的人理解为思想“肤浅”,“我”的理解是其文章“内无武器”。

C.从“从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文”一句,可见鲁迅对刘半农后来继续写陈腐的文言文表达不满。

D.本文是按照“现在—过去—现在”的思路行文,语言朴实无华,情感真挚,既写出刘半农的成绩,也写出刘半农的不足。

清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好”,这是“我”对刘半农的赞美,是说刘半农的坦率和真诚。

9.联系最后一段,谈谈你对“这憎恶是朋友的憎恶”一句的理解。

10.根据全文概括鲁迅与刘半农之间的关系由亲到疏的原因。

参考答案:

一、语言运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

请愿的事,我一向就 的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到, 我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心, ,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的, 只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

有些东西——我称之为什么呢,我想不出——说:群众领袖应负道义上的责任。这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。群众领袖本没有和段祺瑞等辈心心相印,也未曾互相沟通,怎么能够料到这阴险的辣手。( )。

我以为倘要锻炼群众领袖的错处,只有两点:一是还以请愿为有用;二是将对手看得太好了。

(选自鲁迅《空谈》)

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.不以为然 虽然 不足与言 大概

B.不以为然 固然 不足与言 一定

C.不以为意 虽然 不足与谋 大概

D.不以为意 固然 不足与谋 一定

答案:A

解析:不以为然:不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。不以为意:不把它放在心上,表示不重视,不认真对待。根据语境,应用“不以为然”。虽然:用在上半句,下半句往往有“可是、但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。固然:表示承认某个事实,引起下文转折;表示承认甲事实,也不否认乙事实。根据语境,应用“虽然”。不足与言:不值得说。不足与谋:不值得和他商量。根据语境,应用“不足与言”。大概:表示不很准确的估计。一定:表示坚决或确定;必定。根据后文“只有……罢”,应用“大概”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。

B.这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

C.这些东西就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

D.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

答案:D

解析:原句有两处语病:一是语序不当,应该将“仿佛”放到“就承认”前面;二是成分残缺,“就如”前面加“死者”。故选D项。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.只要略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

B.这样的辣手,只要略有人气者,是万万预想不到的

C.这样的辣手,只有略有人气者,是万万预想不到的

D.只有略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

答案:B

解析:前一句末尾是“怎么能够料到这阴险的辣手”,与此相衔接的应是“这样的辣手”,所以排除A、D两项。“只要……”表示充分条件关系,“只有……”表示必要条件关系,排除C项。故选B项。

4.下面是某县妇女维权服务站工作流程图,请把这个图转写成一段文字介绍。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字。

参考答案:妇女维权服务站先对来访者登记,核实登记信息后一方面对存在的问题进行调解或对咨询进行解答,然后将处理结果进行登记;另一方面向相关部门反映问题,并督促对方配合处理,然后将处理结果登记。最后将两种处理登记进行汇总统计,反馈到上级妇联。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12字。

记忆力是大脑识记、保持、再认识和重现客观事物所反映的内容和经验的能力,它对于人的生命个体而言非常重要。比如,我们评价某人是否天资聪明时,① 。据说,人的记忆力非常巨大,相当于1500亿台电脑(平均每台80G)的储存量。但是并不是每个人都拥有超强记忆力,有的人过目不忘,耳闻能诵;有的人却总也记不住相识者的姓名和相貌。其实,一个人拥有超强的记忆力,实属幸运,可遇不可求。既然② ,我们便不必因记性差而自卑,也不必对记忆力好的人盲目崇拜。我们可以采取一些方式方法来提升记忆力。“好记性不如烂笔头”,养成勤动笔的习惯,有助于确保记忆的准确无误,这是③ 的最靠谱的方法。

答案示例:①记忆力往往是个重要指标 ②超强记忆力可遇不可求 ③弥补记性差/提升记忆力

6.根据鲁迅《记念刘和珍君》的内容,写一篇200字左右的刘和珍小传。

答案示例:刘和珍(1904—1926),江西南昌人。北京女子师范大学英文系学生,为人态度温和,办事干练坚决。杨荫榆女士任北京女子师范大学校长时,刘和珍不畏强权,敢于反抗,带领学生反对杨荫榆的倒行逆施,被校方开除。曾虑及母校前途,黯然至于泣下。1926年3月18日,群众向执政府请愿,刘和珍欣然前往,竟然遭到枪弹的攒射,中弹而仆。刘和珍用自己的鲜血展示了中国女子的勇毅,鲁迅先生称赞她是“真正的猛士”,其精神永垂不朽!

二、延伸阅读

阅读下面的文字,完成7~10题。

忆刘半农君

鲁 迅

这是小峰出给我的一个题目。

这题目并不出得过分。半农去世,我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友。但是,这是十来年前的话了,现在呢,可难说得很。

我已经忘记了怎么和他初次会面,以及他怎么能到了北京。他到北京,恐怕是在《新青年》投稿之后,由蔡孑民先生或陈独秀先生去请来的,到了之后,当然更是《新青年》里的一个战士。他活泼,勇敢,很打了几次大仗。譬如罢,答王敬轩的双簧信,“她”字和“牠”字的创造,就都是的。这两件,现在看起来,自然是琐屑得很,但那是十多年前,单是提倡新式标点,就会有一大群人“若丧考妣”,恨不得“食肉寝皮”的时候,所以的确是“大仗”。现在的二十左右的青年,大约很少有人知道三十年前,单是剪下辫子就会坐牢或杀头的了。然而这曾经是事实。

但半农的活泼,有时颇近于草率,勇敢也有失之无谋的地方。但是,要商量袭击敌人的时候,他还是好伙伴,进行之际,心口并不相应,或者暗暗的给你一刀,他是决不会的。倘若失了算,那是因为没有算好的缘故。

《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。其时最惹我注意的是陈独秀。假如将韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:“内皆武器,来者小心!”但那门却开着的,里面有几枝枪,几把刀,一目了然,用不着提防。半农却是令人不觉其有“武库”的一个人,所以我佩服陈,却亲近半农。

所谓亲近,不过是多谈闲天,一多谈,就露出了缺点。几乎有一年多,他没有消失掉从上海带来的才子必有“红袖添香夜读书”的艳福的思想,好容易才给我们骂掉了。但他好像到处都这么的乱说,使有些“学者”皱眉。有时候,连到《新青年》投稿都被排斥。他很勇于写稿,但试去看旧报去,很有几期是没有他的。那些人们批评他的为人,是:浅。

不错,半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好。

但这些背后的批评,大约是很伤了半农的心的,他的到法国留学,我疑心大半就为此。我最懒于通信,从此我们就疏远起来了。他回来时,我才知道他在外国钞古书,后来也要标点《何典》,我那时还以老朋友自居,在序文上说了几句老实话,事后,才知道半农颇不高兴了,“驷不及舌”,也没有法子。另外还有一回关于《语丝》的彼此心照的不快活①。五六年前,曾在上海的宴会上见过一回面,那时候,我们几乎已经无话可谈了。

近几年,半农渐渐的据了要津,我也渐渐的更将他忘却:但从报章上看见他禁称“蜜斯”之类,却很起了反感:我以为这些事情是不必半农来做的。从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文,回想先前的交情,也往往不免长叹。我想,假如见面,而我还以老朋友自居,不给一个“今天天气……哈哈哈”完事,那就也许会弄到冲突的罢。

不过,半农的忠厚,是还使我感动的。我前年曾到北平,后来有人通知我,半农是要来看我的,有谁恐吓了他一下,不敢来了。这使我很惭愧,因为我到北平后,实在未曾有过访问半农的心思。

现在他死去了,我对于他的感情,和他生时也并无变化。我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年,这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使“浅”罢,却于中国更为有益。我愿以愤火照出他的战绩,免使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊。

八月一日

(有删改)

注①《语丝》第四卷第九期(1928年2月27日)曾发表刘半农的《林则徐照会英吉利国王公文》,其中说林则徐被英人俘虏,并且“明正了典刑,在印度舁尸游街”。不久有读者洛卿来信指出这是史实性的错误,《语丝》第四卷第十四期(同年4月2日)发表了这封信,从此刘半农就不再给《语丝》写稿。

7.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.本文是作者回忆刘半农的一篇散文,在回忆刘半农时,文章没有一般介绍,也不作溢美之词,而是实事求是的评价。

B.作者认为刘半农有三个特点:“活泼”有时颇近于草率,“勇敢”有失之无谋的地方;“亲近”而且“浅”,“忠厚”。

C.文章的文眼是“我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友”。作者扣住这句话,回忆与刘半农的交往,评价其为人。

D.鲁迅在文章里特意历数刘半农十年前的“战绩”,表扬作为“战士”的刘半农,善意批评了他“据了要津”后的表现。

答案:C

解析:这篇文章的文眼是“我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年”。

8.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章回忆了“我”与刘半农交往的经历,对“五四”新文化运动初期的刘半农持肯定态度,对刘半农死之前几年的表现不满。

B.“不错,半农确是浅”,对于“浅”字,批评刘半农的人理解为思想“肤浅”,“我”的理解是其文章“内无武器”。

C.从“从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文”一句,可见鲁迅对刘半农后来继续写陈腐的文言文表达不满。

D.本文是按照“现在—过去—现在”的思路行文,语言朴实无华,情感真挚,既写出刘半农的成绩,也写出刘半农的不足。

答案:B

解析:B项,“‘我’的理解是其文章‘内无武器’”错误。根据原文,“但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好”,这是“我”对刘半农的赞美,是说刘半农的坦率和真诚。

9.联系最后一段,谈谈你对“这憎恶是朋友的憎恶”一句的理解。

参考答案:①“这憎恶”是鲁迅从朋友立场出发所产生的一种情感,是他对刘半农关切的另一种表现形式。②鲁迅是站在“于中国更为有益”的高度来要求刘半农的,他认为刘半农应该始终做一个战士。③写“憎恶”刘半农的近几年,是为了肯定与突出他过去的战绩,以免“陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊”。

解析:解答本题要抓住“因为”一词引出的两句话:一是“我”希望刘半农是十年前的刘半农,有益于中国的刘半农;近几年的刘半农令“我”憎恶,是鲁迅的一种表达方式,“我愿以愤火照出他的战绩”,来突出他以前的战绩,以免“使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊”。据此可理解这句话的含义。

10.根据全文概括鲁迅与刘半农之间的关系由亲到疏的原因。

参考答案:①刘半农出国留学,“我”懒于通信,从此两人疏远起来;②鲁迅在《何典》序文中说了“老实话”;③在《语丝》上发表了指出刘半农错误的读者来信,使刘半农感到不快;④刘半农后来“据了要津”,也影响了两人的关系;⑤刘半农禁称“蜜斯”之类,思想趋于保守;⑥“五四”退潮后,刘半农思想发生了变化,“弄烂古文”,这是两人疏远的最根本原因。

解析:本文是按照“现在—过去—现在”的思路行文,既写出刘半农的成绩,也写出他的不足,作者的感情也是有爱有恶。前半部分是爱,后半部分写“恶”,至于“恶”的原因,在倒数第4段以后,可结合具体内容分点概括。

一、语言运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

请愿的事,我一向就 的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到, 我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心, ,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的, 只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

有些东西——我称之为什么呢,我想不出——说:群众领袖应负道义上的责任。这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。群众领袖本没有和段祺瑞等辈心心相印,也未曾互相沟通,怎么能够料到这阴险的辣手。( )。

我以为倘要锻炼群众领袖的错处,只有两点:一是还以请愿为有用;二是将对手看得太好了。

(选自鲁迅《空谈》)

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.不以为然 虽然 不足与言 大概

B.不以为然 固然 不足与言 一定

C.不以为意 虽然 不足与谋 大概

D.不以为意 固然 不足与谋 一定

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。

B.这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

C.这些东西就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

D.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.只要略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

B.这样的辣手,只要略有人气者,是万万预想不到的

C.这样的辣手,只有略有人气者,是万万预想不到的

D.只有略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

4.下面是某县妇女维权服务站工作流程图,请把这个图转写成一段文字介绍。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12字。

记忆力是大脑识记、保持、再认识和重现客观事物所反映的内容和经验的能力,它对于人的生命个体而言非常重要。比如,我们评价某人是否天资聪明时,① 。据说,人的记忆力非常巨大,相当于1500亿台电脑(平均每台80G)的储存量。但是并不是每个人都拥有超强记忆力,有的人过目不忘,耳闻能诵;有的人却总也记不住相识者的姓名和相貌。其实,一个人拥有超强的记忆力,实属幸运,可遇不可求。既然② ,我们便不必因记性差而自卑,也不必对记忆力好的人盲目崇拜。我们可以采取一些方式方法来提升记忆力。“好记性不如烂笔头”,养成勤动笔的习惯,有助于确保记忆的准确无误,这是③ 的最靠谱的方法。

6.根据鲁迅《记念刘和珍君》的内容,写一篇200字左右的刘和珍小传。

二、延伸阅读

阅读下面的文字,完成7~10题。

忆刘半农君

鲁 迅

这是小峰出给我的一个题目。

这题目并不出得过分。半农去世,我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友。但是,这是十来年前的话了,现在呢,可难说得很。

我已经忘记了怎么和他初次会面,以及他怎么能到了北京。他到北京,恐怕是在《新青年》投稿之后,由蔡孑民先生或陈独秀先生去请来的,到了之后,当然更是《新青年》里的一个战士。他活泼,勇敢,很打了几次大仗。譬如罢,答王敬轩的双簧信,“她”字和“牠”字的创造,就都是的。这两件,现在看起来,自然是琐屑得很,但那是十多年前,单是提倡新式标点,就会有一大群人“若丧考妣”,恨不得“食肉寝皮”的时候,所以的确是“大仗”。现在的二十左右的青年,大约很少有人知道三十年前,单是剪下辫子就会坐牢或杀头的了。然而这曾经是事实。

但半农的活泼,有时颇近于草率,勇敢也有失之无谋的地方。但是,要商量袭击敌人的时候,他还是好伙伴,进行之际,心口并不相应,或者暗暗的给你一刀,他是决不会的。倘若失了算,那是因为没有算好的缘故。

《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。其时最惹我注意的是陈独秀。假如将韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:“内皆武器,来者小心!”但那门却开着的,里面有几枝枪,几把刀,一目了然,用不着提防。半农却是令人不觉其有“武库”的一个人,所以我佩服陈,却亲近半农。

所谓亲近,不过是多谈闲天,一多谈,就露出了缺点。几乎有一年多,他没有消失掉从上海带来的才子必有“红袖添香夜读书”的艳福的思想,好容易才给我们骂掉了。但他好像到处都这么的乱说,使有些“学者”皱眉。有时候,连到《新青年》投稿都被排斥。他很勇于写稿,但试去看旧报去,很有几期是没有他的。那些人们批评他的为人,是:浅。

不错,半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好。

但这些背后的批评,大约是很伤了半农的心的,他的到法国留学,我疑心大半就为此。我最懒于通信,从此我们就疏远起来了。他回来时,我才知道他在外国钞古书,后来也要标点《何典》,我那时还以老朋友自居,在序文上说了几句老实话,事后,才知道半农颇不高兴了,“驷不及舌”,也没有法子。另外还有一回关于《语丝》的彼此心照的不快活①。五六年前,曾在上海的宴会上见过一回面,那时候,我们几乎已经无话可谈了。

近几年,半农渐渐的据了要津,我也渐渐的更将他忘却:但从报章上看见他禁称“蜜斯”之类,却很起了反感:我以为这些事情是不必半农来做的。从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文,回想先前的交情,也往往不免长叹。我想,假如见面,而我还以老朋友自居,不给一个“今天天气……哈哈哈”完事,那就也许会弄到冲突的罢。

不过,半农的忠厚,是还使我感动的。我前年曾到北平,后来有人通知我,半农是要来看我的,有谁恐吓了他一下,不敢来了。这使我很惭愧,因为我到北平后,实在未曾有过访问半农的心思。

现在他死去了,我对于他的感情,和他生时也并无变化。我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年,这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使“浅”罢,却于中国更为有益。我愿以愤火照出他的战绩,免使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊。

八月一日

(有删改)

注①《语丝》第四卷第九期(1928年2月27日)曾发表刘半农的《林则徐照会英吉利国王公文》,其中说林则徐被英人俘虏,并且“明正了典刑,在印度舁尸游街”。不久有读者洛卿来信指出这是史实性的错误,《语丝》第四卷第十四期(同年4月2日)发表了这封信,从此刘半农就不再给《语丝》写稿。

7.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.本文是作者回忆刘半农的一篇散文,在回忆刘半农时,文章没有一般介绍,也不作溢美之词,而是实事求是的评价。

B.作者认为刘半农有三个特点:“活泼”有时颇近于草率,“勇敢”有失之无谋的地方;“亲近”而且“浅”,“忠厚”。

C.文章的文眼是“我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友”。作者扣住这句话,回忆与刘半农的交往,评价其为人。

D.鲁迅在文章里特意历数刘半农十年前的“战绩”,表扬作为“战士”的刘半农,善意批评了他“据了要津”后的表现。

8.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章回忆了“我”与刘半农交往的经历,对“五四”新文化运动初期的刘半农持肯定态度,对刘半农死之前几年的表现不满。

B.“不错,半农确是浅”,对于“浅”字,批评刘半农的人理解为思想“肤浅”,“我”的理解是其文章“内无武器”。

C.从“从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文”一句,可见鲁迅对刘半农后来继续写陈腐的文言文表达不满。

D.本文是按照“现在—过去—现在”的思路行文,语言朴实无华,情感真挚,既写出刘半农的成绩,也写出刘半农的不足。

清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好”,这是“我”对刘半农的赞美,是说刘半农的坦率和真诚。

9.联系最后一段,谈谈你对“这憎恶是朋友的憎恶”一句的理解。

10.根据全文概括鲁迅与刘半农之间的关系由亲到疏的原因。

参考答案:

一、语言运用

阅读下面的文字,完成1~3题。

请愿的事,我一向就 的,但并非因为怕有三月十八日那样的惨杀。那样的惨杀,我实在没有梦想到, 我向来常以“刀笔吏”的意思来窥测我们中国人。我只知道他们麻木,没有良心, ,而况是请愿,而况又是徒手,却没有料到有这么阴毒与凶残。能逆料的, 只有段祺瑞,贾德耀,章士钊和他们的同类罢。四十七个男女青年的生命,完全是被骗去的,简直是诱杀。

有些东西——我称之为什么呢,我想不出——说:群众领袖应负道义上的责任。这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。群众领袖本没有和段祺瑞等辈心心相印,也未曾互相沟通,怎么能够料到这阴险的辣手。( )。

我以为倘要锻炼群众领袖的错处,只有两点:一是还以请愿为有用;二是将对手看得太好了。

(选自鲁迅《空谈》)

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.不以为然 虽然 不足与言 大概

B.不以为然 固然 不足与言 一定

C.不以为意 虽然 不足与谋 大概

D.不以为意 固然 不足与谋 一定

答案:A

解析:不以为然:不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)。不以为意:不把它放在心上,表示不重视,不认真对待。根据语境,应用“不以为然”。虽然:用在上半句,下半句往往有“可是、但是”等跟它呼应,表示承认甲事为事实,但乙事并不因为甲事而不成立。固然:表示承认某个事实,引起下文转折;表示承认甲事实,也不否认乙事实。根据语境,应用“虽然”。不足与言:不值得说。不足与谋:不值得和他商量。根据语境,应用“不足与言”。大概:表示不很准确的估计。一定:表示坚决或确定;必定。根据后文“只有……罢”,应用“大概”。

2.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,就如自投罗网一般。

B.这些东西就承认了仿佛对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

C.这些东西就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

D.这些东西仿佛就承认了对徒手群众应该开枪,执政府前原是“死地”,死者就如自投罗网一般。

答案:D

解析:原句有两处语病:一是语序不当,应该将“仿佛”放到“就承认”前面;二是成分残缺,“就如”前面加“死者”。故选D项。

3.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.只要略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

B.这样的辣手,只要略有人气者,是万万预想不到的

C.这样的辣手,只有略有人气者,是万万预想不到的

D.只有略有人气者,是万万预想不到的,这样的辣手

答案:B

解析:前一句末尾是“怎么能够料到这阴险的辣手”,与此相衔接的应是“这样的辣手”,所以排除A、D两项。“只要……”表示充分条件关系,“只有……”表示必要条件关系,排除C项。故选B项。

4.下面是某县妇女维权服务站工作流程图,请把这个图转写成一段文字介绍。要求:内容完整,表述准确,语言连贯,不超过120字。

参考答案:妇女维权服务站先对来访者登记,核实登记信息后一方面对存在的问题进行调解或对咨询进行解答,然后将处理结果进行登记;另一方面向相关部门反映问题,并督促对方配合处理,然后将处理结果登记。最后将两种处理登记进行汇总统计,反馈到上级妇联。

5.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12字。

记忆力是大脑识记、保持、再认识和重现客观事物所反映的内容和经验的能力,它对于人的生命个体而言非常重要。比如,我们评价某人是否天资聪明时,① 。据说,人的记忆力非常巨大,相当于1500亿台电脑(平均每台80G)的储存量。但是并不是每个人都拥有超强记忆力,有的人过目不忘,耳闻能诵;有的人却总也记不住相识者的姓名和相貌。其实,一个人拥有超强的记忆力,实属幸运,可遇不可求。既然② ,我们便不必因记性差而自卑,也不必对记忆力好的人盲目崇拜。我们可以采取一些方式方法来提升记忆力。“好记性不如烂笔头”,养成勤动笔的习惯,有助于确保记忆的准确无误,这是③ 的最靠谱的方法。

答案示例:①记忆力往往是个重要指标 ②超强记忆力可遇不可求 ③弥补记性差/提升记忆力

6.根据鲁迅《记念刘和珍君》的内容,写一篇200字左右的刘和珍小传。

答案示例:刘和珍(1904—1926),江西南昌人。北京女子师范大学英文系学生,为人态度温和,办事干练坚决。杨荫榆女士任北京女子师范大学校长时,刘和珍不畏强权,敢于反抗,带领学生反对杨荫榆的倒行逆施,被校方开除。曾虑及母校前途,黯然至于泣下。1926年3月18日,群众向执政府请愿,刘和珍欣然前往,竟然遭到枪弹的攒射,中弹而仆。刘和珍用自己的鲜血展示了中国女子的勇毅,鲁迅先生称赞她是“真正的猛士”,其精神永垂不朽!

二、延伸阅读

阅读下面的文字,完成7~10题。

忆刘半农君

鲁 迅

这是小峰出给我的一个题目。

这题目并不出得过分。半农去世,我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友。但是,这是十来年前的话了,现在呢,可难说得很。

我已经忘记了怎么和他初次会面,以及他怎么能到了北京。他到北京,恐怕是在《新青年》投稿之后,由蔡孑民先生或陈独秀先生去请来的,到了之后,当然更是《新青年》里的一个战士。他活泼,勇敢,很打了几次大仗。譬如罢,答王敬轩的双簧信,“她”字和“牠”字的创造,就都是的。这两件,现在看起来,自然是琐屑得很,但那是十多年前,单是提倡新式标点,就会有一大群人“若丧考妣”,恨不得“食肉寝皮”的时候,所以的确是“大仗”。现在的二十左右的青年,大约很少有人知道三十年前,单是剪下辫子就会坐牢或杀头的了。然而这曾经是事实。

但半农的活泼,有时颇近于草率,勇敢也有失之无谋的地方。但是,要商量袭击敌人的时候,他还是好伙伴,进行之际,心口并不相应,或者暗暗的给你一刀,他是决不会的。倘若失了算,那是因为没有算好的缘故。

《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。其时最惹我注意的是陈独秀。假如将韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:“内皆武器,来者小心!”但那门却开着的,里面有几枝枪,几把刀,一目了然,用不着提防。半农却是令人不觉其有“武库”的一个人,所以我佩服陈,却亲近半农。

所谓亲近,不过是多谈闲天,一多谈,就露出了缺点。几乎有一年多,他没有消失掉从上海带来的才子必有“红袖添香夜读书”的艳福的思想,好容易才给我们骂掉了。但他好像到处都这么的乱说,使有些“学者”皱眉。有时候,连到《新青年》投稿都被排斥。他很勇于写稿,但试去看旧报去,很有几期是没有他的。那些人们批评他的为人,是:浅。

不错,半农确是浅。但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好。

但这些背后的批评,大约是很伤了半农的心的,他的到法国留学,我疑心大半就为此。我最懒于通信,从此我们就疏远起来了。他回来时,我才知道他在外国钞古书,后来也要标点《何典》,我那时还以老朋友自居,在序文上说了几句老实话,事后,才知道半农颇不高兴了,“驷不及舌”,也没有法子。另外还有一回关于《语丝》的彼此心照的不快活①。五六年前,曾在上海的宴会上见过一回面,那时候,我们几乎已经无话可谈了。

近几年,半农渐渐的据了要津,我也渐渐的更将他忘却:但从报章上看见他禁称“蜜斯”之类,却很起了反感:我以为这些事情是不必半农来做的。从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文,回想先前的交情,也往往不免长叹。我想,假如见面,而我还以老朋友自居,不给一个“今天天气……哈哈哈”完事,那就也许会弄到冲突的罢。

不过,半农的忠厚,是还使我感动的。我前年曾到北平,后来有人通知我,半农是要来看我的,有谁恐吓了他一下,不敢来了。这使我很惭愧,因为我到北平后,实在未曾有过访问半农的心思。

现在他死去了,我对于他的感情,和他生时也并无变化。我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年,这憎恶是朋友的憎恶,因为我希望他常是十年前的半农,他的为战士,即使“浅”罢,却于中国更为有益。我愿以愤火照出他的战绩,免使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊。

八月一日

(有删改)

注①《语丝》第四卷第九期(1928年2月27日)曾发表刘半农的《林则徐照会英吉利国王公文》,其中说林则徐被英人俘虏,并且“明正了典刑,在印度舁尸游街”。不久有读者洛卿来信指出这是史实性的错误,《语丝》第四卷第十四期(同年4月2日)发表了这封信,从此刘半农就不再给《语丝》写稿。

7.下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )

A.本文是作者回忆刘半农的一篇散文,在回忆刘半农时,文章没有一般介绍,也不作溢美之词,而是实事求是的评价。

B.作者认为刘半农有三个特点:“活泼”有时颇近于草率,“勇敢”有失之无谋的地方;“亲近”而且“浅”,“忠厚”。

C.文章的文眼是“我是应该哀悼的,因为他也是我的老朋友”。作者扣住这句话,回忆与刘半农的交往,评价其为人。

D.鲁迅在文章里特意历数刘半农十年前的“战绩”,表扬作为“战士”的刘半农,善意批评了他“据了要津”后的表现。

答案:C

解析:这篇文章的文眼是“我爱十年前的半农,而憎恶他的近几年”。

8.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章回忆了“我”与刘半农交往的经历,对“五四”新文化运动初期的刘半农持肯定态度,对刘半农死之前几年的表现不满。

B.“不错,半农确是浅”,对于“浅”字,批评刘半农的人理解为思想“肤浅”,“我”的理解是其文章“内无武器”。

C.从“从去年来,又看见他不断的做打油诗,弄烂古文”一句,可见鲁迅对刘半农后来继续写陈腐的文言文表达不满。

D.本文是按照“现在—过去—现在”的思路行文,语言朴实无华,情感真挚,既写出刘半农的成绩,也写出刘半农的不足。

答案:B

解析:B项,“‘我’的理解是其文章‘内无武器’”错误。根据原文,“但他的浅,却如一条清溪,澄澈见底,纵有多少沉渣和腐草,也不掩其大体的清。倘使装的是烂泥,一时就看不出它的深浅来了;如果是烂泥的深渊呢,那就更不如浅一点的好”,这是“我”对刘半农的赞美,是说刘半农的坦率和真诚。

9.联系最后一段,谈谈你对“这憎恶是朋友的憎恶”一句的理解。

参考答案:①“这憎恶”是鲁迅从朋友立场出发所产生的一种情感,是他对刘半农关切的另一种表现形式。②鲁迅是站在“于中国更为有益”的高度来要求刘半农的,他认为刘半农应该始终做一个战士。③写“憎恶”刘半农的近几年,是为了肯定与突出他过去的战绩,以免“陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊”。

解析:解答本题要抓住“因为”一词引出的两句话:一是“我”希望刘半农是十年前的刘半农,有益于中国的刘半农;近几年的刘半农令“我”憎恶,是鲁迅的一种表达方式,“我愿以愤火照出他的战绩”,来突出他以前的战绩,以免“使一群陷沙鬼将他先前的光荣和死尸一同拖入烂泥的深渊”。据此可理解这句话的含义。

10.根据全文概括鲁迅与刘半农之间的关系由亲到疏的原因。

参考答案:①刘半农出国留学,“我”懒于通信,从此两人疏远起来;②鲁迅在《何典》序文中说了“老实话”;③在《语丝》上发表了指出刘半农错误的读者来信,使刘半农感到不快;④刘半农后来“据了要津”,也影响了两人的关系;⑤刘半农禁称“蜜斯”之类,思想趋于保守;⑥“五四”退潮后,刘半农思想发生了变化,“弄烂古文”,这是两人疏远的最根本原因。

解析:本文是按照“现在—过去—现在”的思路行文,既写出刘半农的成绩,也写出他的不足,作者的感情也是有爱有恶。前半部分是爱,后半部分写“恶”,至于“恶”的原因,在倒数第4段以后,可结合具体内容分点概括。