三角形的中位线教学设计

图片预览

文档简介

三角形的中位线教学设计

单位:鹿泉市高新区中学 作者:谷丽贤

教学内容:北师大版《义务教育课程标准实验教科书·数学》九年级上册第三章第一节“平行四边形”的第三课时——三角形的中位线。

教学目标:1、经历探索、猜想、证明的过程,进一步发展推力论证的能力。

2、掌握三角形中位线的定义及性质,并会证明三角形中位线定理。

3、会利用三角形中位线定理,解决一些实际问题,提高数学应用能力。

4、体会证明过程中所运用的转化的数学思想方法。

教学重点:熟悉并掌握三角形中位线定理,会应用此定理解决问题。

教学难点:三角形中位线定理的证明。

教学用具:学生每人准备一把小剪刀。

教学过程:

一、引入新课

教师:今天早晨我遇见了王老汉,他请我帮忙解决一个很棘手的问题,同学们有兴趣试试吗?(学生或跃跃欲试或犹豫不决,教师展示图片)如图:

王老汉有一块三角形的土地,他想把它均等的分给四个儿子,并且使每个儿子所分得的土地形状相同。你能帮他想想办法吗?

二、探究过程

教师:请同学们利用手中的剪刀,剪个三角形,或折一折,或画一画,或剪一剪试试看。

学生动手操作,教师提醒要注意安全。

学生有答案后,教师询问:谁愿意把你的办法讲述给大家,并进行验证?

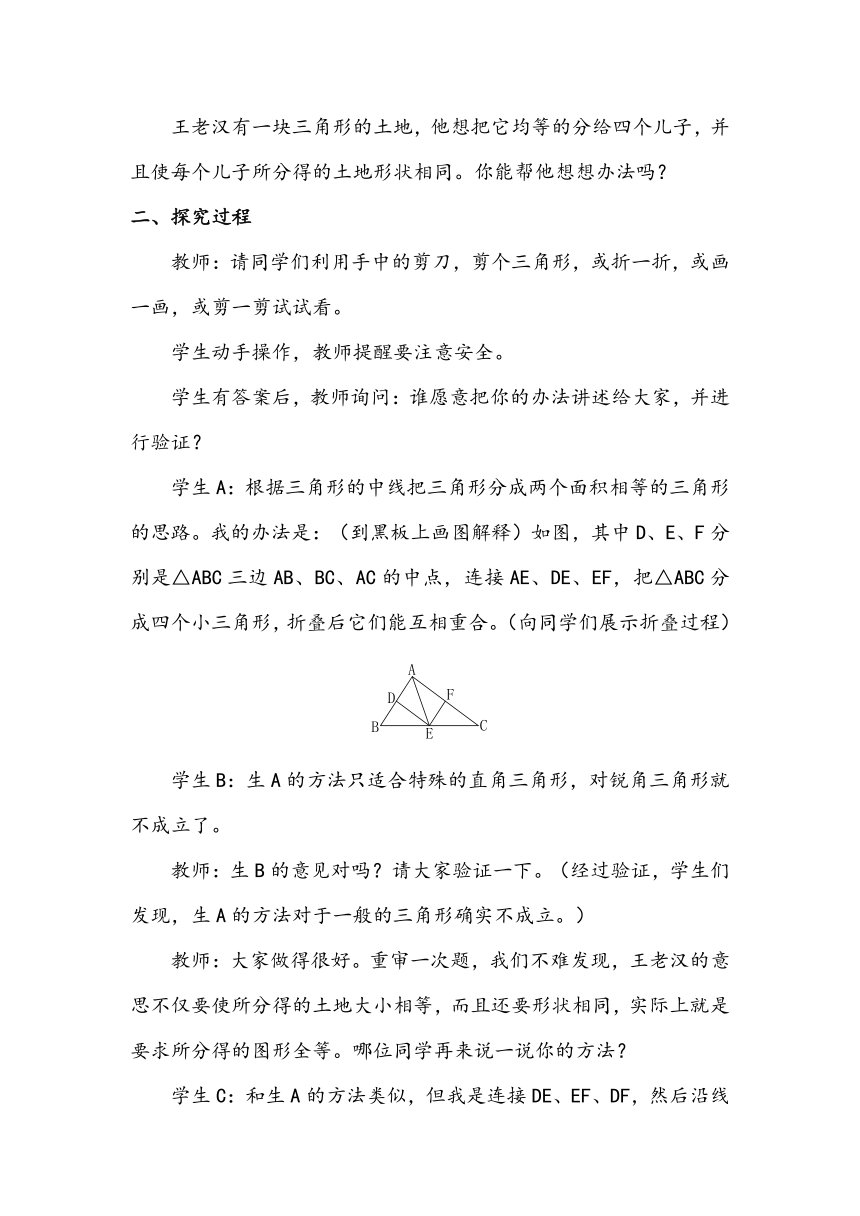

学生A:根据三角形的中线把三角形分成两个面积相等的三角形的思路。我的办法是:(到黑板上画图解释)如图,其中D、E、F分别是△ABC三边AB、BC、AC的中点,连接AE、DE、EF,把△ABC分成四个小三角形,折叠后它们能互相重合。(向同学们展示折叠过程)

学生B:生A的方法只适合特殊的直角三角形,对锐角三角形就不成立了。

教师:生B的意见对吗?请大家验证一下。(经过验证,学生们发现,生A的方法对于一般的三角形确实不成立。)

教师:大家做得很好。重审一次题,我们不难发现,王老汉的意思不仅要使所分得的土地大小相等,而且还要形状相同,实际上就是要求所分得的图形全等。哪位同学再来说一说你的方法?

学生C:和生A的方法类似,但我是连接DE、EF、DF,然后沿线剪开,所得的四个三角形能够互相重合。

教师:生C的方法行吗?请同学们试试看。(经过验证,学生们一致同意生C的做法。)

教师:事实上,生C连接的这三条线段就是这个三角形的三条中位线。引入课题:三角形的中位线。

[板书]连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线。一个三角形有 条中位线。

学生回答三条。

教师:回想我们刚才的试验过程,大家能猜出三角形的中位线与第三边有怎样的关系吗?能证明你的猜想吗?

学生画图思考。给学生充分的思考时间后,教师询问:哪位同学愿意上(讲台)来说一说你的猜想和证明思路?

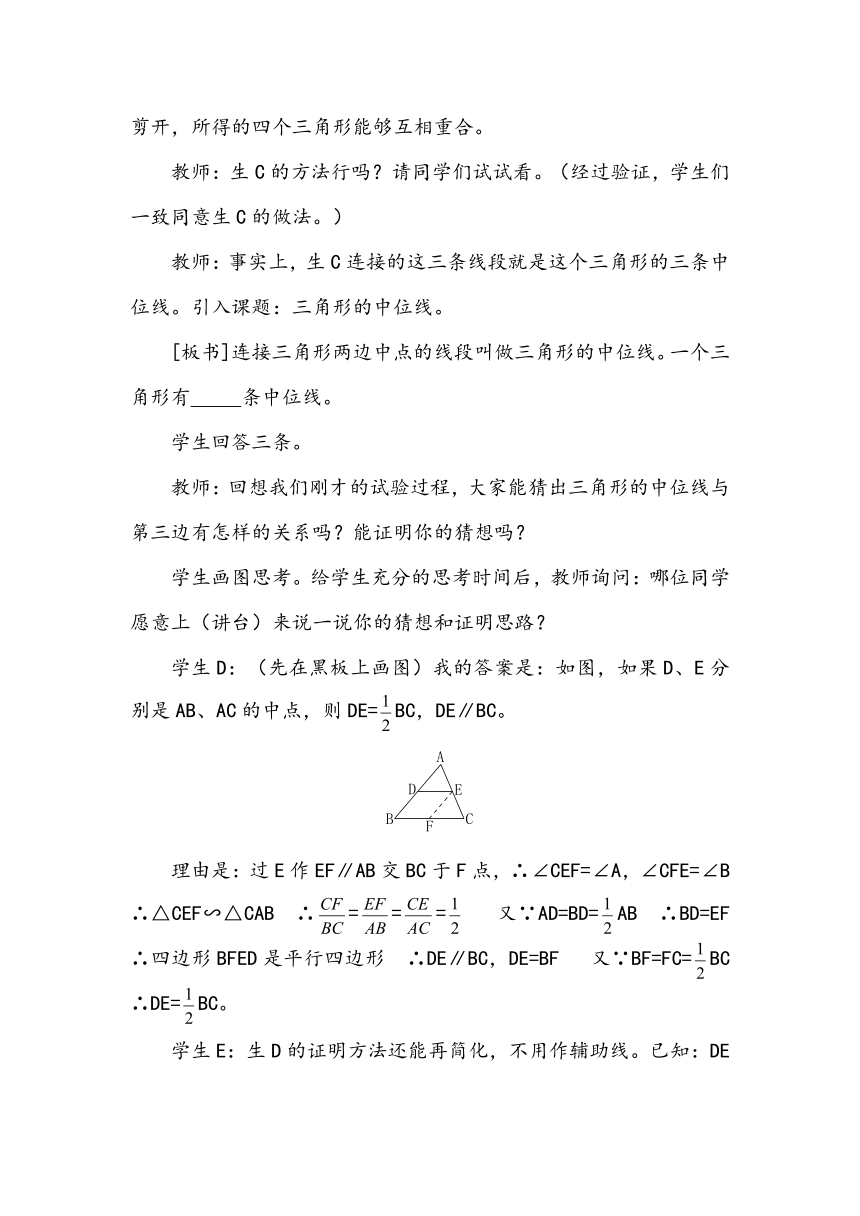

学生D:(先在黑板上画图)我的答案是:如图,如果D、E分别是AB、AC的中点,则DE=BC,DE∥BC。

理由是:过E作EF∥AB交BC于F点,∴∠CEF=∠A,∠CFE=∠B ∴△CEF∽△CAB ∴=== 又∵AD=BD=AB ∴BD=EF ∴四边形BFED是平行四边形 ∴DE∥BC,DE=BF 又∵BF=FC=BC ∴DE=BC。

学生E:生D的证明方法还能再简化,不用作辅助线。已知:DE是△ABC的中位线,求证:DE=BC,DE∥BC。理由是:∵==,∠A=∠A ∴△ADE∽△ABC ∴==,∠ADE=∠B ∴DE=BC,DE∥BC。

教师:两位同学说的非常好,可以看得出数学基础很扎实,利用三角形相似很简练的得出了三角形的中位线和第三边的关系。

[板书]定理:三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

教师:还有没有其它的证明方法呢?(学生沉默,教师及时启发)生D的证明方法相当于截取较长线段的一半。事实上,要证明一条线段等于另一条线段的一半,还可将较短的线段延长一倍。请同学们利用这一思路试试看。

学生经过思考,领会教师所提示的辅助线做法,即:延长DE至F,使EF=DE,连接CF。并能由AE=CE,∠AED=∠CEF,推导出△ADE≌△CFE。此后的证明过程,如果学生仍感到困难,教师可再适当提示:你能推测四边形BCFD的形状吗?理由是什么?

学生书写完毕后,同桌交换,互相评析,可参考教科书中的证明过程。

教师点评:教科书中的证明过程,向我们展示了一种常用的辅助线作法,即要证明一条线段等于另一条线段的一半时,可将较短的线段延长一倍,或者截取较长线段的一半(简称截长补短法)。

教师:利用这一定理,请同学们试着证明生C所分割的四个小三角形全等。

学生思考后,请一学生到黑板上板书,其他同学在练习本上书写,完毕后,请学生点评黑板上的过程,教师可适当进行指导。然后前后桌交换,互相评析。

教师:经过证明,三角形的三条中位线把三角形分割成四个全等的小三角形。王老汉的问题,我们不仅利用实验解决了它,而且还通过探索得到了理论根据。可见,数学来源于生活,又指导生活。同学们有信心再做一道与生活相关的练习吗?

学生响亮回答有。

教师:如左图,在没有任何测量工具的情况下,小明通过下面的方法估测出了池塘边缘A、B两点间的距离:先在AB外选一点C,然后步测出AC,BC的中点M,N,并测出MN的长,由此他就知道了A,B两点间的距离。你能说出其中的道理吗?

如右图,如果工人师傅要在山脚的A、B两点间挖一条笔直的通道,想预先估测一下这条通道的长度,你能利用三角形中位线定理为他设计一个方案吗?

学生口答:因为MN是△ABC的中位线,AB=2MN。方案设计只要合理就应鼓励。

三、课堂小结

这节课我们一起经历了探索、猜测、验证等过程,学习并掌握了三角形中位线的定义、定理及其证明方法,进一步发展了推力论证的能力。

四、课堂小测

1、如图,任意作一个四边形,并将其四边的中点依次连接起来,得到一个新的四边形,这个新四边形的形状有什么特征?请证明你的结论。

2、已知三角形的各边长分别为8cm,10cm和12cm,求以各边中点为顶点的三角形的周长。

五、布置作业:

1、认真阅读课本。

2、课本85页习题1、2、3,96页10。

3、教师可根据教学情况适当补充练习。

(邮政编码:050200 联系电话:2017929)

单位:鹿泉市高新区中学 作者:谷丽贤

教学内容:北师大版《义务教育课程标准实验教科书·数学》九年级上册第三章第一节“平行四边形”的第三课时——三角形的中位线。

教学目标:1、经历探索、猜想、证明的过程,进一步发展推力论证的能力。

2、掌握三角形中位线的定义及性质,并会证明三角形中位线定理。

3、会利用三角形中位线定理,解决一些实际问题,提高数学应用能力。

4、体会证明过程中所运用的转化的数学思想方法。

教学重点:熟悉并掌握三角形中位线定理,会应用此定理解决问题。

教学难点:三角形中位线定理的证明。

教学用具:学生每人准备一把小剪刀。

教学过程:

一、引入新课

教师:今天早晨我遇见了王老汉,他请我帮忙解决一个很棘手的问题,同学们有兴趣试试吗?(学生或跃跃欲试或犹豫不决,教师展示图片)如图:

王老汉有一块三角形的土地,他想把它均等的分给四个儿子,并且使每个儿子所分得的土地形状相同。你能帮他想想办法吗?

二、探究过程

教师:请同学们利用手中的剪刀,剪个三角形,或折一折,或画一画,或剪一剪试试看。

学生动手操作,教师提醒要注意安全。

学生有答案后,教师询问:谁愿意把你的办法讲述给大家,并进行验证?

学生A:根据三角形的中线把三角形分成两个面积相等的三角形的思路。我的办法是:(到黑板上画图解释)如图,其中D、E、F分别是△ABC三边AB、BC、AC的中点,连接AE、DE、EF,把△ABC分成四个小三角形,折叠后它们能互相重合。(向同学们展示折叠过程)

学生B:生A的方法只适合特殊的直角三角形,对锐角三角形就不成立了。

教师:生B的意见对吗?请大家验证一下。(经过验证,学生们发现,生A的方法对于一般的三角形确实不成立。)

教师:大家做得很好。重审一次题,我们不难发现,王老汉的意思不仅要使所分得的土地大小相等,而且还要形状相同,实际上就是要求所分得的图形全等。哪位同学再来说一说你的方法?

学生C:和生A的方法类似,但我是连接DE、EF、DF,然后沿线剪开,所得的四个三角形能够互相重合。

教师:生C的方法行吗?请同学们试试看。(经过验证,学生们一致同意生C的做法。)

教师:事实上,生C连接的这三条线段就是这个三角形的三条中位线。引入课题:三角形的中位线。

[板书]连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线。一个三角形有 条中位线。

学生回答三条。

教师:回想我们刚才的试验过程,大家能猜出三角形的中位线与第三边有怎样的关系吗?能证明你的猜想吗?

学生画图思考。给学生充分的思考时间后,教师询问:哪位同学愿意上(讲台)来说一说你的猜想和证明思路?

学生D:(先在黑板上画图)我的答案是:如图,如果D、E分别是AB、AC的中点,则DE=BC,DE∥BC。

理由是:过E作EF∥AB交BC于F点,∴∠CEF=∠A,∠CFE=∠B ∴△CEF∽△CAB ∴=== 又∵AD=BD=AB ∴BD=EF ∴四边形BFED是平行四边形 ∴DE∥BC,DE=BF 又∵BF=FC=BC ∴DE=BC。

学生E:生D的证明方法还能再简化,不用作辅助线。已知:DE是△ABC的中位线,求证:DE=BC,DE∥BC。理由是:∵==,∠A=∠A ∴△ADE∽△ABC ∴==,∠ADE=∠B ∴DE=BC,DE∥BC。

教师:两位同学说的非常好,可以看得出数学基础很扎实,利用三角形相似很简练的得出了三角形的中位线和第三边的关系。

[板书]定理:三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

教师:还有没有其它的证明方法呢?(学生沉默,教师及时启发)生D的证明方法相当于截取较长线段的一半。事实上,要证明一条线段等于另一条线段的一半,还可将较短的线段延长一倍。请同学们利用这一思路试试看。

学生经过思考,领会教师所提示的辅助线做法,即:延长DE至F,使EF=DE,连接CF。并能由AE=CE,∠AED=∠CEF,推导出△ADE≌△CFE。此后的证明过程,如果学生仍感到困难,教师可再适当提示:你能推测四边形BCFD的形状吗?理由是什么?

学生书写完毕后,同桌交换,互相评析,可参考教科书中的证明过程。

教师点评:教科书中的证明过程,向我们展示了一种常用的辅助线作法,即要证明一条线段等于另一条线段的一半时,可将较短的线段延长一倍,或者截取较长线段的一半(简称截长补短法)。

教师:利用这一定理,请同学们试着证明生C所分割的四个小三角形全等。

学生思考后,请一学生到黑板上板书,其他同学在练习本上书写,完毕后,请学生点评黑板上的过程,教师可适当进行指导。然后前后桌交换,互相评析。

教师:经过证明,三角形的三条中位线把三角形分割成四个全等的小三角形。王老汉的问题,我们不仅利用实验解决了它,而且还通过探索得到了理论根据。可见,数学来源于生活,又指导生活。同学们有信心再做一道与生活相关的练习吗?

学生响亮回答有。

教师:如左图,在没有任何测量工具的情况下,小明通过下面的方法估测出了池塘边缘A、B两点间的距离:先在AB外选一点C,然后步测出AC,BC的中点M,N,并测出MN的长,由此他就知道了A,B两点间的距离。你能说出其中的道理吗?

如右图,如果工人师傅要在山脚的A、B两点间挖一条笔直的通道,想预先估测一下这条通道的长度,你能利用三角形中位线定理为他设计一个方案吗?

学生口答:因为MN是△ABC的中位线,AB=2MN。方案设计只要合理就应鼓励。

三、课堂小结

这节课我们一起经历了探索、猜测、验证等过程,学习并掌握了三角形中位线的定义、定理及其证明方法,进一步发展了推力论证的能力。

四、课堂小测

1、如图,任意作一个四边形,并将其四边的中点依次连接起来,得到一个新的四边形,这个新四边形的形状有什么特征?请证明你的结论。

2、已知三角形的各边长分别为8cm,10cm和12cm,求以各边中点为顶点的三角形的周长。

五、布置作业:

1、认真阅读课本。

2、课本85页习题1、2、3,96页10。

3、教师可根据教学情况适当补充练习。

(邮政编码:050200 联系电话:2017929)

同课章节目录

- 第一章 特殊平行四边形

- 1 菱形的性质与判定

- 2 矩形的性质与判定

- 3 正方形的性质与判定

- 第二章 一元二次方程

- 1 认识一元二次方程

- 2 用配方法求解一元二次方程

- 3 用公式法求解一元二次方程

- 4 用因式分解法求解一元二次方程

- 5 一元二次方程的根与系数的关系

- 6 应用一元二次方程

- 第三章 概率的进一步认识

- 1 用树状图或表格求概率

- 2 用频率估计概率

- 第四章 图形的相似

- 1 成比例线段

- 2 平行线分线段成比例

- 3 相似多边形

- 4 探索三角形相似的条件

- 5 相似三角形判定定理的证明

- 6 利用相似三角形测高

- 7 相似三角形的性质

- 8 图形的位似

- 第五章 投影与视图

- 1 投影

- 2 视图

- 第六章 反比例函数

- 1 反比例函数

- 2 反比例函数的图象与性质

- 3 反比例函数的应用